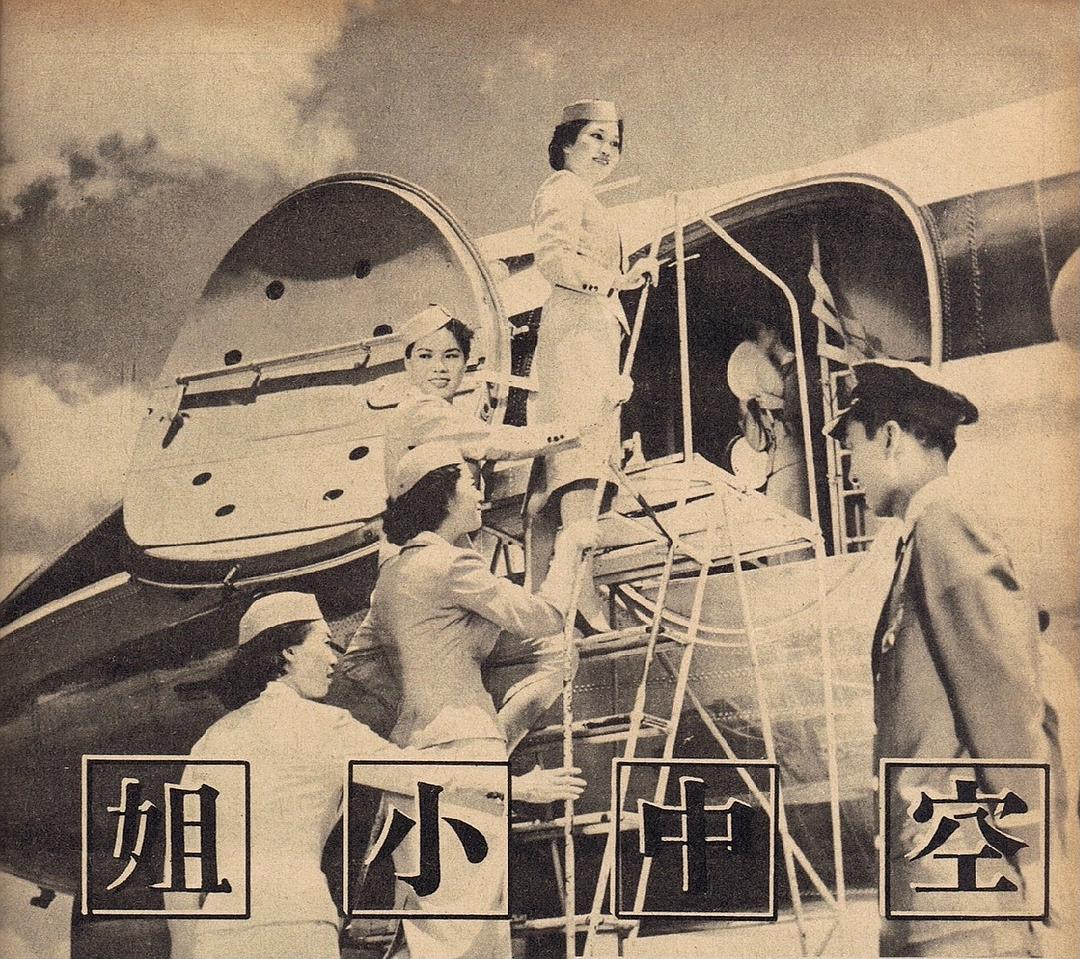

1、葛兰,叶枫,张扬,乔宏,雷震 主演的电影《空中小姐》来自哪个地区?

爱奇艺网友:电影《空中小姐》来自于中国香港地区。

2、《空中小姐》是什么时候上映/什么时候开播的?

本片于1959年在中国香港上映,《空中小姐》上映后赢得众多观众的喜爱,网友总评分高达330分,《空中小姐》具体上映细节以及票房可以去百度百科查一查。

3、电影《空中小姐》值得观看吗?

《空中小姐》总评分330。月点击量4次,是值得一看的爱情片。

4、《空中小姐》都有哪些演员,什么时候上映的?

答:《空中小姐》是1959-06-04(英屬香港)上映的爱情片,由影星葛兰,叶枫,张扬,乔宏,雷震主演。由导演易文,(Wen,Yi)携幕后团队制作。

5、《空中小姐》讲述的是什么故事?

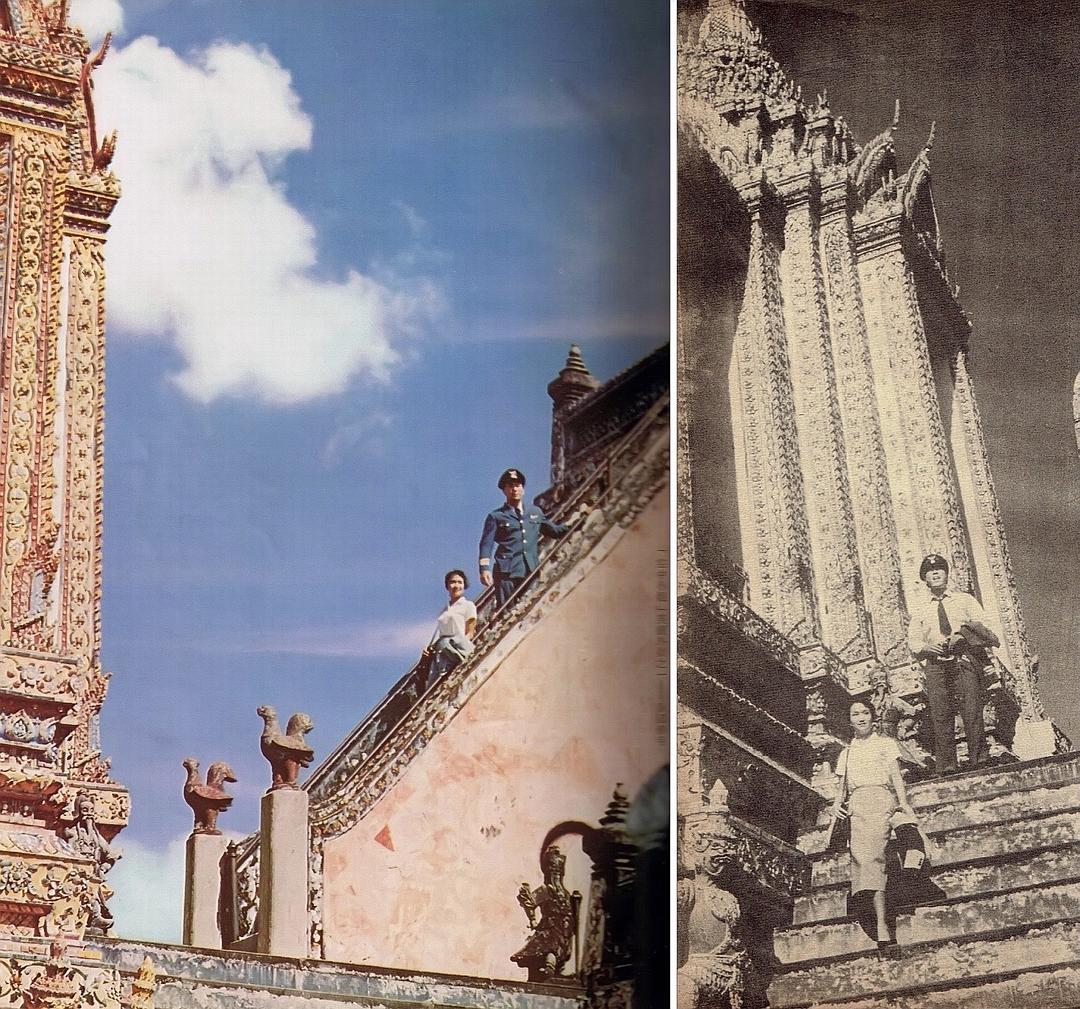

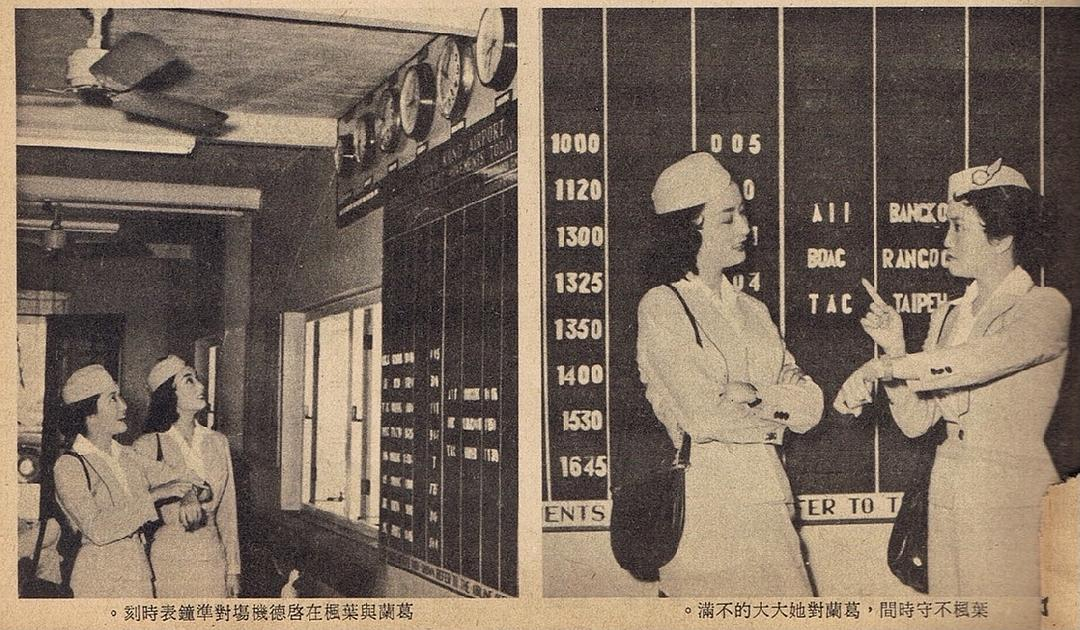

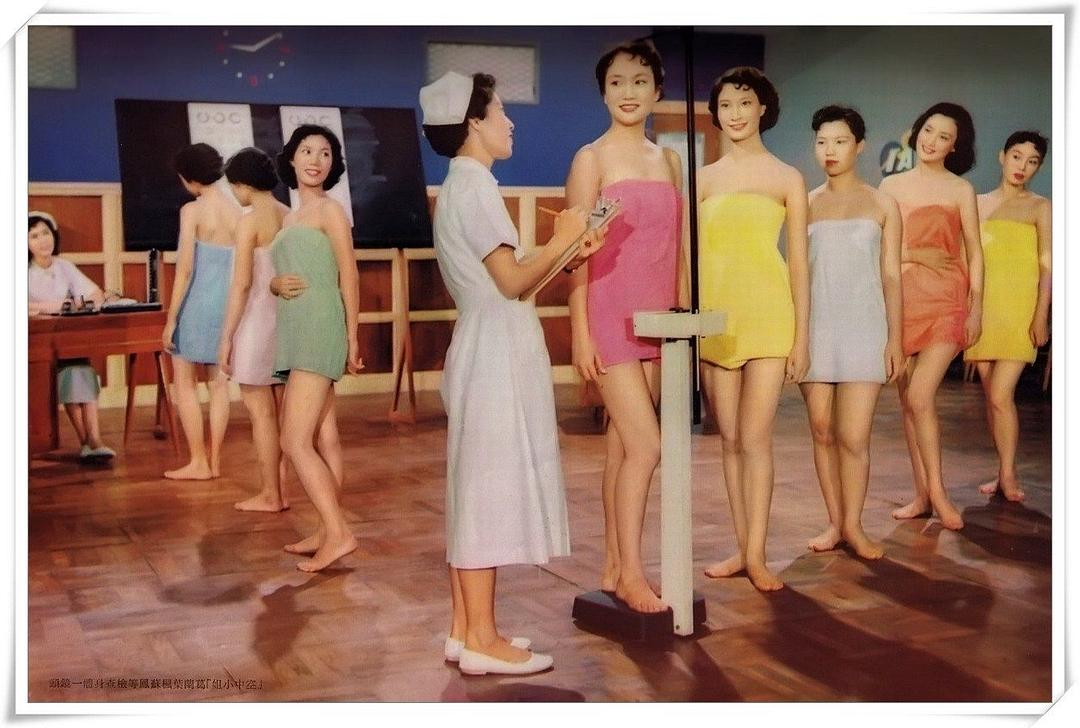

答:爱情片电影《空中小姐》是著名演员葛兰, 代表作,《空中小姐》免费完整版1959年在中国香港隆重上映,希望你能喜欢空中小姐电影,空中小姐剧情:《空中小姐》是香港電懋影業於1959年拍攝的第一部彩色寬銀幕電影,導演為易文,並由能歌善舞的葛蘭領銜,搭配葉楓、蘇鳳、喬宏、雷震共同演出,林翠在片中客串乘客一角當年電懋特地向香港航空公司租借子爵式客機進行電影的拍攝,並遠赴台北、曼谷、新加坡等地取景,記錄了東南亞的瑰麗風景,影片拍妥後更是砸下重金送往英國沖洗,可見電懋對該片的重視。

本文是为“香港电影研究”(苏涛)课程作业,并于原稿基础上增加了相应的图片,故在整理格式后刊为影评一篇。

在某种意义上,“没有哪个词比‘现代性’这个词的解释更加纷繁多样的了”[1],以至于它往往并不能直接充当定义型的概念,而更多是以描述型的叙事作为自身流通于观念世界的具体形态。尽管如此,或许我们依然可以从纷繁的现代性叙事中提炼出相互趋近的意义朝向,并以此对本文所意图言说的“现代性”作出如下特征概括:从纵向维度来看,现代性的核心是以“求新”为主导的时间进程;从横向维度来看,现代性的核心是以“理性”为宰制的社会场域;从动态状况来看,现代性的核心是以“矛盾”为结构的悖论系统。值得注意的是,正是最后一种“作为悖论系统的现代性”深度表征了前两种现代性的建构过程,从而使得在现代性或现代化的具体情境中,单纯的“由旧向新”的发展主义和进步主义路径必定只是一厢情愿的“幻影”而已,新与旧之间的实际关系常常呈现得相当晦暗、复杂甚至倒错。

因此,尽管以新兴行业的职业女性作为题材内容并将西方电影工业的彩色宽银幕立为制作规格,《空中小姐》也并没有一马平川地开辟出一幅“推陈出新”的现代图景。恰恰相反,在回溯性解读的探询目光下,《空中小姐》的“现代性表征”终究会因其自身的不自足和矛盾性被揭示为“现代性症候”,后者的实质是新与旧双方并不呈现为发展主义的更替关系,而是旧有的时代要素在不知不觉间获得了新生的承载形式。由此,新与旧在更高的综合范畴——譬如性别与生活——内部实现了某种和解,它们不再构成对立的两端,而是各自充当同一价值目的的不同历史节点。不过,为了更加详实地体现这种新旧关系的幻影状态(辩证状态、悖论状态),对《空中小姐》进行文本分析成为了下文必不可少的阐述环节。

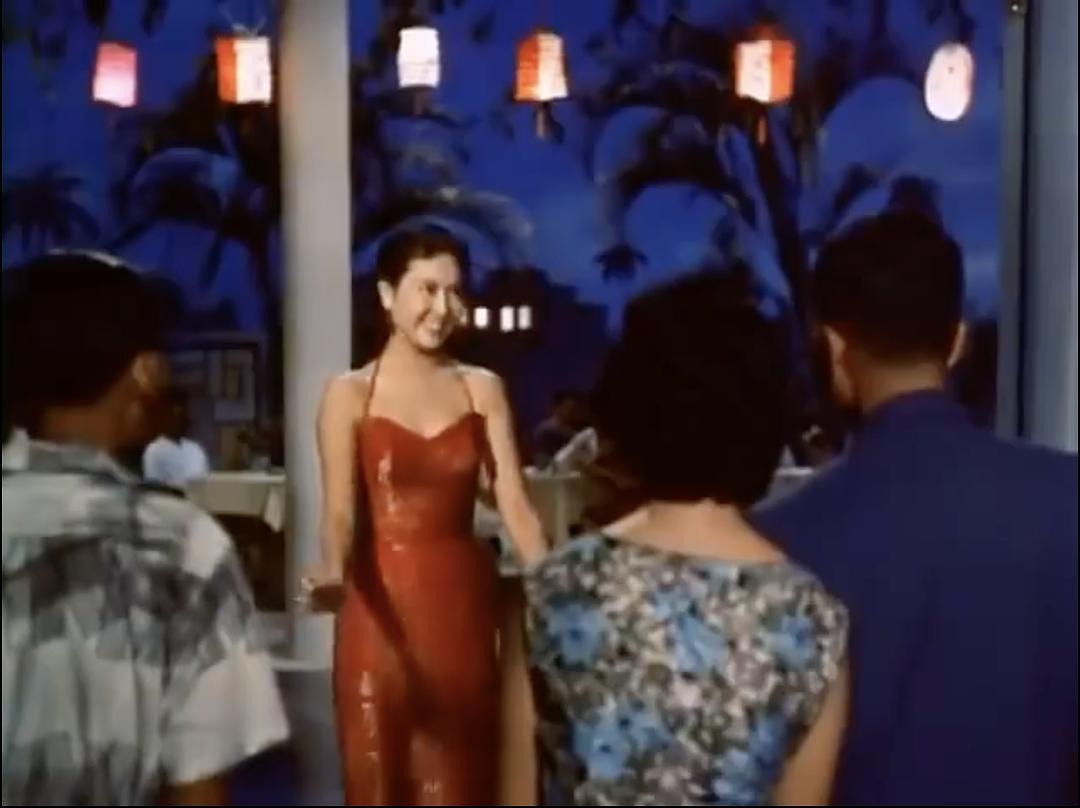

根据性别主义的理论视域,“凝视”过程的主客关系基本表征了“性别”秩序的主从关系,且在多数实际情况下,往往是由占据主导性位置的男性充当影像凝视的观看主体,而身处从属性位置的女性则随之沦为影像凝视的受看客体。这种凝视从来不仅仅是对性别形象的描绘性过程,更是对性别身份的规范性手段,即,它代表了包含性别秩序的“主流”社会对性别主体的“应然”要求。而根据《空中小姐》的角色设定和表达形式,新与旧的两种凝视相继出现在银幕内外。

旧的(或传统的)男性凝视集中体现在“金德诚”这一人物形象上。作为女主角林可萍的原初追求者,他不但直接表露了对以“家庭主妇”为代表的传统女性形象的期许并始终反对林可萍投身于“空中小姐”的职业生涯,还在影片开头的聚会场景中被镜头画面间接暗示了对女性角色的价值轻视:在与林可萍就“不要当空姐”交涉无果后,原本浮悬的五彩气球倏然从天花板落至地面,此时的金德诚即刻转身向后景奔去,同一众参会人争抢气球。这一桥段虽在情节上为林可萍与雷大鹰初次邂逅提供了客观条件(支开金德诚,创造二人空间),但也从侧面反映出作为旧的凝视主体的金德诚对女性客体的在场性的旁落,并在根本上表现了旧的男性凝视忽略甚至否定女性角色在社会经济层面的在场,并通过规制女性在社会经济层面的依附关系进一步弱化女性的社会存在。

对此,林可萍的态度——某种程度上也是创作者的态度——是予以抵制。她不仅毅然参加和投入了空中小姐的职业考核及训练,还直接通过“我要上青天”这句歌词和“我不要做笼子里的金丝雀”这句台词向银幕内外宣告自己的鲜明立场。“上青天”与“金丝雀”——这对具有并峙关系的语音能指凸显了某种契于现代性之“新”的职业女性的自主意识,并在一定程度上直接构成了金德诚式的旧凝视的反题。

然而,职业女性的题材内容和叙述视角并不意味着性别秩序的革故鼎新以及男性凝视的根本退场;莫不如说,其实是旧的凝视形式“改头换面”为新的凝视形式,而二者共同围绕的关于性别秩序的“神话”依然如故。首先,从狭义的文本即剧作情节来看,《空中小姐》尽管用大量篇幅铺陈了林可萍独立自主的奋斗历程,却仍不免俗套地为收尾部分设定了“女性被男性拯救”的叙事模式,即,正是依靠雷大鹰出手相助,林可萍的人格名誉和职业生涯方才得到实质性的保全。而更为直白的凝视投射则体现在广义的文本即诸多形式手法上,譬如不时将中近景镜头对准女性角色的足、腿、臀、腰等身体“性感”部位,并大量运用特写镜头呈现林可萍的面孔。对于电影观众来说,特写的放大功能与葛兰的魅力演绎联袂赋予“葛兰的脸”以罗兰·巴特所谓“嘉宝的脸”的相似效果,即,“我们完全迷失于人类的影像之中,一如吃了媚药,脸构成了人体裸露部分的一种绝对状态,既不可触及,又无法舍弃”[2]——换言之,特写框架下的“葛兰的脸”以一种“不完全占有”的挑逗姿态不断刺激着凝视主体的欲望快感。

而之所以将这种凝视的主体性认定为“男性”,是因为《空中小姐》存在这样一个隐秘却有力的形式证据:当林可萍与男舞蹈家郭生生“面对面地”合跳一支舞时,分镜之间的正反缝合相当不对称,即,画幅主要是由从郭生生视点到林可萍面容的直拍特写所组成,但从林可萍视点到郭生生面容的反打特写却几乎不曾出现。伴随着舞蹈的动作韵律,“葛兰的脸”终将以各个特写角度(平视、俯视、仰视)完全呈现在观众眼前,以至于作为男性舞伴的郭生生在这种凝视状态中反倒沦为了近乎“不在场的”陪体。

因此,相较于金德诚式的旧凝视把女性的从属地位置于社会经济层面,新的男性凝视则把女性的从属地位置于性别欲望层面,以林可萍为代表的人物形象及以“葛兰的脸”为代表的表征内容都显示出女性在欲望关系中的绝对客体性(无法去凝视),而男性则相应地成为凝视过程的绝对主体(无法被凝视)。换言之,在《空中小姐》的文本内部,性别秩序的新旧关系并非“旧革于新”,而是“新纯化旧”,即,男性神话从旧凝视中的经济社会形式被“纯粹化”为新凝视中的力比多形式,女性身份亦从复杂的社会客体被“纯粹化”为直观的欲望客体。

与作为一般位置单位的“地点”(place)不同,“场域”(field)一词更加凸显了它作为特定有机时空的意义属性。一个场域的建构既需要实在的物质载体,又要求符号的形式秩序,而对于后一项来说,“规训”关系便往往可以表示出某一场域向场域内部参与者的深度显现。因此,从场域的角度来看,《空中小姐》主要展现了林可萍所身处的两大生活场域——家与公司,且二者都对应于两种分别相契的规训逻辑及其体系。

就纵向时间性和职业女性的人生历程而言,“家”无疑属于林可萍的旧的(或传统的)生活场域,而相应的旧的场域规训便具体化身为她母亲以及金德诚这两个人物,并主要根据上文所说的旧的性别秩序——男外女内、男主女从——体现出来。换言之,以“家”为场域的旧规训所认可的是以“少奶奶”为某种理型的中上层女性的生活方式,从而与林可萍所希冀的独立自由的职业女性之路在旧规训的逻辑下相互抵触。因此,正是为了摆脱旧规训对人生道路的限制束缚,林可萍毅然选择从传统之“家”的旧场域转移到现代“公司”的新场域。

然而,与凝视关系的变化过程相似,生活场域由旧至新的转移并不意味着规训本身的彻底消失和自由本身的完全获得,莫不如说是新场域运作了一整套新的规训形态,而在某种意义上,这种规训之新的实质是运作逻辑从“封建主义式”更迭为“资本主义式”。新规训的资本主义特性可以从以下三个隶属于航空公司的视觉要素得到符号化表征。

首先,大量的“玻璃”材料参与建构了“公司”场域的物质环境,譬如公司大厅外围的玻璃墙以及空姐主管(“康小姐”)办公室的玻璃门。就材料本身来说,玻璃是以包豪斯设计美学为代表的典型现代元素,它在本雅明那里尤其展现了现代性施于个体性的双重影响:“一般说来,玻璃乃秘密之死敌。玻璃还是占有之死敌。”[3]换言之,通过玻璃充当新规训的物质媒介,“公司”场域内的空中小姐既身处被目光监视的通透关系,又面临被实物隔离的权力界限——而这种些许断裂的双重状态又通过这样的画面得到了进一步的直观表达:在选拔空姐的口试环节中,一处广角镜头将中景的林可萍与后景的康小姐纵深并置在一起,但二者之间正是隔着一道既分割空间又勾连视线的玻璃门。

其次,影片在“服饰”上亦极其鲜明地凸显出空中小姐的工作制服与私人服饰的差异状况,无论色彩还是样式,工作制服都以统一面貌对立于私人制服的丰富多样。而从本文所采取的症候思路来看,这种视觉层面的对立便寓意了不同场域及其规训层面的显著张力,以及林可萍同样极具张力性乃至悖论性的人生处境:唯有通过投身于新的同质性(航空公司),她自身的异质性(擅长歌舞)才可能得到展现和升华。

另外,更值得引人注意的是“蓝色”在各个场景中的出现。在影片的前半段,观众主要会目睹到三种蓝色:天空的蓝色背景、飞机的蓝色机身、公司的蓝色墙壁。而随着情节的持续推进和摄影机视角在林可萍之“家”的逐渐展开,观众从影片中段开始或许会愈发觉察到蓝色对她所在之“家”的场域的介入性,即,在林可萍投身并从事空姐职业之后,越来越多的蓝色元素将出没于有关“家”的场域的画面之中,譬如她卧室的蓝色花瓶、蓝色窗台、蓝色沙发、蓝色纸盒以及客厅的蓝色窗帘和蓝色墙壁。某种预想中可能存在的解读是,蓝色元素的增多象征着林可萍对航空事业的倾心和热忱;然而,从症候解读的视角来看,“蓝色”对“家”的愈发介入和实际组构折射出的正是新场域的新规训对旧场域的“收编”过程,资本主义的工作逐步充斥着个人生活的日常部分,以至于就像影片结尾所展现的那样,私人之间的婚礼亦在公司内部的场域(飞机)中得到了举行。至于为何更多是将“蓝色”视为“公司”而非“天空”的象征,一处关键的视觉信息就在于公司的蓝色墙壁上显赫地悬挂着一个指针“钟表”,这种并置所蕴含的意义空间似乎已是不言而喻的了。

总而言之,与性别秩序的新旧遭际相似,《空中小姐》中的生活场域也并没有出现“旧革于新”的理想图景,反倒是一种“新收编旧”的合谋状况,其合谋目标便是场域规训针对个体自主性和异质性的系统性压抑,二者仅仅存在工具逻辑上的不同。

在易文的影片中,《空中小姐》较为全面地展示了现代性的图景。这种现代性,首先体现在主人公所从事的职业上,正如有研究者所说,“新兴的行业孕育出新的生活方式、新的跨国资本主义企业文化,而它们则影响现代亚洲变化中的主体构成及社会关系”。影片的女主角林可萍(葛兰饰)渴望独立自主,一再违拗父母的意愿,既不肯与门当户对的世家子交往,又不愿过安逸优握的生活,而是宁可接受航空公司严苛的训练,以便胜任空中小姐这一颇具冒险性和挑战性的工作。可萍与雷大鹰(乔宏饰)之间的冲突,便是由现代社会的性别差异引起,片中的航空公司“代表了西方的福特与泰勒式资本主义,即为了追求公司最大效益,要求个人全身投入,并认同讲求上下等级、理性与纪律的大量生产系统”。可萍融入航空公司的过程,既是影片的主要叙事动力,又是她与现代资本主义观念进行艰苦协商的写照。在影片结尾处的一场空中婚礼上,有一个有趣的细节,可萍对忘记关上驾驶舱门的男主角说道:“门,这是最重要的事,怎么能够忘记!”——这句话恰是男主角此前训诫她时说过的,表明可萍已经将航空公司严苛的规章制度内化于心。当被问及何时与可萍结婚时,雷大鹰答道:“等我升了正驾驶,等她退休。”这个意味深长的结尾似乎在暗示,女主人公不过是从“笼子里的金丝雀”进入另一个美式资本主义价值观念的牢笼,而她争取独立自主的努力,或许注定要以失败告终。

比想象中好很多的片子,其实蛮值得现在很多电影学院的学生去学习的。

剪辑上,流畅干净。转场上很舒服,比我以为的1959年的转场手段要时髦很多。前几场的节奏很快,基本上就是一件事咬着一件事发生,于是剪辑的转场就有这样的一个特点:在每场的结尾处才抛出下一场的信息,观众刚接收到下一场的信息,剪辑立刻切到下一场,以一个铺满屏幕的元素去交代。例如面试时的转场都是这样去执行的。笔试一场,并没有交代林可萍有没有通过笔试,而是面试官康小姐一句“如果考试合格的话,就参加口试。”于是下一个镜头就是一个“口试场”三个大字占满屏幕。口试一场也同样,刚抛出“形体测试”,立刻给一个考生们上称的特写镜头去交代转场。

喜欢简单明了的景别切换,就是很准确地用景别的切换来渲染情绪,还是蛮提醒人的,在剧本创作时就要抓住人物的情感变化,台词的轻重缓急。

灯光上做的真的很差,可能也是那个年代中国电影的通病,和同时期的外国电影相差还是很大的。几乎全是舞台光效,一刀切地从摄影机后面打光,人物面部被打的平滑,光比的概念被削弱,像是没有考虑到灯光对于一个电影的重要性。更别说灯光几乎没有考虑逻辑光的问题,在许多有窗户的室内景的时候,能十分直接地感受到灯光的不自然和不符合逻辑,让人膈应。

剧情上,我本以为会把重心放在林可萍反抗服务行业压抑人性的乱象,没想到最后变成了一部航空公司宣传片,不知道是导演根本没有想的这么深刻,还是出于商业的妥协。

陈环最后说她决定结婚了,不再梦想做一名空中小姐了,所有人都在为她欢呼,唉,有啥好欢呼的,虽然我知道这应该是一个he,可是用我2022年的眼光来看,搭配出那个年代胶片的失真感,竟然看出一丝讽刺与荒诞。

看到开头的职员表,十分寒酸,人员少的像是一个学生剧组,摄影组就两个人,灯光组就一个人,美术组有四个人(美术服化道确实做的不错),录音也只有一个人。这么少的人竟然能拍出电影,牛的。

反正就这样,因为考试要求所以才认真看的,祝我满绩,祝你成艺术家,祝你飞上青天。

有些「影評家」,實在應該去寫政論的,例如《玉女私情》(唐煌,一九五九)這張片子,問題自然不是沒有,但決不是在王引究是「左」或「右」派作家身上,如這種「影評」裡要追究的他究是「為人民服務」,或不是「為人民服務」之類;這部《空中小姐》在片子本身的藝術上,其實是問題很多的,可這些「影評家」都無興趣去討論這些,還着眼在其中介紹台灣風光一段,大歎什麼「反共抗俄撲空」等等,其實,依我看,「撲空」的倒是這些「影評家」,「撲」來「撲」去,只「撲」着些與本題無關的「政治」,對片子本身的藝術(按說這才是「影評家」的職責),全然未曾「撲」到,其「空」無比!

《空中小姐》的故事只是穿針引線。仗這來串起台灣、曼谷、新加坡三個地方的風光景物,介紹予觀眾,並描寫了空中小姐的訓練、服務、與生活;所以,首先決定的前提,是你有沒有去看風景和瞭解空姐生活的興趣?如果有,則本片可予你相當的滿足,尤其是風景部份拍攝得很美;如果沒有,則本片根本不值你一顧。而拍攝這樣一部片子,是否有價值?就看大多數觀眾,對如此的題材,有無興味。

說到片子本身藝術方面,首先是人物問題,這類片子,故事既簡單,作為骨幹的是人物性格,而本片的編導易文,也顯然在這一方面着力;這裡寫的主要是五個人:倔強好勝的葛蘭、「吊兒郎當」滿不在乎的葉楓、內向羞怯的蘇鳳、剛愎暴躁的喬宏、誠摯老實的雷震,而寫的結果,三個輔助人物,優於主要的葛蘭和喬宏,所以反使蘇鳳與雷震,平平穩穩的演來而無疵可摘,葉楓演了「對工」戲而特別突出,葛蘭以倔強好勝(劇本的介紹)的性格,而老被安排在受委屈的情勢下,卻忍受多於爆發,將本來可以引起的衝突高潮,一次次平平放過,稱職而不出色,這無論就人物性格與女主角的份量來說,都是不夠的。

喬宏演來尚屬自然,不「作小生狀」,就表演來說,已部分掩蓋了人物的缺點——這個人物實在寫得莫名其妙,他既愛葛蘭,為何處處對她故意折辱。難道他有虐待狂?本來,寫一個變態人物也是可以的,但必須要有心理根據,而這種心理因素,是要在戲的情節表現出來,不是一兩句輕描淡寫的對白可以交代過去,使觀眾接受的;至於劇作者將如此怪人予以肯定,好像不以為非,更使觀眾難以接受了。

其次是導演的蒙太奇藝術,也可以說「連接藝術」,本片極少用「化」與「淡」,這本是現代電影藝術的趨向,不可謂非;但「連接」的方式,仍應多方變化,不能每次都是先一句對白說「香港正有大雷雨」,下面就是雷雨;先一句對白說「曼谷的神廟」,下面就是神廟,這樣的蒙太奇,豈非成了刻板文章?再者攝影的光與色的問題(本片是彩色的),本片色溫的把握,與光的「接」,都太差了,尤其是招考空中小姐一場,大廳如此亮,接到辦公室裡忽然其暗無比,而近景又是亮的,「跳」得實在太厲害了。

一九五九年六月十四日