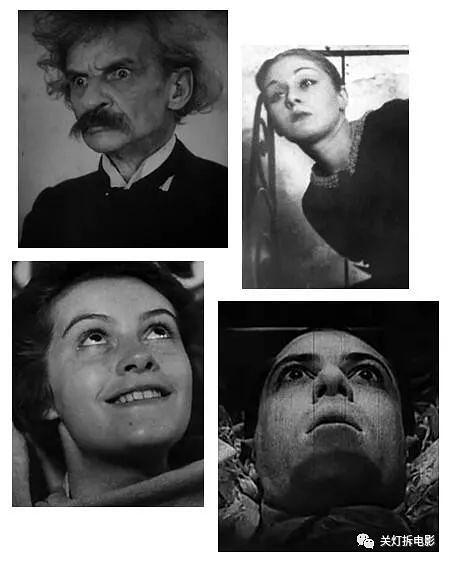

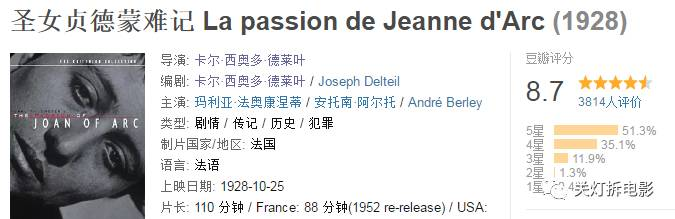

1、朱利安·维斯特,莫里斯·舒茨,瑞纳·曼德尔,西比·施米茨,扬·希罗尼姆科,亨利埃特·杰勒德,艾伯特·布拉斯 主演的电影《吸血鬼》来自哪个地区?

爱奇艺网友:电影《吸血鬼》来自于德国 / 法国地区。

2、《吸血鬼》是什么时候上映/什么时候开播的?

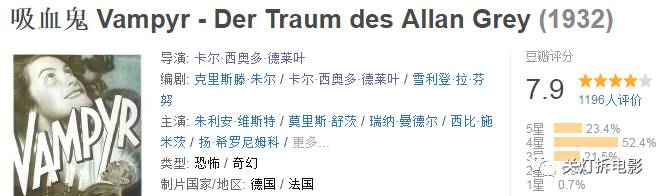

本片于1932年在德国 / 法国上映,《吸血鬼》上映后赢得众多观众的喜爱,网友总评分高达5814分,《吸血鬼》具体上映细节以及票房可以去百度百科查一查。

3、电影《吸血鬼》值得观看吗?

《吸血鬼》总评分5814。月点击量2次,是值得一看的恐怖片。

4、《吸血鬼》都有哪些演员,什么时候上映的?

答:《吸血鬼》是1932-05-06(德国)上映的恐怖片,由影星朱利安·维斯特,莫里斯·舒茨,瑞纳·曼德尔,西比·施米茨,扬·希罗尼姆科,亨利埃特·杰勒德,艾伯特·布拉斯主演。由导演卡尔·西奥多·德莱叶携幕后团队制作。

5、《吸血鬼》讲述的是什么故事?

答:恐怖片电影《吸血鬼》是著名演员朱利安 代表作,《吸血鬼》免费完整版1932年在德国 / 法国隆重上映,希望你能喜欢吸血鬼电影,吸血鬼剧情:本片是德莱叶的第一部有声片,是恐怖片的经典,而且比现代恐怖片更具有心理震撼性

《天使的游戏》减去slapstick。《橡皮头》减去romance。雄才大略地以齿轮结尾。德莱叶和于叶/斯特劳布的共同点是对浪漫主义的并非禁欲(参见晚期塔可夫斯基)的彻底戒除,一种伟大的品质。

亚里士多德写道:恶人加之以厄运,这是不恰当的,因为这引发怜悯或喜剧性。在结尾部分的两个重要时刻,墓葬中和磨坊里,表意的音效被消除:前者代之以天空和暗云的寂静,后者代之以齿轮连绵的鸣响。我们在《第七封印》中看到过类似的技巧——砍树的时候——然而那里却有完全相反的作用:伯格曼加强了对期望着的戏剧的表现,而德莱叶拒绝了它,即拒绝了向喜剧性的坠落[1]。(我们也能在社会主义电影中看见这一拒绝,如新藤兼人和戈达尔:我们或许笑,但一点喜剧也没有。)除此之外,我们可以说《贞德》比它纯粹(有人也会觉得故事过于简单,但你必须承认,装饰着这样简单故事的大量细节全部相互关联、毫无瑕疵),然而这部电影是真正神秘的预言书——几乎每一个镜头都是一种奇迹。旅馆房间的布光预见了《阴风阵阵》的夜景,卧室的古典构图可见于《呼喊与细语》,城堡一夜可比现代艺术博物馆馆藏罗梅罗,梦中和结尾前紧闭房门里的闪光直逼《双峰》,奇僻的镜头运动和极端角度提示了高峰期的奥森·威尔斯甚至库布里克。还有无数一闪而过却似曾相识的瞬间[2]——卡萨维茨?(Leona侧躺的脸。)沟口健二?(船。)基耶斯洛夫斯基?(某个表情。)——大约在艺术面前,艺术家仅仅是一种影子、一种幽灵,“源于尘土,也要归于尘土”。

又及:本片(以及《贞德》)摄影师Rudolph Maté是1949年著名黑色电影《送达医院已死》的导演。

A-/A

[1] 唯一的“喜剧”可能是德莱叶或原著作者是否真的那么痛恨肖邦。

[2] 医生的房间非常《鳄鱼街》,你应该会注意到……

卡尔·西奥多·德莱叶 1889年2月3日出生于哥本哈根,然而与他童年有关的记载寥寥,我们所知的一切皆是源自他对传记作者艾比・尼尔加德零散的自述。他的母亲是瑞典人,生父不详,他是个私生子。在他出生后不久,母亲就死了,甚至没人知道她留下的男孩的原名。一对丹麦夫妻收养了他,他沿袭了养父的名字。他曾对尼尔加德说:“我的养父母时刻不停地提醒我,我该感激我得到的食物,我不该有过多的要求。我是我母亲留下的累赘...... [档案现存于丹麦国家电影资料馆] 养父母希望这男孩能成为咖啡馆的钢琴手,可惜,德莱叶没这音乐天分。在他决定改行做记者前,曾先后在政府部门、电力公司和电报公司做过职员。 1909年到1912年间,德莱叶供职于 Berlingske Tidende和 Rigeti两家哥本哈根的日报,专写航空和航海相关的新闻故事,他文笔风趣,口碑甚好。1912年10月,德莱叶开写专栏“我们时代的英雄”,他以 Tommen为笔名,写些讽刺小品文调侃哥本哈根的名流。因为这个专栏,德莱叶开始频繁和电影圈、戏剧圈打交道。某日,一个制片人对他诉苦,说编剧卡壳了,他把女主角锁进高塔,现在不知道该怎么给她通风报信。德莱叶说那很简单,放只信鸽不就解决了。那制片人如获至宝,强烈建议他写个剧本试试。1912年到1913年间,德莱叶给 Skandinavisk-Ruke公司写了三个剧本。之后在1913年,他和北欧影业签下合约,先是做兼职编剧,到1915年改签了全职合约。

《圣女贞德受难记》票房失败之后,一个狂热爱好电影的贵族尼古拉斯·德·冈兹堡男爵投了一小笔钱,拍摄了带有超现实色彩的《吸血鬼》(Vampyr)。 剧本是对小说集《在黑暗的镜中》的提炼和组合:“会飞的房间”讲了一个年轻人投宿小旅店,做了一夜噩梦,梦里有葬礼,还有被活活钉在棺材里的自己;“卡米拉”讲的是一个女吸血鬼诱惑了城堡里的女孩,让她成为她的牺牲品。

美术和置景师:赫曼·沃姆(《卡里加里博士的小屋》、《圣女贞德受难记》)

摄影师:鲁道夫·马特(希区柯克、威廉•惠勒、刘别谦)

叙事-“缺席的因”(片子:3:13-5:56) 自始至终,故事里的事件以发生的时序逐一被讲述,回题在于,我们只看到后果,却无从知道“成因”。甚至,我们一直被蒙蔽着谁是吸血鬼,直到接近片末,玛格丽特・肖宾的坟墓被掘开,吸血鬼的身份方才确定。纵观整部电影,从一个场景到下一个,“原因”总是缺席的,被掩盖的,我们只看到已经被酿成的“果”。我们不曾看到玛格丽特对李奥娜的第一次袭击,不知道她什么时候成了吸血鬼的猎物,我们看到的只是老父亲担心女儿脖子上的伤口也许终身难愈。我们也不曾看到玛格丽特如何决定引诱李奥娜自杀,只看到她把毒药交给医生。我们看到城主和格雷的会面,看到城主被谋杀,却对他为何要见格雷、谋杀如何被计划等一无所知。车夫的死、吸血鬼诱惑李奥娜的过程、医生如何成为帮凶、吉塞尔被挟持…这些情节都被省略被模了。一幕接着一幕,我们看到的是“无因的果”。并且这“因”的缺席并非暂时的,有太多的迷思,知道影片最后都未得揭开,它们无从解释,也没有解释。

“催化剂”的阻碍 在电影中,我们被告知的事情总是妨碍而不是帮助我们看清事件来龙去脉。罗兰・巴特形容事件主线是“核心”,不断插入的枝节则是“催化”,后者“填充叙事空间,同时瓦解叙事锁链”。 首先,它们的出现绝非随机,它们总是与“死亡”相关(天使,挥舞刀的男人,掘墓人的影子,格雷房间里的版画,棺材,以及颅骨)。

如若不是和死亡相关,一定也是让人恐惧的莫名之物,如离开身体的影子和墙上的影子舞。这些带着弦外之音的影像不仅是为制造气氛,它们也是预兆和識(四声chen)语。跛脚土兵的影子在是如此,这些围绕着死亡母题的“催化剂”就成了叙事过程中的储备和保留,它们会被重演,被其后到来的情节验证。它们渗透在故事的空间中,使得叙事主线的进程不时被推迟,甚至被搁置,仿佛中途介入的催化比核心情节更重要。它们极富表演性,它们吸引眼球,叙事失衡地倾向它们,这使得主线更为松散。 巴特曾解释过这种现象:“催化剂仍是叙事结构的一部分,它们和主线千经万缕地维系着,但它们相对结构的作用已经变调,它们是复调,是寄生……它们不是连贯的集合。最终,故事的主线既连贯,又散落。所以在《吸血鬼》中,我们总是难以抓住故事主干,我们总是被转移了视线,在我们试图接近故事核心的过程中,路障重重。

从格雷视角出发的剪辑:作为主角的大卫・格雷亦是让叙事模糊的因素之一。他是一个好奇的“旅人”,是过客,游离在故事的核心之外,尽管他阻止了医生毒杀李奥娜并教下吉塞尔,但他不是扭转乾坤的人:是老男仆找到了消灭玛格丽特・肖宾的办法,也是老男仆杀了玛格丽特和医生。格雷没有过去、没有来历、没有身份,也无从知道他之后将往何处去,他来到这个神秘小镇,只为见证即将发生的一切,像丝线般串起零落的故事。

在《吸血鬼》中,格雷是旁观者:他看到了吸血鬼和她的帮凶,他目击老城堡主被谋杀,他看着医生到来,他看到被谋杀的车夫,他发现被囚的吉塞尔。他穿行在不同空间,如粘贴拼图那样拼出完整的故事版图,他读的书、他给李奥娜输血、他的梦这些都让故事情节一点一点浮出水面。即便他救吉赛尔(其实那时候吉塞尔已经脱险了),也只是作为医生死亡段落的对照叙事。 故事中,不明所以的是格雷,跟着他的步子的观众,也身陷迷雾。我们之前已经分析过,格雷搜査医生住所的段落中,他所看到的与事件真相距离有多远,而看着他的我们,更是难以揣摩真相。因为他一他的局外人身份,他的目标不明的夜巡,叙事变得更迂回。 更重要的,影片剪辑是从格雷角度出发的“主观视角”与“半主观视角”交织的剪辑,即“人物眼里的现象”和“现象本身”两种影像语言交替交织。格雷探察旅店、城堡和医生住所,他被老城堡主唤醒,他目击了谋杀,他读《吸血鬼》这书一一以上是格雷的视角。在电影前半部分,只有格雷被赋子“看”的权利,也就是说,只出现过他的主观视角。后来,当李奥娜被袭击、成为吸血鬼的牺牲品,躺在床上的她贪婪地看着妹妹吉塞尔,此时画面的视角换成李奥娜的。当医生被老城堡主的鬼魂追得走投无路,被困磨坊,之后的镜头就换成了医生的视角。“主观视角”成为影片结构主体,这使得叙事带上一种“单一认知”(主要是格雷的观察和理解)的色彩,继而使得作为看客的我们的视角被局限于“单一”。大部分时候,我们看到的是格雷的“看”而他的“看”是被限制的,太多的情节因为无法被“看”到,陷于模糊昧。叙事的缺省、障眼法以及被限制的主观视角一一《吸血鬼》的叙事结构若归结起来,就是打破故事中的“因一果”关联,只呈現“后果”・却隐去“前因”。 然而比影片叙事更让人捉摸不透的,是我们将要讨论節一一影片的空间。

割裂的空间:剪辑-颠覆空间的连贯性 并置空间中:老人和天使雕像是故事中的一部分,它们以碎片的形式暗示着故事的主题。它们参与叙事,又游离在主线之外,破坏了时空的连贯与延续。 同一空间中(片子:24:00-25:55) 交叉剪辑不仅被运用在并置空间,甚至同一空间中发生的故事也被交又剪辑切分。当老城堡主在旅店见格雷,两人从未同时出现在画面中,这一段的视线剪辑亦是异于常规:格雷看向左下方,老人则看着画框外某一点。我们很难判断老人心形的小盒给了吉塞尔还是格雷。剪辑分割了“看”和“被看体”,以至我们经常迷感角色究竟在“看”什么,并且“看”和“被看”的主客体双方几乎从不出现在同一格画面上,我们无法対整个空间有具象的概念。

幽灵视点:(片子:55:50-63:00) 躺在棺木中的格雷目睹了自己的葬礼。这一段的拍摄是从棺木中厂体的视角出发,这 仅是格雷的视角,更是整部影片空间构筑的立足点。透过棺木上的雾面玻璃,我们(格雷)看到单腿士兵正俯视着窥探我们(格雷),接着棺材盖板被合上,突然地,玛格丽特・肖宾的脸出现并凝视着我们。整部影片里,我们始终无法得知谁在画框外的空间里,我们甚至不知道吸血鬼玛格丽特就在屋子里。 关于这种“凝视”,可以借用巴特的一段话: 在戏剧、在电影、在传统文学作品中,事物总是“被看”的,总有一双眼带着我们去“看”。这成了表述的前提和基融:一个恋物的主体决定“看”的取含……如果要摆脱表述的“源头”,摆脱那双预设的“眼”,则代价高昂一一不亚于死亡。在德菜叶的《吸血鬼》中,摄影机从房舍转向墓地,记录下死者的“看”:这是一个关于表述败下阵的极端的例子;观者一时丢失了身份,因为他不可能置身双目紧闭的死者的位置;于是所见之图像无所谓来源,也没有旁证,表述成了一道巨大的豁口。 影片中格雷的双眼是睁开的(强调他是那场葬礼的目击者),不过巴特提出的悖论依然成立:对于一个稳定空间的表述需要一双预设的全知全能的眼晴,可如果这是一双死人的眼睛呢?这一点就是这套表述系统的最大矛盾和局限。而这一表述系统所代表的“稳固”,也正是德莱叶试图推翻的。

几何的构图:德莱叶对几何图形的过分强调,致使空间关系的表达让位于单纯的几何构图:网格花纹反复出现(窗户上、磨坊门上),无处不在的矩形(门廊、棺材、马车),几何图形成为影片结构的主体之一,它们主宰了影片的空间。相比抽象的几何图形变换,旅店、医生住所、城堡,以及磨坊这些实体的场所,反而显得次要。我们无法以日常的经验想象、勾勒影片中的空间一一这是一个由异端的逻辑支配的迷官,沉迷于光影带来的形式感而割裂了现实和真实。 而且,巴赞所谓的“具象的世界”在《吸血鬼》中被消解。光线晦暗朦胧,物件轮廓模朝。大量画面如笼迷雾,柔光弥散如水汽氩,隔着乳白色的纱帐一切景物都陷入混沌一一比如格雷穿过田野,比如玛格丽特・肖宾俯身倾向李奥娜。又或者镜头和被摄物之间隔了一道屏障,例如总是身在玻璃门窗后面的格雷一一旅店酒吧的玻璃门城堡的彩绘窗子;以及吉塞尔被囚地的雾面玻璃门;甚至还有格雷梦中他自己的棺材上的玻璃挡板,玻璃折射了光线,而影像越发模糊。

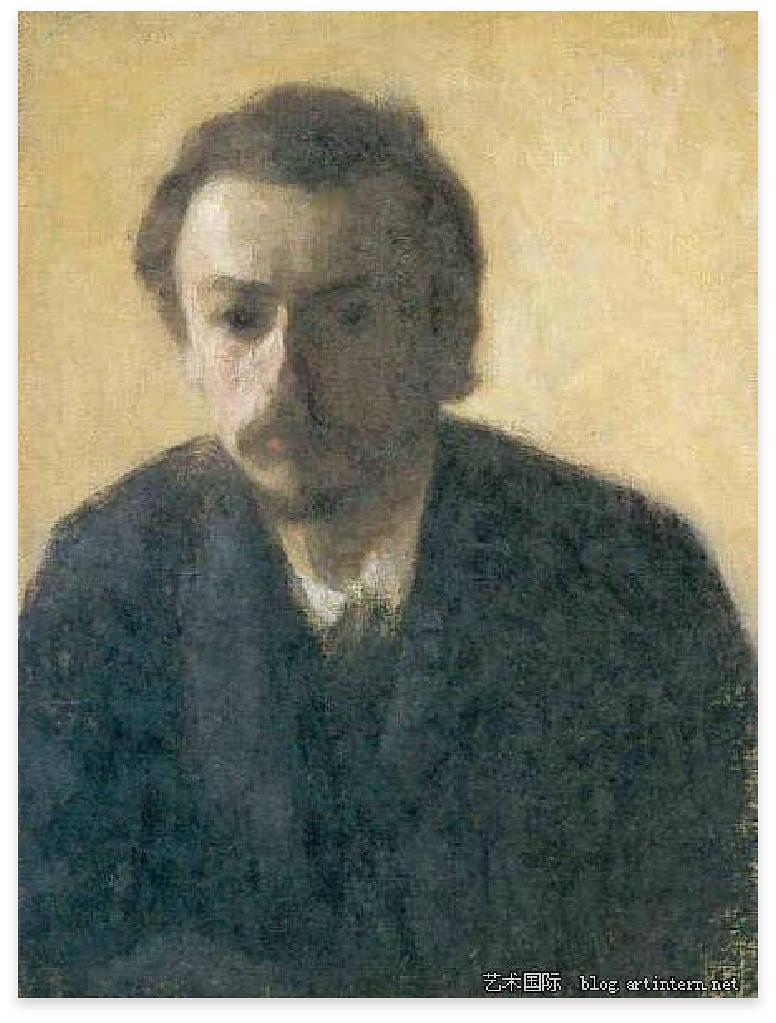

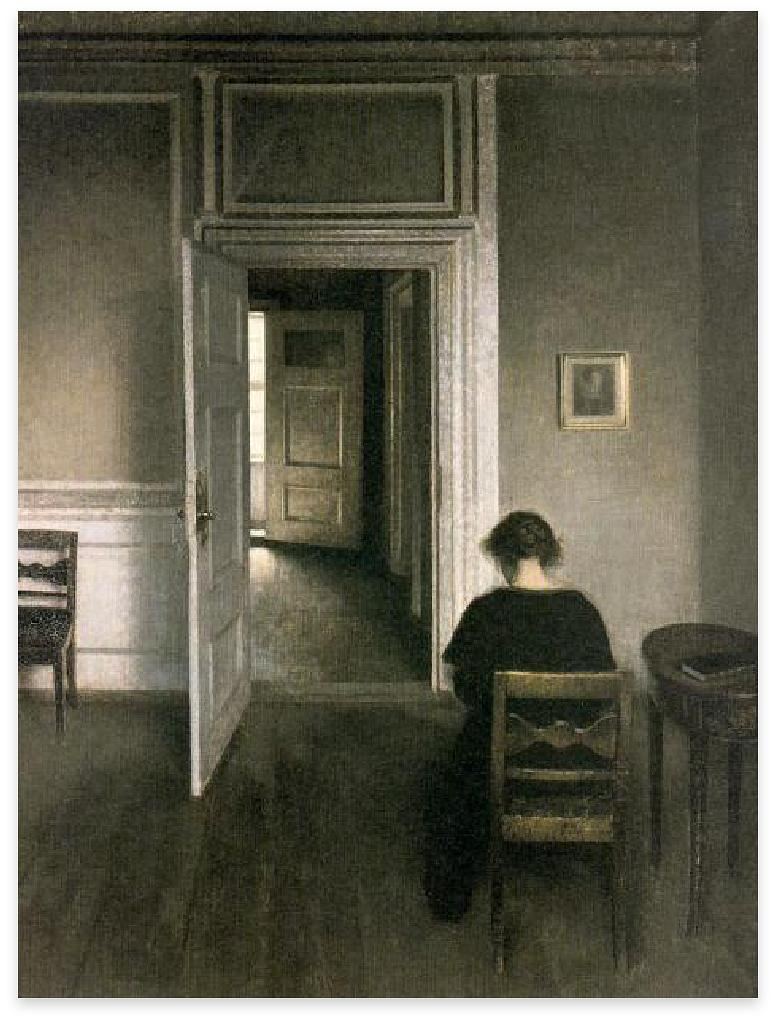

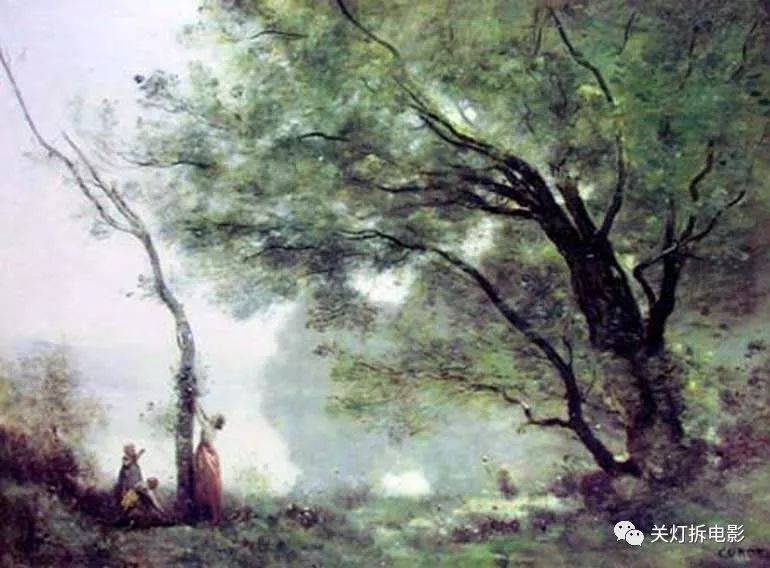

主要受威尔汉姆-哈莫修依(1864—1916)丹麦画家作品的影响。《白色的门》 他的一生没有太多的戏剧化转折或冲突,就如同他的画一般安静、沉谧。画中的每一个静谧的空间都是艺术家的性格表现。他的绘画是一种“去情绪化”的单纯风格,与当时欧洲风起云涌的艺术革命及之后的战后气氛极不协调,“冷调”的绘画被视为脱离流行时尚。因为如此,自画家去世后,所有有关他的消息逐渐销声匿迹。 在他晚些年的作品中,画面中对窗户透出的光影效果的把握,使得这份孤寂又放佛被这一抹和煦的颜色打破,沉静瞬间变的温柔而安逸。朦胧的画面美让人联想到柯罗迷雾的清晨和弗里德里希画面中对空间制造的留白的神秘感的把控,在他的风景画中尤为明显。

关于《吸血鬼》,也不得不提它诞生时的20世纪30年代。声音的介入、有声片的出现让电影的美学标准顿时异于20世纪20年代。声音很快成为胶片上的必要组成部分,声音、连续剪辑和摄影机运动相互配合着让叙事空间清断明了。风格各异如克菜尔和爱森斯坦,那时都共同致力于拍摄声音和画面“统一”的电影。在这样的环境下,《吸血鬼》又成了异类。 一旦被置于“艺术电影”这个概念下,《圣女贞德受难记》和《吸血鬼》)的锋芒就缓和几分。艺术电影被视作商业剧情片的对立面,是艺术家凌驾于工业生产上的“个人表达”。

参考文献:大卫·波德维尔.德莱叶的电影[M].北京吉版图书有限责任公司

打从一开始我们就知道,主角Allan Grey沉迷于神秘主义文化,整天神神叨叨的,早已成为一个神志不清人士.某一天,他恍恍惚惚的就来到了一片被吸血鬼统治的土地.我对影片的第一个问题就来了,究竟是什么样的力量把他带到了这片神奇的土地上,难道是上帝知道他懂得许多有关吸血鬼的知识,让他来拯救这片土地的?还是导演只想在此渲染一下某种神秘主义的气息?

此时载着主人公来到这片土地上的,是一个手拿大镰刀的老渔夫,这副形象马上就能让我联想到西方传统宗教中的死神形象,这一点应该是毫无疑问的.之后,一个天使手拿花环的路标形象至少三次出现在镜头中,但这个路标形象的上空却是阴霾的天空,我想其中表达的意思是,虽然上帝仍然没有放弃此地的子民,但吸血鬼的阴影早已将此笼罩.

他住进当地的一家小旅馆中,旅馆中一个长相畸形的老头告诉他,"你要留着你的血.因为我需要它".(后来知道这个老头已经成为吸血鬼的走狗,以上段话可以看作是吸血鬼对Allan说的.)之后又进来一位老头,给了他一本书并嘱咐他死后才能打开。后来我们知道这是一个将死的灵魂向他的求救.知道自己已经命不久矣.但希望Allan能救自己的女儿.所以他将获得这个将死的灵魂的指引,去到他的家.不出所料,在他的家门前,他眼睁睁的看着这个老头被影子(吸血鬼)所杀死,在死前他交给他一颗心.(死前给了他一颗心状装饰品).他之后得知,老头的大女儿也被吸血鬼所伤,一位医生告诉他必须用鲜血才能救这个女人.(医生也是吸血鬼的走狗.)Allan用自己的血救了老头的大女儿,自己也成了死人,但自己也因为老头给的他的那颗心,回归人世.(心状装饰品).[在这之前,Allan打开那本老头叫他打开的书,里面记载着怎么战胜吸血鬼,并且得知此地的吸血鬼是一个生前作恶太多的老太婆,所以上帝罚他死去后既不能去天堂,又不能下地狱,所以厉鬼化做吸血鬼,在此作恶.那么,我们可不可以说上帝是这个这起悲惨事件的源头?(因为上帝没有感化她)]看了一半,Allan"献血"去了,死去老头的老管家看完了这本书,并且完成了杀死吸血鬼的使命.上帝最终也惩罚了吸血鬼的帮凶,医生和一个瘸腿的老士兵.(上帝的报复手段也够狠的.)

作为一部上世纪初的恐怖片,Dreyer对于电影恐怖气氛的营造是极其成功,(电影开始不久,小旅馆中两个老头的脚步声和敲门声,电影中以影子代表鬼魂的开创性设计,最后主人公在段处在棺材中向外仰望的镜头……)

结束这片评论前,我觉得还有一个问题需要解决.就是作为主角的Allan Grey究竟在影片中的定位问题.我对此的看法是,主角在一定程度上代表了Dreyer和当时许多民众的情绪,国际局势动荡不安.(1929年世界经济危机,)Dreyer也和当时大多数的民众一样感到了心灵和肉体上的某种无助.(电影拍摄于1932年,第二次世界大战发生于1939年.)但却无法阻止那些可能加诸到自己头上的的某种不幸.(电影中总是灰蒙蒙的天空和主角总是显得迷茫无助的眼神.),

但最后导演还是设计了一个美好的结局.天气放晴了,阳光重又照耀大地,Allan和老头的小女儿(个人认为,因为她代表着纯洁,所以没有被吸血鬼所害),最后相爱了,从此过上了幸福的生活,电影就此结束.我想这可能源于导演对于商业的考量,也应该源于西方人一贯的对于上帝的虔诚.

今天我们来聊一部正儿八经的吸血鬼电影,名字就叫《吸血鬼》。

那么问题来了

猜猜下面哪一个是吸血鬼?

答对了你可以考虑加入门萨俱乐部

答错了也不怪你,因为——

一。个。也。不。是。

这是丹麦电影大师卡尔·西奥多·德莱叶1932年的经典作品《吸血鬼》。

影片上映后,获得了影评界的一致好评,但票房却惨败。

主要原因是观众连哪一个是吸血鬼都没搞清。

来来来,万圣节一起看吸血鬼

关灯特约,请勿转载

文/一冰

不分享 就捣蛋

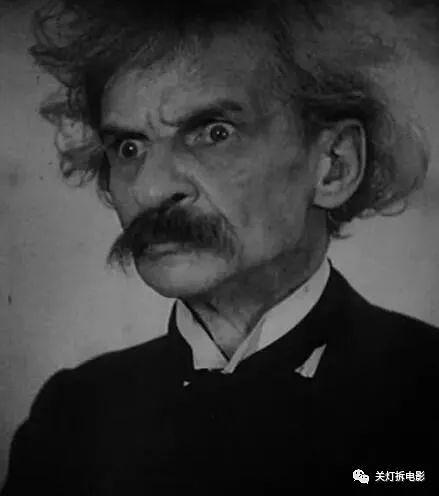

我们先来看一下这位神秘的吸血鬼到底长什么样子:

用一句诗形容:安能辨我是雌雄?

好像和现在电影里的吸血鬼画风不一样啊?!

她还有一个非常玛丽苏的名字:玛格丽特·肖邦

这部73分钟的《吸血鬼》里,吸血鬼竟然只出场了不到5分钟?!

全片就这一个吸血画面……

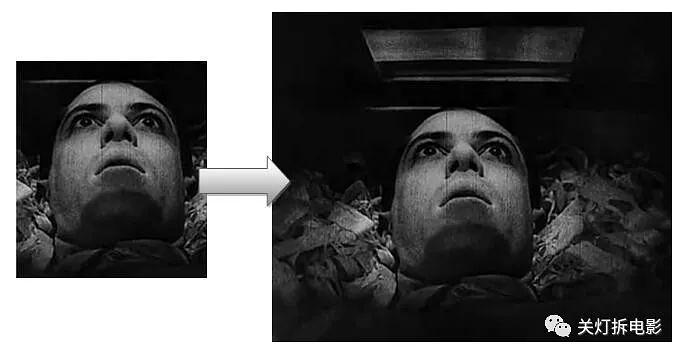

看不清?放大了再仔细看看。n

连獠牙都没露!

WTF?!

其实这是导演有意削弱了吸血鬼的存在感。人家是大师,不会用血淋淋的感官刺激来吓唬观众。

德莱叶要另辟蹊径,表现人被吸血鬼影响之后呈现出的怪异精神状态,从心理层面上让人发怵。下面我们来看看他是怎么做的。

╂n

男主角名叫艾伦·格雷,他那双水汪汪的大眼睛始终直勾勾地看着前方,非常creepy。n

格雷酷爱神鬼故事,总是幻想自己也身在其中。n

来到这个吸血鬼出没的古堡后,他就不断地做噩梦。

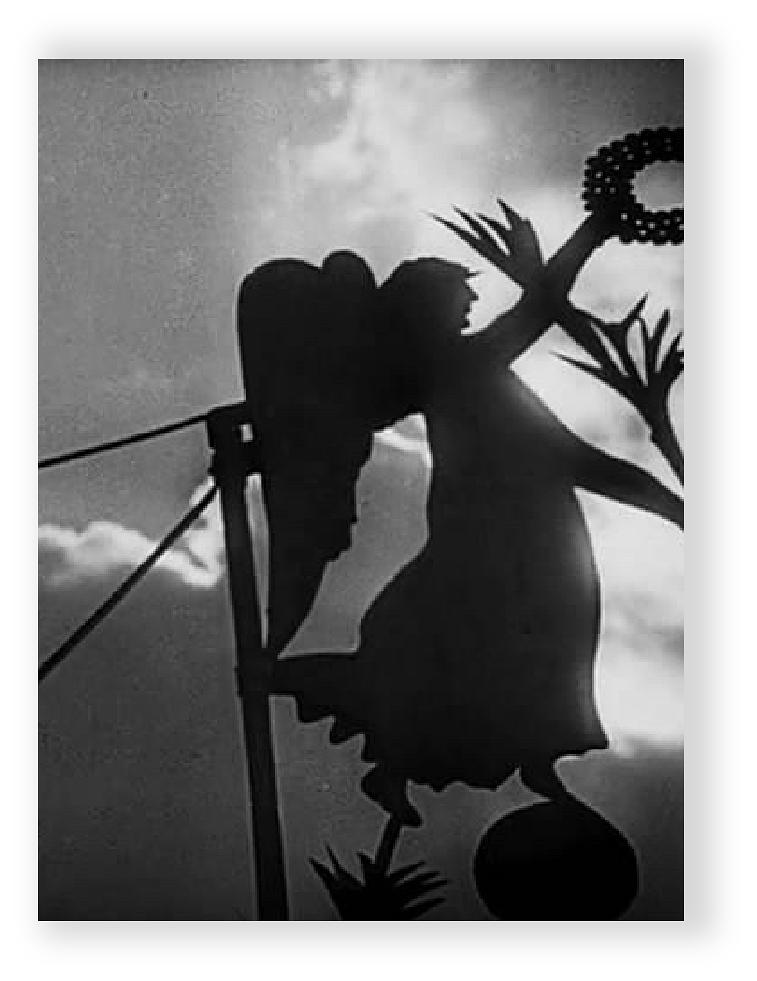

他来到了一个破败的庭院,看到墙上的半截影子,是一个瘸腿人。n

只见这个晃晃悠悠的影子开始移动,格雷跟随其后。n

终于影子来到了本体的身边,二者合二为一。

瘸腿人是吸血鬼的帮凶。他的影子仿佛是一个使者,指引着格雷来到这个被吸血鬼掌控的“阴间”世界。

接着更多影子在房间里动起来,有跳舞的人,有乐手,有摇摆的钟表,还有空转的轮盘……充满了不可名状的诡异感。

这一位是反派医生。但不仅不行医,反而也是吸血鬼的帮凶,试图诱惑人喝下毒药。

相比吸血鬼那张难辨雌雄的脸,神情阴森的医生反而更让人感到可怖。

这间屋子是吸血鬼和变态医生的藏身之所,吸血鬼所到之处都有骷髅陪伴,强化了她作为死神的形象。

突然——

代表邪恶的影子里伸出一把枪,一个人应声倒地。

中枪的是古堡的主人,随后吸血鬼掳走了他的大女儿莱欧娜。

被吸血的姐姐倒在长凳上

像极了文艺复兴作品当中受难者的形象

被吸血后,莱欧娜感受到死亡的脚步正在临近。

她逐渐被恶魔附身,这表情把妹妹吉赛尔吓得不轻。

更特别的是,德莱叶使用高光摄影来凸显姐姐精神世界的裂变。

这种处理对后来的电影人影响很大。比如库布里克在《闪灵》中就是学习了本片的做法,用强烈的特写高光来表现作家的精神分裂。

给你点颜色看看

明当明的发疯,比暗搓搓的吓人更为恐怖

妹妹被姐姐怪异的情绪感染,也变得神情恍惚,甚至还能听到窗外别人听不到的声音。

姐姐受伤后医生来给看病,医生却想趁机让她喝下毒药,把姐姐变成祭品,以此增强吸血鬼的力量。

格雷一把夺过毒药救下了姐姐。但这时,狡猾的医生已经绑架走了妹妹。

片中没有一个正常人,每个角色都有脱离常人状态的怪异之处,让观众背脊发凉。

演员要有“神经”气质,这是德莱叶的选角标准。

演医生的这个演员是德莱叶在火车上认识的,人家本来是正儿八经的大学讲师。找他来演反派就是因为他长得比较吓人。

而出演吸血鬼的这位更加离奇,德莱叶本来是登门邀请另一位演员的,结果那个演员的妈来开了门。就这样,老妈抢了女儿的饭碗。

因 吹 斯 汀

整部影片中只有姐姐这个角色是由职业演员出演的,因为姐姐需要表现从正常到神经的转变过程,是相当复杂的一套表演。

再来欣赏一遍:

相比之下,其他人只要睁着眼睛梦游就好。

后来,格雷出现了灵魂出窍的幻觉。(这个85年前的特效值一块)

灵魂在游荡时,看到了一口棺材,棺材板一掀开,里面居然是自己的尸体!

观众看这个镜头的时候,相当于是在棺木内看着一具尸体,就问你恐不恐怖?

这个桥段后来还被伯格曼借鉴到了《野草莓》当中。

德莱叶为格雷尸体的棺木上开了一个窗口,使尸体也能“看到”外面的世界。

尸体的视点是一个前所未有的创新,观众头一次能够透过尸体的眼睛看棺木外的场景,让人汗毛凛凛。

格雷的尸体“眼睁睁”地看着外面的人把自己钉进棺材

尸体被抬到户外,垂直仰拍的镜头也是从未有过的

这种混乱视点的表现手法后来在新浪潮中受到戈达尔的推崇,而德莱叶整整早了半个世纪。

灵魂的巡礼结束,格雷又回到了他的肉身。n

他和古堡的老仆在一本书中发现了杀死吸血鬼的方法,于是一同撬开吸血鬼的坟墓,老仆一钎子扎进了吸血鬼的胸膛。吸血鬼,卒。

医生脚底抹油似的二度逃跑,他躲进了一座废弃的磨坊。四面铁网像笼子一般困住了医生。他无路可逃,被倾泻而下的面粉活活淹死。

另一边格雷救出了被囚禁的妹妹,抱得美人归。

二人坐着小船通过一片雾蒙蒙的水域,从彼岸来到此岸,象征着他们从冥界回到了阳间。

男主角格雷的扮演者,当年其实是硬生生买下了这个角色。

事情是这样的:

之前德莱叶拍了史诗巨制《圣女贞德蒙难记》,但票房惨淡,导致没人敢再投钱给他。

当得知德莱叶缺钱拍《吸血鬼》的时候,财大气粗、酷爱鬼怪故事的尼古拉斯伯爵决定投资一波,而要求只有一个:人家要当男主角~(不小心连字都变粉红了呢)

德莱叶在拍《吸血鬼》之前曾说过,要证明自己也能拍商业片。但是也一定会融入个人的印记,绝不会做一部雷同的片子。

结果还是太超前,观众看不懂,票房依旧惨败。

这位影迷,说好的要坚强呢?

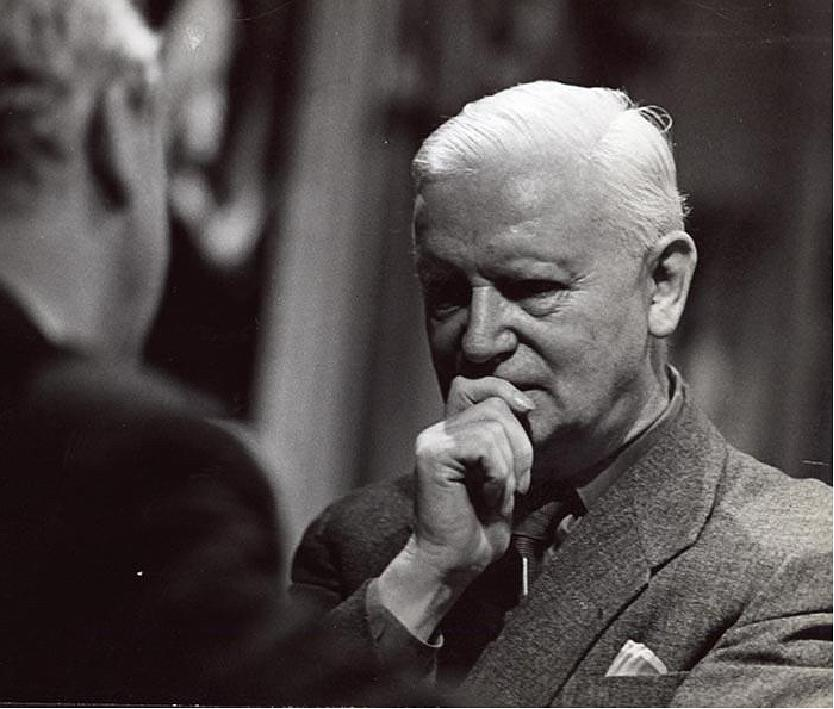

卡尔·西奥多·德莱叶

据说导演因为公映时的嘘声备受打击,之后不得不接受了三个月的精神治疗。

这里我想借豆瓣上另一位影迷的话来评价德莱叶的“失败”:

“

这个世上有许多人争先恐后想分一杯艺术的羹,最后只能在艺术的门外徘徊;而德莱叶的愿望只是拍一部挣钱的片子,结果却被自己的艺术细胞出卖。

”

╂

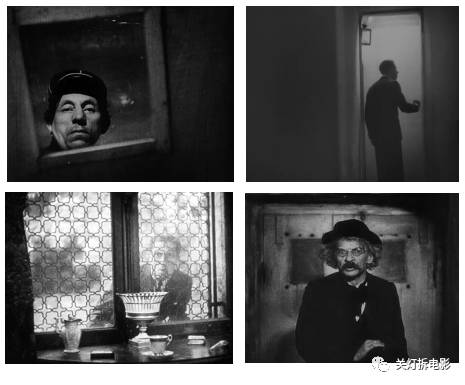

德莱叶的画面构图非常精美。

他借鉴了丹麦著名画家哈默修伊的作品,充满了“框”(门框、窗框、画框……)的运用,赋予电影构图上的美感,空间上的纵深感。

威尔汉姆-哈默修伊的作品

左:《室内》 右:《白色的门》

《吸血鬼》中有大量和“框”相关的画面

影片中多次出现格雷从外看窗户里的镜头,导演都特地给这扇窗户加上了网格,来表现格雷深陷鬼怪故事难以自拔的心理状态。

格雷身体被限制在“外面”,精神上却被困在“里面”

因为当时拍摄用的胶片感光度不高,所以夜戏也是在白天拍摄的。德莱叶的御用摄影师马特在摄影机上蒙上了薄薄的一层纱,来模仿月光下朦胧的效果。

最后格雷牵着妹妹的手走出森林,迎接微熹的晨光。

这画面像极了法国画家科罗笔下的田园风光,梦幻的外景设计再次体现了德莱叶超高的艺术品味。

摩特枫丹的回忆 让-巴蒂斯特-卡米耶.科罗

惊悚大师希区柯克曾经评价,《吸血鬼》是唯一一部值得他看两遍的吸血鬼电影。n

所以你是不是也很想在大银幕上欣赏一下本片呢?机会来啦!就在欧盟电影展!

本届欧盟电影展将为您带来一大波优秀的欧洲影片,包括这部德莱叶大师的《吸血鬼》。此次官方指定关灯拆电影进行同声评论服务。

2017年欧盟电影展将在五个城市进行巡展,已开放购票,官方合作售票平台为猫眼电影。

同声评论讲解人:仝晓锋

11月18日 21:30 百美汇影城(嘉里中心店)

我们在上海等你哟~

仝晓锋,2005起任中央美术学院副教授,1993至今,从事影视艺术导演、编剧和策划工作,参与过大量影视作品的拍摄,并多次获奖。n n先后在中央美术学院、北京服装学院、西安外国语大学艺术学院、中国戏曲学院等教授影视艺术课程,并策划电影专题讲座。nnn出版有专著:《影视知识鉴赏辞典》、《新电影·新西部》等。

欧盟电影展映时间分别为:n

北京:10.14-10.31

上海:11.17-11.26

成都:11.01-11.14

济南:11.29-12.05

深圳:12.08-12.17

关灯拆电影是本次欧盟电影展的官方指定影评服务合作伙伴,关灯拆电影指定上海站的开幕影片为《木星之卫》评论场。

上海同评场信息:

11月17日 19:00 百美汇影城(嘉里中心店)

同声评论讲解人:葛颖n

葛颖,电影编剧,电影评论家,被影迷们称为:行走的电影百科全书。

开创“电影1:1同声评论观影模式”。即伴随电影放映,解读影片。

将原来只有专业学院学生可以享受的拉片式教育,向广大电影观众普及。

更多同声评论观影场次,敬请关注后续排片信息

(去年写的一篇评论,想想还是放到豆瓣上来吧。)

在伯格曼(Ingmar Bergman)的《野草莓》(Wild Strawberries)中,老教授伊萨克在他那个著名的梦魇里,碰到了一辆载着棺材的马车。马车撞落,棺材落地,一只手伸出棺材,伊萨克走近一看,棺材里躺着的正是自己。正是这个梦,开启了伊萨克那一场关于追溯记忆的旅行。不知道伯格曼的这个手法是否参考了1932年卡尔·德莱叶(Carl Theodor Dreyer)的首部有声电影《吸血鬼》(Vampyr),片中男主角阿兰·格雷在跟踪行踪可疑的医生时,灵魂出窍,并在一间破落的房子中看到了一口棺材,他打开棺盖,发现里面躺着的正是自己。随后,卡尔·德莱叶采取了棺内人的视角,天花板、两位抬着棺材的木匠,木匠给棺材钉上盖子,接着棺材被抬出,走出房子,这时候,作为“死者”的阿兰·格雷看到了阳光穿过的树梢、屋顶、教堂的尖顶依次出现。这个视角的张力,言语难以体显,每一个细心观察的人都会发现,自己的心吊到嗓门口——这位灵魂出窍的阿兰·格雷先生,是出于梦魇,还是恐惧,或者二者皆有,才走到这样的境地?拍案叫绝!自1895年电影产生以来,有人这么大胆而富有创造力地如此作为过吗?

纵观后世的吸血鬼电影,少不了吸血鬼伸出獠牙,在无辜者光洁的脖子上凿上两个血孔的“典型”画面,嗜血成为吸血鬼电影共同的象征,尤其是特兰西瓦尼亚神秘的德古拉(Dracula)伯爵,他张开双翼,用他骇人的造型时时刻刻地恐吓着这个世界。除了成就最高的茂瑙 (F.W. Murnau)的《诺斯菲拉图》(Nosferatu, eine Symphonie des Grauens),后世的几个版本:赫尔佐格(Werner Herzog)的诺斯菲拉图(Nosferatu: Phantom der Nacht)给人留下了更多关于黑死病的印象,而科波拉(Francis Ford Coppola)的《吸血惊情400年》(Dracula)则将重心转移到了加里·奥德曼(Gary Oldman)和薇诺拉·赖德(Winona Ryder)的跨越时间瀚海的爱情和神交中;至于像尼尔·乔丹(Neil Jordan)的《夜访吸血鬼》(Interview with the Vampire),则已经将吸血鬼影片发展为注重明星造型艺术以及讲述吸血鬼物种“孤独”主题的商业电影。讽刺的是,德莱叶在拍这部片子时,也是想在商业上获得成功,但结局完全背离了他和制片商的愿望,卫西谛老师将《圣女贞德》和本片称为德莱叶电影生涯中的两次“失败”(卫西谛《德莱叶的两次“失败”》)。这个世界上,有不少人争先恐后地想让自己“艺术”起来,但最后发现,他们只能待在“艺术”的门外徘徊惆怅,而卡尔·德莱叶的简简单单的愿望,是希望这部片子能够挣到足够的钱,但没有办法,他的创造力和敏锐的艺术直觉,在观众伸进口袋掏钱的当口“出卖”了他。往往是这样,真正的“艺术”只能留在历史中等待正名,此为题外话。

不难发现,后世的吸血鬼经典镜头在德莱叶的这部片子中几乎找不到。它没有吸血鬼的獠牙,没有被吸血后留下的血孔(只有片中少女脖子上留下的一条小疤痕),甚至你都看不到吸血鬼在片中的造型,那位最后被尖木桩穿心的吸血鬼老太婆玛格丽特·卓萍就是片中最邪恶的肇事者。没有造型,与常人一致,这就是德莱叶的吸血鬼造型。刚开始的时候,在不知道该片是吸血鬼题材时,我们还以为,这是个恐怖故事,一个对神秘文化有着浓厚兴趣的年轻人,即将遭遇他的鬼魅。如同前面所说的,没有造型,吸血鬼的形象无异于常人,真正的恐惧感并不需要在造型上做多少文章,剔除那些我们“后”入为主的元素,德莱叶想讲的“恐惧感”立刻具备了普适性。每个人不需要发现吸血鬼、或者发现自己变成吸血鬼后才能够切身体察这个世界的恐惧。或许是这个原因,伯格曼的《豺狼时刻》(Vargtimmen)与上述的《野草莓》片段,才能够历尽时间的冶炼,在每一代影迷的心坎上重重地留下几道恐惧的印迹。

出于商业上的目的,据说,德莱叶摒弃了《圣女贞德》中被大量应用的人脸特写、快速剪辑的风格,取而代之的是更为流畅的长镜头,但事实上,诸多特写镜头依然是德莱叶的拿手好戏。由于《吸血鬼》大部分均是室内剧,因此,德莱叶将空间利用得近乎极致。镜头充分利用了光线在室内的明暗对比,吸血鬼自由移动的影子在黑白墙面中时而隐没、时而出现,阿兰·格雷先生,总是睁大双眼,看着在黑暗中若隐若现的影子,他在窄小的空间里不断走动,而他的四周,不是吸血鬼的影子,就是一些奇异的人们,他好像永远走不出去,他的四周——与其说是由具体的物质建立起来的墙,不如说,是由鬼魅们合力筑起来的围剿之墙。我们忽然发现——阿兰·格雷先生,被无处不在的鬼魅包围住了!

即便是在大量的移动镜头中,德莱叶也不忘切入特写镜头,记满吸血鬼故事的书页、人的头骨、少女被吸血鬼吸血后的痛苦表情。最让人惊悚的莫过于,阿兰·格雷先生发现躺在棺材里的人正是自己时,镜头一方面切换了另一条线里木匠的活动,另一方面,不断地切入躺在棺材中的“死者”阿兰·格雷的脸部特写,没有人愿意多看自己死时的模样,哪怕多看一眼。但是德莱叶正试图通过影像告诉每一个人,这或许是你死时的表情。这种诉说,围困了人类共同的心灵,激发了每个人都在劫难逃的恐惧感。

或许正因为如此,伯格曼用一座岛和一座城堡围困住了马克西·冯·西多(Max von Sydow);或许这因为如此,伊萨克在梦境中找到了躺在棺材里的自己;而爱伦·坡(Edger Allen Poe)的用他的猫“喵”吓了这个世界,福克纳(William Faulkner)写出了私藏爱人尸体几十年的艾米莉小姐。——人类的恐惧感找到了它们统一的经典样式:源自于心灵,挣脱于感官。他们无疑都在证明一个论点:每个人都会遇见一口棺材,打开后发现自己躺在里面。