1、 主演的电影《翻山涉水上学路》来自哪个地区?

爱奇艺网友:电影《翻山涉水上学路》来自于德国地区。

2、《翻山涉水上学路》是什么时候上映/什么时候开播的?

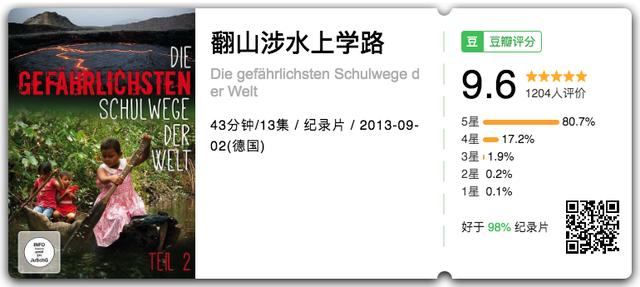

本片于2013年在德国上映,《翻山涉水上学路》上映后赢得众多观众的喜爱,网友总评分高达5970分,《翻山涉水上学路》具体上映细节以及票房可以去百度百科查一查。

3、电影《翻山涉水上学路》值得观看吗?

《翻山涉水上学路》总评分5970。月点击量22次,是值得一看的纪录片。

4、《翻山涉水上学路》都有哪些演员,什么时候上映的?

答:《翻山涉水上学路》是2013-09-02(德国)上映的纪录片,由影星主演。由导演未知携幕后团队制作。

5、《翻山涉水上学路》讲述的是什么故事?

答:纪录片电影《翻山涉水上学路》是著名演员 代表作,《翻山涉水上学路》免费完整版2013年在德国隆重上映,希望你能喜欢翻山涉水上学路电影,翻山涉水上学路剧情: 第一季尼泊尔、肯尼亚、喜马拉雅、秘鲁、西伯利亚 第二季埃塞俄比亚、墨西哥、蒙古、尼加拉瓜、巴布亚新几内亚 第三季玻利维亚、哥伦比亚、菲律

对此评论,不应只有清一色差距和怜悯的大同小异的文字。在我看全部集数的过程中,我从未以自己相比于他们的优越感而自傲,也不只是低声下气同情他们。n同样是对于像纪录片中那样的自然环境,我们的汉唐先民以昂扬豪迈的姿态,书写出《走马川行奉送封大夫出师西征》这样豪气蓬勃的诗篇,打出了“凡日月所照,江河所至,皆为汉土”的盛世;就算是在后世眼中的弱宋,我们的先民也以这样的姿态,开创了当时亚非航海贸易的奇迹……而现在,看了这样的环境,大家的评论中,反应差距和空有怜悯之意的居多,能够联想到上述内容的,又有多少?

《翻山涉水上学路》,可以说很冷门的纪录片了,在豆瓣上只有两个评论,连个正式的海报封面也没能在网上找到。在B站上可以看,在B站也有两个版本,一个是CCTV9的国语旁白版本,只有四集(肯尼亚、尼泊尔、西伯利亚和秘鲁)。一个是明珠台的粤语旁白版本,有十集(尼泊尔、肯尼亚、喜马拉雅山、秘鲁、西伯利亚、埃塞俄比亚、墨西哥、蒙古、尼加拉瓜和巴布亚新几內亚尼),但是清晰度只有720p,没有央视的1080高。四集和十集的差别就是十集的多介绍了六个不同地方的上学路情况,其他四集都内容一样的。可以先去看央视的四集,感觉不错可以补明珠台的另外六集。我是把全部的十集都看完了,感触颇深。尽管每次去上学都是拿生命在冒险,生存条件也非常艰苦,但孩子们还是坚持划行在危险而艰难的上学路上,因为他们都有自己的梦想。n 之后又看类似的纪录片《寒冷的高山有犀牛》,片中“慢慢走嘛,走不动,哭也不是办法呀”这句话是上学路上姐姐对弟弟说的,也是特别深刻的一句话。毕竟生活也不会因为你哭而停下来。

13集其实是整个一二三季的集数,其中第一季5集,第二季5集,第三季3集,还会不会拍第四第五季就不知道了。

这里只说第一季。

第一集,喜马拉雅,主要危险是要沿着河流在冰面行走,可能会掉到湍急冰冷的河水里。黄种人,看外貌很可能是藏族人,信仰的是啦嘛教,学校开学仪式上不是唱国歌而是诵经,比较特殊。学校的教科书是英文的,老师讲英语,估计很可能是不丹。

第二集,肯尼亚,西南部,非洲大草原,主要危险是野生动物,该集的很多镜头会让人感觉是在看BBC自然纪录片。另外,一个认识是,大草原上并不是全是开阔草地,有很多灌木丛林,也并不全是平地,有很多沟谷,真正危险的也正是这些地方。黑人,马赛族,他们在这个国家是少数民族,母语马赛语,学校里教英语和斯瓦西里语。

第三集,尼泊尔,主要危险是要湍急河流上的索道。典型的南亚人,南亚人其实很奇特,皮肤很黑,但显然又不是黑人,也不是黄种人,跟第一集的藏族明显不同,可能是因为生活在低纬度地区,变黑了的白种人。

第四集,西伯利亚,雅库特,主要危险是寒冷,年平均气温-40度。这一集与本季的另外四集明显不同,学生家境并不贫困,是现代化的社会,去学校也是坐校车,这可能是整部纪录片唯一有校车的地方。学校的师生比应该也是整部纪录片最高的。发达国家国家果然不一样,那怕是在发达国家中比较穷的。典型的黄种人,因为生活在高纬度地区,皮肤非常白。他们的母语是雅库特语,可能属于阿尔泰语系,学校教俄语。

第五集,秘鲁,的的喀喀湖,漂流岛,主要危险是驾船穿越广阔湖面。黄种人,也就是印第安人,乌鲁族,因为高海拔强日照,皮肤偏黑,跟藏族人一个道理。乌鲁人有自己独特的语言,学校教西班牙语。

整部纪录片,除了俄罗斯那一集,都是贫困地区,很多人除了上学,还要帮家里干农活。而上学路如此艰辛也要坚持上学,是因为这是改变自己命运,逃离出生的原生环境的几乎唯一途径。

其实,换一种思路看,在现代化大都市,上学路其实也很危险,主要是交通事故,小学幼儿园上学必须家长接送。我们国家从秘鲁到俄罗斯,也不过是最近二十多年的事情。我小时候上小学,也是每天要步行两三公路,走的是砂石公路,那个年代路上车很少,不会担心交通事故。放学后或周末,也是经常干农活,放牛、打猪菜什么的。我记忆中大概是2008年左右,突然就国家搞起了校车,好像是因为有学生在上学路上因交通事故丧生了。那个时候私家车其实还少,现在又过去了16年,私家车增长了多少倍,交通情况变遭了多少倍?

我们都上过学,也曾每天走在上学路上。n

但你可能很难想象,在这个世界上有些孩子需要独自穿越草原和沙漠、忍受饥饿和严寒、划船数小时、甚至攀爬悬崖峭壁才能到达学校。n

这不是真人秀,这是此时此刻正在地球某些地方发生的真实故事。n

上学放学,对大多数人而言是最习以为常的事,甚至还是个苦差事。n

毕竟要早起,端坐课堂,还要面对考试。

然而这样的学习机会,不是每个人都能轻易获得。n

在这个世界的一些地方,上学不仅难,而且还很危险。

很多人要以生命为代价,踏上属于他们的上学之路……

而这一切都是为了获得知识,改变命运。n

上学考试,可能是他们改变人生境况,唯一的途径。n

“我把他的命运交给神灵,剩下的我就无能为力了,我只希望神灵能在上学路上保佑他。”n

这是纪录片《翻山涉水上学路》里,一位4岁男孩母亲说的话。n

今天要介绍的,正是这部感动无数人的《翻山涉水上学路》,让世人知道什么是最危险的上学之路。

这部冷门纪录片,却在豆瓣获得了9.6分的高分。

该片由德国Maximus团队历时5年拍摄,之后被中央电视台引进。

片中记录了肯尼亚、尼泊尔、西伯利亚、秘鲁等各国的孩子们,为了求学每天与危险打交道的故事。

远离城市的肯尼亚西南部只有广阔无垠的大草原,是马赛族人居住的地方。

马塞族是游牧民族经常迁徙,村庄之间都离得很远,这也使得各个村庄离学校很远。

方圆20公里内只有一所小学——恩图卡小学。n

马塞族人的孩子如果想上学,就要步行十几公里,穿越我们在《动物世界》中才见过的大草原。

这意味着,他们随时可能遇到狮子、鬣狗、犀牛以及大象,遇到任何一种都是凶多吉少。

这趟上学之路,可谓漫长而危险。

肯尼亚的老师说:如果一个学生迟到了,那就意味着他可能永远也来不了学校了。

而很多年幼的孩子不仅要上学,还要负责照看家中的牛羊。n

8岁的莫斯卡,凌晨4点就要起床,在家门口点上篝火防止野兽突袭羊圈。

天快亮的时候,守夜很疲劳的他就要启程去上学了。n

早餐就是钻到家里母牛身下,吮吸几口牛奶。n

莫斯卡从家到学校要2个小时左右,而且上学的路上,很可能遇到大象、狮子、野牛等野兽。

12岁的女孩科坦卡是寄宿生,但每个月为了取寄宿费也要回家一次。

而她的家距离学校长达20公里。

20公里是什么概念呢?

乘地铁大约需要40分钟,坐公交要2个小时。

科坦卡每次都要徒步跨越20公里的非洲草原和山谷,灌木丛中可能有狮子、也可能有居心不良的人。n

科坦卡家装不起电话,她母亲只能靠四处打听才能知道科坦卡是否安全抵达学校。

除了徒步数小时的艰辛,和来自野生动物的威胁。n

马塞族的孩子们为了上学,还要忍受饥饿和口渴。

学校只为寄宿生提供午饭,其他孩子得自己想办法。

大多数孩子只能是忍着饥饿,而且学校里没有饮用水,所以他们会在路上唯一的取水点,尽量多喝。

4岁的莱里昂卡,是最让人心疼的孩子。

成长于单亲家庭的他长期营养不良,主要的食物就是茶和牛奶,很少能吃到肉。

加上每天要行走那么多路,使他看起来很瘦弱。

她母亲本可以让儿子留在家里照看牲畜,但她不想让儿子当一辈子牧民,就算冒着危险也要去上学。

“虽然路上充满了危险,但我只知道这会让我的孩子更坚强。

我把他的命运交给神灵,剩下的我就无能为力了。”n

每次谈到对未来的憧憬,莱里昂卡就会露出笑容。n

他希望将来能当一名老师,去别的国家旅行。

但此时的他忍着饥饿在帮家里照看牛群,梦想听上去是那么遥不可及……

12岁的女孩科坦卡,也想通过上学来改变命运。

她不想像传统马赛族女孩那样早早嫁人,她渴望通过知识来改变现状。

正是对未来的憧憬和对改变现状的渴望,让这些孩子变得勇敢和无所畏惧。n

他们日复一日穿越非洲草原,行走在这条险境环绕的上学路上。

正如老师姆布吉·基莱雅所说:

“他们必须认识到上学的重要性,他们应该努力让孩子们上学,否则孩子们只能一辈子放牛,失去过上另一种生活的机会。”

尼泊尔是世界上海拔最高的国家之一,有近一半的国土海拔在近4000米以上。

这里群山遍布,河流湍急。

这里的孩子如果想准时到达学校,每天都要经历冒险之旅:

徒步翻越高山,冒险搭乘顺风车,每天2次利用摇摇欲坠的钢索,穿越60米宽的湍急河流。

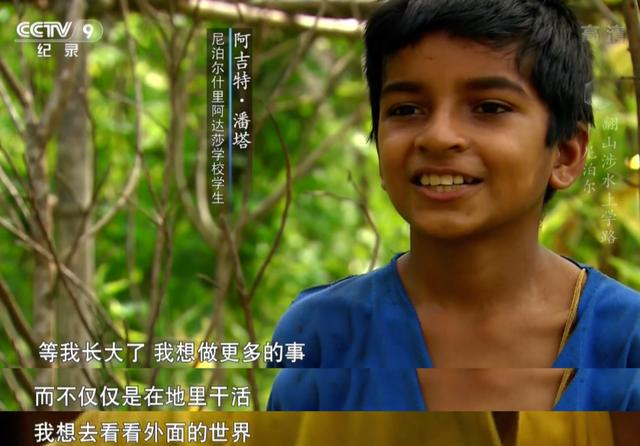

早晨6点,家住昆普村的尼泊尔男孩阿吉特就要起床。

因为在上学之前,他还要帮家里干2个小时的农活。

但阿吉特心中另有一个理想,就是离开山村去看看外面的世界。

4岁的卡比塔也已经开始上学。n

虽然她的母亲很想把她留在身边,但她更坚信如果女儿不读书,将来就不会找到工作,当然也不会找到丈夫。

这就是她让女儿走6公里的山路去上学的原因。

10点开始上课,而学校位于河流另一边的山谷中。

孩子们想到达学校就必须穿越这条河。n

这湍急的河,流就是将村子与外界隔绝的特耳苏里河。

每年雨季,河面都会达到60米宽,离这里最近的桥在几公里外。

学生们只有一种方法过河:利用两条悬挂在河流两岸的钢索钢索上滑动的铁筐。

钢索上锈迹斑斑,却是孩子们按时到校的唯一途径,但没有人知道它还能用多久。n

孩子们都说:“这条河,会吃人。”

因为河水湍急,一旦失足落水很可能一命呜呼。

尤其是雨季,突如起来的阵雨会导致河水水位急剧上涨。

早上9点,昆普村去上学的孩子们都集合到河边的钢索旁。

年龄小的孩子待在铁筐里,年龄大一些的要站在钢索上。

当铁筐滑行到河中央的时候,就要靠大孩子们向前推铁筐。

这样做十分危险,稍有不慎就可能坠河,但为了上学他们别无选择。

坐在筐里年幼的孩子,甚至会害怕地捂上眼睛。

这样可怕的冒险,是他们每天必须经历的。

曾经不止一个孩子掉落水中,有的头部磕成重伤,有的手被铁链划破患上破伤风。

多年来,大家都希望政府能在这里修一座桥。n

但当地政府却毫不作为,也许只有钢索断裂,有人因此丧命,政府才会关注,考虑修建桥梁。

学校老师对此十分无奈,她多次请愿都无人理睬。n

然而,渡过河后离学校还是很远。

孩子们要在公路边搭几公里的顺风车,才能到达镇上的学校。

由于干农活和在上学途中耗费大量精力,昆普村的孩子很难全身心投入学习。

艰苦的日常生活让他们分心,他们的成绩普遍不太理想。

由于住在偏远的农村,班上同学也都不愿意和他做朋友。

因为觉得他们住的太远,没有保持联系的必要。

尽管阿吉特的理想是当一名飞行员,但显然桥更迫切一些。n

他说如果能有一座桥,他甚至愿意放弃飞行员的梦想。

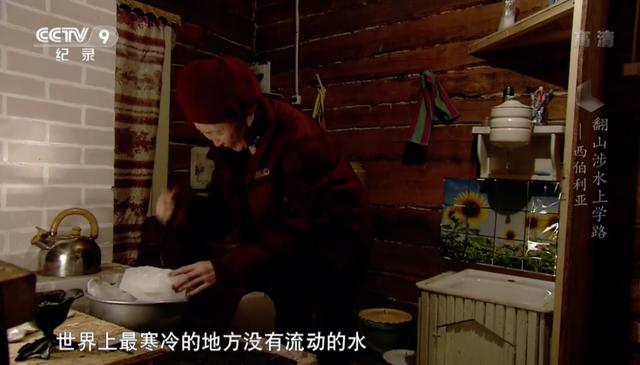

西伯利亚孩子们的上学之路,是世界上最寒冷的上学之路。

位于西伯利亚的奥伊米亚康,是世界上最寒冷的永久定居点。

冬季平均气温零下50℃,最低气温能达到零下70℃。n

只要温度不低于零下55°,学校都会照常上课。

奥伊米亚康几乎没有什么工作机会,想在外地工作就必须要有学历。n

男孩阿耀沙的母亲,用冰块融化的水让他洗漱后,这个8岁男孩就要在零下50度的严寒中步行1公里去上学了。

一起床,阿耀沙就感到了刺骨的寒冷。

由于严寒,水无法流动,所以室内没有洗手间,阿耀沙只能去室外上厕所。

他开门出去的瞬间,室内外温差达到了70摄氏度。

这里的孩子们出门上学必须要穿6-7层衣服,否则很容易冻伤。

一出门,阿耀沙就听到鼻粘膜和睫毛结冰的声音。n

他必须尽快赶到学校,不能在路上耽搁太久。

否则容易被冻伤,甚至冻死。

阿耀沙的理想是当一名建筑师,去建造很多漂亮的房子。n

每当阿耀沙不想在冰天雪地里去上学时,就会想起自己的梦想。

这是他坚持下来的动力。

而阿耀沙的同学萨亚纳的理想,是当一名兽医,因为她喜欢小动物,同样只有上学才能实现她的理想。

萨亚纳的家很偏僻,她必须在严寒中行走很长一段路,再乘坐校车才能抵达学校。

小镇上只有一辆校车接送孩子,58岁的格列戈里也是镇上唯一的校车司机。

如果格列戈里生病,镇上三分之二的孩子都无法上学。

为了孩子们的将来,天还没亮的时候,他就起来发动校车了。n

小镇的路况很差,校车一旦陷进坑里就无法再发动。

所以格列戈里只能沿着大路开,这使得很多孩子还需要走一段寒冷的路来大路乘车。

如果汽车抛锚,格列戈里必须在30分钟内修好,否则低温会让车里的孩子们有危险。

如果校车在路上有事耽误,为了防止被冻伤,孩子们最多只能在路边等上10多分钟就必须返回家。n

仅仅上周,就有人因为汽车在路上抛锚而被冻死在车里。n

甚至还有人因为喝醉酒,在外面睡着了,就这样毫无知觉地被冻死。n

在奥伊米亚康,上学之路可以欣赏美丽的雪景,但极度的低温让人不能长时间呆在室外。

尽管在如此恶劣的环境中,孩子们依然坚持每天去上学。

因为只有努力学习,他们才有可能走出这个世界上最冷的地方,去往外面的世界。

上学时,我们都曾抱怨过学习压力大,课业繁重。

很多人都试过装病请假、逃学翘课,就是不想去上学。n

殊不知,在地球的另一些角落,很多孩子冒着失去生命的危险,只是为了上学。

看完这部纪录片,不禁感慨我们并其实不了解这个世界。n

很多地方的人至今仍生活在极度艰苦的环境中,无论是严寒酷暑还是偏远山区,他们以我们难以想象的方式努力生存着。

唯一不变的是对知识的向往,和对更好生活的追求。

相比之下,观看这部影片的你我是多么幸运。n

无论是上学还是工作,我想我们真的没有理由,不珍惜拥有的这一切。

*本文作者:RAMA

看纪录片的期间,视频弹幕不断出现诸如“尼泊尔、肯尼亚、喜马拉雅、秘鲁、西伯利亚 、埃塞俄比亚、墨西哥、蒙古、尼加拉瓜、巴布亚新几内亚、玻利维亚、越南、菲律宾 的孩子上个学真不容易,真可怜”的感叹,全程对于这样的评论无语。

往浅了说,这是人性中的自大。任何人都不该盲目自信着以“强者”的身份随意同情可怜那些单一视角下看起来是“弱者”的人。 上学不易的孩子在每个视频里都没有抱怨自己的不幸,乐在其中的鱼儿,为什么一些自诩为文明领先者的自大者要好为人师地说些误导性的话:说他们正过得日子是粗野的,不幸的,有待进化的?还有那些标榜优越感,说些类似“看了他们的生活,更觉自己幸福”的混账话的人,是不是不知道这句话的潜台词就是你的幸福观是建立在看到他人不幸的基础之上,真有些担心你到底能不能辨清什么是真善什么是假善……

往深了说,这是对文明设立了优劣标尺、崇尚尊卑。肯尼亚那集,有个孩子就愿意留在自己的故乡,过先民们一直过着的日子,难道这孩子的梦想、未来不值得像其他渴望长大后到更多国家看看的孩子一样等量着被祝福?对“贫困”故土坚守难道就一定比渴望“花花世界”更低级?更没出息?

世道早已不是电气时代优于蒸汽时代,工业文明优于农业文明了,新时代的人接受多种文明并存,不轻易贬低任何一种文明,随意抬高另一种文明。50后,60后,70后竭尽全族之力培养80后、90后、00后,让他们过上比自己时代更文明的生活,这更像是古早时期部族统领为提升个人威信用“吃好、穿好、享受好”的享乐场景给居民们画的大饼了,饼虽好,但人的需求得到充分满足真不该只停留于物欲层面的饱和。

想到李子柒大火,这不正表明,现代文明里成长起来的男男女女也有部分正向往着返璞归真?向往着青山绿水间采菊东篱下、牧马与放羊?还有那些热爱极限运动、各类探险的人,不也有一颗回归自然、拥抱原始的虔诚之心?所以,文明没有优劣,文明可以共存。

建议观看此片者,将其当做人文自然探索片,风光纪录片来看。