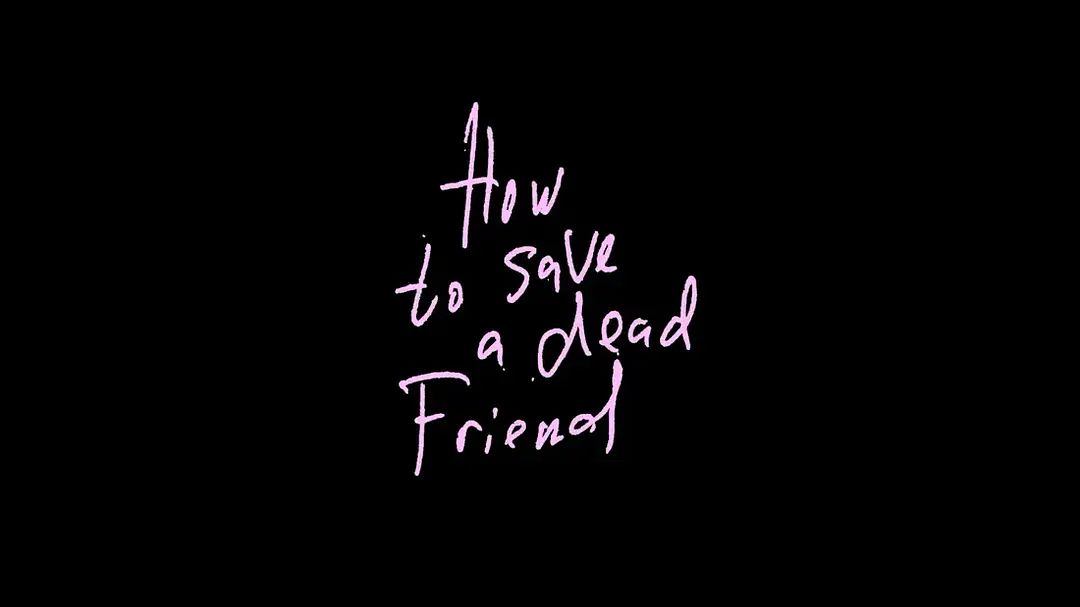

1、玛鲁夏·西罗奇科夫斯卡娅,基里尔·莫列夫 主演的电影《如何拯救一名死去的朋友》来自哪个地区?

爱奇艺网友:电影《如何拯救一名死去的朋友》来自于瑞典,挪威,法国,德国地区。

2、《如何拯救一名死去的朋友》是什么时候上映/什么时候开播的?

本片于2022年在瑞典,挪威,法国,德国上映,《如何拯救一名死去的朋友》上映后赢得众多观众的喜爱,网友总评分高达4304分,《如何拯救一名死去的朋友》具体上映细节以及票房可以去百度百科查一查。

3、电影《如何拯救一名死去的朋友》值得观看吗?

《如何拯救一名死去的朋友》总评分4304。月点击量254次,是值得一看的纪录片。

4、《如何拯救一名死去的朋友》都有哪些演员,什么时候上映的?

答:《如何拯救一名死去的朋友》是上映的纪录片,由影星玛鲁夏·西罗奇科夫斯卡娅,基里尔·莫列夫主演。由导演玛鲁夏·西罗奇科夫斯卡娅携幕后团队制作。

5、《如何拯救一名死去的朋友》讲述的是什么故事?

答:纪录片电影《如何拯救一名死去的朋友》是著名演员玛鲁夏 代表作,《如何拯救一名死去的朋友》免费完整版2022年在瑞典,挪威,法国,德国隆重上映,希望你能喜欢如何拯救一名死去的朋友电影,如何拯救一名死去的朋友剧情:Marusya is 16 and, like many Russian teenagers, is determined to end her life. Then she meets her soulmate in another millennial, Kimi. They spend a decade filming the euphoria and anxiety, the happiness and misery of their youth, muzzled by a violent an autocratic regime in the midst of a “depressed Russia”. This film is a cry from the heart, a tribute to an entire silenced ge..

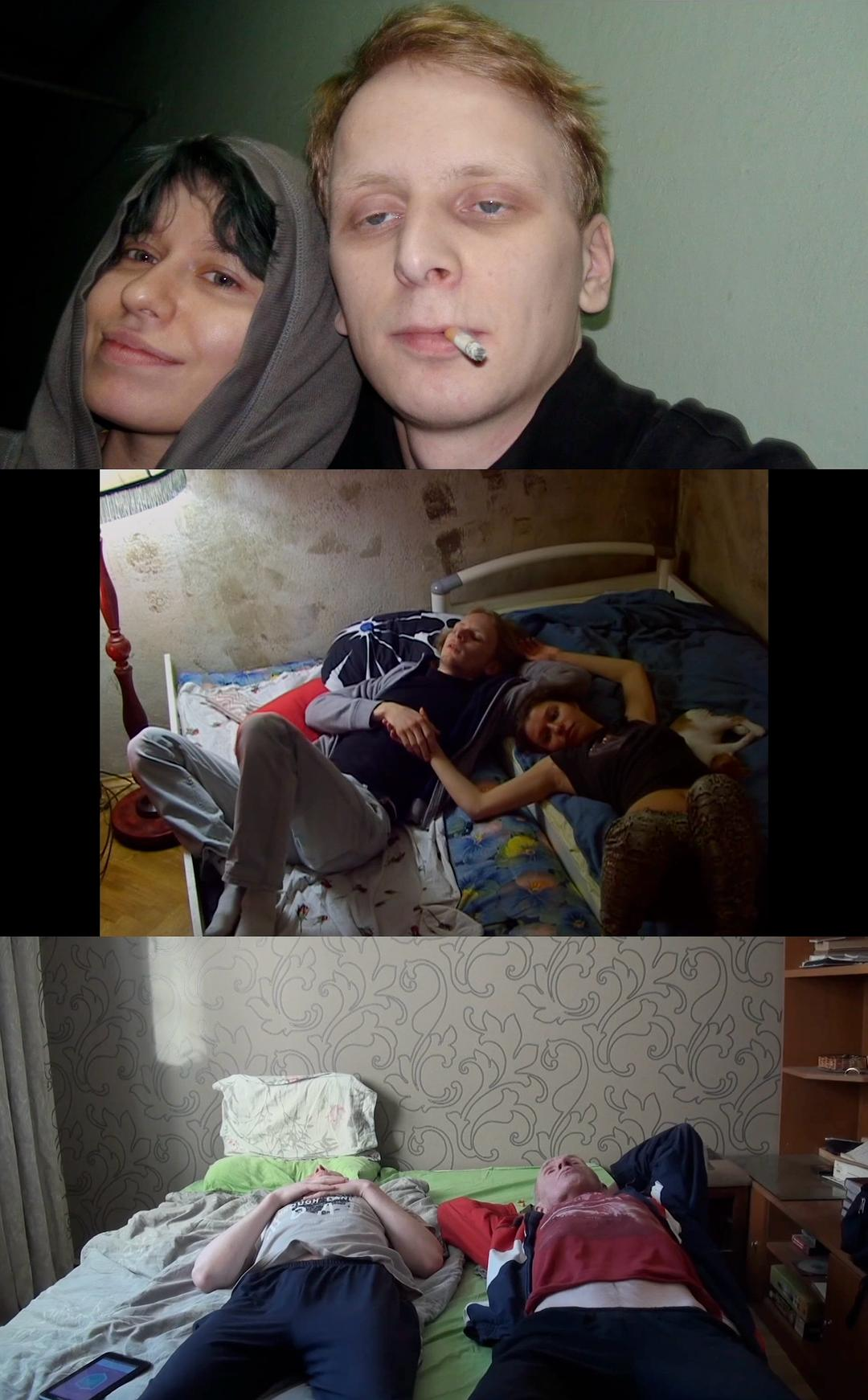

从一场葬礼开始,到这场葬礼结束。导演用了6年时间制作了100分钟的告别信,去告别一个陪伴了自己十年的恋人和朋友。他们从共同的爱好和绝望开始,相遇相爱组建家庭,到不断告别朋友再告别彼此,最终又陪伴着度过了男孩最后的时间。16岁那年的玛鲁夏以为这是她人生的最后一年,但她遇到了Kimi,而Kimi的人生结束在2016年,这部片子是对他最后的告别。

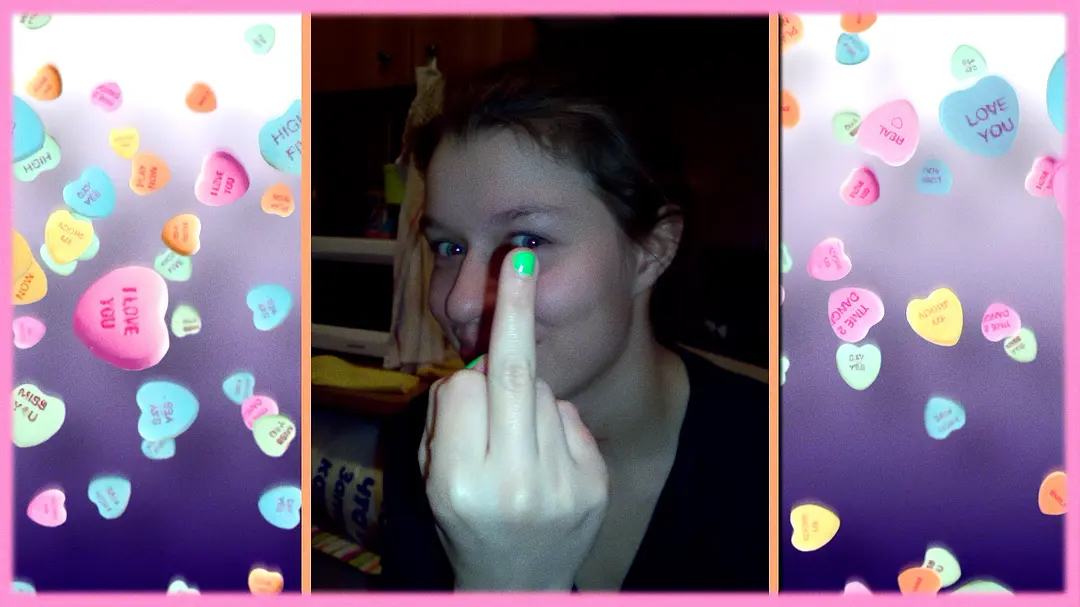

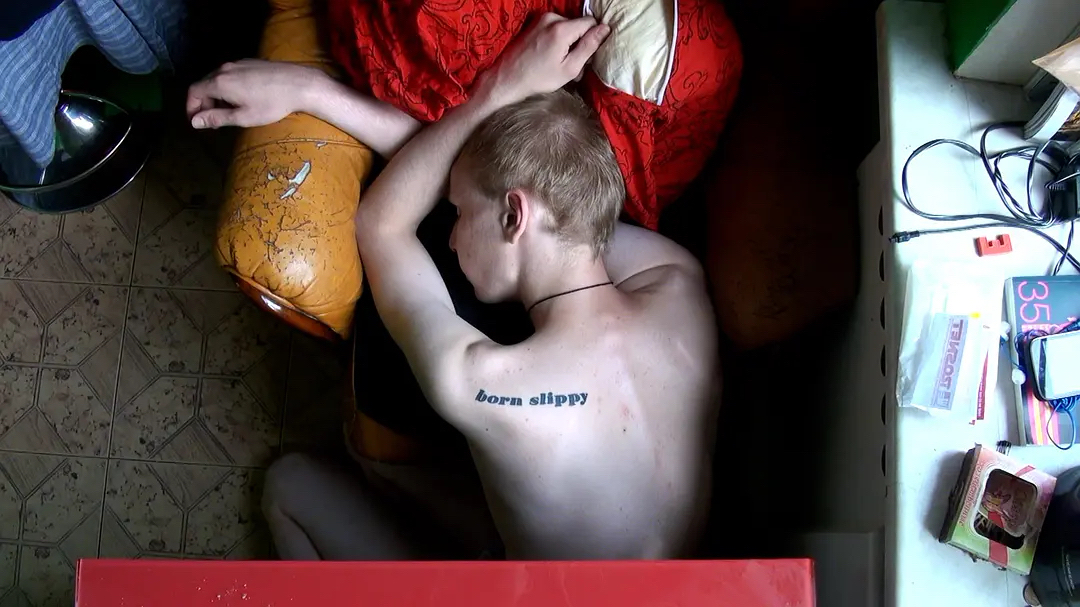

因为是纪录片,剪辑了这些年记录的琐碎,所以画面的粗糙可想而知。素材是散乱的,碎片的,甚至疯狂的,因为在那个绝望的年纪她们正在想尽一切办法自我毁灭,也正因如此他们相遇并在一起。里面诸多的疯狂让我想起《所有的美丽与血泪》中记录的南戈尔丁和她的朋友们。大家需要药物音乐等消遣去拯救绝望的正在堕落的自我,而记录者从记录里找到了一个微弱的出口和可能。拍摄是导演找到的可能,是一切素材产生的理由,但也是他们逐渐分开的某个开始。Kimi没能找到适合他的出口,所以药品和自残逐渐侵蚀着他的生活,他们走散了,和好又换了身份,一次又一次的精神病院的住院经历最终也没能挽回他脆弱的生命。

“尽管发生了这一切,我们还是在一起,坚持着亚历山大大帝授予的无限代理权和自由意志。”在Kimi最后一次回家的时候,独白里出现了故事最开始讨论到的亚历山大大帝,也是从这里开始后面的一切都让人难过和绝望。作为观众我能理解环境带给青春期的他们的创伤和堕落的引领,但这一刻的悲伤来自长大后的他们拥有一些眷恋的情感时却无法在控制自己的人生。很唏嘘但也很无力的感受让他们在“记录”这件事上达成共识,也得以让充满情感的画面在电影里呈现。最后的信件和对话让我默默流泪,也许正是充沛的情感让一切开始也让一切结束。

我其实很心疼kimi的母亲,亲眼见证两个孩子因为自我折磨的堕落和离去却还是像钢铁一般支撑着自己和家庭,我想玛鲁夏也许也从中得到了很多力量吧。告别是艰难的,一封告别信要书写六年,放下也许需要更久吧。

非常年轻的俄罗斯导演Marusya Syroechkovskay拍摄的介于纪录片和剧情片形式之间的私人影像,看到最后我真的眼泪狂流不止,太深情,太真实,又太痛苦了。我就说毛子真的很会拍出一种悲剧独有的壮丽感。影像形式的活力和创造力被发挥到极致,很遗憾映后的交流会没有时间留下来(因为要赶下一场)。最后在走出影厅的时候,导演正好站在门旁边,我只能默默的鼓掌。她的作品,她的经历,她的爱意和勇敢,值得更多的掌声。

故事梗概:

16岁的Marusya决心结束自己的生命,就像她周围迷茫的被认为是威胁的许多青少年一样。在一个一心只想实现民族主义梦想的寡头政府领导的 "萧条的俄罗斯"下,千禧一代的自杀事件比比皆是。然后她遇到了她的灵魂伴侣,一个名叫基米(Kimi)的男孩。他们变得形影不离,并拍摄了他们青春的兴奋和焦虑、幸福和痛苦。只是在2000年代这个伟大的 "坏旅程 "中,他们的青春慢慢被毒品和寒潮所吞噬。他们曾结为夫妻,却逐渐疏远了。基米向毒品投降,玛鲁西娅开始学习并活跃在街头的游行活动之中。无条件的爱最终将使这他们重聚,并引导他们完成拍摄彼此生命中最后的戏剧性一幕。正如歌中所说:"爱会再次将我们撕裂"。Marusya Syroechkovskaya用血肉和真情雕琢了这样一部具有惊人力量的影片。这是她给Kimi的最后一封情书,是她在被生活所吞噬之后,发自内心的呐喊,是对整整一代人沦为沉默的致敬和哀鸣。

-青年私影像和政治事件的联系 与《Jet Lag》(郑陆心源)的对比.

新一代青年导演,将个人多元且独特的经历和感知通过不同的电影语言表达出来,其特点和形式的别出心裁都是每一颗玲珑的心的化身。对比郑陆心源和Marusya的影像,都有极多形式上的拼接。前者更稳定一些,是固定镜头和黑白负片生出的异样与另类,怀着真诚,透着压抑。郑陆心源的分散更像是注意力的涣散,精神的游离,像涌动的波浪、泥浆或稻穗。而Marusya的碎片,则是被她亲手砸碎的,致幻又乖张。丰富的彩色从第一个镜头就即刻包围孤立无援的观看者。Marusya用影像邀请观众一同与疯狂共舞。直到最后,尽兴的宣泄过后才发现,她无尽的能量全都来源于长在她身上的痛苦黑洞。

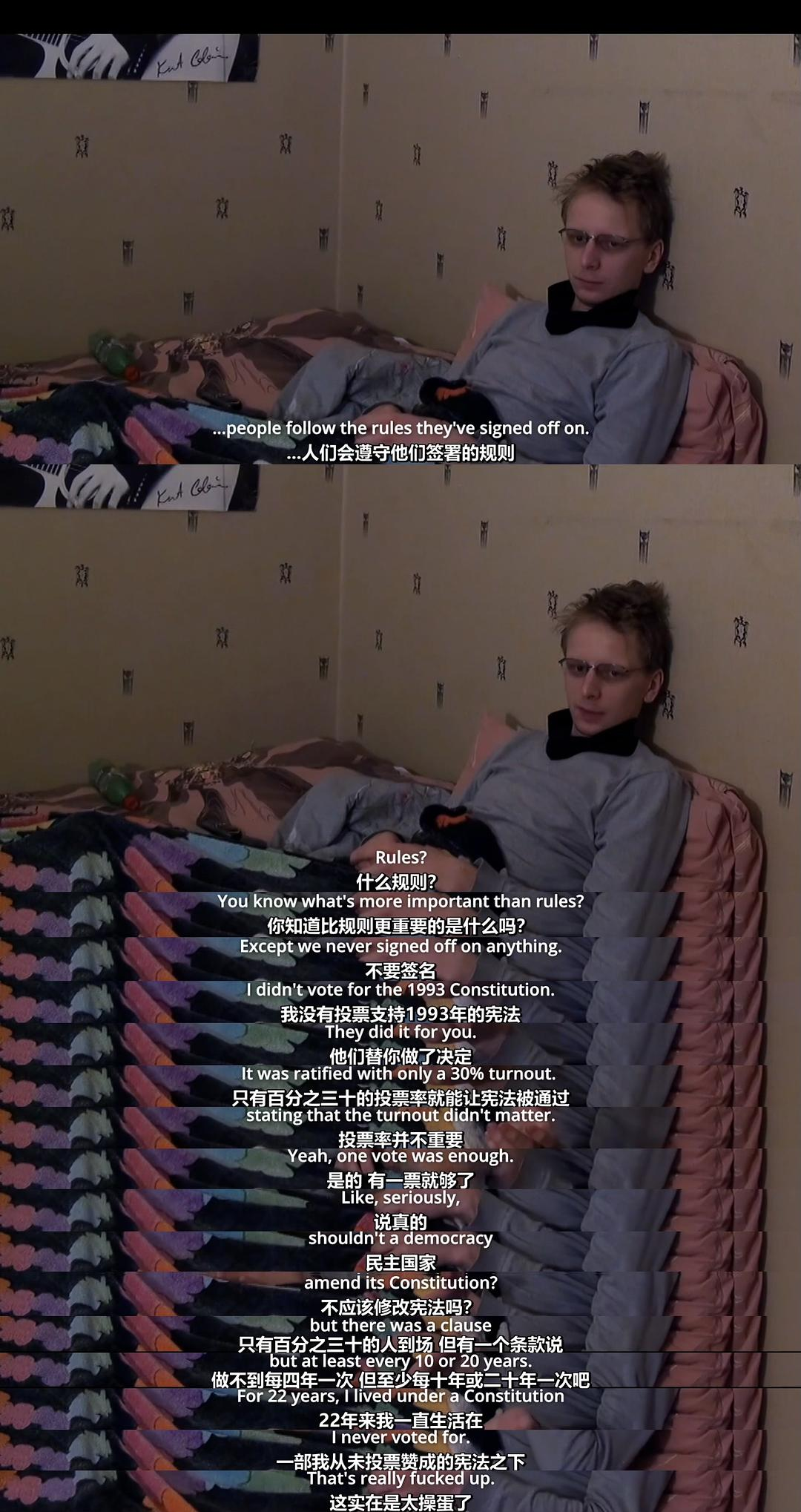

疼痛这个相连两位导演的人物和电影作品的关键词,来源家庭或由于疾病,折磨精神或折磨身体。但六私心觉得Marusya的这部作品中包含的情感,爱意要更强烈一些,可能因为东亚民族本就是在性压抑和原生家庭的压抑中不断被打压,于是欧洲人的疯狂更常见一些,被允许存在的空间更大一些。或者说更无人在意,也不在意他人一些。她们Speak to the camera(对着镜头说话),Wasting Time and be afraid of waking up (虚度光阴,害怕醒来)。同时影片又因为穿插Marusya参与游行的手持纪实画面,让该片没有沦为【青春残酷物语】的无病呻吟。实际上也不可能沦为,无论是Kimi在日常生活中对政权和宪法的讨论,还是Marusya走在路上不断碰到的游行队伍。这些思考、欢呼、游行、破坏甚至自我破坏都是真实的,真实地存在于Marusya和Kimi的生活中。正如导演给出的答案:[政治大场面对平凡人生活碎片意味着什么?] —— [ça fait partie (de ma vie), donc il faut le rendre visible.](因为它们是我生命的一部分,所以必须被看到。)

这从另一个角度涉及对拍摄、影像存在的意义或本质的讨论。拍电影到底是为了什么?为了讲一个绝妙的故事?为了收集并列一些设计绝妙的画面?为了纪录某些重要的历史事件?为了记录生活以供缅怀或供奉起来成为活过的证据?我无意在此处讨论机械影像的主观及客观性,只是为了赞美这部影片中包含的前所未有的一个闪光点。这整部电影非常像一个“人”,Ta喜怒无常,经历跌宕起伏,有岁月的跨度,有理性的成长,又脆弱的不堪一击。但这个人不是Marusya也不是Kimi,而是他们的爱,是他们的这段关系。所以当映后和朋友交流的过程中,我们达成一致的想法便是:如果最后Kimi的生命没有走到尽头,这部电影便不会产生。只有这段关系中一方的生命被死亡没收,影片才能拥有一个收尾点。有结束才有开始,而影片的第一幕和最后一幕竟是同一场戏,我们旁观同一个葬礼,同一面墙壁,就好像旁观一个婴儿咕咕坠地的瞬间,又目送了Ta的离去。Kimi和这部影片拯救Marusya摇摇欲坠的灵魂,以他们的终结为代价。也许从影片最后整齐规整的窗户和对称超现实的楼房熔浆中诞生的那一份壮丽和感动便是因此而来。

原来how to save不是如何「拯救」而是如何「保留」和「收藏」。主人公之间的关系也远远不止「朋友」,但最后却以「朋友」暧昧地定性,奠定了一种叙事情感和基调。一开始就揭示了猝亡的结局,而再倒带回放「他」的人生,「我」也不再只是一个叙述者和死亡的见证者。「他」不再只是一个死亡符号,在种种人与人的生动鲜活的联系中,我们定睛观察他的生活和思想,但却一刻也无法忘记他「死去」的事实。这种感觉像《泰坦尼克号》中沉船的镜头,乐手们在演奏时,字幕却出现了他们的姓名职业和生卒年一样,如此明确地提醒我们——「亡者」并非只是「亡者」和数字。在明确而必然的死亡事件中,我们似乎理所当然地把「如何死」看得比「如何生」重要,忘记在乎他们微观的人生曾经如何生动。在这样两个极端的双重提醒下,无力和悲伤的感情就无法抑制了。

说到「毒品」,这并不是影片的核心也不是问题的根源,但它确实也是一味走向虚无的毒草,无论它怎样使你勇攀高峰,总会有需要休息与坠落的时候(甚至在「登峰」之前,所谓「坠落」也曾只是平地)。这种状态让我想起另一部纪录片《Amy》,有一个镜头我始终无法忘记——在Amy艰难戒毒,而后获得音乐大奖,所有人都在为她激动庆祝时,她却一个人落寞地坐在舞台上,说「朱儿,这一刻没有毒品真的太无趣了。」

说到「抑郁」,除了个体内部的功能机制外,外部条件如纬度/日照条件(非常重要如高纬地区盛行的冬季抑郁)、人口密集程度、社会发展程度、宗教与习俗也很重要。有时在想主角如果生活在赤道地区(社会政治背景也不同),还会时常感到孤独、空虚与被抛弃和背叛吗?越长大越觉得大部分人不适合也无法在一个一成不变的生存环境和生活模式中精神稳定而健康地生活太久。而社会关系方面,高纬度典型的一些代表国家,个体往往更偏向独立或孤立,注重隐私与边界(社会文化在进步的过程中也必然如此)。包括现代青年对人际交流的看法,也越来越趋向消极——「浪费时间」「常常感到被冒犯」「发疯文学」「批判人情世故」「厌烦亲戚往来」等等,而所谓「独立」(更偏向「孤立」)也越来越被当作「进步思想」推崇。斩断一切「非必要」人际联系确实干脆省力不烦心,但个体很难在越发封闭的环境健康而稳定地生存。只要一个人独处的时间足够长久,问题终会显现。而自洽是一个漫长而痛苦的过程,它的结局所带来的状态好处并非一定多于坏处。在经过漫长的煎熬和思考后,我怀疑是否,我们的生活确实需要一些「吵吵闹闹」,需要一些依赖与被依赖,需要一些粘稠和理不清,让我们兴奋、让我们幸福、让我们愤怒;让我们反馈、让我们得到反馈、让我们感到「真实」,让我们不再只是孤身一人终日思考是否应该和如何继续「存在」下去。

对于影片来说,素材的跨度长达十余年。我很羡慕记录者能有「记录」的激情与毅力,并总是有表达欲和分享欲,以及敏锐捕捉「值得记录」哪怕是最普通的对话与行为的瞬间,保留珍贵的「转瞬即逝」,她身上的品质我竟全都匮乏。她有着创作的意识,与创作的灵感,不知道是不是一种天赋,她有一种很吸引人的镜头感,或许也能带给相关创作者们启发。

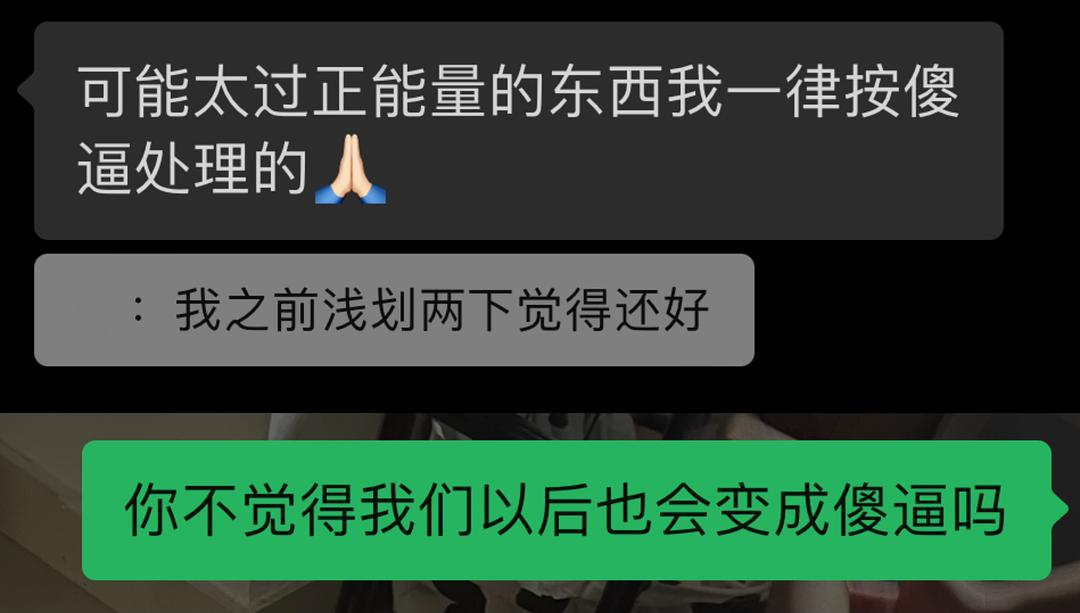

最后一段话让我想起之前和果子的一段对话:

总之,在某些时刻某些方面,我们总要学会认命。

本文发表于“独放”公众号

作者:Jonathan Romney

译者:Pincent

对于目前想了解俄罗斯叛逆青年的状况的人来说,Marusya Syroechkovskaya的《如何拯救一名死去的朋友》(How To Save A Dead Friend)是一部引人入胜的作品——尽管它所呈现的样貌多少有些荒凉。这本纪录片形式的回忆录同时也是一封情书,令人感动又令人痛心,尽管如此也充满了希望,最重要的是,它惊人的坦率。

这部电影是编剧兼导演致长达16年来的伴侣Kimi Morev的告别辞,同时也是一幅肖像,主要由导演自己与Morev拍摄的视频片段组成,偶尔也有档案片段和导演的画外音。电影呈现了这样一个残酷、忧郁的全景,即在普京统治下的俄罗斯,年轻和叛逆可能意味着什么,并证明了爱有挽救生命的力量——不过只是在一定程度上。这部非常私人的作品在瑞士尼翁真实电影节的国际长片竞赛单元中展映,将吸引各电影节展(尤其是那些关注青少年和反主流文化的影展)的关注,尽管当前人们对展出俄罗斯电影人的作品普遍持保留态度,但这部电影仍值得曝光。

这部电影以剪贴簿的形式记录了导演与Kimi(Kirill的昵称)的关系,她与Kimi共度了一段在莫斯科音乐圈里的狂野时光,但也包括这对情侣面对被导演Syroechkovskaya称作俄罗斯21世纪的“不良药性反应”的艰难时刻。在影片的开头,我们可以看到她来到了Morev的葬礼上,他于2016年11月去世,这对情侣对他们的祖国的看法从一开始就很明确:“每个人都知道俄罗斯是抑郁人士的国度。”我们逐渐了解到,在经历了快乐的童年后,导演Marusya在十几岁的时候就陷入了一些困境,曾经住过一段时间精神病院,有自残的历史,并且一心想自杀。她很自然地与同为叛逆者的Kimi结下了深厚的情谊,聪明、幽默的Kimi是Nirvana和Joy Division的乐迷,片中的朋克浪漫主义最鲜明的印记就是她对他们初吻的记忆,当时她所在的独立乐队正在演出,Kimi流的鼻血让舞台上的Marusya看起来就像是《魔女嘉莉》(Carrie)中的镜头。

在片中早些时候,电影中唯一一个可爱的时刻,Syroechkovskaya为我们展示了一个具有讽刺意味的“回顾幻灯片”来回顾这对形影不离的情侣的浪漫爱情,但她后来在电影里警告说,“如果你是一个喜欢快乐结局的人,你这时可能应该停止观看这部电影”。抑郁是这对情侣社交圈内的常态,在电影中的某个时刻,她甚至列出了一份死于自杀或吸毒过量的朋友名单。Kimi最终海洛因成瘾,就像他的哥哥Andryusha一样——这些年来他的身体和精神状态都在恶化。然而,Marusya通过艺术——音乐、拍电影和摄影来驱散她的不满情绪。她似乎也参与了政治抗议:虽然没有明说参与抗议的具体议题,但她在片中放入了反对拘留政治犯的示威以及纪念被谋杀的记者Anna Politkovskaya(乌克兰裔俄罗斯记者,以反对第二次车臣战争和俄罗斯总统普京而闻名,于2006年10月7日在莫斯科被枪杀,死后曾被联合国教科文组织授予年度吉列尔莫·卡诺世界新闻自由奖)的视频素材。而Kimi自己相应的抗争则是通过毒品,导致他多次进了戒毒所。这对情侣后来分开了,但显然在Kimi去世前他们都一直保持着深厚且温柔的连系。

导演Syroechkovskaya部分通过俄罗斯官方电视台的一系列新年电视广播来记录时间的流逝,当然,弗拉基米尔·普京本人就是在1999年的新年前夕上台的,我们看到多年以来他向他的国家讲述着仁慈和同情的价值观,而从最近几周的时间里再来看,未免显得更加讽刺了。

让这部电影免于绝对黯淡的一点在于影片描绘这对年轻情侣之间持久的温柔和信任的纽带的方式,即使他们的生活正在经历着可怕的错误。片中有些时候表现出的坦率是非同寻常的,尤其是在Kimi第五次住进精神病院时在镜头前崩溃的那一幕。至于这对情侣与独立音乐的关系,显然青年反叛的法则在俄罗斯所涉及的东西必然比在西方更意味深长——无论是说到科特·柯本(Kurt Cobain,涅槃乐队[Nirvana]的主唱)的真挚情感,还是提到最初的车库摇滚(grunge)运动。与此同时,人们也看到Syroechkovskaya在不同方向上对自我表达的探索,影片中还有一个有点令人不安的身体悬吊场面,观众会看到她背上的钩子。

这部电影在视觉上通常是经典的视频日记风格,较为粗粝,但也有令人惊叹的美丽时刻,尤其是当Syroechkovskaya在平板电脑上对Kimi的图像进行数字处理的场景,她拍摄的一些他俩的生活照具有南·戈丁(Nan Goldin,美国摄影师)和拉里·克拉克(Larry Clark,美国电影导演、摄影师,以其颇具争议的青少年电影《半熟少年》[Kids]和摄影作品《塔尔萨》[Tulsa]而闻名)等著名反主流文化记录者不加修饰、朴实直率的特点。而在更精致的脉络中,结尾处对(估计是)莫斯科公寓楼流畅的航拍呈现出一种催眠的、神奇的质感,镜面效果使它们看起来像神奇地悬浮在天空中一样。一首对Joy Division的Love Will Tear Us Apart的情绪化电子翻唱——实际上是这对情侣的个人颂歌——让电影显得非常凄美,然而有着令人振奋的反叛性,就像影片中那些被绝望浸染的绝大部分一样。

原文:https://www.howtosaveadeadfriend.com/press/vd-lb3pc

如果你反对接受俄罗斯的emo的文化亚种 那么这部记录片不值得你看 换句话讲给我的观影体验类似 还没铲除犯罪事件的迷茫期港片n狂欢可以没有理由 但情绪一定有 有人对派对好奇 有人厌倦应对板正的答复 有人想到风口浪尖找“真实感” 从邻居的颜色革命到分裂主义兴起 千禧年前的俄罗斯青年一代对世界动荡内心是不安的 时局变化影响他们的判断 这些也是影片的环境 也解释了他们失去亲属后错误的应对方式 即用更激烈的反差体验来填补空洞的情绪 n帕鲁玛说“要是现在16岁的青春都这般难过 以后更是望不到头了” 也是在那时帕鲁玛认识了基米 他们模仿的欧美亲少年 用烟草验证自我毁灭的概率 尝试形形色色的感官刺激 拍摄复古的流行伤痛文学纪录片 至少这段时间基米有认真陪伴她 n“当你成为长子时会明白头次做父母的的第一次煎饼都很糟糕” 他们早熟期待能找出比原生家庭更好的相处模式 但他们也期待过上发达国家青年的日子 他们尝试模仿西方式的青春 可他们没习得到好的一面 创伤 丧亲丧友的事接踵而至 基米的毒瘾发作 不得不辗转戒毒所 两人处境相比纽约流浪汉的好处是 至少有房子 至少不容易饿死n时间异化了青年 让一部分人消磨自身的价值 又让一部分人驯化了自我 前段时间有个视频制作者 通过拍摄中俄衔接的城市表达对南边的向往 其实内陆也有这样的向往 你周围的朋友看见北上广深的经济发展 会对自身价值陷入思考 沿海地区的同龄人会比我们过的“有多好” 我们是不是浪费了同样的时间 我们有生之年能不能追上他们所享受的 至少这部片子引起我的感触 但没有解答我的困惑