1、维克多·斯约斯特洛姆,希尔达·博里斯特伦,托雷·斯文贝里,阿斯特里德·霍尔姆,康科迪娅·塞兰德,托尔·魏登,埃纳尔·阿克塞尔松,奥洛夫·奥斯,尼尔斯·阿雷恩,尼尔斯·埃尔夫斯,希尔杜·利特曼,约翰·埃克曼 主演的电影《幽灵马车》来自哪个地区?

爱奇艺网友:电影《幽灵马车》来自于其它地区。

2、《幽灵马车》是什么时候上映/什么时候开播的?

本片于1921年在其它上映,《幽灵马车》上映后赢得众多观众的喜爱,网友总评分高达1848分,《幽灵马车》具体上映细节以及票房可以去百度百科查一查。

3、电影《幽灵马车》值得观看吗?

《幽灵马车》总评分1848。月点击量3次,是值得一看的恐怖片。

4、《幽灵马车》都有哪些演员,什么时候上映的?

答:《幽灵马车》是1921-01-01上映的恐怖片,由影星维克多·斯约斯特洛姆,希尔达·博里斯特伦,托雷·斯文贝里,阿斯特里德·霍尔姆,康科迪娅·塞兰德,托尔·魏登,埃纳尔·阿克塞尔松,奥洛夫·奥斯,尼尔斯·阿雷恩,尼尔斯·埃尔夫斯,希尔杜·利特曼,约翰·埃克曼主演。由导演维克多·斯约斯特洛姆携幕后团队制作。

5、《幽灵马车》讲述的是什么故事?

答:恐怖片电影《幽灵马车》是著名演员维克多 代表作,《幽灵马车》免费完整版1921年在其它隆重上映,希望你能喜欢幽灵马车电影,幽灵马车剧情:故事发生在新年来临之夜,传说每年的这个夜晚,死神就会来到人间挑选一个罪孽深重的人来驾驶他的马车这次被选到的是个抛妻弃子又嗜酒如命的流浪汉,在流浪汉由于自己的作风问题而即将被夺走生命时,一个孱弱的修女用基督之爱拯救了他

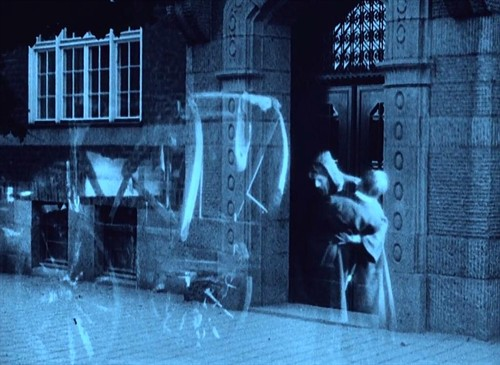

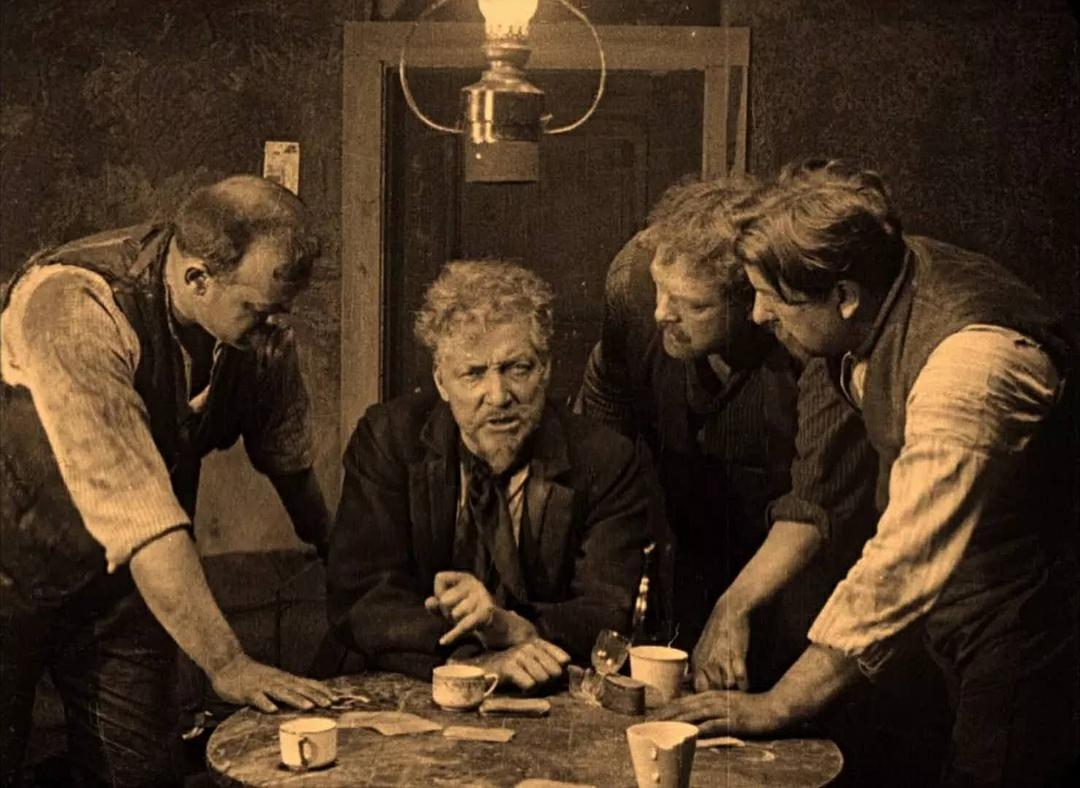

专业技术类影迷应该会为本片的摄影技术而发狂,大量的闪回、迭印技巧等等令人不明觉厉的技术让这部影片在如此久远的年代便散发出超现实的光辉,驾驶着鬼车的死神使者穿墙踏海去搜寻着死者的灵魂,阴郁的蓝色让这一系列慢动作的诡秘更增一分。这部瑞典的作品以宗教意味的故事向世界传播了爱和奉献的伟大,它带着上个世纪独特的认真的说教意味,将一个类似于《圣诞欢歌》的鬼故事讲的感人至深,即便在现今口味被养叼了的影迷眼中,它也绝对不会过时。顺便提一下,本片的导演是《野草莓》的男主角。

分幕式的默片在听觉上从来不会逊色,在修女即将死去还要坚持为罪恶深重的酒鬼祈福时,背景音乐相当大气绵柔,带着教堂音乐的宏伟敲打着观者的心。将近两个小时的影片用倒叙和插叙将这个曲折离奇的故事娓娓道来,最终酒鬼重生,和家人幸福的生活了下去。

这里就有个疑问,修女一直劝说酒鬼改邪归正甚至不惜与死神讨价还价,这样的奉献固然伟大的感动的人内牛满面,但镇子里受苦的人如此多,最主要的便是酒鬼的妻子以及两个小孩,受的苦已经够多还要被劝说回到经常家暴的酒鬼身边,这样的爱是否有失公平?因为酒鬼的到来而使整个镇子染上了肺痨,而坏人只要放下屠刀便可立地成佛,好人在受苦却还要被劝说“亲、要给好评哦”,上帝的博爱就是这样无私的么。

酒鬼劈门和妻子给孩子穿衣在两个房间交互呈现,不知《闪灵》有没有借鉴此处,真的很揪心,但最闹心的是妻子明知道丈夫在拿斧子劈门,已经迫在眉睫了,还要给孩子裙子的每一颗扣子都扣对才能逃跑,这是强迫症吗

全片唯一一处粉红色的配色,是酒鬼在被人引诱成为酒鬼前的幸福生活

#Thecinemamuseum#LivePianobyStevenHorne #21884 电影剧情太感人了,除了一个美好结尾不太让人满意,其他的可以说相当完美。电影改编自瑞典的一部小说,其中主要的内核是救赎与自省,结构还是以奥德赛之旅的公路片。一部二几年的作品的叙事形式放到现在依然是相当炸裂的存在,以开场做结尾,中途夹杂了心灵之旅。

视觉上,数字修复的效果还不错,尤其是大量双爆场景的呈现出的游魂状态太棒了。剪辑效果和构图也都非常棒,只有少有的几场跃轴有些不适,冷暖色的呈现也非常符合情节,最吸引我的是遮罩的使用,尤其是很多时候聚焦于角色的表情类似于变焦的强调效果,感觉很大程度完成了对角色的塑造,为结尾做了一个不错的铺垫。

听觉上,Steven Horne的现场配乐我实在太喜欢了,其实看这部电影很大一部分原因也是因为是他的配乐。他最常用的一种技法应该是两件乐器的同时演奏,感觉这种叠加混音呈现出的效果太棒了,尤其是他很明显的研究了剧情和情绪,所以配乐很多时候都很能帮助表达。整部电影中他使用的最多的肯定还是钢琴,尤其是很多时候的抒情呈现就是完整的演奏,琴音结合着修女那部分的剧情实在是太催泪了。影片中还有很多时候是结合钢琴与其他乐器呈现出别样的效果,例如类似迷你木琴和钢琴的结合,这部分主要是呈现修女病重时的状态,木琴清脆单纯的高音如同修女的内心呈现,而钢琴低沉的音调则是她身体的状态。还有手风琴结合钢琴的共同演奏,这里我感觉有三种状态的呈现,高音的手风琴基本呈现暴怒的情绪状态而钢琴作为底音,不拉只按则是偏向欢快,最后是模拟喘气的空拉的音效呈现。最后则是长笛结合钢琴,这里基本是用于呈现幽灵状态,基本每次都是灵魂对谈的时候使用,其实是完全没有恐怖的氛围呈现,更多的是偏向悠扬的旋律来体现那种奇幻感。影片中不光用乐器呈现了完美的配乐,也完成了很多音效的表达,包括利用拨扫钢琴的琴弦造成或尖锐或强力的音效来呼应剧情,如马车车轮停止时尖锐的声音,撕扯衣服时的声音等,而另一个类似于铃声的打击乐也是完整的模仿了钟表整点报时的声音,甚至还能感觉到那种远景减弱的感觉!

致敬该影片的电影实在太多了,最明显的肯定是博格曼的电影作品,《第七封印》中的死神,甚至《野草莓》中的钟表与虚幻的呈现(更不用说《野草莓》的男主就是这部电影的导演和男主了)和《闪灵》中的斧头劈门,还有一些比较有趣的感觉,类似于两个小孩背对门那一幕让我想起了《盗梦空间》,修女的状态想起了《呼喊与细语》,双灵魂的旅行想起了《此房是我造》,故事想起了《生活多美好》。

其实看到这部电影放映的时候票已经在官网上无法购买了,显示的是少量存票,可以提前到现场购票或者发邮件,影院的地点还是有些偏,之前去看《贼博士》完了后也属于抹黑回家的状态,象堡也是号称伦敦小哥谭,而且本来我就怕麻烦所以打算放弃了,但当我就注意到了现场配乐的钢琴家是Steven Horne时我毫不犹豫的发了一封邮件冲了(虽然人家没回,我还是提早去现场买了票),我看过现场配乐的电影大概有15部左右,但是给我印象最深的就是Steven Horne,能感觉到他很明显的做了很多功课,对于如何呈现某个时刻,某种情绪都有很独特的理解及呈现、看过《诱惑》《群众》《少奶奶的扇子》都是他配乐的,而且我都超级喜欢!还有另一位默片配乐师John Sweeney,看过《浮草物语》和上下两部的《玩家马布斯博士》印象也是极为深刻,今天特别巧合的是在《幽灵马车》放映前还放映了一部梅里爱的《仙女国》正好是John Sweeney现场配乐(介绍里也没写),效果也非常好!我属于一天看了两部我最喜欢的两位配乐师配乐的电影。

稍微不喜欢的可能是结尾的呈现和犹豫一人演奏切换乐器时中间造成音效戛然而止的感觉,不过完全可以理解。

这部电影在1921年1月1日上映,由瑞典导演维克多·斯约斯特洛姆导演,片中故事也发生在新年之夜,传说每年的最后一个夜晚,新年钟声敲响之时死去的人会成为死神的仆人——为死神驾驶"幽灵马车"并且收获死人灵魂的车夫。一个罪孽深重的流浪汉在此刻即将被夺走生命之时,一个病重虚弱的修女用基督之爱拯救了他......本片具有一些宗教色彩和超现实主义色彩,并且对后世电影大师有一定的启发。n●剧作模式n 对于这部1921年的电影作品,它的剧本故事的成熟和戏剧性是令人惊叹的。在影片开头,濒死的修女口中一直叫着"大卫"的名字,执意要在弥留之际见他一面,这时便设置了一个悬念——大卫是谁,后来出现了几个流浪汉喝酒的镜头,这是还未介绍流浪汉的身份,当一个流浪汉讲完"幽灵马车"的传说后,才由来叫流浪汉去见修女的警察点明了这个流浪汉的身份,他就是大卫。在这个流浪汉"死"后,死神的车夫来叫流浪汉来做他的接班人——下一任幽灵马车车夫,这时用了多处插叙来讲述了流浪汉和修女所有的故事。宏观整部电影,叙事模式是古典模式,中间运用了插叙手法来解构前因后果,开头发展高潮结局,故事内容一波三折,完整又条理清晰。n 主人公的人生路线和心路历程可窥见现代好莱坞一些电影中的堕落主人公寻找心灵出路的过程,现称"3R"路线,Rebellion(反叛),Ruin(毁灭),Redemption(救赎)。流浪汉最初因酗酒入狱,又因为弟弟醉酒过失杀人而为弟弟坐牢,后来妻子带孩子离开他,他便开始反叛,在教堂做礼拜布道时大声嘲笑,渎神蔑视上帝,对帮助他的修女恶语相向,酗酒赌博无恶不作。后被酒友失手打死(毁灭),在经历了与死神的车夫的对话和修女为自己争取生命之后幡然悔悟,实现了救赎。

n●画面与配乐n 本片在一定程度上具有超现实主义色彩。超现实主义电影强调梦境的重要意义,在流浪汉与死神车夫的一系列对话和活动之后,流浪汉从墓碑上醒来,一切恍然如梦却又无比真实,这种经历让流浪汉实现了自我救赎。电影《野草莓》中,主人公也在梦境之中感受到了关于死亡的恐惧,启发了自己关于过往人生的思考。超现实主义电影在上世纪20年代的法国兴起,本片可以说是欧洲超现实主义电影的先驱之一。在画面上,多处使用叠印效果来表现车夫驾驶幽灵马车的来临,片中某个自杀男人的灵魂收割和海上马车出现然后海底摄魂的特效令人惊叹。

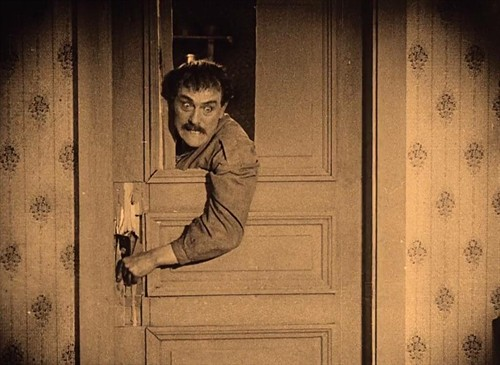

在车夫出现在自杀男人办公室门口的构图与1922年的德国奇幻电影《诺斯费拉图》的构图存在相似之处——人物在房门的中轴线部分出现,仿佛置身于棺材之中,这种构图现称"棺材式构图",后来的好莱坞同题材电影《木乃伊》(1932)也能发现这种专为鬼魅服务的构图方式,为画面增添了些许诡异色彩。

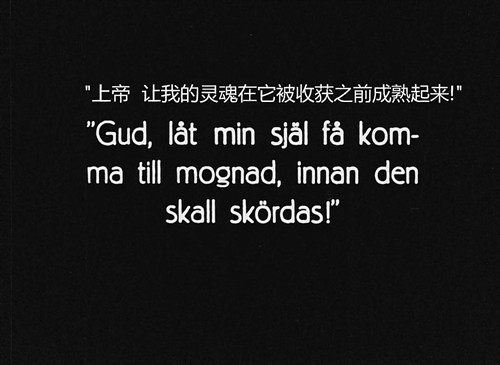

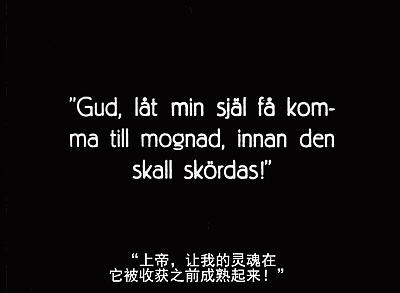

配乐对于默片来说是很重要的一部分,本片的配乐以小提琴为主,其他乐器为辅,随剧情的一波三折而无缝转换。与我最喜爱的导演之一,埃里克冯施特劳亨在1922年上映的电影《情场现形记》相比,后者的纯钢琴配乐的戏剧张力就不如前者。近一百年前的电影的声画手法和剧作模式就如此成熟,令人敬佩,也值得当代电影人反省自身。n●宗教和人生n "上帝,让我的灵魂在它被收割之前成熟起来"——本不信仰上帝的流浪汉在即将被车夫带走之际发出了对上帝的恳求。

在历史背景下,瑞典是一个以基督教为主要宗教信仰的国家,至今90%的孩子都会受洗,宗教也一直都是一些电影大师们在电影中深切探讨的话题。瑞典大师导演英格玛伯格曼的作品《第七封印》、《野草莓》、《处女泉》等都发出了对上帝的追问和对人生哲学的探讨。可以说,伯格曼在一定程度上,收到了斯约斯特洛姆的启发。《第七封印》中骑士与死神的博弈和骑士对死亡的恐惧,与流浪汉的怕死和与车夫的讨价还价异曲同工;马戏团一家人的纯洁虔诚与本片的修女的善良纯洁无私形成对照。《幽灵马车》中流浪汉角色对妻子孩子的冷漠无情,或许也是使伯格曼产生共鸣的原因之一,伯格曼从小缺失父爱,《野草莓》中就刻画了一个冷漠自私的父亲形象,并请了78岁的斯约斯特洛姆出演这个角色,有人说"没有《幽灵马车》就没有《野草莓》",这个说法虽然有点绝对,但也不是不无道理。

另外,致敬本片的电影还有美国电影大师斯坦利库布里克的《闪灵》,斧头劈门欲杀妻儿的桥段,相信是很多人心目中的经典。

n 我一直相信一句话,"先锋总会被超越,但经典永远不会过时"。艺术就是如此,在当代五花八门的媒体和丰富多彩的影视世界里,人心浮躁,世风炎热,有空不如好好看一部默片,也能感觉到此处无声胜有声的乐趣。

电影的故事第9篇

2018年5月4日n

幽灵马车

Intolerance(1921)

维克多·斯约斯特洛姆

电影的故事第二节一上来,连看了100多年前的两部大片《卡比利亚》和《党同伐异》,无论从置景还是摄影机的运动,都是当时的电影的标杆之作。他们在电影外观上已经具备现代的种种,视觉上给人震撼,却难以收获更深的心理认同。

或许是因为它们缺乏一些更生动的人物刻画,更细腻的故事叙述,锤进你的内心。n

电影自诞生以来,到萨杜尔称格里菲斯的出现,是“好莱坞统治世界的开始”,但电影里却仍缺乏动人心弦的故事。电影的先驱们仍将更多的重心放在技术的推进,叙事手法的创新上,相对忽视了电影文本的深耕细作。

《幽灵马车》是我在这短暂的一节(只选了4部影片),到目前为止最喜欢的一部电影。如果说之前的两部大作将电影的技术层面和和可视化外观提到一个新高度,《幽灵马车》则将电影对人物心理的刻画推上了最高的山头。它讲述了一个如此悲伤与喜悦的细腻的故事,它让人流泪也让人欢笑。

它是瑞典电影在20世纪20年代初最具代表性的作品,同时它也将“瑞典(古典)学派”推到了彼时世界电影的最前排。

前面我们提到过布莱顿学派,电影史上极少有以地名来命名的团体学派,用国别命名的倒不少。像我们熟悉的苏联学派,意大利新现实主义、法国新浪潮。而比这几个学派都更早一些的瑞典(古典)学派可能听闻得人并不多。

瑞典学派正是以本片《幽灵马车》的导演维克多·斯约斯特洛姆和另一位瑞典导演莫利兹·斯蒂勒为主要代表,佐以拉尔斯·汉松、古斯塔夫·莫兰德、古斯塔夫·艾德格伦、约翰·布鲁纽斯、埃尔夫·斯约堡(伯格曼的第一个电影剧本给了他导)等人共同构成了这个团体。

如果你看了《幽灵马车》,当然会注意到他显赫的闪回、倒叙的电影叙事手法,如果你还被人物细致的笔触描绘所打动,感受到室外环境在电影中所起的作用。就已经触摸到了瑞典学派的某些“共性”:细腻的人物刻画、自然景色参与到叙事、严谨的戏剧结构、善于利用“倒叙”等。

《幽灵马车》开篇不久就以倒叙展开,中间的段落还有闪回套闪回的复杂结构。格里菲斯在《党同伐异》里并置四个故事当然大胆,斯约斯特洛姆“花开两朵、各表一枝”的叙事方式,中间还有闪回套着闪回,但最终结尾,汇合成一股洪流流入心田,比格里菲斯用越来越快速的剪辑来奏响主题的形式,更为生动与自然。

《幽灵马车》以五幕剧讲述了一个有关“赎罪”的故事,我们也常叫做“浪子回头金不换”的经典故事。曾经拥有幸福美满生活的男子染上酒瘾(绝好的戒酒宣传片啊),后嗜酒如命,抛妻弃子沦为流浪汉,一度冥顽不化,最终在死神来临后终被修女身上的“基督之爱”感化,上演“最后一分钟营救”救下了自杀中的妻子。

电影改编自塞尔玛·拉格洛夫的小说,熟悉圣经故事的影迷,当然会联系到《圣经·路加福音》里那个同样沦落为浪子的小儿子,回归父亲怀抱的故事。配合斯约斯特洛姆电影里更精巧、复杂的叙事建构,这个圣经故事就仿佛穿越到电影中,两个文本一个主题,让人体会到“失而复得”的共振的双倍喜悦。

这也得益于斯约斯特洛姆和摄影师尤里乌斯·詹逊一起雕刻出不少神奇而诗意的时分。这里有对梅里爱叠印等特技摄影的再创新,用二次曝光描绘了灵魂脱离身体的画面。在死神的马车到来的场景中,马车、躯体、灵魂“共处一室”的场景则用了三次曝光。梅里爱的特效几乎始终局限于室内,而《幽灵马车》则继承布莱顿学派,将“特效”解放于户外的自然景色中,在“自然”和“人造”中创造了一种幽微的诗意。

特别是当你看到幽灵马车在水雾漫漫的海上奔行时,那种别样的运动感和当时的欧洲电影几乎是截然不同的。如果你看过同时期在欧洲仍然强势的百代公司的那些影片(一战开始海外市场收到好莱坞的巨大冲击,但在欧洲仍然保有领先地位),可能就会不由得对僵化的“舞台感”皱眉,更珍视舍斯特勒姆创造出的这些美妙的动感画面。

CC发行的电影版本的色彩也很有意思,室外都被染成冷色调的蓝色,室内则是相对偏暖的黄色。仿佛无论世事如何艰难,只要有个家,就能收获最后的温柔。和友人打趣:这片子要是国内的艺联引进重映,恐怕中国的房价还能多快好省再涨几个点。

浪子回头的故事之所以如此打动人心,很大程度上还归功于演员杰出的表演。演男主角流浪汉的不是别人,正是导演斯约斯特洛姆本人。从1912年出演朋友莫利兹·斯蒂勒的电影开始,斯约斯特洛姆在导演自己的作品的同时,就一直几乎没中断过自己的表演生涯。那年这两位瑞典学派最具代表性的人物还共同出演了一部名为《人生的春天》一片。很多年前读郑雪来老师去瑞典选片的见闻时,记得他写到过瑞典电影学会“电影之家”有两个放映厅正是以这两位导演来命名以示纪念。

可以这样说,从电影的诞生开始一直看到20世纪20初的电影,《幽灵马车》里斯约斯特洛姆奉献了早期电影里最具有深度的表演。无论是剧中,人自我毁灭的欲望那一面,还是在被感化中纠结,最后置于不顾,到最终的痛彻心扉,幡然醒悟整个过程,他都演绎得非常出色。因为电影文本最终落实到实践层面,最重要的载体之一就是演员的身体、神态和表情。没有斯约斯特洛姆的表演,影片的主旨表达将大打折扣,这是电影的故事计划开始以来,我们首次谈到“表演”。因为它如此的令人印象深刻。

事实上,他的演员生涯比导演生涯更长。我们更为熟知他的荧幕角色,来自他荧幕生涯的告别作之一,伯格曼1957年的《野草莓》。斯约斯特洛姆在片中饰演了一名追忆着往事,功成名就的老医生。《野草莓》结局草坪上的一幕是冰冷的伯格曼电影中难得的温情,同年他拍摄的另一部电影《第七封印》中,布洛克看着流浪的一家在草坪午餐的一幕,突然感受到“生命的恩典”。这是和伯格曼自传《魔灯》里描述“我不信任何人,也不爱任何人,我只关心自己”中截然不同的时刻,也是几乎唯二的两处温暖。考虑到同样有和死神“讨价还价”的设置,以及伯格曼反复称《幽灵马车》是他最爱的影片,可能很难否认这种伯格曼电影里极为稀少的“温情时刻”没有受到一点《幽》的影响。

拍完《幽灵马车》后不到一年,斯约斯特洛姆远赴正强势崛起的好莱坞,斯蒂勒很快也带着他一手调教出的葛丽泰·嘉宝前往。瑞典学派的两大支柱远离熟悉的土壤后,都一定程度上遭遇了水土不服,在好莱坞拍摄制作的一系列电影都难称得上真正的成功,倒是嘉宝在米高梅收获巨大成功,成为瑞典贡献给好莱坞最闪亮的明珠之一(另一位是30年代前往好莱坞的英格丽·褒曼)。

纪录片《电影史话》在提到《幽灵马车》后说,《幽》之后,瑞典电影下一次重新闯入电影史的视野,要到50年代的伯格曼以及之后的瑞典新电影了。电影史有一点像电影中的马车一样,奔驰着,但它不会停下。

第2节 早期电影的叙事功能(1903-1918)

1卡比利亚 Cabiria(1914),乔瓦尼·帕斯特洛纳

2党同伐异 Intolerance(1916),D·W·格里菲斯

3幽灵马车Körkarlen(1921),维克多·斯约斯特罗姆

4女巫Häxan(1922),本杰明·克里斯滕森

董肥楽影像观 · 微信号:hickokjeans