1、贝纳兹·贾法里,贾法·帕纳西 主演的电影《三张面孔》来自哪个地区?

爱奇艺网友:《三张面孔》来自于其它地区。

2、《三张面孔》是什么时候上映/什么时候开播的?

本片于2018年在其它上映,《三张面孔》上映后赢得众多观众的喜爱,网友总评分高达8930分,《三张面孔》具体上映细节以及票房可以去百度百科查一查。

3、《三张面孔》值得观看吗?

《三张面孔》总评分8930。月点击量1次,是值得一看的动漫。

4、《三张面孔》都有哪些演员,什么时候上映的?

答:《三张面孔》是2018-05-12上映的动漫,由影星贝纳兹·贾法里,贾法·帕纳西主演。由导演贾法·帕纳西携幕后团队制作。

5、《三张面孔》讲述的是什么故事?

答:动漫《三张面孔》是著名演员贝纳兹 代表作,《三张面孔》2018年在其它隆重上映,希望你能喜欢三张面孔,三张面孔剧情:一位著名的伊朗女演员收到了一段令人不安的视频影像中,一个年轻女孩请求她的帮助,以逃离保守家庭的支配……女演员向好友兼导演Jafar Panah求助,以确定这是否是一次恶作剧。两人一同动身前往西北部与世隔绝的山区,去寻找年轻女孩所在的村庄。在这里,古老的传统依然主宰着当地人的每日生活。

帕纳西父子的“公路之旅”,从《出租车》《三张面孔》到《同车异路》。

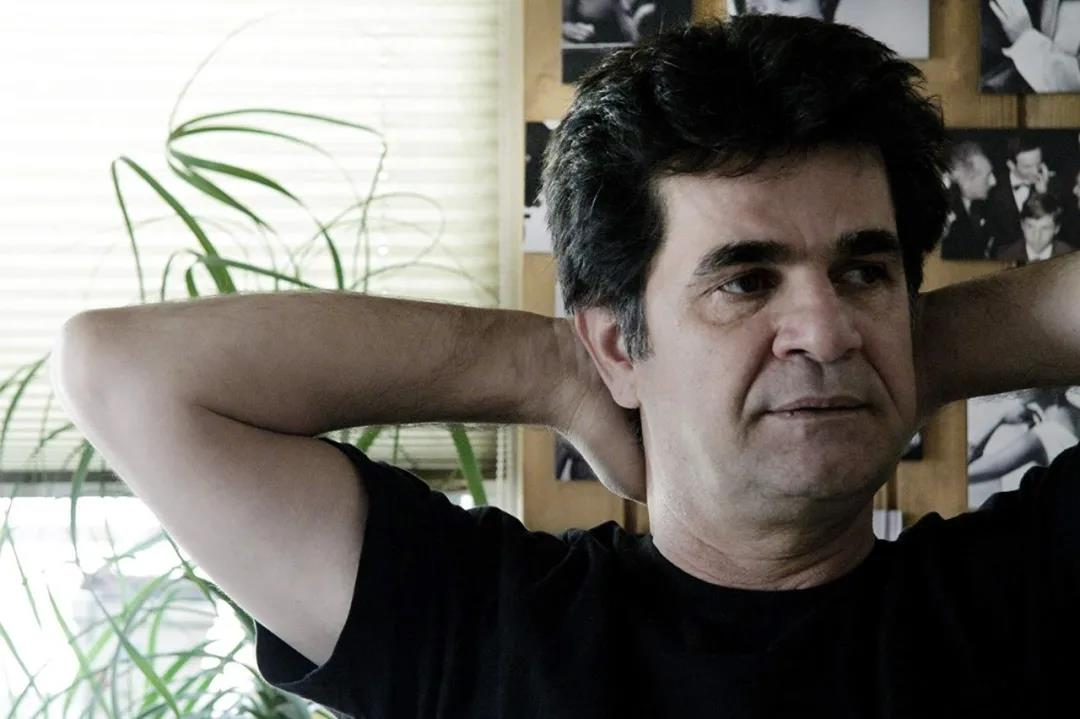

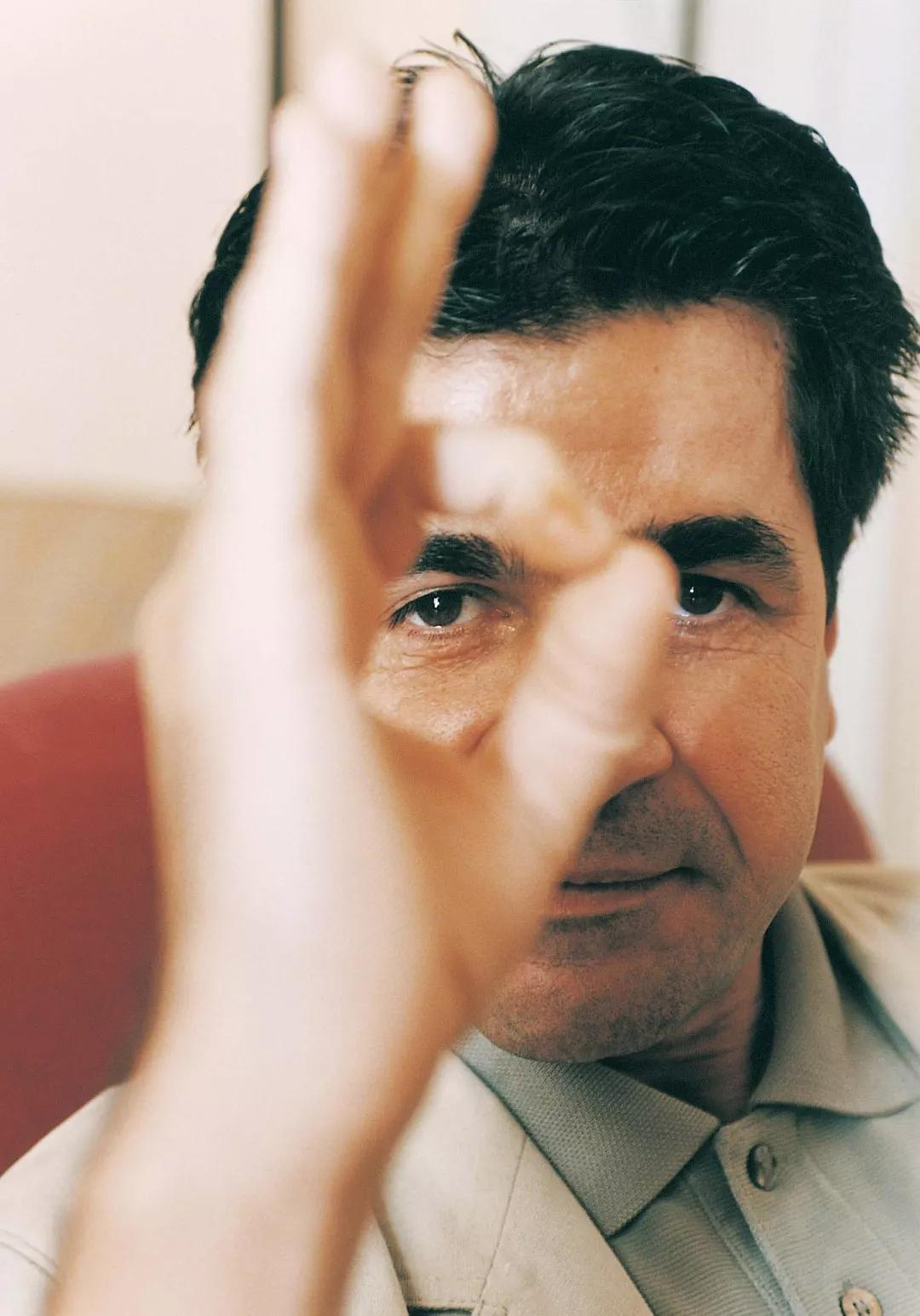

伊朗电影可以说是国内影迷中既熟悉但又不熟悉的一个领域。要说熟悉,马吉德·马基迪的《小鞋子》和阿斯哈·法哈蒂的《一次别离》都是电影爱好者和电影专业学生的入门必修课,戈达尔关于阿巴斯的那句名言:“电影始于格里菲斯,止于阿巴斯”。更是早已经深入影迷心中。要说不熟悉的话,国内学术界对于伊朗电影的研究依然匮乏,这与伊朗电影这二三十年来在国际影坛享有的声誉并不匹配。伊朗电影在二十世纪六十年代至今产出了大量优秀的作品,但是在国内的宣传推广也远远不到位,对当下的伊朗电影创作的中坚人物也缺乏更系统的回顾。贾法·帕纳西就是当下的伊朗电影的代表人物之一,本文将以电影《三张面孔》为切入点来展开对帕纳西导演的介绍。

《三张面孔》是贾法·帕纳西最新的一部作品。帕纳西曾是伊朗知名导演阿巴斯·基亚罗斯塔米的助手和副导演,之后独立执导了《白气球》《生命中的圆圈》《越位》等著名作品,均引起了巨大的反响,并且于2000年和2015年分别获得威尼斯国际电影节金狮奖和柏林国际电影节金熊奖,是当今伊朗电影的代表人物之一。帕纳西擅长在精巧的构思中直面真实的社会议题,在以现实主义题材为主的伊朗电影中找到了属于自己的风格和特点。

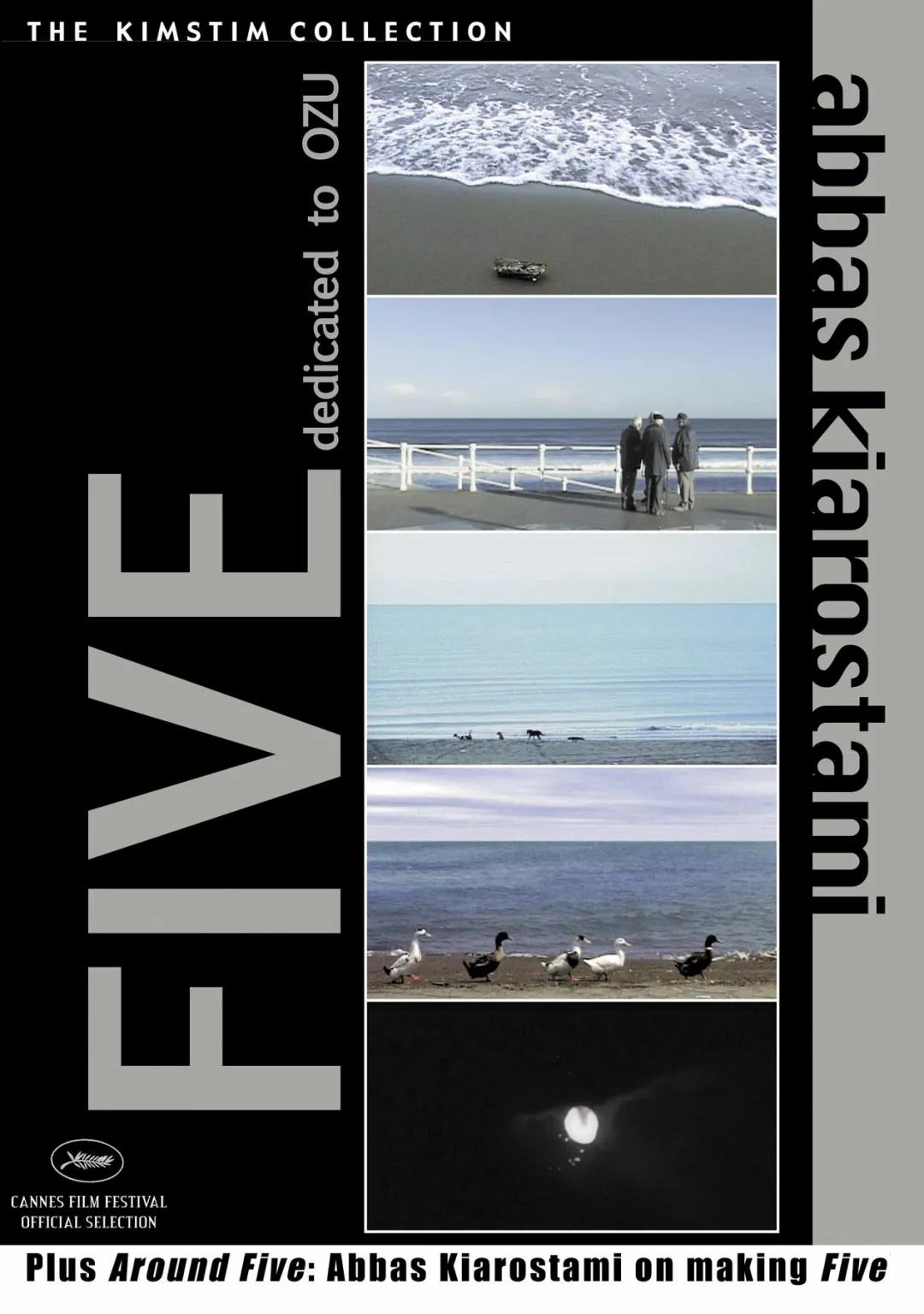

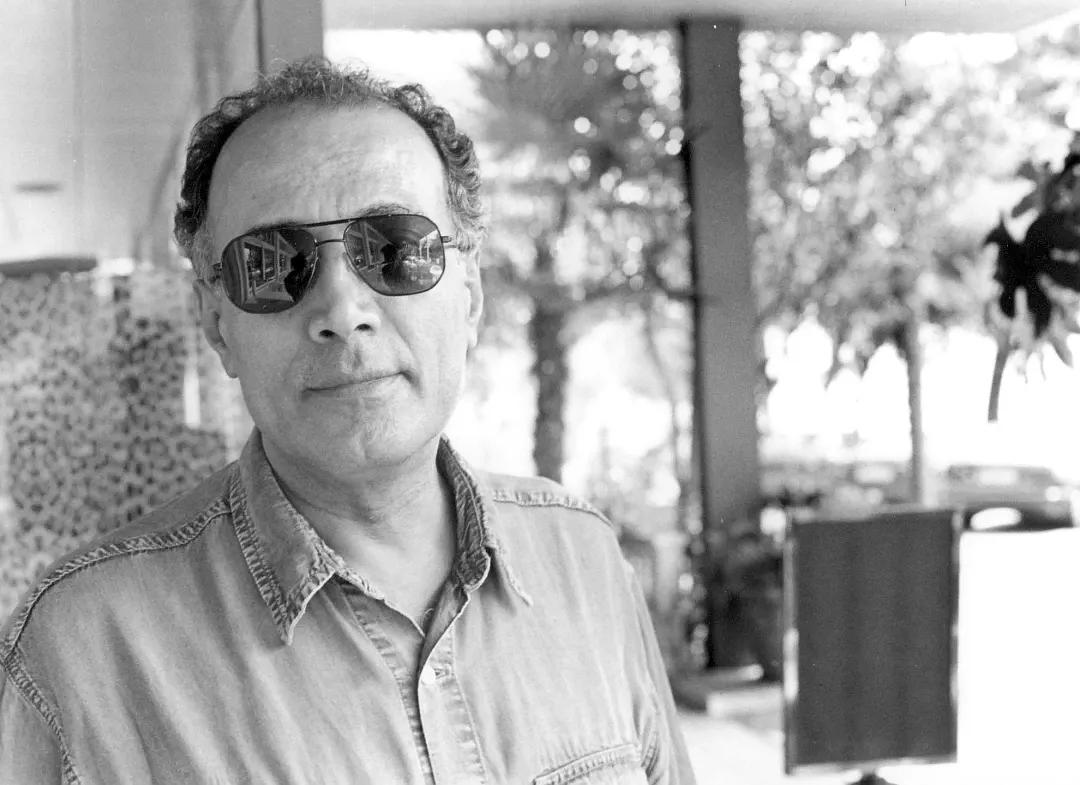

提到了贾法·帕纳西,就不得不提到阿巴斯·基亚罗斯塔米,可以说,阿巴斯对于帕纳西影响巨大。帕纳西曾经在阿巴斯1994年的作品《橄榄树下的情人》中担任副导演,之后拍摄了由阿巴斯编剧的《白气球》,一举斩获了戛纳电影节金摄影机奖,成功开启了自己的导演生涯。而阿巴斯对帕纳西的影响不仅仅是这方面,帕纳西在阿巴斯的电影创作中学到很多他受益终生的技巧。

熟悉阿巴斯电影的观众都知道,阿巴斯电影非常鲜明的一个特点就是“打破真实和虚构的界限”,这一特点在电影《特写》中体现的非常明显。《特写》中,阿巴斯在影片的结尾处故意拿掉了一段音轨,伪装成录音设备损坏的状态,让很多第一次看这部电影的观众一时难以辨别眼前的“戏”到底是真是假。这样的创作特点也延续到了帕纳西的《出租车》和《三张面孔》之中。《出租车》中,帕纳西以出租车司机的身份拍摄了这部亦假亦真的电影,矛头指向了很多社会问题。

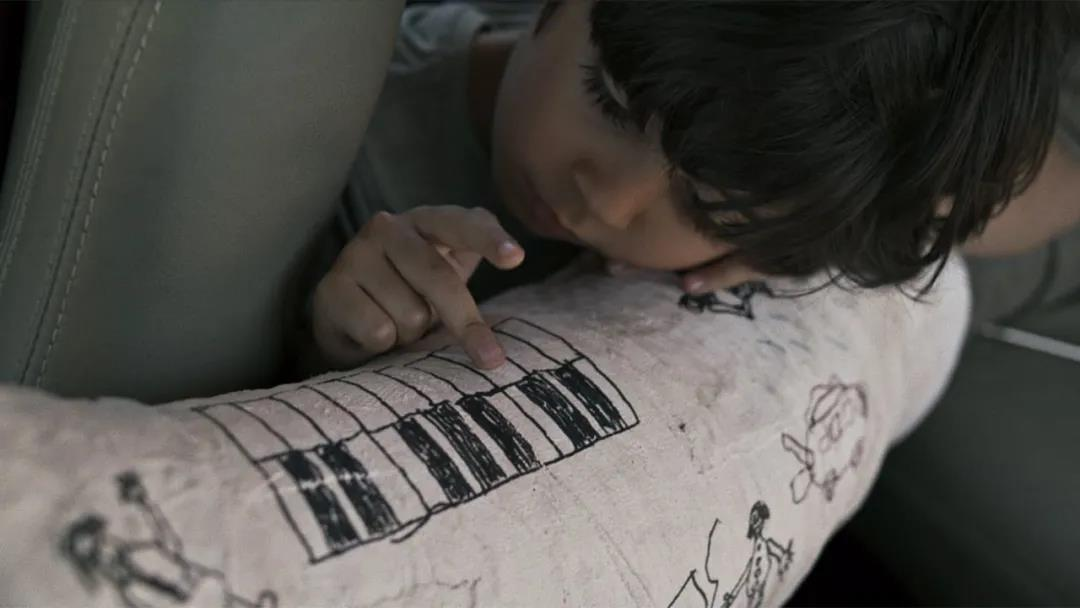

阿巴斯电影的另一个特点就是对电影的数字技术有着非常先锋的实验。在2003年上映的电影《伍》中的最后一部分,像是一个完整的长镜头,但其实是阿巴斯用了很多长镜头无缝拼接起来的,在不知不觉中加快了时间流逝。这一点同样延续在了《三张面孔》中,在电影一小时十分钟左右,帕纳西本人在车边等着自己同行的女演员,有一个和《伍》相似的拼贴长镜头,在不知不觉中就使得天迅速的黑了下来,整个做得非常巧妙。而且帕纳西在自己的电影里还对这个镜头做了提示,他和女演员一度讨论发给他们的视频是不是经过剪辑,帕纳西说:“我看不出这个有剪辑过”这种文本和镜头语言之间的呼应就像藏在电影中的小彩蛋,等着有心的观众去发现它。同时,这样的设计也体现了帕纳西对于数字电影方面的思考。

贾法·帕纳西的电影有着非常鲜明的特点,和阿巴斯·基亚罗斯塔米一样,他的电影也喜欢将“汽车”当作必不可少的元素。《三张面孔》同样就是一部别样的“公路电影”。著名的电影学者,北京大学教授李洋曾在中国电影资料馆阿巴斯·基亚罗斯塔米电影回顾展上回答了为什么帕纳西和阿巴斯都喜欢运用汽车进行拍摄这个问题,李洋教授认为,汽车有一个非常明显的拍摄优势是,可以作为观察世界的一个窗口,同时自车内向外拍摄也会塑造出天然的景深,这是伊朗电影人在物质条件不足的情况下进行的有效探索。帕纳西电影像《出租车》中的汽车,就是通过搭载不同身份的乘客进行的对社会的观察和评议,《三张面孔》中也是通过开车进行的移动来记录伊朗农村的社会现状。

帕纳西电影的另一个重要特点就是前面提到的对社会议题的讨论和批判,其中帕纳西尤其关注伊朗社会女性的生存现状。其早期的作品《生命的圆圈》《越位》等都是讨论的这方面的问题,在《越位》中,因为女性不允许进入运动场地观看体育赛事,所以她们便想尽各种办法女扮男装,试图混入场地内,但最终还是失败了。《三张面孔》将矛头对准了女性受教育不公平这一问题,故事的起因就是著名女演员收到了一个视频,视频内一位女性讲述自己追求艺术梦想受挫的经历,还伪装了自杀。帕纳西和这位女演员赶忙前去这位女孩的所在地去寻找,之后才发生了种种故事。在《三张面孔》中,出现了一位非常有意味的角色——萨哈莎德,她是封闭村庄中的异类,她出演过电影,热爱艺术,早起去画画,虽然全片她没有露过正脸,但是她确实是电影刻画的“三张面孔”中的一部分。这些都充分体现了帕纳西对伊朗女性地位的深刻理解和诗意的表达。

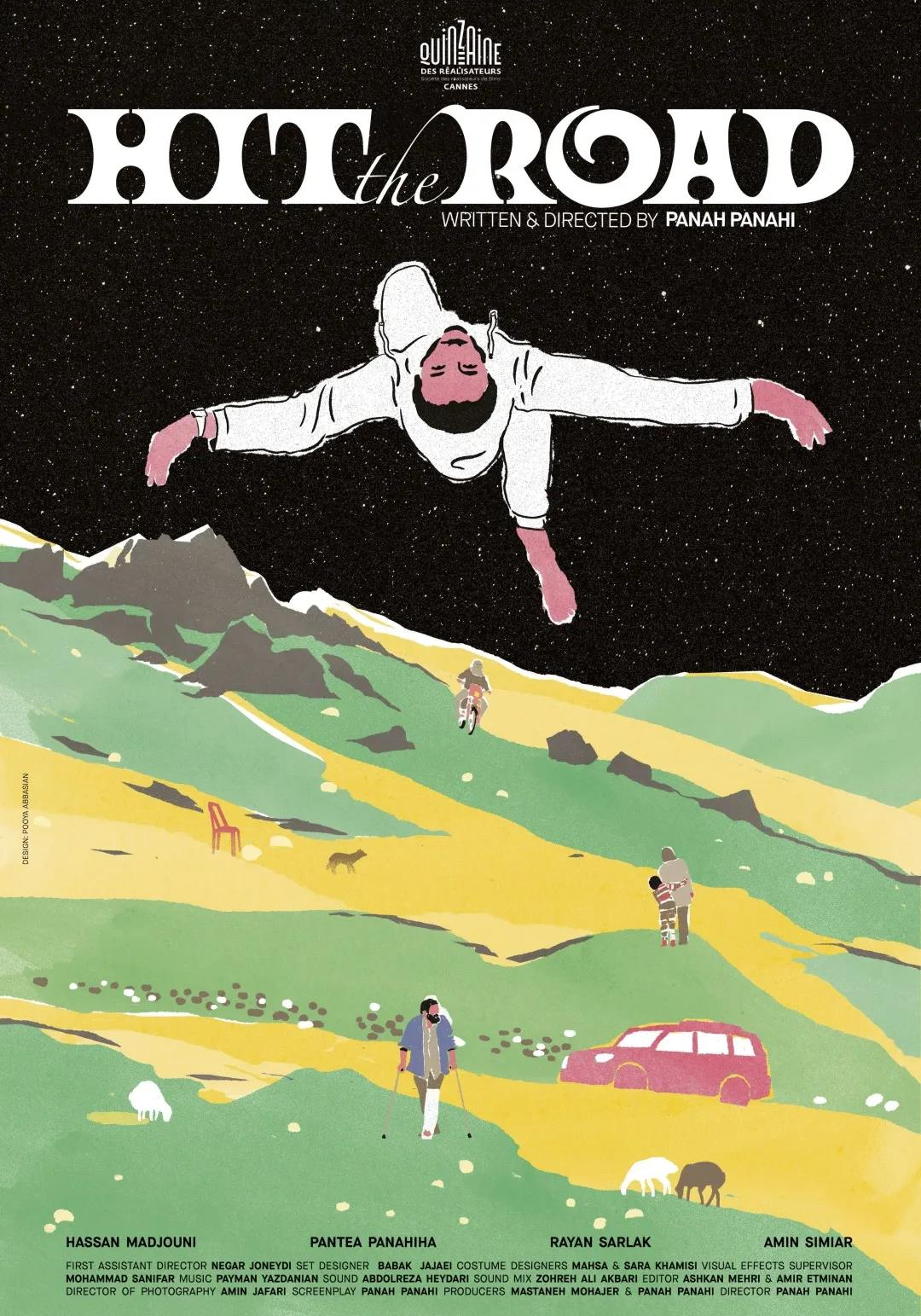

帕纳西不仅仅自己拍摄制作电影,他的儿子帕纳·帕纳西也已经进入到了电影行业。帕纳·帕纳西担任了《三张面孔》的剪辑,在今年的戛纳电影节导演双周单元也推出了自己的第一部长片《同车异路》(《Hit The Road 》)。

这部电影同样也具有很多他父亲电影的中的元素,比如说这也是一部“公路电影”,同时也有直接的关于社会议题的探讨。当然,帕纳·帕纳西并没有照抄自己父亲现在的风格,他对于电影有着自己的认识和理解,比如说,《同车异路》的第一个镜头就是一个非常连贯的车内长镜头,通过镜头和人物调度充分展示了车内车外的空间并展示了人物。

《同车异路》并不像大家一般印象中的伊朗电影,其中很多镜头设计如我们前面所说的一样,更像欧美新导演的作品。这里演员的表演也可以看出是一种情绪更加饱满更加戏剧化的风格,和阿巴斯·基亚罗斯塔米、贾法·帕纳西与莫森·马克马巴夫的电影中那种自然的素人式的表演方式完全不同。与之相呼应的就是,《同车异路》中使用了大量的歌曲,来间接地抒发影片中的人物情绪。最值得注意的一段是影片的结尾处,孩子面向着镜头歌唱,以一种和观众对视的方式打破了电影的“第四堵墙”。

从这些方面我们可以看出来,帕纳·帕纳西吸收了很多欧美电影中的技巧。这种趋势也许会在更多的伊朗新导演的作品中发现。同时我们也必须考虑这个问题,那就是这样的趋势是否是一个好的现象。伊朗电影之所以能在二三十年的时间内名噪世界,不仅仅是靠着其中内在的政治诉求和社会表达,还有很重要的一个部分就是其独特的电影拍摄手法和技巧,比如阿巴斯的电影中,正反打镜头就并不常见,镜头的运动也更为谨慎。一旦伊朗电影的新导演们开始采纳“主流”的拍摄手法,其电影鲜明的拍摄美学能是否就有消失的危险?这是很值得关注的一件事。

家族式的电影制作团队在伊朗电影中并不少见,阿巴斯的儿子的也是在进行电影相关的制作,而最著名的马克马巴夫家族则都是闻名国际的电影制作者。究其原因,其实还是和伊朗电影的制作过于弱小有关系,创作者们不得不在很多时候求助于自己的家人帮忙,促成了一种带有血缘关系的制作模式。

作者:Berger

©《三张面孔》(Three Faces)中国大陆地区独家版权方

首发在嘉影movie公众号

这个被国家封杀的导演又冒死出了新作

说到禁片导演,有一个名字我们肯定无法绕开,他就是伊朗导演——贾法·帕纳西。

早年他师从阿巴斯,当了多年的副导演,后来拿着老师的剧本拍摄了处女作《白气球》,该片获得了当年的戛纳金摄影机奖。

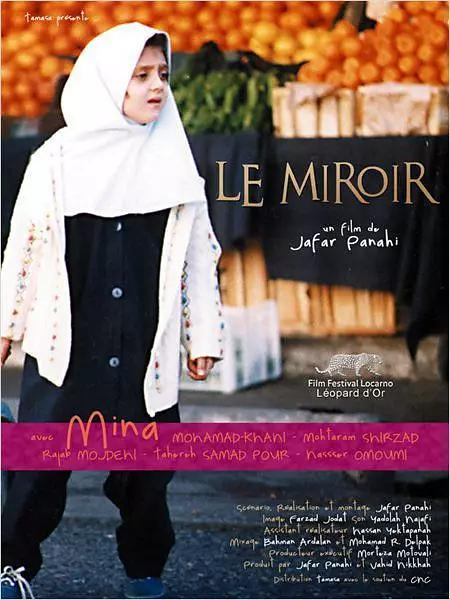

随后他又拍摄了儿童题材电影《谁能带我回家》,拿下了洛迦诺的金豹奖,可谓是前途无量。

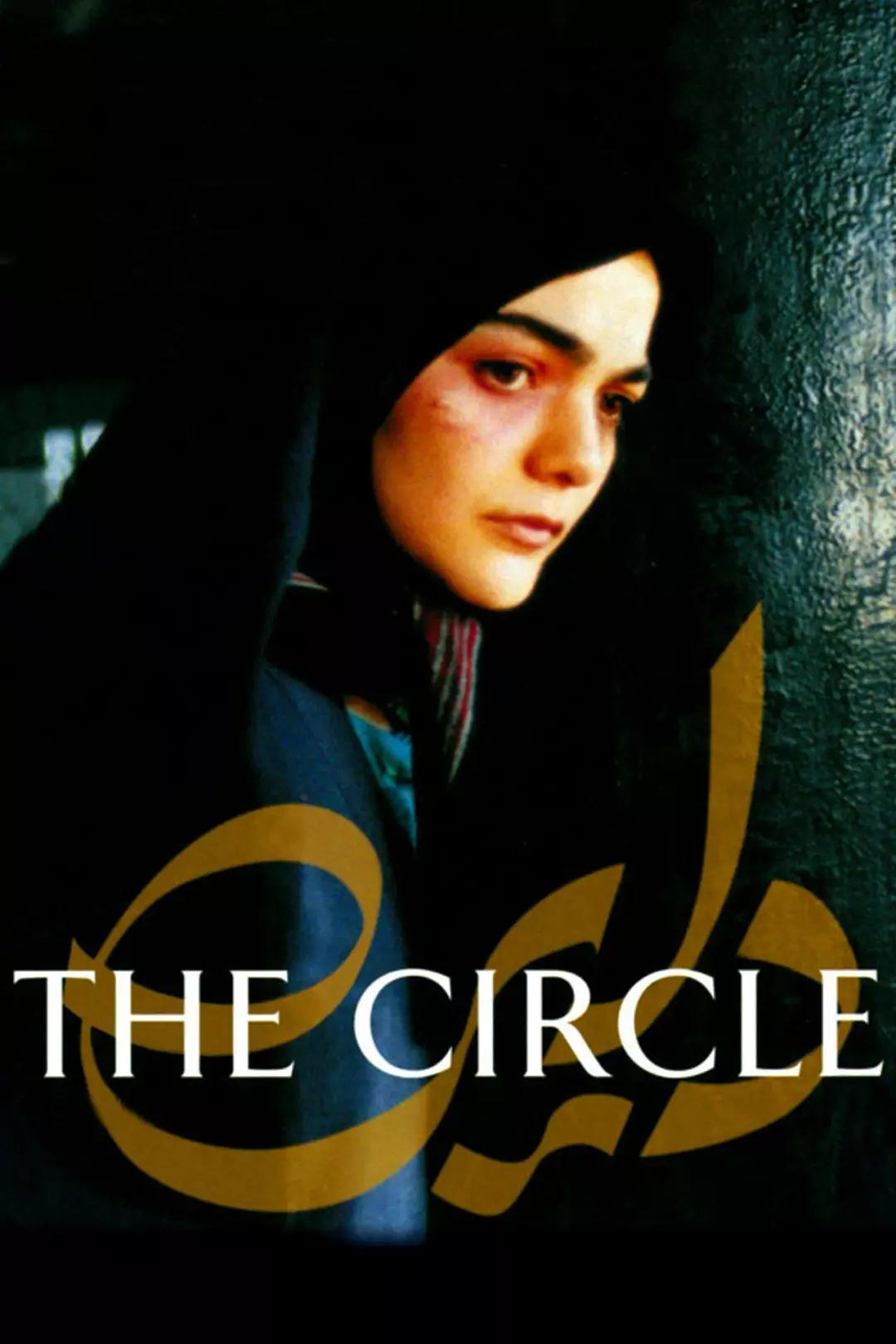

进入21世纪后,帕纳西开始将镜头对准了伊朗受压迫的女性,他在千禧年拍摄的《生命的圆圈》,用写实的手法来阐述伊朗女性的社会困境,该片荣获了当年的威尼斯金狮奖。

此后又在2006年推出了探讨女性权益的《越位》,此片一出,在伊朗产生了极大的争议,可并不妨碍他赢得了那年的柏林银熊奖。

由于和伊朗当局的矛盾愈演愈烈,贾法·帕纳西在2010年被法院判定20年内不许从事电影工作,不能出境,不能接受媒体采访。

这丝毫不影响他的创作力,在继2015年获得金熊奖的《出租车》后。时隔三年,他又拍了一部涉及女性主义的新作品——《三张面孔》

电影入围了今年戛纳的主竞赛单元,最终和《幸福的拉扎罗》一起分享了最佳编剧奖。虽然错失欧洲三大电影节的大满贯,但这也是对“国家囚徒”贾法·帕纳西的一种鼓励和支持。

1

风趣狡黠的叙事策略

贾法·帕纳西的作品几乎都是自编自导,从《谁能带我回家》开始,他就展现了对故事脉络精妙掌控的天赋。

《三张面孔》的故事开始于一个求救视频,视频中的一个叫玛尔兹耶的女孩向女演员贝纳兹控诉家人对她的迫害,最可怕的是视频结尾女孩还上了吊。

这给贝纳兹的心理带来了极大的不安,她决定和帕纳西导演一起去女孩的村庄一探究竟。开场的悬念紧紧抓住了我们的心,女孩究竟是真的自杀?还是恶作剧?

接着我们便跟着导演踏上了寻找的旅程。这才发现,寻找答案根本不是帕纳西所想要的,他反而对古老村庄的风貌和民俗更为迷恋。

比如他开车向一位老人问路,老人却让他按了好几声喇叭。

偶遇一场有着当地特色的婚礼。

看到一位躺在“棺材”的老妇人。

甚至还有一个老人将儿子割掉的包皮请贝纳兹转交给导演,以便儿子能交到好运。

这些有趣的情节注定是“帕纳西式”的,他擅长从生活的真实中,挖掘出那些微不足道的趣事,来给他的故事润色。他对整个故事有着全方面的掌控,包括细节上的种种,都有着精心的设计。

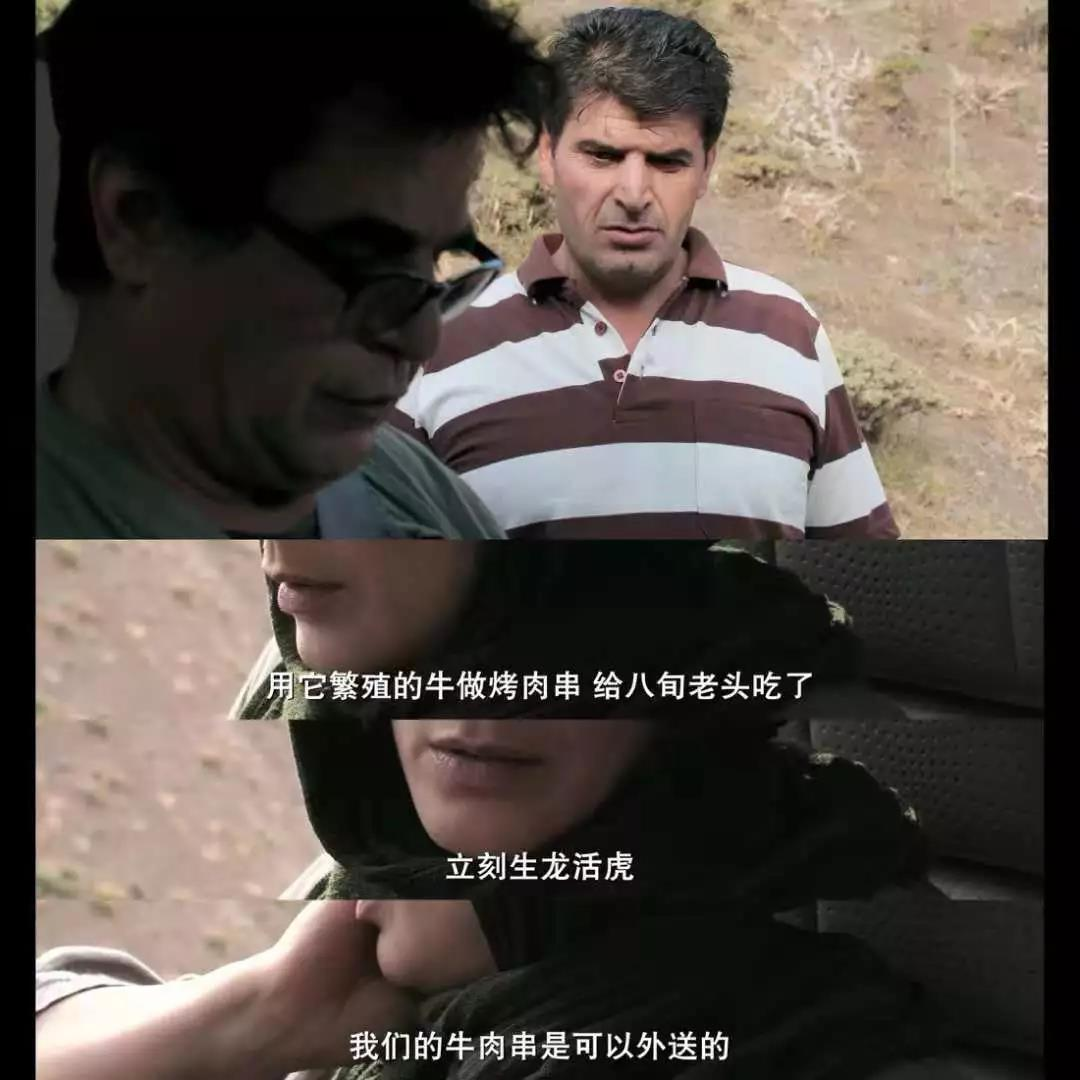

比如他设计一头摔落在路中的牛,来拦住人物前进的步伐,甚至牛主人还顺便向导演推荐自家牛肉串。

他不停地制造矛盾冲突,合理的调配它们,用极为风趣带着狡黠的叙事思维来引导我们去看电影。

我们就像是坐在了汽车后座,帕纳西开着车带我们旁观的看待这一切,这些村庄的生存状态,以及传统与现代的文明冲撞。

2

女性生存困境下的“三张面孔”

村庄里的人们有着农民一样的淳朴和善良,但也有着保守的愚昧和无知。他们就像是一只只困在栏杆里的绵羊,束缚在这个古老的村落里。

他们服从于传统的习俗,迷信古怪的传说,把积压内心已久的愤懑都发泄在女性身上。女孩玛尔兹耶就生长在传统的封建家长制下,她一心想要当演员,但被家中的弟弟阻挠,还被全村的人斥为“不要脸的人”。

他们认为女人就应该嫁人养家,无条件的服从丈夫,而不是搞什么第七艺术。熟悉伊朗历史的人都知道,1979年在伊朗爆发的伊斯兰革命,让女性失去了和男性同等的权利,她们必须屈服于男性,满足丈夫,在公众场所中必须戴头巾,否则会被治罪。

在《三张面孔》中,导演给我们呈现了伊朗社会下的三代女人:【过去】的老演员沙哈萨德,【现在】的贝纳兹,【未来】的玛尔兹耶。三种女人,三张面孔,三种不同的境遇。曾经也是女演员的沙哈萨德虽然遭受着村民的孤立和排斥,但怡然自得的生活在自己的世界里。

贝纳兹已然功成名就,但她之前的奋斗旅程兴许也是困难重重。

至于玛尔兹耶,她代表着伊朗女性的未来,她通过假上吊来寻求贝纳兹的帮助,实际上没有人可以帮得了她,一系列的考验还在等着他。

帕纳西在影片中并没有像之前的《生命的圆圈》和《越位》一样如此尖锐批判伊朗压迫女性的事实,而是把态度放缓,用一种伪纪录片的手法去再现这一切。

他只是单单给我们呈现了女性在男权社会下的困境,而没有提出一个有效的解决方案,因为他深知自己对此现状根本无能为力。

就像最后的结尾,摄像机在破碎的汽车前镜后面,注视着前方的贝纳兹和玛尔兹耶,她们的身影如此渺小,远方等着她们,却又是那么模糊不定。

贾法·帕纳西导演的这个名字,一定是与他的祖国伊朗息息相关的。2010年,因创作内容不符合当局意图,伊朗政府逮捕了帕纳西与他的妻子、女儿和15个朋友,他本人被判决6年有期徒刑,以及20年不许拍电影、写剧本、接受任何国内国外媒体采访的禁令,除了接受医疗治疗与朝圣之外,也不可以离开伊朗国境。

但这一做法只是让他选择了另一种方式继续做电影。2011年,在等待上诉结果时,帕纳西把自己拍摄的纪录片《这不是一部电影》藏在了蛋糕里的硬盘上,托人偷偷带出伊朗,并在当年的戛纳电影节上进行了展映。帕纳西也尝试过用不同具有创意的方式,将自己在艺术创作上遭遇的挫折搬上大银幕。

在《闭幕》里,他讲述了一个讽刺性的寓言故事,导演自己也走入电影画面之中来审视思考他的角色,本片也在2013年的柏林电影节上入围了主竞赛单元,帕纳西还为此获得了“最佳剧本”的银熊奖。而备受赞誉的《出租车》中,他开着出租车行驶在德黑兰,镜头对准的就是车上的乘客,本片获得了2015年柏林电影节“金熊奖”的最佳影片大奖。

2018年帕纳西的新作《三张面孔》,是在他革新作品阶段中的第四部作品。电影中他依然亲自出镜,而故事似乎同样来自于他的真实经历——尽管这一次,他对于审查制度的探讨漫长却富有洞见,但在其中担任的更像是个配角。

影片故事起始于一同求助电话。年轻的Marziyeh Rezaei(饰演自己)在她手机上,为女演员贝纳兹·贾法里(饰演自己)录制了一段视频,Mariziyeh一直在联系后者,却始终没有成功。这个小姑娘来自遵循着严格宗教信仰的土耳其小村庄,她不顾一切想离开家乡,实现自己进入娱乐业的梦想,但父母一直反对。Mariziyeh最后认定,只有贝纳兹能帮她离开村子,但既然联系不上这个明星,她只好把自己在洞穴中吊起。手机摔落到地上,这个女孩能否安然度过这一切?

电影中有一幕,是贝纳兹神情沮丧地和帕纳西一同坐在车里,这位女明星看到新闻后就联系他,希望对方可以查到新闻中那段视频的来源,才能知道Mariziyeh到底是不是真的自杀了。随着帕纳西标志性的慢镜头在车中缓慢移动,两人决定上路去寻找女孩,电影瞬间充斥着一股神秘的氛围。帕纳西一直喜欢冲摄像机前面的观众眨下眼睛,就好像他在示意着人们故事即将开始。电影里做完这个动作,他就开始开车了。

最开始,《三张面孔》是一段思绪满满的公路旅行,两人跨越边境来到了土耳其,并最终到达了Mariziyeh的村庄。在那儿,他们认识了女孩最好的朋友Maedeh Erteghaei(饰演自己)和爱嚷嚷的亲戚,他们提供了失踪女孩的可能下落。不久后,他们发现自己陷入到了村庄的小世界里。帕纳西之前的三部长片都是关注了个人的问题,而到了这部电影中,他的视角则更加开阔。

和以往一样,本片拥有一个令人好奇的前提,并且在故事未来的发展方向上不确定性很强。最终结果已经不再重要,反倒是这个旅途本身,充满着许多迷人的地域色彩。帕纳西和Maedeh会路过躺在自己的墓穴里的年迈女人,还会路过挡在路中间的病牛。电影中的极简主义,让人开始思考这片带有末日感的废土。影片结尾则讲述的是年轻人们怀着自己的梦想,希望把它变大,以此来探索世界。帕纳西对于艺术合法性的疑惑,第一次进入到了规模更大的版图中。

电影中很多时候,帕纳西将控制权交给了贝纳兹,后者一直处在愤怒和对女孩的同情中。最初她一直担心,怎么才能让自己从间接导致了一起自杀的负罪感中解脱出来;后来她发现自己承担了新的责任,而《三张面孔》中的女性主义主题也开始显现出来,而这也是与帕纳西之前的电影《越位》等作品一脉相承的。

不过进入到高潮之后,帕纳西似乎非常满足于背景的陈设,而放弃了继续深入发展故事。电影下半部分陷入了停滞,而在最后几分钟,故事引出了未知的结局,再度给观众带来了一些悬念。帕纳西无法避免在电影里注入一些他习以为常、有意为之的叙事策略,贝纳兹后来回忆起,导演曾让她出演过一部电影,而电影的内容和他们当下的环境有着惊人的相似之处。那么,我们现在看到的电影中的故事,都是导演一手策划的吗?

《三张面孔》的剧情融合了帕纳西天才般的思考和叙事计谋,并在今年的第71届戛纳电影节上,与意大利影片《幸福的拉扎罗》一起,共同获得了“最佳编剧”的奖项。不过由于他本人无法到场领奖,由女儿Solmaz在台上宣读了获奖致辞,代他拿到了奖杯。

电影中的一幕,是导演母亲看到帕纳西因拍电影而得到政府禁令的新闻,于是打电话来向他表示关心。导演向母亲保证,这些新闻都只是传闻而已,然而这些报道也许并非都是谎言——《三张面孔》更像是一部拥有长片形式的小品。影片结尾对应了《出租车》最后也是一幕讽刺性的画面,透过挡风玻璃,角色们在地平线上游荡,不确定他们的目的地还是哪里,但可以肯定的是,他们的旅途还没有结束。

《三张面孔》是伊朗著名导演贾法帕纳西独立执导的第七部剧情长片,虽然在71届戛纳电影节和《幸福的拉扎罗》并列拿到了最佳编剧奖,而在这样一个佳片云集的电影盛会,《三张面孔》则完全被《燃烧》等热门影片的火焰所吞噬。尽管如此,曾拿下两座三大电影节最高奖导演的新作,真的应该被忽视吗?我想不是的。

n 说到贾法帕纳西,就一定绕不开另一位已故的伊朗导演——曾受到戈达尔盛赞的阿巴斯;帕纳西之前的每一部作品中都可以看到阿巴斯的影子;《白气球》(阿巴斯编剧)中丢失了买金鱼的钱的小女孩同《何处是我朋友的家》中为还同桌作业本而焦头烂额的小男孩殊途同归;《谁能带我回家》和《特写》对于真实和虚构的边界的探索如出一辙;《出租车》也很难说没有受到《十段生命的律动》的影响。而如今的《三张面孔》又让人想到了抒情诗一般的《随风而逝》。

n 即使有这样一座高峰在前,帕纳西并不是一个完全蜷缩于阿巴斯的阴影之下的导演,他没有阿巴斯缓缓流淌的纯真情怀,也不旨在抒发胸中的诗意,他是一个游离于体制边缘的斗士,像一把利剑直指现实最为刺痛的一面。

n 《三张面孔》中,帕纳西放下了《生命的圆圈》里强烈的戾气,通过核心麦格芬的建立以作者的视角切入一个乡村生活的剖面。他剑锋所指的,从来只有两个目标:封建思维和集权体制,而非某一特定群体或阶层,《三张面孔》里村民们的淳朴善良和他们愚昧落后的思想并不相冲,他们可以不问缘由地指引来者优先通过狭路,他们可以拒收名声显著的女演员的茶钱,他们也盼望着自己的后代能够有所成就,但他们就是会拒绝把路拓宽,只因为要做这件事的是一个女性,就是会对身边想要成为“戏子”的女孩投以鄙视。在帕纳西的电影里,普通人永远是受传统道德束缚的,而法律又为糟粕提供的强有力支持进一步催化了那些以在伊朗人心中生更发芽的劣根性,使他们陷入一种自我的困惑。

n 就像《越位》中的年轻警察,他们在一定程度上尊重闯入球赛现场的女孩,认为她们确是自己的同胞姐妹,但他们就是认为女人先天就不应该跟男人坐在一起看球,但当被进一步的质问促使他们以普世逻辑思考这些问题时,他们就陷入了这种困境。

n 帕纳西以一种特定的精英视角俯看着这片未开化的土地,女演员贾法里则承担了他赋予的救赎者身份,就如同电影中后段帕纳西饰演的自己和女演员回到村庄后的一个中景构图,两人在中景背对摄影机并排站立于车的侧面,共同讨论着女孩玛尔兹耶的命运,大景深处是虚焦了的女孩家的屋子,随后帕纳西出框,贾法里如同拯救者走向景深处的房屋同时变焦。

n 光作为视觉母题也不断暗示出贾法里和村民救赎者和待开化者的关系:“坟墓”中点灯躲避“毒蛇”侵扰的老妇人;在帕纳西车里感受到对过来车前灯造成的不适的玛尔兹耶;而在贾法里从老人家里出来碰上玛尔兹耶母亲时,她是处于强烈光线之下的,这也和她开始时不断质疑女孩自杀的真实性以及得知受骗后的愤怒共同形成人物的内在转变和性格扩展。

n 对女性地位的关注也是帕纳西电影中至关重要的一部分,而不同于前《末路狂花》时代的女权电影,在于导演在以非常当下的眼光看待女性处境,像《越位》里女人无法进入赛场看球,《三张面孔》里女孩的演员梦受到世俗和男权阻碍,这些内容已经上升到了精神和自我实现的高度,而并非停留在1.0时代的关乎身体自由的宣泄,从个体注视到社会化的视角,虽然仍变为一种精英俯视,但无疑避免了买惨,在这个层面上,可以说帕纳西的女性表达是与时俱进的。

n 阿巴斯曾经说过“我能坐在驾驶座上完成工作,透过挡风玻璃观看,因为它不断播放着图像。”和《出租车》一样,大量的车内调度和车内POV镜头在这部电影里也承载了至关重要的意义,一种独立的观看的视角,这种旅途式的情节推动模式让女孩是否死亡的悬念不再重要,汽车成为不断和路边的人接触、交流的媒介,这一次帕纳西让女演员成为情节主导,而自己作为导演身份的存在拓宽了影像空间的可能性,达到了某种间离效果。n女孩“自杀”前为女演员录制的视频直接以手机屏幕的形式在电影开头完整呈现,后来导演断言他看不出来剪辑的痕迹,但最后却发现它并不是真实的。通过这层设计和文本外部形式形成的互文,帕纳西表达出他对影像媒介真实性的质疑。对第四堵墙前后空间的探索一直以来是阿巴斯、玛克玛尔巴夫那样一批伊朗导演的终极追求,电影不可能做到绝对的真实,它一定是经过主观编排,包含作者价值输出的,而导演却可以操控素材组织方式和对情境中细节的捕捉,塑造观众感知上的真实,所以说《三张面孔》不仅仅是导演个人化社会批判的展现,它更是八九十年代伊朗电影新浪潮精神的继承和延续。

n 贾法帕纳西曾在2010年遭到逮捕,直到今天仍然没有出境的权利,也无法在官方认可的前提下拍摄电影,但他依然不屈地和周遭的不公进行着搏斗,以一个创作者的方式揭露社会病痛、关注女性命运、传递自己的人文关怀,孑然一身,却愈战愈勇。

BC公映,又重新看了一遍,算是稍微梳理了一下。

预告片福茂称它作“令人愉悦的公路电影”,倒却是一部有些特别的公路片。

不同于以往公路片通过不断去往新的地方赋予新的情节,观众只能看到某个地点当下时刻发生的即刻事件。《三张面孔》的框架却是只有一条单行道的公路,它通过不断地折返,呈现同一地区不同时态下的景观。如果把时间线做一个梳理的话,

第一天,两人进村遇上停靠的婚车(A),

看到墓坑里等死的老妇夜晚要点灯驱散蛇(B),

跟自杀小女孩见面之前,一头驼满干草的驴从画面右侧往村外走(C),

两人生气离开却被坠落的公牛挡路,无法前行(D),

两人于是只好返回村庄,回来的路上碰上那头驼草的驴继续往村外走(C'),

与驴同行的还有要去放养的羊群(E),

夜晚导演停靠在老演员屋外等天亮,看到婚车返回村庄(A'),

女演员Jafari从村庄打电话回来,看到墓坑里老妇人已经点亮了灯(B’),

第二天去送小演员回家,遇上放养的羊群也回来了(E’),

最终离开村庄,再次被前来的车阻挡住,那是要找公牛配种的母牛(D’)。

至此,完成了一个非常严密的古典剧作结构,却毫无设计感,日常得如同村庄本身的景观一样。

而在此之上,导演又清晰了给出了一层自反的结构。看到短评里所说“拜托全世界都知道你不能出国,不用为此破坏影片叙事结构专门来讲一下”,可能根本是自己连电影结构也没有理清。

开场的长镜头明确交代了两个信息,跟母亲电话“你又要出城去拍什么电影”,随后跟女演员Jafari对话“听说你要找我拍一个跟自杀有关的电影”,将两个信息相叠加,《三张面孔》就是关于导演Panahi找演员Jafari出城去一个村庄拍摄的一个关于自杀的电影。

而随后,在呈现演员身份的时候极其大方,乃至Jafari还向村民剧透自己正在上演的某部电视的结局。都是在一个媒介自反视野下探讨各自身份,那大家觉得提导演的处境就不合适,究竟是要刻意回避什么呢?