1、王津,亓昊楠,屈峰,王五胜,王有亮,杨泽华,纪东歌,陈杨,闵俊嵘 主演的电影《我在故宫修文物》来自哪个地区?

爱奇艺网友:电影《我在故宫修文物》来自于中国大陆地区。

2、《我在故宫修文物》是什么时候上映/什么时候开播的?

本片于2016年在中国大陆上映,《我在故宫修文物》上映后赢得众多观众的喜爱,网友总评分高达424分,《我在故宫修文物》具体上映细节以及票房可以去百度百科查一查。

3、电影《我在故宫修文物》值得观看吗?

《我在故宫修文物》总评分424。月点击量2次,是值得一看的纪录片。

4、《我在故宫修文物》都有哪些演员,什么时候上映的?

答:《我在故宫修文物》是2016-01-07(中国大陆)上映的纪录片,由影星王津,亓昊楠,屈峰,王五胜,王有亮,杨泽华,纪东歌,陈杨,闵俊嵘主演。由导演叶君,萧寒携幕后团队制作。

5、《我在故宫修文物》讲述的是什么故事?

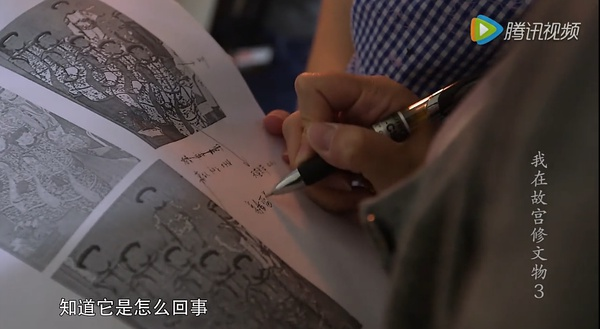

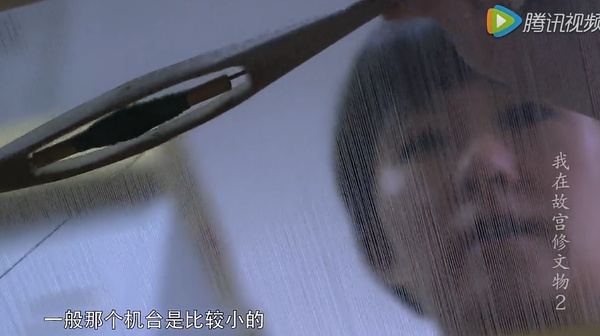

答:纪录片电影《我在故宫修文物》是著名演员王津, 代表作,《我在故宫修文物》免费完整版2016年在中国大陆隆重上映,希望你能喜欢我在故宫修文物电影,我在故宫修文物剧情:跨越明清两代、建成将近六百年的故宫,收藏着包括《五牛图》《清明上河图》在内的180多万件珍贵文物历经百年沧桑,这些人类共同的瑰宝或多或少蒙上尘埃,破损不堪。从故宫博物院建院那一天起,一代又一代文物修复师走入紫禁城的红墙,通过他们化腐朽为神奇的妙手,将生命的活力重新注入一件件文物之中。木器、陶瓷、青铜、漆器、钟表、织绣、书画,不同的文物有着不同的特性,也有各自修复的难点。而这些修复师们甘于寂寞,甘于平淡,在与文物的对话中小心翼翼感受着来自古代的微弱的脉搏。文物有灵魂,有生命,它们和人类的内心大美紧紧相连。

文物其实跟人是一样的,你看,我们从过去最早的时候说,玉有六德,以玉比君子,玉就是一块破石头,它有什么德性啊,但是中国人就能从上面看出德性来。所以中国人做一把椅子,就像在做一个人一样,他是用人的品格来要求这个椅子。中国古代人讲究格物,就是以自身来观物,又以物来观自己。所以我跟你说,古代故宫的这些东西是有生命的。人在制物的过程中,总是要把自己想办法融到里头去。人在这个世上来了,走了一趟,虽然都想在世界上留点啥,觉得这样自己才有价值,很多人都一般认为文物修复工作者是因为把这个文物修好了,所以他有价值,其实不见得是这么一个简单的方面。他在修这个文物的过程中,他跟它的交流,他对它的体悟,他上面已经把自己也融入到里头。文物是死的,要文物干什么,要文物的目的就是为了要让它传播文化,对吧,不是说文物就是为了保留一个物品放在那儿,那没有什么价值。

一群在故宫修文物的人,日子是什么样的?修钟表的王师傅,气质儒雅温和,带着徒弟修宫廷钟表,看似枯燥,就是一个个零件打磨而已,把小部件一点点修复到原位。全是精细活儿。nnn修复钟表是需要耐心的工作,比方说,一个宫廷钟表的底座,刚修复好,又坏了,因为室内湿度变了。他们会经常碰到这样反复出现的困难。王师傅就是穿着蓝灰工作服,一点点校正每一个零件。他修着价值连城的钟表,过着朴素的生活。nnn也会带着徒弟出去参加钟表博览会,看材料和工具。阅遍古代帝王钟表收藏的王师傅,看宫墙外的钟表,有一种谦逊克制的扫地神僧范儿。他轻描淡写地说:有仿古钟表参展,他们现在做出来的钟,加工技术还是不错的。nnn故宫一展厅的钟表都是王师傅和徒弟修的。不了解的人草草从橱柜前走过,也许他们只是来故宫走一圈再也不会回来看,也没机会知道,这些钟表是会动的。看到本该有生命的钟表静止在陈列室里,王师傅说:有点心疼。而参观者们更不知道,这些钟表加起来,就是这位王师傅的一生。nnn王津师傅16岁进入故宫工作,今年是第39年。再过几年就要退休了。就像老师傅把手艺传给他一样,他把手把手把这些技艺再传给徒弟,用十几年甚至更长的时间去教。nnn钟表馆里钟表,王师傅还记得年轻时修复它们的故事,而他现在的感叹是:一生太快,不够他把故宫里的钟修完。nnn王师傅只是故宫众多文物修复工作者中的一个。故宫的师傅们,身上都有那种淡定、耐心、钻研的工匠精神,看似普通却不平凡。可工匠并不是苦行僧,他们在将近600年的深宫大院里修文物,生活依然是有滋有味,有血有肉的。nnn很多人以为,文物修复工作者的价值是把东西修好了,但对他们自己来说,这也是一种“格物”。“文物是死的,要文物干什么?为了让它传播文化。”这是修文物最大的意义,他们乐在其中。

借鉴不妥删nnnnnnn

我看这部纪录片的时候已经错过了它火的时候了,因为看了国家宝藏,然后对诸多纪录片产生了好感。 n我在故宫修文物纪录片一开始就是门的打开,那厚重的声音,给人一种将要解封一种神秘的感觉。 接着可以看见一群推着自行车,衣着十分朴素的人,跟着旁边的同事一路聊着天,走进故宫。如果没有这部记录片,我没有办法想象原来那些修复文物的专业人士,不是那么的给人一种一板一眼的感觉。反倒像生活中住在隔壁的邻居,有事没有大家一起聊聊家常。就是在这样的一种工作的氛围,这些修复大师手握国之瑰宝,却散发着平易近人的生活气息。

第三集的时候,看屈峰一边在雕刻着菩萨,一边平静的说了一段人生哲理。他们这些匠人选择一件事干了一生,城市吵杂仿佛被这座宏伟的紫禁城所隔绝,而在里面工作的匠人也被陶冶。这样的生活像我终其一生可能难以达到,现代的人们忙着生活,忙着工作。连一家人都很少有时间聚在一起聊聊天,像我这种浮躁的人,应该多看看这些纪录片来静一静自己那浮躁的心。

去年,恰逢故宫博物院建院90周年,在闻名遐迩的“石渠宝笈”特展映衬之下,才有了《我在故宫修文物》这部纪录片的问世。本片有别于传统拍摄故宫的纪录片如《故宫100》和《故宫的至宝》等,侧重于对故宫展品与历史的考量。本片为大众呈现了故宫工作人员修复文物的日常,平实中见真情,还原最本真的故宫里的一天。

片如其名,是简单直接的讲法,我在故宫修文物,除了“故宫”,都是单音节词,相当口语化。所以能很明显感受到文案很烂,镜头走的一般,剪辑也不怎么舒服,没有一贯的引申,拔高,通片一股七八十年代电影电视剧的气场。但,这就是本片的气质,在地的,朴实的,却又大气自然的气质。

很难想象没有这个镜头会怎么样,因为专业需要,每年都会进宫几次,早年是走马观花逛园子为主的,我记得我大二时在钟表馆,有一个手里拿着一个把手之内玩意儿的瘦干中年人,他在馆里走了一圈,看到一个半圆形展台右手方向的钟准确响起,就离开了,我tm当时真的觉得那是一个像故宫保安一样的农民工似的存在,穿着感觉劣质的短袖衬衣,当然,这个人在你去了很多次故宫后就知道,这就是王津。像民国钟表工一样专业,像照料自己喜欢的玩具的小孩一样投入,亲自打理每一所钟。

我是和一个搞房地产的富二代一起看的这部片,整个过程,她一直在说,小闵很帅,要求我去要盘个道,了听一下情况。片中他修复的漆器都是在故宫修复展里陈列的,就是在神武门上隔着。生漆过敏画过漆画的我感受颇深的,不过分的讲,他修的东西和他说话的方式挺接近,对着文物,就有种能读到其修复者脾性的感觉。

书画修复占了一整集。很有意思,很多时候整部纪录片里修复者们随口聊起的话语,都能很深重的打到我心里,这种话语效力其实很难得,我妈常笑我,书读多了的人既不能好好说话,又不能好好听话,我们日常生产了太多废话,话语变得轻易而无力。片中随意说了句,孙老就是修复五牛图的那位,但是我大一听中美史老师讲五牛图修复以及相关故事时,身上通常感觉有无数电流跑过。所以,哪怕西美见长,也在后来的学习上选择中美,甚至本来打算投到冯老门下学习。

事实上,因为每次都是日出溜进宫,日落随着踩单车的人们出来,那些修复者也或多或少打过照面,可是啊,他们明明是为人类保留记忆与历史讯息的人,却简单到像我天朝农民工一般,普通的工人,乐得沉浸在一份起色不大的工作中。

他们升职申到科长?部长?应该不太重要。他们明明过手无价国宝,却难有明星之类的酬劳。我在想,我用豆瓣,标记电影、书籍、音乐,好轻易,好快速。活过二十三岁就经过了那么多电影书本,可是用来丈量他们一生的,不过是数量不超百的书画,或者器皿,这样的一生,走得好谨慎,好珍重,好讲究,又好舒服。