1、玛拉·威尔逊,雷亚·普尔曼,Fred,Parnes,Shannon,Hughes,Kira,Spencer,Hesser 主演的电影《玛蒂尔达》来自哪个地区?

爱奇艺网友:电影《玛蒂尔达》来自于美国地区。

2、《玛蒂尔达》是什么时候上映/什么时候开播的?

本片于1996年在美国上映,《玛蒂尔达》上映后赢得众多观众的喜爱,网友总评分高达3730分,《玛蒂尔达》具体上映细节以及票房可以去百度百科查一查。

3、电影《玛蒂尔达》值得观看吗?

《玛蒂尔达》总评分3730。月点击量1次,是值得一看的喜剧片。

4、《玛蒂尔达》都有哪些演员,什么时候上映的?

答:《玛蒂尔达》是上映日期:上映的喜剧片,由影星玛拉·威尔逊,雷亚·普尔曼,Fred,Parnes,Shannon,Hughes,Kira,Spencer,Hesser主演。由导演丹尼·德维托携幕后团队制作。

5、《玛蒂尔达》讲述的是什么故事?

答:喜剧片电影《玛蒂尔达》是著名演员玛拉· 代表作,《玛蒂尔达》免费完整版1996年在美国隆重上映,希望你能喜欢玛蒂尔达电影,玛蒂尔达剧情:哈里(丹尼·德维托 Danny DeVito 饰)和泽尼亚(雷亚·普尔曼 Rhea Perlman 饰)两夫妻,一个是商人,一个是赌棍,两人再也没有想到的是,他们爱情的结晶,小小的玛蒂尔达(玛拉·威尔逊 Mara Wilson 饰)竟然是个世间罕有的天才应玛蒂尔达的要求,完全忽视她的教育的父母将她送进了康琴小学,一段新的旅程在玛蒂尔达面前就此展开。

小时候在凤凰电影台里看过的超级好看的儿童片!超怀念啊,那个时候好像才6岁呢,一下子就被超可爱的Matilda吸引过去了,现在长大了,忘记了这部片的名字,后来喜欢上了Roald Dahl的书,第一部买的就是明天出版社版的Matilda, 怪不得看书的时候觉得好熟悉,原来小时候就看过这本书的翻拍电影!比起之前看过的Matilda音乐剧,我还是更喜欢电影版的这一版Matilda!十分符合原作中的感觉,遇事沉着冷静,谦逊温和,活泼可爱,相比起来,音乐剧版的Matilda倒被塑造得有点儿小强势。只是这部电影保留的书中精彩的情节只有捉弄父亲中的两个小故事以及校长被捉弄时的情节,如果可以完整地还原整个原著的话,我应该就很满意了(但是这似乎是不太可能的)。总之,满满的童年回忆感和萌萌的Young Matilda让我给了这部电影五星,希望未来能够看到Matilda的新一部翻拍电影!

带有童话式的儿童剧,但从某种角度说是比较有意义但不幼稚的片子。从儿童的角度,讲述了一个孩子眼中的世界。Maltilda出生在一个备受欺负的家庭,然后造就后来这个孩子的坚强,与美好世界向往。不料,在学校又遇到一个恶棍式的校长,发生了颇多的状况。最后在魔法的借助下,正义战胜邪恶,她也与善良的老师获得了一个梦想中的家庭。或许自古大人与孩子都是一个不对等的阶层,即使自己是正确的,孩子更多的是逆来顺受。但是每个大人的心中何尝没有脆弱的一面,如果孩子本来与大人是对等的,或孩子们获得大人们应有的尊重,孩子的世界会不会是另一番景象呢?

这是一篇《玛蒂尔达》音乐剧的观后,但本人也看了同名电影,本观后同样适合影迷观看。

01反响

中秋假期,如愿亲临现场观看了风靡全球、载誉无数的音乐剧《玛蒂尔达》。

观剧之前,心中有个疑虑:因为各大营销号已经将这部剧吹爆、封神,无形中已经将观众的期待值提升到一个峰值,如若观后达不到预期,风评哀鸿遍野,岂不自行打脸?

合肥大剧院第一场公映之后,有看过的朋友聊到演出的确不错,但现场观众素质较差,在三令五申不准拍照、摄像的警告之后依然开屏偷摄,且一些低龄小朋友现场喧哗嬉闹,严重破坏观感,那现场呈现到底如何?

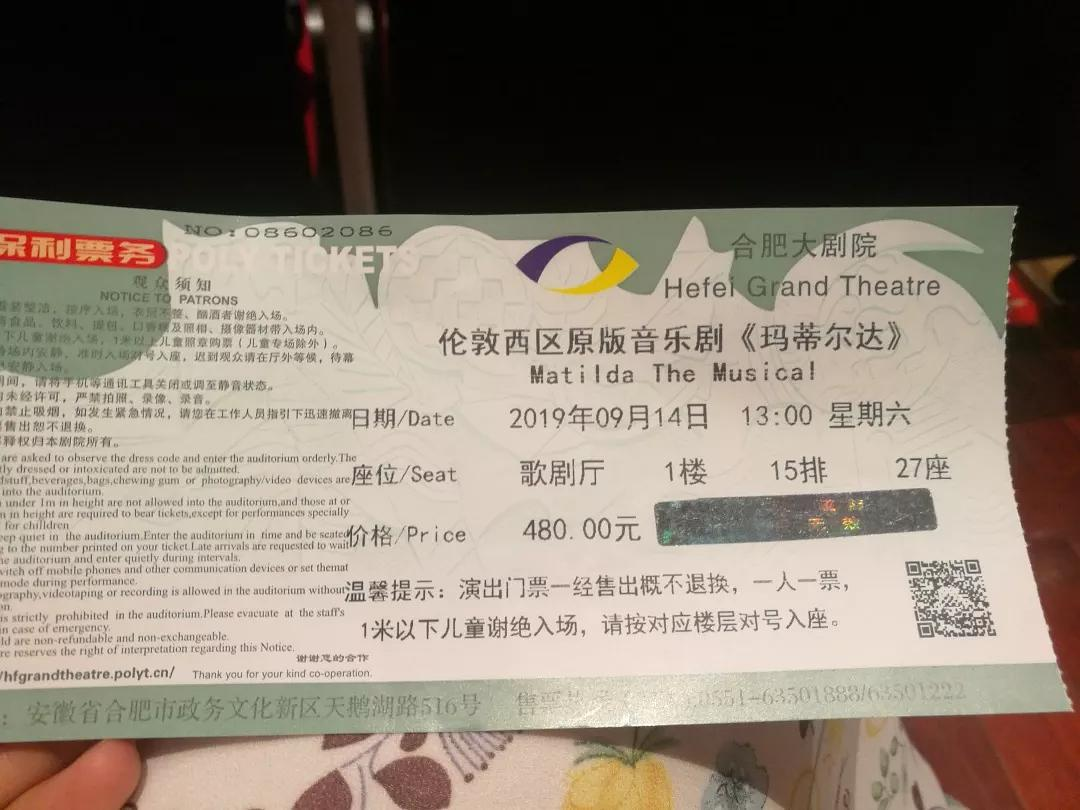

直到坐进9.14下午1点场的15排27座,浸入式体验了一把,才将这些疑虑完全打消。

演出中,全场鸦雀无声,我中途偷偷离线了几秒,瞄了几眼前后左右的观众:灯光将各色面孔镀上一层光亮,所有人屏息凝神、正襟危坐,两眼直直盯着舞台。哪怕舞台远得很多观众连演员的脸都看不清,但动人的氛围像一块磁石一样将观众牢牢吸引。没有小孩喧哗,也没有人擅自调换座位。n

每一幕结束,所有观众自发报以礼貌而热烈的掌声。全剧终后,全体演员出场谢幕,全场观众起立,掌声再次雷动,且经久不息,以他们的方式向演员致以最崇敬的赞许与谢意。那一刻,我被剧场艺术的魅力深深打动。

心中浮现出两个字:高级。

诚然,观众的参与与反馈是一出舞台剧圆满成功的关键组成部分。

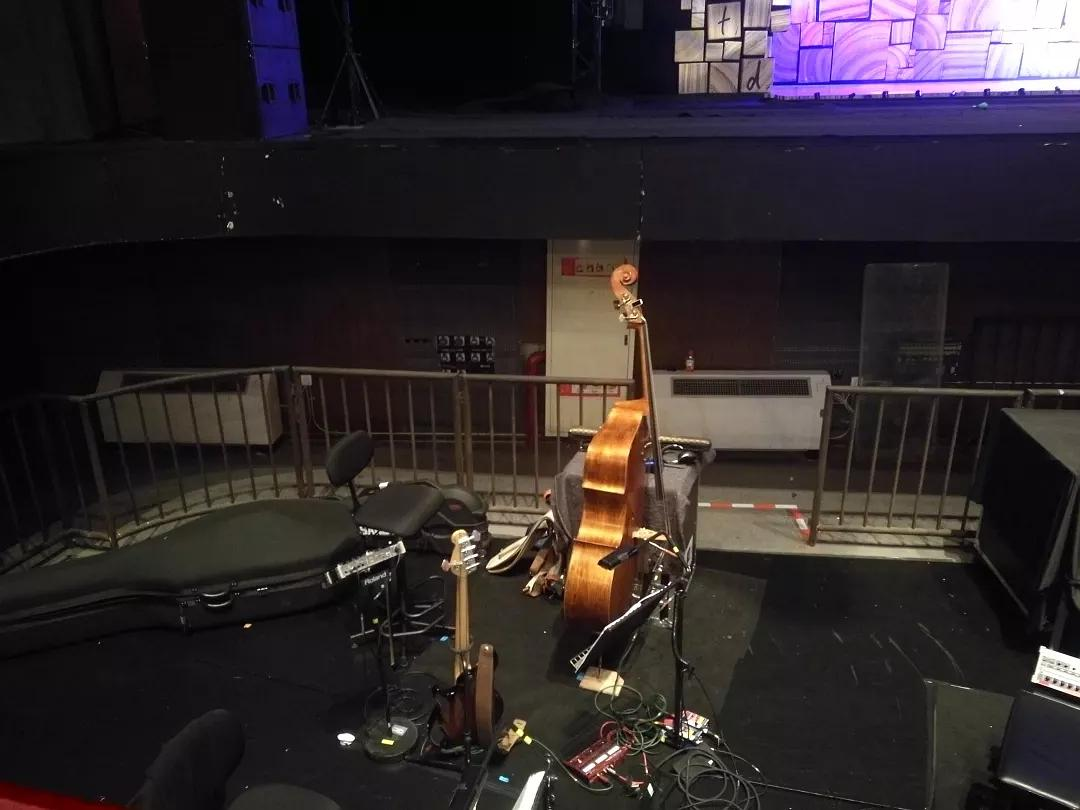

中场休息到前面看了一下

舞台与观众席间有一块给乐队的下沉场地

所有音乐均为现场演奏 十分震撼

02 启蒙

我的音乐剧启蒙开始于大学选修课。《西方音乐剧赏析》的选修课老师叫李季,好看的皮囊和有趣的灵魂合二为一,是全校女生仰慕的音乐才子。因为李季,很多人都选修了这门课程。

《猫》《歌舞青春》《歌剧魅影》……严先生和我跟随李季老师的课堂,在浪漫、艺术、思想的氛围中,开启了新世界的大门。

当了妈妈之后,开始关注一些儿童音乐舞台剧:《冰雪奇缘》《白雪公主》《小红帽》等。大多是根据全球经典大IP改编而来,根据编剧和班底的诚意,成色参差不齐。无独有偶,若昕在广电少儿艺术团学习期间,也选择了音乐剧这门课程,从声乐、舞蹈、形体、语言多个方面进行基础养成,虽然天赋是决定成果的关键。

戏剧、台词、音乐、舞美……对于音乐剧的几大元素谈不上多么专业,却也有些直观感受可以聊一聊。今天就单从剧情及其深层隐喻方面谈一点自己的观感。

03 爽剧

为了全面感受,我还翻出了96年的同名电影观看了一下,除了丰富了更多细致的情节,整体与音乐剧剧情无二,甚至连人物装扮和某些台词的设定也是高度一致的。故事整体而言其实中规中矩,讲述了在爱跳交谊舞的肤浅母亲与高价卖车给俄国人的奸商父亲所组成的家庭中艰难长大的醉心阅读与知识的女孩玛蒂尔达的成长故事。玛蒂尔达被送进恐怖的川奇布校长统治下的爱体罚学生的学校,一次次运用自己的阅读积累、以愤怒转化来的超能力与川奇布校长的强权进行斗争,并在揭开与自己同病相怜的蜜糖老师神秘身世的同时,与有爱的蜜糖老师重新组成温暖的家庭。

整剧可以理解为《灰姑娘》的2.0版,但一点也不妨碍我们对于它的喜爱。事实证明,只要剧情扎实、细节考究、演绎到位,人们不介意落入俗套的意料之中。相反,人们还挺享受携手走进一场弱者不畏强权反败为胜的集体狂欢。的确,5岁的小姑娘玛蒂尔达无论在统治其家庭的专制父母面前,还是在统治其学校的专制校长面前,绝对是弱者一枚。但正是这看似无法反抗的弱者,在这看似必须妥协与服从的剧情走向中,绝地反击,改写了自己故事的结局。

为了报复爸爸对自己的嘲笑和侮辱,玛蒂尔达把妈妈的染发剂倒进他的洗发水里,让爸爸顶着一头翠绿去见客户;n

为了报撕书之仇,玛蒂尔达又用粘书的强力胶涂在爸爸的帽子里,害得他弄疼了脑袋也摘不下帽子;

孩子们都怀着恐惧、憎恨,一次次用自己的力量来暗中反抗性情残暴的川奇布校长。面对被关小黑屋的惩罚、被逼吃下一整个巧克力蛋糕的凶狠,玛蒂尔达一次又一次为伙伴挺身而出,打击了川奇布校长的气焰;

直到运用超能力在黑板上显现川奇布杀害蜜糖老师父亲的真相来震慑校长,最终打倒了这个可怕的残暴强权。

虽然情节充斥着《小鬼当家》似的孩童的天真,但并不妨碍这一次又一次机智的报复帮助玛蒂尔达彻底翻身。

身为成人的我们,不止一次被带入孩童的视角,在明快的反抗与复仇胜利的情节中拍手叫好,堪比眼下时兴的“爽文”“爽剧”般的观感。

全剧最让人印象深刻也是最精彩的著名片段,当属“字母歌”与“荡秋千”两大场景。而名不虚传的“丁门庆”(Tim Minchin,《玛》的词曲操盘手)的确呈现了与《玛蒂尔达》的天作之合,一曲《naughty》(《淘气》)与一曲《WhenIGrowUp》(《等我长大》),由清亮的童声加持,余音绕梁,沁人心脾。友情提示,在“哔哩哔哩”里面可以重温。

04谎言

如果只是《小鬼当家》之流,并不足以封神,一部剧最宝贵的地方更在于其无处不在的暗喻、讽刺与升华。透过热闹的剧情与完美的结局本身,我看到的其实更多是一种现实的残忍与孤独的宿命。这也正是这部剧让人深思的地方。热闹只是一种表象,孤寂才是它的核心,圆满只是一种愿望,残缺才是真的现实。

关于父母的谎言。剧中玛蒂尔达的那对极品父母让人唏嘘,他们认为女孩读书无用,整日逼迫玛蒂尔达看电视,毫不在乎玛蒂尔达的感受,不让她上学是因为觉得读书没用,让她去上学是为了让自己清净,选择魔鬼学校是为了折磨她,玛蒂尔达一次次在这种家庭专制中挣扎存活——“每个孩子都是独一无二的,我的出生是个奇迹,我的父母说我是个王子,我是他们的小公主”——多么奇妙的讽刺。有人会觉得哪有这么残忍的父母啊?但只要回观现实中父母与子女的关系,还真是细思极恐,这种被戳中的认同感,才是荒诞与现实交相辉映下的悲剧色彩。

关于情谊的谎言。玛蒂尔达与蜜糖老师之间的惺惺相惜,这《放牛班的春天》般的师生情谊,在现实中更是凤毛棱角。玛蒂尔达那么用力地拥抱着蜜糖老师,她说好像自己身体里的空气都快被挤出来了。那一刻,我热泪盈盈,这种深切的依恋和动人的情愫,上一次还是在看泰国电影《地球上的星星》的时候。谁不了解这种情感的珍贵稀有呢?凡常的生活中,有多少蜜糖老师,就有十倍多的川奇布校长。无论在学校还是在家庭,我们从来就弱小得无从选择。被驯服,是成长的必修课。

关于能力的谎言。每个孩童成长的过程中都曾体验过不被理解和接纳的孤独,这正是玛蒂尔达让我们似曾相识的原因。只是在戏剧背景的加持下,她的境遇更加极端。在孤独中苟延残喘、奋力挣扎的玛蒂尔达,爱上了阅读,她是个天才,5岁就博览群书,达到大学生的才智水平,此外还被编剧赋予了一种可以靠眼睛移动物体的超能力。正是凭借书中给予的浩瀚知识与智慧,以及不凡的超能力,她才得以一次次鼓起勇气打倒强权,获得胜利,迎来大团圆。而现实中的我们呢?童年时幼小的我们,面对比自己高大有力的强权,除了获得了孤独本身,却从不曾获得孤独赋予我们的超能力。那超乎幼小年龄的天才智慧、那超乎一般定律的不凡武功,都不曾降临在我们头上。我们就这样,孤独地长大了。

关于结局的谎言。那关于大团圆呢?很多影评人提出,假如让整部剧停留在川奇布校长被赶走、蜜糖老师要回了属于她的房子的那一刻,这部剧绝对可以成为一部神剧。而玛蒂尔达帮助父母赶走俄国黑手党,父母迁居国外并同意蜜糖老师领养玛蒂尔达的大团圆结局,实则一大败笔,大致也是为了迎合中国观众的口味。包括最后玛蒂尔达与蜜糖老师的一个侧手翻,的确俘获了观众的巴掌。但回观现实,父母和家庭真的可以任由我们选择吗?当我们发现剧情一开始就是一个错误时,我们真的可以亲手改写我们的结局?即使强大如玛蒂尔达,是不是也只能在愚昧的父母下继续成长。现实中我们的家庭教育、学校教育不正是如此吗?误人子弟罢了。将天赐的灵玉教导成顽石,一个个独一无二的孩子,被锻造成社会工厂中的统一零件。放眼天下,又能迎来几个大团圆?

因此,剧中由孩童的孤独催生的勇气、反叛、力量,孵化的奇迹并催生的大团圆,其实更像水中月、镜中花,是一个弥天大谎。它的确是一个孤独孩童打破孤独的魔幻童话,一部孤独人类注定孤独的悲剧寓言。只是当我们眼见着将天生一副烂牌打得风生水起的《玛蒂尔达》,陶醉于这荒诞又美好的胜利喧嚣之中,意淫一次那没来得及痛痛快快反败为胜的成长,再超越一回童年伊始生而为人的宿命孤独,终于——

欢笑与泪水达成了和解,童话与现实碰撞出共鸣,我们心甘情愿堕入谎言,彻彻底底将它封神。

是啊,挣扎总是必要的。即便等我长大,也不会变成玛蒂尔达。

本文首发于本人微信公众平台“阿幸生活家”(ID:axshj160716)

不知道为啥,豆瓣没有这部剧的音乐剧版本。本来想自己添加的,结果没有IMDb号,只好遗憾地作罢。

音乐、场景、人物、效果,都非常magical and amazing!!!虽然不能每句话都听懂,但是越到后来我就听得越投入越认真!我想,这场音乐剧让我萌生了彻底去练习听力的打算!

来说说这出剧吧!题材是书本和教育对孩子的影响。虽然老生常谈,但是演绎得十分出彩。不禁让人感慨,如果是在中国,这样的题材一定特别枯燥说教,然而美国人却能把它编排得让人震撼。整个剧场里,掌声如雷鸣一般,久久不停。我看到很多孩子观众,情不自禁地跟随剧中人物鼓掌挥手欢呼。情节其实很简单,就是女孩Matilda有着不好的家庭环境,然而她喜欢读书,从而变得聪明勇敢正义。她的父母嫌弃她不是个男孩,对她读书这件事嗤之以鼻。而她却坚持读书。她给图书馆的大妈讲生动的故事,大妈因此总是借书给她看。她在学校里特别聪明,女老师Miss Honey很惊喜,很喜欢她。虽然校长是个老顽固,极其讨厌小孩子,但最后改变了观念。Miss Honey家境很穷,父母早逝,但她也是因为读书而变得善良可爱。结局是Matilda和女老师一起生活,而她不懂事的父母去了别的地方。

小演员们的演出非常出彩。演绎出了活泼可爱调皮甚至面对校长的胆怯。舞蹈节奏十分欢快,每个动作都干脆利落,尤其是在书架上拼写字母,和在秋千上玩耍的场景,让人印象深刻。那么多的细微动作,准确无误,很了不起。音乐效果很强大,演员演唱得很动听。

舞台上有很多机关,时而从地板上变换出很多课桌椅,时而从前后左右移动出卧室、图书馆,时而从天而降书本堆成的布景,时而从两侧喷出五彩的礼花,时而从幕布后出现神秘的烟雾和幻想中的父亲……

演员会时不时走下观众席暂时退场,结尾时全部滑着滑板车变换了队形谢幕。总之将各种要素得发挥得淋漓尽致。我很感叹,难怪老外喜欢看舞台剧呢!原来舞台剧的魅力真是录制好的电影所无法比拟的!它的现场感、互动感、音乐特效、舞台特效、即时性等特点是最大的特色。

影片的开头从一个小婴儿说起,铺垫了两件事情,即小女孩博览群书,有一些超凡的能力,充满奇幻的色彩。小女孩年龄与知识的反差,一个人与家里三个人的反差,都为下面的矛盾和冲突埋下了伏笔。叙事的节奏也很紧凑,没有多余的笔墨。

接下来的展开主要分两个部分,家庭和学校,“I'm right!You're wrong!”作为标志性的句子在两个部分都有出现。这一段在轻松搞笑的氛围中传递了小女孩的善良和正义,也描绘了学校这个新的环境,成功的塑造了女孩的帮助者--honey老师和她的敌人--疯狂的校长。

我认为影片的高潮部分是模糊的,或者说,创作者没有明白什么地方最为激荡人心。在一个小时左右的时候,剧情进展到小女孩和honey老师在校长家里的一场“猫和老鼠”追逐战,校长拿着链球歇斯底里疯狂的样子使整个气氛剑拔弩张,女孩和老师两人在逃跑过程中的默契互动既有爱又给电影增加了一些对称的美感。这个情节不仅悬念迭生,而且也通过校长的狼狈姿态和两人的机智躲避表达了主题,观影的时候,我觉得就应该在这里走向结局了。

而反观影片真正的高潮,则是女孩发现自己的超能力之后,扮鬼惩治校长,拿回洋娃娃。影片花了约20分钟的时间拍摄了校长从家到学校被女孩“整”的经过,虽然大快人心,但是也失去了原有的艺术价值,就像《天官赐福》看到最后部分变成变形金刚大战一样(不否认它是优秀的作品),让人觉得索然无味。

而对于开头铺垫的两个能力,也是两个看点,由于影片结构上的失误,都没有很好地表达。女孩博览群书仅仅体现在她在学校学习的时候表现优异,受到honey老师的关注,展开不够,未免让人觉得高开低走。这让我想起另一部电影《雷蒙斯尼奇的不幸历险》,就通过各种奇妙的发明凸现了三个小孩智力的优势,真正达到了“智商也是一种超能力”。而另一方面她用意念移动物体的能力在前面部分就只是想起来了表现一下,一直到最后三十分钟才突然起到至关重要的作用,这就像打辩论赛到结辩的时候提了一个新观点,这无疑是不符合规律的。本来观众在期待女孩会用什么样的方式打败校长以及人们对小孩的偏见,结果突然开发了一个超能力,这种“天降神兵”的处理方式会让观众感到失望和无趣。

结尾部分一直拍到女孩被收养,虽然故事完整,但是略显拖沓,创作者其实大可不必追求内容上的完美主义。

而对于影片中的各个人物,虽然有成功地塑造形象,但是都略显扁平化,如校长就直接被拍成了需要打倒的黑暗势力,而honey老师似乎就只是为了帮助女孩而存在,有很多地方欠缺解释,比如女孩一家为什么是这样?为什么女孩和哥哥截然不同?为什么校长会那么讨厌小孩?

总的来说,我认为这部影片本来可以承载更深刻的社会意义,但是创作者把它拍成了一个有happy ending的纯粹童话。