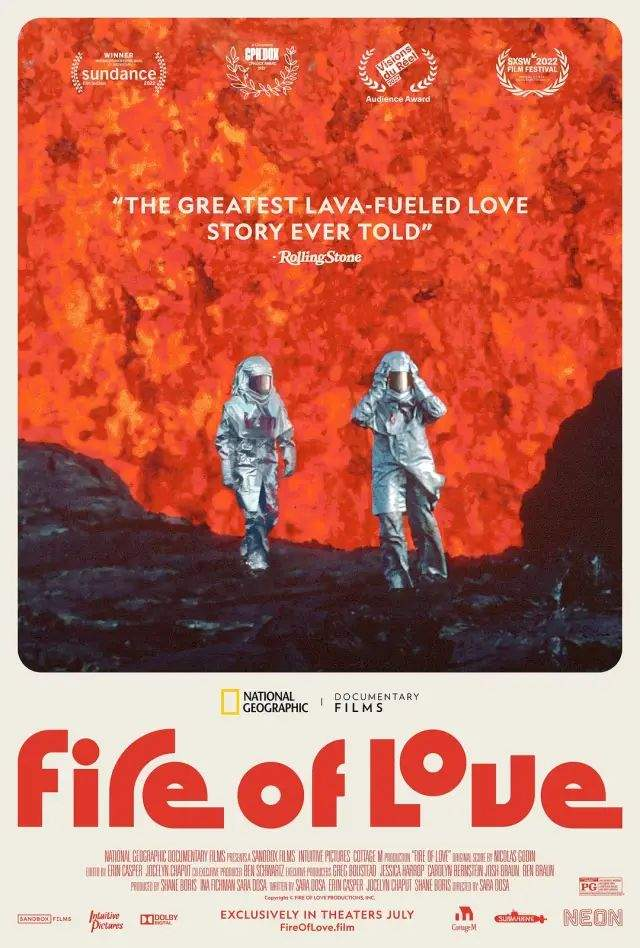

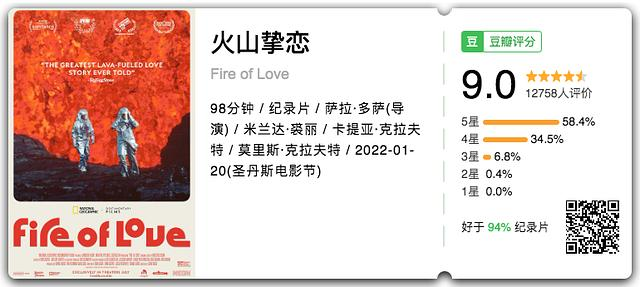

1、米兰达·裘丽,卡提亚·克拉夫特,莫里斯·克拉夫特 主演的电影《火山挚恋》来自哪个地区?

爱奇艺网友:电影《火山挚恋》来自于加拿大,美国地区。

2、《火山挚恋》是什么时候上映/什么时候开播的?

本片于2022年在加拿大,美国上映,《火山挚恋》上映后赢得众多观众的喜爱,网友总评分高达1002分,《火山挚恋》具体上映细节以及票房可以去百度百科查一查。

3、电影《火山挚恋》值得观看吗?

《火山挚恋》总评分1002。月点击量24次,是值得一看的纪录片。

4、《火山挚恋》都有哪些演员,什么时候上映的?

答:《火山挚恋》是上映的纪录片,由影星米兰达·裘丽,卡提亚·克拉夫特,莫里斯·克拉夫特主演。由导演萨拉·多萨携幕后团队制作。

5、《火山挚恋》讲述的是什么故事?

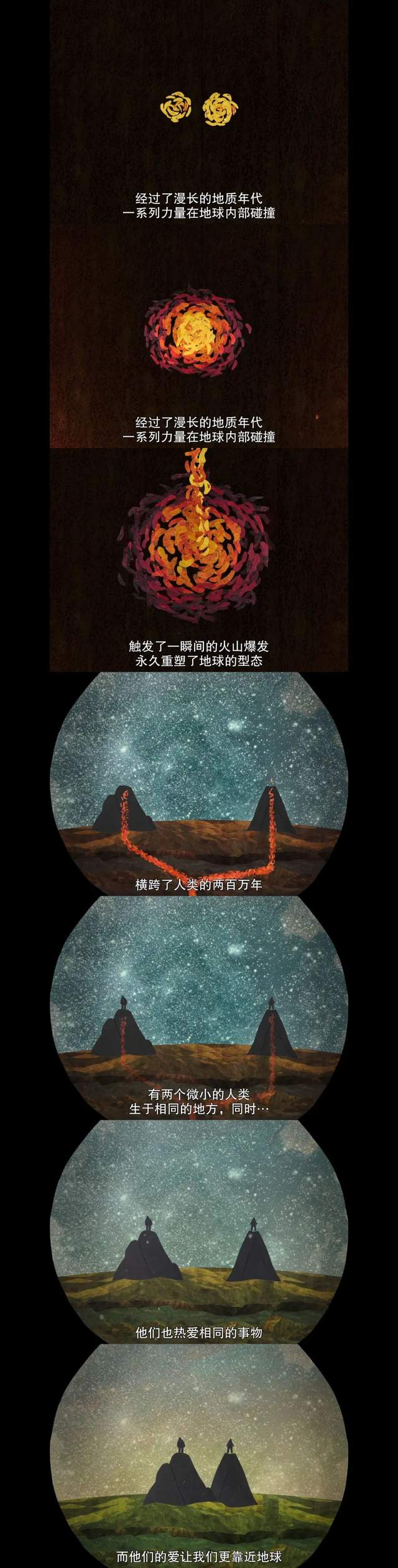

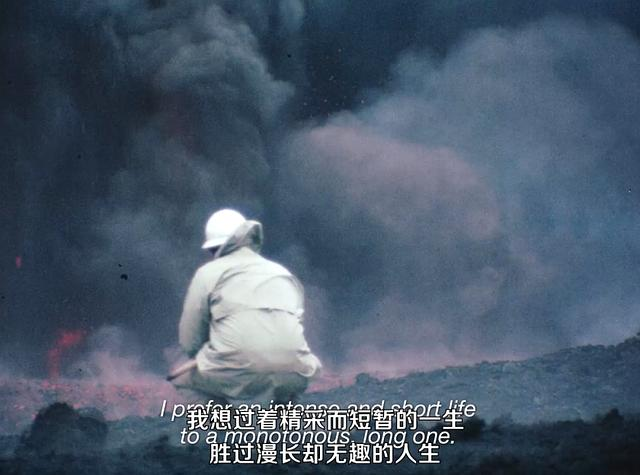

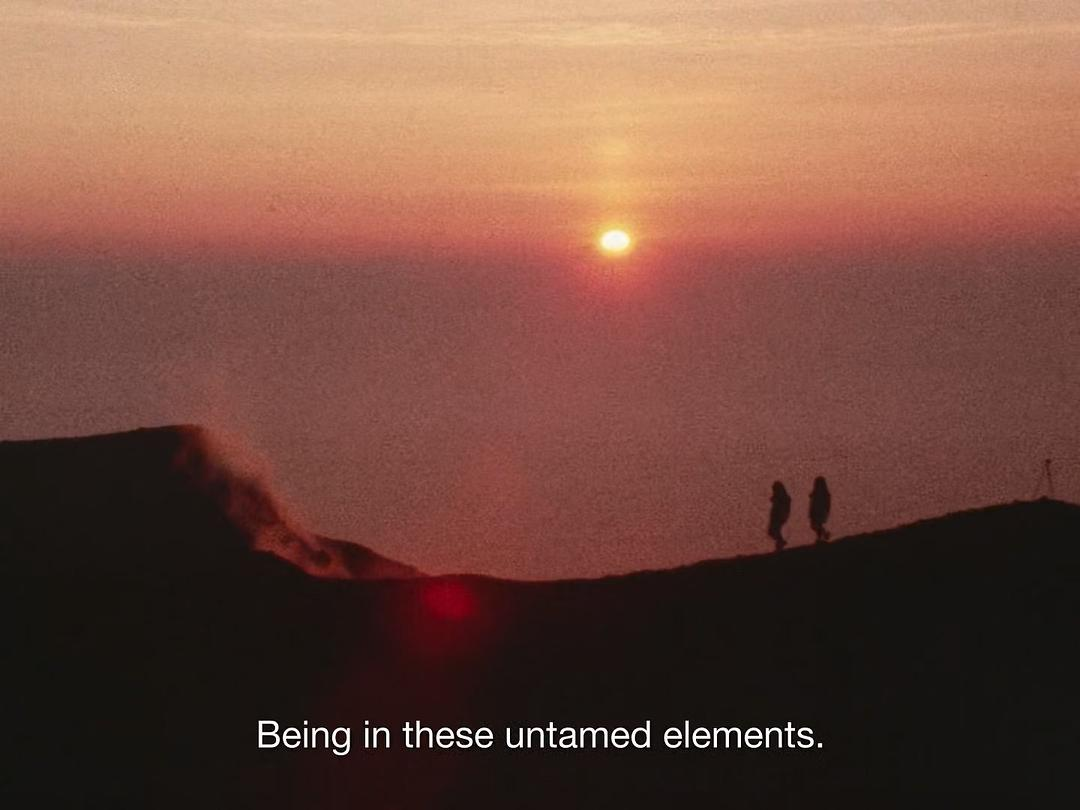

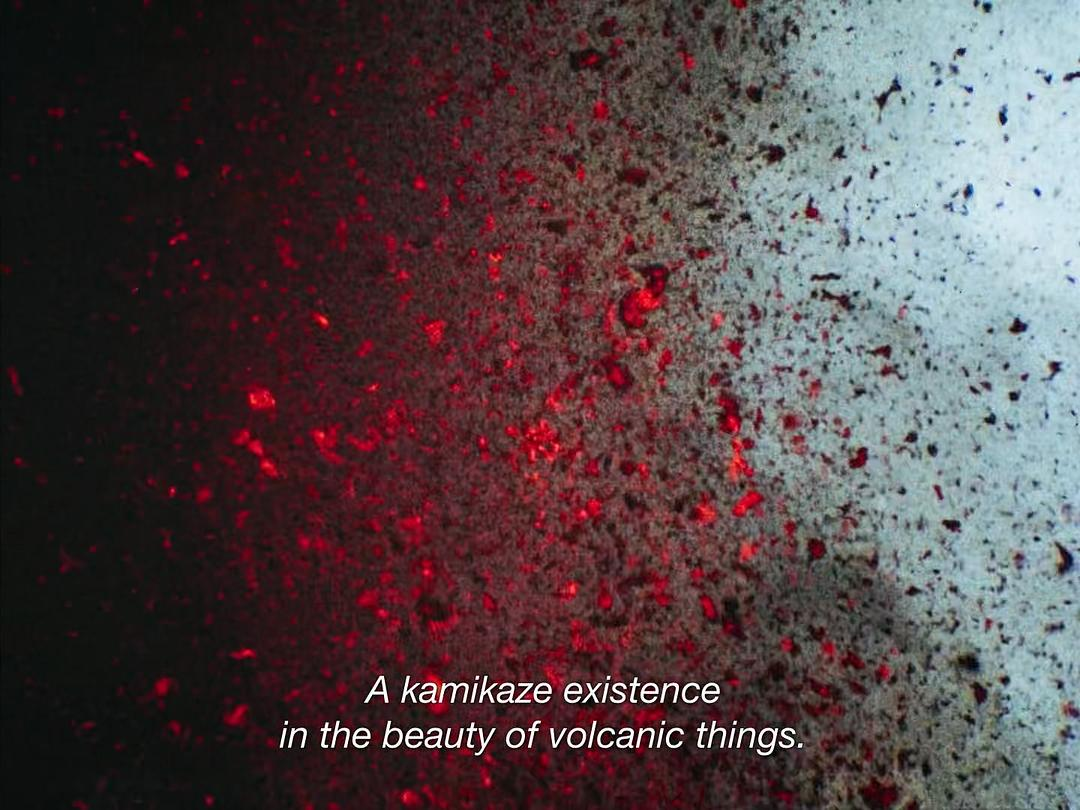

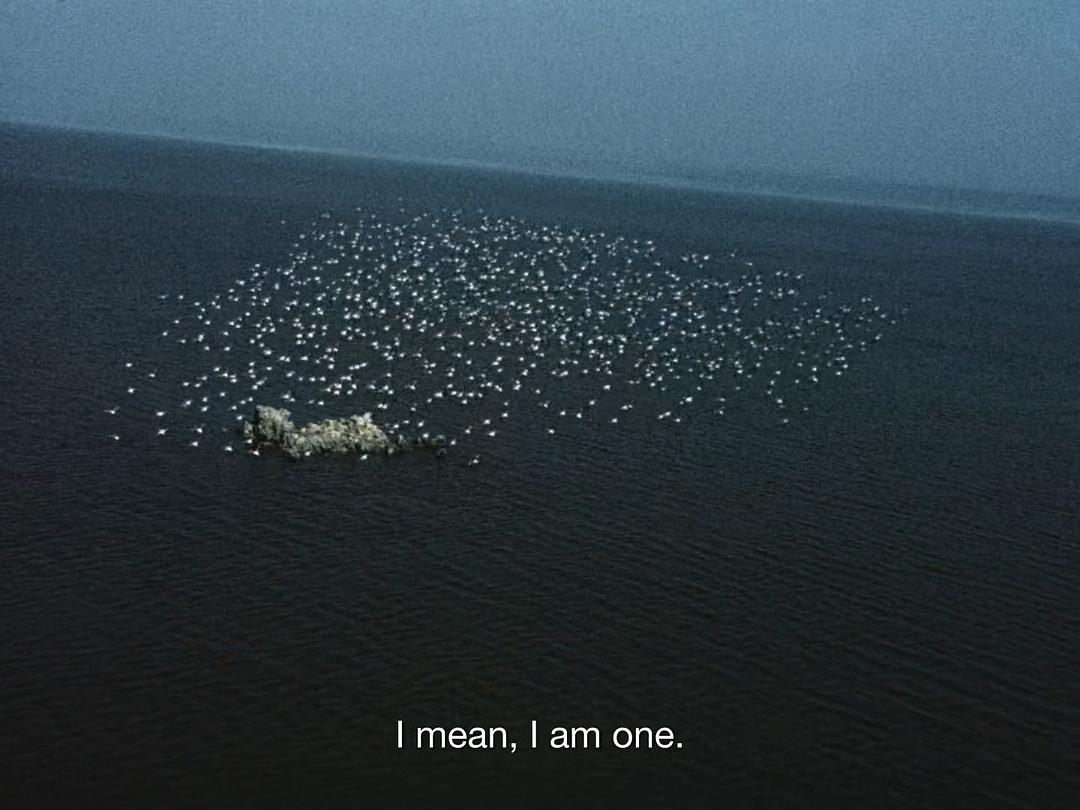

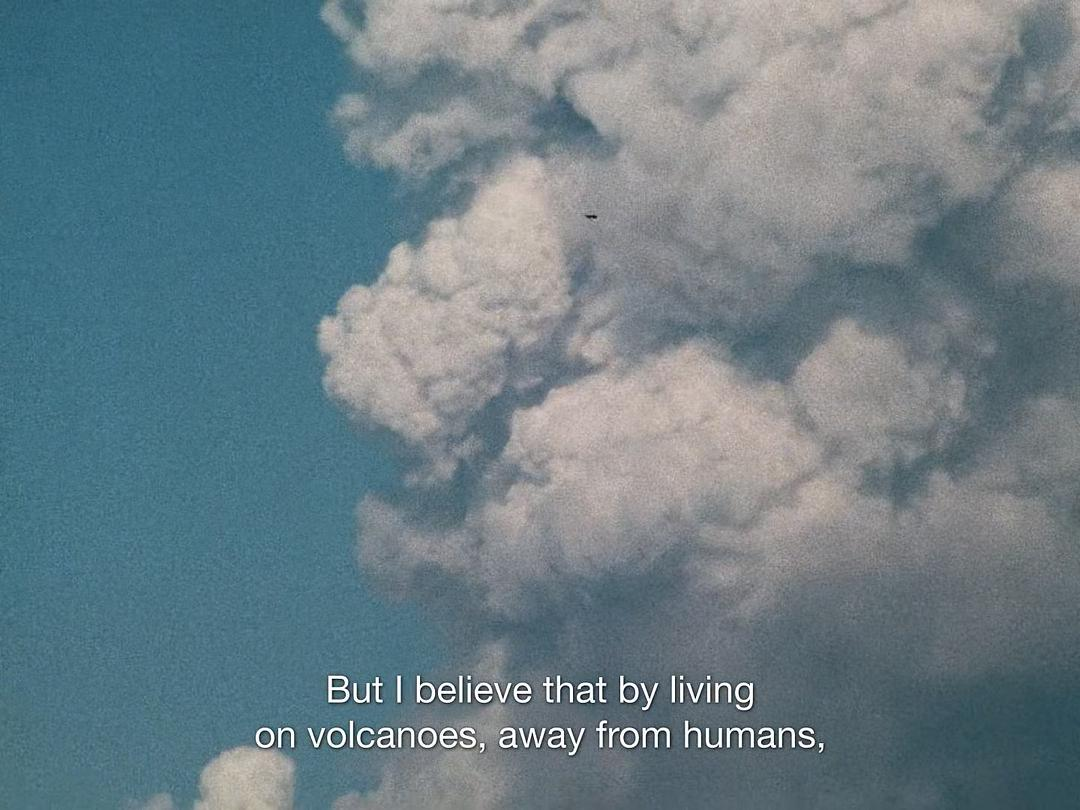

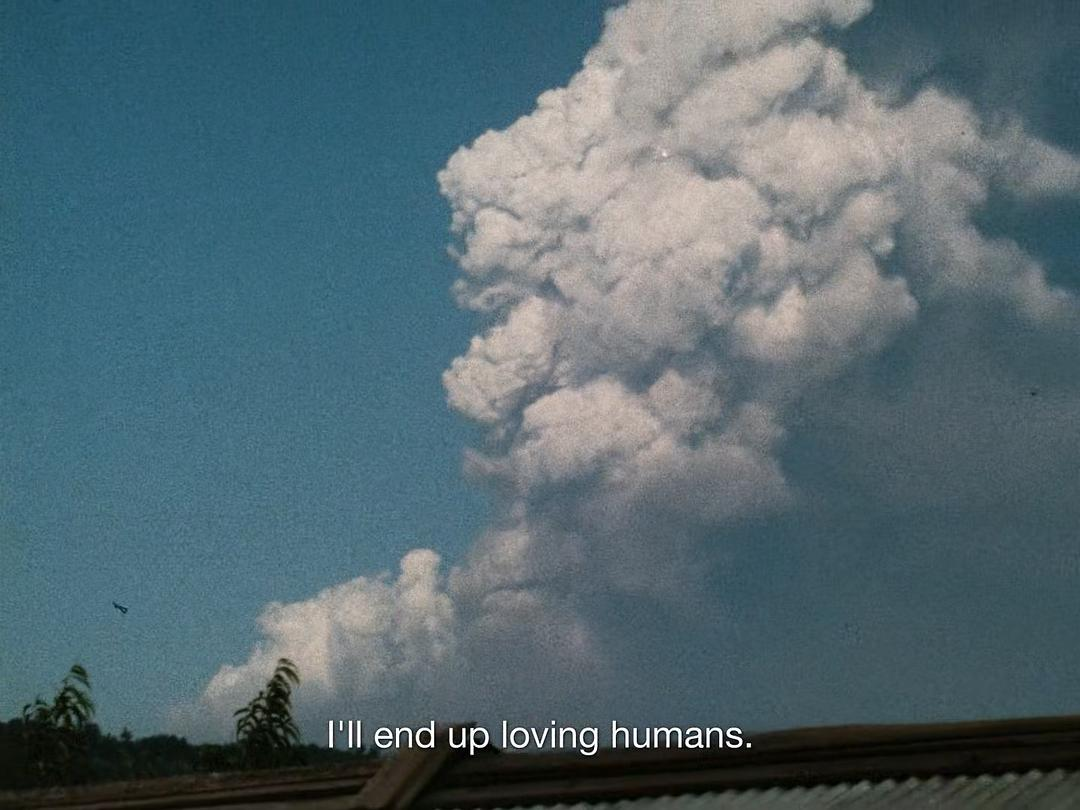

答:纪录片电影《火山挚恋》是著名演员米兰达 代表作,《火山挚恋》免费完整版2022年在加拿大,美国隆重上映,希望你能喜欢火山挚恋电影,火山挚恋剧情:Katia和Maurice Krafft除了彼此相爱之外,还深深迷恋着火山。二十年来,这对热爱冒险的法国夫妇纵情于与自然之间惊险、刺激的“三角恋”。两人追随全球的火山喷发和余波,用惊艳的摄影和震撼人心的影像记录他们的发现,并通过媒体和巡回演讲与好奇的观众们分享自身经历。最终,Katia和Maurice于1991年日本云仙 (Unzen) 的一次火山爆发中丧命,但他们给世人留下了关于自然的丰富知识和遗产。 这部隽意满满、充满视觉震撼的作品荣获2022圣丹斯电影节美国纪录片竞赛单元最佳剪辑奖,同时亦被选为2022瑞士真实影展开幕片

在人造物中度过一生的现代人,离完整的生态环境太远了,更不必说人迹罕至的火山周围

是的,我就是这样几十年活在钢筋水泥中的现代人,常常沉溺于向内的自我思考和情感意识追溯,向外的也常常是限于人类社会范围内,最广不过是现代社会的人类处境。没有说哪种思考更胜一筹,但作为人文社科的学生,非常喜欢这种全新的,地球活动的思考和体验。坦白来说,高中最讨厌的就是地理,平时也不会主动关注地质新闻。看完这部片子以后,让我有了时不时去关注地质学影像的冲动。

我看得仿佛被摄住了魂魄。内心颤抖,起鸡皮疙瘩,控制不住眼泪。异世界般陌生而神奇的火山及周围环境就足以使我目不转睛,更让我鼻头发酸的是他们的生活状态和理念。

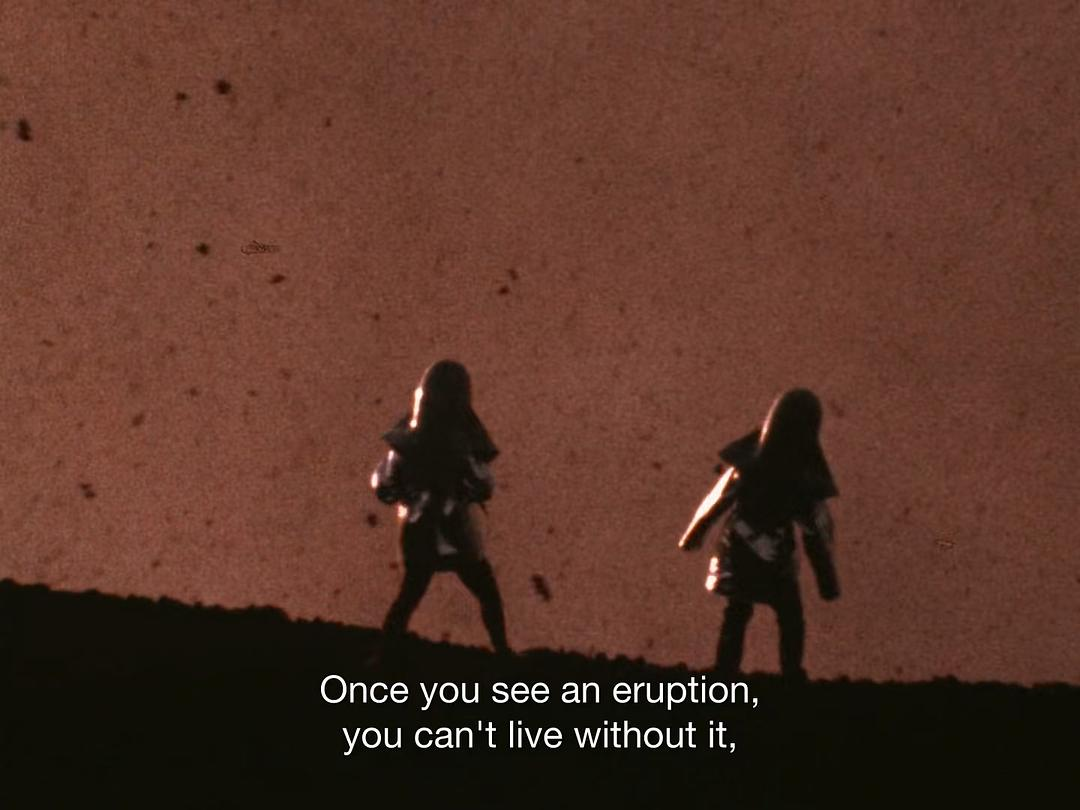

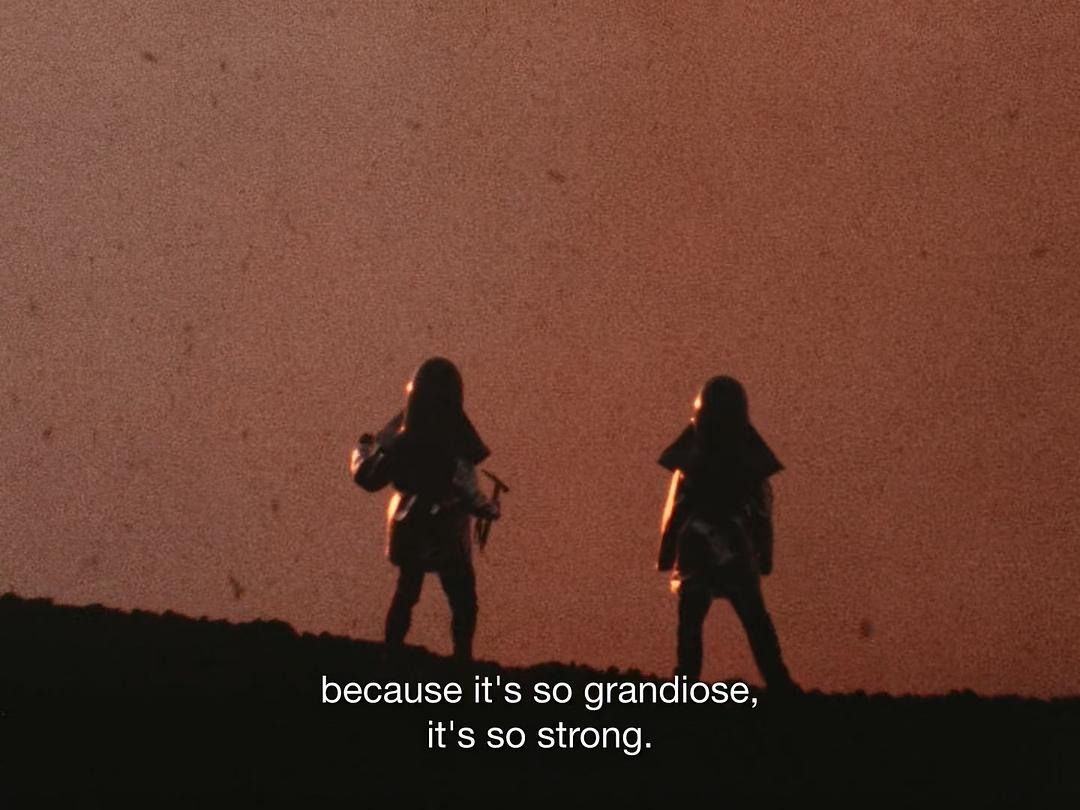

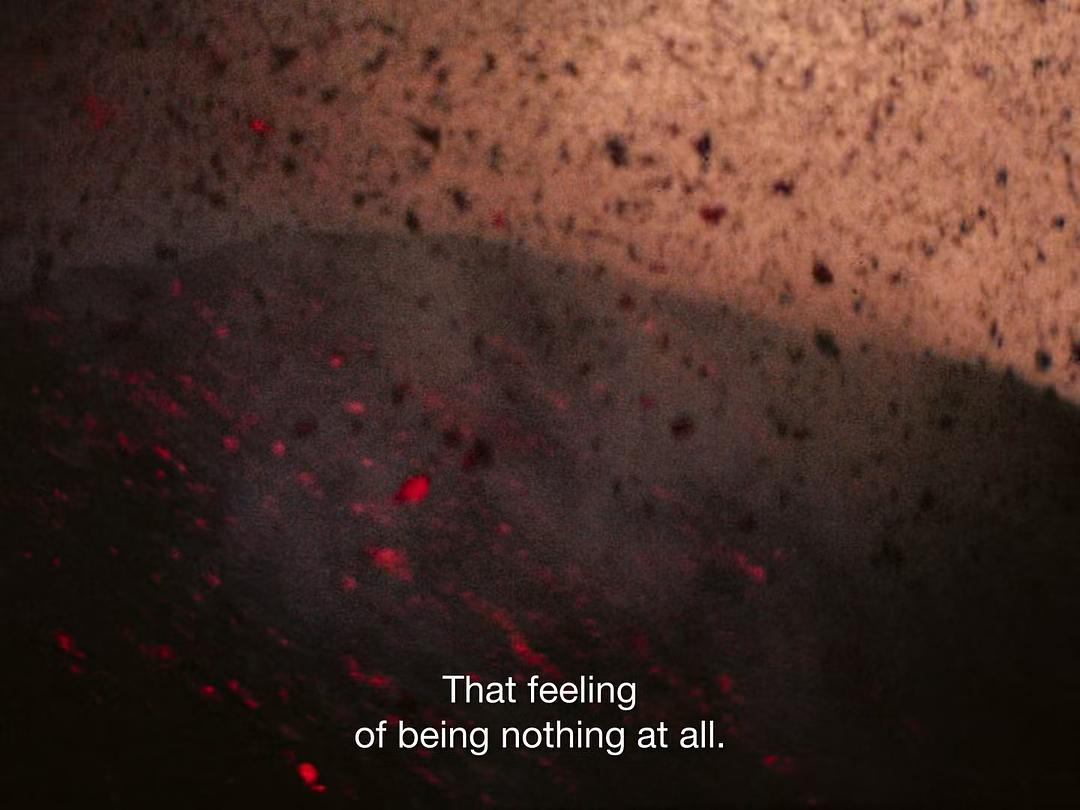

需要不断告诉自己,人太渺小了……不能深思,否则会失眠。庞大到失去感知的计量单位。原片中实景的感受更为震撼,以人为中心的镜头不断拉远,在没有拍到山的全貌前,人就已经消失到看不见了。

就像密密麻麻地在大象身上爬的蚂蚁,挥舞着触角和放大镜,大声说:我要认识你,为了——科学!

其实对比应该更明显,蚂蚁要更小,大象应该要更大。先不提这些沉睡前年百年的火山,就连随便捡起的一块石头,都比我们活的长,人生啊,不过一瞬,不过眨眼间。

面对在空间感知上恢宏的庞大和时间感知上的近乎永恒,如小黑点一样的哺乳动物在仅仅是小小一角的凝固的黑岩浆上蹦来蹦去,在描述历史时必须采用地质时间而不是工业革命以来的人造时间,正因如此,二人与火山的爱也显得如此磅礴,如此绵长,甚至可以说是永恒,尽管人类的时间中不可言说永恒,但这份爱确实属于永恒。

n三角挚恋里,刻画的最好的是对火山的热爱。

"life would only be volcano,volcano,volcano……in this fire,two loves find home"

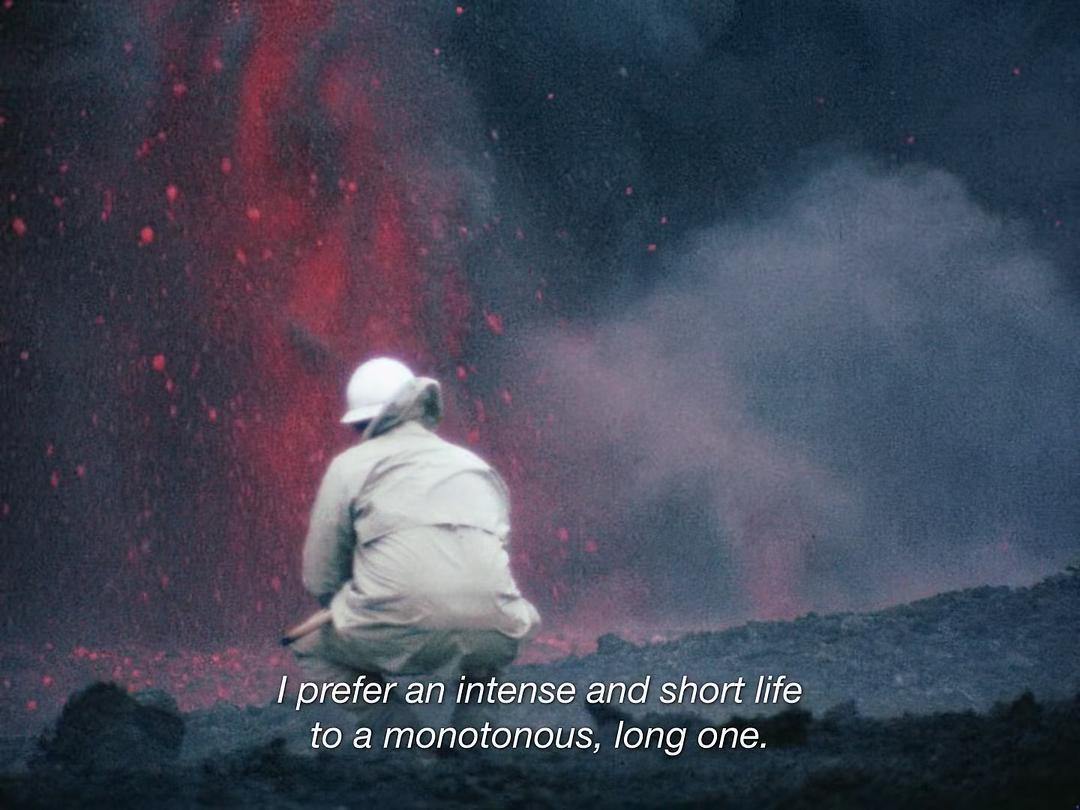

"我知道随时会死,但那一刻我不顾一切"

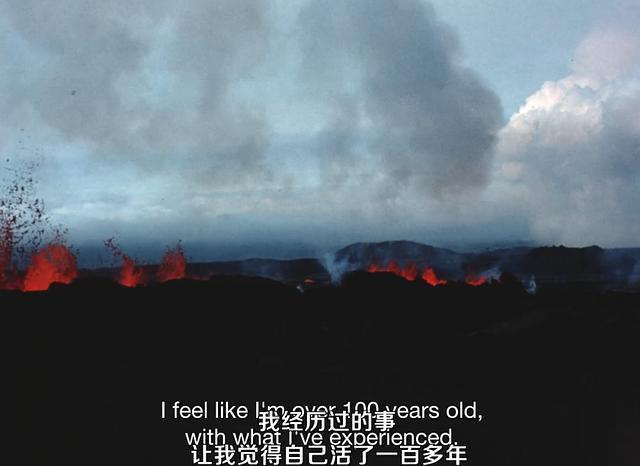

"我不遗憾,因为这些经历让我活了一百年"

"精彩而短暂的地活,不要无聊地度过一生"

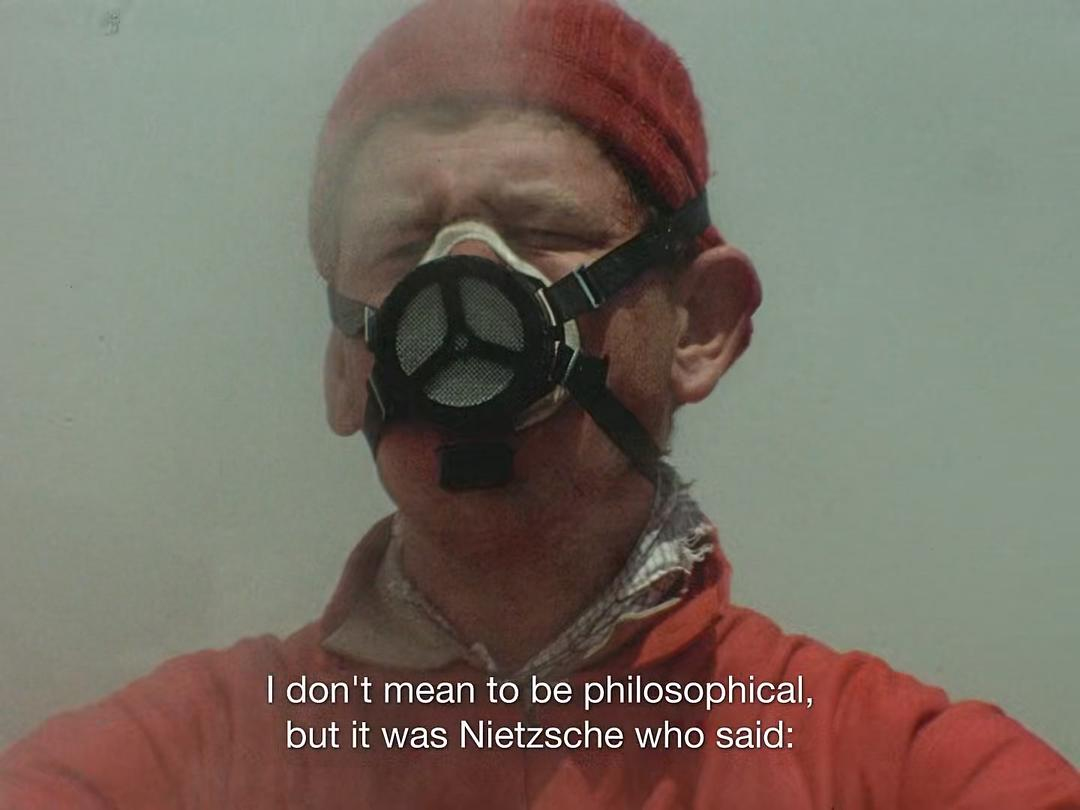

"尼采说,傻子是一无所有仅剩理智的人"

这样的誓言,配上震撼人心的滚烫炙热爆发的熔岩,配上恢宏无比鬼斧神工的屹立巨物火山,让我想肤浅地大喊——浪漫主义的人间形态就是火山爆发。

对于浪漫主义,我只想引用伯林的一些话:

"它是陌生的、异国情调的、奇异的、神秘的、超自然的;

是废墟,是月光,是中魔的城堡,是狩猎的号角,是精灵,是巨人,是狮身鹫首的怪兽,是飞瀑,是弗洛斯河上古老的磨坊,是黑暗及其力量,是幽灵,是吸血鬼,是不可名状的恐惧,是非理性,是不可言说的东西。

它又是令人感到亲切的,是对自己的独特传统一种熟悉的感觉……

它是幻想,是迷醉的梦,是甜美的忧郁和苦涩的忧郁,是孤独,是放逐的苦痛,是被隔绝的感觉,是漫游于遥远的地方,特别是东方,漫游于遥远的时代,特别是中世纪。

但它也是愉快的合作,一起投身于共同的创造之中……"

更可贵的是,少年的冲动和浪漫美好但难以持久,多少人在麻木中慢慢挥发掉浪漫的气息。而他们,就这样保持至死,这样的理想主义,这样的献身于最高事业,怎么能不让人热泪盈眶!

影片后段又升华到了人文主义,宁愿一辈子活在火山上的火山学家,对人类的温情比岩浆炙热数倍。"一直活在火山上,才能爱上人类"……因为二人做的火山教育片,菲律宾的数千人,以及后世不计其数的人,免于一难。又忍不住哭了。

我确信,生命确实是微不足道的。

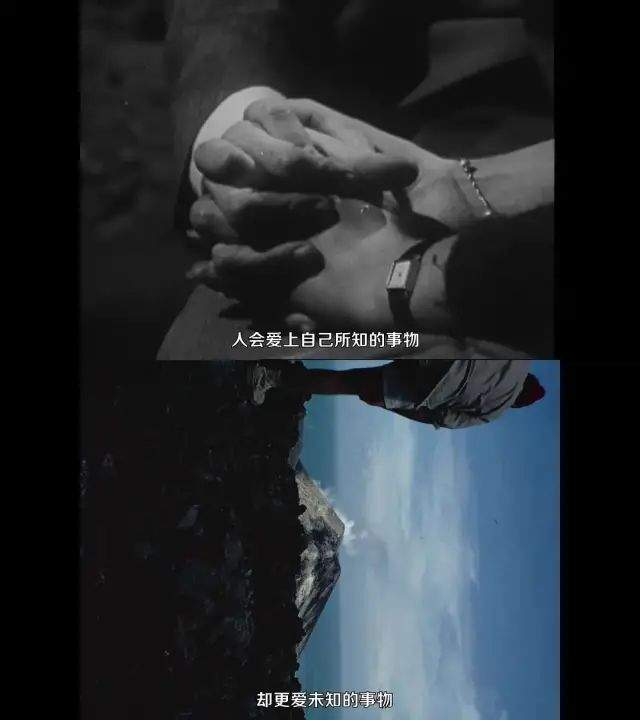

n一开始关注的重心其实是二人的爱情,虽然越看越忘记这个初衷,但还是提一下吧,他们的爱和陪伴,使得爱情所指的形态和结构都显得单薄。

几百人的影院里,感叹声此起彼伏,最后我擦干眼泪才离开。

自然之中,既有与人类和谐共生的怡然娴静,也不乏为人类所恐惧的崇高力量。

深海、峡谷、雨林,当然还有火山。

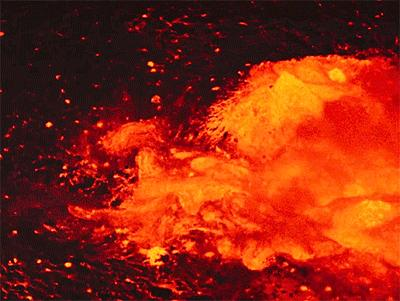

迸发而出的岩浆,吞噬生命的火舌。

面对火山,大多数人都是敬而远之。

却有这样一对夫妇:

他们对火山的爱同岩浆般炽热,他们两人之间的爱,同火山般绚烂。

谱写出了一曲,关于火山的挚恋诗篇——

冰冷的世界中,时间冻结。

世界上有一团火,火里住着一对爱人。

影片从1991年6月2日开始,那是这对爱人生命的倒数第二天。

如果要为“天生一对”找一对代言人,卡蒂亚与莫里斯绝对是不二之选。

卡蒂亚从小,便与寻常女孩不同。

在别人还在拿着洋娃娃过家家的时候,去意大利看火山就成了她儿时的梦想。

如此叛逆的卡蒂亚,一度被父母送去了专门管教女孩的学校。

莫里斯也是如此。

离经叛道的他,自从七岁见到第一座火山,其视作是一生的追求。

二人相识于史特拉斯堡大学。

在卡蒂亚19岁那年,他们在校园的长凳上遇见。

面对二人共同的热爱——火山,他们更是能坐在咖啡馆中从天亮聊到天黑。

在地球的一个小小端点,两个渺小的个体相知相识,并且约定永不分开。

当然,最后也的确遵守了他们之间的诺言。

60年代的法国,风起云涌,存在主义思潮兴起。

他们一同经历了“五月风暴”,并坚定不移地走到了队伍的前列。

然而对于现实的不满随着1967年,美国战斗机在南越投下两枚炸弹。

越南战争的开启达到了顶峰。

莫里斯说:“因为火山远超乎了人类,成为我们想追求的目标。”

二人参与反战游行后,双双陷入了对人类失望的情绪之中,并义无反顾的走向了自然。

1970年,二人举行了简单的婚礼。

从那时开始,他们的人生只有火山。

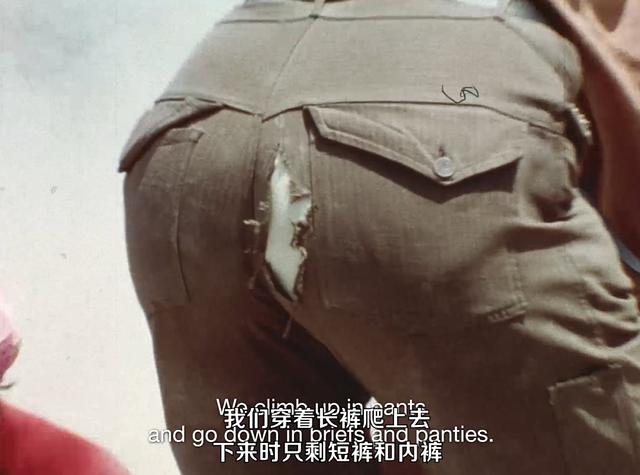

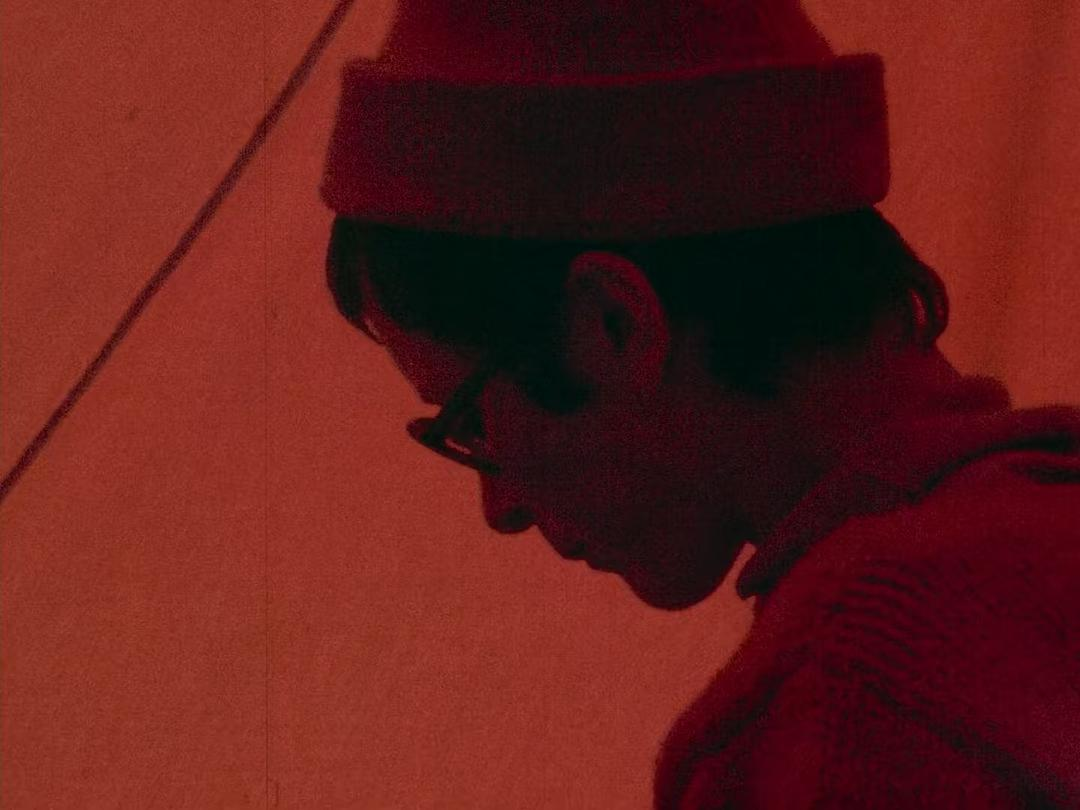

在观察的早期,热爱可以抵消一切困难。

就像片头那样,车子抛锚是常有的事。

除了没有先进的交通工具,他们连防护服也没有。

穿着长裤爬上去,下来时却只剩下了短裤和内裤。

然而二人的一腔热血,也足以与火山无情的炙热相抗衡。

莫里斯说,若能吃石头维生,他一定会永远住在山上……

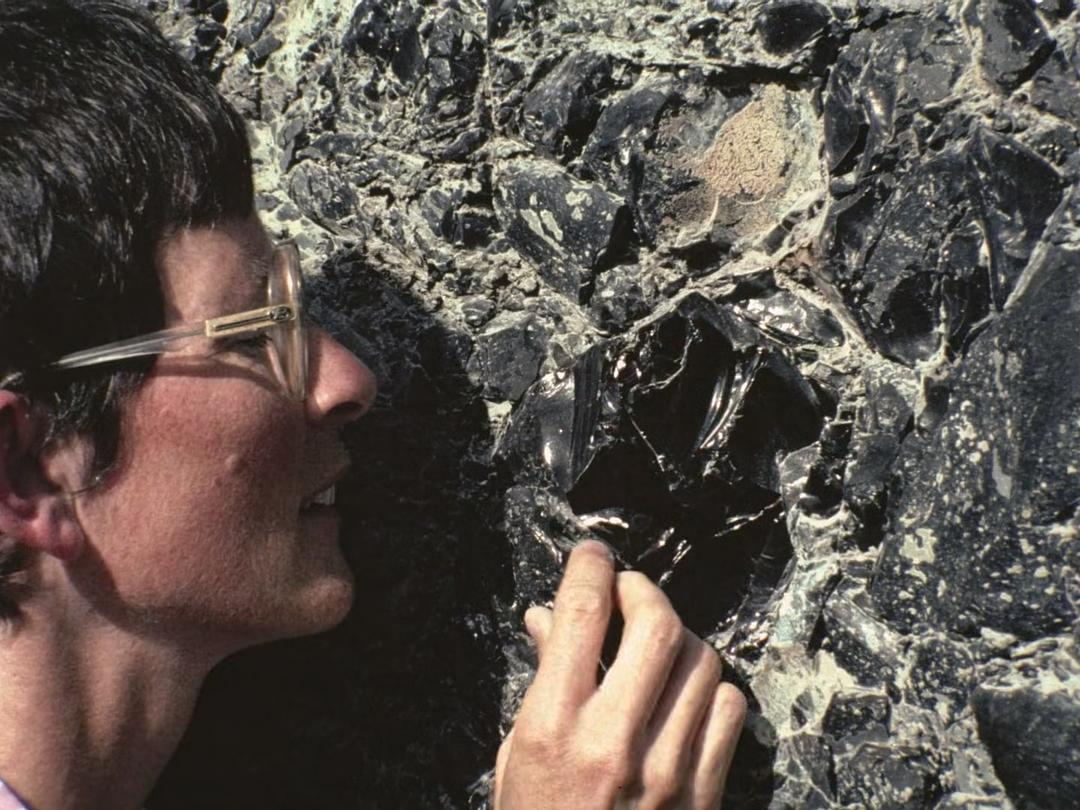

他们为后世留下了极为丰富的影像资料。

本纪录片所有火山相关的素材,几乎出自两人当年之手。

同时,他们还留下了样本、文字、几百小时的影像、数以千计的照片。

同样以此为题材和影像资料创作的纪录片,还有赫尔佐格今年的作品《心火:写给火山夫妇的安魂曲》。

赫尔佐格用更加风格化的手法,与本片一起,共筑了卡蒂亚和莫里斯爱情的“二重唱”。

卡蒂亚和莫里斯与他们一同挚爱的火山就一直过着这样浪漫、惬意、热血的“三角恋”生活。

探寻火山的秘密终归是危险的,但他们总能不失幽默的从容应对。

一次,莫里斯不慎在高温的泥巴里烫伤。

卡蒂亚则在一旁兴致勃勃地“取笑”道,“他的皮肤在像洋葱一样剥落!”

丈夫也不甘示弱。

在观测时,时不时会有飞溅的石块,大的重达几吨,小的也有一两公斤。

在测试防护服时,丈夫也会毫不犹豫的将石块砸向爱人头上搞笑的头套。

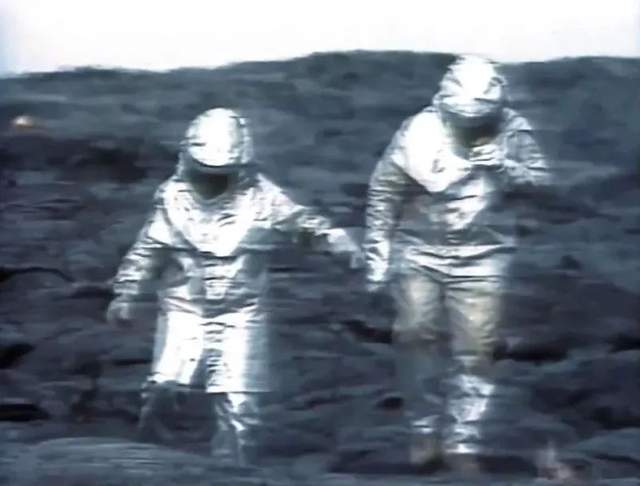

像是只有在科幻片中才能看到的景象一般,他们身穿防护服,在1200℃的熔岩与岩浆前,开心地手舞足蹈。

每次涉险,莫里斯都会走在卡蒂亚的前面,为身后娇小的她留下了清晰的脚印。

一步又一步的脚印,不仅是卡蒂亚前进方向的指引。

同时也是整个人类火山探索的道路上的莹莹之火。

火山学家将火山进行了分门别类,但莫里斯认为每一个火山都有自己的性格。

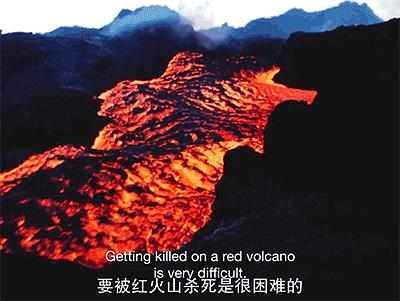

然而,红火山的温柔与灰火山的狂暴是截然不同的。

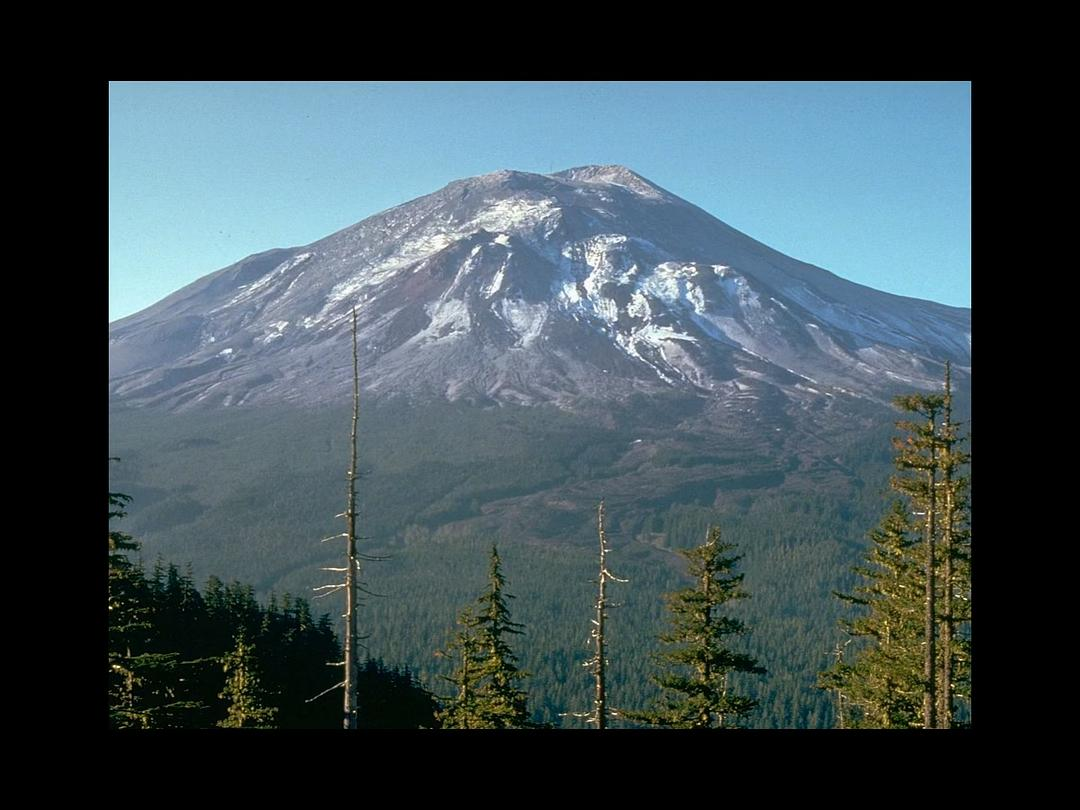

1980年,美国的圣海伦火山爆发。

这不是夫妻二人第一次面对恐怖的灰火山。

然而满地的坑洞,迸发的岩浆,焦黑的土地再一次带来了震撼。

当然还有莫里斯手中,那盘同为火山研究学家的友人唯一的遗物——

一盘融化了的录像带。

1985年,位于哥伦比亚的内华达德鲁兹火山爆发。

但当地政府并没有采纳火山学家的警告,认为疏散成本过高,致使2.5万人在此次事件中丧生。

生灵涂炭的哀嚎,友人离去的不舍。

从那之后,莫里斯夫妇开始致力于灰火山的专门研究以及火山灾害教育普及。

一段段鲜明的影像,浪漫又恐怖。

像是绽放在地球之上爱意的玫瑰,又仿佛是地狱烈火无情的呼唤。

这些既充满艺术气息,又具有警示意义的画面,触动了人类的心灵,毕竟我们轻视自然良久。

“我知道某天火山会害死我,但我一点也不在意。”

影片以二人的去世为开端,我们越走近这一对“火的恋人”,就越对这份炙热的感情所不舍。

1991年6月3日,回到了影片开始的第二天。

卡蒂亚和莫里斯生前最后的影像

为了追逐火山活动,原本计划前往南美洲的马丁尼克岛的二人改道日本长崎。

而后在滚滚而来、能够吞噬一切的火山灰下,二人结束了对火山的探索之旅,永远的长眠于挚爱的火山之中。

然而,他们的心脏虽然停止了跳动,但是他们的贡献却一直在绵延。

一周后,菲律宾皮纳图博火山爆发。

内华达德鲁兹的悲剧终于停止了宿命般的重演,政府及时地撤离了58000余人。

而在这次菲律宾有史以来最严重的火山灾害应急处理成功的背后,是莫里斯夫妇二人孜孜不倦摄制的影像引起的当局的重视。

影像记录了二人所热爱的一切,却唯独没有记录下与这个世界告别的片段。

甚至在热浪席卷之后,他们像是不曾来过般,未留下只言片语,孑然离开。

通过涌浪附近的地表痕迹显示,或许他们临终前就在彼此身旁,或许他们曾在火山爆发中告别。

向彼此,向火山,向自然,向人类。

莫里斯说:

“当我们远离了人类,从而重新爱上了人类。

他们因人类的互相伤害因战争而失望离开,看到了世界的另一面重获希望与爱,回过头来为世人留下有关美与爱的故事。

比起漫长而无聊的一生,我宁愿选择短暂而充满精彩的一生。”

*本文作者:浅浅

在亲身感受火山在面前喷发之前,不知道他们在说什么,片中的刻意煽情也让我不舒服,但还是能感受到“一股宏大的东西在向我招手”。为了填满正文不少于140字的傻逼规定,写些什么好呢,附首诗吧,什么诗好呢?想到Edith Södergran的这一首,很契合

Don't collect gold and jewels

Humans,ndon't collect gold and jewels:nfill your hearts with longing,nthat burns like red-hot coals.nnSteal the rubies from the angel's gazes,ndrink the cold water of the devil's pool.

Humans,ndon't collect treasurenthat make you beggars;ncollect richesnthat give you royal power.

Gift your children a beautynthat human eyes haven't seen,ngift your children a powernthat can break open the doors of Heaven.

最近《火山挚恋》在国内上映了,主要讲述了两个伟大探险家卡缇娅和莫里斯夫妇一生追逐火山秘密的一生,有趣的是同期稍晚一点赫尔佐格也用卡缇娅和莫里斯夫妇的生前留下的影像资料拍出了《心火:写给火山夫妇的安魂曲》。两部电影虽是同一时期上映,且共用了夫妇俩生前留下的影像记录资料,但《火山挚恋》火了,《心火:写给火山夫妇的安魂曲》却稍有些冷落。这个差异化也从侧面证明了,当下的观众更容易被强观点输出的电影视角所吸引,即使是在看一部纪录片我们在意的也不是真实,而是被包装的“元素”,私人来说《火山挚恋》的本质是一部“抖音”化的电影。

我们看两部电影的名字,《火山挚恋》鲜明的把猎奇倾向直观的展现出来,即“火山”和“爱情”,而赫尔佐格的《心火:写给火山夫妇的安魂曲》更像是一封质朴的致敬散文的标题。观众爱看哪个也十分鲜明,当下标题党的盛行不也是这样的逻辑思维吗?

回到两部电影的讲述方式上去看,两部电影都是基于卡缇娅和莫里斯夫妇生前留下的影像资料导演重新整理去讲述的。《火山挚恋》过于修正某些正确的东西,比如“奇观”、“奉献”、“同理心”甚至过多笔墨的“爱情”,所以本片成为了火山夫妇两个人被滤镜化的传记纪录片,显得太过于“规矩”和“神话”。更不用说旁白和过多的配乐有多么呱躁,最让人不舒服是在原本就震撼的影像素材上又多余的添加了讲解人主观的解读,且讲解人没有客观的跳脱开来作为第三者去讲述,而试图与夫妇两人拍摄的已经够宏伟的影像合二为一,这是最让人无法接受的“毁坏”。结尾对夫妇两人的遇难也太过于一笔带过,这种只聚焦奇观和爱情的纪录片我觉得异常的糟糕!这也是我说电影很“抖音”的原因,他着重的是奇观。甚至让我想到那些讲解电影的短视频,注意看这个男人叫莫里斯,这个女人叫卡缇娅,她们和火山恋爱了,这个比较虽然不恰当,但可见背后的逻辑是一致的,素材剪辑加解读人主观的强附加

和《火山挚恋》对比看。赫尔佐格这只有致敬,像是同类的惺惺相惜,赫尔佐格没有介入自我的主观,而是崇敬的代替式去展现夫妇两人镜头下的世界和壮景。在赫尔佐格这里他甚至认为夫妇两人是从科研转变到伟大的电影人以及崇高的艺术家,这个结论也是赫尔佐格从两人遗留的影响风格变化推断得出的。对于冒险精神以及此精神下获得的珍贵影像,任何一个观众都是敬畏的。赫尔佐格剪辑的素材里,真的像是替代莫里斯去看待这个世界,而两人的伉俪情深是无需过多赘述的,正如赫尔佐格所说一切都在影像里了,电影里那个悬崖的拍摄画面一定是卡缇娅拉着莫里斯完成,这些点点滴滴在影像背面的东西足以证明两人的情感:生死与共。而在云谷发生了什么,赫尔佐格也是通过影像和拼凑去还原夫妻俩真实的状况。这才是真正的纪录片,客观和崇敬,别无再多的情感,把一切归还给拍摄的人。

这样去比对两部电影并不是想一味的去踩《火山挚恋》,毕竟在传播性上,它把火山夫妇的故事带给更多的人。但通过赫尔佐格这样的老炮,希望能带给我们更多关于纪录片真实性的思考。这是一次难得的对比机会。

开场字幕一出现,就能感受到《火山挚恋》这部纪录片的与众不同。导演Sara Dosa拒绝向大家展示自己或其它主创的名字,而表示这部电影是“Katia, Marice and friends”一起拍摄的——的确,这是一部绝大多数影像都由数十年前的主角们拍摄,或由电视台采访他们的录像、与他们同行的伙伴们的摄影等内容构成的纪录片,由今人原创的大概只有中间插入的几段可爱动画。导演从两位主角留下的大量资料中挑选出精彩的部分剪辑在一起而已,在还原他们的人生轨迹的同时,也通过精巧的叙事设计、跨越时空阻隔的共情和对科学史的了解,出色的传达出了他们的抱负和数十年寻访火山之旅中的思想变化。《火山挚恋》远不止是烂番茄网站上影评人共识中形容的“一对有着奇异志趣伴侣的故事”或者“摄人自然摄影合辑”( “Whether as a story of one couple's quixotic quest or simply a stunning collection of nature footage, Fire of Love burns bright ”),还融入了(既来自于Katia和Marice,也来自于二十一世纪的导演和主创的)对生命与死亡的沉思、对人与自然关系的探求,以及对人类之爱的礼赞。

虽然火山长存,喷发不息,但是Katia与Marice这一代火山学家却是只有特定时期人类社会中才会出现的人物。战后相对和平安定的世界环境和迅速发展的航空运输让他们得以畅通无阻地前往世界各地追寻火山。电视文化的传播渠道让他们的个人形象和考察成果可以经常以动人的形象出现在世人眼前,收获社会支持与物质资助。便携摄影设备的普及让他们可以像新浪潮影人一样带着全套设备记录下火山与熔岩的形貌。即使在一个多小时的纪录片影像中,也能看出这对火山学家夫妇实际上是深受当时各种思潮影响的知识分子:无论是在极寒还是酷暑之中,Katia总是以一种几乎可以被称为时尚的方式出现在镜头前,而Marice则有意识(并充满爱意地)用电影摄影的方式捕捉下火山和妻子的精彩瞬间。他们就像在不断以不同方式、在不同极端环境下进行一场充满艺术和科学自觉的摄影实验,尝试捕捉自然的壮美。甚至有时还会玩性大发,留下致敬经典电影(荒野大镖客!)的影像。无论是被电视台采访的Marice,还是笔耕不辍写下众多日志的Katia,都流露出对存在主义哲学的了解(甚至,这种哲学可能指导了他们的人生)。和战后一代的众多青年一样,他们反对战争、歧视与结构性的压迫,为了声援越南人民共同走上街头。正是出于对“人类的节律”(rhythm of human)的不满与幻灭,他们才转向探索“地球的节律”(rhythm of Earth),从中发现科学规律和永恒的美。连他们的生活方式也带着时代的印记——即使在法国,在这一代人之前,有多少人能够完全挣脱家庭、传统与职业的束缚,成为这样四处漂泊的自由职业者呢?

当然,要想完全理解Katia与Marice的生活,除了社会背景与文化潮流外,还需要考虑科学史的发展进程。观影者不难发现,在Katia和Marice开始寻访火山时,火山研究仍然是少有人问津的领域,全世界范围内只有几百个火山研究者,而人们对火山的机制也知之甚少。个人感觉这很可能是因为在很长时间以来火山仅仅被视为一种壮观但危险的奇观,缺乏进行大规模深入(且高难度)研究的价值和意义。然而,1960年代初期,板块构造理论得到了证明(这在片中也多次提及),没有生命的地球在科学家眼中有了自己的“脉动”,在不断进行着虽然缓慢但充满活力、影响深远的变化,最终造成世间的沧海桑田。地球第一次有了自己的“节律”和历史性,(与之类似的变化可能是18、19世纪之交古生物学的突破——人们第一次发现生物会灭绝,地球上的生命有自己的历史),这对地球科学、生态学甚至哲学都产生了重大影响。1970年代,哲学家和生态学家们提出打破以人类为中心的生命观,重新审视人类与地球自然关系的深层生态学(deep ecology)。1980年代,另有学者提出“盖娅”理论,将地球视为一个有生命、有内部物质循环,甚至有某种意识的整体(其提出者Lovelock上个月刚刚以106岁高龄离世)。在新一代学者们看来,地球的变化来自于内部不断进行的地质运动,而火山则是这种地质运动的鲜活证明、重要表征,有了远胜过往的研究价值。于是,Katia和Marice一跃而从醉心于美景的爱好者而成为了站在风口上的新星,方兴未艾新学科的先行者(free lance star in a new field)。他们正好处于一个学科形成的关键节点上:既有足够的关注和预算支持他们的研究,又还没有形成严密的学院体系,让他们得以作为自由职业者进行天马行空式的创作。而他们的研究旨趣也与科学史发展进程暗合,旨在打破以人类为中心的时间观,追寻自然深处属于地球的时间尺度,考察其对人类的影响,启发关于人与自然关系的新知。

但是,这也意味着他们总是生活在“人类节律”与“地球节律”的冲突与张力之中,因此而不断对生命的意义进行质疑与思考。如何看待他们短暂的生命与穷尽一生也无法见证其中万一的火山活动的关系?如何衡量随时有可能在研究活动中降临的、如影随形的死亡,和死亡导致的阴阳永隔?当深爱的火山吞噬无数无辜生命时,该如何自处?从影片中我们可以看到,在这种矛盾中不断进行的磨砺与思考让他们从追寻新奇体验的冒险者变成了老练的科学家和甘愿为人类福祉一生挚爱牺牲自我的——如果我可以这么说的话——英雄。面对火山的永恒与危险和人类生命的脆弱与短暂,他们的回应是“比起漫长而无聊的一生,我宁愿选择短暂而充满精彩的一生”,要用生命见证“人类的雄心与虚荣”(“How great is the ambition and vanity of men”);考虑到在冒险中失去另一半的可能性,他们的回应是要永远走在一起,就算要离开人世,也绝不放弃彼此;而在见证好友死于危险的灰火山喷发,数万民众被灰烬埋葬的惨剧之后,他们更是毅然选择放弃探索美丽红火山的安全生活,自愿接近危险得多的灰火山(用Marice的话说,对于行家而言,探索红火山只用冒一定的“calculated risk”,而灰火山的危险性则连最老练的火山学家都无法预测)以获得足以警示世人的一手资料,并最终为此殒命。在影片的最开始,导演就坦诚地展示了他们的结局,但又用此后的全部篇幅向所有观众说明,他们对此早有预测,这是他们自己做出的选择与牺牲。

作为安坐电影院中的观众,我没有这样的非凡勇气,但至少能够通过这部纪录片中凝聚的,Katia与Marice的冒险中知道世上原来还有这样深沉的爱。它既是对具体的个人的爱,也是对人类的爱,还是对自然的爱。而正如他们所言,这种爱能让我们离地球更近(“That love moves us closer to the Earth”)。