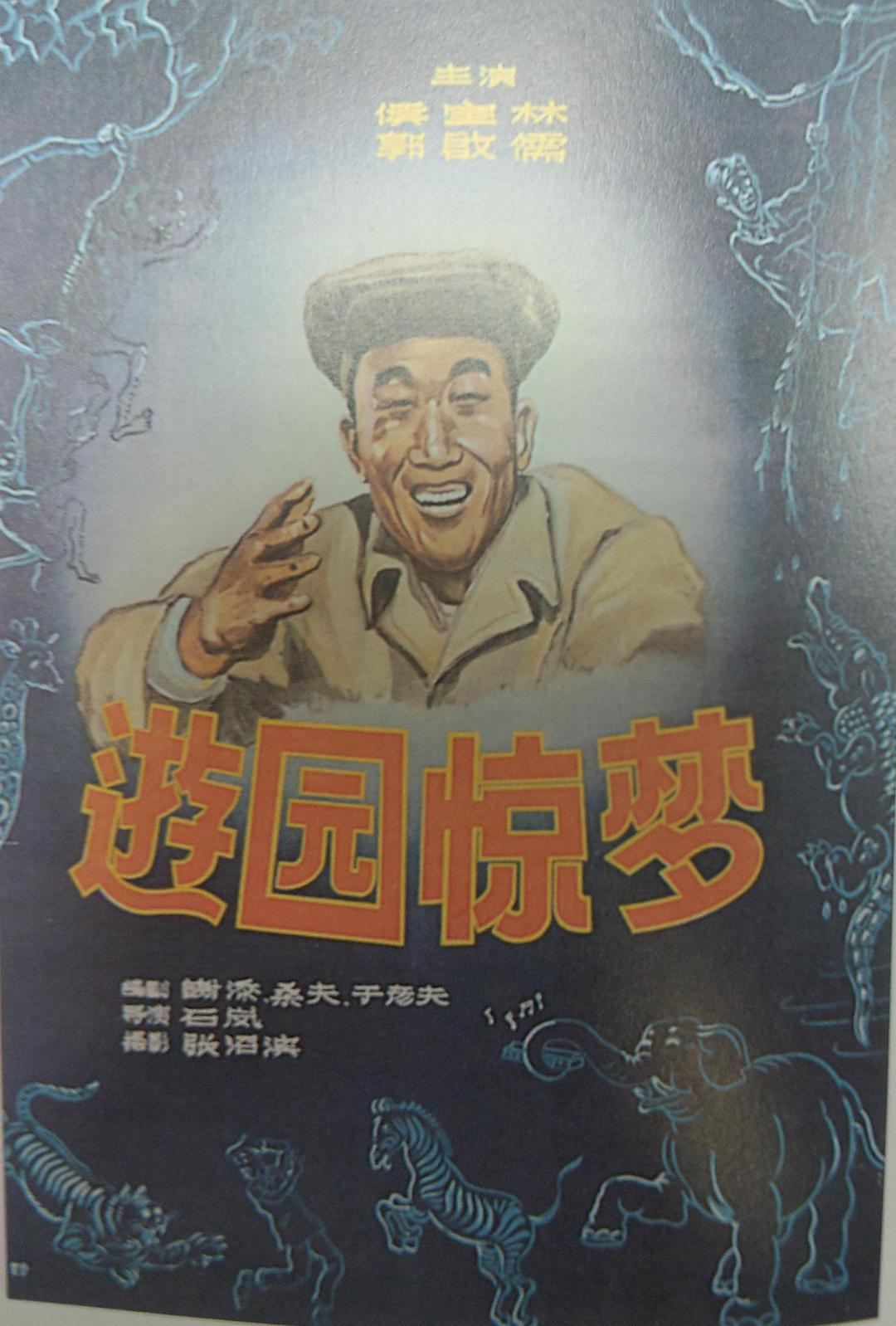

1、侯宝林,郭启儒,马季,刘宝瑞 主演的电影《游园惊梦》来自哪个地区?

爱奇艺网友:电影《游园惊梦》来自于中国大陆地区。

2、《游园惊梦》是什么时候上映/什么时候开播的?

本片于1956年在中国大陆上映,《游园惊梦》上映后赢得众多观众的喜爱,网友总评分高达843分,《游园惊梦》具体上映细节以及票房可以去百度百科查一查。

3、电影《游园惊梦》值得观看吗?

《游园惊梦》总评分843。月点击量77次,是值得一看的剧情片。

4、《游园惊梦》都有哪些演员,什么时候上映的?

答:《游园惊梦》是上映的剧情片,由影星侯宝林,郭启儒,马季,刘宝瑞主演。由导演石岚携幕后团队制作。

5、《游园惊梦》讲述的是什么故事?

答:剧情片电影《游园惊梦》是著名演员侯宝林 代表作,《游园惊梦》免费完整版1956年在中国大陆隆重上映,希望你能喜欢游园惊梦电影,游园惊梦剧情:影片开始,相声大师侯宝林和郭启儒上台鞠躬,要给大家说一段电影相声。最开始侯宝林先展示了一段电影魔术,把搭档一会儿变大,一会儿变小,闹出不少的笑话。接着他们进入了本片的故事:说的是在一个晴朗的日子里,北京动物园门口人头攒动。有一个戴鸭舌帽的男人(侯宝林 饰)嫌队伍太长,想方设法插队或者混进动物园。进园后,他的各种不文明现象不仅没有收敛,反而变本加厉。时而乱丢果皮纸屑,时而违反规定随便逗弄动物。后来他躺在长椅上睡觉,偏偏旁边训练大象吸引了他的注意力,由此闹出了更多的笑话…… 本片根据著名相声表演艺术家侯宝林的经典相声作品改编

电话来的时候,我正忙得昏天黑地。

“我回来了,淘来了好碟,过来看看。”朋友的声音,絮絮叨叨像是秋日的暖阳,洒满了窗外。

窗外,原来是艳阳天。

尽管很忙,很忙,还是答应了:中午,好么?

——干脆,你下班就过来,在我家吃饭。

好啊。

然后,接着天翻地覆地忙。

临下班,才蓦地想起吃饭的允诺:算了,各自吃各自的,午休的时候我来,好不好?

不想满脸烟火色、风驰电掣地再见。

餐毕,神虚。闭目片刻,步行前往。

秋日无孔不入,片刻就有焦灼的感觉。

我走得很慢,我不着急,不赶时间、不急着见谁或者期待实现什么。我顺着树荫走,明媚的凉爽,仿佛走在幻想里一般。

其实不是幻想,陀螺霍的停下来,难免有一种不真实的感觉。

之所以慢,是因为不相信,不相信有闲情去见一位闲人,不相信有闲心去听什么闲乐。

阳光里,有缅桂花的芳香。奇怪,已是深秋。恐怕是最后的花香了。

轻轻地呼吸,不想做餐桌旁粗鲁的食客。

唇齿余香,到了朋友家。

朋友正在假寐,躺在沙发上,一脸的朦松。

屋子正朝着太阳,亮堂堂地神轻气爽。

朋友绝口不提淘碟的事儿,只一味炫耀自己的收藏:

齐秦的全部、蔡琴的全部。。。乱七八糟的全部。

瞥见好些碟片居然连包装都没有拆开:没听?

——那些太好了,舍不得听!尤其猫王这一套——

彼时,我正在听巴西的爵士乐。对什么乡村、摇滚概暂不理会。

我不听猫王,就算是黑胶木唱片、单曲唱片都不要听。

但是,总得听点什么,纸上谈兵难免让我觉得有些矫情:你有没有梅兰芳?

我只是随便问问,有点刁难的意思,更多的是圆场的意味。

不曾想到——居然有,而且是黑胶木唱片,一套。

朋友慢条斯理地取出唱片,有有条不紊地擦干净唱片机,随后,我听见了传说中的《霸王别姬》——咿咿呀呀——

恍惚觉得光阴浓绿得化不开、流不动了——凝住了——波上寒烟翠!

梅兰芳便是那波上的一点翠。

贪得无厌、得寸进尺,我居然会问:昆曲有么?

似乎难不倒朋友便不甘心似的。

——你算找对人了。朋友永远都是那么不愠不火:我正好有一张。

一张?什么?

进了房间,悉悉嗦嗦,半天。

出来,拎着一张唱片,黑胶木。

才瞟见那图案,我便心醉神迷了:高马得的风格,意趣盎然地简约着——

细看——不得了了、了不得了——居然是俞振飞的!!第二曲《琴挑》居然是1936年录制的!!

我不敢拿了,当即忙不迭地递还给朋友:这可是宝贝!

生怕自己一个爱不释手就抱着死皮赖踹丢人现眼反正正反就是不还!

趁早还了,趁早歇了这个念头。

俞振飞点点滴滴地渗入秋日,丝丝缕缕地缠绕着双眸——眼睛悠悠然深得恍若秋水,眼神恍恍忽飘得不知所踪:怎样的精致,怎样的完美——怎一个“闲”字了得?

闲出了一段情。

这情有凭空生出了一段曲:婷婷袅袅硬是淌过百年的光阴出乎意料地再会。

唯有道一句:你好!

你好,虞姬。

你好,俞振飞。

你好,朋友。

再见,朋友。

原创 2017-03-30 土拨鼠 北京国际电影节北京展映单元

电影和相声是两种不同的艺术,各有各的艺术特点,好像八杆子打不着。一代相声大师侯宝林先生,却把这两种艺术结合起来,形成了“电影相声”。

为了纪念侯宝林先生诞辰100周年,今年的北京国际电影节我们将特别放映《美国之窗—杜鲁门画像》、《方珍珠》和《游园惊梦》这三部作品。让我们一起来看看“说学逗唱”和“蒙太奇”能有什么化学反应。

侯宝林被尊为相声界具有开创性的一代宗师。相声在建国前的地位很低,建国后,通过侯宝林(侯先生有点艺术洁癖,坚持不说黄段子)等人的努力,相声艺术得到升华。现如今活跃在相声界的大多是侯宝林先生的门徒,火爆大江南北的德云社班主郭德纲也是侯宝林的徒孙。

侯宝林先生早先在天桥卖艺的时候,曾经参演过美国人摄制的纪录片《世界各地》,在里面,他饰演一个拉胡琴的艺人。这应该算是侯先生的第一次触电。

1952年,一向拍摄非主流文艺小清新电影的文华公司拍摄了一段侯宝林和郭启儒的对口相声《美国之窗—杜鲁门画像》。这部诞生于冷战初期的相声纪录片,所起到的功能是“斗争的工具”,即用相声的讽刺手法去嘲弄时任美国总统杜鲁门,政治效果大于艺术效果。

电影《方珍珠》根据老舍先生的话剧改编,讲述了旧社会艺人改造的故事。民间艺人“破风筝”(陶金饰演)抗战时因不甘心作日寇的奴隶,带着老婆大凤和义女珍珠,忍痛离开北平。十年中跑遍汉口、重庆、成都、昆明、桂林等地,到处演唱宣传抗战的新鼓书。

日本投降后,“破风筝”满怀希望,兴高采烈地回到北平,没想到北平仍是那些特务、流氓和恶霸的天下。经过一番奔走活动,"破风筝"好歹组成班子,租下了园子。可就在开锣的那一天,因为得罪了李将军,“破风筝”、方珍珠和一众艺人们又被迫流离失所。

北平解放后,“破风筝”、方珍珠都参加了学习班,成了受人尊重的文艺工作者。素来与“破风筝”不合作的相声艺人白二立(侯宝林饰演),经过学习也与“破风筝”合作了。艺人们在新社会里,团结进步,过上了幸福的生活。

这里面有老舍先生和侯宝林先生的合作,故事也是他们的生活自况。旧社会的他们是“既在江湖内,都是苦命人”。侯宝林先生的角色就是一个相声演员,所以表演起来非常得心应手。

当时新中国刚刚成立,随着新政权带来的政治清明和百废待兴,到处都是一片新气象。以当时的背景来看这部电影,很多旧社会艺人,包括侯宝林先生的真实的想法是,“进了新社会,当家做主人”,积极学习,努力地用马列主义改造自己,在作品中体现社会主义现实主义,脱胎换骨做新人,争当人民艺术家,为新政权宣传和发声。

前两部,侯宝林先生基本上是“我演我“的本色出演状态,到了《游园惊梦》,侯宝林先生第一次也是唯一一次参演了故事片。

在拍《游园惊梦》之前,侯宝林先生就思考了两个问题:

一、相声艺术主要是靠语言来表达的,而电影脚本中没有那么些台词,许多地方得靠细心的表演才能完成任务。

二、中国喜剧是不是也照着外国喜剧那样来演呢?要在十年前那很好办,只要到处出洋相,抓噱头就可以啦!今天当然不能这样做。再有中国人的幽默,在夸张手法上是比较含蓄的,在塑造角色时,这一点是必须注意的。

《游园惊梦》是一部讽刺喜剧,以一个因不遵守公共秩序在动物园中闹了很多笑话的游客的故事,讽刺了这种不良习气。

其中,他和郭启儒不买票溜进公园和他违反公园的管理规定掉进虎山等段落的表演堪称经典。不知道后来梁左先生的《虎口遐想》有没有借鉴这部电影。估计那些因为逃票翻越虎山丧命的人,看了这部电影,再不会用生命去冒险。早在六十多年前,侯宝林先生就给你上了一课。

值得一提的是,在影片的开始,侯宝林和郭启儒上台鞠躬,宣布要给大家说一段电影相声,然后,侯宝林展示了一段“电影魔术”,把搭档一会儿变大、一会儿变小,视觉效果出奇。

电影特技直观地演示了电影的魔力,倏忽间对象被放大缩小,拉远拉近。侯宝林先生更是指挥摄影机,与之对话,打破了第四堵墙,产生了间离的效果,不失为美学上的突破。

《游园惊梦》中,所有的解说词都是相声语言,而里面的角色又是由两位相声演员出演,这样的主客观视点的结合运用,在新中国电影中,还是极为少见的案例。同样,我们还从这部电影中,见识了相声演员如何运用表情和形体来抖包袱,侯宝林先生在片中爬山、爬树、砸水果摊、跳水…都很有卓别林喜剧的特点。

电影和相声的结合,有两个很关键的时代因素。

其一,是电影要像传统文艺探胜取宝。《游园惊梦》就是一个很好的案例,虽然在形式上显得有些特别,但是毕竟是历史的见证;

其二,就是发挥讽刺的功能。十七年时期,中国电影出现过一批讽刺喜剧,吕班三部曲尤为突出。其中有一类就是讽刺有不文明行为的人,《游园惊梦》也属于此类。

但是,由于政治形势的问题,讽刺喜剧很难继续下去。侯宝林先生曾经在《游园惊梦》中写下这段话:“诚恳地希望大家给我提意见,教给我怎样才能演好喜剧,我保证,如果能有机会再上镜头的话,演得准比这回强。”很可惜,后来侯宝林先生再也没有出演过类似的电影。

以上的三部电影,从我们现代观众的眼光来看,无论是在讲故事的方式,还是视听化的表现手法上来看,都显得很质朴。

从艺术批评的角度来看的话,电影的确有高低之分。但是从历史档案的角度来看,每一部作品都是时代和民族记忆的载体。

影片拍摄60余年后,我们还能够穿越时光再次欣赏侯宝林、郭启儒大师的舞台表演、音容笑貌,这就是电影留给我们最珍贵的视听遗产。

中国电影资料馆第七届北京国际电影节宣传团队

撰稿 / 土拨鼠

编辑 / 郭 舟

我记得侯宝林老先生曾经说过,他对于相声的最大追求,就是雅俗共赏。我以前不明白个中含义,现在看来,的确很难做到,甚至不可能。

罗温·艾金森有著名的憨豆先生系列的作品,大家大多停留于他的各种猥琐小人的表演,比如著名的用扫把当方向盘控制迷你汽车,甚至有升级版本的《憨豆特工》。但他老人家,还有另外优秀之作,就是正儿八经的著名的罪案悬疑片的睿智探长《梅格雷探长》系列。

侯宝林先生在这部片子里面,则完全是个猥琐的小人样子,让人难以有好感,甚至一度让人觉得是本色演出。由于是建国初期作品,国家百废待兴,所以很需要人民群众有最大的团结共识,所以,电影中说教严重,比如刻意强调科学,社会公德等是那个时代电影的典型特色。但凡事总有度,太过说教就失去娱乐性了。这也让人想起,当国企还是占大多数的年代,包场看电影的确是时代特色。因此,侯宝林先生关于雅俗共赏的追求,估计在当今社会是很难实现的。像他在电影中的夸张演技,放在今天,肯定是寻衅滋事,15天是肯定的,写了悔过书,也许能10天。怎么可能作为电影让观众看到。

豆瓣多各种人才。

看到总共的5个影评,全是说昆曲跟王祖贤的电影的。

我非常想知道当年写影评的各位是否有注意下海报演员导演编剧之类的,居然在这讲昆曲。。。相声界的宗师就这样被派去唱昆曲了。

你们让侯宝林郭启儒等人情何以堪啊~~~~

难道你们是想来搞笑的么?也打算说相声什么的?

说说电影吧。游园惊梦,就是讲的一场梦。

一部相声讽刺小品而已。电影的一系列笑料讽刺了不讲公德没素质的人最后自食恶果。其实后来的一些相声小笑话都曾效仿过这部电影的桥段。侯宝林大师表演的相当不错。宗师不是谁都可以当的。1956年就拍出这样的片子也是相当厉害了~~~

好吧,我主要是来吐槽的,我不会写影评的。

估计这是一篇不会有太多人注意的x评,或者按照旧时光里,管它叫做一篇观后感吧,看了不少短评之后想多说几句。

对不可不言者说,保持沉默,可我没忍住。

来看看这部电影的年代,1956年,这一年。

清晰的时间标志:

1953年的夏天,朝鲜半岛停火,

1956年,到这一年,西疆逐渐平静。

1956年,《论十大关系》发表,标志着社会主义建设开始。

1956年,始于54年的国共在大陆近海的岛屿攻防战也渐渐平息。

不太清晰的标志

56年前后,三大改造完成,我太姥爷参与创建的沈阳第一家汽水厂--饮和汽水公司和沈阳克达制药厂完成了公私合营。已经移居北京的姥爷得到了新的股票。对资本主义经济改造的阶段成果。

还有一些可以模仿黄仁宇先生之笔,56年,看似是个平淡无奇的年份:

1956年,百花齐放、百家争鸣被提出,十一个年头之后,这一简称为双百方针的政策被人民日报称为“引蛇出洞的阳谋”。

这一年往后,

1957年,大跃进开始。反右开始。

1958年,志愿军全部撤离北朝鲜。

1959年,庐山会议。三年困难第一年。

1960年,三年困难第二年。

1961年,三年困难最后一年。

1962年,中印边境冲突,批彭。

1963年,中苏论战开始。

1964年,第一本红宝书。

1965年,《海瑞罢官》

1966年,大革命开始。

往下就不写了。

56年就是这么一年,国境线外,苏联打了匈牙利,隔壁白头山第一代完成了三次肃清中的第二次。但是国内,相较之后的动荡,之前持续一百多年战乱、灾难,年轻的共和国,还有我们的老百姓,终于在这看似平淡的一年,

深深的喘了一口气。

看着刚刚现出的平静,老百姓觉得,总算消停了。没什么要折腾的了。

56年就是这么一年,老百姓觉得,可以笑笑了。

56年因为它的平静,相对的平淡,我觉得它是共和国早期最让人感到温和的一年。

对56年往后,可以笑笑的时间太短暂了。

作为六十年之后的晚辈,看不起六十年前的先辈委实没有道理,这部电影的创作人员,就是像逗老百姓乐呵乐呵,在那个年代,这真是一件充满正能量的正经事,不管他们尝试了什么方法,以及六十年后我们的感觉如何,他们都是要达到当时的那个目的。

这就足够了。

当年北京动物园没有猴山,其实有朋友说的不对,现在的北京动物园也没有猴山了,猴山因为挡了高架桥的修建,已经被拆除了。

围着大象的栅栏用到2000年都还在,水禽生活的那个池塘,现在面积扩大了。