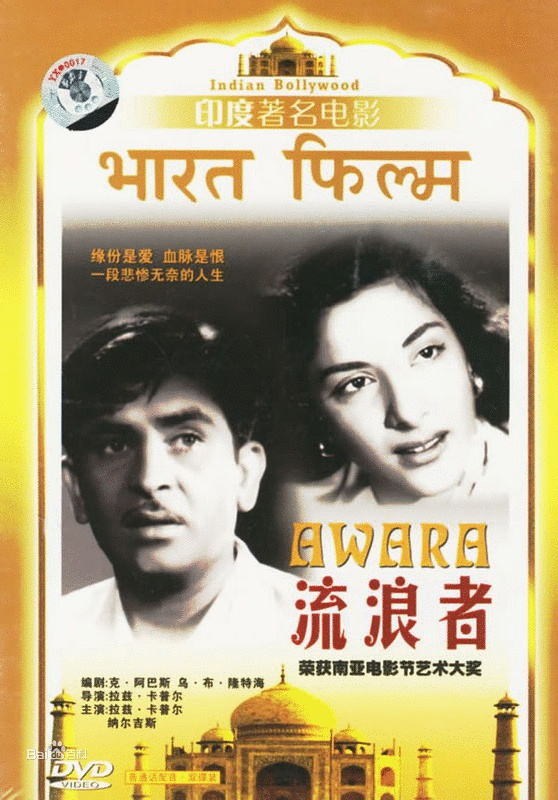

1、拉兹·卡普尔,纳尔吉丝,普利特维拉·卡浦尔,沙希·卡普尔 主演的电影《流浪者》来自哪个地区?

爱奇艺网友:电影《流浪者》来自于印度地区。

2、《流浪者》是什么时候上映/什么时候开播的?

本片于1951年在印度上映,《流浪者》上映后赢得众多观众的喜爱,网友总评分高达6489分,《流浪者》具体上映细节以及票房可以去百度百科查一查。

3、电影《流浪者》值得观看吗?

《流浪者》总评分6489。月点击量913次,是值得一看的剧情片。

4、《流浪者》都有哪些演员,什么时候上映的?

答:《流浪者》是1951-12-14(印度)上映的剧情片,由影星拉兹·卡普尔,纳尔吉丝,普利特维拉·卡浦尔,沙希·卡普尔主演。由导演拉兹·卡普尔携幕后团队制作。

5、《流浪者》讲述的是什么故事?

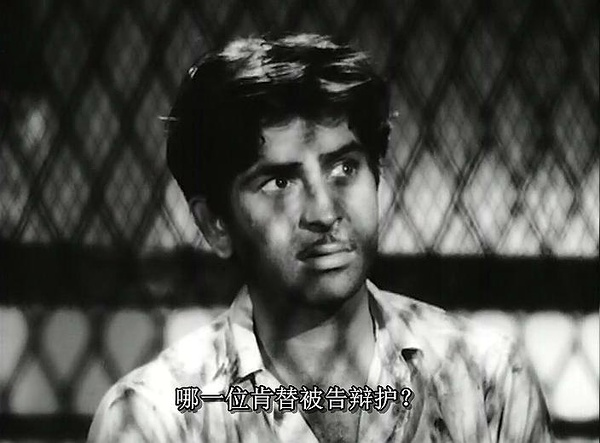

答:剧情片电影《流浪者》是著名演员拉兹· 代表作,《流浪者》免费完整版1951年在印度隆重上映,希望你能喜欢流浪者电影,流浪者剧情:庄严肃穆的法庭之上,险遭杀害的大法官拉贡纳特(普利特维拉·卡浦尔 Prithviraj Kapoor 饰)义正言辞,道貌岸然被告席上,神色颓丧的青年拉兹(拉兹·卡普尔 Raj Kapoor 饰)无依无靠,听天由命。拉兹自幼在贫困的环境中长大,后被拉贡纳特当年的仇家引诱赶起偷盗抢劫的营生。按照这位大法官的说法,他就是一个天生的坏蛋与堕落者。美丽的丽达(纳尔吉丝 Nargis 饰)是拉兹童年时代的好友,同时师从拉贡纳特学习法律。她自高奋勇担当拉兹的辩护律师,在她紧追不舍的诘问之下,拉贡纳特不得不在庭上讲述他于24年前将妻子赶出家门的经过。

《流浪者》是1951年的印度黑白電影,由當年二十七歲的青年導演拉吉•卡浦爾執導並主演苦兒拉茲,他的父親於片中飾演拉恭奈特法官,納吉絲飾演麗達,此外導演的不少家人也在片中出演。

此片不僅當年在印度獲得空前成功,打破歷來票房紀錄,而且後來轟動了蘇聯、中國大陸、羅馬尼亞、土耳其等國。

2005年, 該片被《印度時報》評為「歷來頭二十五齣不可不看的影片」。

劇情如下:

大法官拉貢納特素來堅信「賊的兒子就一定是賊」這一理論,這種以血緣關係來判斷一個人德行的謬論到頭來害了不少好人。23年前他曾以此為據,錯給強盜的兒子扎卡判了罪。無辜的扎卡設法越獄後,成了真正的罪犯。他決心對法官進行報復,一天晚上突然將其妻子里列搶去。他一旦知道里列已經懷孕,就故意放她回家,並四處散佈謠言,使得法官對無辜的妻子頓時產生猜疑。當里列回家以後,法官果然認為妻子已經受辱了,對他不再忠貞。他不顧里列的苦口解釋,硬是拋棄了當時正要分娩的妻子。從此里列過上流浪的生活,不久她在一個淒風楚雨的夜晚將拉茲降生在大街上。

少年拉茲因母親被父親遺棄而流落街頭,生活迫使他從小偷小摸,成了慣偷。後來他在學校結識了少女麗達,但是拉茲的撫育父親(即麗達的監護人)很快結束了兩人的交往。

然而,在兩人的心內始終沒有把對方忘懷。拉茲成年後,在一次偷竊中鬼使神差地再度遇見麗達──這時她是個楚楚動人的貴族小姐。他愛上了麗達並萌發改邪歸正的意念,皎潔的月光如此動人,他們在海面小舟上揚起風帆,一同去找尋相愛的喜悅。但是流氓團夥的頭子扎卡卻不停地要拉茲去偷盜。

最後,拉茲知曉自己的身世和父親拋棄母親的真相,心中充滿怒火的他殺死了罪惡的扎卡,在候審判期間又設法從獄中逃了出來,意圖刺殺生身父親──即法官拉貢納特,卻失手被擒,已成為律師的麗達在法庭上為他做了精彩的辯護。影片結束,拉茲被親生父親法官判了徒刑,送進監獄,他的悲慘經歷證明了所謂「賊的兒子就一定是賊」血統論的徹底荒謬,而麗達卻矢意要等待他出獄。

該片被稱是為印度電影史上的經典之作,寶萊塢電影的里程碑,曾榮獲第六屆坎城國際電影節最佳影片獎,是首部在海外打開知名度的寶萊塢電影。此外,影片還是印度著名的卡浦爾電影家族最引以為豪、譽滿影壇的不朽傑作,由卡浦爾家族第二代傳人拉吉•卡浦爾於1951年自編、自導、自演,拉吉•卡浦爾參考好萊塢電影的技法, 融入印度傳統的歌舞和通俗劇, 締造出寶萊塢電影的特殊風格。這部長達三小時的電影,情節曲折離奇,通過一個複雜的故事昭示了一個極富哲理的社會問題,從開始的人倫親情悲劇到社會寫實,再轉成黑色電影和卓別林式喜劇, 中段又變成浪漫到極點的愛情劇,然後又是悲喜交集的恩怨糾葛, 加上不時點綴的動聽歌曲和華麗歌舞, 充分發揮了寶萊塢電影特有的大雜燴風格。

該片於1955年在中國公映, 由長春電影製片廠譯製,是最早被引進中國的印度電影。片中的《拉茲之歌》、《麗達之歌》等插曲都深受中國觀眾的喜愛。

刚刚看完央6播出的《流浪者》,我们一家一起看的。老爸竟然会唱里面所有的歌,而且大段背诵里面台词,吓我一跳。

我对东北人的配音和译制实在不敢恭维,好多地方翻译的明显“革命化”。比如拉兹打了丽达之后说的那一段,肯定不是按原意翻译的。

不过影片经过翻译的磨损依旧魅力无穷。

丽达:“你再往前走一步船就翻了!”

拉兹:“那怎么办?”

丽达:“翻就翻吧。”

春节这几天CGX与女友们的艳照漫天飞,让公众对女明星的尊重度大大降低。此时看看《流浪者》里的丽达,可算一点补偿吧。她圆润如赫本,偏希腊脸庞又有点费文丽。说那段台词的娇羞之态实在沁人心脾。编剧也的确有两把刷子,如果是现在的编剧,一定是让拉兹直接说出那句台词。大概效果会是这样,丽达说,你再往前走一步船就翻了!拉兹说,翻就翻吧。然后扑上前去。《流浪者》编剧高明之处是让拉兹故做为难,让丽达来说那句词。效果当然更赋情趣。

后面有一段我认为是影片的一点纰漏。就是拉兹母亲出车祸那场。法官刚刚下车,那汽车也刚起步要去停车,然后撞到拉兹母亲,这应该是个刮蹭事故,居然镜头一转,把拉兹母亲撞成了“木乃伊”。不说那时侯的汽车,现在的汽车也不会这么严重啊。我猜是为了剧情,牵强一笔。太没有说服力。老爸却说,那时侯五几年,有几个人见过汽车啊,认为出车祸了,一定很严重,那个妆在当时还是很可信的。

镜头方面,我越来越喜欢黑白片了,真有力度!这片子的光线打得不错,加上演员(卡普尔家族两代人)真出彩儿,给的特写特别多。非常好看,还有那些叠化镜头,大师范儿不敢说,起码有几组经典。夸张,象征,比喻,运用的明白干净。还有梦境与现实的结合,非常自然,这的确算得上是一部经典。

1. 拉兹卡普尔和纳尔吉丝演此片的时候如日中天,拉兹是当时印度影片收入最高的演员,纳尔吉斯被称为印度第一夫人。

2. 拉兹和纳尔吉丝在银幕下也是情侣,可惜纳尔吉丝是第三者,拉兹已经结婚,而且不肯离婚。

3. 拉兹卡普尔是三傻大闹好莱坞女主的祖父

4. 纳尔吉丝的儿子也是宝莱坞顶级明星,曾主演印度电影黑帮大佬和平梦,这个儿子也是起起伏伏,吸毒,犯罪,沉沦后再重新站起。

5. 演法官的也是拉兹现实生活中的爸爸,印度著名演员,演拉兹小时候的演员也是拉兹现实生活中的弟弟,后来也成为印度著名演员,卡普尔家族真的是厉害。

6. 影片的一个埂是,母亲被强盗抢走后被送回,贞洁收到怀疑被遗弃,联想到印度著名的故事中,罗摩的情节,罗摩的妻子也被抢走,生了孩子,遭受怀疑。还有铁木真的妻子被抢走后生下很可能不是铁木真骨肉的拔都。这类的故事和狮子王中兄弟相争,而后侄子杀掉夺位的叔叔桥段,估计是人类早期部落历史中经常发生的。

7. 有些情节的过度用歌舞来描写,感觉不太符合现在的审美,小时候看我是不喜欢的,现在感到还不错。歌舞编排的很美。

8. 拉兹的演戏方法受卓别林的影响很深。

9. 此片在苏联和东欧放的时候收到极大的欢迎,也是因为这样的原因,被引进到中国的,片子的几首主题曲在苏联东欧中国都是家喻户晓。

10. 纳尔吉丝实在太美了,舞蹈更是专业级的,演的也动人,她的形象放在当时的好莱坞也是顶级的

11 . 影片不太真实的地方,还是在犯罪情节上太考虑观众的感受,不想描述的太坏,比如拉扎没有侵犯母亲,拉兹基本上没有什么正儿八经的犯罪行为。拉扎搞的事情,轻而易举的就被破坏了。还有就是法官父亲的转变也蛮突兀奇怪的,一会坚持好人的孩子永远就是好人,罪犯的孩子永远是罪犯,不相信自己的妻子,最后对从出身就未相见过的儿子又良心大发,痛哭流涕,有点问题的。

12. 影片比较奇特的一点是,拉兹对待纳尔吉斯的爱情很有点SM的味道,树林、沙滩,帆船上的情节,丽塔开玩笑说拉兹是野人,拉兹就对重逢不久还没有明确恋爱关系的丽塔抽耳光?两人的对手戏上,当时就在猜生活上是不是就是情侣,一查果真如此。

《流浪汉》开始于大法官拉贡纳特信奉的 “好人的儿子一定是好人;贼的儿子一定是贼。”过程是一个孩子如何成长为一个贼以及一场和富家女的恋爱,高潮在法律和良心的对决,结束在拉兹要在监狱服刑三年,但是有爱情陪伴。

“好人的儿子一定是好人;贼的儿子一定是贼。”这是拉贡纳特信奉的真理,坚持赶走拉贡纳特妻子的大嫂信奉的真理是女人失去贞操会让整个家族蒙羞,拉贡纳特的妻子坚持着想要实现“法官生的孩子也会是法官”,拉兹的信仰是丽达,是美和爱,丽达的信仰是爱,是拯救拉兹。拉贡纳特的偏见造成了扎卡的悲剧,扎卡所做的一切都是为了反驳拉贡纳特“好人的儿子一定是好人;贼的儿子一定是贼”。 拉贡纳特的坚持造成了扎卡妻子儿子自己四个人的悲剧,丽达的坚持却让拉兹重获了新生。每个人都有自己的坚持,有时候这坚持是固执的偏见,可能伤害到了最亲的人,也伤害到了自己,而有些坚持却让黑夜不那么冷,有温暖的慰藉。

没有谁一出生就是小偷,就是流浪儿。但是大部分人都坚持小偷流浪儿一定是坏人,因为被偷过的人带着怨恨,而更多的人被告知远离这些人,是最好的保护自己的利益不受损害的方式。这样的偏见让人们不敢不愿去接近流浪儿,这样的孤立让流浪儿更加堕落,让原有仅剩的美好与爱也一点点在人们的冷漠和残忍中消耗殆尽。那么到底要怎么办呢?不是每个人都是拉兹,可以被拯救,不是每个人都是丽达,有资本去拯救别人。那么为了维护大多数人的利益,法律这个时候是相当必要的。没有绝对的公正,只能说有法律比没有法律要好得多。法律很多时候能够避免个体或小群体的偏见,虽然我们知道法律并不是万能的,并不能完全绝对的公平,并不能够照顾到每个个体的利益。爱如阳光,能缓和法律的冰冷,让个体得到关爱。

虽然最后拉兹还是要在监狱里度过三年,但是因为有丽达爱的陪伴,三年不是苦痛,而变成了重生的机会。用三年的服役偿还之前犯下的错误,三年后拉兹才可能真正的重新做人。这样的结尾是相当明智的,如果丽达的辩护让拉兹完全免去法律惩罚,未免太不理智,太煽情,毕竟拉兹也确实有偷有做过坏事,不能因为感情原因就完全将法律无视,良心最后要让步于法律,因为法律的实现后才会有良心的实现,最后法律和良心本来相冲突的二者因为爱达成了和解。