1、役所广司,柄本时生,中野有纱,山田葵,,麻生祐未,石川小百合,三浦友和,田中泯 主演的电影《完美的日子》来自哪个地区?

爱奇艺网友:电影《完美的日子》来自于日本,德国地区。

2、《完美的日子》是什么时候上映/什么时候开播的?

本片于2023年在日本,德国上映,《完美的日子》上映后赢得众多观众的喜爱,网友总评分高达3084分,《完美的日子》具体上映细节以及票房可以去百度百科查一查。

3、电影《完美的日子》值得观看吗?

《完美的日子》总评分3084。月点击量3次,是值得一看的剧情片。

4、《完美的日子》都有哪些演员,什么时候上映的?

答:《完美的日子》是上映的剧情片,由影星役所广司,柄本时生,中野有纱,山田葵,,麻生祐未,石川小百合,三浦友和,田中泯主演。由导演维姆·文德斯携幕后团队制作。

5、《完美的日子》讲述的是什么故事?

答:剧情片电影《完美的日子》是著名演员役所广 代表作,《完美的日子》免费完整版2023年在日本,德国隆重上映,希望你能喜欢完美的日子电影,完美的日子剧情:这是一部讲述平凡人在日常生活中寻找美好的电影。主人公平山是一名清洁工,对于平凡而规律的工作生活感到满足。除此之外,他热爱音乐、书籍和拍摄树木的照片。一次意外的相遇渐渐揭示了他的过去

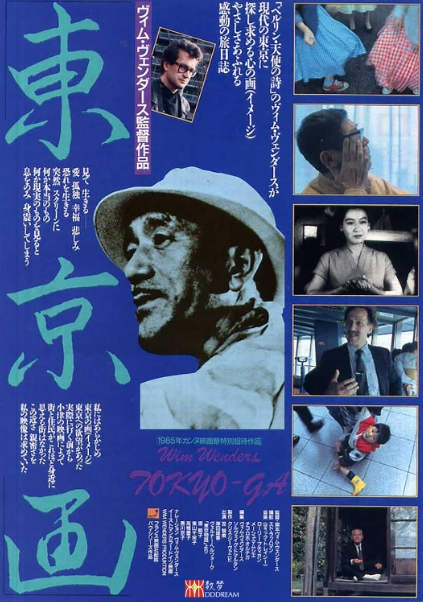

很多人都知道维姆·文德斯是小津安二郎的影迷,也听说过他们首次“相遇”的故事,那是1975年,文德斯在纽约林肯中心无意中观看了《东京物语》,看完之后意犹未尽,又连看了两场,从此成为了小津的忠实影迷。

1983年,小津去世二十年之后,文德斯为了拍摄纪录片《寻找小津》而流连于东京的街头,这座城市的光怪陆离令他大为震惊,“东京的真实情景,无情又严厉地打击着我”,他在纪录片中说,“小津电影中那种有爱的、有序的、神话般的东京,真的存在吗?”那时候的东京,已经与小津的东京相去甚远,或者小津时代的东京,也只是东京的一个幻象。

又过了四十年,文德斯再访东京。东京市政当局委托文德斯拍摄一个短片项目,目的是展示这个城市令人印象深刻的公共厕所系统。文德斯将自己的创意扩展为一部长片《完美的日子》,同时再次致敬了他的偶像小津安二郎——不仅影片男主的姓“平山”来自小津的最后一部电影《秋刀鱼之味》,且影片中所呈现的东京再次回到了小津的东京,一座被人为过滤成怀旧、静谧、有序的城市。

平山的一天从晕染到榻榻米上的第一抹橙色晨光开始。黎明时分,他被窗外一位老妇人用桦树扫帚清扫街道的声音叫醒,他叠好被褥,将它们整齐地堆放在角落里,然后开始刷牙、修剪胡须、换上工装。出门前,他会给窗口的小小盆栽植物们喷上水雾,他坐下来,花上几十秒钟静静地微笑着看着植物。接着他走出家门,仰望了一下天空,又微笑了起来。

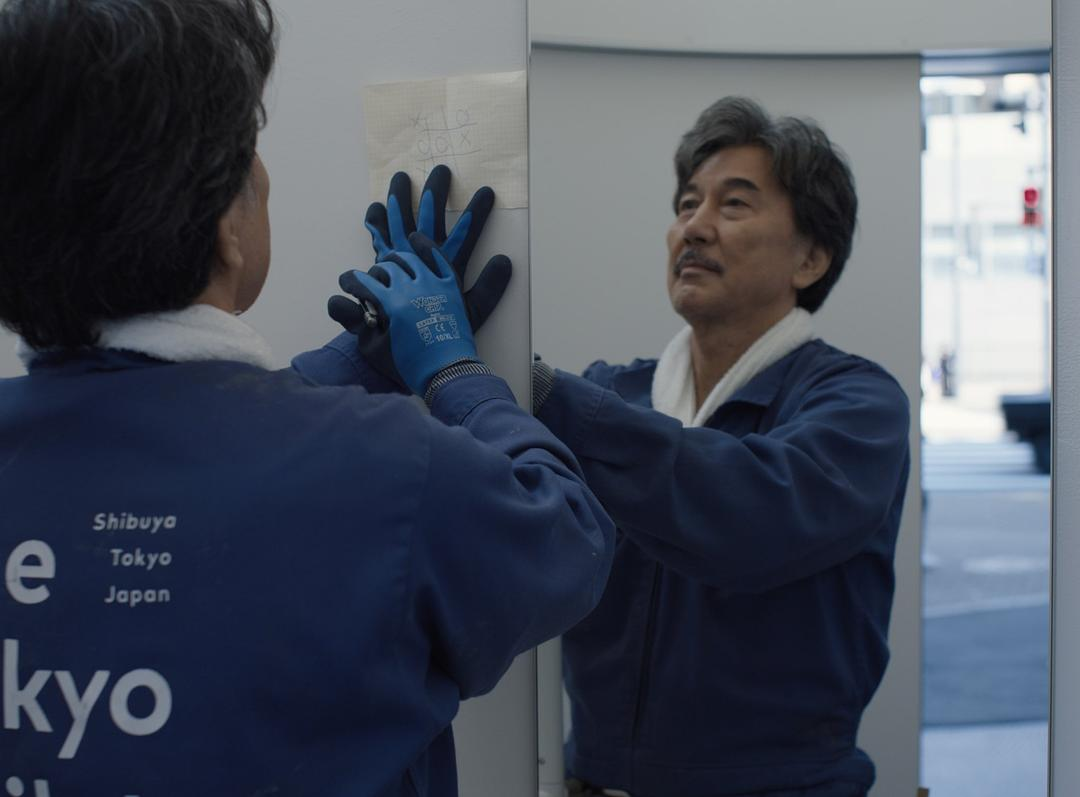

役所广司饰演的平山是一位中年厕所清洁工,每天在微笑中出门,跳上一辆装满所有清洁用品的老式小货车,安详地穿梭于东京涩谷区各个造型现代的公厕之间。他在车上用老式磁带聆听六七十年代的经典摇滚乐:帕蒂·史密斯、卢·里德、地下丝绒乐队、滚石乐队……很显然文德斯将自己年轻时候的音乐品味附着在了平山身上,观众在此时会意识到,作为厕所清洁工,平山的音乐品味似乎有点与众不同,至少可以推测,他在年轻时候接触了大量西方音乐。

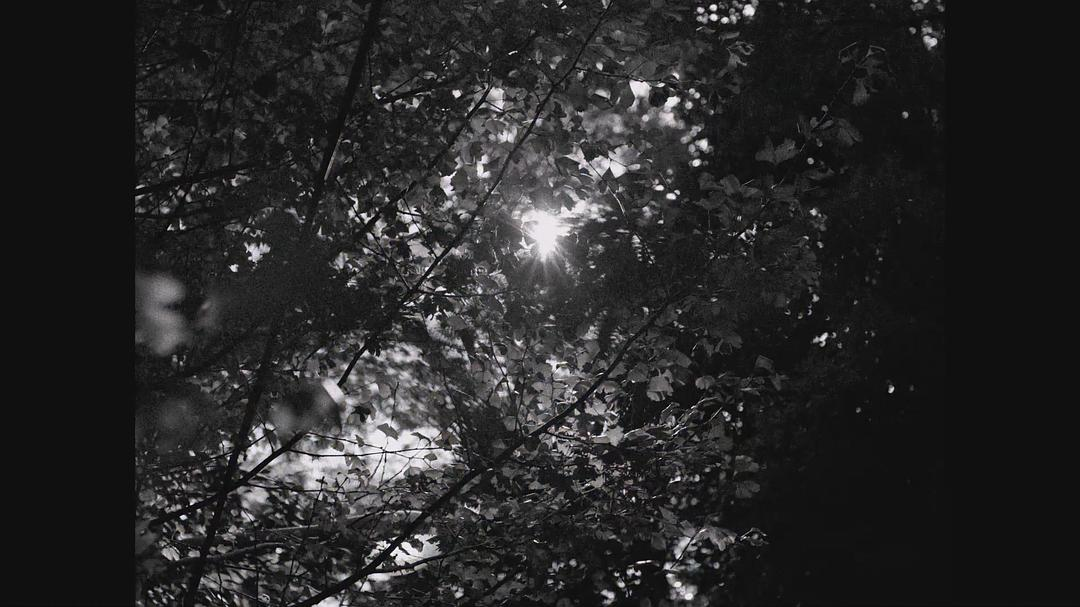

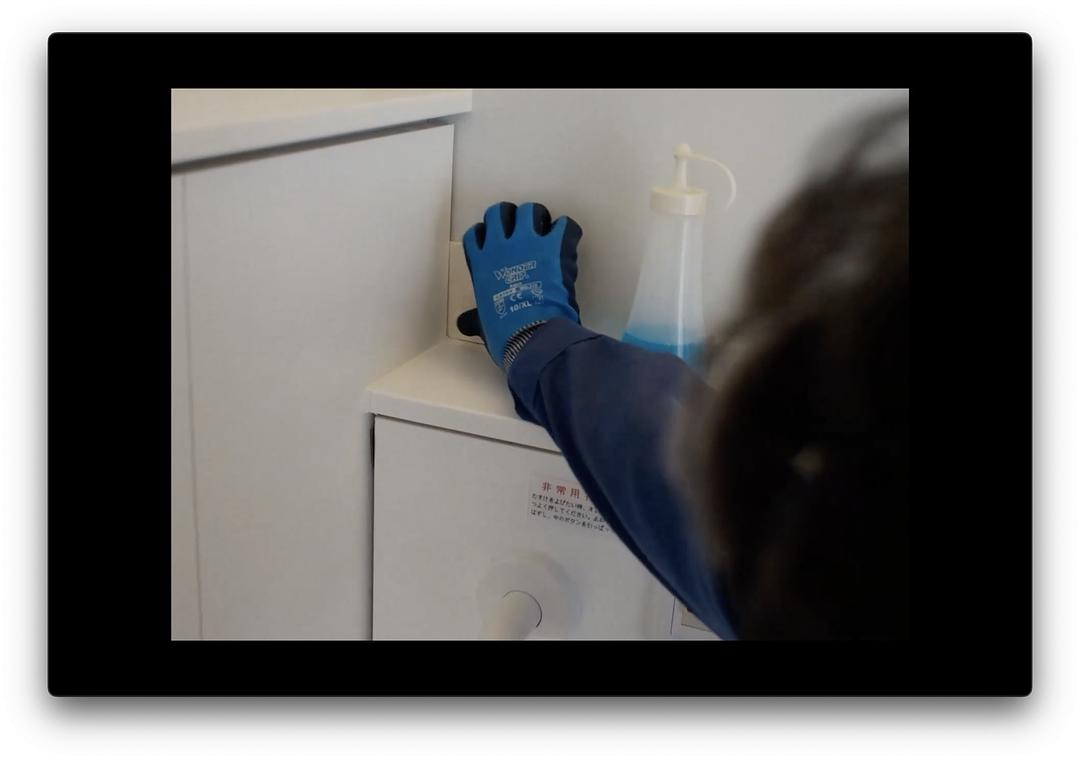

每到一处公厕,平山都会拿着刷子和拖把轻车熟路地开始手头的工作。他一丝不苟地擦洗洗手池,坐便器的各个部分也都擦拭干净,甚至用一面小镜子检查马桶的底部,确保没人看到的地方也闪闪发光。做着这些事情的时候,平山的表情平静,没有烦躁与嫌恶。偶然当厕所被占用,他退避到门外,仰望着树叶之间漏下的细碎阳光,又露出了微笑。当他身着蓝色工装穿梭于这些干净整洁的公厕之间,与其说是清洁工,不如说很像一个虔诚的僧侣穿着缁衣在各大寺庙巡礼。

他每天在公园的同一张长椅上吃自带的便当午饭,用胶片相机拍摄透过树梢的同一簇光线。下班后,他去当地的澡堂泡个澡,然后在同一家地下商店街的拉面店吃晚饭。平山当然也有同事,影片安排了一个笨手笨脚、浮躁懒散、不专心工作的年轻清洁工,这个角色更加衬托出了平山的安静、成熟和对工作的“虔诚”。

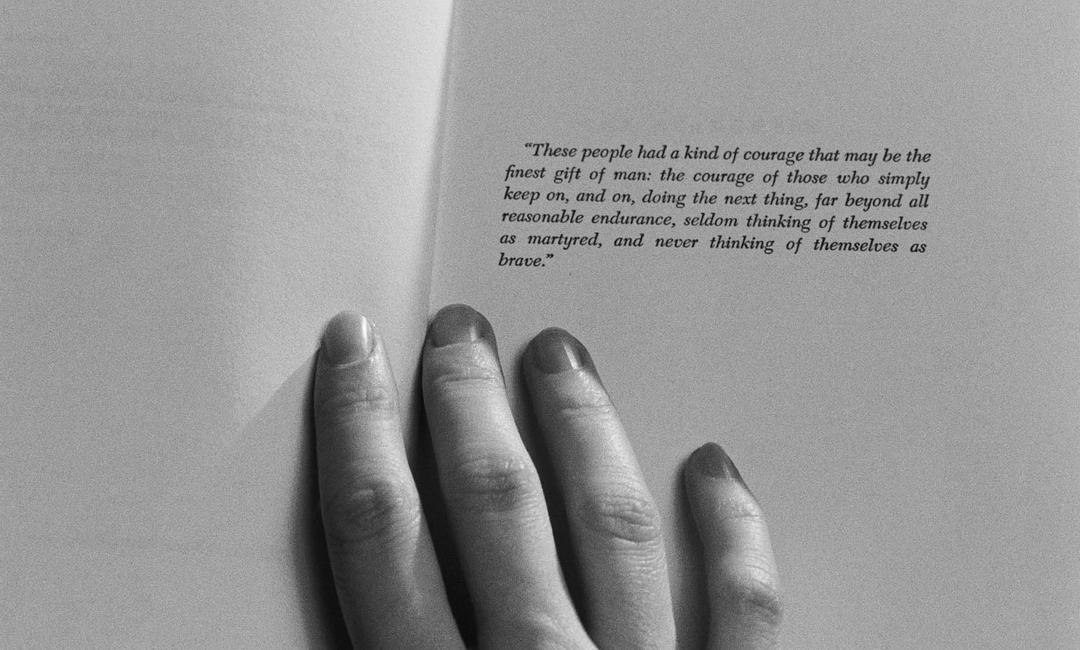

一天结束后,平山开始专注于自己热爱的文学作品,他在睡前阅读威廉·福克纳的作品,然后安然入梦,梦中光影婆娑,但依然平和阒寂。

第二天,文德斯又带我们重温了平山前一天的日程表,同样的工装、摇滚乐,对所有呈现在他感官上的事物都报以欣然接受的微笑,还有一丝不苟的擦拭、公园的便当、树枝在阳光下的摇曳和睡前的福克纳,甚至的梦的风格也相差无几。这样的生活节奏不禁要使观众发文:他是否也曾在低俗或随意中得到慰藉?周末,他骑车去洗衣店、书店、胶片冲印店和一家由熟识的妈妈桑经营的小酒馆,这些行程虽然不同,却同样有条不紊。

平山狭小而有禁欲气质的公寓里堆满了书籍、音乐磁带和一箱箱他用胶片冲洗出来的照片,显然他是一个非常聪明和有教养的人。后来的情节设置也让我们知道,他年轻时或许曾经享有优渥的生活条件,但出于某种家庭原因,他选择了离开原有的家庭。意外出现的姐姐(坐着豪车,有司机)向我们暗示了他与他父亲关系的破裂,并震惊于他现在的生活,但他也只是笑笑,没有多说话。只是在姐姐离开之后,他埋首流泪,这是影片为数不多的戏剧化情节。

对于东京来说,文德斯再一次成为了游客。影片剔除了任何灰尘或污垢,平山从来没有在公厕里发现任何我们可以想象得到的可怕的东西,那些公厕与其说是被他打扫得干干净净,不如说它们本身就很干净——而这是不可能的,只有在游客的眼中,东京的厕所才会如此干净。

与此相应的是,平山的劳动也显示出一种不同寻常的洁净。影片不遗余力地把特写镜头对准平山的劳动细节,却没有劳动带来的疲惫与烦恼。如果这是一部5D电影(带有气味的那种),观众将不会在平山进入公厕时闻到应该闻到的那些味道,剩下的只有一种抽象的美。劳动确实可以是美的,但劳动之美必与污秽相伴——体力劳动浸润着汗水、脑力劳动则伴随着精神的紧张与情绪的发泄,只有真正穿越过劳动所包裹的狭小阴暗的通道的人,才能在尽头看到劳动所散发的珍贵稀有的美,而一旦这种美被抹去前因后果、孤立地展示在观众面前的时候,镜头所对准的厕所清洁工这一底层劳动者群体,他们可以认同曾为富家子弟的平山吗?

平山的微笑同样令人困惑。我们确实已经知道他必然经历过生活的波折,或心灵上的风浪,他也曾挣扎于该如何面对自己的生活。现在的这种生活状态是这种这种挣扎与思考的结果,所以当他面对姐姐的震惊时,是一种坦然和自信。看起来,他已经获得了禅宗式“一饭一粥”的觉悟(见沩山禅师公案),然而,这种“微笑”依然是“有分别心”,是一种自满,或许还带有一点点骄傲,因为微笑对应着不笑。一旦有了分别心,他的这种生活就无法自洽,他便需要年轻时候的“品味”——摇滚乐、经典文学来构筑起自己的精神堡垒。这个精神堡垒并不稳固,现实的微小震动,比如给他排班多了,他就没有时间看书,他终于发火和主管抱怨。

对于平山这个角色来说,这种纯粹的生活也许是成立的,但是对于文德斯来说,他选择表现这样的生活,就不免让人稍觉遗憾。可资对比的相似的电影是香特尔·阿克曼的《让娜·迪尔曼》,影片同样对准了让娜的日常生活,事无巨细地就将让娜生活中琐碎与疲惫展现在观众面前,让娜的表情并不“淡然”,也不是“非淡然”,更不是某种微笑,而是一种真正的来自日常生活的“随机”,一种并非被安排的、需要对什么表现出满意或不满意的表情。这让人不得不想起苏轼的名言“着力即差”——当导演想要着力表现一种禅意的生活时,他自己便远离了禅的真意;而当导演无所着力地跟随着生活本身时,即使被摄的人物与禅毫无关系,导演本人便已经在践行禅。

然而,如果不将这部电影看成是导演的终极艺术观念的表达,而是导演在寻找一种对东京的怀旧之情的话,我们也许可以原谅那些不合情理的细节。

不管怎么说,作为甲方的东京市确实达到了目的,人们看到了漂亮的公厕建筑,它们点缀在涩谷的公园之中,导演安排了充足的镜头让观众去欣赏这些由建筑师设计的现代主义风格的公厕。对城市建筑的捕捉从文德斯的第一部电影就开始了,在拍《城市之夏》(1970)的时候,他特地去拍摄了维特根斯坦曾经住过的一幢房子,那个房子最终留在了电影里。文德斯曾说,他是一个不可救药的德国浪漫主义者。这样回想起来,平山可能也是一个浪漫主义者,他做的这些事情,也许并不是要践行某种哲思,而只是单纯怀念那些逝去的时光。

今年国际影坛,有两个舶来品,打败了本土片,去送报参加奥斯卡最佳国际电影,引发了不小波澜。其一是陈英雄的《恋爱馔法》(法式火锅),代表了法国,凌于口碑极佳的金棕榈《坠落的审判》。另一部就是文德斯的《完美的日子》,代表日本,而不是由宫崎骏《苍鹭与少年》、是枝裕和《怪物》、滨口龙介《无邪之境》出战,的确有意思。这两部洋盘电影,关注着相当叫人诧异的吃、拉面向,大有扬言“我食髓比本土佬更知味”之意。

类似于大陆的社会话题读物《我在北京送快递》,维姆·文德斯新作《完美的日子》(港译:《新活日常》,Perfect Days),似乎也可以叫“我在东京洗厕所”,既是职业技能培训作业的影像化操作,也是自辟一路的日式职人、奇特工种题材。

还有人说了,影片可叫“东京厕所图鉴”。片中就有出现一卫生间,外看是透明的,一览无遗。人进入后一扣,就会变成遮挡密闭的——似乎完美解决了有人没人的终极困扰(毕竟显示灯总有坏的时候),我突然就想去体验,还要拍个照留念。当然,喜欢影迷朝圣的家伙,肯定会冲在前头。

这一切,都是陌生感与他者化,所导致的玩笑话了。现代人连自己的家务都不想操持,更何况还要代入一份等同散发“离我远点味道”的体力工作呢。不过,这类关系着下水与出口的工作,也是最能见出不同地区文化差异的地方,都不必举例印度人出恭,就说身边可见,翻捡垃圾的。从小区里到马路边,这些业余、兼职或全职的,统称为捡破烂的人群,他们的行为仅仅是古怪吗?反正,像前几天推荐的《豆子芝麻茶》,就写到了有这么一位饱受人世摧残的老阿姨,喜欢扒拉在垃圾桶上。再来,何伟也可以在《埃及的革命考古学》,注意到这群比工业化处理垃圾还好用的开罗垃圾回收工。

不提历史上,就说大陆现当代,洗厕所和扫大街,都是惩罚性的强迫劳作。尤其是动乱年代,十七年又十年期间,它们变成了打击知识分子,贬抑他们人格,从生理到精神层面的无情践踏。自然,也有人能像《芙蓉镇》那样旋着扫把起舞,但它们终归是社会秩序被打乱掉的无情消耗,是沈从文老人回忆文/革事,“最大功劳是扫厕所,我打扫得可干净”,抱着来访记者痛哭。本质上,它们就是消耗时间与体力的社会作业。

单说到厕所与排泄物,《完美的日子》的电影题材,绝不能说罕有。今年日本导演阪本顺治还有一部《世界的阿菊》(SIFF和百老汇日本电影展上都有放),讲掏粪工,脏污飘香。喜笑,黑白,却打动了许多观众。非要说文德斯对这一领域有研究,估计也大可不必。他无非是在《寻找小津》的年代,就对日本文化抱有好感。再者,一名公路之王浪荡客,也很难不会喜欢上日本吧?

因此,电影与能不能登大雅,会不会冲击你的嗅觉之类的生理顾虑无关,《完美的日子》是一部关于日常秩序的电影。节奏轻快,影像干净,配乐好听,人物关系简单。戛纳影帝役所广司,像米国公车司机帕特森一样按时醒来(隔壁老太扫大街的声音充当闹钟般的存在)。他就每天去打卡工作,没有老婆,不养狗。

无论家中,还是出门,役所广司饰演的平山,都把一个人的生活工作,处理得井然有序。先叠被褥后刷牙,修理髭毳来一罐。工作上就是一路打卡般的流水作业,交差下班。不变是一种秩序,整洁是一种秩序,下班搓澡来一杯也是一种秩序。很难讲,这份低阶工作,到底赋予了主人公什么,可能仅是切割与分配白昼时间,平山作为无名之辈,参与到了东京某一环秩序而已。小的秩序,组成了外人对东京与日本的观感秩序。这份工作,这点切身的秩序,对大多数人不值一提(他的选择也遭父辈与同辈排斥),对他的中老年人生,却非常重要——如同卡带、文库本、自动售卖机。

与主人公对位的,有几个电影人物。一是年轻工友,他控诉“没有钱就连恋爱都谈不了嘛”,信奉“满分十分打九分”的消费服务评价体系。他的时间是一份商品,他的社交也是一份商品。对于现代人,这无可厚非。只是如果只有这份参考指南,未免活得太累。一是突然冒出的“影子”前夫君,他坦言人生迷茫朦胧还没看清,突然就到头了。

在旧书店购买文库本一事上,不难发现,花5块人民币购买一本二手书的开支(即便日元汇率走低,也能知晓此前也不会高),对于主人公是经济又实惠的一件事。如此一处细节,就能知道在国人看来,平山所过的音乐、读书、泡澡、拍照生活——就差来一杯手冲咖啡,并不是什么精致文艺,而是日常生活而已。你也不能只看到频繁买胶卷,也要看他日啖一份三明治。如果要谈奢侈,也只能说是耗费时间的奢侈感——他用一个人的独居生活,换取到了这些。

世俗社会这个时候,不免要对主人公大敲警钟了。他如何抵御风险呢?是太信任日本社会保障体系,还是老外文德斯的美化理想。这时候,又得搬出来前夫君了。体面社会人,又能比平山好哪去呢。再则,从平山日常工作量和生活习惯,参照日本人的生活状态,或许,我们也可以说,是看不见的秩序本身,赋予了他选择这份工作的合理性。

往大了看,电影自然是东京都的一本项目提案(类似是枝裕和《奇迹》、三宅唱《你的鸟儿会唱歌》冠名作业),但不阻碍我们以现实的角度,去解读役所广司的生活。事实上,主人公的日常活动(即下班以外的个人时间),有70%都和作家吉井忍所著《东京八平米》的当下时生活,近乎一样。只不过,他不仅有八平米的生活,还选择了流动,八平米的清洁工作。而一个人,最后能坚守的,不就是这么一方,暂借来的领土与王国麽(吉井也不避讳,她另有住房,是选择了如此生活,而非“不得不如此生活”)。生活既在这八平米之内,更在那八平米以外,一部文艺作品,是希冀所有人都可以感受到小小的,日常的喜悦。至于同一款劳作,如何由贱民的惩罚,变成了文艺的升华,或许,抱着也许世界上就是什么奇特人都有的心态,大家都轻松一些吧。

最后,只从文德斯的过往履历来看,《完美的日子》只是他的文艺余兴,开了歌单,列了书单,还给影迷留了一份to do list的古怪城市漫游清单。作为citywalk的鼻祖导演,他拍这样的电影,似乎随心所欲,毫无压力。就像你也会觉得,役所广司就这样,轻轻松松拿走了戛纳影帝。然而,当你回想这位沉默,边界感很强的中老年男子,他几乎没有与人产生情感联结,却一再对周围环境人事物,做出了反应。不论是借助傻瓜机的“恒常之眼”,还是投向独自午休一人食的女白领“原来你也在这里”,注意到街头拾荒者、公园亲子、纸上棋兵,乃至在亲人出现后的情绪波动,似乎都一再显示,他在常人印象中单标枯燥的黑白人生,其实还是丰富多姿(黑白与彩色的处理上,文德斯与阪本顺治反了过来)。至少从表演上,可以一再看到役所广司的沉浸与起伏,更不必说结尾正面高光。

总之,如同《阴翳礼赞》( 谷崎润一郎专辟有一章《厕所种种》),《完美的日子》也是老文青导演文德斯的“木漏れ日禮讚”,仅此而已。

本采访来源于The Match Factory

以下是采访正文:

记者-Q

维姆·文德斯-WW

Q:《完美的日子》标志着您在数十年后重回日本。您能简明扼要地告诉我们,这个电影计划是如何产生的,以及这部电影讲述了一个什么样的故事吗?

WW:这部电影最初是缘于去年年初我收到的一封意外来信。“您有兴趣在东京拍摄一系列虚构短片吗?可能是4到5部,每部时长大约为15到20分钟。这些短片都和一项宏大的社会公共项目有关,涉及知名建筑师的作品,我们将确保您可以自己开发剧本,并找到最合适的演员。我们保证您将拥有完全的艺术创作自由。” 那听起来至少是有趣的。多年来,我一直渴望回到日本,对东京感到真正的思乡之情。

所以我继续将这封信读下去:“该项目涉及公共厕所,希望通过一个具体的人物来向大众表达日本独特的‘欢迎文化’。”其中,厕所的地位,与我们西方仅仅视其为“卫生”的看法,完全不同。对于我们来说,厕所并不是文化的一部分,相反,它在文化中是缺席的。而在日本,它是意味着宁静和尊严的小圣殿…..

我喜欢我看到的那些照片,它们拍下了许多建筑奇迹。那些建筑更像是守护着清洁卫生的寺庙,而不是厕所。我喜欢与之相连的艺术概念。而且我确实很乐意在一个虚构的语境中看到它们。我一直觉得 “场所”在虚构的故事中,比在真实的情况下更受保护。但我并不喜欢拍摄一系列短片的想法。那不是我的表达语言。我回答说,与其拍摄4次、4天,为什么我们不在这17天内拍摄一部真正的电影呢?拍摄4部短片有什么意义呢?想象一下,如果有一部长片电影会怎样!

我得到的回答是:我们喜欢您的想法!但这能行吗?我回信说:可以!如果我们将故事中的场所减少一些,把主要人物减少到一个。但首先我得亲自过去看看。我不能在不了解故事发生地的情况下想象一个故事。而且我现在正在忙于其它的拍摄。我可以在五月为你空出一个星期,然后我们或许能在十月拍摄,届时我可以从另一部电影的后期制作中抽身,有一段时间空闲(那是《安塞姆·基弗:流年之声》(Anselm),其制作已经进入第二年,并已开始在剪辑室剪辑了。所有的拍摄工作都已完成)。

我最终在五月前往东京,待了十天。我终于有机会见到我梦寐以求的理想主演,役所广司,他将饰演我笔下的角色(我看了十多部他演的电影,我一直很钦佩他)。我见到了那些场所,它们都位于我喜欢的涉谷区。这些公共厕所实在是太美丽了,几乎让人难以置信。但它们并不是这部电影的主题。

只有当我们成功创造出一个独特的公厕看护人,一个真实可信的角色,才有可能拍成一部电影。他的故事本身就很重要,只有当他的生活值得观看时,他才能推动整部电影,以及那些场所,以及与它们相关的所有理念。比如日本社会对“公共利益”的高度关注,对“城市”和“彼此”互相尊重的情感,使得日本的公共生活与我们(西方)的世界是如此不同。(因此,)我无法独自创作这个故事。但我发现高崎卓马(Takuma Takasaki)是一个出色的搭档兼共同编剧。我们深入挖掘,找到了故事的主人公......

Q:这部电影以近乎诗意的方式,呈现了一个男人在东京过着朴素但自足的生活,表现出日常之美。

WW:是的,你说的对。但这一切都源于平山。这就是我们给这个在我们内心深处逐渐成形的男人所决定取的名字。我想象了一个曾经过着上流生活,后来却陷入深渊的男人。然后有一天,当他处于生活的最低谷,他看见阳光奇迹般地照射在他身处的糟糕世界中,形成树叶的倒影,他苏醒过来,产生了顿悟。日语中有一个专门的词来描述这些有时会突然出现的幻影:“木漏れ日”:树叶在风中起舞,它坠落下来,影子落在你面前的墙上,这一切由宇宙中的一束光——太阳创造。

Q:关于日本及其文化,让您如此着迷的原因是什么?而在这部电影中,您认为有哪些日本文化元素占据主导地位?

WW: “服务”一词在日本与在我们的世界有着完全不同的内涵。拍摄结束时,我遇到了一位知名美国摄影师,他无法相信我拍摄了一部讲述厕所清洁工的电影。“那就是我的人生故事啊!”他说道。“我年轻时前往日本学习武术,我拜访的那位著名大师对我说:‘如果你在公共厕所工作半年,每天如此,那么你可以回来见我。’ 我就这样做了。我每天早上6点起床去清洁厕所,在东京的贫困区。大师从远处关注着我,后来便收我为徒。但直到今天,我每年还是会有一周的时间做保洁。”(这位男子现在年逾六旬,从未回到美国)

总之,这只是一个例子。还有其他一些关于大公司领导的故事,他们只有先于员工到达工作岗位,并清洁公司的公共厕所后,才能赢得员工的尊重。这不是“低下”的工作。相反,这是一种精神态度,一种平等和谦逊的姿态。

WW:我第一次在东京闲逛,并迷失在其中时,就爱上了这座城市。那已经是在七十年代末了,是一个充满惊奇的年代。我会在城市中漫步数小时,完全不知道自己身处何处,然后只要搭上任意一列地铁,就能回到酒店。

每天我都会去不同的区域。我对这座城市看似混乱的结构感到惊讶。你会看到古老的木制房屋旁矗立着摩天大楼,这些房屋坐落在繁忙的十字路口边上;当你在充满科幻风的双层或三层高的立交桥下行走,然后你会发现宁静的住宅区和迷宫般的小街道就在旁边。我在东京见到的所有充满未来感的事物,都使我深深着迷。当时,我一直认为美国是迎接未来的地方。而在日本,我找到了另一种未来的版本,一种非常适合我的版本。

当然,我还通过小津安二郎的电影得到了启发(他仍然是我的导师,尽管在成为一名年轻的电影制作人,并已有数部影片问世后,我才得以看到他的作品)。他几乎以一种科学仪器般精确细致的方式,向我们叙述了从20世纪二十年代直到他去世前的六十年代初期,一直处于变化中的日本文化。我在1982年拍摄了《寻找小津》,追随着他的足迹,试图看看自他二十年前最后一次拍摄东京以来,这座城市发生了怎样的变化。

Q:您总是以一种非常独特的方式将音乐融入电影,并以此闻名。在《完美的日子》中,您提出了一个非常独特的音乐概念。

WW:为简单的日常生活构思一篇“配乐”似乎有些不妥。但平山聆听的是他那些六十至八十年代的音乐磁带,他的音乐品味为我们呈现了他生活的原声。地下丝绒乐队(The Velvet Underground)、奥蒂斯·雷丁(Otis Redding)、帕蒂·史密斯(Patti Smith)、奇想乐队(The Kinks)或卢·里德,还有其他一些,甚至包括那个时期的日本音乐。

Q:您将这部电影献给大师小津。他的作品中有哪些元素对您影响最为深刻?

WW:主要是弥漫在他电影中的那种感觉,即每件事物和每个人都是独一无二的,每一刻都只会发生一次,日常故事是唯一永恒的故事。

(这是一篇角度片面的长评,短评实在塞不下,纯属个人有感)

并不认为这是一个美好的童话,不反对平静、有规律、充满诗意的生活,但是个人觉得那只是一个泡沫,还好导演有把泡沫打破,让观众得以窥探美好背后的阴影,主角也变得更真实(像普通人)。整部片最有感觉的片段就是妹妹深夜拜访,直接打碎了主角看似自在的生活,让他直面那些人不得不处在某种关系而产生的矛盾冲突,fancy一点或许可以概括为自由和人的社会性之间的矛盾?

感觉从头到尾,主角的美好生活一直伴随着悲哀,即他的平静生活只能建立在独自生活的基础上,不是说独自生活本身或者主角悲哀,而是这种没法既要人际关系又要平静的取舍本身是悲哀的,人想要实现平静生活比较可能的方案似乎是远离人际关系,情感自给自足尽量完全自洽。很多问题和困扰都由人际关系产生(比如最直接的,主角的工作在一般意义上是不体面的,他以及任何亲近的人(家庭成员)很可能也面临别人的指摘)。

独自生活能让人活在自己构筑的安全区内,但是人不可能与社会完全隔离,也许和各种充满善意、有着不同故事的陌生人相处时游刃有余,但是当直面自己最亲密的关系(亲情)时,不免还是狼狈、会被伤害到,感觉全电影主角最“真实”的喜悦发生在和侄女相处的时候,最难过的时候也就是面对妹妹的不理解(可能还有父亲的),这时他、以及观影者所看到的平静表象轻而易举就被打破,他也成为了我们所认识的一般人,不再是那种独自过着有秩序的生活时一切尽在掌握的状态(可能我感受到的人大多数的状态都是没法完全不受限制、自由自在随心所欲的)。妹妹带着她的女儿离开后,主角只能伤心(可能心里自我安慰)——睡一觉——第二天开始新的routine。

这个问题不可能被解决,只能被忽视、转移注意力。很喜欢结尾的又哭又笑,可能这正是生活本身吧。

不确定导演是否有意表现这些,但这正是我最喜欢这部电影的东西。

2024.4.6 突然回想起电影中一个有意思的情节(如果没记错),同事撂担子自己推不了活的时候,平山折腾一整天也没再有心情看书,第二天貌似还睡过了头,美好生活脆弱性+1。完美的日子的背后——不婚无娃(所以很可能不需要买房即无房贷?)、不需要赡养照顾父母(这个电影没有透露,只知道和父亲没联系)?、不用加班、没有不把人当人看的领导和难搞的同事......

所以说这种生活完美吗,不知道,但是平静大抵也是每个人的追求,再怎么完美的方案可能或多或少都有脆弱性,通过认识到脆弱性应该能让自己更平稳地接纳调整,重回平衡?泡沫被戳破的时候,赶快钻进一个新的就好,活在泡沫里有什么不好的呢,全看怎么取舍。

浅查了一下平山打扫过的12个公共卫生间的地点和设计者

DAY1

1-惠比寿东公园—槙文彦 2-锅岛松涛公园—隈研吾

3-代代木八幡公园—伊东丰雄

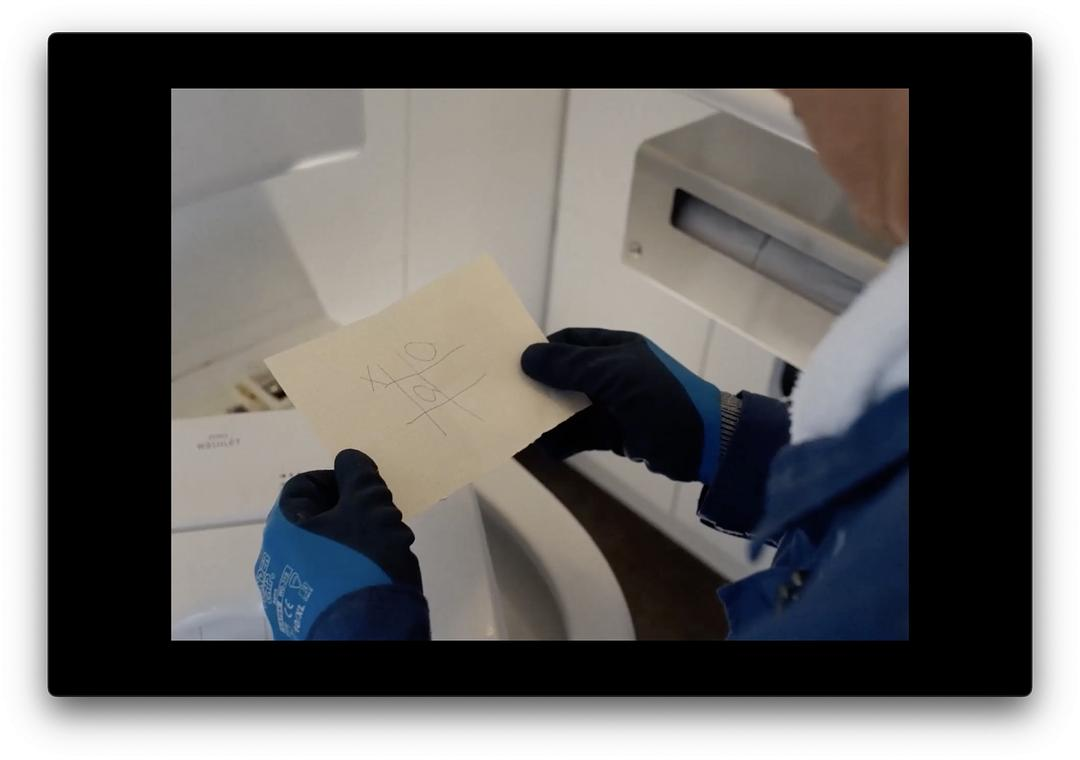

这里正是平山和某神人隔空玩纸上黑白棋的地方

4-代代木深町小公园—坂茂

坂茂设计的全透明玻璃卫生间贴有独特的膜,平时通电保持透明;当使用者反锁上门,切断了电流,玻璃会变成不透明的墙壁。设计师与文德斯同样喜欢用玻璃的属性和光做游戏。

DAY2

5-惠比寿公园—片山正通 6-春之小川交流公园—坂茂

DAY3

7-神宫通公园—安藤忠雄

DAY4

8-西原一丁目公园—坂仓竹之助

DAY9

9-东三丁目—田村奈穗 10-神宫前—NIGO 11-惠比寿车站西口—佐藤可士和

12-7号街公园—佐藤KAZU

参考网址:https://tokyotoilet.jp

它们都是日本财团从2020年开始策划实行的the tokyo toilet项目的一部分成果,全部集中坐落在涉谷区,而该项目的目的是为了能够让任何人都安心舒适的使用公共卫生间。

另,也许——《在街上》中提到的八卦不假,文德斯真的来了下北泽太多次才会取景磁带店