1、凯特·温丝莱特,西尔莎·罗南,费奥纳·肖,杰玛·琼斯,詹姆斯·麦卡德尔,亚力克·塞克雷亚努,克莱尔·拉什布鲁克,哈维·斯克林肖,温迪·诺丁汉,利亚姆·托马斯,莎拉·怀特,比阿特丽斯·克纽 主演的电影《菊石 Ammonite》来自哪个地区?

爱奇艺网友:电影《菊石 Ammonite》来自于英国,澳大利亚,美国地区。

2、《菊石 Ammonite》是什么时候上映/什么时候开播的?

本片于2020年在英国,澳大利亚,美国上映,《菊石 Ammonite》上映后赢得众多观众的喜爱,网友总评分高达1548分,《菊石 Ammonite》具体上映细节以及票房可以去百度百科查一查。

3、电影《菊石 Ammonite》值得观看吗?

《菊石 Ammonite》总评分1548。月点击量3次,是值得一看的剧情片。

4、《菊石 Ammonite》都有哪些演员,什么时候上映的?

答:《菊石 Ammonite》是2020-09-11\/2020-10-17\/2020-11-13上映的剧情片,由影星凯特·温丝莱特,西尔莎·罗南,费奥纳·肖,杰玛·琼斯,詹姆斯·麦卡德尔,亚力克·塞克雷亚努,克莱尔·拉什布鲁克,哈维·斯克林肖,温迪·诺丁汉,利亚姆·托马斯,莎拉·怀特,比阿特丽斯·克纽主演。由导演弗朗西斯·李携幕后团队制作。

5、《菊石 Ammonite》讲述的是什么故事?

答:剧情片电影《菊石 Ammonite》是著名演员凯特· 代表作,《菊石 Ammonite》免费完整版2020年在英国,澳大利亚,美国隆重上映,希望你能喜欢菊石 Ammonite电影,菊石 Ammonite剧情:故事发生在19世纪20年代的英国,玛丽(凯特·温丝莱特 Kate Winslet 饰)是一名古生物学家,然而,这个行当显然无法让她过上优渥的生活,所以玛丽至今仍然在贫困线上挣扎,为了给病重的母亲治病,玛丽靠着在沙滩上捡化石卖给游客来维生 某日,一个名叫罗德里克(詹姆斯·麦卡德尔 James McArdle 饰)的男人找到了玛丽,开出了很高的薪酬,希望玛丽能够去照料他病重的妻子夏洛特(西尔莎·罗南 Saoirse Ronan 饰),经受不住金钱的诱惑,玛丽答应了。可是,就在玛丽刚刚见到夏洛特没多久,两人之间差异巨大的思想就碰撞出了火花,但随着时间的推移,她们都在彼此的身上看到了自己未曾经历过的世界。

有人说弗朗西斯李不会拍女同性恋的电影,因为他拍不出两位女主之间细腻的感情戏,错,弗朗西斯李压根不会拍感情戏,在上帝之国里两位男主也根本毫无感情可言,总是营造阴冷潮湿的环境,推动主角之间的身体摩擦,来达到某种迫切的情感撞击和需求,是极其粗暴和自以为是的一种感情表达方式,没想到这种方式在菊石里再一次被如法炮制,有些人不买账了。

但这里的不买账反而不是导演的责任,两个男人在寒冷的泥地里打滚,喘着粗气,人们会一秒共情,感知野性。两个女人在房间互相跪舔,人们会错愕会觉得突然,会怀疑自己跳过了什么缺乏铺垫,甚至担心她都没有清洗下体。不加修饰地直接表达原始的欲望,毫无理由的仅仅是当时房间没有第三个人的这种性爱自由,并不属于女性。安宁作为一个女同性恋的设定,在碰到罗南扮演的已婚少妇,第一时间产生好感,第二眼就能完成想要占有她的肉体的心理渴望,并非多么难以理解和复杂,但是当真的这么展现的时候,不是导演束缚了观众,是观众束缚了自己。

本片最大的问题,依然和导演前作上帝之国如出一辙,他几乎是交出了一个重复的作业,第二次处女作。原创剧本的苍白,空洞,毫无价值观的输出,其实在上帝之国的时候就暴露得非常明显,但正如我前文所说,男性的故事天生自带史诗,男主角光屁股的背影,评论家也能轻松代入自身的孤独,从而脑补立意,抒发情感,但是换成女主角,她走在海边,挖出一块有几千年历史的石头,这代表什么,她在想什么?无人在意,她没有光芒,没有时间的厚度和深度。导演对上帝之国里面给羊接生和菊石里面挖石头,两者的塑造是公平的,几乎没有多余的添加,完全站在同一个高度,没有性别的视角来展现这一段,但是它所达到的效果天差地别,有8.4和7.2那么大。

再说回本片,已婚少妇一开始和丈夫在床上的镜头,已经表明她是孤独的,她需要身体上的安慰,所以她碰到了女同性恋安宁,丈夫不在身边,对方又是学识渊博的科学家, 在她优渥的生活经历中,这件事发生没有困难,对于在一起也没有阻碍,她脆弱又天真,她不需要多大的勇气,无知是幸福。

但正如安宁所说,她不懂。她们只是用力地睡过几次,谈不上灵魂伴侣,这可能与观众预期不符,大家坐下准备好好欣赏一段旷世绝恋,结果没想到只是露水情缘,要我说,睡得开心就行了,每次都要说我爱你,每次都要力证两个人多相爱,从蛛丝马迹去揣测她们的爱情,我只能说那不是菊石要承担的剧情,也不是每一部女同性恋电影需要承担的责任,是枷锁,拿掉吧,让她们想做就做,想舔哪里就舔哪里。

女同性恋的最后一个问题也可以是,睡过。

虽然弗朗西斯李作为导演编剧的水平已经扑到姥姥家了,但是从某种意义上来说,他完全没有所谓的男性视角,女性视角,他就像一个麻木的旁观者,模糊了眼前所有的情节起伏,如果他能以此坚持到最后,但他没有,他突然想起来所有电影都要有一个总结性的结尾,一个寓言,把两位主角重新拉回舞台,让她们用眼神告白,颇有一种人走茶凉,硬是把茶续上的尴尬,如果这个时候打出字幕是三年后,那这段博物馆配得上重逢,但是!有个笑话是怎么说的?快看她们多么深情地望向彼此,老长时间没见面了吧,嗯,约莫60分钟了。呵呵

THE END

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

仅以此篇评论,送给对GAY片和LES片双标的观众,感谢大家点赞,让更多人看到这种差异。

有时间的话可以再看下这个帖子

https://www.douban.com/doubanapp/dispatch?uri=/group/topic/202228055

渐行到结尾的时分,没有想到金丝雀的隐喻被宣之于口,让两人间之前沉默不语有意识去忽略的阶级与观念隔阂陡然像一扇被摔上的门一样阻断在原本亲密无间的氛围中。出现在夏洛特和丈夫下榻旅馆窗台上囚禁在玻璃罩下奋力求生的蝴蝶和它现身在玛丽家堆满尘垢的壁炉上方僵死在冬天的同类,这些意象都不是无中生有。一个月的相处,从双方不情愿的看护伴游发展成了一次终生难忘的艳遇,两个孤独的人彼此取暖,混杂着爱意和对被认可的渴望,然而烛火燃尽后现实的贫瘠将两人分岔的路径照亮地明明白白,开放式结局的对望相顾无言中其实已经昭示了命运的选择:最终一人回归到偏居一隅的呼啸海岸,一人仍被囚禁在精致易碎的娃娃屋里。

比起导演的前作上帝之国,菊石对女性意识和阶级差距的描写相比晦暗的感情戏处理要明显得多。对时代背景下女性困境的凸显在开头就给予高光:玛丽十一岁时发现的鱼龙头骨得以陈列在大英博物馆中,跻身无数彪炳千古的考古发现之列。然而她的成果在男权世界的眼中如同一张随时可被弃置的标签般无足轻重,她是一个以男性为绝对主导的科学领域中的闯入者,因此她的发现可以轻易被易主,她的存在可以随意被抹杀,最终史书上只留下男性捐赠者的名姓。就像开头被勒令闪避的清洁女工一样,玛丽即使作为科学家,她在男权世界中的位置就和任何一个女工一样可有可无,而博物馆对所有历史荣宠的记载也与她们无关。

伦敦象征的名流聚集的科研圈子,对玛丽而言本质是一个“男孩俱乐部”,言下之意也在暗示她在这里心无杂念进行的科考才是“真正的工作”。而她从未离开的莱姆,与都市相对则几乎是遗世独立,被主流世界遗忘的存在。玛丽在此心无旁骛地从事考古研究,表面上看具有被父权制放逐的意味,但这种与世隔绝的命运不可说不是她自己拒绝了循规蹈矩的女性一生的安排而专注于自我的选择,在那个年代显然无论出于事业还是性向,自我流放与隔离也是女性唯一的出路。荒瘠的海岸,裸露的岩层,不加整饰的原生自然环境与伦敦精致的城市文明相映照,狂野的女性气质与温驯的父权教化之间无言的对抗不言自明。呼啸山庄式的自然和文明的对峙与分野似乎一直是导演钟情于表现的。冷硬的大自然和暴风骤雨一般的情欲场面不约而同蕴含着优雅规训的文学中罕见的夜行特征。

同时夏洛特丈夫的角色完全是父权社会的拟人化。对他的人物形象没有深入刻画,仅止于一个典型的上流社会贵公子刻板描写,将科学视作玩乐消遣而不是奉献终身的事业。对比玛丽在考古中倾注的精力,也无怪乎某些如考古学会等上流精英对待科学的态度在她眼中是俱乐部式的行为。夏洛特的丈夫在影片开头不请自来闯入了玛丽的礼品店。而闯入者的身份在片中有多层映射:玛丽作为女性擅闯进男性的科学世界;夏洛特丈夫作为男权的象征闯入玛丽的庇护所;夏洛特作为一个不受欢迎的累赘闯进了玛丽隐世无争,一成不变的生活;最后两名女性又闯入了大英博物馆中男性层层包裹的圈子。正是这种原本不可能共处一室的人物碰撞强化了性别、阶级乃至观念之间的对立。丈夫纡尊降贵地来到小礼品店,甚至根本不曾想过要事先预约,因为他默认自己的到来本身已经是一种特权的首肯,他发表了一番自我感动的陈词表达对玛丽才华的赏识,玛丽嗤之以鼻的态度却再明确不过地表明了她根本不吃男性居高临下的垂怜这一套。虽嘴上说着想要拜师求学的动听之词,其实短短一天的走马观花不过是他托付夏洛特的借口。丈夫在角色在开头导入以后随即不再登场,但我们看到他一直以代理人的形式延续着父权的控制力,这些代理人中包括了信件、车夫、伦敦寓所中的女仆审视的目光,甚至包含了每一次夏洛特被称作默奇森太太的场合,夫姓附属的奴役与从属感。他人已隐没在帷幕之后,可他的存在感却始终分明,这种缺席分外警醒地衬出了父权社会对身处其内部的女性无处不在的统摄与规训。

从丈夫短暂的登场中镜头语言给出了两点明确的信息,夏洛特的性向,以及她和同时代许多婚姻中的妻子一样遭受着奴隶般的地位折磨。在为数不多的对夫妻二人一天生活的捕捉中,妻子几乎是失语的,沉默的考量显然是来自于社会规则的压迫。她唯一的表达即是对丈夫抉择的首肯,就像丈夫身上延伸出的零部件一样,连餐点的选择也要悉听尊便,而丈夫对男女食谱的分配也渗透进了性别偏见观念。妻子流产后遭遇的严重抑郁症状,在丈夫的叙述中被文饰为轻微的抑郁,静养就可以取代疏导与陪伴——将女性的心理疾病归因于由多愁善感导致的情绪性妇女病也是那个年代司空见惯的男权定义。最值得玩味的是,睡前更衣时,妻子已早早换上没有任何性感暗示的洁白的睡衣,僵直地平躺在床的右侧,一切都如同一位“房间中的天使”,温驯而安详。紧接着丈夫无所顾虑脱衣全裸的镜头看似非常突兀,作为可能每晚都被迫目睹如此行径的妻子眼睛所受的苦难要比观众的深重得多。影片中共有两次男性躯体的裸露,在以女性同性感情为主线的故事中非常引人生疑。或许不妨这样解读:第一处丈夫更衣的全裸,他的身体就和任何不注重身材的中年男子一样不具备审美价值,而在性向并非异性恋的妻子眼中尤甚——她抑制着厌恶地闭上眼微微别过头去——不仅暗示了她的性向,也暗含着男性与女性在性的场域中完全不平等的事实。在与婚姻捆绑的性中,女性的性自由是被否认的,即使在婚姻内部依然。婚姻规定了女性生育与家务等仿佛与生俱来的被包装成“女性天职”的剥削,却又实际上本质是性消极的,在这一幕中的具象表现就是拥有性自由的丈夫可以袒露自己的性器官,而被剥夺了性自由的妻子却要假装成圣女一样的无性化形象。而接下来的举动更加揭示了婚姻本质:妻子对丈夫提出性要求被拒绝,妻子的理由是混合着想要弥补流产胎儿的生育欲望以及对亲密关系的渴望,而丈夫的声明是婚内性生活只与生育的目的挂钩。

第二处男性裸体是在结尾的大英博物馆,玛丽仰望着一尊大理石塑像,目光聚焦在性器官上。需要人仰视,展示在为人尊崇地位的男权直接受到了女性目光的挑战。玛丽的眼神中非常平静,看不见厌恶和苛责,两个镜头的切换似乎在提醒整个文化观念史上,坦坦荡荡展示雄性气质的同时对女性的性表达却是讳莫如深。

丈夫辞行后叙事回到了纯女性的领域,不同于被观众无法回避拿来对比的烧女图,建构在相似的孤岛环境中,让两个全不类似的人感情升温这样的架构,烧女图中阶级的对比非常不明显,可以说是有意识地摘除了这些因素后制造了一个真空环境,聚焦女性情感内部的线索。菊石没有这样的无尘化处理,阶级因素主导着大部分玛丽与夏洛特相处的时光,一开始就预示着她们注定无法在灵魂层面共鸣的事实。

一开始玛丽从海边劳作回家,与传统女性气质绝缘的下层劳动者形象已经确立起来,从瞥见街角的上流人士交谈慌忙闪避到出席音乐晚会时的拘谨与格格不入,不难发现她对于那个阶层隐隐的敌意是包裹在自卑羞怯的内核之外的。从服装和妆容上看,夏洛特即使寄宿在简陋的居所中,她精致繁缛的裙服也没有停止过更替,象征对上层妇女驯化的层层叠叠的服装底下自然少不了束腰的底色;玛丽的服装主要以蓝色和灰色为主,与海岸岩石边的穷苦劳作相符,审美是最底层的因素,一切以简便为出发点,只在她认为的阶级变换的场合,如音乐会和去伦敦才出现红色。虽然都是近乎纯素颜的妆容,夏洛特展现出一种病态而无暇的瓷娃娃般易碎的洁白,迎合了她的身份及心绪脆弱的状况,十指纤纤宛如柔荑,这是一双擅长钢琴,刺绣等一切被规训符合淑女应有面目的消遣的手。玛丽和妈妈莫莉的皮肤则一看就知长期经受海边劳作,呈现出风吹与寒冷留下的红色皴痕。玛丽的一双手更是布满了考古挖掘落下的频繁新旧伤痕和斑斑泥污,没有半点男权凝视下女性气质的痕迹。夏洛特对食物,对服装及其他外在的仪容礼节无不显露着受过教养的矫饰主义成分,但玛丽家的一切起居陈设的气质都像是遗迹一般原始而粗陋。从食物的细节中可以看出经过夏洛特留在玛丽家短短的一个月时间,不加掩饰的自然野生气息已经受到了文明的驯化,最初寡淡的蔬菜汤被虽然食材朴素可显然在烹饪和摆盘的技巧上有极大提升的蘑菇面包片所取代。

在迫于生计卖出心爱的“我们的”菊石时,不善言辞的玛丽只能生硬地陈述出自己的底线要求,夏洛特突然介入的一段伶牙俐齿层层递进的推荐之词与其说是对玛丽工作发自真心的尊重与欣赏,毋宁看做是她的阶层精心教养下的产物。音乐会的情节无疑把这无形的阶级沉默间隔推到了极致。不自在的,隐形般的玛丽和如同小鸟一样穿梭在镇上名流之间的夏洛特,必然的分歧在此刻就已经显形。寒暄后正式的音乐演奏中,自觉在最不起眼的角落落座的玛丽像极了现代社会中社恐的你我,只不过在这里最伤人的是阶级造成的无言壁垒。夏洛特对玛丽的尴尬和畏惧无所察觉,依旧与新相识们言笑晏晏地在前排欣赏他们早被教导如何欣赏的高雅音乐,此刻对于被唯一同伴冷落忽略的玛丽来说,夏洛特早就也一直会是那个阶级的一部分。离开了与世隔绝的环境,只有彼此的亲密陪伴瞬间被打碎。隔着一堵墙和雨幕的窥伺是局外人永远不可能跻身其中的判决。

医生这个角色又是另一种父权制虚伪礼义的化身。在玛丽以非常充分的理由拒绝照顾夏洛特时医生给出他认为不容推辞的劝解居然是所谓的姐妹情谊。一个女性能毫无保留地照顾陪伴另一个完全陌生的女性,这样的场景在男性的思维中是理所当然的,仿佛他们臆想中任何女性都能瞬间切换到天生具备母性色彩的看护人角色当中。而治疗之后他突然对玛丽的示好让人起疑。如果说邀约原本是发自诚挚的好感,但在那样一个门庭森严的社交场合,当玛丽显然因为无处容身的窘迫而逃离时,他没有流露出半点挽留甚至抱歉的神色。他和夏洛特共同的阶层认知都把玛丽退拒到了隐形的墙的另一侧,大雨的存在只是让这狼狈更加具象了。

对于阶层天然难以逾越的隔阂玛丽一直都是抗拒且警觉的。但是在和夏洛特从被迫到融洽的相处过程中,阶级的色彩被逐渐有意识地弱化了。全篇主要的故事都是从玛丽的视角出发,呈现给观众的角度是心如化石一样坚硬,被生活压抑到麻木的面具始终挂在脸上的玛丽如何在与夏洛特的相伴中心被一点点融化,眼角和嘴角的线条被牵动,露出难能可见的笑容。擦药膏和海滩上脱袜子的特写都在讲述玛丽先是被夏洛特的年轻肉体所吸引,而后才被她的连连示好所打动,卸下心防。两人建立感情的一系列感情都是夏洛特以主动姿态去破解玛丽的被动,与面对丈夫时她羔羊一样献祭姿态的被动截然相反。夏洛特的在场好比严酷冬夜中的烛火,那曾经是无数个孤独的夜晚玛丽秉烛钻研的光明,现在却是一个活生生的天使在侧,年轻,洁白,不仅尊重她和她工作的价值,还透过世俗的层层束缚看到了她作为女性的美与性存在。海水中嬉戏拥吻的一幕,背负的桎梏就像衣服一样被褪去,让人真实地感受到在此刻当下两人是心意相通的。冷酷的基调下炽烈燃烧的感情就像穿透海面的阳光一样短暂。爱意和温存都是真的,然而片刻的真实在现实面前又是那么的虚幻。

伦敦的重逢在视觉上突然从已经习惯的海岸森冷风貌切换到繁华都市,从玛丽的心理写照层面上则是一种不真实感。因为对夏洛特的思念和渴望,她已经选择性地忽略了那些预示着道路不同的草灰蛇线,搜集两人回忆的美好来抵挡只是一场幻梦的趋势。伦敦的所有表象都在提醒她作为乡下人,作为下层阶级,作为未婚老女人与环境包含的文化潜规则不相容的事实,但夏洛特像一束春光一样向她奔赴的喜悦以及看到作为她个人成果的化石终于被一张手写的标签在署名权上物归原主的感动,又让她再一次缩回了呼之欲出的怀疑。

坏兆头一一应验。单方面的惊喜和夏洛特丈夫在莱姆的店里不请自来的施舍作态异曲同工。心有灵犀的假想泡泡破碎一地,留下粗粝的沙粒。玛丽眼中比成为女性,甚至比生命更重要的工作,其实在夏洛特眼里不过是“沙滩上受苦”,比从前相伴时光残酷万分的真相是理解与尊重的默契从来都没有被真正建立起来。此刻回顾夏洛特陪伴并协助玛丽工作的那些夜晚,她表现出的只是浅层的好奇和示好,她从来没有,也从未试图去接近过对玛丽而言最珍视的核心。基于这个认识,她自然以为让玛丽从此以不明不白的身份成为他们家中的寄宿者,是某种程度上物质生活的飞跃和阶层的跃迁。如果玛丽接受了这种“恩典”,那她就同情妇一般无二,只是父权制下处于被奴役地位的妻子所嵌套的另一个下级从属者,成了金丝雀笼中陈列供人欣赏的化石标本。

玛丽的彻底清醒破灭与夏洛特仍然执迷不悟的对照中已经说出了决绝的告别。来到这次远行的终点,大英博物馆时,聚焦在她一人身上,她的选择与坚持在时代的逆流下才显示出和化石一样坚定不移,流芳后世的独特与伟大。在时代的主旋律下玛丽注定余生是一个独行者,她看着博物馆四壁那些被世人认为值得青史留名的华美画框中,定格的悉数是男性的面容。镜头停在玛丽的身影恰好嵌入其中一个画框,将原本的男性胸像完全遮盖的一刻,仿佛在说她也清楚地认识到自己的事业完全值得留名于此,但终其一生这种价值都不会为社会和世俗所承认。就像化石的光彩要历经无数岁月的沉默洗礼才能为人挖掘解读,导演在不经意中邂逅了玛丽的故事并想要借虚构的电影语言来为她及像她一样在男权书写的历史上被主流态势淘洗掉,被选择性遗忘的杰出女性们立传。无论是爱情或艳遇,在玛丽人生选择的价值之前都显得渺小不堪。

穿过重重存在的男性观者和不存在的男性鬼魂们的包围,一个全对称的画面中,外围是无可改变无可抗拒的男权主流,中心是玛丽和夏洛特在展示柜的两侧,面对玛丽在十一岁时发现却早被父权社会易主的珍宝,相顾无言。影片结束在这一刻,“我们的”菊石被磨洗后又剩下了两个各自孤独的“我”,对视中命运的分歧已尘埃落定。

最后,关于本片的许多争议和同类影片的对比,我想说,如果带着观看浪漫故事的预设去解读那些不明朗却暗潮汹涌的感情发展,那么似乎只会陷入得出感情如化石一般冰冷的循环论证之中。那些诟病感情发展生硬,性爱场面骇人的声音,多少是出于认为女同故事必须要与唯美,含蓄等女性气质标签挂钩的观念先行呢?既然迅速升温的感情和生猛澎湃的性描写在男同叙事中成立,在本片经历了前置的铺垫后也完全合情合理。镜头和剪辑的处理上导演似乎置身事外,而减弱介入感的无意也是一种有意,通过让克制的镜头语言自行发展故事的安排,人为的戏剧冲突和情节张力几乎消失,观众仿佛旁观了一个真实的故事,被纯粹的表演和细节牵引着。而对于其中剧情的解读,也给予了观众开放的视角。背景音乐的使用也被极大减少,仅在为数不多的几个感情戏场面上出现,被刻意增强的环境音,尤其是海岸的呼啸风声和玛丽工作记录时的笔触声,前者是在渲染整体平淡而生冷的氛围,后者则是一处巧思,用以映衬出潜心于化石中玛丽的无我状态。

菊石描写的不是浪漫故事,不是刻骨铭心的绝恋,也不是能在灵魂层面上对话的知音关系,但它也远不止用流于肉体层面的艳遇可轻描淡写概括。她们的故事是两种截然不同的女性在父权社会中被边缘化的模式,陷入了同样的漫长孤独中,在短暂的相遇时将对方拉出苦海分享了爱的火光,性的欢愉,心灵的认同,刹那火光的交汇后戛然而止,落下帷幕。正因如此,这种没有被偏见定式美化的故事才显得独特。分别的前夜温存过后镜头一转,夏洛特采集的花束放置于摇曳的烛火之前,明灭暧昧的火苗和芳华易逝的花朵都像是这场情事的写照,明亮灿烂终归于冷寂。

你的心是一颗化石,被那簇倔强的火苗短暂地融化过。剖开岩石坚硬的外表,烛泪落下,我看见了你美丽的内心,然而这光焰是如此短暂,只温暖了深藏地表千年孤寂之中的一个冬夜,重新回归到放逐的荒原上。余烬冷却,化石静默如谜。

深秋小屋 | 人物

历史上真实的女主角们。

文/整理:Dongdong n配图与参考资料:维基百科、龙源期刊网、cnBeta、蝌蚪五线谱、minervascientifica、豆瓣n注:文中“☞”可点击到另一篇相关联的小屋推文。 n关注深秋小屋公众号:ladyscn

最近,由真实历史人物改编的电影《菊石》在北美上映。

今天小屋就来聊聊电影背后这一段真实的历史。

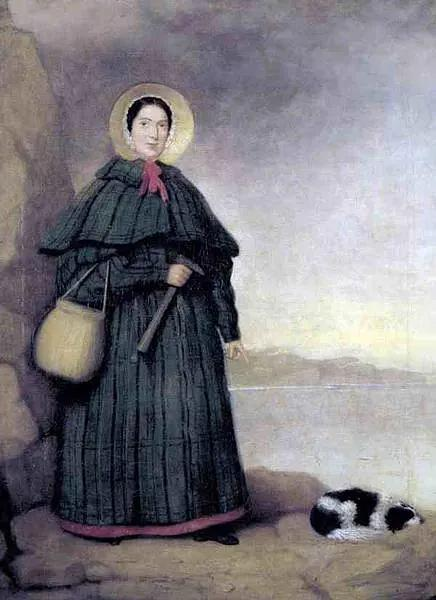

☞凯特·温丝莱特(Kate Winslet)扮演玛丽·安宁(Mary Anning)。

要说玛丽·安宁,先要说一下她的父亲。

她的父亲理查是一名橱柜工匠。

早先住在德文郡,后来搬到了英国南部多塞特郡的莱姆·里杰斯,在那里遇到了心爱的女人玛莉·摩尔。

两人在1793年8月8日结婚。

婚后,小夫妻俩有了第一个孩子——长女玛丽,很快第二个女儿玛莎也随之出生,但玛莎出生后不久就夭折。

两人又在1796年迎来了第3个孩子,儿子约瑟。

1798年,他们的第四个孩子——儿子亨利出生没多久也早夭了,而就在同一年,最大的女儿玛丽在一场火灾中不幸丧生。

1799年5月21日,理查和玛莉又迎来了他们第五个孩子——第三个女儿。

也许是为了纪念大女儿玛丽的逝世,夫妇俩给新生儿取名玛丽·安宁。

尽管后来安宁夫妇又陆续生育了至少4个孩子,但在那个医学不发达的年代,孩子们都不幸早夭。

最后,只剩下了玛丽·安宁和哥哥约瑟·安宁活了下来。

据说,在玛丽·安宁15个月大的时候,还遭受过一场雷击。

当时她被邻居抱出去看马戏,结果天上突然出现雷电,邻居被劈死了,她却毫发无伤的幸存下来!

所谓大难不死必有后福!

玛丽·安宁也注定了她这辈子会走上和别的女孩不同的人生路。

为了补贴家用,父亲除了做橱柜这份工作,还同时会去莱姆·里吉斯的海岸挖掘化石,向当地的观光客和化石收藏者贩卖。

玛丽和哥哥约瑟也会跟着父亲去到海边,帮助父亲采集化石。

看到这里,大家是不是会问——

什么?化石居然也可以私下采集和买卖?这可是珍贵的文物,不犯法吗?

其实,在18世纪末与19世纪初期,工业技术、考古技术都远没有现在发达,人们对文物还只限于一项娱乐活动,收藏化石相当于现在很多人集邮、收藏古玩字画一样。

1810年,父亲理查患肺结核不幸去世,享年只有44岁。

全家的顶梁柱倒了,留给正怀孕的妻子和两个孩子的,除了一笔巨额债务之外,别无他物。

一家人失去了经济来源。

一开始,这一家子的一日三餐都要靠着当地的教会给予救济,哥哥约瑟甚至不得不变卖一些家里还值钱的家具来维系贫困的生活。

日子总不能就这样过下去,怎么办?

玛丽是女孩,又是出生在贫苦的家庭里,她没有受过正规的学校教育,最常做的事也就是从小跟着父亲和哥哥采集化石。

她能很好的观察、分辨出化石。

于是,她便和哥哥约瑟开始正式将挖掘、收集化石,贩卖化石当成工作。

莱姆·里吉斯位于英吉利海峡莱姆湾的北岸,是一个小城市,四周是风光秀丽的山与海。

东面有观海防波堤,西面有造型优美的古城墙,是英格兰南部的度假圣地。

在莱姆周围的山丘里,隐藏着丰富的化石资源,尤其是菊石类化石。

这对于生活在这个海滨小城市的安宁一家来说,采集化石有着得天独厚的条件。

在海岸的悬崖峭壁寻找化石其实是一份有危险的工作。

但是兄妹俩做得很得心应手,尤其是小玛丽,她在这方面展示出了天赋。

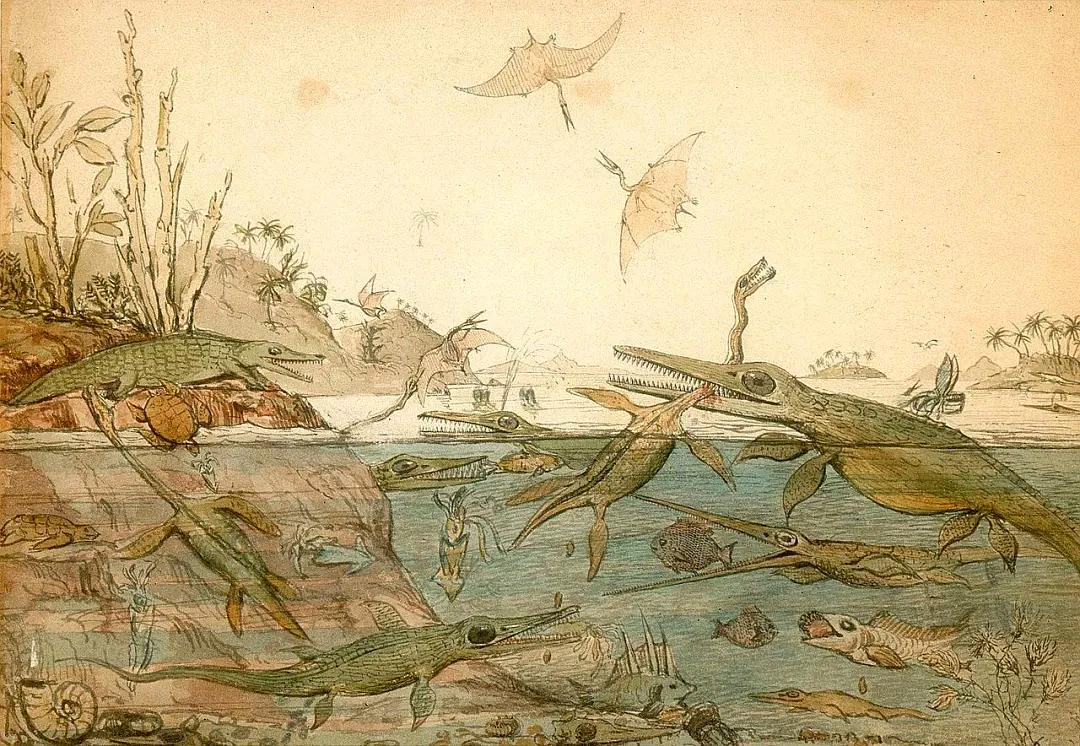

1811年,哥哥约瑟在海岸上挖出了一米多长的头骨,起初他以为是鳄鱼头之类的东西。

但几个月后,玛丽又发现了其余的60块椎骨。

最终兄妹俩挖出一具8米多长的化石。

这不是鳄鱼骨!

这是人类有史以来从未见过的,保存最完整的鱼龙化石!

兄妹俩把这幅鱼龙化石以23英镑卖给了一个伦敦的私人收藏家。

很快,这幅化石骨架获得了科学界巨大的关注。

鱼龙是生活在三叠纪到白垩纪的海洋中的一种大型爬行动物,在中生代末期全部灭绝。

在那个时代,科学界广泛认为生物是不会灭绝的。

而当时年仅11岁的小玛丽的发现,显然撼动了这一观点。

1821年,一天,玛丽在狗狗的帮助下挖掘出一具很奇怪的动物化石——历史上第一个蛇颈龙亚目的化石。

这具化石后来被作为模式标本,而蛇颈龙也被作为模式种。

1825年,哥哥约瑟转行成为室内装潢师,采集化石的工作就完全由玛丽一人承担了。

显然,这份工作不仅仅是玛丽的生计,更成为了她的一份兴趣爱好。

1828年,玛丽又发现了一具翼龙化石,后被命名为双型齿翼龙,是第一次在德国以外的地方发现的,也被认为是第一个完整的翼龙化石。

三次重大的发现,让玛丽成为一名专业的化石观察者,也被人们誉为“化石猎人”。

许多地质学者和名人都向她购买化石,甚至与她一起去寻找化石。

苏格兰矿物学家托马斯·艾伦曾说:“玛丽·安宁对这一学科的了解非常令人惊讶——她完全了解她的研究对象的解剖结构。”

尽管玛丽寻找化石的能力对早期的古生物学产生诸多贡献,也在30多岁时获得英国科学促进协会颁发的奖金,但她其实一直没有真正摆脱贫困。

当时的英国经济正在萧条,作为出身下层阶级的玛丽,她的生活同样得不到稳定的经济保障。

1830年,她再度面临经济困难。

采集化石不是一件轻松简单的事,在一次挖掘化石时,她和狗狗遇到山体滑坡事故,狗狗被滚石当场砸死,她也差点丧命。

种种遭遇,令她不得不放下开采工作。

她的朋友地质学家亨利·德·拉·贝切根据玛丽发现的化石,创作了《远古时代》(DuriaAntiquior)一画。

他把画作出版后卖给了同行,并把所有收益都捐给了玛丽,帮助她度过经济难关。

这幅画后来被视为古生物艺术的开山之作。

1847年3月23日,玛丽·安宁因乳癌去世,享年47岁。

去世的前几个月,她刚成为伦敦地质学会的荣誉会员。

她终身未婚。

☞西尔莎·罗南(Saoirse Ronan)饰演夏洛特·默奇森(Charlotte Murchison)。

这个人物事实上比玛丽·安宁大整整11岁。

夏洛特·默奇森生于1788年4月18日,她出生在英国汉普郡彼得斯菲尔德附近的Nursted House,是一位性格安静又害羞的姑娘。

1815年,她与19世纪著名的地质学家罗德里克·伊佩·默奇森(Roderick Impey Murchison)相识,而当时的他还只是一个西班牙反抗法国的士兵。

在服役8年后,罗德里克·伊佩·默奇森离开军队,与夏洛特结婚。

这对夫妇婚后足迹遍及英格兰、欧洲大陆、法国、意大利以及阿尔卑斯山等地。

1817年春天,在罗马的旅途中,夏洛特不幸染上疟疾,九死一生,好不容易捡回一条命,但从此落下了终身病根。

尽管身体自此不太好,但夏洛特依然热衷陪伴丈夫周游各地,并创作出了很多地质特征的草图,还通过这些草图勾勒出更生动的风景插画。

她还帮助丈夫编写了很多出版物,并为丈夫的出版物设计插图。

夫妻俩收集了大量的化石,在旅居罗马期间,还与玛丽·萨默维尔(Mary Somerville,苏格兰科学作家和博物学家)成为了终身友人。

1824年,这对夫妇搬到伦敦居住,这时期,丈夫罗德里克专注于研究地质学,夏洛特就成为了丈夫在旅行和野外勘探中随行的助手。

就这样,他们到了英格兰南部海岸,认识了玛丽·安宁。

当时,夏洛特36岁,而玛丽·安宁25岁。

两人成为了无话不谈的密友。

那段时间,夏洛特会向玛丽购买或狩猎化石,而且经常会和玛丽一起研究它们。

很快,夏洛特帮助年轻的玛丽·安宁在学术界建立起了强大的关系网。

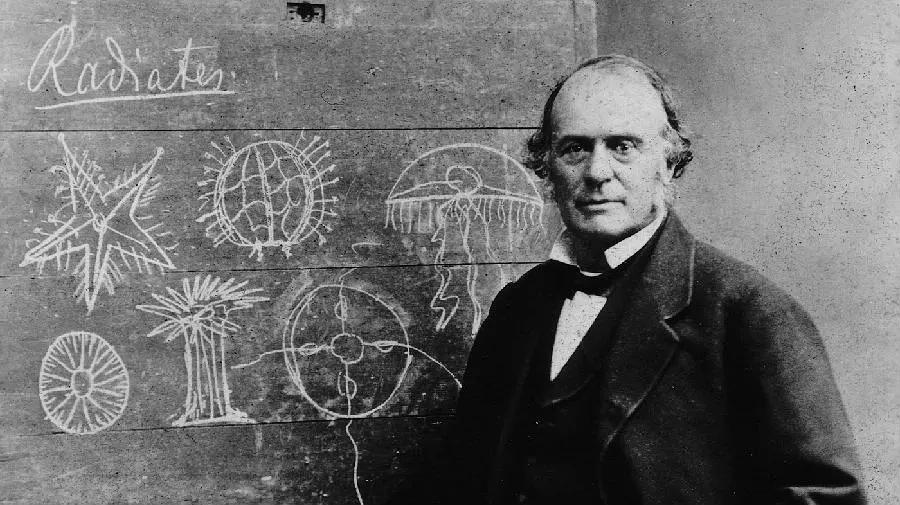

查尔斯·莱尔(Charles Lyell),威廉·巴克兰(William Buckland),理查德·欧文(Richard Owen,“dinosaur”一词是他发明的),亨利·德·拉·贝切(Henry De la Beche),亚当·塞奇威克(Adam Sedgwick,达尔文的教授),吉迪恩·曼特尔(Gideon Mantell)……

(注:以上这些男人在网上都能轻而易举查到资料和肖像照,但女性学者的肖像实在太难找到了!足可见女性在当时的地位,无足轻重。)

这些著名的地质学名人不仅从玛丽手里购买化石,更愿意和她交流,听取她对化石的见解。

事实上,夏洛特和她丈夫在莱姆·里吉斯只是逗留了几个星期而已。

在那个交通和通讯都极其不发达的年代,当夏洛特离开后,两个女人之间也仅靠写信保持联络了。

玛丽·安宁后面又遇到经济困难,富有的夏洛特并没有伸出援手(当然,也可能独立好强的玛丽不愿意别人纯粹用金钱帮助她)

也许夏洛特出现的意义,对玛丽来说,只是她人生中某一阶段的一个伯乐而已。

1838年,夏洛特的母亲去世,为夏洛特留下了丰厚的遗产,夫妻俩在伦敦贝尔格莱夫广场购买了房屋。

在夏洛特·默奇森(Charlotte Murchison)生活的时代,大学不录取女性。

但是,她依然在伦敦国王学院(King's College)参加了地质讲座,这在当时是非常了不起的事。

1869年2月9日,80岁的她死于早年染上疟疾后一直未愈的并发症。

其实,与玛丽·安宁交好的同性伙伴,是同住在莱姆·里吉斯的伊丽莎白·菲尔波特(Elizabeth Philpot)。

伊丽莎白·菲尔波特出生于1780年,也是一个生物学爱好者和化石收藏家,业余还爱好作画。

她和她的两个姐妹都爱好研究化石,三姐妹的部分化石收藏,如今在英国牛津大学陈列着。

《菊石》中伊丽莎白·菲尔波特由☞费奥纳·肖饰演

▼

伊丽莎白与玛丽不仅是真正的密友,更是亲密的合作伙伴。

在玛丽还是个孩子的时候,两人就成为了朋友。

尽管来自不同的家庭背景,玛丽的家庭甚至更贫寒,但是这丝毫不影响两人之间的交往。

伊丽莎白经常鼓励年轻的玛丽阅读地质学,并了解她收集和出售的化石背后的科学。

1826年,玛丽发现了一种灭绝的类似乌贼的头足类动物化石,名为箭石,上面还带有墨囊。

而伊丽莎白则发现,如果用水混合,这些化石上的墨囊就可以溶解成墨汁。

这种墨汁深受当地艺术家的欢迎,他们用这种化石油墨制作插图或者书写。

1834年,古生物学家路易斯·阿加西斯(Jean Louis Rodolphe Agassiz)拜访了这两位聪慧的女性。

在他的开创性著作《化石鱼类研究》中提到了伊丽莎白和玛丽:“菲尔波特小姐和玛丽·安宁能够完全肯定地告诉我哪种鲨鱼背鳍对应哪种鲨鱼。”

为了表达感谢,他还用两人的名字分别命名了三种鱼化石。

伊丽莎白:Eugnathusphilpotae;

玛丽:Acrodus anningiae、Belenostomus anningiae。

1857年,伊丽莎白去世,享年77岁。

在玛丽·安宁短暂的一生中,她的发现被男性学者写成科学论著,盗取了本应属于她的声誉。

她曾在笔记本中写道:“雷霆闪电伴随我一生。”

很多男性科学家从她那里购买化石标本。

却极少有人公开提到她的名字。

也没有人说过这些珍贵的远古化石是一位女性冒着生命危险,千辛万苦挖掘出来的。

著名的英国作家查尔斯·狄更斯(Charles John Huffam Dickens)曾评价玛丽·安宁:“她具有某种高度直觉,没有这种直觉,任何人都没有希望成为一个好的化石收藏家。”

曾经协助玛丽挖掘化石的女性同行,道出过玛丽作为化石猎人的挫败感:

全世界都在利用她……这些有学识的男人吸取她大脑中的知识,写出了大量论文,都是她提供的内容,但是她从中没有获得任何好处。

为什么玛丽会遭受如此的对待?

很显然,因为她的性别是女性。

在18、19世纪,科学领域是男性主导的领域,没有女性的地位。

更重要的是,在那个时代,科学领域不仅仅是属于男性的领域,更属于上流男性的领域。

一个贫穷阶层的普通女性,是不可能在这个领域出人头地的,无论她是否是这个领域的佼佼者,或者天赋异禀,或者做出杰出的甚至是颠覆人类认知领域的贡献。

事实上,直到现在21世纪,女性在科学界的参与度,也依然不及男性的一半。

1995年,历史学家休·托伦斯(Hugh Torrens)在英国科学史学会上发表关于玛丽·安宁的主题演讲中,以“世界上最伟大的化石学家”的称号来表达他对玛丽·安宁的尊敬。

如今,伦敦的自然历史博物馆把玛丽的发现作为海洋爬虫类化石馆的重点来吸引游人。

她在莱姆·里杰斯的住处,成为了纪念馆。

她还是几本儿童读物的主角。

以玛丽原型创作的英国著名绕口令:《她在海边卖贝壳》

She sells sea shells on the seashore, and shells she sells on the seashore are sea shells, I am sure.

If she sells shells at the seashore,the shells she sells are seashells for sure.

【*本文涉及大量年代久远的史记资料,对求证带来困难,欢迎指正。】

- END -

关注深秋小屋公众号:ladyscn

这篇文章,是我在看这部电影之前写的。

看了电影后,我给了两颗星,于是这几天我收到陌生豆友说:我只给两颗星还洋洋洒洒写这样的文章,用意何在;甚至有说翻看了我的电影评论,发现我给很多les电影都是两颗星三颗星,从而认为我是厌女。

首先,我做les网站年头不少了,虽然现在20岁的深秋小屋早不是从前定义的les网站,但我一直在写一些轻松欢乐的“女性娱乐生活”方式的内容。

作为一枚坚持着独立自主的les女性,我觉得给我扣一顶“厌女”的帽子,别说我自己,那些曾经活跃在深秋小屋的朋友们大概也会惊讶吧~

其次,目前为止在我看的一千八百多部电影中,我很少给出五颗星。

在豆瓣并没有严格规定评星级定义下,我相信每个人都有自己评星标准,一千个读者有一千个哈姆雷特,我的星级评定跟你一样,也是按照我的喜好来的。这点,所有人都应该相互尊重。

当然,我有给出五星的电影,有很多部!包括有les的!具体是哪几部,想验证的,可以自己来我主页【我看过的电影】慢慢翻哈,我就不在这里一一提及了。(但其实你没必要在意他人观影打几颗星,你应该享受只属于你自己的观影感受。)

最后,关于写这样一篇文章的用意。

我的姑奶奶哎!我没有啥用意!我就是纯粹被真实人物吸引!被那段我很遗憾没有办法亲历的历史吸引!我愿意花时间把我收集到的信息和更多友善的人分享,同时也欢迎友善的探讨和给予纠正错误。

我对玛丽安宁和那时候所有参与地质考古的女性充满敬意,在那个年代,环境对她们所做的事情非常不平等,但是她们依然做得非常优秀。希望现在身处21世纪的我们,能摄取前人的贡献,有更多的力量和勇气去走出属于你自己的人生路!活出女性自己的价值!

ps.人参公鸡啥的,一律拉黑。哈~

他空降给玛丽·安宁的罗曼蒂克。他用她讲自己的阶级理念,把她拍得五大三粗不修边幅在泥泞的海边滩涂打滚,但乱七八糟一顿虎狼操作后,归根结底,他还是想给她一片温柔。

赶上英国电影节的周末下午场,我终于看了《菊石》。在接受了差评的迎头暴击后期望值降低的我,并没有太失望。

剧情

剧情比较简单,延续了老李《上帝之国》的风格,人物简洁,主线明确,并没有抖包袱或弯弯绕,不是情节推动而是走细绘人物的路线。正如老李在访谈中讲,他不是在为玛丽·安宁做传,而是想通过一段故事,给予她应有的名字,不再被埋没和遗忘。通常来讲,character study做得好,会令人对人物慨叹再三,念念不忘。在这部电影中,玛丽·安宁(下称玛丽)和夏洛特·莫钦森(下称夏洛特)两位人物,有些细节很好,有些略嫌扁平,还需更好的打磨。

作为化石收集者、古生物学家的玛丽的重要发现,电影里并没有展开来讲,只是让我们看见,玛丽坚持在海边山边挖掘和收集化石,她曾得到地质学会的高度评价。但是在大英博物馆里,化石发现人的名字却被抹去。她只是一个在海边小镇辛苦谋生的女人。把收集化石作为爱好不用挣钱养家的,是《法国中尉的女人》里的查尔斯,男,贵族,家里有钱,而不是勤奋收集化石而贫困的玛丽。

这是不公平的,老李说,他除了给安宁她应该拥有的姓名,还要她拥有一段感情。

感情

目前最被评论诟病的感情发展,或曰没有感情化学,我倒觉得还好。要惊天地泣鬼神的看一眼就死,那是没有。但是,两个人从陌生到欣赏,倾慕,欲望,是历历在目的。给历史人物平添一段爱情,有一定掣肘,夏洛特是老李造出来的,最后的戏剧冲突,我不剧透且以“金丝雀行动”代之,确实落了点俗套,若另辟蹊径或许更好。

与另一部著名影片的对照,我觉得,其实是不必,不是一个维度。 两位导演的出发点、观察世界的角度、想表达的东西都不同。李导演是看到性别压迫和阶级壁垒,致敬劳动者,恋情只是其中一个方面,席导则是从女性凝视出发观察欲望。表面上题材类似,这片海不是那片海。放空心情去看会enjoy更多。真要对照,应与《上帝之国》对照,然后你会发现很多呼应。

至于说床戏,讲真,我认为床戏不应作为一部电影的卖点,haven’t we grown out of that?无论温斯莱在访谈中提到的“碾压某片”,还是评论说的缺乏感情的运动,希望不要是我们谈论《菊石》的时候,谈的是床戏。两次性爱镜头,第一次来得略突兀,好在老李知悭识俭,及时收手。第二次,两位都非常敬业了,尺度空前,就我个人而言,留亦可,剪掉亦未尝不可。

我们谈《上帝之国》时,谈的是为小羊接生时自然的寒冷和人心的温柔,是打工汉子给地主家傻儿子煮两碗简单意粉但是桌上摆了几朵野花。是这样的细节,而不是床戏,令人难忘。我谈《菊石》,谈的是音乐会之后,夏洛特跟玛丽去海边挖石头,夏洛特叫她,第一次把Miss Anning换成了Mary,一声玛丽事已成。

细节

所以我看《菊石》时,并没有想起同样是海边的法国电影,而是自然而然想起了山里的《上帝之国》。老李台词少,(小)动作多的风格一脉相承了下来。日常的挖化石,做旅游纪念品,擦洗玩具,各种劳作一直没停。老李说过他是来自工人阶级的导演,他要赋予劳作以意义。玛丽和夏洛特的交流,也是通过诸多细节表现出来的,凝视,牵手,搬石头,绣手帕。从ex那里买硫磺给钱的推和让,到海边看见赤脚的移不开眼。说多不如做得多。

配角

真的有必要提提这部电影的配角,从肖阿姨的意味深长的前女友,到摇曳生姿的莫钦森先生,到歪果口音的大胡子医生,一个个都是闪闪发光的偷戏高手。莫钦森先生衣冠楚楚的走进玛丽的小铺子,口音高级,头脸光鲜,第二天去个海滩吧,还穿身换套,象只骄傲的小孔雀。至于医生,不要以为弄个大胡子我就认不出,这浓眉大眼掩盖不住的温柔,不是那谁嘛(后来一看演员名单,果然是老李爱将)。当然最能入戏的还是肖姨,毕竟,人家是驾轻就熟。

评分

五星给四星吧。有提升的空间,但并不是那么差。

我想了一下,为什么大家不喜欢,大概是因为老李的表达方式,来得比较粗粝不羁,尽管核心仍是爱。这种方式在gay片里就自然流畅,但是换成两女主,就未必那么妥帖。当然,我们尽可以问:为什么男的就可以天雷勾动地火,眼神几个回合就就地扑到,女的就不行?不要问。女同性恋不犹豫,不墨迹,不进一退三,拿糖做醋,她还是女同性恋吗?

《菊石》给我的总体感受,如果用路程来形容,是一段寒冷的,泥泞的跋涉。能理解那些差评,情节发展磕绊突兀,视觉上也未见得美,尤其温斯莱的造型,会令刷颜值的同学失望。我想这是老李的执念吧,劳动者必是劳动者的模样,粗壮,布衣素颜,指甲缝总是黑的,不会是出水芙蓉。

没有《上帝之国》风吹草低的旷野开阔,情感集聚最后厚积薄发,《菊石》笼罩在阴天海风的粘稠中。尽管感情发展各种只做不说的突兀,玛丽一直绷着一副又想爱又怕受伤害的中年单身姬臭脸,但,转折在正片完结后。短暂黑屏后请坐着别走,配着演职员表的,是一支钢琴曲,一支细腻的romanza,非常的抚慰人心。仿古字体一行一行走上去,突兀转而变成了一片温柔。

2020.11.25

再看了一遍,确认在这电影中老李要讲的可不是什么“一眼万年,一生一世一双人”。他讲的是玛丽·安宁,这个贫穷的卑微的固执的古生物研究者,化石猎人,她的生活的横切面,她偶遇的热情。作为女性、作为劳动阶级,她的天赋和勤劳未能将她带到她本应拥有位置的殿堂,她为达尔文的生物进化论提供重要论据的挖掘成果,被高阶的男人们攫为己有。她一晌贪欢而忘记,但总会回来笼罩头顶的是阶级隔阂的乌云。如果开篇不知名的女工用力抹地被人毫不在意的赶开的镜头,近结尾夏洛特轻松的那一声"it's only a maid”,都还不够浓墨重彩的话,您可能睡着了?

“那只是一个女仆”,夏洛特轻巧地说,已经内化于无形的阶级观念,她并未自察。这句话对她来说也许轻如一灰尘,听在玛丽耳朵里又会是什么重量?女仆也是人。你以为玛丽的怒走只是不喜欢被安排?

电影里两人关系的忽快忽慢,所谓的粗糙马虎,一方面是剪辑的问题,但另一方面,是不是老李根本就是想要这样的局面。两个来自不同阶级的人,有了一段突然发生的感情。玛丽和夏洛特,情真与否?在那段莱姆海边的相处中,当然是真。她们都是孤独的人啊。在阴冷潮湿的郁郁寡欢的海边,两颗星偶遇,互相取暖一下不成吗,虽然最后仍将回到各自的轨道。人终有一f**k,或无数f**k,能次次命中灵魂伴侣吗?未必。F时情真,一别两宽,也是豁达的结局,也是值得珍藏纪念的。

有人说这是不尊重历史上的安宁女士和夏洛特女士,因为导演篡改了年龄,自创了姬情。这要看怎么说,如果经常被作为影视作品主题,被戏剧化,创作化多几次,人们也就不以为意了。君不见伊丽莎白一世的各种电影?君不见《 The Favourite》?接下来哪位导演实实在在拍一部玛丽·安宁的传记片,我也期待。

两人在博物馆里的隔柜对视,也许是历史与现实的对视。已经发生的不能改变,被历史侮辱和湮没的,却可以拂去灰尘重见天日。这个夏洛特(并非历史上的夏洛特)是当代导演派出的想象,他空降给玛丽·安宁的罗曼蒂克。他用她讲自己的阶级理念,把她拍得五大三粗不修边幅在泥泞的海边滩涂打滚,但乱七八糟一顿虎狼操作后,归根结底,他还是想给她一片温柔。

作为资深烧女粉,我想用席安玛导演的话来结尾,她说过:“我们的想象力,应该跳出成功的爱情故事就是特么白头偕老这种框框。女同志和前任们,再见亦是朋友”(1)。

2020.12.10

(1)源自席安玛2020年2月于英国《Vice》杂志的采访。

昨晚看过电影节上的《菊石》之后回来看了一些影评,感觉一些作者对这部片子缺乏情感碰撞、剧情乏善可陈的评价非常不能苟同。在我看来,《菊石》非常细腻地描绘了感情中一种美丽的幻象——两种完全不同类型的人,很容易在一个与世隔绝的地方互相吸引而产生火花,然而一个人却事实上并不能理解另一个人,这种美丽也因而显得残酷和悲哀。

片中凯特温丝莱特饰演的化石猎人玛丽安宁,常年独自在英国南部的海边挖掘化石,对自己的工作充满骄傲又非常拒绝跟人接触。一位客人由于无法忍受妻子夏洛特终日郁郁寡欢的模样(注:网友修正是孩子流产+可能产后抑郁),将夏洛特托给玛丽照看一段时间。夏洛特来自伦敦,是一位全职妻子,即使在陪玛丽劳作或添煤的时候也穿着精致的束腰长裙。两个阶层、性格、生活状态迥异的女人,却因为连日的相处而渐渐情愫暗生。逐渐活泼开朗起来的夏洛特给玛丽单调孤独的生活带来了一丝难得的阳光,两人在水里嬉戏的场景甚至几乎是整个影片里玛丽唯一露出笑容的时刻。然而没过多久,夏洛特被丈夫接回了伦敦。正当两个人的故事似乎不再会有下文的时候,玛丽收到了来自夏洛特的信,并迅速赶往伦敦与她会面。令她没有想到的是,夏洛特兴高采烈地在自己和丈夫的房子里给她安排了一个房间并希望她跟他们生活在一起。

影片开始时,玛丽在沙滩上费尽力气将硕大的菊石铲下来的时候摔滚下去,菊石从岩壁上掉下来,在她脚边摔成两半。结尾处,玛丽被夏洛特邀请到伦敦的家里来,在客厅里看到了夏洛特丈夫从她这里买走的那块残破的菊石。夏洛特把标签丈夫的名字贴住,换成了玛丽的名字。夏洛特按照自己的想法给玛丽布置房间、选购裙子,并且自以为玛丽会对这一切安排惊喜万分。玛丽却感到自己仿佛是那块被安放在玻璃柜里的菊石一样,即使是她在风浪拍打的沙滩上日复一日、年复一年辛苦工作的成果,在对方眼里也不过是摆在客厅里供人赏玩的标本——甚至连名字都不配拥有。

事实上,夏洛特即使在协助玛丽工作的时候,也并没有真正尝试明白玛丽的工作意义何在。当玛丽给她絮絮叨叨解释某块化石的特征时,她只会问,这是好事吗?我们继续吗?我们来把它弄完吧。直到离开玛丽,夏洛特都没有脱下过自己繁缛的束腰长裙,换言之她也从来没有真正主动地进入玛丽的生活。影片结尾,当夏洛特说出“我无法忍受想象你天天在那个沙滩上受苦”的时候,玛丽彻底意识到对自己来说是生命的事业事实上是夏洛特根本没法理解的事情。孤寂中的一点意外的温暖,自我放逐的长路上燃起的一丝火光,最终并不是爱情,只是爱情的幻象。

影片试图表达的也并不是人之间情感的碰撞和默契,而恰恰是一种仿佛相爱,却好像永远隔着一层无法跨越的隔阂的无奈。

《菊石》另外一个值得称赞的地方在于它没有把同性之爱作为一种标签化的矛盾点来使用。许多同性电影会尝试表现同性关系在社会中的挣扎,这固然更加吸引眼球,但是事实上也是一种将同性话语的特殊性放大、强调其“不正常性”的方式。相比之下,《菊石》将同性关系作为一种平和的、人类感情的自然表达,只是去叙述一个爱情故事而非一个带有社会性的压抑、抗争、挣扎的“同性”故事,反而让我更加看到了性少数运动的曙光。