1、古月,李法曾,黄凯 主演的电影《决战之后》来自哪个地区?

爱奇艺网友:电影《决战之后》来自于大陆地区。

2、《决战之后》是什么时候上映/什么时候开播的?

本片于1991年在大陆上映,《决战之后》上映后赢得众多观众的喜爱,网友总评分高达462分,《决战之后》具体上映细节以及票房可以去百度百科查一查。

3、电影《决战之后》值得观看吗?

《决战之后》总评分462。月点击量2次,是值得一看的剧情片。

4、《决战之后》都有哪些演员,什么时候上映的?

答:《决战之后》是上映的剧情片,由影星古月,李法曾,黄凯主演。由导演李前宽,肖桂云携幕后团队制作。

5、《决战之后》讲述的是什么故事?

答:剧情片电影《决战之后》是著名演员古月, 代表作,《决战之后》免费完整版1991年在大陆隆重上映,希望你能喜欢决战之后电影,决战之后剧情:新中国成立以后,对原国民党战犯的改造摆到了党中央的议事日程,毛主席(古月 饰)告诉罗瑞卿(邸国强 饰),改造过程要有强制改造到自觉改造朝鲜战争爆发的消息传来,战犯管理所内引起不小轰动,不少犯人窃以为第三次世界大战要爆发,内心蠢蠢欲动。也有战犯对形势作出了相反所判断,被俘前做过装备部主任的杨伯涛(陈申生 饰)对美械装备很了解,积极进言,想帮志愿军,此举得到杜聿明(郭法曾 饰)的支持。管理人员抓住战犯上进心理,从生活上、思想上真正关心他们,个别人交待了以前隐瞒的历史材料。共产党人的博大胸怀最终感化了战犯们抵触的心灵,认识到打内战给国家民族带来的灾难和痛苦...... 本片根据长篇小说《将军决战岂止在战场》改编。

仔细看下这部片子的演员阵容,可以看到很多熟悉的面孔。而其中很多演员都是当时的省市甚至国家级话剧团出身,演技功底深厚,因此整个电影显得十分扎实。某几个时间点看起来,甚至就像纪录片一样。此片获得了1992年金鸡百花电影节最佳电影提名,可以说是西影厂90年代最好的影片之一。

小小功德林,像一面镜子,导演用舒缓的节奏,让我们瞧见了那段波澜壮阔的历史——正如这部电影对应的那部小说《将军对决岂在战场》。当时国军的将领,很多都是军校毕业,有留洋经历,单纯的军事指挥,丝毫不输解放军,甚至于高出一筹——解放后成立的军校,很多就由国民党旧时期的将领当教员。当时教员作为总指挥,在淮海战役之前,就曾经估算内战可能还要持续五年左右。

但国府的腐败、国军的派系、国军将领的推诿责任、战略上的失败、用人的无能、国军精锐的愤懑等一系列因素,导致了全面的溃败。所以,可以十分确定的说,国民党不是输在战场,或者说不仅仅输在战场,而是经济、政治、民心、政策,等全方位的大溃败。影片也通过多个回忆镜头,展现了这一点。

比如,蒋介石在国军大会上,面对将领们“缺粮”的疑问,反问了一个灵魂问题:陕北和华北地理条件,比较起来如何?为什么陕北的共军有饭吃,你们在华北的国军反而说缺粮?

这个问题为什么是灵魂提问呢?因为日本发动侵略战争时也有人问过,当时日军深陷雨林,下属报告缺粮,牟田说:日本人从来都是草食民族,为什么在密林中还会缺粮?

逻辑上似乎没问题,但是枉顾外界条件,仅仅抛出问题,下面的军官,哪个敢提出反问?这样独裁的状态下,已经是为失败埋下了种子。

而在功德林,几个人因为吃饭打了起来,这是一场群架,但是,旁边还是有旁观的,拉住了别人,说:这是陈诚土木系和军统的斗争,你劝什么劝!直到被抓进监狱,派系之争,还是不肯放弃,可见已经深深刻在了军官们的大脑里。

战俘里,分了几部分,一部分初期十分困惑,但随着时间推进,意识到了人民政府的诚意,就积极靠拢组织,不排斥思想改造,并且杜聿明、杨伯涛实实在在利用自己当年的教育知识等,详细的写了介绍美军的资料,给战术上重视敌人的志愿军以实实在在的帮助和指导。

其中一个很有意思的细节,朝鲜战争爆发,王耀武认定解放军会输,于是找到文强,问王耀武操着一口山东腔问文强:文强,你在国防部认识人,我1948年在华东广播电台发表声明,国防部他们知道吗,他们……

话还没说完,文强打断说:知道了知道了,我在战壕里都听到了

王耀武:那蒋介石他……

文强:不瞒您说,蒋介石都没听完,就把广播砸了!

当时王耀武觉得自己没有退路了,有点失望。

这个时间节点,也就是大家预计的“第三次世界大战即将爆发”的时间节点上。

战俘们的思想,动摇了。

这一点一带而过,但事实上,根据各方面历史描述,朝鲜战争的胜利,对国内战犯的改造起到了前所未有的作用。在爆发的时候,人人都认为中国必输,进而可能引来第三次世界大战,但是随着战事的推进,美国退回了三八线。这让战犯们的思想起到了翻天覆地的变化,当时几乎全部国民党将领都认为美国是不可战胜的。台词中一个国民党将领也提到“美国人想办的事,一定会办成,美国人办不成的事,谁也办不成。”这代表了当时整个世界的主流思潮。也是因为,国民党根本就是美国政府的买办政权。那个《中美友好通商条例》,看着是不卖国,但是美极强而中极弱,那个条例,就是把中国变成美国殖民地。

不信,你再问问美国,今天,还敢不敢签那个协议?

美国不敢签,因为签了他就成了中国商品的倾销地了。 n

但是志愿军却用实力让美国低头了。打得一拳开,免得百拳来。时隔70年,再看这场立国之战,不得不深深佩服当时领导人高瞻远瞩的战略眼光和超乎常人的勇气。

片中富有喜剧色彩的地方很多,复盘淮海战役,便是之一:

海战役失败,国军80万被解放军60万人歼灭,基本确定了国军的彻底失败,后来的渡江战役只打了三天,白崇禧抓的60万壮丁也没撑几天,华南就丢了。到后来就是追击战,事实上直到金门海战之前,国民党都处于溃败状态。

而定乾坤的战役,事实上就是淮海战役。

但是淮海战役的最初,解放军并没有定制这么大的计划,教员也没敢想这么大,谁都没敢。

潜伏在敌军内部的我军地下党郭汝瑰,当然更没敢想这么大,他制定了一个稍微不利于国军的计划。可是打着打着,蒋介石一改再改,最后从战略上,把这个计划改成了极度不利于国军。更搞笑的是,国军淮海总指挥刘峙,能力低下,郭汝瑰奉劝蒋介石撤掉刘峙,但蒋介石不听。

人人都知道国民党淮海总指挥是个猪头,最后甚至地下党都看不下去了,提出了这个显而易见的问题,竟然都没有通过!!

刘峙这个猪总指挥,一步步的把淮海的国军拖入泥淖,最后徐州和蚌埠的交通运输线被切断,局势已经相当不利,刘峙担心自己在徐州的安全,把大批的军队调集到徐州——他用了所有计划中,最差最差的那个计划。把徐蚌之间的交通线,拱手送给解放军,也最终导致了黄维军团被全歼。

而在黄维军团被全歼之前,杜聿明收到了著名的“空投手令”事件,逼不得已,去送了人头。

功德林的复盘之际,淮海参战的国军高级将领大部分都在,别人提到七兵团碾庄被歼,一个将领居然居然还是提了一个灵魂问题:

“七兵团被歼,与我何干?”

这个“与我何干”最后的结果之一,就是他成了功德林里被改造的战犯。

也就是说到这个时候,国民党的战犯大部分还没有意识到自己的问题,只是觉得自己是败军之将,输了而已。

但更搞笑的在后面,几个将军,在功德林里居然看到了几个日本人,看着几个日本人很开心,将军气不打一处来,结果国军旧将和那些日本前军官打了起来,最后赢了。杜聿明听闻,对此事倒是很开心。

最后大家聚在一起,问功德林里为什么会有日本人,结果才有人提起,日本投降后,大量战犯被蒋介石释放,其中一部分还被编入了国军,还有日本的军官,也成了部分国军的军事顾问。

这事办的恶不恶心?伤不伤民族感情?灭不灭国军形象?是不是让国军将领寒了心?

可是作为买办代表的蒋介石,就是这么干了。

这件事之后,更多的战犯,思想上和行动上都已经有所转变。随着时间的推移,大多数人事实上已经转变了思想。而最后带这群战犯参观长春一汽、武汉长江大桥等新中国建筑的时候,可以说,其中绝大多户战犯,已经完成了思想上和灵魂上的改造。

他们作为旧时代的军官,旧中国是什么样子,人民是精神面貌是什么样子,社会基础设施建设是什么样子,他们再清楚不过了。而今在看到中国这个样子,武汉长江大桥边上的少先队员是什么精神状态,什么眼神,当年十里洋城擦皮鞋的孩子,又是什么样子?

这个时候,即使是最固执的黄维,事实上也已经认输了。从他开始研究永动机,就意味着已经认输了。只是嘴上不肯承认而已。

败在敌人手里,可以挽回,败在人民手里,无法挽回。

真正的胜利者,是不需要宣传的。

这是杜聿明对自己经历的总结,也是对内战的总结。其实有相当长一段时间,我是不理解所谓宽大政策的,走过了而立之年,才逐渐明白这其中的道理。而看完了这部电影,则相当透彻的理解了这一套政策。

旧社会的核心,既得利益者,囚犯之身,了解了新社会,得到了新社会的待遇之后,整个人,自内而外的认输了,认可了新社会真的是翻天覆地的变化,认可了新社会才是真正人民做主的社会,认可了自己所代表的旧社会,旧权贵的失败和消亡。

这是什么?这是用事实说服世界,事实胜于雄辩,真理是最有说服力。

消灭这些人的肉体,只是损失了一些子弹,还可能得到大量的叫好。但自内而外改造这些人的灵魂,确是耗费巨大,千难万难。但新生的共和国,还是以广阔的胸襟和饱满的自信,做了这件事,并取得了巨大的成功。

这部电影,因此而意义重大,这一段事实,也注定了影响深远。

从某种意义上讲,这是一部宣传片,但也是一部阐述事实和真理的电影。

nnn

89之后,国家内部也开始进行反思。

这种电影的出现,就代表着一种进步的体现。

唯一遗憾的是,红色电影原本是中国最擅长的题材。这改革大潮,过于片面的否认了全部。导致中国电影直到现在,也没有真正属于自己的普世主旋律。可惜,可叹。

1991年,《决战之后》上映。电影根据黄济人的《将军决战岂止在战场》改编,致力于表现人物灵魂的碰撞。创作人员曾去公安部查阅档案:“(战犯)材料写的那个小字儿小楷,特别漂亮,特别规整。所以像这些人,他都是有自己的思想的,有选择的。”

1992年1月,《艺术研究》发表了李前宽、肖桂云的《导演<决战之后>的思考》。其中有真实事件反映,也有大量的艺术加工。比如战犯们在功德林内对徐蚌会战的失败进行复盘:“像那大沙盘,生活当中绝不会出现这样的场景。但是为什么出现了以后,公安部还非常认可,观众也特别认可?因为这场戏,表现了他们所有人的心理。他们在讲到这场战争怎么会输的话,因为他们一直闹不明白他们为什么会输。其实他们输的是人心。 ”

电影后半段,战犯们外出参观,周总理特别交待,不穿囚服,全部换上蓝色的中山装。“作为那样一个战争过来的老将军,看到孩子,看到这样一种生命旺盛的景象,心里都感觉到很愉悦。眼里看到的一切,似乎描画出这片土地上的人民,将要过上的美好生活。那是他们年轻时,曾经想象过的未来。”

后来,两位导演李前宽、肖桂云和主演李法曾多次受邀介绍创作思路。

《决战之后》筹拍与央视《三国演义》同时。李法曾是原定的诸葛亮演员。李前宽认为杜聿明是个儒将,要他演才合适,硬是从三国剧组抢人。李法曾也说,《决战之后》是他从影这么多年来,最喜欢的一部。为此推掉了三国的片约,退居演员遴选一职。

电影拍好后,适逢杨振宁回国开会,导演和主演请他观看。起初杨振宁对李法曾淡淡的,越看越入神,看到杜聿明在功德林说“我对蒋介石是尽到了责任,可是对我女儿……”那段,嚎啕大哭,一把攥住李法曾的手就不放。导演那天衣兜里刚巧有个手绢,赶紧递过去。这部电影是得到了主角亲属高度认可的。

相关链接

092 电影传奇(总策划:崔永元):《彼岸》之《决战之后》

李前宽回顾《决战之后》 李法曾讲述影片拍摄过程

《中国文艺》向经典致敬 “影坛夫妻店”来爆“料”——电影导演 李前宽 肖桂云

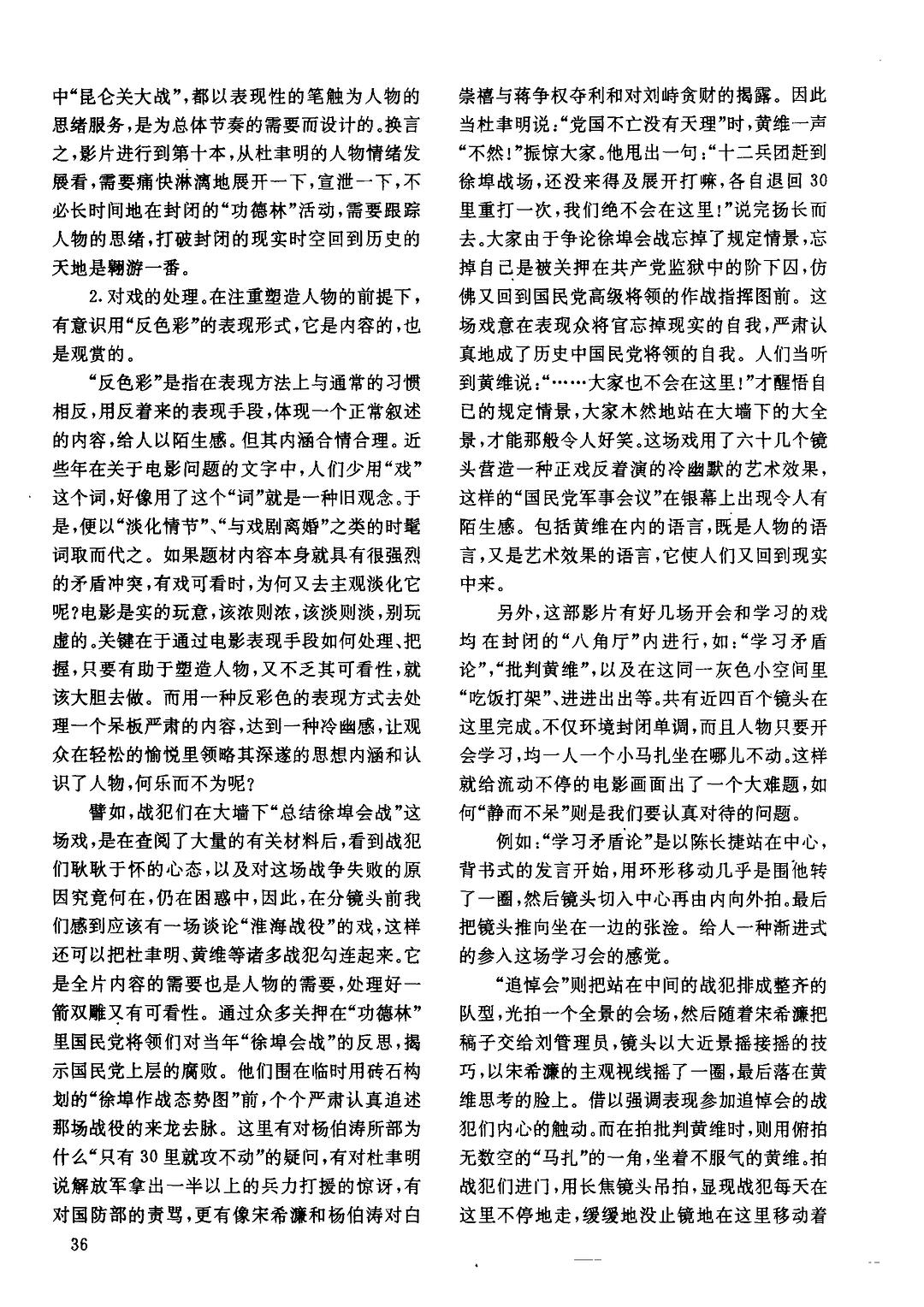

主席与总理,古月与黄凯

公安部长罗瑞卿,功德林的高层负责人

战犯们入驻功德林

顽固不化在监狱里搞永动机的黄维,1975最后一批被特赦

葛优饰演的文强,年轻的葛大爷在一群老戏骨中演技毫不落下风

在桌子上重演碾庄战役,群情激愤追究责任

由刘镇湘挑起的和三名日本战犯的大战

玩罗盘读易经的老神棍张淦

在监狱战士面前飚英文的陈长捷与杜建时

杜聿明和宽厚仁慈的李所长,杜聿明是本片重点展示人物之一

交材料忏悔的康泽,交代了1934年他组织别动队抓了一名地下党员并挖了心????

组织战犯参观长春第一汽车制造厂

第一次特赦大会

蒙哥马利访华时在人民大会堂见杜聿明

周总理约见第一批特赦战犯

对国民党战犯的“功德林改造”一直很感兴趣,这部似乎是唯一描述那段独特历史的影片。n该片以国民党上将杜聿明为主角,辅之以其他国军被俘将领的塑造,可谓相当有趣。影片着重表现了“蓄须事件”、“国军内部派系打斗”、“关心朝鲜战争”、“痛打日本战犯”、“正确评价抗日功绩”、“参观新中国建设成就”等故事。n作为中共成立70周年的献礼影片,该片毫无疑问是一部主旋律国产电影。影片开头的旁白“自从有了阶级,就有战争”是全片的中心。在影片中塑造了这样子一群国军战犯:他们曾经为资产阶级政权奋战,既不了解也更不喜欢共产党,而且个人身上可能还带有很多不良习气。但他们本质不坏,多数是爱国者,痛恨日军,而对志愿军出兵朝鲜也由看衰、旁观到支持。一切造成两大营垒的原因在于:阶级。不禁感叹当年主旋律绝不扭扭捏捏,要的就是纲举目张。你可以认为它太“左”,但你不能说它过时。n其实,该片所反应的历史评价已经悄然在发生改变。除了正面表现杜聿明和国军将士的昆仑关大战,特别有深意的是国民党战犯和日本战犯打架这一情节,以及整个片中对日本人形象的处理,表现了创作人员强烈的民族主义情绪——显然对国军将领的作为是认同的。相对地,当年对日俘的宽大政策是否适当,则有些意味深长地留给观众思考。n艺术作品里常有的所谓反派的魅力在哪里?就在于他们可以为了派系恩怨而在食堂打架,可以为了民族感情而主动挑衅日本战犯,可以在监狱里继续为淮海(徐蚌)战役的责任画兵棋推演争执不下……正面人物的限制较多,往往得不到发挥。而近几年来为了人性化正面人物而将其痞化、歪曲化则又走向另一个极端。n可能是想要表现的人物和内容过多,影片下半段逐渐成为幻灯片式的走过场,很多重要人物比如文强、沈醉、黄维、宋希濂的故事都没很好展开。杜聿明得知自己的功绩将被客观评价,走过长长的走廊那一段,如果加入杜从入黄埔军校到这一生的闪回,也许效果会更好一些;瞿秋白就义应该详细拍一拍,作为宋希濂的心路历程;黄维的故事也有些虎头蛇尾。n80年代中后期开始,中国历史影视的道具细节开始崩坏,一些问题也遗憾地出现在该片中。比如昆仑关大战国军群众演员笑着冲锋、弯弹夹的zb26轻机枪、日军军服制作粗劣(军帽后的垂帘做成了与帽子一体的,这之前一直到现在,往往是草台班子的鉴定器)...在史实方面也有硬伤,比如孙殿英早已于1947年病死于河北武安战犯管理所,根本不可能到北京功德林和其他战犯会面;徐远举1973年病死,片中改成了50年代……虽然看起来都是无关宏旨的细节问题,但失去了基本真实的历史片,本身也将失去说服力。拍历史题材的导演,不可不重视。n总体来说,这是一部值得一看的电影。