1、贾林,魏宗万,孙飞虎,朱艺,李颖 主演的电影《三毛从军记》来自哪个地区?

爱奇艺网友:电影《三毛从军记》来自于大陆地区。

2、《三毛从军记》是什么时候上映/什么时候开播的?

本片于1992年在大陆上映,《三毛从军记》上映后赢得众多观众的喜爱,网友总评分高达633分,《三毛从军记》具体上映细节以及票房可以去百度百科查一查。

3、电影《三毛从军记》值得观看吗?

《三毛从军记》总评分633。月点击量2次,是值得一看的剧情片。

4、《三毛从军记》都有哪些演员,什么时候上映的?

答:《三毛从军记》是上映的剧情片,由影星贾林,魏宗万,孙飞虎,朱艺,李颖主演。由导演张建亚携幕后团队制作。

5、《三毛从军记》讲述的是什么故事?

答:剧情片电影《三毛从军记》是著名演员贾林, 代表作,《三毛从军记》免费完整版1992年在大陆隆重上映,希望你能喜欢三毛从军记电影,三毛从军记剧情:三毛(贾林 Jia Lin 饰)从来就是银幕上喜剧人物这次,三毛从军了。抗日战争全面爆发了,无所事事的三毛一心想着为国立功,加入了军队。不料,新兵训练的时候就笑话百出。手榴弹实弹投掷训练时,三毛一不小心就将手榴弹投到了战壕里,搞得全军上下一片乌黑。稀里糊涂的三毛随后参加了一支敢死队,笑话百出的他和队友们竟一股全歼了敌军。 抗敌有功,三毛高升到后勤部,不用再上战场了,却成了师长姨太太的跟班。整天被使唤也闹了不少笑话。不料兵败师长自杀,三毛又重投兵营。一次执行空降任务时,三毛和以前的知心战友遭到伏击,大难不死却落入深山。一等就等到了抗战结束,三毛和战友早已成了野人。

一冰

每年夏天的银屏雷打不动的除了策马奔腾的《还珠格格》,还有一部二十年来持续让人笑出腹肌的《三毛从军记》。

清一色的五星和满屏的“搞笑”就知道这部国产喜剧的地位:

导演张建亚本人超会讲笑话,他说之所以开拍《三毛从军记》是缘起一次他和徐根宝(前国足教练)在电视台接受采访。

有人就问他,既然和徐根宝会了面,不如拍部关于足球的电影吧。

张建亚答:中国最臭的两样东西放一起,那还有人看吗?

引得在场人爆笑,从此也成了圈内口耳相传的经典段子。

张建亚

然而这个笑话让张建亚敏锐地意识到,导演必须拍观众喜欢,有好感的题材,于是把《三毛》漫画搬上银幕的想法就在他的心中浮现了出来。

开机前相演员,“三毛”是个漫画人物,不同于其他情感戏,他的肢体动作尤为重要。

于是张建亚就开始从舞蹈学校、歌剧院,甚至是马戏团里找小演员,少说也看了几百个。

一天吴天戈从北京打来电话,说从中国戏曲学校找到一个小孩儿,特别好,叫张建亚一定要来看一看。

张建亚赶到北京,往宿舍里只瞧了一眼就认定是他没错了。

看着像个老实孩子,但那双大眼睛里又透着机灵气,这不就是漫画里的三毛吗?

可当张建亚向这个孩子发出拍电影的邀约,却被他一口回绝了。

跟我拍电影好吗?不好。

你不想拍电影?不想。

意不意外,惊不惊喜?

这个小孩儿叫贾林,湖北人,出身著名的梨园世家,身子板好而被伯父指定一定要学戏曲,练武生。

他九岁就来到北京刻苦学习,翻跟头,扎马步都不在话下。

加上这一身才艺更是坚定了张建亚要用他的决心。

于是剧组只好一点点给他做工作,另一方面还要和学校调剂,把孩子借出来。

往昔不同今日,那个年代的学校更希望学生把基础功练扎实了再出道,而不是过早地成名。

好不容易疏通完,剧组又要面临拍儿童戏的世纪大难题。

不过这难不倒张建亚,早在与田壮壮、谢小晶合拍《红象》时便积累了丰富经验。

小孩子最忌讳有演的感觉,唯有让他们把这一切都信以为真才能拍出最好的效果。

于是张建亚安排执行导演崔杰天天给贾林用说故事的方式讲戏,让他相信剧本中人物的生存方式是真的存在的。

最终呈现的效果甚至到了贾林在片场都不用演,光靠玩就能达到完美状态。

这也让剧组的气氛格外好,士兵们、大人们都玩得不亦乐乎,而张建亚就在这个时候拍出最理想的片段。

外景地取在苏州,每天都要把样片送回上海,而制片厂里的人一天最期待的就是《三毛从军记》的样片,因为实在是太好玩了,常常把审片员笑得前仰后合。

可是进入剪辑阶段后,张建亚反而发现按照顺序排列的影片不如一段段拆开看好玩,有了声音的不如无声的搞笑,这怎么回事?

张建亚召集了一帮电影厂和美术片厂的老师傅们集体“会诊”,终于找到了笑点丢失的原因。

人们看剧情片时是有心理预期的,即使面对笑点也会故意缓一缓看看后续剧情再决定是否好笑。

而片段式的素材正好合了四格漫画的特点,大家都知道它是短促的片段,该笑的地方就笑,用不着迟疑。

发现了这一奥妙的张建亚立刻把《三毛从军记》的叙事顺序重组,抽掉了一些不必要的,穿插进一些非线性的,把影片切成一小段一小段来表现,打破观众看剧情片时设置的“笑点障碍”。

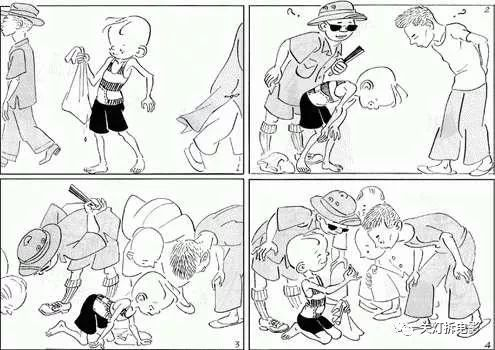

既然是改编中国漫画,那当然就要有中国漫画的风格,这是张建亚独创的一种模式。

迄今为止能模仿得像的人一个手就能数过来。

电影《三毛从军记》从开拍之初就被定性为是一部儿童片,占的是上影厂儿童片的份额,后来还拿了金鸡奖的最佳儿童片一奖,但是张建亚一直坚定它是拍给所有人看的。

这也是张乐平创作《三毛》漫画时一而贯之的严肃态度,《三毛》从不只是儿童读物,大人读来更能体会到其中深意。

虽然二十年没有再翻开过《三毛》,却依旧对里面的笑料印象深刻:

三毛在街上找丢了的一粒米,结果引来了满街的人弯腰携皮夹子(上海话:捡钱)。

三岁的我且能为此捧腹,现在快三十岁的我细思起来竟又感到一阵悲哀。

在哈哈大笑之余,更体会到一个时代的辛酸。

《三毛从军记》也继承了这样一种哲思:

三毛这个年纪的小孩原本应该是在爹妈的怀里享受最快乐的儿童时光,却因为战争被迫放置到了一个连成年男性都无法承受的险恶危难的环境之下……

这就是战争给一代人,乃至全人类带来的伤痕。

影片最后,三毛站在一排排十字架墓碑前,整个班士兵只有三毛一人光荣复员。

“八年了,八年了……”抗战终于结束了。n

旁白说着:“(他)结束了动荡的军旅生涯,等待他的是……”

旁白没有说下去,而我们知道往后三毛还要在战火中继续讨生活,直到解放。

明明是喜剧,却有悲情在观者胸中升起。

这就是一部好作品的分量。

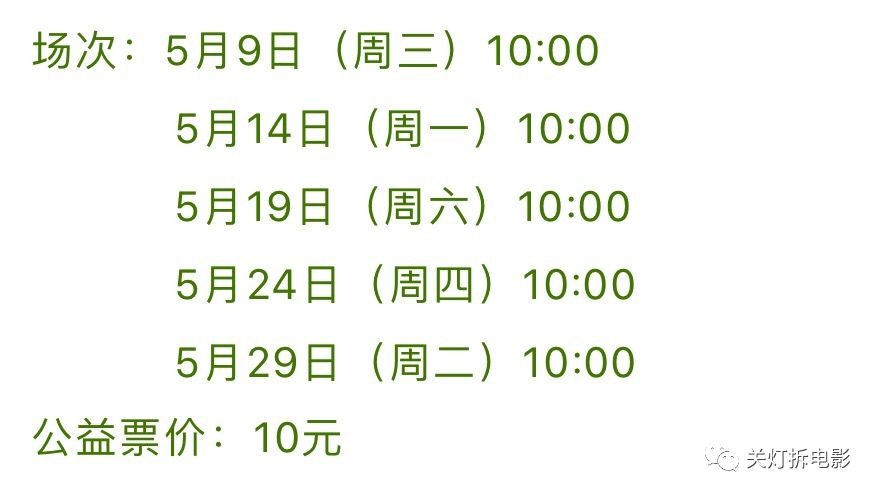

重映场次

SFC上影影城百联大上海店

黄浦区西藏中路500号第一百货8楼

n

看过很多遍的电影,印象非常深刻,现在看到这名字,还能想起影片最后,两个人在丛林里变成野人,一边扇着翅膀,一边鸟鸣的画面。

三毛这动画也看过,是个穷苦孩子受欺负的故事。影片中,只是三毛的形象,内容完全变了。三毛从了军,当了英雄,参加敢死队,没死成,变成小野人。

整个故事,看得特别欢乐。尤其三毛想象自己变成岳飞时,连敌人都有脸谱。

两个主演都是神演技,老演员就不说了,本就是老戏骨,小演员也让人非常惊喜,演得特别自然,一边搞笑,一边嘲讽,一边纪录片一样的真实图像,一边超现实的演绎,让你看过后,在笑中感觉这片不简单,里面有什么,可是有什么,你还要慢慢想。

少年版阿Q。三毛的梦想仍是农夫老婆有点田,还要抽两口水烟,隔年抱两胖儿子。

上海小瘪三对岳武穆的向往,可谓领袖号召的巨大感召。眼见得灵魂升华,三毛想做华盛顿想做林肯,白骨累累,只是无数与无名而已。

现实和战争没什么不同。中国人过惯了现实,对战争亦有超强忍耐力。

革命军队跳出来那段,有点白日梦幻,且挪用了样板戏的舞蹈身段,对未来形成微小的讽刺。

黑色幽默,乃文人对战争的最大嘲弄。

特技并非电影的最大乐趣。电影的乐趣在于无孔不入的想象力。

如此张狂,张狂得如此自然。勃然而怒,勃然而喜。有一种中国电影罕见的狂欢气质。丛林中戏弄日本鬼子一段戏,是谓高潮。把苦难和无奈都一口吞下,唯有喜剧可以。

抬旗合影、再议再议、师长出殡几段,辛辣。

一般认为《三毛从军记》属于儿童电影,而忽略了它在电影史上应该具有更重要的地位。

主演贾林,演三毛时年芳15,片中有多处露点镜头,幸而小男孩的裸体不在电影审查范围内。

考入北电导演系,现年至三十,拍过一部扶贫类电影。

导演张建亚同类题材拍了《少爷的磨难》,《王先生之欲火焚身》,都属当时的卖座佳片。近期导演了《爱情呼叫转移》1和2,以及电视剧《新西游记》。另有主流电影《紧急迫降》和《极地营救》。

1989年参与电视剧《围城》拍摄,饰演董斜川。

张是和张艺谋陈凯歌同为电影学院78级同学、第五代导演,但风格迥异。张建亚的后现代风格在当时必然易被看低(请注意,张建亚同时是本片编剧)。

警察追三毛一段戏,至少看出了成龙大哥的身影。

也更像许冠杰的香港老电影,嘻嘻哈哈,没承载那么多皱着眉头的意义,民族啊正义啊,在此“我们都是小把戏”(台词)。

(我怀疑张导深受老港片及卓别林时代默片影响。)

因为所拍电影更倡优,张建亚的知名度反而没有张艺谋陈凯歌高。好像喜剧在中国一向很难入流。

同样被低估的还有:黄建新的《埋伏》《背靠背脸对脸》,批判现实主义;谢飞的《湘女萧萧》,情色电影。

重读90年代,很有意思。希望电影频道多多回顾国产佳片。

与“第五代”中占据主流地位的深刻思辨的电影寓言不同,张建亚的漫画电影是不要求观众在电影中大费脑筋的,其电影以极度夸张的喜剧手法对经典本文进行了滑稽的模仿,在不经意间玩起了“后现代”。

提起“后现代”,大部分的人想到的都是周星驰,随着《大话西游》在大陆的走红,“后现代”已成为一种时尚标签,被影迷们贴在星爷身上大加崇拜。殊不知中国第五代导演张建亚早在两年前就已经完成了两部后现代主义的杰作,《三毛从军记》和《王先生之欲火焚身》。

其代表作《三毛从军记》在形式上大胆打破传统喜剧的创作规范,以典型的后现代主义兼收杂取、拼贴戏仿、花样翻新的方法表现出强烈的喜剧效果。在艺术上不注重现实主义与浪漫主义的严谨与唯美,更多的是故事性的拼凑与解构,但对道具、表演、场面及电影镜头形式的夸张搞笑特别注重,让观众在获得观赏影片当下获得瞬间快乐与满足,并不需要更多的深刻思考。

游戏与漫画

影片开始就上演了一幕经典的“你追我逃”场面,三毛在前面上蹿下跳把在后面追的警察耍的团团转,一个灵活敏捷,一个狼狈不堪,所到之处“鸡飞狗跳”,让人看了啼笑皆非。这种无厘头式的搞笑风格贯穿了始终,宽大的军装,瘦骨如柴的身体在整个军中显得尤其突兀。特别是当他在扛木头时,由于个子太矮,竟被木头“抬”着走,这种力量的悬殊被导演处理的尤为精妙。

动画中大量出现的手法也被导演放到这部真人电影中重现:被车压死的人变成了纸片,人撞在玻璃上留下了一个人形,训练官被炸弹炸得焦黑,被榔头砸死的人还不时翘下脚以示挣扎。这种夸张的恶搞现实情景也只能在漫画中才能看到了,但张建亚却打破传统,把这种元素融入到了影片中,而且也不会让人觉得做作,反而更具喜剧效果。

经典戏仿

戏仿遵奉快乐原则,在给人带来开怀大笑的同时,也带来了看待时事和人生的另一种眼光,看出了人生荒诞挣扎、可鄙可笑的一面。创作者以调侃、嘲讽、玩笑抑或致敬的心态仿拟原作,观众在仿文的变形和夸张中,以游戏的心态,联想到源文,从而享受急速心理落差带来的刺激和快感。张建亚对于经典的戏仿、解构看上去就像漫不经心地散落在电影的每个角落中。影片中的许多段落和细节,都是经典电影中的典故,而且似乎都给张建亚做出了自己的味道。

在水上舞台劳军场面中,可以看到,是借鉴了科波拉的《现代启示录》,但张建亚却让望远镜飞起来这种戏虐的手法让人感到神奇。而且在之后又添上了独具中国色彩的京剧表演,从道具、表演、化妆上塑造了一个三毛版的岳飞,就连他的敌人——日本鬼子也画上了脸谱,这种戏曲的场面也算是对经典的解构吧。如果说一颗炸弹落在池塘里炸死了鱼,是模仿《希望与光荣》,可第二颗炸弹落下把鱼都烤熟了就完全是出自张建亚幽默的想象力。

当年庄严的“革命样板戏”更逃不过张建亚的嘲弄,不但样板戏中最为经典的十八棵青松造型的影像成为了他颠覆的对象,而且他还让《沙家浜》中的芦苇荡以活跃其间的新四军战士出现在三毛的梦中,连鼓点、动作、走场乃至手势、念白都是一模一样。

甚至于,电视剧中常常出现的“本故事纯属虚构,如有雷同,纯属巧合”这样的一句声明也被张建亚拿去搞笑了一番,在电影开头就来了这样一句声明:“本故事全无虚构,如有雷同,不胜荣幸”而影片也是基于这句声明出现了大段新闻纪录片片段,穿插在整个影片中。为了看上去真实,影片在形式上的模仿也做的面面俱到——片中的新闻片段都根据解放前电影胶片条件采用了粗颗粒影像的黑白片,偶尔还会有士兵回过头来偷偷瞟一眼镜头,以吻合纪录片拍摄时常常会出现的情况。

乍看之下,这样一锅端了的大杂烩似乎使这部影片有些荒诞不经,然而正是这星星点点散落全篇的细节构筑起张建亚漫画的全部风格:在电影中调侃电影,调侃艺术,最主要的还是调侃一下人们自己。这样的调侃和自嘲轻松随意却又不失幽默的睿智,荒诞滑稽之余又令人在细细回味时感到一丝淡淡的辛酸。

反讽社会

张乐平先生的《三毛》原本书写的是一个在旧中国的街市上游荡乞讨的苦孩子,他的境遇是对旧世界的嘲讽和控诉。而在张建亚的影片中,三毛却成了一个在诸多偶然因素的造化中屡屡胜利的“抗日英雄”,排长、团长、师长通通都只是他的陪衬。这无疑是在戏弄嘲笑所谓的帝王将相、英雄豪杰,讽刺社会现实。影片以生活在社会底层的人物为代表,遵循底层百姓传统的道德观和价值观,力图撕扯正统权威的虚伪面具,还原历史真实。

真实是:做了英雄,以为成功了,但仅仅是以为。影片开头,大人物发话“要以无数的无名华盛顿,来造就一个有名的华盛顿;要以无数的无名岳武穆,来造就一个中华民族的岳武穆”,于是三毛去当兵,做个精忠报国的英雄,受过苦吃过难,虽然没有为国捐躯,但也立下过不少功劳。可到头来,还是被人遗忘,最后终于明白自己只不过是一个无名的小人物。小人物永远是小人物,小把戏永远是小把戏,他和牛师长一样,都是这个社会的牺牲品。最后一句台词“完了”一语双关,也同时把我们拉回了现实。

影片的反讽通常具有双意指向,表层意义似谜面,是一种不可靠的叙述,所言非所指。一方面采取佯狂超然的立场,另一方面又用多种手段暗示,引导观众洞察谜面背后的深层隐喻。人们在嬉笑滑稽可笑的同时,不断参悟到一些思想的机智和反讽的锋芒。

由影片转向竞争激烈的社会,对芸芸众生,尤其是灰色小人物来说,自我命运无法把握,以“无厘头”式的滑稽模仿产生喜剧效果,来纾解现实生活的压力。这样民众就可以在电影这个“幻想世界”里获得某种替代性的想象和远距离的心理满足。

我觉得,《三毛从军记》是我所见过,最好的抗战片。

没有之一。空前绝后。

初看这部电影,是小学时组织去电影院看。那时大家都小,不太懂,只觉得好笑,从头笑到尾。后来这电影得了金鸡奖最佳儿童片奖。

但我回想起来,这实在不该是一部儿童片。

捷克作家哈谢克有一部不朽著作《好兵帅克》,描述一个看似呆萌上进实则机智狡猾,看似积极参军实则暗地躺平的捷克士兵,揭露一战期间,奥匈军队中方方面面丑恶嘴脸的喜剧讽刺故事。

昆德拉说20世纪后,伟大小说大多得不到大众认可。《好兵帅克》是最后一部“得到大众认可的伟大小说”。

《三毛从军记》,是我们自己的《好兵帅克》。

看过的诸位自然知道,电影情节极简单。

抗战开始,三毛从军,一心报国。热血纯粹的三毛,油滑老练的老兵,一路过去。慢慢美梦化成泡影,战争残酷得出人意料。

被选进敢死队的三毛意外成了大功,去师部报道,目睹了军队上层的腐败嘴脸,也看到了师长背锅自尽。

也动摇彷徨过,最后深入敌后,未得援军,成了野人。“八年了,别提他了。”

妙在《三毛从军记》是有原著漫画的,电影也大有漫画喜剧的精神。

这个电影开始时,很轻盈。旁白老师以嘲讽的口吻,开始念叨:当时铺天盖地,都是非常时期的宣传。

随即就是大人物发出了号召:

“要以无数无名华盛顿,造就一个有名的华盛顿;要以无数无名岳武穆,来造就一个中华民族的岳武穆!”

——这里的口吻如此戏谑,结合黑白纪录片式的描绘,怎么看都像是反讽。

开场是卓别林式的段落:黑白片,三毛和警察追跑。

配乐是格里格《培尔·金特》著名的《在山魔王宫殿里》。搞笑段落。

警察捉住三毛,画面变彩色。旁边正好在征兵。

征兵的那位不知是变声还是配音,声音极尖酸刻薄。逮住了魏宗万老师扮的老兵油子,一看眼熟,警告他:“这回可真要跟日本人干了,小心枪子崩了你,看你怎么混!”

当时魏宗万面有难色,三毛显出英雄本色:“老子要当兵!老子要当兵!”

立刻被警察提示了:“好铁不打钉,好男不当兵。你个小瘪三,还想当丘八呀?”

激怒了征兵处的,气哼哼地瞪着警察,收下了三毛。

“叫什么名字?”

“老子叫岳武穆!”

最后三毛承认自己叫三毛,对面大笑:“对嘛,三mo就三mo,叫什么五mo呢?”

——魏宗万听到要上前线,面有难色;征兵处的人提醒他,可能要吃枪子,没法混;警察提醒三毛,好男不当兵。

大人物提出的“岳武穆”,也只是口号,其实懂行的根本没当回事。

只有三毛这纯真的少年,真怀着一颗岳武穆的英雄心。

n三毛去当兵了。衣服尺寸不合,又个子小,各种笑料。

张建亚导演后来承认过,拍摄时临场看到旁边的鹅成群结队,觉得有趣,便拍下来了。战争就这么异化人。

三毛有两个尺寸问题的笑料。一是裤兜太宽,被螃蟹钻进裤裆里了,惨叫一声被按住;二是体格太弱,挥锤子没挥好,魏宗万来耍帅挥锤子,结果锤子飞了。

这两个包袱,都是魏宗万想出来的,后者甚至是他自己的经历。这就叫所谓,“有生活”。

喜剧的一笑,是普通人真正的甜酸苦辣。

上下层鲜明对比,是所谓名媛名票来劳军时。看到名媛舞蹈,团长与师长按捺不住,挂在身前的望远镜勃起哦不对翘起。

妙在三毛却更在意后面的京剧表演岳武穆——他还是想当英雄的。

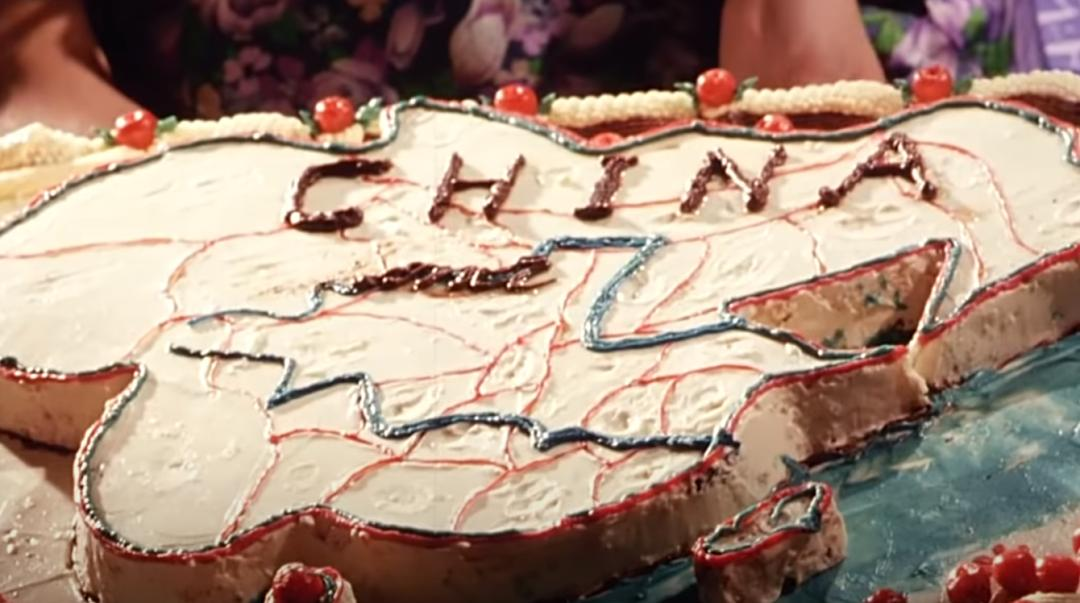

这部分喜剧段落,是以日寇眼中,一块中国形状的蛋糕结束的。

就此进入残酷的战争。

毕竟是喜剧,所以战争场面也尽力搞笑度过了。比如“壕沟挖深一尺”、“带着板凳撤”。这是源自真实的计策,但靠这些方式以退为进坑对手,想想也是微笑中带着辛酸。

三毛捡到一只断手,吓得赶紧抛了;魏宗万捡到,撸下断手的戒指,又看看断手手心,“生命线太短,短命鬼!”

新兵和老兵的区别,分明了。新兵对战争还充满了幻想,老兵却已经对死亡见怪不怪。

n淞沪大战惨烈无比,团长和基层官兵伤亡极大。团长是个好汉,然而有点口吃。大吼“老子把生辰八字都带来了!不成功便成,成……”还得副手给他接:“仁!”

之后就是抽签,“抽到签的弟兄们,先行一步。为社稷成仁,为民族取义!壮哉!”n三毛自愿上了敢死队,“老子也要做精忠报国的岳武穆!”用一个牛肉阵,意外取得大胜。

这时旁白又说了句绝妙讽刺:“当此列强外侮之际,一场战斗的胜利应该当一场战役的胜利。”n大人物前来视察,还故作谦虚,“他们才是真正的英雄,而我们往往是等等等等。”

然而大人物与三毛合影时,锦旗遮住了真英雄三毛,结果上照片的,只有大人物和一面锦旗——这是本片最意味深长的镜头之一。

明明慷慨成仁、九死一生的是小人物,最后上镜的却是大人物。n

顺便,大人物这条新闻旁,是《日本穷兵黩武,财政陷于危机》。

三毛立了大功,去师部报道。魏宗万还夸他,说三根毛是福禄寿,多一根不行少一根不可。从师部起步,再往上就是军部司令部国防部啊!

——下一秒,三毛在给师长擦皮鞋。给师长太太洗衣服。给师长儿子擦屁股。

前线立功的英雄,成了个碎催。

n旁白淡淡地说:“国难当头,自然一切行动都是抗敌救国,反之就是投敌卖国。此时的三毛干什么都应该知道,他这是在为抗战出力。”n所以他撕一张“国家至上,民族至上,军事第一,胜利第一,意志集中,力量集中”,来给少爷擦屁股,当然也是在为抗战出力。

后面三毛饿着肚子旁观师长们大吃大喝时,响的背景乐是《魂斗罗》。

三毛自己饿晕过去,师长却在得意洋洋给自己的菜起名字:“轰炸东京!”

——这个还真不是虚构的。

当年陈果夫研究了一道菜,是鸡汤煮成浓汁,虾仁番茄爆火略炒,加入鸡汁轻芡,油炸锅巴一盘,趁热浇上勾过芡的鸡汁番茄虾仁。觉得如此色香味声四者悉备。陈果夫还得意洋洋地说过:“鸡是有朝气的家禽,虾是能屈能伸的水族,原料鸡、虾、番茄、锅巴四样,动物两样植物两样,植物中一红一黄,动物中一水一陆,都是对称的,同时这道菜既富营养,价又不昂,的确称得起天下第一菜。”

——大人物们还在琢磨怎么吃才有讲究。三毛们只能饿晕过去。

n大人物们当时考虑的是什么呢?团长和师长建言:“不打吧,是难以服民心,打吧,很可能损失极大。其结果很可能是,我军全军覆没,而友军,渔翁得利!”n旁白又来了:“伤脑筋了吧,能不伤脑筋吗?想在朋友面前保存自己,比想在敌人面前保存自己,还要伤脑筋。”

n终于逼出了本片第一神句。师长一声:“再议!”——再议,就是再议论议论再研究研究再商量商量再权衡权衡再比较比较再考虑考虑再观察观察再看看再想想再等等,等等等等。

n师长再议之后,贻误军机,酒醉之后,跟三毛对着吼小把戏,大哭“我是背黑锅!”

那时他有一句神问。

他问三毛:“司令大还是委员长大?”

“委员长大。”

“那外国佬大还是委员长大?”

“外国佬大。”

“那不就结了!”

委员长、外国佬、打不打、贻误军机、保存自己——这些串起来一想。千言万语,都在里头了。

于是师长留下一句完美遗言,“我们都是小把戏!”自尽了,立刻被塑造成了英雄。而三毛重新回到基层。n

当时三毛是有过其他机会的。比如,他遇到过一个酷似沙家浜的场合。然而三毛考虑:“军人当以国为家,军人当战死疆场,军人当无七情六欲,军人当无儿女情长,军人应该是一颗子弹,他的归宿就是枪膛。”

于是深入敌后,陷落在那里了。

和魏宗万一起等着,然而“支援计划取消了,哦不,也许要,再议。”

终于他们俩头发都白了,“八年了,别提他了。”

又是漫画化的表现手法。

实实在在地说,本片的漫画手法是必要的。但去掉漫画手法,事实是:

深入敌后的,大多等不到头发变白,已经牺牲了。

那被魏宗万撸掉金戒指的断手,也已经牺牲了。

抽签敢死队时,魏宗万流露过全片最苍凉的一瞬间,完美表情。因为他知道,此去没机会了。

当时团长令敢死队英雄们喝酒,一一碰碗,“全靠你们了。”

魏宗万仰天大叫:“娘!自古忠孝不能两全,儿今日,不能尽孝了。兄弟们,兄弟是本地人,家有老娘一个,此去九死一生。将来谁到我家里,替我给老娘磕个头,我这里,多谢了。”

临了,饮酒,摔碗。“先走一步!先走一步!”

团长都热泪盈眶,克服了艰难的口吃:“人生自古谁无死,何必马革裹尸——还!”

这段因为后来三毛的牛肉计神奇成功,悲伤是被冲淡的。

但现实中,我们都明白,绝大多数这样上敢死队的,都牺牲了。“先走一步”的他们,的确先走一步了。

要揭过笑的那一面,才想得到真实的战争有多悲壮,有多残酷。

然后,又响起了《培尔·金特》的《晨曲》。胜利了。八年。

烟花,庆典,美酒,掌声。

大人物又来说话了,而作为前线奋战的英雄,三毛没机会上前。

旁白这时的口吻,没那么戏谑了。

“三毛知道,他就是华盛顿,就是岳武穆。只是是,无数的,无名的,而已。”

这是本片真正的主旨。

大人物胜利了,背后是一个红色的V。Victory,胜利。

下一个镜头,是三毛站在一个白色V上:而这个V,是无数陵墓组成的。

“民国34年9月9日,侵华日军无条件投降。国军九十八师七十六旅五团四营三连二排一班战士,三毛,第一批光荣复员。等待他的将是……”

是的,三毛(和魏宗万)就是千千万万普通一兵的缩影。他们几乎经历了一个普通士兵可以经历的一切。nn真正是无数无名岳武穆,堆起的一个胜利的V。一将功成万骨枯。

张乐平先生的原画,就是如此。

n一开始当搞笑片看,看到结尾,看到那无数的陵墓,才能明白过来。n三毛和魏宗万是每一个普通的战士。热血或油滑,但他们都是英雄,是无数无名的岳武穆。

n在后方,他们被当做丘八,“好铁不打钉”。

上前线,九死一生打了胜仗,得了锦旗,可是脸都没机会露。

被上头呼来喝去,泡茶洗衣服擦屁股背黑锅,“小人物!小把戏!”

上头在想着怎么保存自己,怎么让小把戏背黑锅。

大人物吃好菜,小人物饿晕过去。

小人物被当做棋子牺牲了,大人物救都懒得救,“再议”。

连最后陵墓堆起的胜利,都成了大人物慷慨陈词的背景。

很难再有讽刺得如此酣畅淋漓的抗战电影了。nn小时候看,从头笑到尾。年长了之后看,到后来,眼泪都会落下来。

因为忽然间明白了,从来创造伟大成就的,都是普通人,都是岳武穆。n只是,“无数的,无名的,而已。”nn