1、Yoná,Magalhães,奥顿·巴斯托斯,Maurício,do,Valle 主演的电影《黑上帝白魔鬼》来自哪个地区?

爱奇艺网友:电影《黑上帝白魔鬼》来自于其它地区。

2、《黑上帝白魔鬼》是什么时候上映/什么时候开播的?

本片于1964年在其它上映,《黑上帝白魔鬼》上映后赢得众多观众的喜爱,网友总评分高达5949分,《黑上帝白魔鬼》具体上映细节以及票房可以去百度百科查一查。

3、电影《黑上帝白魔鬼》值得观看吗?

《黑上帝白魔鬼》总评分5949。月点击量1次,是值得一看的恐怖片。

4、《黑上帝白魔鬼》都有哪些演员,什么时候上映的?

答:《黑上帝白魔鬼》是1964-07-10上映的恐怖片,由影星Yoná,Magalhães,奥顿·巴斯托斯,Maurício,do,Valle主演。由导演格劳贝尔·罗恰携幕后团队制作。

5、《黑上帝白魔鬼》讲述的是什么故事?

答:恐怖片电影《黑上帝白魔鬼》是著名演员Yon 代表作,《黑上帝白魔鬼》免费完整版1964年在其它隆重上映,希望你能喜欢黑上帝白魔鬼电影,黑上帝白魔鬼剧情:故事发生在巴西东北部,一名工人出于自卫杀死了老板,开始逃亡一路上他目睹地主对农民的残酷剥削,便发奋当了一名侠客兼土匪,宣传暴力革命,还土地于人民。这是一部非常暴力的政治影片,其主题和倾向非常明显,但片中融合了大量民俗的元素。 本片被众多评论家誉为是巴西电影史上最重要的一部电影。这是一部刻画人物生动的,给人深刻不灭印象的电影杰作,多来一直被认为是巴西乃至整个南美电影史上永恒的一部杰作。

波兰学派、波兰新电影n1956年3月,扬·科特在《神话与真实》一文中猛烈攻击社会主义现实主义,从而掀起了一股反对社会主义现实主义的浪潮。不久以后,电影导演亚历山大·福特指责波兰电影中的社会主义现实主义是“粉饰现实”、“反人道主义”。在这股理论潮流的推动下,一批波兰导演,主要有亚历山大·福特、安杰·蒙克、安杰·瓦依达、耶日·卡瓦列洛维奇等,拍出了一系列调子低沉、思想悲观的影片,刻意渲染波兰现实生活中的阴暗面和人性的弱点,其中特别受到西方称赞的有蒙克的《英雄》(1957)、瓦依达的《灰烬与钻石》(1958)、维托尔特·列谢维支的《逃兵》(1958)、伏契克·哈斯的《套索》(1957)等。与此同时,在波兰纪录电影创作中出现了被称之为“黑派”的流派,也具有强烈的“反体制”倾向,其代表人物是一批刚从电影学院毕业出来的青年导演。波兰电影中这股反对社会主义现实主义的潮流在苏联被指责为“修正主义逆流”。这股潮流于60年代初因波兰党加强了对电影事业的控制而趋于衰退。蒙克于1963年去世,福特于1968年移居以色列,瓦依达等人不断到西方去拍片,这些也都使“波兰学派”从此失去势头。

捷克电影新浪潮n捷克电影新浪潮,发韧于1962年,略晚于大名鼎鼎的法国新浪潮,初始时受到法国“真实电影”的强烈影响,青年导演们信奉的准则是“现实主义”和“真实”。n回溯最开始的十年,对社会主义的救世主般狂热的信仰和冷战带来的孤立给整个国家带了强大的影响。年轻人逐渐放弃了那种本身死气沉沉无所作为的教条主义艺术准则,决定自己去定义它们。

新瑞典电影

1962年,一位名为波·维德伯格的瑞典作家在一篇《瑞典电影面面观》的文章中认为伯格曼的影片过度关注个人内心意识,是一种试图对某种社会问题的置之不理,指出伯格曼的影片“过分脱离实际,说理过多,具有玄妙色彩”。以波·维德伯格为代表的一批人他们不满于国际对瑞典电影的认识仅局限于伯格曼。很快,一位在后来被称为瑞典电影“助产士”的哈里·沙因开始响应,推动了瑞典电影的制度改革,他主张成立瑞典电影协会,提倡从电影市场的票房中抽取10%作为电影发展基金,这笔资金由瑞典电影协会管理,用于资助优质电影。瑞典电影协会在电影创作、学术交流、文献共享方面仍发挥着至关重要的作用,成为影响瑞典电影至今的官方机构。在瑞典电影协会的资助下,一大批年轻导演如雨后春笋般涌现,其中包括波·维德伯格、梅·扎特林、扬·特洛尔和维尔戈特·斯耶曼等。他这批导演拍摄的影片在后来被称作为“新瑞典电影运动”,他们重拾瑞典电影的现实主义传统,以普通人的日常社会生活为内容,尤其是工人权利问题,社会倾向性更加明显,在梅·扎特林和维尔戈特·斯耶曼的影片中还出现女性的自我觉醒意识。

阿根廷第三电影n泛指第三世界电影工作者所制作的反帝、反殖民与反种族歧视、反剥削压迫等主题的电影。其具体主张由阿根廷导演费南多,索拉纳斯与奥大维.杰提诺在1970年代初期合写的《迈向第三世界电影》(Toward a Third Cinama)一文,他们称资产社会依其封闭与被动的艺术观所拍摄的电影商品为「第一电影」,作者电影、巴西新电影、表现主义电影等强调个人经验的作品为「第二电影」,「第二电影」是第一电影的一条出路,但是已是体制的极限,而在革命中产生,与体制对抗的电影则是「第三电影」,亦可称为解放电影与游击电影。这两位导演强调「第三电影」必须是制作体系无法吸收,且异于体制的须要。在《迈上第三世界电影》一文中,作者提到: 「摄影机是影像/武器的无穷征收者,放映机则是一秒发射24格的步枪。n他们要求把电影作为一种战斗武器来配合亚非拉的反对新殖民主义、反对帝国主义的武装斗争。索拉那斯宣称,“第三电影”的斗争目标是揭露”第一电影“以好菜坞电影为代表的帝国主义电影”和第二电影“以拉美国家模仿好莱坞电影的商业电影为代表的宣传新殖民主义的民族电影”的反动性。n

巴西新电影n指巴西在1960年代兴起的新电影运动。以低成本的方式,创造具有地方色彩的电影文化,以挣脱外来、龙其是美国电影文化的主导局面,因此,如果从美学观念来说:它是一种尝试以现代电影技法去拍摄具有社会启发性电影作品的文化运动。n他们对于国家、社会现实的观点较为犀利,美学原创力亦非常丰富。最早以葛劳伯.罗恰领导的电影合作社方式经营,重要导演还有鲁伊:盖拉、尼尔森.皮瑞拉等。他们的电影既反映了社会现实,也极力寻求大胆甚至古怪的美学风格,如罗恰的《黑上帝,白魔鬼》(1969)等。在海外影展亦有不错的成绩。巴西新电影曾被激进左派批判为太重美学意义,并在发展上与电影工业互相唱和。此外,巴西的观众仍然较喜欢重娱乐的商业电影,对于新电影较不接受。1964年巴西军事叛变,检查制度变严,而重要创作者如罗恰到海外拍片,所以新电影运动没落。但巴西新电影对于其它拉丁美洲国家的以电影运动有不少的影响。

西班牙新电影n五六十年代,西班牙一些导演受意大利新现实主义电影影响,拍摄了一批反映现实的影片。这一时期最重要的电影现象是在法国“新浪潮”电影的影响下,1962-1967年出现的西班牙/新电影”。“新电影”在创作风格上采取精雕细琢的叙事方法,内涵深刻,反映社会现实,抨击时弊,艺术格调清新,表现形式上介于“新现实主义”和“新浪潮”之间。迫于政府审查机构的压力,他们不得不用较为含蓄的艺术语言和隐喻的手法来表达自己的思想情感。“新电影”虽然未能从根本上改变西班牙的电影情况,但对西班牙电影的发展起了积极的作用,是西班牙电影史止锐意创新,成就斐然的一页。n代表导演及作品;n卡洛斯绍拉的《流浪儿》涉及了青年犯罪问题,指出了他们犯罪的社会根源。该片被认为是“新电影”的先驱之作。《狩猎》则是“新电影”的代表作,该片涉及了暴力,指出了人与人之间的隔阂,互不理解,互不相信,以及互相残杀。影片以一个几近荒诞的故事深刻地表明了资产阶级自我毁灭的命运。

柏林学派n“柏林学派”这个叫法最早出现在2003年,当时,来自慕尼黑只有31岁的克里斯托弗·霍奇豪斯勒(Christoph Hochhausler)拍摄了长片处女作《牛奶森林》n(Milchwald),参展戛纳,同年沃尔夫冈·贝克《再见列宁》在法国和意大利上映,两部影片吸引了很多欧洲影评人的注意。德国发行公司推广这几部影片时,最早使用了“柏林学派”这个词,而法国《新观察家》杂志则用了“新新浪潮’(nouvelle nouvelle vague)来形容这些与众不同的德国青年导演作品,但在德国和美国被广泛讨论的还是“柏林学派”。n这些之所以被叫做“柏林学派”有三个原因,其一,柏林电影节成为展示这些青年导演的舞台,其二,这些导演都主要生活和工作在柏林,其三,这些导演都毕业于德国著名的电影学院。尽管是“柏林学派”,而实际上,他们来自不同的学校。

法国新巴洛克派n“新巴洛克派”:产生于20世纪80年代的后现代电影浪潮。20世纪80年代初,吕克·贝松与让-雅克·贝内克斯、卡拉·克斯作为法国年轻导演的开路先锋被评论界取其姓氏的第一个字母并称为“BBC”,或“新巴洛克派”。严格意义上说,这不算是一个真正的电影流派。因为他们在艺术上相互独立,但是在某些地方这三人又具有相似之处。他们都是成长与影像普及时代,不同于前辈导演通过书籍了解故事,他们是通过画面来了解的。在他们看来画面和视觉是优于文字的,在他们的电影中画面优美与否更加重要,简而言之对他们而言视觉美比故事情节更重要。他们通过精雕细琢的完美画面来吸引观众,在影片中运用时尚、高科技器材以及广告摄影的惯用手法来丰富、装饰故事情节。电影整体呈现出快节奏、技巧复杂、传统情节再造的特点。n奥.卡拉克斯作为“新巴洛克派”的代表, 《新桥恋人》情节虽然简单,但造型、构图等出人意料,给观众打造了一场视觉盛宴。 《新桥恋人》的“新巴洛克派”美学特征十分明显:导演运用充满个性的镜头语言来表达荡气回肠的爱情故事。

拉美新电影运动n拉丁美洲“新电影”,或者说“新电影”运动,与欧美一些电影生产大国五十年代所出现的“新浪潮”运动是不可同日而语的,因为这个大陆的电影事业起步晚,起点低,长期以来很不发达。五十年代,当欧美一些电影生产大国已经跨越或正在进入它们的“黄金时代”时,拉美的电影业还处在原始阶段。太部分国家的电影艺术领域还是一片如同亚马孙河流域尚未开垦的处女地,无人涉足。不仅本国不能生产影片,就连它们的放映系统也被外国垄断资本所控制。美国垄断资本向拉美输出的带有明显的文化侵略和文化渗透色彩的好莱坞影片充斥着拉美各国影院。n20世纪60年代初在拉丁美洲兴起的打破欧美电影垄断、创建大众化的民族电影的运动。创始人是巴西的格拉乌贝尔·罗莎,由他导演的《热带土地上的上帝和魔鬼》被列为拉美新电影的经典影片。由于拉美各国在历史演变、民族变迁、传统文化、风俗习惯、社会现状等方面有许多相似之处,因而有利于各国电影工作者共同探索,但各国电影又都保持着本民族的特色。

新美国电影集团n60年代初出现在美国的一次电影运动。它源自成立于1960年的“新美国电影集团”,这是在英国“自由电影”、法国 新浪潮”影响下形成的一个电影制作者团体,成员主要包括约纳斯·梅卡斯,雪莉·克拉克,里昂尼尔·罗古辛,罗伯特·弗兰克,皮特·波格丹诺维奇等,活动中心在纽约,以《电影文化》杂志为主要理论阵地,以该杂志主编、评论家兼导演梅卡斯为首领和主要发言人。1960年秋,该集团起草了《“新美国电影集团”宣言》,彰显新美国电影期望与法国电影新浪潮、英国自由电影运动、波兰青年电影等电影运动相似的理想和艺术野心。

二十几岁的天才导演格劳贝尔罗恰在《黑上帝白魔鬼》电影中究竟要表达什么?对我而言这真是一个焦灼的问题,原因有二,其一故事主线是一个放牧工人杀了不公的老板寻找生路的故事,但是就此说是讲政治反抗,因为既没有梁山好汉的义薄云天,也没有杀贪官夺取政权的轰轰烈烈,即使是复仇都不是那么痛痛快快;其二,里面的女性角色显得极为特别,不仅表情与环境违和,多少让人感觉出有故意显露的言外之意,至于女性与女性之间奇怪的心心相惜的对视更是让人多少会感叹莫名其妙。政治、宗教、历史……这位年轻的导演心中究竟有多少青春的秘密欲言又止而又不吐不快。黑上帝白魔鬼呈现了明显的错位,就像一位观影的朋友感叹到,影片里居然没有一位明显的好人或者坏人。白与黑,上帝与魔鬼,生与死,善与恶,奇迹与绝望,爱与遗弃……永恒循环像背风向海的誓言,“大地变为海洋,海洋变为大地”,这一个男人在命运的漩涡中慌不择路,没有上帝,没有魔鬼,没有英雄,一串串长长地磕磕绊绊地奔跑……青春的迷茫金子般闪烁期间。

罗恰的这部电影我认为翻译成“太阳帝国中的上帝与魔鬼”似乎更符合主题,“黑上帝白魔鬼”好像更像是一部充满了种族主义色彩的影片,与影片的主题有所背离。

总体来说,这是一部架设在巴西这个宗教色彩十分浓厚的国家之上的影片,充斥着宗教宣扬、暴力革命、社会现实等诸多意象。

圣塞巴斯蒂安向穷苦大众们将“另一个世界”描绘得如此美妙传奇——“马在吃花,孩子从牛奶河里喝牛奶,灰尘变成了面粉 ”,在这样美好愿景的引导下,反抗压迫的工人Manoel投身到宗教的麾下,被称作“战斗天使”,试图让社会变得公平,也正如他对自己的妻子Rosa所说,“是上帝之手把我引向恶魔”。

这个联合了宗教的革命团体显然会遭到打击,于是在一场惨烈的场景中,许多来自社会底层追随圣塞巴斯蒂安的穷人被开枪杀死。

在进行这一段拍摄的时候,当镜头给到妻子Rosa时,之前在Manoel出现时的圣乐消失了,近距离的拍摄和突然黑暗下来的光线,似乎在谴责这位与宗教信条格格不入的“异端分子”。

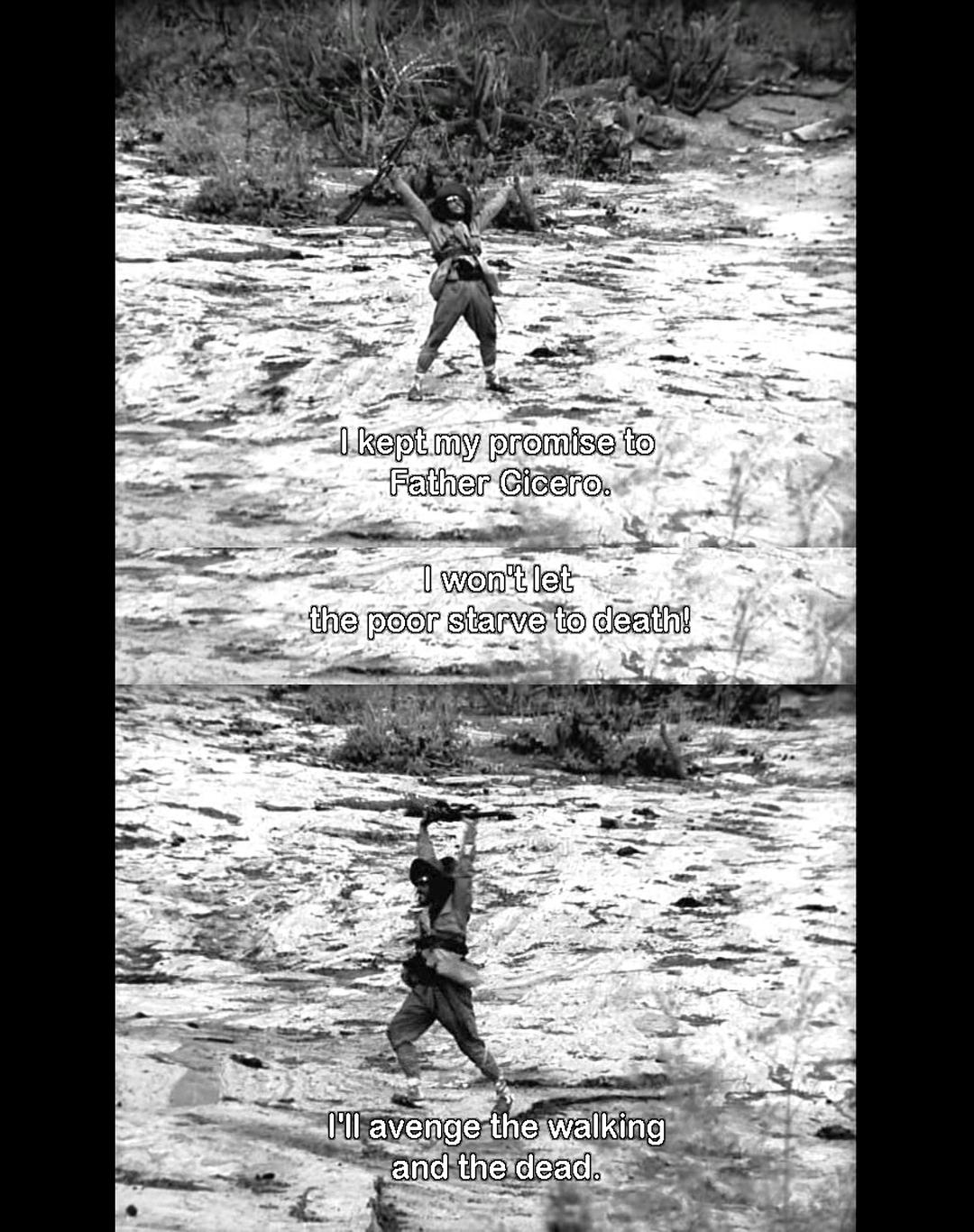

有一种观点我比较认同,那就是在Rosa杀死了宗教组织头领圣塞巴斯蒂安之后,电影就由宗教片转而变成了一个西部片。在广袤的土地上,众人由Cpatin Crisco带领,劫富济贫。

在这里,罗洽许多政治宣言都由Cpatin Crisco之口说了出来,如宣扬暴力革命、力求社会的公平与平等,体现出罗洽的共产主义思想倾向。

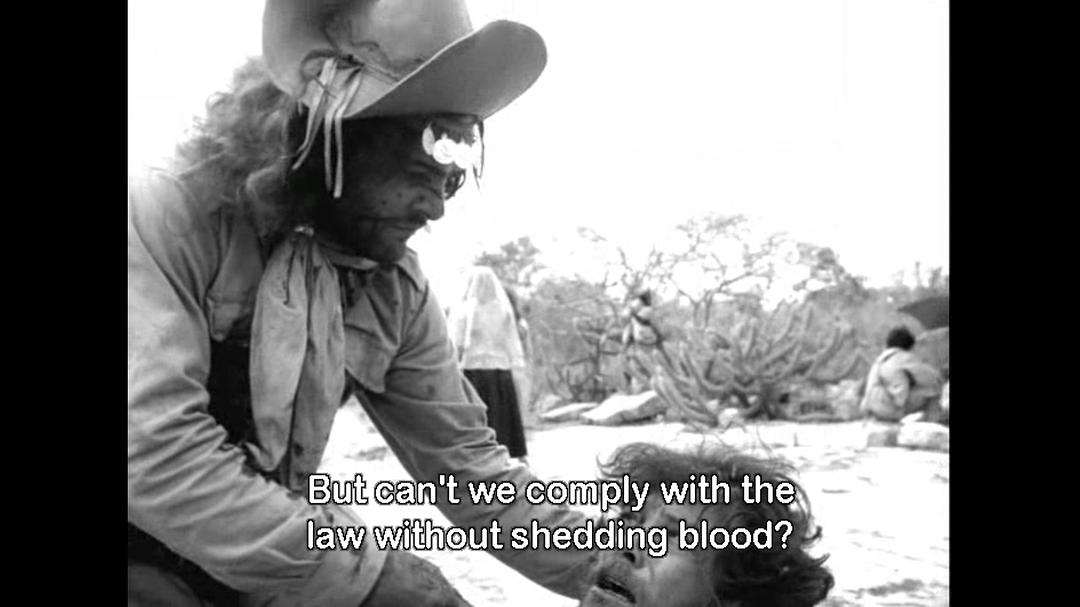

“战斗天使”Manoel在这里从“上帝”变成了“魔鬼”撒旦,在这个一向为了维护正义和公平的组织里,他看到的是无尽的杀戮和无意义的征服。于是,他开始怀疑自己的信仰——“我们为什么就不能和平地遵守法律?”标榜正义的人变成了恶魔的代表,最终在政治的角逐中流浪天涯,惨败收场。

Manoel的失败似乎也是当时的人们在太阳帝国之中寻求社会革命的失败。对底层人民悲惨生活情形的刻画、对激进暴力的革命宣言的表达以及对社会变革尝试的反思,似乎是这部电影最希望表达的主题。

本片突出的特点是,“缓慢的剪辑和节奏、前期较少的对白、缓慢或固定的运镜,体现出深沉压抑的悲惨情绪;大量手持摄像体现艰苦的真实感(Manoel举着石头在地上艰难前进);信徒聚会时以手持摄像扫过教徒的脸,同时剪辑上也不断在他们脸上切换;以及声音强弱化的对比(被猎巫的女性在祈祷的人群中无力徘徊的喘息声)”(以上这段解读主要来自 “持人的摄影师”的影评)

另外,使用背景音乐作为故事发展的一个提示也是这部电影的一个亮点。

整体来说,这部电影不好看进去、比较晦涩,我认为在许多细节需要更多诠释,作为欣赏电影的人,需要更多社会背景和专业知识才能够从里面品读出一些收获。

前言:二战胜利后,世界相继建立起一些社会主义国家,这激励了拉丁美洲国家的民族解放运动的兴起与发展。从二十世纪五十年代开始,拉丁美洲地区与国家掀起了争取自由独立运动的高潮。与此同时,一些年轻的电影艺术家和也开始了反美国好莱坞的文化运动。他们在意大利新现实主义,法国新浪潮,苏联革命现实主义等思想激励下,主张更为真实地反映社会变迁和广大人民的现实生活,自发组织了具有革命意义的电影文化运动,史称巴西新电影运动。格劳贝尔·罗恰是其中最具有代表性的导演,1965 年,在意大利热那亚召开的拉美电影研讨会中,罗恰发表了《饥饿美学》一文,批判新殖民主义,并提出巴西新电影在世界影坛的独特在于“饥饿”。在这篇短短几千字的论文中罗查以高度的政治热情、激昂的控诉,是一个文学与艺术革命的宣言,也是拉美电影著作中最具有革命性的论著。

我放弃了有关拉丁美洲的讨论中典型的信息丰富的介绍,我更愿意用比欧洲观察家更少的限制性术语来讨论我们的文化与“文明”文化之间的关系。因此,当拉丁美洲还在表达它的普遍的苦难时,外国观察者却在培养一种对这种苦难的鉴赏力,不是把它当作一种悲剧的征兆,而仅仅把它当作他所感兴趣的领域中的一种形式因素。拉丁美洲人既不向“文明”人倾诉自己的真正苦难,“文明”人也没有真正理解拉丁美洲人的苦难。

基本上,这就是巴西艺术的现状。到目前为止,只有从真相中精心编造出来的谎言(从形式上将社会问题庸俗化的异国情调)才能以一定数量传达出去,从而引发了一系列的误解,这些误解不仅局限于艺术领域,而是远远超出并延伸到政治领域。对欧洲观察者来说,不发达国家的艺术创作过程只有在满足了他对原始主义的怀旧之情时才会引起兴趣。这种原始主义通常以一种混合形式呈现,被掩盖在“文明”世界迟来的遗产之下,并且由于是殖民条件所强加的,所以人们对其理解得并不透彻。不可否认的是,拉丁美洲仍然是一个殖民地。昨天的殖民主义与今天的殖民主义的区别仅仅在于当代殖民者所采用的是更精致的形式。与此同时,那些准备未来统治的人试图用更微妙的形式来取代这些。拉丁美洲在国际层面上所面临的问题仍然仅仅是交换殖民者的问题。因此,我们可能的解脱始终是一种新的隶属。

这种经济和政治条件导致我们在哲学上营养不良和无能为力——有时是有意识的,有时则不是。前者导致不育,后者导致歇斯底里。正是出于这个原因,拉丁美洲的饥饿不仅仅是一个令人警觉的症状,它是我们社会的本质。这就是新电影在与世界电影相比的悲剧性原创性所在。我们的原创性是我们的饥饿,我们最大的苦难是这种饥饿被感觉到了,但却没有在智力上得到理解。

我们理解欧洲人和大多数巴西人未能理解的饥饿。对欧洲人来说,这是一种奇怪的热带超现实主义。对巴西人来说,这是一种民族耻辱。他不吃东西,但却羞于说出来;然而,他不知道这种饥饿从何而来。我们知道——因为我们制作了那些丑陋、悲伤的电影,那些尖叫、绝望、理性并不总是占上风的电影——适度的政府改革无法缓解这种饥饿,彩色的外衣不仅不能掩盖它的肿瘤,反而只会加重它。因此,只有饥饿文化才能通过破坏和摧毁自身结构而在质量上超越这些结构。饥饿最崇高的文化表现形式是暴力。

新电影揭示了暴力对于饥饿的人来说是正常行为。一个饥饿之人的暴力并不是原始心态的表现。法比亚诺是原始人吗?安东尼奥是原始人吗?科里斯科是原始人吗?《开萨斯之门》中的女人是原始人吗?

新电影教导说,暴力的美学是革命性的而非原始的。暴力的时刻是殖民者意识到被殖民者存在的时刻。只有当他面对暴力时,殖民者才能通过恐惧理解他所剥削的文化的力量。只要被殖民者不拿起武器,他就仍然是一个奴隶。第一个警察必须死去,法国人才会意识到阿尔及利亚人的存在。

从道德角度来看,这种暴力并不充满仇恨;它也与旧的殖民人道主义无关。这种暴力所包含的爱和暴力本身一样残酷,因为它不是那种来自自满或沉思的爱,而是一种行动和转变的爱。

新电影为了生存而不得不解释自己的时代已经过去了。新电影是一个不断探索的过程,使我们的思维更加清晰,让我们从饥饿的精神错乱中解脱出来。如果新电影在拉丁美洲大陆的经济和文化进程中仍然处于边缘地位,它就无法有效的发展。因为新电影是属于各地新人民的现象,而不是巴西的特权实体。只要有一个电影人准备拍摄真相,反对知识审查的虚伪和压制,就会有新电影的鲜活精神。无论在哪里,只要有一个电影人准备站起来对抗商业主义、剥削、色情和技术暴政,就会有新电影的鲜活精神。只要有一个电影人,无论年龄或背景如何,愿意把他的电影和他的职业服务于他那个时代的伟大事业,就会有新电影的鲜活精神。这是将新电影与商业工业区分开来的正确定义,因为工业电影致力于谎言和剥削。

新电影在经济和工业上实现自身整合的能力取决于拉丁美洲的自由。新电影竭尽全力争取这种自由,无论是以它自己的名义,还是以它最近和最遥远的参与者——从最无知到最有才华,从最弱小到最强大的名义。这是一个道德问题,无论我们拍摄一个人还是一所房子,无论观察的是什么细节,都会在我们的电影中得到反映。不是一部电影,而是一系列不断发展的电影最终将使公众意识到自己的苦难。

因此,我们与世界其他电影除了共同的技术和艺术起源之外,没有更广泛的接触点。

新电影是一个从饥饿政治中发展出来的项目,正因此如此,它遭受了其特殊处境所产生的所有随之而来的弱点。

编者按:

在巴西电影的辉煌历程中,格劳贝尔·罗恰(Glauber Rocha)以其独特的艺术风格和深刻的社会洞察力,成为了一个不可忽视的名字。今天,我们迎来了罗恰祭辰43周年,让我们以此为契机,回顾这位电影大师的杰出贡献,以及他所代表的巴西新电影运动的重要性。

巴西新电影,也称为Cinema Novo,是20世纪60年代在巴西兴起的一场电影运动。它的核心是一群年轻导演,他们反对好莱坞对巴西电影的商业化和殖民化影响,倡导创立一种植根于巴西民族文化土壤中的新电影。这场运动的导演们将镜头对准了巴西社会的阴暗角落,揭露了社会矛盾,同时也在艺术上进行了大胆的创新和实验。

格劳贝尔·罗恰是这场运动的领军人物之一。他的电影作品,如《黑上帝白魔鬼》(1964),不仅在巴西国内产生了深远的影响,也在国际上赢得了极高的声誉。罗恰的电影以其强烈的政治性、象征性和创新性著称,他通过电影探讨了巴西社会的阶级矛盾、殖民历史以及文化认同等问题。

巴西新电影运动对于后来的国际电影也发展产生了深远的影响。它预示了包括让-吕克·戈达尔和费尔南多·索拉纳斯在内的许多导演,对第三世界国家的电影制作产生了重要的启示和影响,六七十年代遍及全球的各个国家新电影运动也就此开始。罗恰的“饥饿美学”理念,更是成为了巴西电影乃至拉丁美洲电影的一个重要标志。

今天,我们纪念罗恰,不仅是为了缅怀他个人的艺术成就,更是为了强调巴西新电影运动的重要性,以及它在世界电影史上的地位。罗恰和他的同行们用电影作为武器,挑战了旧有的社会结构和文化霸权,为巴西乃至全世界的电影艺术开辟了新的可能性。

作者:Fábio Andrade

原文来源:

https://www.criterion.com/current/posts/8537-black-god-white-devil-feeding-on-hunger

译者:热带幽灵(设计学在读,电影热爱者)

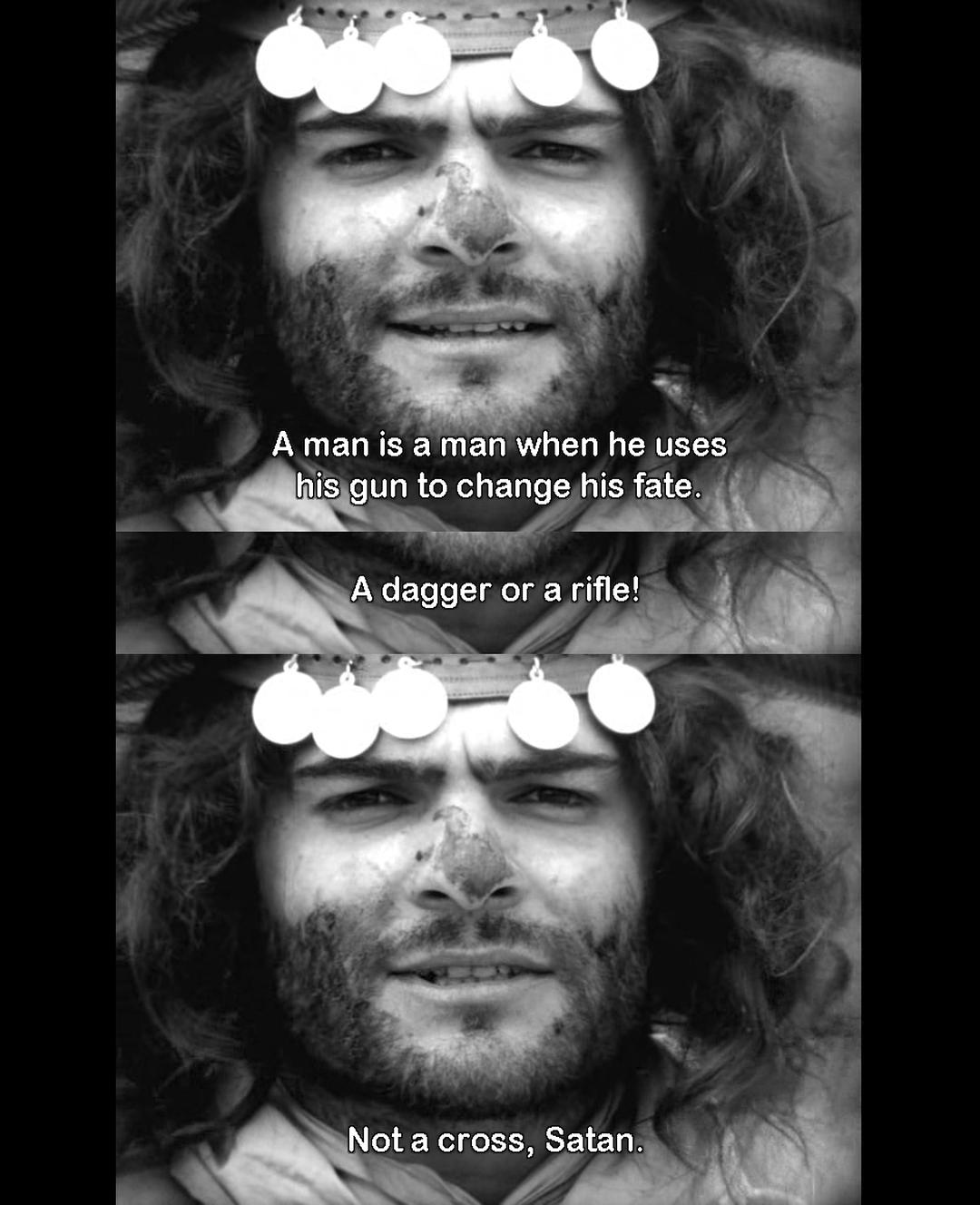

在巴西电影史上,《黑上帝白魔鬼》(1964)影响深远,影片上映半个多世纪以来仍散发着神奇的光晕。导演格劳贝尔·罗恰(Glauber Rocha)在拍摄这部电影时年仅24岁,在这之前,他已经完成了一部实验短片(1959 年的《天井》)和一部故事片(1962 年的《变幻的风》)。

《黑上帝白魔鬼》在很多方面上都拥有着如导演首作一般震撼人心的力量,它不仅昭示了一位才华横溢的电影导演的到来,也宣告了巴西电影和艺术的崭新阶段。与内尔森·帕雷拉·德桑托斯(Nelson Pereira dos Santos)的《艰辛岁月》和保罗·塞萨尔·萨拉森尼(Paulo César Saraceni)的《Porto das Caixas》(均于1963年)一同,罗恰的突破性尝试宣告了巴西电影新浪潮(Cinema Novo)的到来,这是一场意义深刻的运动,它试图克服巴西殖民起源的影响并寻找可以重新构想国家的图像和声音。

在巴西这样的国家,像《黑上帝白魔鬼》这样的奇迹并不会从天而降。影片始于片名的文字,在一个连续的长镜头背景画面中,点缀着灰色尖刺的灌木丛和黑色鹅卵石的白色沙状土地逐渐出现,电影演职员名单也随之显现与消隐。伴随着配乐《Ária (O canto da nossa terra)》——20世纪30年代到40 年代巴西现代主义先驱埃托尔·维拉·洛博斯(Heitor Villa-Lobo,1887-1959,巴西指挥家和作曲家,音乐风格受到巴西民间音乐和欧洲古典音乐的影响。)受巴赫启发而创作的九首组曲之一——电影镜头从右向左、低角度的移动,让观者很难获得任何比例感,同时将肌理粗糙的大地转换为了由艺术家莉吉娅·帕佩(Lygia Pape,1927-2004,巴西视觉艺术家、雕塑家和电影导演。20世纪50-60年代具体艺术运动的关键人物以及新具体艺术运动的奠基者。)所设计的朴素黑色字体的背景。

然后,罗恰剪入了两个引人注目的特写镜头,一头死去的奶牛的牙齿和它的眼睛,它们正被虫子啃食;接着第三个镜头,马诺埃尔出场(杰拉尔多·德尔·雷Geraldo Del Rey饰),他低头看着奶牛的尸体,他的脸被一顶皱巴巴的帽子遮住了一部分。在接下来的场景中,主角偶然遇到了由一位名叫塞巴斯蒂安(利迪奥·席尔瓦Lidio Silva饰)的黑人先知带领的游行队伍,然后他冲回家告诉妻子罗莎(约纳·马加良斯Yoná Magalhães饰)这一场景。“他说奇迹即将到来并拯救世界,”马诺埃尔向她说道。

对奇迹的渴望是这个世界需要拯救的标志。《黑上帝白魔鬼》摘取的是以20世纪30年代某个时间点为背景的历史片段,一开始是关于巴西寡头阶级对穷人历史性剥削的寓言。马诺埃尔知道这头牛的命运也将是他自己的命运。在影片拍摄的时候,与罗恰电影中其他备受困扰的角色情况类似,巴西农场工人工会被国家认为是非法组织,农村劳动者忍受着糟糕的生活条件。

在电影的开头,一场干旱夺去了马诺埃尔受雇放牧的最后几头奶牛的生命。我们很快发现它们的死亡带来了高昂的代价:马诺埃尔的雇主向他收取牲畜损失的费用。马诺埃尔只好绝望地攻击了他的老板,然后与罗莎一起逃走,寻找似乎永远不会出现的奇迹。随着旅程的展开,马诺埃尔和罗莎在两种形式的弥赛亚主义之间左右为难:一边是塞巴斯蒂昂所代表的超越的希望,另一边是恐吓当地寡头的枪手团伙头目科里斯科(奥松·巴斯托斯Othon Bastos饰)所承诺的无所不在的革命。

电影《黑上帝白魔鬼》的动力正来源于一种超越性与内在性之间的辩证法:如果奇迹将要到来,它就会从这片土地中喷薄而出。之前提到的看似抽象的开场镜头正展示了图皮-瓜拉尼语(图皮-瓜拉尼语是南美洲图皮语系中分布最广泛的语系。它由大约五十种语言组成,包括瓜拉尼语和古图皮语。迄今为止,现代使用最广泛的是瓜拉尼语,它是巴拉圭的两种官方语言之一。)中被称为“caatinga(卡廷加)”的土地,这个术语翻译过来就是“白色植被”。该地区覆盖巴西东北部约三十万平方英里,拥有地球上其他任何地方都不存在的半干旱生物群落。作为该国最贫困的地区之一,它的严酷之美独一无二,这也预示了在《黑上帝白魔鬼》上映一年后,罗恰在其名为《饥饿美学》的宣讲中将提出的想法。

作为在意大利热那亚举行的拉丁美洲电影调研会议的一部分,这份宣言声称巴西艺术应该在该国数百万人仍然经历的饥荒情境中找到其原创性源泉,艺术家应该创造一种通过感官攻击殖民者的暴力形式。“我们的原创性是我们的饥饿,”罗恰写道,“我们最大的苦难是,这种饥饿虽然能够被感受到,却没有在智力上实现其超越:而饥饿最崇高的文化表现形式就是暴力。”

编者注:1965 年,在意大利热那亚召开的拉美电影研讨会中,罗沙提出“巴西新电影”的概念,发表了《饥饿美学》(A Estética de Fome)一文。同年,这篇文章收录在《巴西文明志》(Revista Civillzação Brasileira)第三卷中。罗沙认为,巴西依然处在殖民地状态,“饥饿”作为这种状态的产物及落后国家的身份标识,不仅意味着贫苦人民的物质饥饿,也指代着他们无法认识到自己所处境地的精神饥饿。因此,拍摄出真正反映巴西悲惨状况的影片,使巴西人民意识到自己的真实处境,便成为了巴西新电影的首要目标。巴西新电影在风格上的粗糙作为巴西新电影暴力美学特征,摆脱深受好莱坞影响的旧电影对现实的虚伪,推动人民对现实的批判性认识并引导他们参与反帝斗争。*此内容源于《饥饿美学》摘要,格劳贝尔·罗沙著,洪知永译,《北京电影学院学报》,2017,(06):73-74。

《黑上帝白魔鬼》体现了巴西新电影的价值观——正如导演卡洛斯·迭戈曾经说过的那样,当法国新浪潮尚处沉寂时,这场艺术革命就已经开始制作政治性的作品了。这场运动催生了许多年轻的电影导演,包括卡洛斯·迭戈(Carlos Diegues)、瓦基姆·佩德罗·德·安德拉德(Joaquim Pedro de Andrade)、莱昂·赫兹曼(Leon Hirszman)、鲁伊·古雷拉(Ruy Guerra)、爱德华多·库蒂尼奥(Eduardo Coutinho)和小沃尔特·利马(Walter Lima Jr.,曾在《黑上帝白魔鬼》中担任助理导演)。

这些导演的早期电影都有一个共同的使命:通过影像塑造巴西人民的身份;他们将形式实验与政治激进主义结合起来,将摄影机带出工作室(这是一种当时仍主导巴西电影的拍摄方式),并转向拍摄贫困者的生活。巴西新电影中关于艺术和政治的想法预示了国际电影界后来的发展,包括让-吕克·戈达尔(Jean-Luc Godard)和让-皮埃尔·戈林(Jean-Pierre Gorin)的吉加·维尔托夫小组(Dziga Vertov Group)、费尔南多·索拉纳斯(Fernando Solanas)和奥克塔维奥·赫蒂诺(Octavio Getino)的“第三电影”概念(Third Cinema),以及许多在解殖运动中觉醒的非洲电影。

《黑上帝白魔鬼》的故事主要取材于发生在1838年的一场真实的大屠杀。在这一历史事件中,以葡萄牙神话中的塞巴斯蒂安为中心的弥赛亚邪教组织在佩德拉·博尼塔(Pedra Bonita)附近的一个社区中杀害了数百人——这象征着暴力与神秘主义的独特融合,也标志着巴西人民的想象力以及这个国家的未来趋势向破坏性净化发展的倾向。但在电影中,这一事件最终被替换掉了,似乎是在强调其残酷性将如何波及并影响未来。而这一调整被电影的角色设置凸显了出来,电影中的一些角色参考了巴西的历史。

其中马诺埃尔、罗莎、塞巴斯蒂安和赏金猎人安东尼奥·达斯·莫特斯(毛里西奥·多·瓦莱(Maurício do Valle)饰)都是虚构的,而科里斯科和同伙盗贼达达(索尼娅·多斯·胡米尔德斯饰)则以克里斯蒂诺·戈麦斯·达席尔瓦·克莱托(Cristino Gomes da Silva Cleto)和塞尔吉亚·里贝罗·达席尔瓦(Sérgia Ribeiro da Silva)为原型,这两个成员来源于20世纪30 年代一个由革命强盗兰皮昂(Lampião)领导的坎加西罗人团伙。坎加西罗人出现于巴西东北部,以一种名为“cordel”的廉价文学小册子而知名,现在已经成为了有组织地抵抗寡头统治,以及国家在解决社会问题上无能以致导致整个社区陷入饥荒的象征。

在如《黑上帝白魔鬼》等巴西新电影的重要作品中,对本土主题及相关议题的关注都与全球作者电影的美学有所结合。在《黑上帝白魔鬼》中,罗恰将民族符号与他广泛受到各种电影影响而形成的风格融为一体:这些影响的来源包括,谢尔盖·爱森斯坦(Sergei Eisenstein)的辩证法加上卢奇诺·维斯康蒂(Luchino Visconti)对歌剧的偏爱,路易斯·布努埃尔(Luis Buñuel)粗犷的超现实主义与皮尔·保罗·帕索里尼(Pier Paolo Pasolini)粗暴的神秘主义融合,以及罗伯特·弗拉哈迪(Robert Flaherty)的民族志眼光与约翰·福特(John Ford)的叙事社会学结合。影片通过对西部片传统的运用,让神话与现实发生碰撞;有血有肉的人物成为原型,原型又变成神话。安东尼奥·达斯·莫特斯让人想起好莱坞西部片中的英雄,后来罗恰的许多电影都以这一角色的名字命名,并以之为基础。类似的人物也出现在意大利西部片传统中(其中包括克林特·伊斯特伍德(Clint Eastwood)的“镖客三部曲”)。

罗恰作品中所受到的不同影响贯穿于《黑上帝白魔鬼》中,但这部电影与电影史的关系并非只是引用式的。导演对电影的迷恋与饥饿美学直接相关;这是他为了实现理想所需要具备的技能的基础。在《黑上帝白魔鬼》中,罗恰将自己的政治观点融入到长镜头和跳接镜头中,通过创造独特的电影风格来尊重caatinga(卡廷加)的独特性。这种政治与电影形式之间的相互关系也许能够在电影对声音元素的使用中得到最有力的体现:在某一时刻,维拉·洛博斯(HeitorVilla-Lobos)《Ária》的弦乐部分与一名帮派成员磨刀的声音同步。在这里,武器变成了一种乐器,而维拉·洛博斯(HeitorVilla-Lobos)的音乐则成为革命的工具,这为一种新的艺术开辟了道路,既吸收了国际先锋派的实验性,又融合了于贫困中生活并拼命尝试抗争的经历。

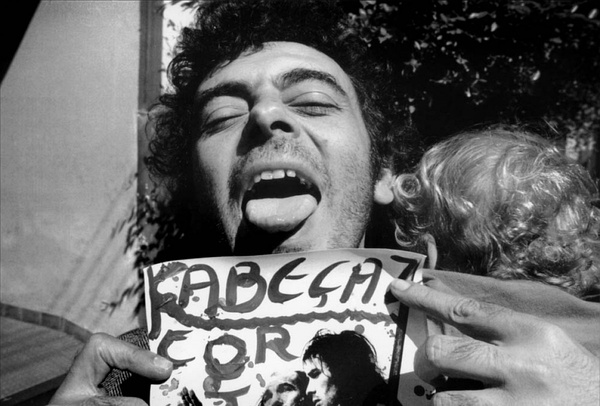

罗恰是一位富有远见、对世界抱有敏感度的艺术家,六十年代初巴西艺术开始探索激进主义的流行文化表达以及国家几十年来结构性的落后所塑造的民族心理,而罗恰在这种探索趋势中也发挥了一名伟大融合者的作用。巴西电影制作自诞生以来就陷入了危机循环,但罗恰却沉浸在一个更加惊人的广阔环境中,这种环境将很快催生出一场席卷整个国家的热带主义运动(由热带主义运动先驱罗杰里奥·杜阿尔特(Rogério Duarte)设计的标志性海报预示了这一点。*杜阿尔特是巴西设计师、插画家、音乐家、作曲家、作家、知识分子、翻译家和教师。被认为是热带主义运动的关键人物,以其平面设计作品而闻名,尤其是为《黑上帝,白魔鬼》设计的海报。同时也为巴西流行音乐界的许多名人设计专辑封面。)

这种文化发酵很大程度上源于埃德加德·桑托斯(Edgard Santos)领导的巴伊亚联邦大学的转型,该大学在当时聘请了活跃于各个最前沿艺术领域的教员。其中包括戏剧导演埃罗斯·马蒂姆·贡萨尔维斯(Eros Martim Gonçalves,1919-1973,巴西布景设计师、戏剧导演、画家、插画家、设计师、作家和教师),他于 1960 年在巴伊亚州萨尔瓦多卡斯特罗·阿尔维斯剧院烧毁的废墟上上演了《三分钱歌剧》;作曲家瓦尔特·斯梅塔克(Walter Smetak)和汉斯·约阿希姆·科尔罗伊特(Hans-Joachim Koellreutter,1915-2005,巴西指挥家、教师和音乐学学者。他将无调音乐体系引入巴西,对20世纪巴西艺术音乐发展至关重要。)在前卫音乐领域不断地挑战传统、突破创新;还有丽娜·柏·巴蒂(Lina Bo Bardi,1914-1992,出生于意大利的巴西现代主义建筑师、设计师,一生致力于促进建筑和设计的社会文化潜力,长期生活和工作于巴西。代表性建筑设计有圣保罗现代艺术博物馆、圣保罗文化中心等),她受到地球上苦难者的创造力和智慧的启发,开始创新出一种建筑形式(称为arquitetura pobre)。

社会不稳定性和旺盛创造力的结合影响了罗恰的饥饿美学,但这同时也是《黑上帝白魔鬼》的关键,特别是在一些有可能被忽视的方面。影片结尾处播放的塞尔吉奥·里卡多(Sérgio Ricardo,1932-2020,原名若昂·卢菲特(Joao Lutfi),巴西电影导演兼作曲家。)的歌曲《Sertão vai virar mar》,通过借用该国知名的预言,这首歌讲述的是国家机器针对民众抵抗的暴力。1896年,当第一部有记录的电影在里约热内卢放映时——一部从国外引进的关于欧洲城市生活的电影——一支军事远征队被派往了巴伊亚的一个名叫卡努杜斯(Canudos)的小社区,屠杀了一群定居在当地的农场工人和坎加西罗人(cangaceiros)。在《黑上帝白魔鬼》中,罗恰通过将安东尼奥·达斯·莫特斯和街头盲艺人之间的传奇相遇设定在卡努多斯的废墟上,使这一事件成为巴西电影的焦点。

里卡多的歌曲以先知安东尼奥·康塞尔海罗(Antônio Conselheiro)对卡努多斯定居者的宣言命名:“内陆化为海洋,海洋变成内陆。”影片将这些词语用作政治鼓动的一种形式,并以此质疑维持政治和艺术二元对立的普遍现状。罗恰每次都会挑战这种割裂感。在电影中,马诺埃尔和科里斯科自始至终都在直视镜头,以此将影片固定在他们的目光中,同时也让观众不断意识到他们正在观看一个被构建的表演。同样,电影中对暴力的自然主义描绘被更明显精心设计的死亡情节所削弱,这打断了我们对动作的沉浸,但并没有减少死亡人数的影响。瓦尔德马·利马(Waldemar Lima)全然不顾流动的云彩,其精湛的摄影技术使得人物淹没在白色的天空下,并利用摄像机的焦距和曝光来暗示这些人物与其风景之间不同方式的互动。

与片头相呼应的是,《黑上帝白魔鬼》以飞行在caatinga(卡廷加)土地上的镜头结束,这次镜头从左向右移动,俯拍海浪拍打海岸。低角度的镜头抹除了地平线的存在——这再次暗示了对精神超越的渴望与人类处境的悲惨内因可能永远无法调和。罗恰让这种永恒的对立冲突变得生动起来,这便是电影中奇迹之本质。

- FIN -