1、格劳瑞·皮尔丝,罗伯塔·罗德里格斯,费尔南多·埃拉斯,克劳迪乌·亚博朗迪,博纳多·马里尼奥 主演的电影《尼斯·疯狂的心》来自哪个地区?

爱奇艺网友:电影《尼斯·疯狂的心》来自于巴西地区。

2、《尼斯·疯狂的心》是什么时候上映/什么时候开播的?

本片于2015年在巴西上映,《尼斯·疯狂的心》上映后赢得众多观众的喜爱,网友总评分高达2790分,《尼斯·疯狂的心》具体上映细节以及票房可以去百度百科查一查。

3、电影《尼斯·疯狂的心》值得观看吗?

《尼斯·疯狂的心》总评分2790。月点击量328次,是值得一看的剧情片。

4、《尼斯·疯狂的心》都有哪些演员,什么时候上映的?

答:《尼斯·疯狂的心》是2015-10-25上映的剧情片,由影星格劳瑞·皮尔丝,罗伯塔·罗德里格斯,费尔南多·埃拉斯,克劳迪乌·亚博朗迪,博纳多·马里尼奥主演。由导演罗伯托·柏林厄携幕后团队制作。

5、《尼斯·疯狂的心》讲述的是什么故事?

答:剧情片电影《尼斯·疯狂的心》是著名演员格劳瑞 代表作,《尼斯·疯狂的心》免费完整版2015年在巴西隆重上映,希望你能喜欢尼斯·疯狂的心电影,尼斯·疯狂的心剧情:尼斯·达·西尔维拉(Nise da Silveira)医生回到里约热内卢郊区的精神病医院工作她拒绝采用新型高强度电击疗法来治疗精神分裂症患者。其他医生对其冷嘲热讽,她不得不使用医院已被废弃的作业治疗区开展工作。尼斯用图画、小狗和爱来帮助病人,开启了一场“革命”。

《尼斯·疯狂的心》全片充满着人性的光辉,却没有过度煽情。真实事件改编,为其增加了吸引力和可信度。但却不是典型的人物传记片,手持摄影的拍摄方式,依靠人物表演推动故事进度。叙事很流畅,转接点也很精准,可以看出,导演的技法比较成熟。前半部分给人的感觉很像《飞跃疯人院》,结尾的留白给人以思考的空间。

1.在精神病院过的不好,做着电击,还有烦恼。

十几年前,邻居家的大妈,人很善良,也挺热心。我们几个小孩,因为都是一个小学的,所以和她孙子小旺经常一起玩。去小旺家串门时,大妈看到我们这些小孩,还会给糖。后来发病的时候,又哭又闹,大人说她疯了,他们家人把她送到了精神病院。一年后,小旺奶奶回来了,却变得呆呆滞滞。后来长大后,才知道大妈这叫精神分裂,虽然被治好了,却留下了很强的副作用。看着电影,突然就想起了小旺的奶奶。导演罗伯托·柏林厄也有患精神疾病的弟弟,所以他在电影中,对于精神病人的描写,细致而生动。演员和真精神病人在一起出镜,共同构建了这部独特的电影。这些精神病人,他们可能善良,可能热情,却被精神疾病困扰,变得歇斯底里。

想起曾经的一句话,大意如下:“我在精神病院过的很好,每天都很快乐,做着电击,没有烦恼。”可怎么可能没有烦恼?上世纪四十年代,里约热内卢精神病院,并没有现在这么人性化。他们被暴力对待,他们被粗暴看护。他们被嘲笑,他们被辱骂。

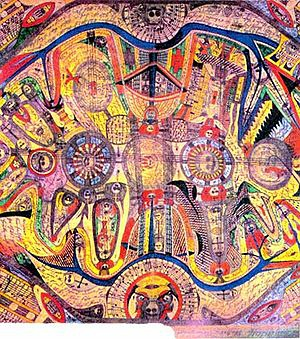

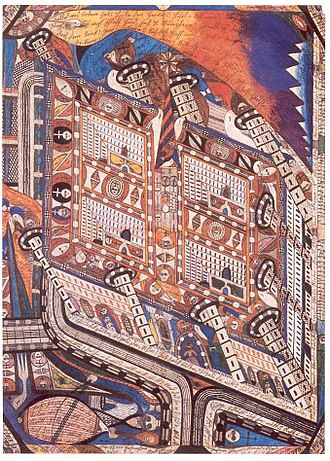

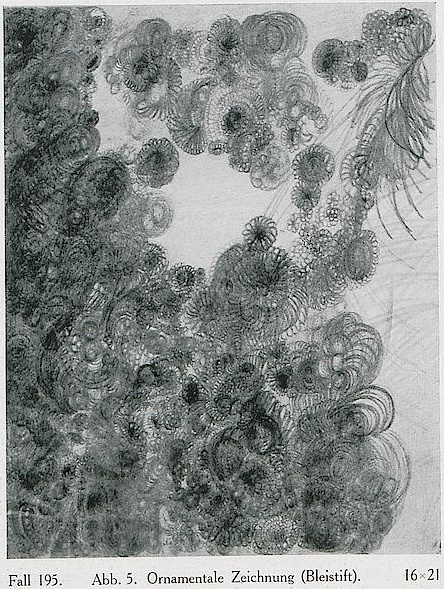

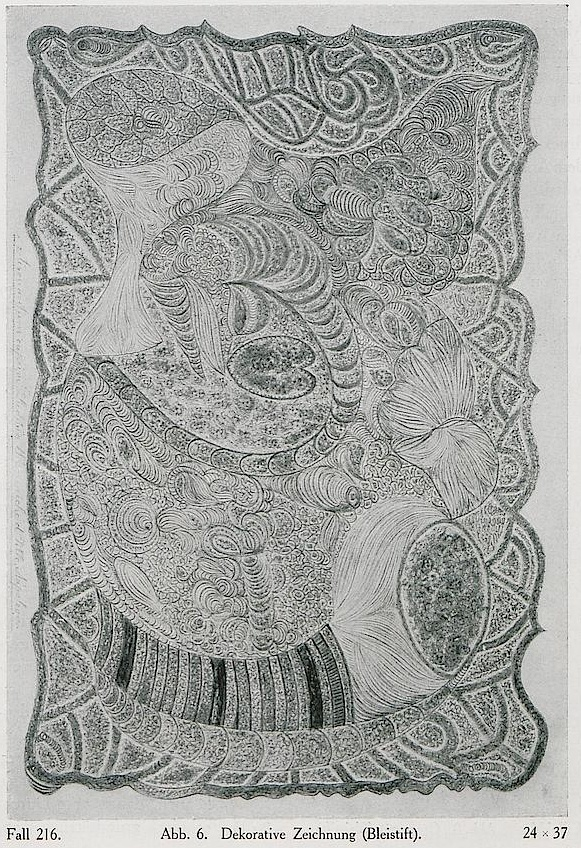

可这些精神病人,依然存在着绘画天才。他们也天赋,也有才华,看到这些人画画的时候,不由让人想起了梵高。身边冷漠的人对天才梵高的死,都直接或者间接的有责任。别人笑他太疯癫,等他死后,却以认识他为荣。世人总想知道他是怎么死的,却不知他活的时候有多么孤独无助。而片中的这些精神病人,在不幸的人生中,幸运的是遇到了尼斯医生。

2.人性的光辉与女权意识觉醒。

大部分人对于巴西里约热内卢的电影印象,可能来自于《上帝之城》的贫民窟、《精英部队》里的街头。《尼斯·疯狂的心》则呈现了一个不一样的里约热内卢。故事主线,围绕着尼斯医生加入的佩德罗二世精神病院新科室展开。她不漂亮。性格坚强,甚至带一点固执。但与那些残忍而守旧的男医生不同,她对待精神病人,很尊重,有耐心,极具人性的光辉。用温柔的交流,去抚慰病人的情绪。用动物朋友小狗,让病人们获得友谊。

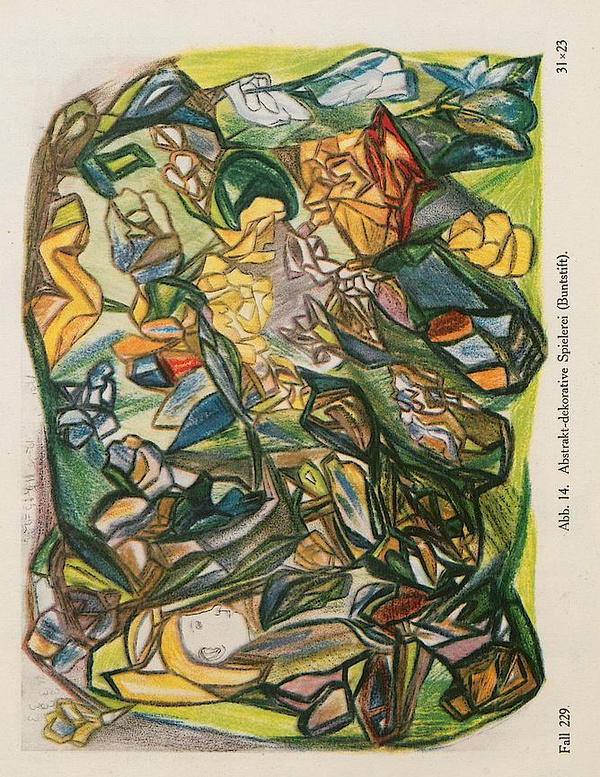

医院其他医生,过于看重利益,觉得只要不择手段让病人尽快出院就行。进行额叶切除术,病人变得不再完整。电击疗法,对病人肉体有着强烈的伤害。而尼斯医生的画画疗法,不被世人所理解,却开创了一种新的有效治疗方式。病人们的画面色彩艳丽,而且独具绘画魅力。

上世纪四十时代的巴西,男女平等并没有被推动的很好。女医生在精神科室,属于少数群体。大部分男医生,对于尼斯医生,有种轻蔑感和不屑。尼斯医生对于新疗法的探索,对于医院男医生的压制,她维护自己的病人,去反抗粗暴的传统制度。虽然遇到了:养的小狗被杀,被男医生言语攻击,医院的刁难等种种不平对待,可尼斯医生依然坚持着自我,同样也是女权意识觉醒。

3.我没疯, 我只是被疯狂抓住了。

电影中有着三条感情线。疯子小哥爱上了画家实习生,日久生情,互相依靠。小个子爱上了胖妞,胖妞却不爱他,而是喜欢另外一个疯子。画家疯弟弟,与哥哥以及大嫂,还有一段过往三角恋故事。这些感情线索,作用很明显,让人了解他们的精神世界,他们也有感情需求。其中有句台词让我印象深刻:“我没疯, 我只是被疯狂抓住了”。

这部艺术电影有着强烈的人文关怀,感人而不过度煽情。无论是疯子,还是普通人,都会在不经意间,伤害爱的人。对于他们,得学会理解和怜悯。在艺联加盟影院专线看的,谢谢这部电影,让你我能了解到这些很少接触的群体。天才和疯子只有一线之隔,两者偶尔越线。

———————————————————

微信订阅:cmf2015 ,可能是全网福利最多的电影话剧号。

聚焦精神类病人的电影,手持摄影表现出了这部片和人物的风格,演技还算细腻,从巴西不同的侧面来表现尼斯医生的方法,充满阳光的剧本,来关爱这部分特殊群体,不过除了演技之外,缺少太多的亮点,高在角度和演技。结局颇有些韵味

电影没有大起大落,也没有用生硬的方式去刺激泪点,而用每一处小小的感动,汇聚成情感的河流,在温情脉脉中让人感觉到意志的执着与大爱的震撼!这样的电影在国内院线存在感为0,是很让人遗憾的。

弁言的弁言:

虽然作为精神科医生,里面的许多情节已是司空见惯,但今天看过这部片子心里仍很是感动,在精神病学的历史上出现过太多像尼斯这样的改革家-精神病学家,像是法国大革命期间的皮内尔(可参见《疯子的自由:菲利普·皮内尔医生在1789-1795》一书)、上世纪60年代西方反精神病学运动中的R. D. Laing,他们对于传统精神病学的反思与批判——正如《尼斯》片尾对于尼斯本人的真实采访里,尼斯所说的:“每个人都有成为自己的一万种活法,每个人都有自己的生命意义。”——无不是从“人”的角度出发,精神病人从不因其精神疾病而被所谓的“正常人”褫夺了其为人的尊严与价值,只有在此意义上确立起的精神病学理论与实践,才能回归医者这一概念的内核,否则病人也便无区别于机器,或者像这部片子里借某位病人之口所隐喻的“垃圾”。

这位病人在这部片子里反反复复说道:“垃圾是人分类的……种子不是垃圾……”确实就像由人所分类的垃圾一样,DSM或者ICD[均为精神病学诊断与分类手册]中所罗列的数百十条精神病学诊断同样也是由人所分类出来的,人永远是爱分类的[理性]动物,我们从学习语言的第一天起,无不就在给人世间的种种存在的实体进行着所谓科学上的分类,父母亲告诉我们:“哦,这是狗……哦,那是猫……哦,这是树……哦,那是花……哦,这是男人……哦,那是女人……”而到了后来,我们渐渐长大,又有人开始告诉我们说:“哦,这是本地人……哦,那是外地人……哦,这是中国人……哦,那是外国人……哦,这是好人……哦,那是坏人……哦,这是正常人……哦,那是疯子,他会伤人,最好离他远点!”这就是人,我们在分类里认识世界,认识世事,认识你,认识我们自己,否则这个世界便只会是如《圣经》里开头所讲的“空虚混沌,渊面黑暗”。但是,这个世界上,也不是所有存在的实体都是可以分类的,都是方便分类的,比如番茄究竟是水果或者蔬菜的经典问题,又比如精神病人究竟是正常人或者非正常人的问题,也许前一个问题我们还可以从生物学去找到答案,但对于后一个问题,答案又在哪里?当我们思考正常或者非正常的时候,我们又在思考什么?正常何谓?非正常何谓?在社会文化中存在的许多概念,我们要知道,都只不过是人分类的而已。对于疾病的分类,对于精神疾病的分类,当然有它的好处,正如前文所言,如果我们不去客观理性地[或者如我们所希望的那样客观理性地]去对于这些疾病进行分析与归纳,我们又如何能够理解它们?能够研究它们?如果我们连疾病的名字都喊不出的时候,我想不到,我们还能如何去治疗它们。但是,在此意义上由人所建构起的任何“分类法”,倘若是以褫夺一部分人[往往是少数人]的权益而维护另一部分人[往往是多数者]的既得利益为根本前提的话,那么这样的“分类法”,请允许我说,它不该存在,或者理应修改,而这也正是在那场轰轰烈烈的反精神病学中我们一再讨论过的。

“每个人都有成为自己的一万种活法,每个人都有自己的生命意义。”在此我重申这句话,这句话的重要性与我或你作为精神科从业者的身份是并没有实质性关系的,这句话是说给每一个实实在在的“人”听的,是说给我们自己听的;尼斯在说这句话的时候,也不是作为精神科医生在说这句话的,也不是作为所谓精神病人的代言人[我们并无法代表谁,我们都甚至无法代表这里所谓的“我们”,谁都只能代表他或她自己]在说这句话的,她只是作为一个实实在在的“人”在说给屏幕前的另群“人”——也就是我们,——在听的。说到底,她只是或多或少说出了我们每个人都想说出的实话而已,精神疾病固然是人的不幸,然而他们正如我们,我们正如他们,我们所有人[而不必区分所谓的他们或者我们],都至少活过,都至少活着,并且但愿是活出自己的活法与尊严与意义的。

我们并没有权力去以所谓的“不正常”、“疯子”、“傻子”、“呆子”这样的词汇去指控他们,去非议他们,因为谁都一样在这人世间“含泪而活着”,谁都或多或少、此一时彼一时地要去担负所谓的不幸,只是对于他们,是精神疾病,对于其他人,则也许是离婚、失恋、破产、战争……

这部片子的女性主义色彩非常浓厚,尼斯在刚来到作业治疗部时对那位男护士说的——“去倾听,去观察”——所制造起的情节冲突,大可以作为电影分析的材料来使用,在此我就不赘言了。

现代意义上的精神病学已经经历了一二百年的发展史,精神病人至少在院内的待遇已经大不是片中所反映的那样了,虽然在世界上不少欠发达地区,《尼斯》片中的精神病院场景大抵也可以作为想象的材料,但我仍旧想要去强调的是,想象永远只是想象,真实是另一码事,所以还是恳请各位“去倾听,去观察”,你不曾想到,也许你此时此刻对于精神病人或者对于精神病院的东方主义式想象,会在另一场合,怎样伤害到我们的病人。虽然在各方面,这部片子已经在还原度上下了狠工,但想要真正了解精神病人,请去倾听他们,请去走进他们;想要真正了解精神病院,也欢迎来做志工!书籍、电影、戏剧等等,在对于所谓的“真实”(reality)进行“再现”的时候,艺术化的修饰与加工是少不了的,尤其在现如今的汉语文化圈里,某些东方主义式的猎奇读物(比如某本相当著名的但又是如此不负责任的所谓的“国内首本精神病人访谈录”)仍旧不时会出现在畅销书的榜单上,这也不免要叫人唏嘘,但我相信,各位看管的眼睛仍旧是雪亮的,各位看管的行动仍旧是可加期许的,所以请去倾听,请去观察罢!!

本来只是想给下面这篇旧文章再加个弁言,结果又洋洋洒洒写了这许多,又半夜三更,肚里饿得很,如有语无伦次、词不达意之处,还请斧正!

——————————————

弁言:

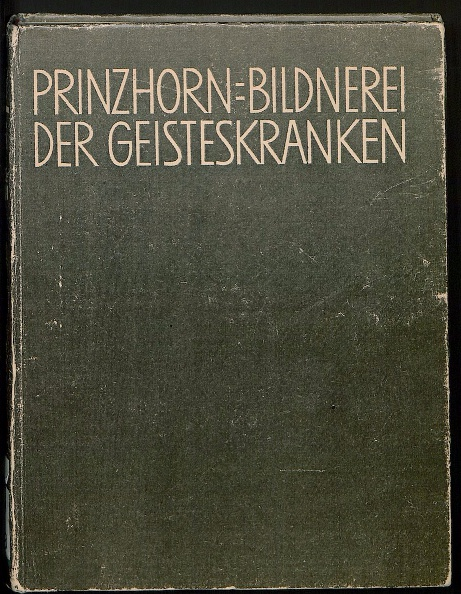

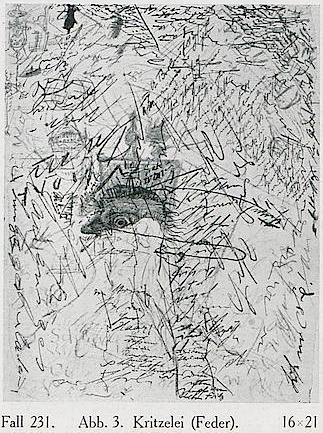

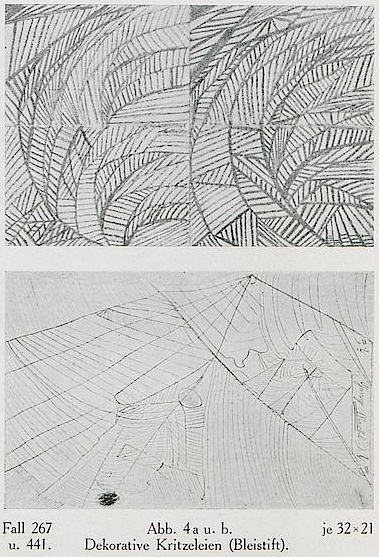

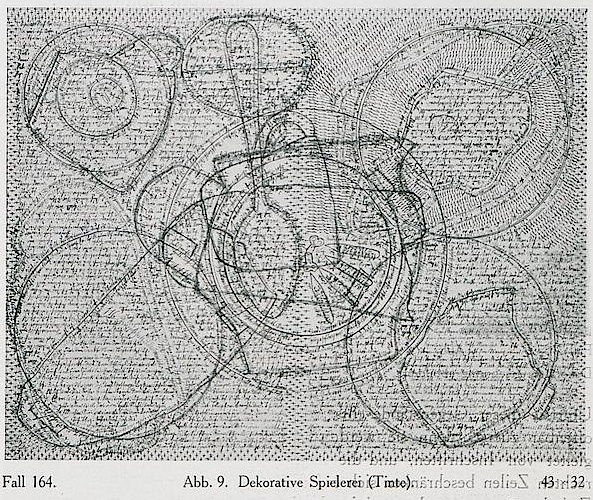

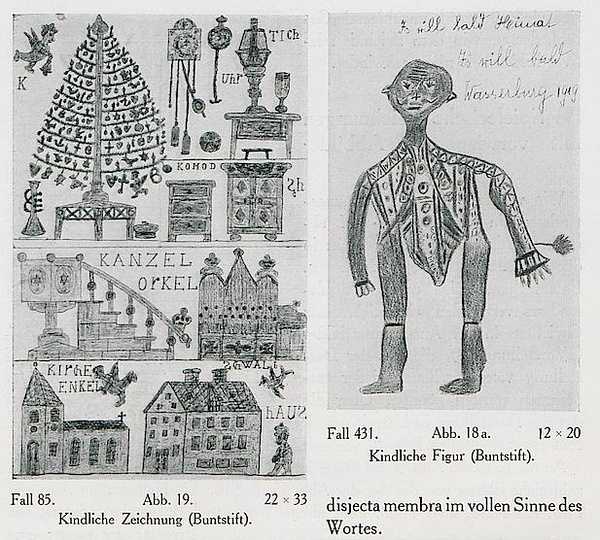

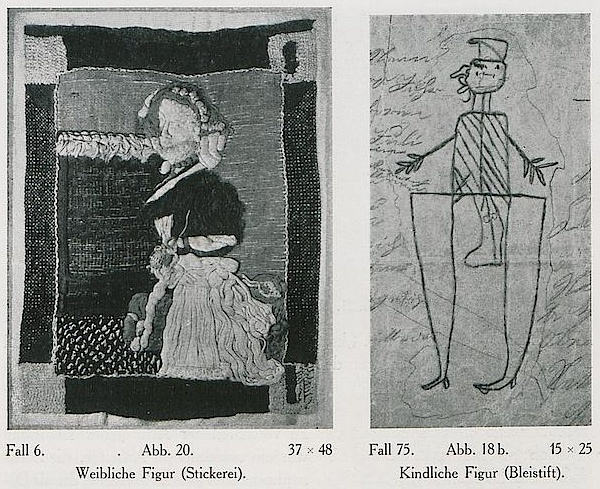

前两天参加一些公益活动,认识了国内一些非常不错的NGO,其中有些精障类别的NGO在做精神病人的艺术治疗,而后又联想到之前在英国Bethlem医院实习期间,参观了他们的医院博物馆,名字很好玩,叫“心灵博物馆”(Museum of Mind),里面展出了许多精神病人的画作,非常有感触,包括国内也有些组织在专门策划这类的艺术展。所以,就想就这一话题写些什么,精神病人的艺术创作通常又叫做“局外人艺术”(Outsider art)或者“素人艺术”(Raw art),这里只是讲一段在国内鲜为人知的历史,这段历史交织了精神病学的历史与二十世纪艺术史,本文不涉及作为治疗方式的艺术创作,即“艺术治疗”,也许下次可以写写。

——————————————

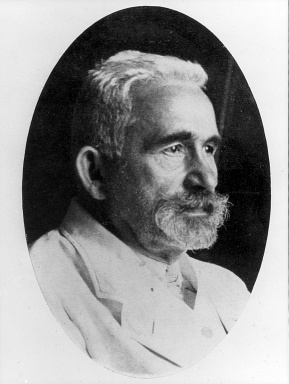

1919年的春天,一战刚结束不久,年满33岁的精神科医生汉斯·普林茨霍恩(Hans Prinzhorn)从战场上复员怀乡,他来到了风景宜人的德国名城——海德堡,决定在海德堡大学的一所附属病院里继续他的医学生涯,而等待着他的却是一项极端琐碎而又无趣的文档整理工作。

相信大家在过去的2017年一定看了不少的人物传记片,比如颁奖季大热门《至暗时刻》,相比起拍摄知名历史人物,我更喜欢那些不为人知的感动,比如平民英雄《勇往直前》。现在,有一部来自巴西,横扫世界多个电影节的人物传记片《尼斯:疯狂的心》在1月5日登陆中国院线了。

片名《尼斯:疯狂的心》听起来让人一头雾水,还以为法国著名的旅游胜地尼斯,其实这部电影讲的是一位名叫尼斯·达·西尔维拉的巴西女医生试用艺术来治愈精神病患者的故事。

无需担心这些能够进入中国市场的小众文艺片质量,豆瓣评分8.0,再看看导演谢飞老爷子给出的5星强烈安利:

这届金砖电影节比赛片中巴西的选片太强了!这部写40年代一精神病科女医生的传记片很棒,曾获东京电影节大奖和女演员奖。如此严肃的制作值得表彰!

故事发生在1944年的里约热内卢郊区的一家精神病院,在电影的开头,尼斯医生娇小的身躯站在大铁门前,疯狂的拍打着那扇象征着男权与暴力的精神病院大门,也解释了整部电影的主题。

在那个保守的时代, 因为医学水平所限,在精神病院内实行的传统治疗方法是电休克疗法(electroshock therapy 类似杨永信的电击疗法)还有额叶切除疗法(ice pick lobotomy therapy 用冰锥切除大脑一部分,患者会失去感知能力,彻底成为行尸走肉,这个手术太可怕了,我就不贴图了,请有兴趣的同学自行百度),听起来极为残忍。

尼斯医生坚信精神病患者也是有感知力的,他们应该被当做正常人对待,正如她所说,他们没有疯,只是在用另一种语言交流。

尼斯选择用温和的疗法对待他们,通俗点说就是提供画笔和画布,鼓励他们画画,通过音乐,绘画还有小狗来激发他们的潜意识。

和《飞跃疯人院》相似的是,精神病院是社会的缩影,尼斯在电影中也展现了她与男权体制对抗的决心。面对着质疑她的男医生,她说道,My instrument is a brush, not an ice pick(我治疗的工具是刷子,不是冰锥)。

为了推广自己的疗法,她首先让护士们用客户来称呼患者,还带着他们脱下病号服,亲近大自然。

艺术最伟大的地方是表达我们的潜意识。通过绘画,她看到了客户们的内心与过去,也知晓了他们痛苦的根源,有一些客户甚至成为了真正的艺术家,他们才是真实的“至爱梵高”。

尼斯的工作室也逐渐演变成里约热内卢的无意识意向美术馆(Museum of Images of the Unconscious),现在是世界上收藏精神病人艺术作品最多的美术馆。

很多中国观众应该和我一样,对巴西的历史人物知之甚少,其实尼斯·达·西尔维拉(Nise da Silveira, 1905-1999)在巴西十分有名的女性人物。在我眼里,比起《美女与野兽》或是《神奇女侠》的女权故事遥远又梦幻,尼斯才是现实中励志又能触摸到的女权人物。

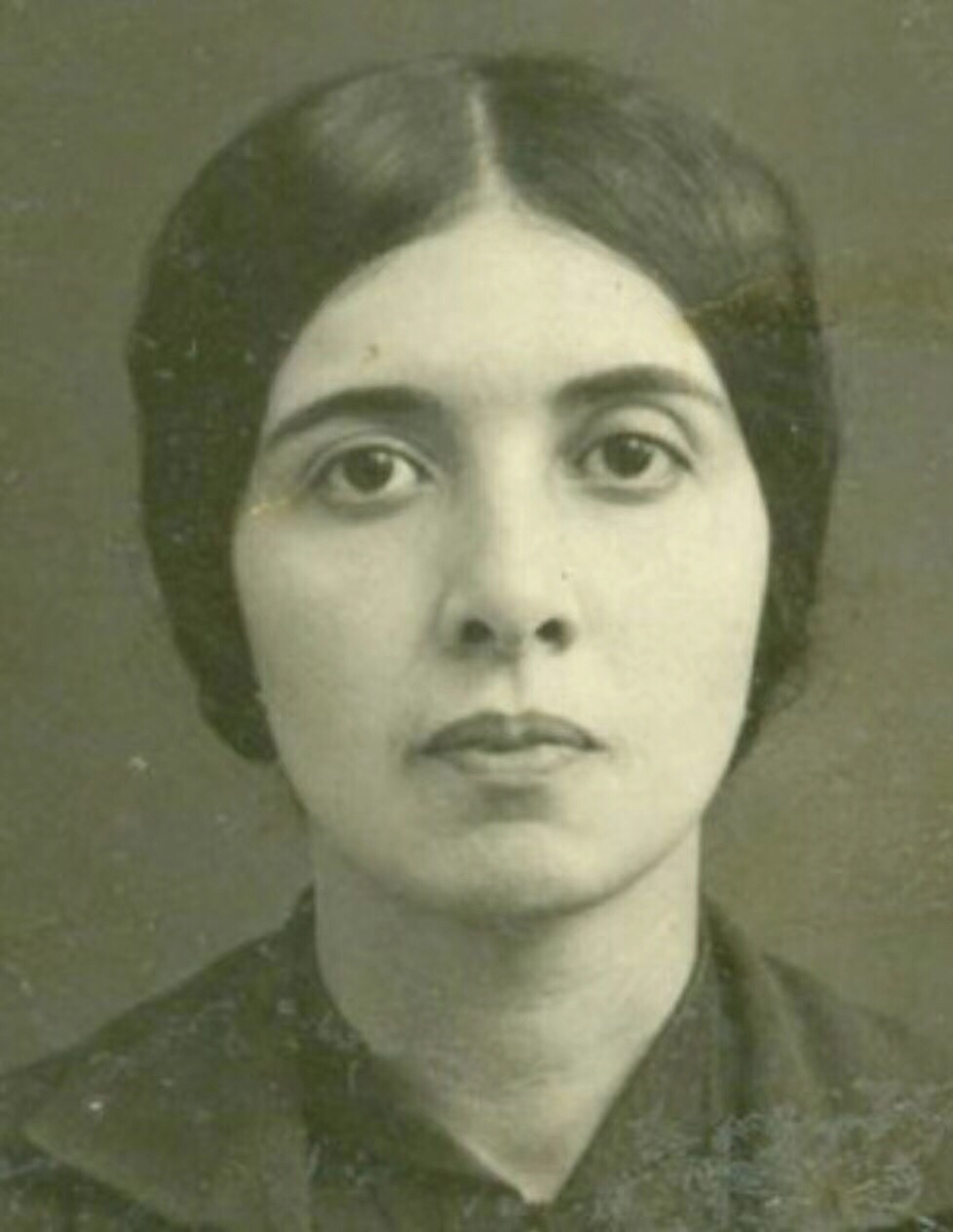

她出生在巴西小镇,由于历史原因,巴西政府对学生上大学的年龄有限制,16岁时她不得不拿着假的出生证明进入Salvador医学校念书。 1926年毕业的时候,她是医学系的157名学生中的唯一女性。

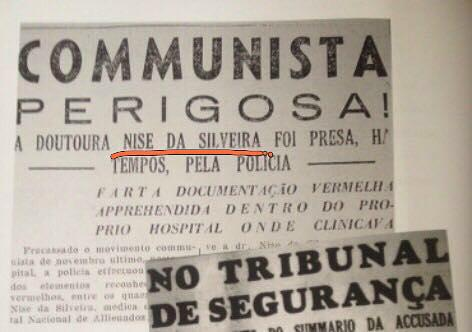

1935年,作为一名共产党员,她被精神病院的护士告发,由于拒绝宣称放弃马克思主义信仰,她被判处了2年牢狱。

在尼斯被带走的时候,她才意识到,那时的医学界对精神病患者有怎样封闭的认知。

从精神病理的书籍里我学到的是精神分裂患者是冷漠的,并且他们无法感知到爱,但是得知我被逮捕后,一位名叫Luisa的病人出手欧打了告发我的女护士,我才明白,他们并不像书里所写的那样。

出狱之后的7年里,没有一家公立医院愿意接收她,她与丈夫在巴西游学,沉溺于研究卡尔荣格的心理疗法,也就是治愈灵魂,当时荣格提出的“荣格心理疗法”还没有被任何人付诸实践过,也被因为理论太抽象遭到了业界的反对,尼斯却敢于尝试这在当时较为先锋的理论。

与尼斯在80年代的一次相遇,让导演罗伯特.柏林厄对她难以忘怀,在他的印象中,尼斯是十分有活力的老人,她的一生都在和男权,和任何暴力作斗争。

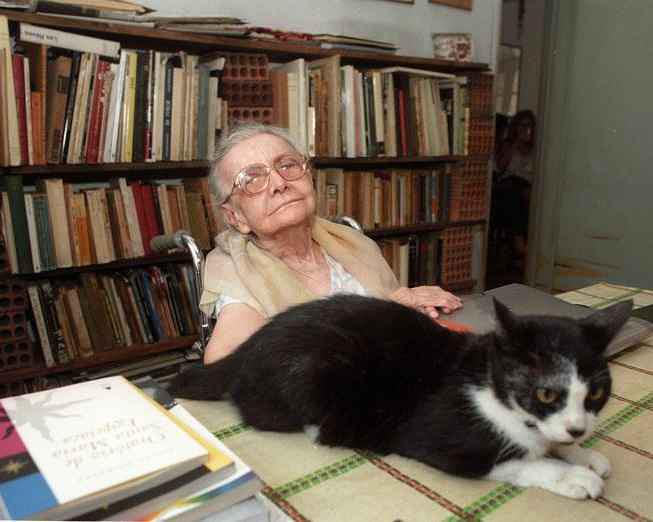

现实中的尼斯也有温柔的一面,她本人是十足的猫奴。

为了还原尼斯的故事,导演特意跑到故事发生的那家医院去拍摄,而且电影中的一部分病人是由真实的精神病患者出演。

罗伯托·柏林厄:拍摄前的两个月我和剧组就抵达了那里,因为我们需要做大量的排练。一开始很艰难,因为起初演员们都有点害怕,你看到的都是精神病人们最坏的一面,他们很脏,脸很扭曲,穿着和我们不一样的衣服。

当你越来越了解他们,你就会倾听他们,关心他们,从他们身上学习,这些病人真的在经历了磨合之后教会了我们很多,有的人甚至成为了我们电影中的演员。逐渐地,这样的经历从一开始的不易变成了一次精彩的经历,给我和我的剧组成员们留下了难忘的回忆,我们都经历了蜕变。

片中每个病人的形象都融合了真实事件中的人物性格,片中展现的画作,甚至有一部分就是原作。

这位胖阿姨也在电影中被还原了。

电影没有否认他们是精神病患者,从暴力倾向再到无法控制自己的大小便,我们能够意识到,他们是病人,但可以看到随着时间的推移,绘画让他们变得安静,不再焦躁。她的工作室就如孤岛一般,是病人们短暂逃离歧视的乌托邦。

虽然电影里尼斯的尝试以失败告终,但现实中,作为荣格的远程学生,实现了一些成果之后,尼斯还邀请他来参观病人们的画展。

尽管这个故事被认为是“太过于巴西本土意义”,但是我认为,电影表现的是更为普世的价值,不仅有尼斯这位异常勇敢坚强的女性,她敢于反抗男权世界,用尊重的态度对待精神病人,更是因为她的坚持证明了艺术对精神病学以及社会的深远影响。

2005年,为了纪念她百岁诞辰,巴西还特意发行了以她为主题的邮票。

电影结尾处收录了一段尼斯医生本人的片段, 片中90岁的老奶奶依旧像天真小女孩一样充满激情, 最后她在94岁高龄逝世,终结了她“为时代奋斗的一生”,如她所说:我只是去了另一个星系而已(moved to another galaxy)。

by胡子@胡续冬(转了他的朋友圈)

“强烈安利国内院线罕见的巴西电影《尼斯:疯狂的心》,花了13年准备剧本的诚意之作,摄影、剪辑、表演、节奏把控都很见功力,既浸入,又节制,巴西电影的实力从此片可窥见一斑。可惜排片率不高,而且马上要下线了。各位抓紧!

片中精神病医师的原型Nise da Silveira传奇的一生其实够拍好几部电影了。需要提一下的是,电影讲的是1944年Nise重返精神病院工作的那段著名经历,但是刻意没有交待她为何是“重返”。事实上,Nise在1930年代就参加了巴西共产党,并因此被捕两次,第二次被捕是在1936年,Nise被医院的一个护士告发说她藏有马克思著作,她因此入狱一年多,和巴西共产党带头大哥Luís Carlos Prestes著名的德国共产党老婆Olga Benário Prestes关在一起,后者的传奇故事有电影《Olga》可供了解。1937年Nise出狱之后,因为上了恐共政权的黑名单,到1944年之前都找不到工作,只有从事地下活动。影片开始的场景,就是形势稍微宽松之后,Nise重返精神病医师岗位的史实。

如果不了解她的政治立场的话,很容易把影片里她对精神病人的态度理解为一种泛人性化的博爱,实际上她在40年代有过一些言论,认为在资本主义框架内,劳动阶层的地位和精神病人在医学框架内的地位微妙地相似。

另外就是,影片拍摄的这段时期,在Nise的生活中还有另一条影片没有涉及的绷紧的线,那就是她从1944年恢复工作到1960年代,一直都被秘密警察监视。1960年代军政府独裁开始之后,秘密警察怀疑她和古巴以及欧洲各国共产党联系密切,悍然闯入她的家中去搜查,然而这次没有搜到任何马克思著作,只搜到令人惊愕的几十只猫。警察问她:“你为毛养这么多猫?”Nise回答:“因为猫不懂得宽恕,而我也不懂宽恕。”Nise活了94岁,1999年去世,终身无子嗣,但有无数猫咪。她虽然是巴共的著名党员,但她其实一直对党的组织纪律颇有微词,她更接近托派,尽管她也不愿给自己戴上托洛茨基的标签。”

少女到老年的尼斯