1、凯瑟琳·德纳芙,乔治·查金思,弗朗索瓦·朵列,雅克·贝汉,米歇尔·皮科利,雅克·里伯罗勒,Grover,Dale,亨利·克里梅约,吉恩·凯利,达尼埃尔·达里约,阿涅斯·瓦尔达 主演的电影《柳媚花娇》来自哪个地区?

爱奇艺网友:电影《柳媚花娇》来自于法国地区。

2、《柳媚花娇》是什么时候上映/什么时候开播的?

本片于1967年在法国上映,《柳媚花娇》上映后赢得众多观众的喜爱,网友总评分高达2004分,《柳媚花娇》具体上映细节以及票房可以去百度百科查一查。

3、电影《柳媚花娇》值得观看吗?

《柳媚花娇》总评分2004。月点击量3次,是值得一看的喜剧片。

4、《柳媚花娇》都有哪些演员,什么时候上映的?

答:《柳媚花娇》是1967-03-08上映的喜剧片,由影星凯瑟琳·德纳芙,乔治·查金思,弗朗索瓦·朵列,雅克·贝汉,米歇尔·皮科利,雅克·里伯罗勒,Grover,Dale,亨利·克里梅约,吉恩·凯利,达尼埃尔·达里约,阿涅斯·瓦尔达主演。由导演雅克·德米携幕后团队制作。

5、《柳媚花娇》讲述的是什么故事?

答:喜剧片电影《柳媚花娇》是著名演员凯瑟琳 代表作,《柳媚花娇》免费完整版1967年在法国隆重上映,希望你能喜欢柳媚花娇电影,柳媚花娇剧情:迪芬(凯瑟琳·德纳芙 Catherine Deneuve 饰)和苏兰(弗朗索瓦·朵列 Françoise Dorléac 饰)是相依为命的两姐妹,她们一个红发,一个金发,一个擅长曼妙的舞蹈,一个拥有天籁的歌喉夏日嘉年华将近,在逐渐热烈的气氛中,迪芬和苏兰也在嘉年华中有着各自的任务。

迪芬(凯瑟琳·德纳芙 Catherine Deneuve 饰)和苏兰(弗朗索瓦·朵列 Françoise Dorléac 饰)是相依为命的两姐妹,她们一个红发,一个金发,一个擅长曼妙的舞蹈,一个拥有天籁的歌喉。夏日嘉年华将近,在逐渐热烈的气氛中,迪芬和苏兰也在嘉年华中有着各自的任务。

画商吉列姆(Jacques Riberolles 饰)钦慕于迪芬的美貌,无奈迪芬早已经芳心暗许给了替她画像的年轻画家麦桑思(雅克·贝汉 Jacques Perrin 饰),与此同时,苏兰遇见了名为米勒(吉恩·凯利 Gene Kelly 饰)的年轻人,两人心心相惜两情相悦。让苏兰没有想到的是,眼前的米勒正是她苦苦寻找无果的作曲家,她一直希望米勒能够读一读她所撰写的一段协奏曲。

#BFI 太久没看看到那种能走进观众心里的歌舞片了,而且这是什么神仙阵容呀…之前觉得《爱乐之城》“致敬”的电影已经很多了,看完这部电影发现《爱》就是一个妥妥的缝合怪,缝得还都是拔尖的电影,至于对本片从开场的炎热的“交通堵塞”,吊臂的使用,双女主本命歌曲,横移镜头和吉恩凯利和女主那一吻的时机的“致敬”都太过直接了。

角色上,双女主实在是太触击灵魂了,凯瑟琳的气质太佳了,而弗朗索瓦则俏皮有活力。祖与占中的乔治也出演过《西区故事》中的男主,两部电影中都属于迸发出无限的能量和热情的角色,只是这部电影中欲望表达收敛了很多。吉恩凯利年事已高,能感觉出舞步已经没有年轻那般有力量但是看他那闪亮且充满活力的眼神还是非常有感觉,尤其是最后跟女主在白色房间中的那段舞,在背后一片观众的欢笑中我莫名流下了泪水,感觉不光因为影片堆积到最后的感情,还有一部分原因是把他跟之前太多电影中的角色重叠到了一起(紫色外套粉色衬衫把我看懵了)。雅克贝汉我只能说太帅了,猛一看特别像斯科利莫夫斯基。

视觉上,这可能是我看过歌舞片中最厉害的镜头运动了,室内的横移脱轨镜用的就像开玩笑一样,而室外的长镜头也是惊了个呆。色彩上导演风格明显了,高饱和度侯麦让角色的情绪变得更加突出。

听觉上,整部电影除了某几段室内,剩下都采用后期配音,甚至所有台词都是后配,主要矛盾的点就在这方面。缺点,后配的效果虽然与原音非常不一样,能感觉出那缺少环境音和部分演员的口型不一致,优点却是整部电影都后配让歌唱部分和台词间没有什么音色差。电影中的歌曲太棒了,不光台词,整体曲风切换的也非常流畅,但还有大量利用歌曲做转场维持时间的连续性。(即使后配音也能感觉出来唱的最差的不是非母语的吉恩凯利,而是米歇尔皮科利)。

蓝色不仅是最温暖的颜色,也不仅是自由的颜色,也可以代表一种极致的浪漫;从阿布戴柯西胥北非移民式的现实关照,到基耶将法兰西民族精神上升到哲学思考的范式,一路追述上去,这部五彩缤纷的《柳媚花娇》,骨子里竟然还是一片纯粹的淡蓝色。

雅克德米的法式歌舞片,铁打的凯瑟琳德纳芙,与弗朗索瓦朵列双姝争艳,加上年轻时期美得(请允许我用“美”来形容)不可方物的雅克贝汉,再加上来自大洋彼岸的风韵犹存的吉恩凯利的踢踏舞和《西区故事》鲨鱼帮老大的加持,这部电影的观赏性依然处在一个令人瞠目结舌眼花缭乱的水平。

米切尔莱格兰德的作曲,伯纳德埃文的艺术指导和美术设计,让雅克德米成了一个被惯坏的孩子,把故事直接设置为一连串的巧合和误会,好像一切的人事物都是为了不负这海港小镇的春光,为法国人对于纯粹浪漫的吹毛求疵大写赞歌。

在《秋水伊人》的成功后,还有与瓦尔达的珠联璧合,雅克逐渐走上了香颂歌舞片的康庄大道。长期以来一直有《柳媚花娇》和《瑟堡的雨伞》孰优孰劣的争论,喜爱流畅调度和情绪飞扬的感性派自然喜欢前者,看重故事雕琢和情感铺垫的理性派就会更偏向后者,这仍然属于一个作者一体两面的纵向讨论范畴。

而关于法式歌舞片和美式歌舞片的对比,就是一个横向的切面了。好莱坞倚杖自身的系统运作机制而产生的高超掌控力得以在棚内“创世”,室内群舞与高难度的动作设计,再加上吉恩凯利和罗伊沙伊德尔两尊大佛坐镇,风光一时无两。反观德米,有了瓦依达的协力,室外自然光的运用和艳丽色彩的搭配在地中海的明媚阳光下自洽。就是这一个场域的开放和闭合的差别,便造成了如此不一样的质感。

或许有人会说,《西区故事》也是游走在曼哈顿城市之中的片子,但移民与帮派斗争的背景下,城市阴暗背面的罗密欧与朱丽叶式爱情,明显地透着一种《美国往事》质感的控制力。大量的夜戏,依然强调灯光设计的重要性,和某个固定场景的场面调度,也不是完全开放的。

1、永远年轻、永远浪漫、永远艳丽的爱情嘉年华

《柳媚花娇》应该是雅克·德米作品中最轻松、快乐的作品,全片的每一个镜头几乎都洋溢着嘉年华的气氛,真正称得上是赏心悦目、雅俗共赏的经典之作。

影片的作曲米歇尔·罗格朗曾说,《柳媚花娇》是一部关于快乐的电影。确实,从少女怀春到遇见梦中情人,从苦苦相思到甜蜜重逢,还有盛大的广场庆典活动、炫目灵动的歌舞秀,快乐无处不在。

影片中有一个小小的插曲,就是当年的舞女被杀案真相大白了。这个小插曲似乎与影片的欢乐气氛不是很搭,但它不过是雅克·德米夹带私货而已——向自己的旧作《萝拉》(1961)致敬。

影片中的歌曲,都是优雅动听、朗朗上口的,影片中的舞蹈,都是热情活泼、婀娜多姿的,影片的画面,都是色彩缤纷、如梦似幻的,半个世纪后看,仍然能够感受到其中的青春的快乐与活力。

影片的故事,尽显法式的浪漫,有邂逅,有思念,有冥冥中的早已注定,三段爱情,各有小确幸。

法语我不懂,但配上优美的旋律,在影片中唱出来,我听着太受用了。我想,这就是法语的优雅了吧。

这是一场永远年轻、永远浪漫、永远艳丽的爱情嘉年华,每一次观看,都是青春的节日或纪念。

2、从“歌唱片”到“歌舞片”

雅克·德米的《瑟堡的雨伞》(1964)是电影史上非常特别的一部影片,它不同于一般的歌舞片,影片中的每一句台词都是唱出来的(一般歌舞片还是会有部分对白的),它也没有明显的舞蹈场景,只是演员在“唱台词”时会有一些类舞蹈的动作。

因此,《瑟堡的雨伞》应该被定义为“歌唱片”,而非“歌舞片”。

《瑟堡的雨伞》当年在西方世界取得了巨大的成功,这让雅克·德米有了去好莱坞访问的机会,也让他有了近距离接触好莱坞歌舞片的机会。雅克·德米决定借鉴好莱坞歌舞片的成功经验,打造一部法式歌舞片,于是,有了《柳媚花娇》。

从《瑟堡的雨伞》到《柳媚花娇》,雅克·德米将“歌唱片”升级为“歌舞片”,不变的是法式的浪漫与法语的优雅,变的是——走出了《瑟堡的雨伞》中淡淡的忧伤,来到了《柳媚花娇》欢乐的爱情嘉年华。

而《柳媚花娇》中的歌舞秀,也加入了美式元素。

影片在拍摄的时候便是双语拍摄,法语、英语各拍一遍。雅克·德米更请了吉恩·凯利和乔治·查金思这两位美国歌舞片的大拿来助阵。吉恩·凯利是美国经典歌舞片《雨中曲》(1952)的导演和主演,他可谓美国歌舞片的“神级”人物。乔治·查金思是另一部美国经典歌舞片也是当年的奥斯卡最佳影片《西区故事》(1961)的主演之一。他们的加盟,除了让影片熠熠生辉之外,也带来了美式歌舞的元素,让影片更加好看,更富动感。

3、弗朗索瓦·朵列和凯瑟琳·德纳芙

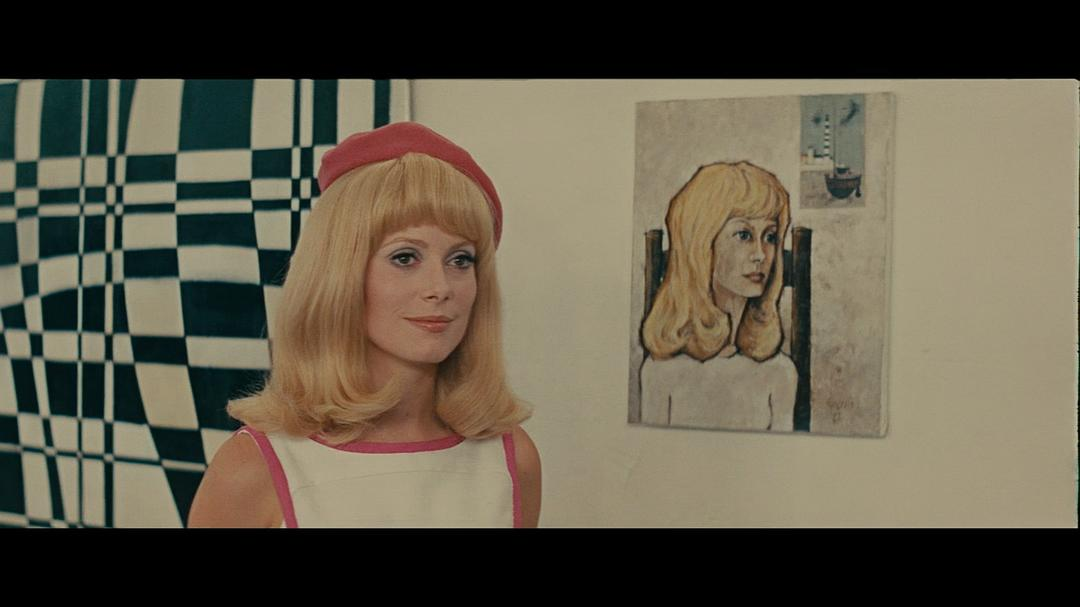

影片中的双胞胎少女,一个喜欢音乐,一个热爱舞蹈,喜欢音乐的那个由弗朗索瓦·朵列

饰演,而热爱舞蹈的那个由法国女神凯瑟琳·德纳芙饰演。

弗朗索瓦·朵列和凯瑟琳·德纳芙在影片中饰演双胞胎,若非发色不同,还真容易混淆,而在现实中,她们是亲姐妹。凯瑟琳·德纳虽然是妹妹,也比弗朗索瓦·朵列出道晚一点,但她当年已经因《瑟堡的雨伞》而走红。弗朗索瓦·朵列此前主要出演重要配角,主要作品有《祖与占》(1962)等,《柳媚花娇》正是她籍以走红的大好机会,她却于影片上映几个月后(1967.06.26)因车祸去世,可谓天妒红颜。

除了这部影片,姐妹俩最重要的一个交集是,她们先后当过导演特吕弗的情人。

在现实中,弗朗索瓦·朵列是有一点舞蹈基础的,凯瑟琳·德纳芙却几乎零基础。但雅克·德米却偏让凯瑟琳·德纳芙来出演舞蹈少女。

为此,她们姐妹俩到伦敦进行了约两周的舞蹈突击训练。凯瑟琳·德纳芙当年的形体条件太好了,突击训练后,她跳舞起来并不比姐姐逊色。

凯瑟琳·德纳芙毕竟并不擅长舞蹈,此后,我们再也没有在银幕中看到她如此“热舞”。所以,凯瑟琳·德纳芙在影片中的舞蹈表演,称得上是绝代风华。

4、少女双子座

“我们是孪生姐妹花

我们是双子座

我们是两个花季少女

很久以前就对男生有好感

我们是脆弱的人,我们是浪漫主义者

深爱着艺术、音乐和滑稽的动作

哪个男人在哪里?我们一直苦苦寻找的

白马王子在哪里?就算美中不足也没关系

……”

在罗什福尔,你跟别人提起《柳媚花娇》,对方很可能就哼起这首“少女双子座”。

这首歌的旋律实在太动听,几乎听过一遍就难以忘记。

从歌词看,很普通,就是两个怀春少女的心事而已。但配上优美的旋律和优雅的法语,就成了经典金曲。

这首歌的旋律响起的时候,我就有似曾相识之感,但又想不起来在那里听过——所谓经典,很可能就是如此不经意地融入到生活中的吧。

5、米歇尔·罗格朗

米歇尔·罗格朗是法国非常重要的作曲家,他自《萝拉》开始与雅克·德米合作,参与了此后雅克·德米导演的大部分重要作品,他也与戈达尔、阿涅是·瓦尔达、克里斯·马克等电影大师合作过。

在米歇尔·罗格朗的作曲生涯中,《瑟堡的雨伞》和《柳媚花娇》无疑是他最重要的两部作品,他对作品的参与程度,已经超越了一个作曲家的职责。

《瑟堡的雨伞》和《柳媚花娇》的音乐创作不同于一般影片,它们都是音乐先行——影片开拍前已经完全音乐创作。米歇尔·罗格朗的工作也不只是作曲那么简单,为了保证“唱词”(台词)的音乐感,他在某种程度上也参与了“唱词”的创作——也就是说,他实际上从剧本创作阶段已经参与进来了。

我们在影片中能听到的如此优雅、动听的“唱词”,米歇尔·罗格朗功不可没。

在《瑟堡的雨伞》和《柳媚花娇》两部作品中,米歇尔·罗格朗和雅克·德米的合作是亲密无间的,一般是米歇尔·罗格朗用钢琴作曲的时候,雅克·德米拿着剧本就在旁边听着,两人反复推敲,最后一起“钦定”每一首歌曲,每一个旋律,每一句唱词。

他们这样的合作方式,使得雅克·德米实际上也参与了音乐创作。影片曾获得第41届奥斯卡金像奖歌舞片最佳配乐提名,雅克·德米是和米歇尔·罗格朗一起获得提名的。

6、伯纳德·伊文和杰奎琳·莫罗

伯纳德·伊文和杰奎琳·莫罗是夫妻,也是搭档,一个是美术指导,一个是服装设计,他们还是雅克·德米的南特老乡。作为雅克·德米的发小,他们和雅克·德米合作起来,自然“心有灵犀一点通”。

在《柳媚花娇》中,伯纳德·伊文不仅是美术指导,还是一名了不起的建筑师。为了拍摄影片,伯纳德·伊文改造了罗什福尔的城市广场,改建了一家咖啡馆和一家唱片店,还把市政厅的一部分改造为双胞胎姐妹的居室。为了呈现出最好的色彩效果,伯纳德·伊文更是让人粉刷了一千多面百叶窗。

杰奎琳·莫罗的服装设计与伯纳德·伊文的美术设计可谓匹配得天衣无缝,色彩的对比、融合,都无比的和谐。双胞胎姐妹的几套裙装和帽子、水兵的制服、舞者的各色西装等,都让人眼前一亮。

7、罗什福尔

《柳媚花娇》是在法国的港口小镇罗什福尔拍摄的,影片的拍摄,让小镇获得了重生,成为法国的度假胜地之一。

影片上映后,许多影迷将影片中的城市广场亲切地称为“少女广场”——这是双胞胎少女的青春梦、爱情梦发生的地方。

罗什福尔也很懂得感恩,在影片拍摄后的25周年,特意邀请当年的剧组人员回到小镇,举办了一次盛大的纪念活动。可惜的是,此时导演雅克·德米已经因病去世。为了纪念雅克·德米,罗什福尔市政府将当地的一条街道命名为雅克·德米大道。

借着这次纪念活动,雅克·德米的遗孀阿涅斯·瓦尔达拍摄了一部纪录片《洛城(罗什福尔)少女曾经25岁》(1993)。影片的最后,剧组邀请了多对双胞胎少女出境,堪称神来之笔。

8、了不起的女制片人——玛格·波达

《柳媚花娇》已经成为歌舞片中的经典之作,但它的诞生,也是命运多舛的。

相对于好莱坞的歌舞片,《柳媚花娇》的投资不算大(大概只有当年的大型好莱坞歌舞片的五分之一的投资),但欧洲电影很难像好莱坞电影那样卖到全世界,而且是大卖。

所以,在《瑟堡的雨伞》取得巨大成功之后,雅克·德米还是花了两年的时间才为《柳媚花娇》找到投资。

影片最初的预算只有2到2.5亿法郎,但随着影片拍摄的推进,剧组严重超支,到将要完成时,已经花了约6.5亿法郎。超支的部分,有不少是用于拍摄场景的工程改造的,但唯其如此,才能保证影片以最美的样子呈现出来。

该片的制片人玛格·波达是一位女性制片人,可想她当年是以何种魄力和承担了多大压力之下支持影片最终完成的——她是一位非常了不起的制片人。

9、帅无敌的雅克·贝汉

雅克·贝汉是近20年世界影坛最重要的纪录片导演之一,他导演的《海洋》(1999)、《迁徙的鸟》(2001)等纪录片已经成为影史经典。

雅克·贝汉其实是以演员的身份出道的,而且,他就是那种明明可以靠颜值吃饭,却偏偏要做一名好演员的明星,1966年,年仅25岁的他就获得了威尼斯最佳男演员。此后,他涉足制片领域,又凭《焦点新闻Z》(1969)获得了奥斯卡最佳外语片。

1994年,雅克·贝汉再次转型,以《微观世界》(1996)“跨界”到自然纪录片领域,再次取得巨大成功。

其实,演员才是雅克·贝汉毕生的职业,他至今仍然在演戏。

雅克·贝汉在《柳媚花娇》中饰演寻找梦中情人的水兵画家,有才有貌,还是个情痴,用今天的话来说,就是,从外到内,都帅得不要不要的。

1967年的《柳媚花娇》,1982年的《城里的房间》,两部电影的开头都是罗什福尔-马特鲁运渡桥,在《城里的房间》里,它是用特效制作的。桥的索塔拉起了两个大三角,桥梁下面就是摆渡架,把人们从这头运到那头。这座桥多么漂亮,它存在的样子,每天重复的运动,就是它自己的故事。

《柳媚花娇》的歌舞队开着卡车、骑着摩托前来,在摆渡架上停泊。先下车的男孩“标”一伸手,拉出了车里的女孩,音乐就扣响了,站在外面的大家,开始舒展自己的双臂,让身体接触到新鲜空气,或者拥抱着旋转。摄影机是隐形的舞台机械,它调度演员也调度观众,让我们走在舞者之间,他们的动作相互传染,组成完整的阵容。一个镜头拉开,摆渡架启动了,如魔毯飞在水面。如同剧场里的各色座位,每当机位切换,我们就在这舞台的各个角度看演出,在岸上望着魔毯飞去,或者来到桥的上方,看一根根缆索运输着舞台——它们是瞧得见的机关。

进城的街道上有很多交通工具,与军队的车辆和摩托相比,歌舞团的卡车则是个混合物,它上面装着玩具船,旁边跟着摩托车、骏马,还拖着有轮子的小船,当它们开过,道路就从现实滑入了虚构。歌舞片很擅长打破交通秩序,以吉恩·凯利在好莱坞的作品为例,《美景良辰》(凯利和斯坦利·多南联合执导)里,他带着两个“战友”从酒吧一路跳到垃圾桶;《锦城春色》(亦是凯利和多南联合执导)里,警察给舞者们罗列了一连串罪名:超速、偷车、毁坏博物馆文物······到《柳媚花娇》,歌舞片是尝试飞翔的电影,正如“魔毯”载着人们到彼岸,音乐实现了地理的跨越。

小城的各地都相互毗邻,舞台消除了距离:嘉年华是个临时的小岛,大家搭建它的过程亦是一场场戏剧;它旁边是透明的咖啡店,各种人走进来表演节目,这里是水晶盒般的舞台,玻璃墙像好莱坞的背投镜头,当里面的人在唱歌时,外面的马路与行人变成了幕布;咖啡店后头,是那俩姐妹的房间,一个悬空的剧场——当布置嘉年华的歌舞暂歇,房间里就飘出了歌声,爬上梯子挂彩旗,正对着俩姐妹的窗口,于是,摄影机循着乐声,飘进了窗户,来到苏兰芝的钢琴前,而迪芬走在孩子们中间,当角度切换到迪芬身后,我们就在房间里了。

薯条店的伊芳女士与琴铺的师奶先生是旧情人,他们唱着同一支歌的不同歌词,二人间的距离便缩短了,她不知他就在城市的另一个角落,但歌声却相互依偎。而未曾谋面的苏兰芝和马克桑斯,凭借一幅画成为对方的梦中情人——我们先看到马克桑斯坐在薯条店里,唱着歌描绘梦中情人的容颜,谁都知道那梦中人就是金发的迪芬/德纳芙,她因不可见而见。音乐与影像,隔着鲜明的道路却显出了彼此的真谛,因此,当迪芬看见马克桑斯的画,她就坚定地相信了它,认为这是梦的连接。

这种“不可见和可见”不仅发生在主角之间,还属于路上的每个人。就像迪芬和画廊老板纪容分手,纪容用枪打爆了一只气球,溅落了满纸的蓝色。歌舞团的两个女孩正走过门外,这时又走来两个水兵,她们便看看画,又看看水兵的蓝眼睛,说:“我从未见过如此的蓝。”其实他们是侧着站的,根本看不到双眼,我们却对着门后那蓝色图画,看见了他们的眸子。于是,这两个男子又挽起女孩们的手,讲道:”正如你的眼也是蓝色的。

这两个歌舞团的女孩,与苏兰芝和迪芬恰好形成了对位,《柳媚花娇》始终在创造组合:歌舞团的搭档,俩姐妹的组合,女孩和各个男孩,无论成功与否,这些组合都在被尝试。有时,同样的情节在人物之间交换:还记得苏兰芝在马路上捡彩笔,吉恩·凯利饰演的安迪就跳进了画面,二人一见钟情,凯利让整条街都舞了起来;后来,他又在马路上撞掉了迪芬的东西,就顺便问她路,她唱着回答他,再各自跳入人群中。对我们而言,这不仅是演员组合——朵列与凯利、德纳芙与凯利——的乐趣,还是组合游戏的持续。

迪芬与苏兰芝似乎经常讨论“梦中情人”,她们总是遇不到自己的恋人,便在家里一起唱情歌,迪芬消沉地抽着烟,苏兰芝一看就说:“你在想梦中情人吗?”迪芬就描述起马克桑斯来。正如那首反复奏响的《我们是姐妹花》,俩姐妹是《柳媚花娇》里最重要的组合,她们穿同样的裙子和帽子,你戴粉色,我戴黄色,对称地旋转,摆动着肩膀往前走,走过房间里的钢琴,在沙发上拼成一颗爱心,当迪芬点了点自己的后腰,苏兰芝就指指自己的脸颊,舞蹈正是同步和差异。有时,苏兰芝会用小号吹《我们是姐妹花》,有时则用笛子,迪芬正在旁边抽烟,与她按笛子的手组成了一对节拍,于是,她们从姐妹之歌唱到爱情之歌。

而人们都被组成了一个圈,画廊里,马克桑斯在对迪芬的画像唱歌,画像重叠着她的影像,她正在房间里,不知唱歌的人是谁,却听着旋律结束了一支舞,接着送走孩子们,又对镜转了一圈。这时苏兰芝进来说:“我遇到了梦中情人。”她便俯下身,重演街上的奇遇,跳唱又弹琴,当迪芬来到她身边,歌曲转入咏叹,她们各自垂下目光,唱到“良缘天注定”才相互对视。歌曲结束,歌舞团的艾与标却上门来,邀请她们成为嘉年华的主演,她们就再次用《我们是姐妹花》的旋律,和他们讨论起“缤纷的节目”,从巴赫数到米歇尔·勒格朗,而房子外,街道上的人们、薯条店里的芳汀、车上的安迪、军队里的马克桑斯,也都在唱自己的歌,场景逐一接力,组成了一场串烧,最后回到房间里,四个人各吹着一种乐器转圈圈,再一块跳到沙发上,旁边的钢琴也自主发出了声音。

嘉年华当日也是串烧,打篮球、骑摩托、孩子们的芭蕾和汽车女郎轮番上演,人们手拉手连成了一圈上台,舞者的动作也多为环形。有趣的是,主舞台并非只有一个,而是每个节目都有自己的台子,汽车女郎们在踢踏,旁边的摩托车在表演“骑骑骑”,这是真正的露天电影,线性的节目单变成了并置的,直到俩姐妹以《绅士爱美人》的行头登场,唱起一首爱之歌,其他的舞台也没有落幕。

在歌舞片里,时间相当有弹性,从白天的舞台切换到晚上,只需要拉动一个机关,天空就变成深蓝色。然而,夜晚延长了我们的眷恋,在后台,露天剧变成室内剧,姐妹俩换上了彩片背心,对艾与标唱“为什么男人总是这样”之歌。这是对歌舞团之前的两个女孩,她们离去时那段舞蹈的重演,只是更简化。女孩们唱罢,男孩们接歌,歌里提到的问题被抛还给他们自己。于是他们就走回台前,继续吟唱着那串“为什么”,将摩托车转动了起来,一脸傻笑地跳起了那支专属舞。这时夜色已深,路上还有各色彩带,他们从台上跳到地面,并排地跃起,回旋,踩爆了一只蓝气球!直到他们也走了,那辆摩托车还在旋转。

嘉年华结束后的早晨,故事又在房间、咖啡厅、学校和琴铺之间回旋,错过的恋人终于见面,迪芬终于遇到了安迪,伊芳遇到了师奶先生,迪芬和马克桑都来到咖啡厅,却还是碰不见。

不可见与不可触,这种结构已存在于旧好莱坞的歌舞片当中,回想《锦城春色》里,盖比(吉恩·凯利)寻找爱薇·史密斯(维拉·艾伦)的桥段——从地铁站找到博物馆,再来到音乐厅,他刚踏进一扇门,她却从他身后走过,找遍了这栋楼,最后才打开对的门,认出了在倒立的她!《柳媚花娇》延续了这种游戏,并且持续了整场电影,迪芬与马克桑斯、苏兰芝与安迪、她们的妈妈伊芳女士和师奶先生,都被舞台阻隔,因此形成了场面调度。就像安迪的出场:彩笔散落了一地,苏兰芝去捡,这时有一双脚走进来,镜头往上抬,就看到了吉恩·凯利/安迪,她和他的手势相互配合,眼睛彼此注视,嘴巴说着“你好”,可是,这两双手却无法相抵,女孩拾起东西就转身而去,她一次次地转过头,剩下他一个人,带动了整条街来跳踢踏舞。而在结尾,苏兰芝走进琴铺,看到了在弹奏自己曲子的安迪,他们才一起舞蹈,这舞步仍是“追逐与滑走”,每当他们双手相握,随之又逃开,在地砖上旋转,在柱子间捉迷藏,最终拥吻住对方。

迪芬与马克桑斯则是:他离开咖啡厅,过了会儿她才走进来,妈妈赶去寻爱,让她帮忙看店,于是她走进储藏室,他却回来拿东西,当她再出来他已离去,她问:“是谁在说话?”他们永远相差一步,咖啡厅因此成了一个枢纽,它既缩短了恋人间的距离,又使其清晰可见,这既是舞台的调度,也是情节的回环,因此,这部电影的情节并不能用某一段来概括,它必须是重复而变化的结构。

但女孩们都在成长,在结局的早晨,情节回环变得极快,人必须瞬间就做出决定,这新阶段的标志,不止是爱人的相遇,也是姐妹俩的分别。苏兰芝留在故乡,迪芬去往巴黎,素来相伴的姐妹,将成为不可见的人。雅克·德米始终在讲这种故事,再联想《瑟堡的雨伞》里年轻人的抉择,或者《凡尔赛玫瑰》里,那些生活在同一个国度,最终自己走上命运的少女们,她们在一次次选择中长大。

迪芬与咖啡厅里的少女上了卡车,舞台的机关转动,车队绕过喷泉,广场上的人们开始跳舞,而那些出现于片中的音乐又一一涌现,从第一次飞入俩姐妹窗台时的音乐,到马克桑斯与迪芬的恋曲,到《流浪艺人之歌》的旋律,又组成了一次串烧。女舞者们被男舞伴们举起,动作在重复而姿态汇聚,苏兰芝和安迪、伊芳和师奶先生,都在其中穿梭。道路一直延伸,又开到了运渡桥下,马克桑斯终于搭上了迪芬的卡车,这是个充满希望的时刻,尽管,俩姐妹的距离越拉越远。在小城的街道上,在通往运渡桥的路上,她们勇敢地面对着这些改变。