观影指南

无需安装任何插件,美国电影《金的音像店》正片即可免费播放。

DVD:普通清晰BD:高清无水印HD:高清TS:抢先非清晰

如果电影《金的音像店》加载失败,可刷新或切换线路

未来影院为您提供电影《金的音像店》正片免费播放地址,如果电影《金的音像店》播放失败清按F5刷新再试,或者切换播放资源,请勿轻信《金的音像店》视频内广告,本站与广告内容无关.

请收未来影院唯一网址 [ http://www.qfanyi.com/details/50405.html ] 以免丢失!

《金的音像店》剧情:这位电影制作人玩弄了各种电影类型的形式和比喻,开始寻找在西西里岛丢失的传奇视频收藏,其中包含55,000部电影

为您推荐

用户评论

-

Jensen

当大卫跑到意大利小镇寻找“金的音像店”的时候,我找到了一种非常熟悉的感觉。

这种感觉叫做“朝圣”。

我曾经也是一个电影朝圣者。

2003年夏天,我第一次到北京。游玩之外,我最重要的事情是到胡同里找一家旧书店,那里有很多尘封的电影书,如《斯坦尼夫拉斯基全集》。那个书店不好找,印象中在白塔胡同那边。在那家书店,我买了大半个行李箱的电影书——对于一个学生来说,这些书够厚重够新,最重要的是够便宜!

之后,我又去了两次北京,一次报名参加北京电影学院研究生考试,一次在北京电影学院参加研究生考试。

北京电影学院的校园很小,我却一再流连忘返——而且,我没有见到所谓的美女们啊。

2012年春天,新婚后“路过”北京,拉着妻子去了百老汇电影中心和库布里克书店,又去了小西天的中国电影资料馆。

2013年,第一次去香港,又去了百老汇电影中心和库布里克书店,还去了香港电影资料馆,直接就是电影一日游。

2014年2月18日,第二次去香港,入住重庆大厦(《重庆森林》拍摄地)后,赶往百老汇电影中心,连看两场电影:《如父如子》和《起风了》。这两部电影内地都没有公映。

次日,飞台湾。

又次日,特意去台北信义区的威秀影城看纪录片《看见台湾》——那一年台湾的现象级纪录片。

之后,去九份老街玩了两天,看见了侯孝贤的电影,也看见了《千与千寻》。

2月23日到台南。我在赴台前约了台南老晁电影海报馆的主人,要去她家欣赏电影海报。但因为时间冲突,我最终没有去成她家,深以为憾。最近在微博上看到她还在继续收集电影海报。也许终有一天,我会完成对老晁电影海报馆的朝圣。

2月25日傍晚,东绕西绕(走错路),我们总算找到了藏在台北青岛路的电影资料馆。台北的电影资料馆很小,更像一个影迷俱乐部,不像中国电影资料馆那样拥有一栋大楼。在电影资料馆,我买了好几本书和杂志,收获满满!

2018年5月,在“自由行”终结前半年,我和太太带不到两岁半的女儿再次赴台旅行。女儿是这次旅行的主角,我没有办法像四年前那么任性了,但我还是抽空去了高雄电影馆。

高雄电影馆在爱河河畔,三层小楼,仍然不及中国电影资料馆恢弘大气,但布局与展览之用心、电影活动之丰富与质量,不遑多让。

此外,我们还去了台北的橡子共和国,这是吉卜力的电影周边专卖店。

在台北西门町的佳佳唱片店,我也入手了好几套台版蓝光影碟。在影碟日渐式微的今天,这家佳佳唱片至今仍然还在营业,值得每一个影迷前去朝圣。

2020年,我的第二个孩子降生,我的迷影时间与空间再次被挤压。又历经三年大疫,电影朝圣之事于我而言,似乎只是年少轻狂的回忆而已。

流媒体兴起后,金先生的音像店日渐萧条。

到了难以为继的时候,金先生用一个集装箱把五万多部电影送到了意大利西西里岛的萨莱米小镇,陈列在一栋建筑内。

陈列、展览、影展,萨莱米的“金的音像店”本来应该成为全世界影迷的朝圣之地,但五万多部电影最后只成为闲置品,而且因为受潮,很多录像带已经损坏。

大卫、阿什莉和他们的小伙伴“抄袭”了《逃离德黑兰》的“桥段”,在一个欢庆之夜,“偷”走了“金的音像店”。

从意大利到美国,“金的音像店”的跨国旅行,并不像大卫、阿什莉他们想象的那么简单。

最后,他们在金先生的授权下,通过漫长的谈判,满足了萨莱米市长的虚荣心和私欲后,又用一个集装箱,把“金的音像店”运回了纽约。

“金的音像店”流浪记至此画上了句号。

2002年,我到南京上大学,同时开始影碟收藏之旅。

大学四年,我自谓:“主修电影,辅修土木工程。”

确实,我花在电影上的时间远远超过了花在学业上的时间。

参加影展、拍摄短片、加入剧组,在学校当放映员,当然,我更多的时间花在了看电影和买影碟上——我的业余时间几乎被电影填满了。

2006年,大学毕业的时候,我的影碟(DVD为主)有数千张,书(主要是电影书)也有上百本。

这些影碟和书整整装了十一个大小不一的纸箱。

为了把这十一个纸箱运回广东,我支付了一千九百多的运费——现在想来,我当年真是一个败家子。

这几千张影碟以及后来加购的更多的影碟,也开始了它们的流浪之旅。

毕业的第一年,我在工地搬砖,住过工棚、裸砖房、移动板房,这些居所自然容不下我的影碟。我的影碟只能暂存在佛山大沥爸爸的厂房里。后来,我怕影碟和书会在南方潮湿的天气中损坏,特意购买了十几个整理箱来安置它们。

2007年,我到深圳工作,总算定居了。

在深圳的前三年半,我辗转于各种宿舍,有时合住,有时同居,当然也无法顾及我的影碟。

2010年,我搬进了自己在深圳买的第一套房子,两室一厅。

我的影碟终于有“家”了。

我特意定做了两个书柜,然后,让家人开车把那十几个整理箱送到我家。

开箱,上架,我的影碟终于可以体面地出现在我的面前了。

为了让它们更体面,我还跑到华强北买了数百个影碟专用胶盒,把我钟爱的影碟一一漂亮地装进去,再摆上书柜。

“好景”不长,一年后,未婚妻买了另一套二居室,为了省钱,我把自己的房子出租了,和未婚妻一起搬到租来的过度的房子里。

我的影碟再次回到了整理箱里,堆在出租屋的小书房里。

2011年年底,我们再次搬家,搬到了未婚妻买的那套二居室。

原来房子里的两个书柜,有一个因为高度太高,无法搬入电梯,我只能够放弃,另一个我搬到了新房子里。

这一个书柜自然无法装下我的碟,于是,我又定做了一个新的书柜,两个书柜勉强装下了我的碟(和书)。

2015年上半年,在深圳房价“起飞”的时候,我和太太卖掉了两套二居室,在附近换了一套大三居室。

我之所以看上这套大三居室,很重要的一个原因是它的书房足够大,我可以把它装修成一个影音室。但随后,太太怀孕了,我的影音室梦想因此而破灭——书房变成了儿童房。

多年以来,我一直为当年的仓促选择感到后悔,如果不是我执念于所谓的影音室,我们完全可以换一套更好的房子,在一个环境优美的小区里。

2016年1月,女儿出生,搬家也再次提上日程。

新家与旧家相隔不远,大概从2016年2月起,我没事就往新家跑,每次搬上一、两个行李箱的碟(和书)。

就这么蚂蚁搬家,我跑了十多次才搬完我的碟(和书)。

2016年5月12日,汶川地震八周年纪念日,我们正式搬到新家。

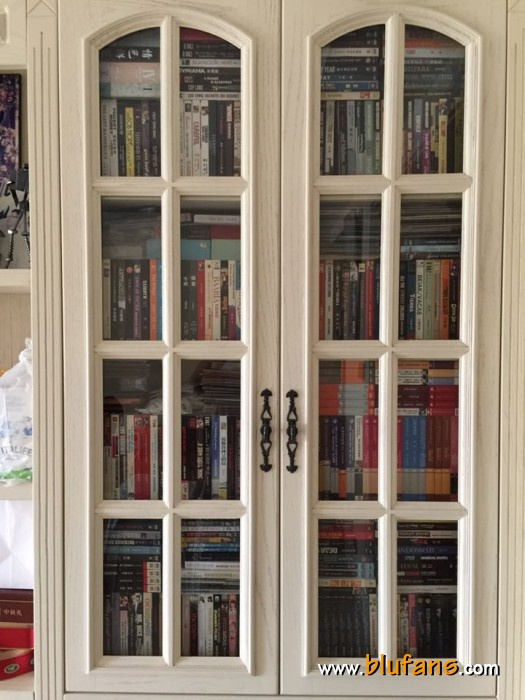

我在新家定做了两个带玻璃门的实木书柜,花了约4万元。

我的碟(和书)的待遇再次升级,“住”上了“豪华”的实木书柜。

每天看着满满的两个书柜,我获得了巨大的满足感和安全感(是的,没错,是安全感)。

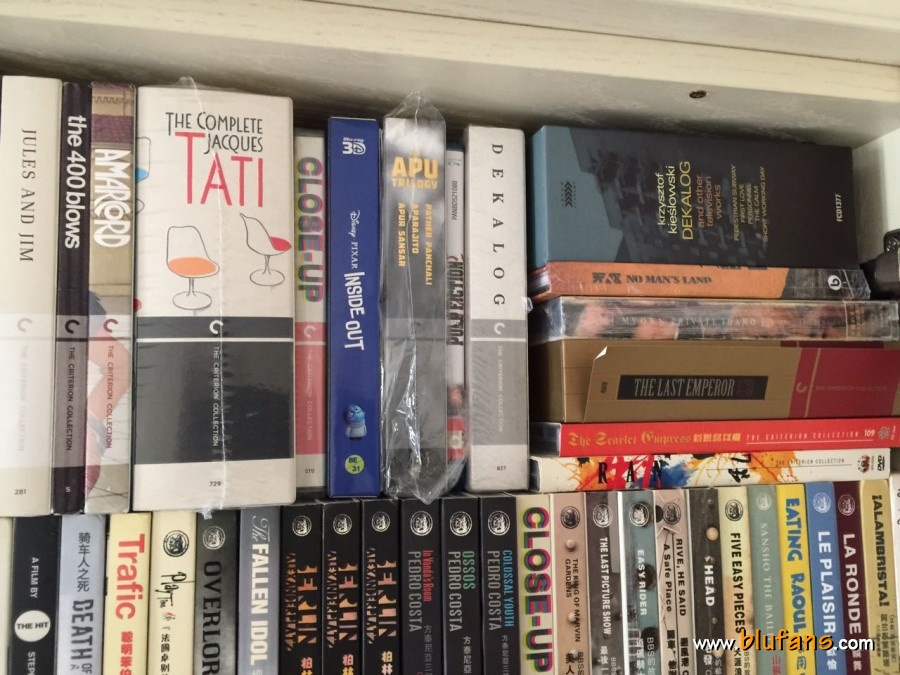

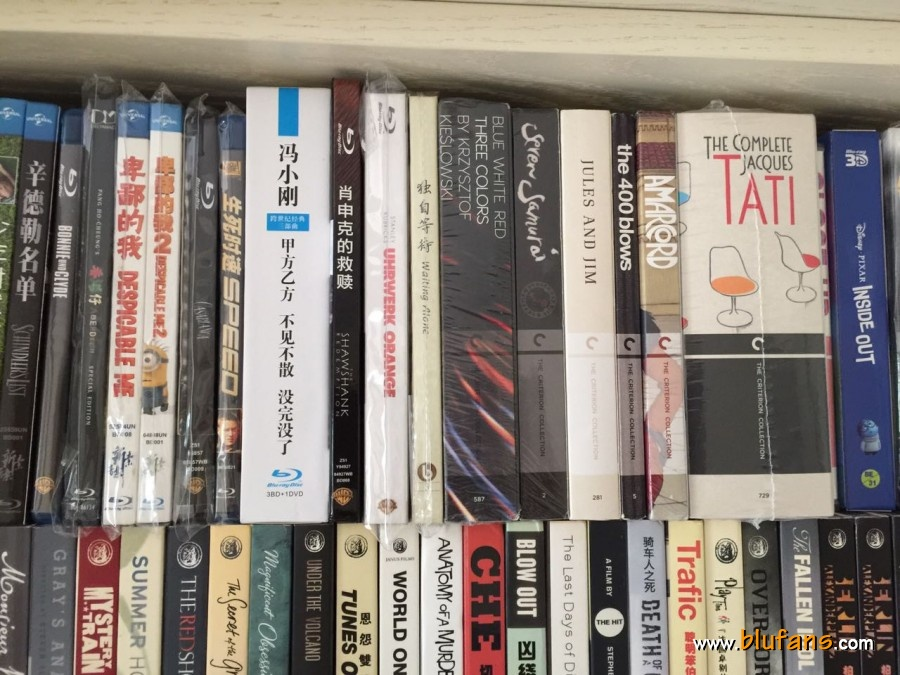

这个时候我已经不怎么买九区碟了,但我又开始迷上了正版蓝光影碟——高端大气上档次的正版蓝光影碟更“配得上”我“高贵”的书柜。

和我的正版蓝光影碟一起增长的还有女儿的绘本和玩具,它们势同水火,你争我夺(地盘)。

老婆、岳母和女儿组成了统一战线,而我势孤力单,只能一再让步。

2019年年中,电影俱乐部蒲公英社在龙华的一个改造中的工业园区开始营业。11月,我特意驱车前往参观。参观过后,我对俱乐部的装潢和布局虽然不尽满意,但仍震惊于林导演投入巨额资金来建立这个俱乐部。

于是,我决定捐出我的部分影碟(和书)收藏,陈列于蒲公英社,可使用也可装点门面。

我从数千张影碟中整理出数百张,加上一堆书和杂志,分两次(三次?)开车运往蒲公英社。

看到自己“遗弃”的影碟(和书)在蒲公英社重新陈列,我觉得自己并没有“亏待”它们。

没想到的是,蒲公英社立足未稳,疫情便汹涌而至。

大概是2020年2月间,我便收到林导演的信息,她说蒲公英社已经挂牌转让,即将结业。她问我捐献的影碟(和书)要如何处理,我说由她全权处理。她说她会“善待”它们。此后我再也没有过问它们的下落。

也是这个时候,我的儿子出生了。儿女双全的同时,这也意味着我又要开始新一轮的清理(影碟和书)了。

2021年1月中旬,深圳资深影迷阿庆联系我,说他们的小杂志团队计划在过年的时候在南头古城举办一次电影周边展,希望我能够出借一些展品。

我正愁家里收藏多年的电影周边和部分准备“遗弃”的影碟没有去处,阿庆小心翼翼的询问其实是我的“及时雨”,我自然二话不说就答应了。

2月3日,阿庆的朋友开车来我家,运走了我整理出来一个大纸箱的影碟和电影周边。

2月10日,我带女儿到南头古城玩,顺便去参观了小杂志的电影周边展览。

展览布置在一个二十平米左右的临街小店里,阿庆和他的小伙伴们把展览布置得非常好,展品也十分丰富。

看到自己藏品出现在这里,我感到与有荣焉。

4月1日,阿庆告诉我,他们的展览结束了,我的部分藏品可以还给我了。

我一开始想要回一部分影碟,但挣扎了几分钟后,我还是全部放弃了,所有出借藏品归小杂志团队。

为了表示对我的感谢,阿庆后来又提出要赠送我一张电影海报,我也拒绝了,因为我的迷影人生只能做减法了。

又三年过去了,儿子的各种玩具车已经增长到100多辆,女儿的书籍、玩具也在继续增长——他们“遗弃”的部分永远赶不上增长的部分。

三年来,我已经不怎么买书了,而且在多抓鱼上面卖掉了很多书,家里的我的书的数量是负增长的——电子阅读也已经成为我的习惯。在影碟收藏方面,我只买碟海影业的收藏版蓝光影碟了,而且是有选择地买,每年10个产品左右,总量看起来不多,但仍然给我造成了无处安放它们的困扰,我甚至不得不把它们存放到衣柜里。

在这样的“局面”下,我的影碟(和书)仍然是家里清理的重点对象。

然而,对我来说,我的影碟(和书)已经难以清理了——它们中的绝大部分是我心中的“珍品”。

办法总比困难多,看完《金的音像店》,我突然想到了一个“新招”:让我的影碟(和书)开始新的流浪。

我家在老家县城有一套大房子,父母很少居住,我住得更少,每年能住上3天就算多的了。这套房子里最大的房间是属于我的,家里的其他人一般不会使用。

我的影碟(和书)中的大部分我日常并不使用,何不将它们运回县城的大房子里?我将用密封性较好的整理箱将它们装起来,整齐叠放在我的房间里。

在影音室梦想破灭之后,我的新梦想开始成型:在未来的某一天,以私人空间建立一间“电影书房”,有条件向热爱电影的资深影迷开放,把迷影精神进行到底!

未来的某一天,可能是10年后,也可能是20年乃至30年后,也许永远都不会到来。但这间“电影书房”的“资产”必须好好保存。

真正的迷影人,永远是天真而执着的!

看到“金的音像店”在纽约重新开张,我的“电影书房”虽然八字还没有一撇,但,未来可期!

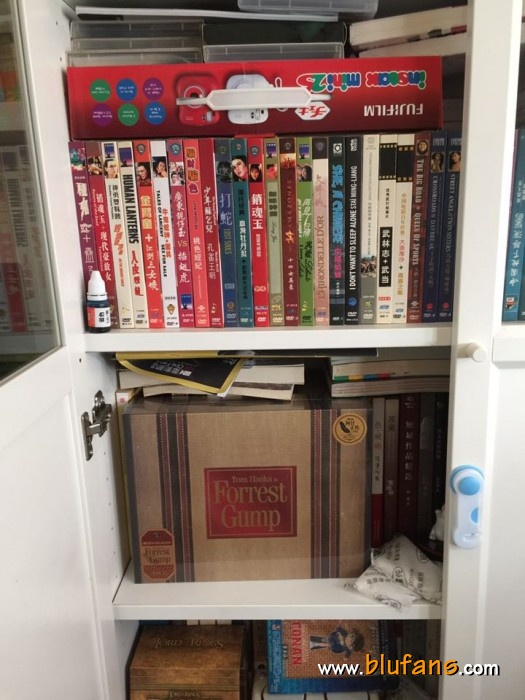

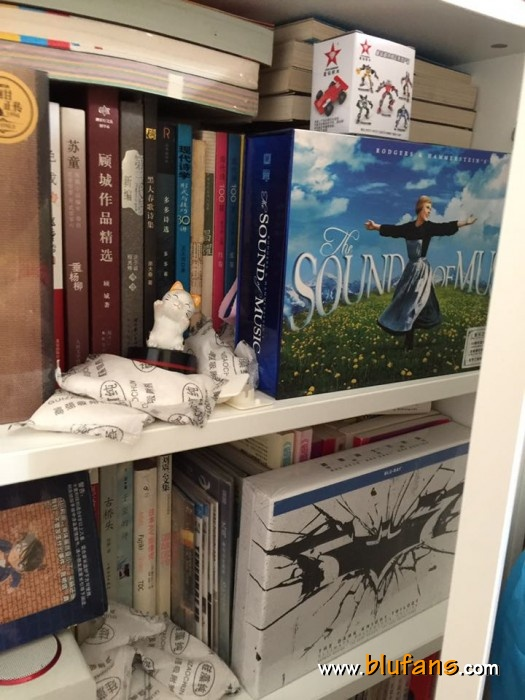

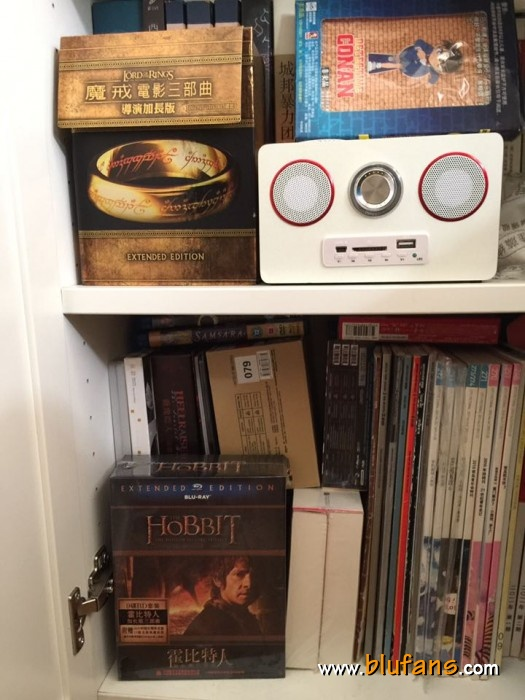

以下是2017年书柜的照片,当年发布于布鲁蓝光网,链接: 晒碟柜,晒个人迷影史 - 正版蓝光-主讨论区 - 布鲁蓝光网(blufans.com)- 蓝光 高清 4K UHD Blu-ray 影音论坛 - Powered by Discuz!

照片中的一些影碟和书,已经被清理掉,目前又增加了很多正版蓝光。

女儿看到这张照片,说:那时候我们家的东西这么少啊。现在这个电视柜已经堆满孩子的玩具。

女儿看到这张照片,说:那时候我们家的东西这么少啊。现在这个电视柜已经堆满孩子的玩具。

-

Jensen

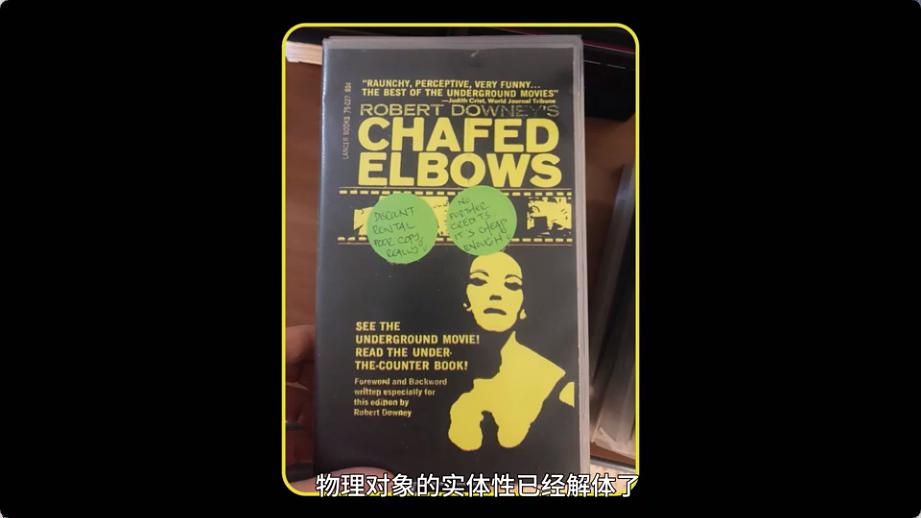

疫情三年,无法在电影院看电影的「被动」,成了大家现在习以为常的「主动」。 流媒体时代的到来给人们带来便利的同时,却也加速了电影物质实体的消亡。

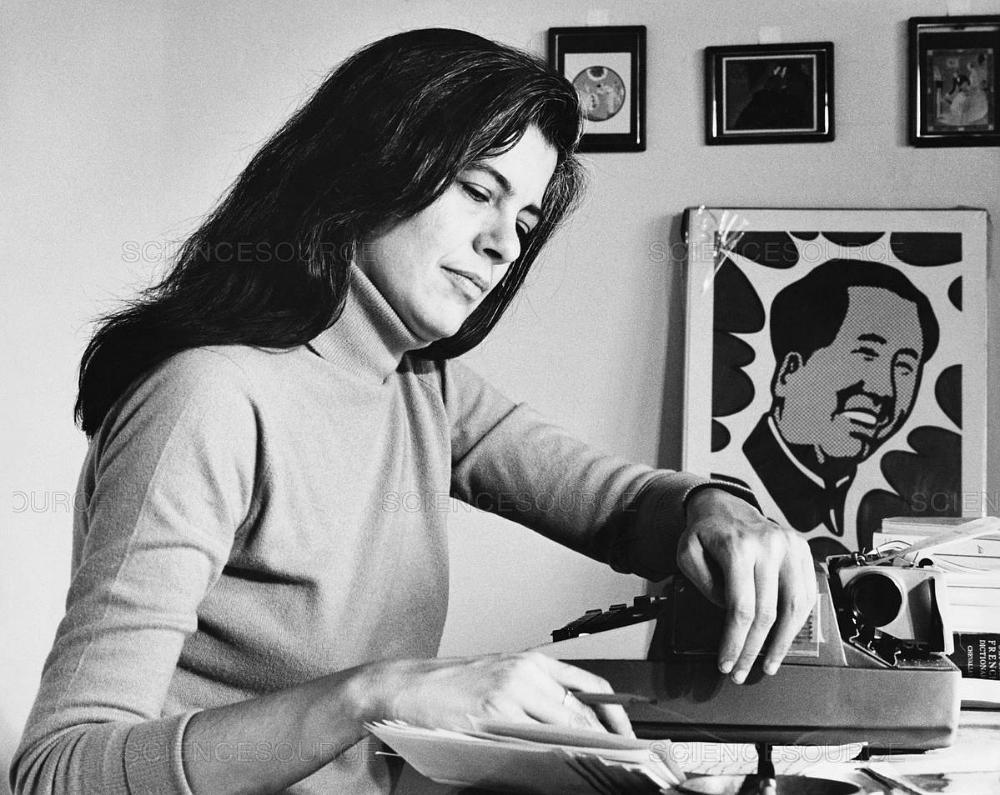

美国著名理论家苏珊·桑塔格曾预言「电影已死」,以哀悼逐渐消亡的迷影精神。 而我们今天要来聊的影片,却试图再度唤醒爱电影的人心中的迷影情结。 在去年的北影节展映后,不仅全场鼓掌三次,更令人想高呼“电影万岁”——  金的音像店 (2023)2023 / 美国 意大利 / 纪录片 / 大卫·雷德蒙 阿什莉·萨宾 / 大卫·雷德蒙 金勇满

金的音像店 (2023)2023 / 美国 意大利 / 纪录片 / 大卫·雷德蒙 阿什莉·萨宾 / 大卫·雷德蒙 金勇满

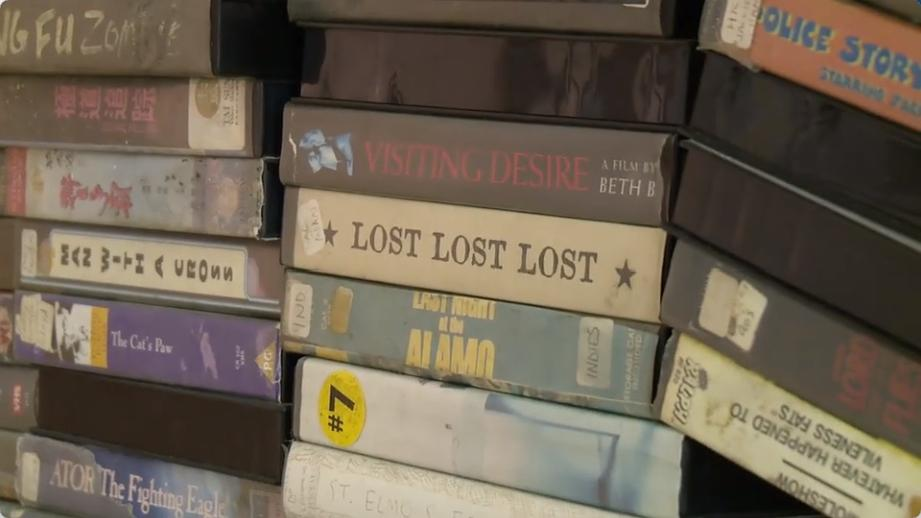

纪录片以导演的第一人称视角展开,电影迷兼电影制作人大卫·雷德蒙(David Redmon)是一家名叫金的音像店(Kim's Video)的会员,他此行的目的便是寻找这个已经“消失”的金的音像店。 这家坐落于纽约的音像店曾经红极一时,在这家店里一共收录了5.5w张DVD光碟,以及25万会员。

二十年间,纽约市的下东区,亚文化青年的天堂。 而金的音像店也是迷影人的狂欢之所,无数的影迷们曾通过金的音像店接触到珍贵而深奥的电影。 而这个庞大的音像王国,都是由一个朴素的韩国人金永万(Yongman Kim)一手打造,他于1979年漂洋过海来到纽约,经营一家干洗店。 原本他只是打算放几盘盗版碟片用于出租,赚些额外的利润,可谁也没想到这比干洗的的生意还要好,索性他便开了一家真正的音像店。

当然,金做得也很敬业,他会派员工去各大国际电影节,只为给会员提供最新鲜的一手片源。他还会向纽约大使馆索要影片,再翻制成盗版。 盗版的消息一经传开,各大片商怨声载道。 03年时,FBI还“偷袭”过金的音像店。 其中有一部盗版还是戈达尔的《电影史》,果不其然,金也收到了戈达尔的律师函。 但这依旧阻挡不了这处“电影天堂”的魅力,喜爱电影的人们仍趋之若鹜。 对于版权,金先生的态度是“艺术凌驾于法律之上。” 电影产权固然重要,但是电影知识权更加重要。

但是随着新世纪以来互联网数字时代的急速发展,起初还有人利用互联网,在线上租赁金先生的碟片。 可是久而久之,曾经万人空巷的火爆,沦落得门可罗雀。

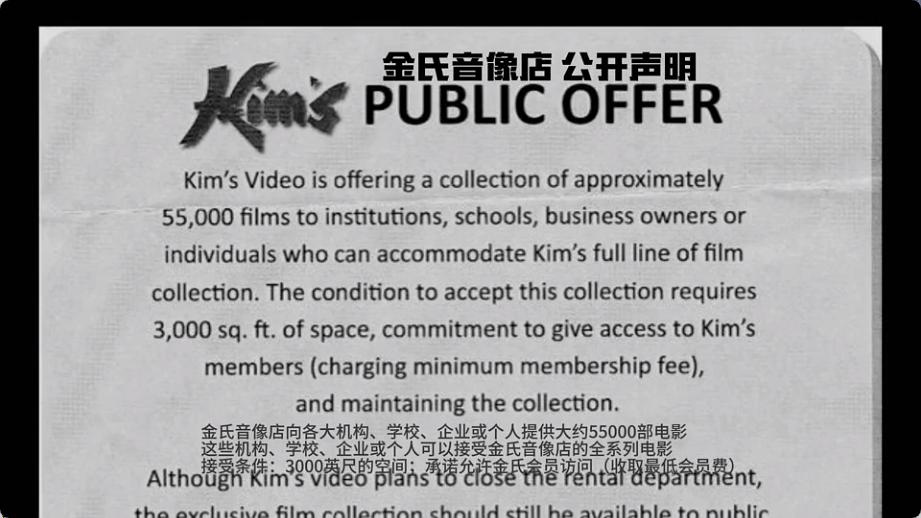

面对行业变化,金先生提出,只要他的收藏完好无损,并可供金的音像店会员使用,他就可以把这些收藏送人。

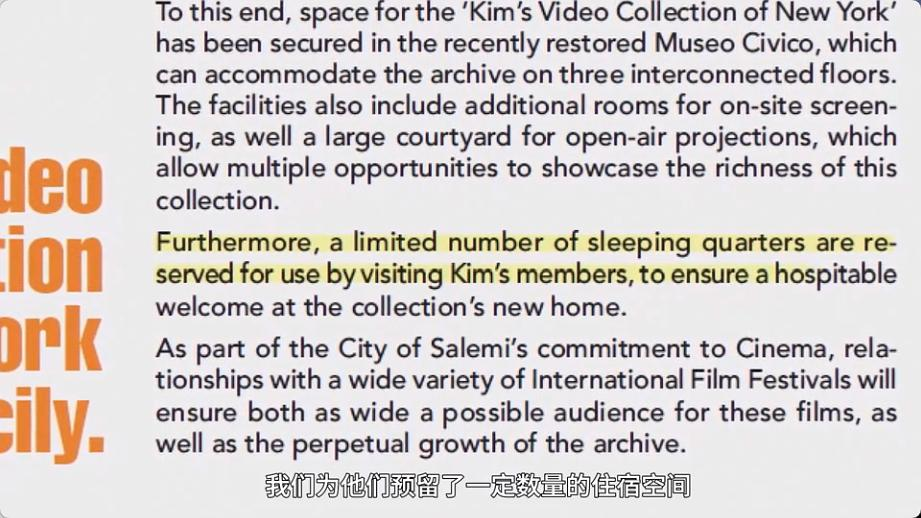

为了振兴旅游业,意大利西西里岛的小村庄萨莱米邀请美国的社会学家撰写了一份提案,他们夸下海口,将为这些影片找一个安稳而又宽敞的家,并保证他们向金的会员开放,并且可以让公众感受到电影文化的魅力。

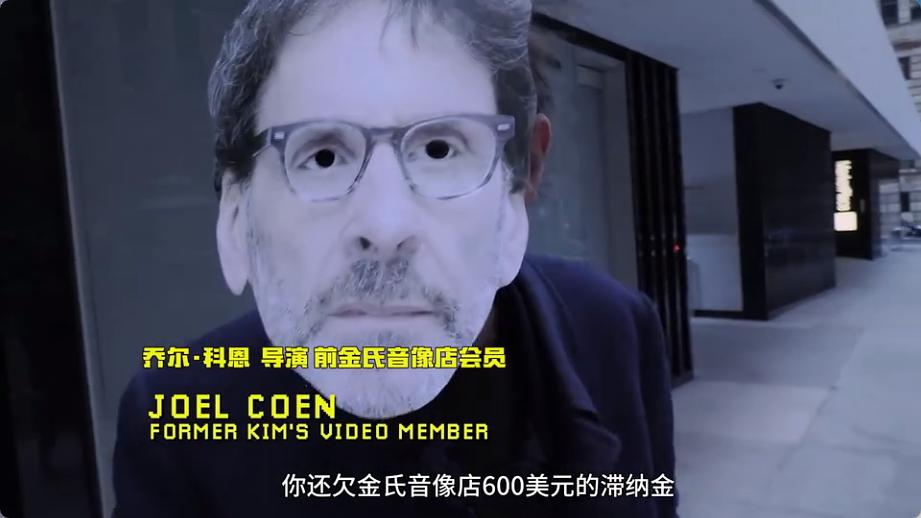

金的音像店收到了40余家学校和机构的受捐请求,但金还是接受了萨莱米的方案,相信这些被他们视若珍宝的碟片会在风景宜人的意大利海岛上“度过余生”,便着手将这些碟片运往意大利。 店一家一家地关闭了,店员们还需要收取会员的滞纳金,其中还包括科恩兄弟。

当然,店员们对这些碟片也充满了感情,这些在小盒子里存放的影像们,就此别过,不知何时才能相见。

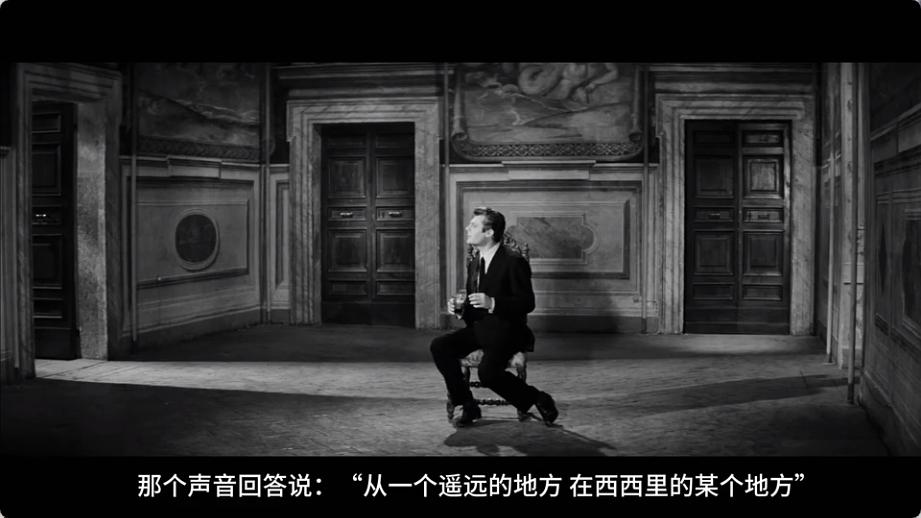

导演在走访了老店员,得知碟片已经去往意大利之后,便又踏上了萨莱米的寻影之路。 他觉得自己像阿巴斯《何处是我朋友的家》的中那个跌跌撞撞去同桌家送作业本的小男孩; 又仿佛置身于费里尼的《甜蜜的生活》中,听到“电影之神”的呼唤。

然而来到意大利,情况却并不似他想象中的那样。 不会意大利语的大卫四处走访,都未能找到金碟片存放处,后来在几经波折之后,终于来到了一处废弃的仓库。 这里空无一人,甚至大门都没有上锁。 大卫走进去,只见碟片被任意堆放,散落各处,甚至还有的因为房屋漏水,而受潮发霉。

面对被如此对待的碟片,大卫决心查出背后的真相,然而一切并没有想象中的那么简单。 他来到了米兰,寻访这场捐赠开始的源头—— 斯加比(Vittorio Sgarbi),意大利文化部副部长,同时他也是一位极富人格魅力的演讲者和艺术家,宛如从费里尼电影中走出的马斯楚安尼。

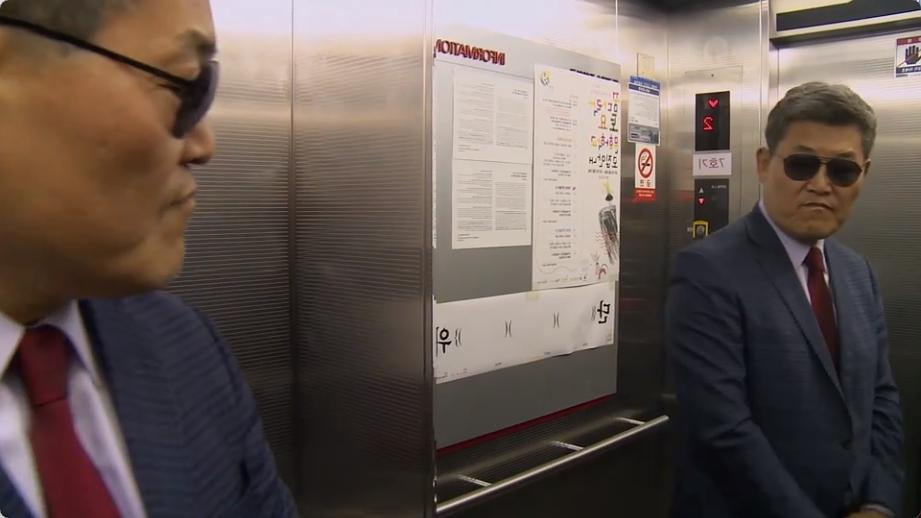

但是斯加比只是匆忙概述了一下整个活动便匆忙离去,正当大卫一筹莫展之际,一通神秘的电话让他来到了事情的另一个面。 金邀请他到韩国来,而这次也揭开了这个“电影之神”背后的秘密。

刚刚来到纽约的金,每日要工作18-20个小时,只因他是全家唯一的经济收入的来源,家中还有两个弟弟妹妹还在上中学。 渐渐的,生活变得好些了以后,金上了电影学校,开始了自己的影像创作之路。

金深知,在这个世界上有数以万计的创作者和他一样,只能把自己的影像堆放在车库,永远都没有办法被人看到,这也是他开设音像店的动力。

被问及萨莱米碟片的处理问题上,金表示自己后悔过,但是斯加比的背后不仅仅是不作为,或是贪污腐败这么简单,他还牵扯着一桩刑事案件。

大卫与金两人一道再度返回了美国,在金新泽西的家中,金向大卫展示了他曾在萨莱米与法尔科一起参观碟片仓库的视频。 而他作为时任意大利反黑调查委员会的主席,已经默默调查了萨莱米的黑社会势力许多年。

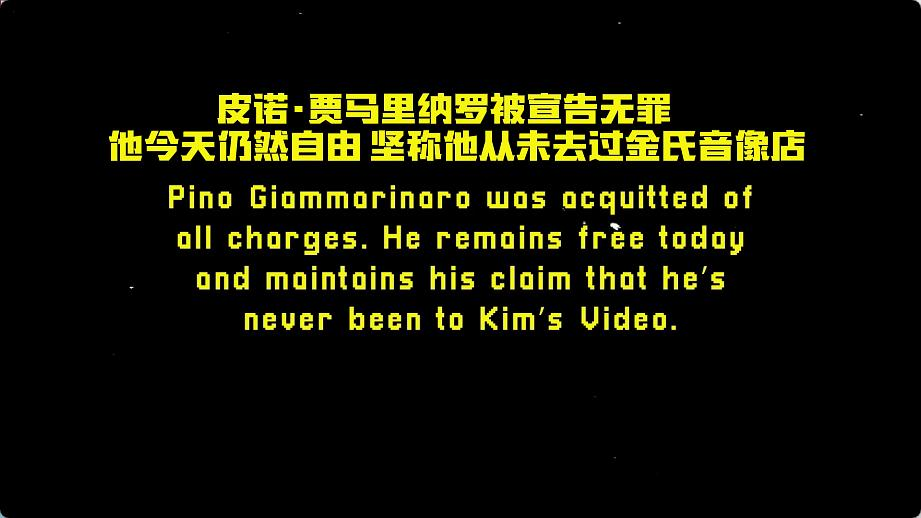

一个叫朱塞佩·贾马里纳罗的人浮出水面,30年间,他被指控与黑社会来往密切,但是他每次在公开场合露面,总是和斯加比肩并肩。

斯加比表示,萨莱米没有黑手党! 但是贾马里纳罗还是被捕了,他贪污了大量用于文化建设的费用,其中便有建设金的音像店的钱,这也是十年间这些碟片落入暗无天日的仓库的原因。

当然在法尔科的视角下,事情肯定没有这么简单,但是他也没有机会能够将真正的幕后主使牵出,因为半个月后,他便意外离世了。

这一切是巧合?还是密谋? 能回答这些问题的人已经离开了,剩下的只有影像。 而大卫能做的,只剩下把这些电影带回家。

金显然已经对这一系列的种种表示遗憾而无奈, 但是大卫却不忍心这些碟片就此沉默。

他带着金来到了那个废弃的仓库,却不料人生如戏,他们终于见到了一直想调查的贾马里纳罗,而他却一口否认了他的“罪行”。

大卫的心中一直记挂着这些碟片,仿佛是“电影之神”的呼唤,让他救电影于水火。

大卫开始了他的设想,《逃离德黑兰》一部虚构的电影,主角托尼·门德斯便通过盗窃救人。

那自己能不能通过拍摄虚构的电影,真正地偷回碟片呢? 大卫开始动手了!

当然真正实行这场电影拯救计划的并不是大卫,而是他召唤出来的电影幽灵,“邀请”而来的神级导演们。

事成之后,大卫找到金,说出了他“盗窃电影”的伟大实践,金先生又惊又喜。 在得知是不少电影人的大力支持后,金也哭笑不得,还关心了一番昆汀有没有加入,毕竟谁会拒绝戈达尔呢?

最终大卫为这些碟片在美国又找了个新家。 而那个什么萨莱米政府,他们又搞了一个什么“1欧元房屋计划”,算了随他们贪吧! 在大卫眼中,金好像《公民凯恩》中的凯恩,白手起家,搭建了一个音像王国,悄然离去,只剩下“玫瑰花蕾”的传说。

所以,迷影究竟是什么? 若按照苏珊·桑塔格(Susan Sontag)等经典迷影论者的观点判断,迷影本质是由对电影迷恋的情感支撑的,以观影体验为核心的文化实践。 她认为:“这种对电影的迷恋不仅仅是喜欢,而是一种电影的审美品位,建立在大量观看和重温电影辉煌历史的基础之上。”

好了,说点好懂的, 看到碟片发霉受潮,散落一地时,你有没有感到揪心? 看到戈达尔疯狂席卷货架上的碟片,卓别林搬着装满了碟片的箱子时,有没有感觉振奋人心,马上就要燃起来了!? 看到戴着面具的“乔尔·科恩”耍赖不交滞纳金时,有没有会心一笑? 好!迷影没散,电影也没死!

*本文作者:浅浅

-

Jensen

在电影资料馆看完《金的音像店》,我意识到,电影只是少数人的电影。电影的阶级性隐藏在院线以外的地方,隐藏在各大影展、电影节,甚至是资料馆里。

没有一个影迷能逃过《金的音像店》为我们创造的多巴胺,它几乎搭建了一个独属于影迷的音像王国。

安德烈·塔可夫斯基、希区柯克、戈达尔、科波拉、大卫·林奇、库布里克、马丁·斯科塞斯等,这些名字只需要被提及,就会引来众影迷的欢呼。而片中恰到好处的经典电影片段的引用,更是让影迷沉浸在一种邪典的狂欢中。

它既像《镜子》一样如梦似幻,又像《教父》一样庄严神圣。这88分钟的梦,根本做不够。

但梦醒之后呢?

我们重新回到自己的影迷身份,把批判好莱坞大片的全面商业化、声讨流媒体对传统院线电影生存空间的挤压,作为一种“正确”。

我们摇旗呐喊:为了电影的未来!而这口号背后,除了群体相认、情绪堆叠和集体狂欢,我们什么也没做,什么也做不了。电影继续作为少数人的时尚单品、作为艺术游戏而存在。

即使在21世纪互联网高速发展的今天,仍然是少数人掌握着创造电影艺术的资本和权力,少数人掌握着解读电影艺术的门槛和标准,电影始终是少数人的电影。

大众能参与学习和讨论的电影,少之又少。商业片仅以娱乐功能的形式存在,而电影的审美功能、教育功能、传播功能被逐一消解。

也许作为影迷的我们该醒醒了,电影不是什么高级的艺术,它作为一门综合艺术,应当充分发挥它的各项功能。而电影创作者们,也不要再把电影束之高阁了。

说到这里,早已与《金的音像店》无关了。它为我们创造了一场美梦,但我们仍然需要思考:梦醒之后呢?

-

Jensen

前一阵的翠贝卡电影节,导演和Kim本人出席映后。红衣服的是片子里一直没露面的导演。

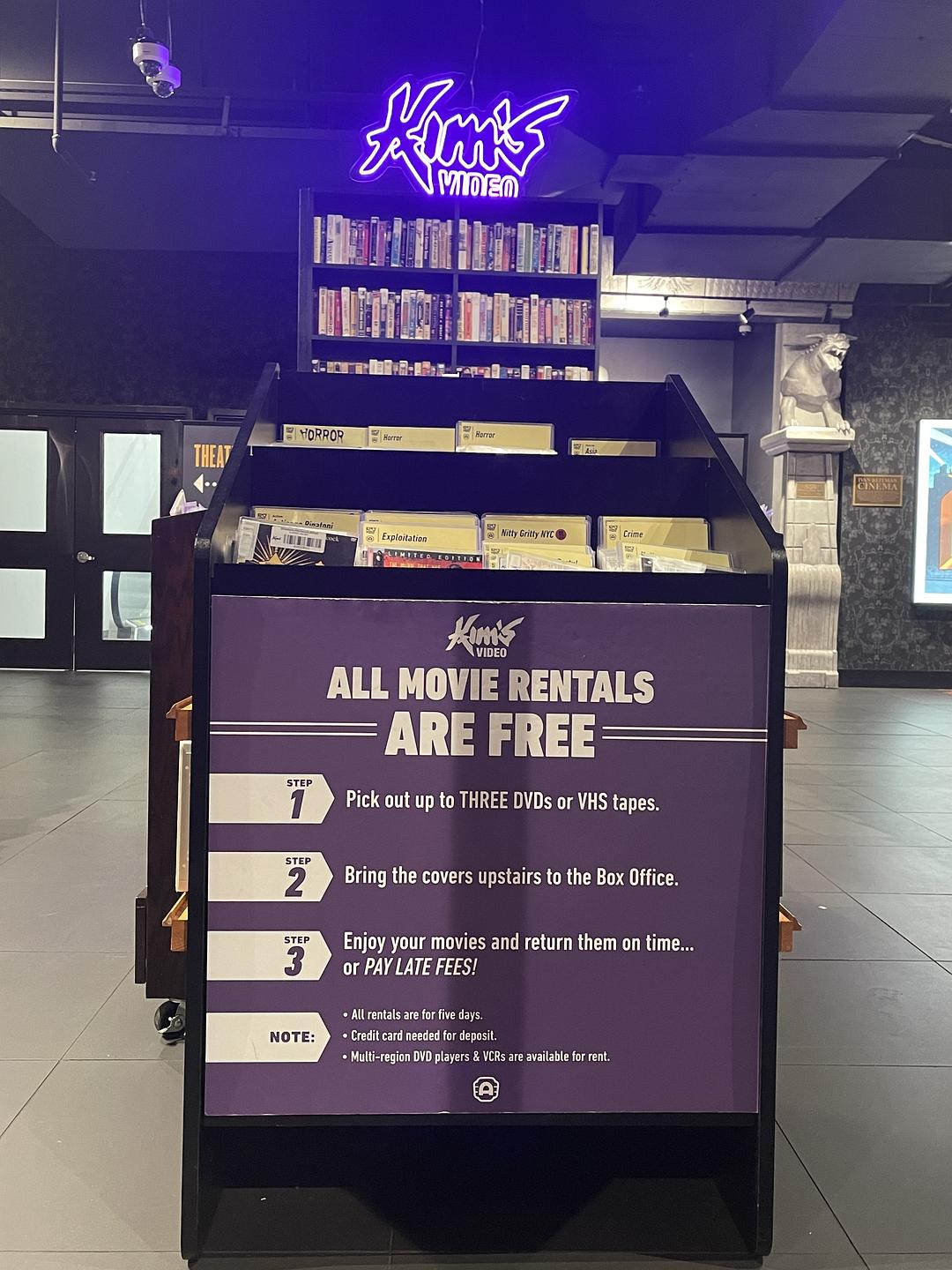

今天专门去了一趟现在的Kim's Video,在Alamo Drafthouse Lower Manhattan的影厅入口处。地图上需要搜Alamo Drafthouse Lower Manhattan,搜Kim's Video搜出来的是之前关掉了的那个位置。在前台登记后可以免费借3个DVD,没按时归还会有收费。

导演分区

导演分区

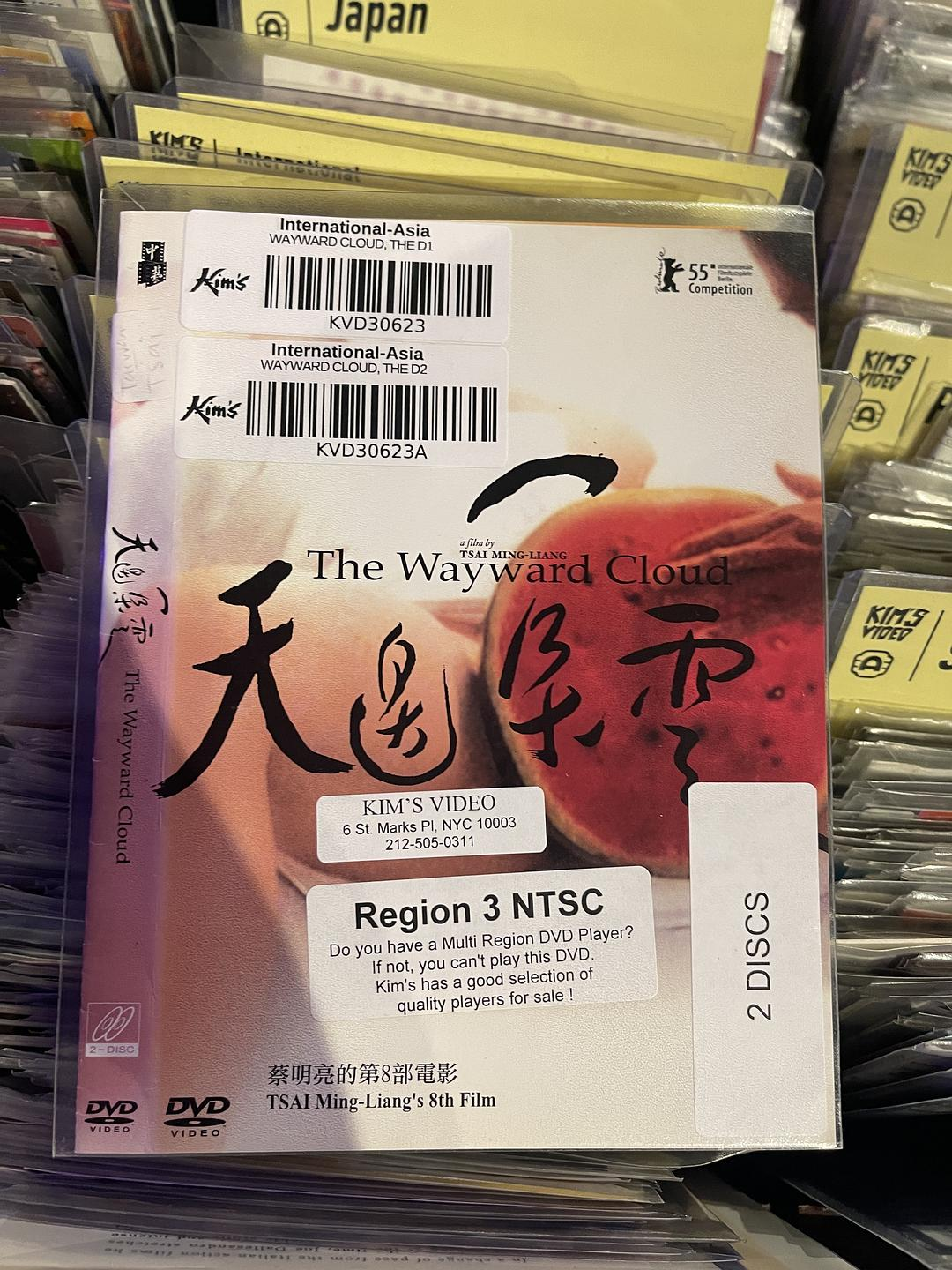

蔡明亮《天边一朵云》

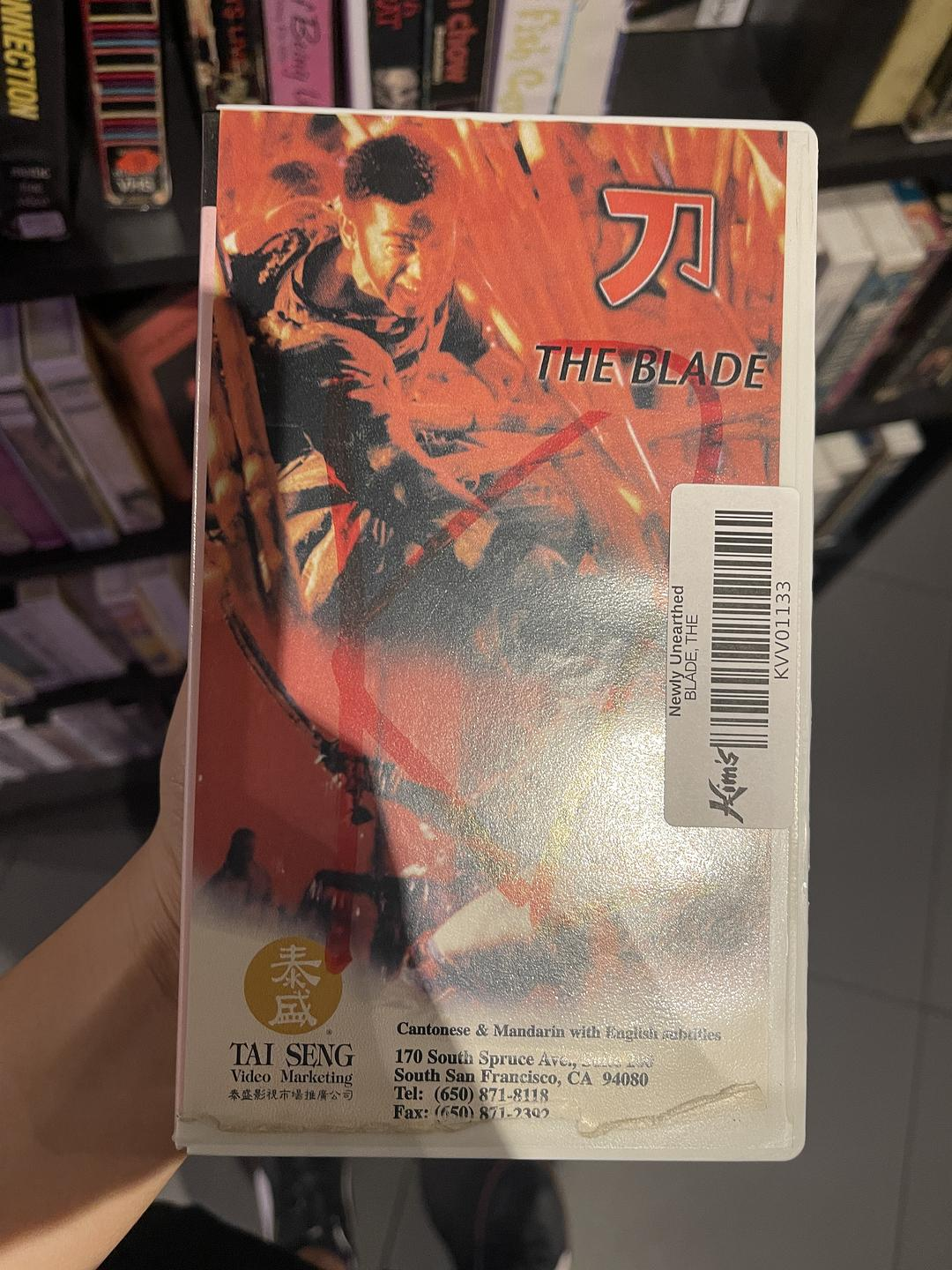

蔡明亮《天边一朵云》 徐克《刀》

徐克《刀》可惜家里没有DVD机子hh

-

Jensen

不疯魔不成活的美国纪录片导演用一部部电影切片做菜的方式表达自己对电影的热爱,因为在他与这些电影重合相处的时光里,电影已融入他的生命,成为他思考和表达的骨血。

而对于政客来说,电影只是达成政治成果的一种手段。手段完全可以不是电影,它不重要。

金老板是最神秘丰富也最精彩传奇的牛人,他身上拥有着理想与现实主义交织并存的色彩。他白手起家,从水果店打工到开干洗店再到开音像帝国,最后成为坐拥海外资产的成功商人。他上过电影学校,自己拍过电影,偶然的机会发现租片有市场,不停搜刮小众电影以至于积累到5万多的收藏,他的成功离不开命运和爱好的双重选择。但作为电影发烧友的他没有止步于电影造的梦,敏锐的他意识到了互联网的崛起,果断放弃积累的音像帝国。移民异国他乡肩负养家生存压力的经历是他现实主义的底色,他深谙现实世界的种种规则。他游刃有余,他平稳深邃。所以他说得出,我在韩国是个商人,不要把过去在美国与电影有关的事情告诉其他人。所以在当他心痛于藏品的不被妥善保管,现任市长却急于借口开溜时,还能面不改色,第一句话表达感谢,接着不卑不亢表达自己的观点。甚至当疯魔的纪录片导演先斩后奏偷出来藏品问他的想法和意见时,他意外之余仍能平静地滴水不漏地用玩笑话的方式来借戈达尔之名不直接正面表达自己的想法。

不过,一个疯狂的理想主义美洲人,终于还是打动了一个也曾闪耀着理想主义但已逐渐将其收敛锋芒的现实主义东亚人。

那本应是一次宁静轻松的下午茶,金老板一边喝着茶,一边心里默念着要看看这个美国人为收藏影片折腾了那么久,今天来又想玩什么花样。直到美国电影疯子娓娓道来告诉他发生了什么,金老板连连感叹了两次“超现实”,是的,“超现实”,这对于他来说,真的离得有点远、有点久了。美国电影疯子接着又说了一连串熟悉的摩斯密码:吉姆·贾木许、查理·卓别林、戈达尔、阿尔弗雷德·希区柯克。金老板看着美国电影疯子的眼睛,不知道他看到了什么,是狂热的光?是坚定的光?是似曾相识的自己眼里的光?于是,在这么多“帮手”的鼓动下,他决定也“超现实”一回。几十年前搞盗版的我与几十年后搞偷窃的你,或许没有什么不同。在此刻,理想主义与现实主义理解并拥抱了彼此,甚至可以说,理想主义与现实主义它们都消失了。“梦想、电影和生活已经无法区分。”