观影指南

无需安装任何插件,美国电影《登山家》正片即可免费播放。

DVD:普通清晰BD:高清无水印HD:高清TS:抢先非清晰

如果电影《登山家》加载失败,可刷新或切换线路

未来影院为您提供电影《登山家》正片免费播放地址,如果电影《登山家》播放失败清按F5刷新再试,或者切换播放资源,请勿轻信《登山家》视频内广告,本站与广告内容无关.

请收未来影院唯一网址 [ http://www.qfanyi.com/details/52386.html ] 以免丢失!

《登山家》剧情:马克·安德烈·莱克莱尔独自攀登,远离聚光灯。这位23岁的自由主义者进行了历史上最大胆的单人攀登。没有摄像机,也没有失误的余地,莱克莱尔提供了一种单人冒险方式的精髓

为您推荐

用户评论

-

Jensen

emo的时候上这种猛药直接泪流满面了。如果没有最后的悲剧大概这又是一部Free Solo…上次引起这么大的情绪波动大约是2012年严冬冬的山难吧。

很长一段时间我的签名是Brave New World里的一句“I want poetry, I want real danger, I want freedom.” 但是自己知道自己对风险的承受终归有个底限。虽然深知阿式登山的极致纯粹和自由却一直心生恐惧不敢触碰,一直只敢于跟着商业队在低风险区域打转。这几年一直在想为了自由能做到什么程度,底限又在哪里。“A lot of us live our lives thinking of the things we’d like to do, or the adventures we’d like to have, but we hold back. That’s what really stands out to me about Marc-André’s journey. What is it that you would do if you were able to overcome the things you see as limitations or the things you’re afraid of? What would you do?”

虽然只有25年的人生,Marc-André 从幼年起就由母亲引导自由地探索这个美好危险而破碎的世界;体验过阿式登山物理层面和哲学层面的极致自由;也深深爱过,拥有过一个一同舞蹈山巅的灵魂伴侣。这大概是很多人八九十载的人生求而不得的奢望了。

最为触动的是Marc在某次上山之前说每一餐大概都是此生的最后一餐,想起某日和某位修佛学的朋友关于观修无常的交流不禁唏嘘不已。

-

Jensen

攀登者

攀登者前两天看了纪录片《登山家》,好多画面都还历历在目,至今还能感觉到那种心灵的震颤。

刚看完的时候,整个人完全怔住了,说不出话,但感觉心中有一团强烈的情感在燃烧着。不知是被那一座座大山的威严险峻所震慑,还是为主人公马克的勇往直前所臣服。所以,决定写下这篇观后感,记录一下自己的情感与思考。

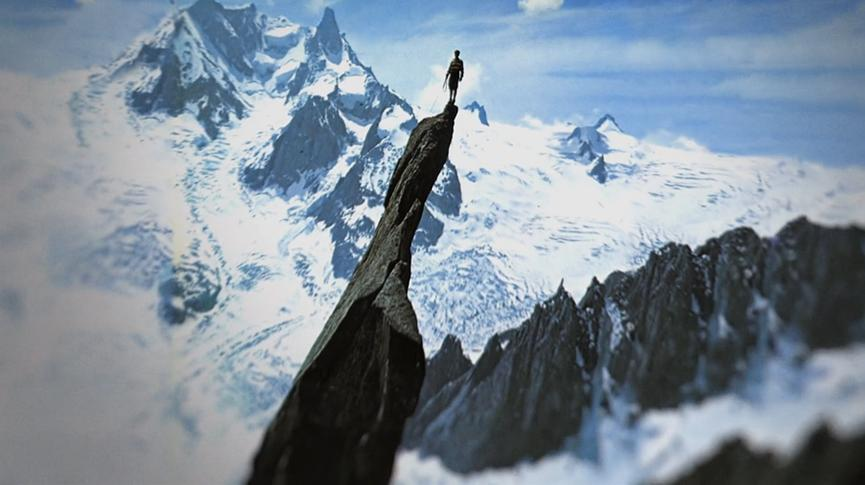

雄伟的雪山

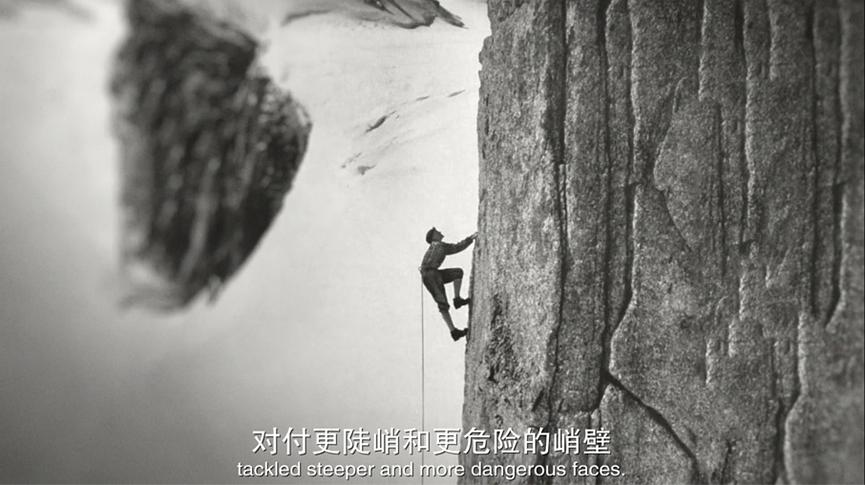

雄伟的雪山马克·安德烈是一个职业的登山家(我可能更想称他为一个自由的徒手攀登者),时常不带任何保护地徒手攀爬几千米的高山。相信登过雪山和攀过岩的朋友一定更加懂得其中的艰辛与危险。我们平时参加的户外登山和攀岩,通常都是有保护装置的,但马克所从事的这项运动没有,这也就意味着任何一个小小的失误都可能导致他跌入万丈深渊。

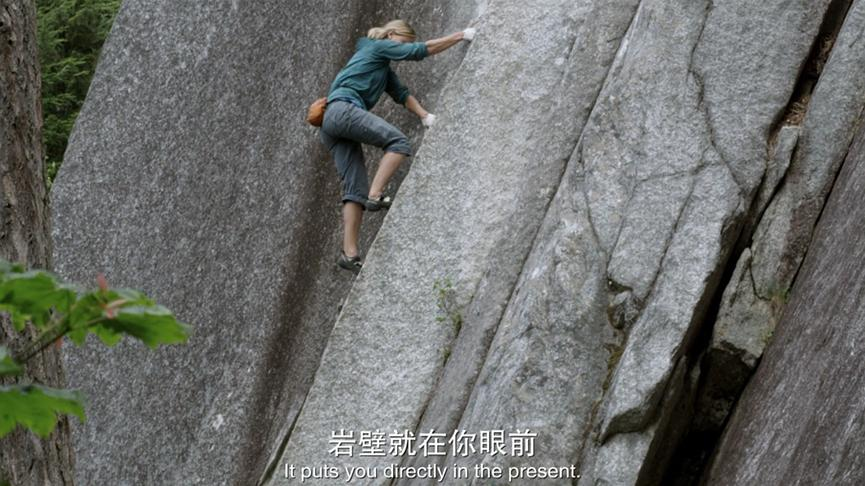

马克在攀登

马克在攀登他的身体看上去并不像我们平时看到的运动员那么强壮,但是却迸发着无限的能量。他在攀爬时,非常的沉着镇定,那源于内心专注于一处的笃定。

在看完电影的第二天,我们去了附近的攀岩馆体验。还没开始攀,站在下面往上看的时候,心里就开始发怵了,脚也有点发抖。就更别提在几千米高空中的岩壁上,会是一种怎样的感受了。攀岩在一步一步往上的过程中,一定要非常笃定。如果有那么一点的犹豫、或者是对高度的恐惧的话,那可能你就爬不上去了。

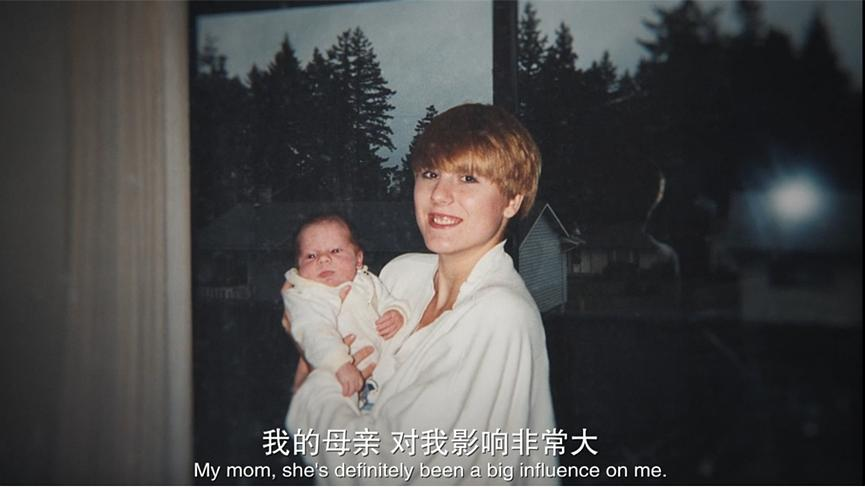

小时候要冒险,长大才能知道自己是谁、想要什么

影片一开始,讲述马克小时候的故事时,他妈妈讲的一句话就让我印象深刻,她说“如果你小时候从来没有自由地,去冒点小险,你绝不会真正了解自己是谁,也不会知道自己的长处和弱点,永远不会知道你有能力”,或许这也让我明白了成年后的马克为何能长成这样,为何可以无拘无束地去追寻心中所爱。

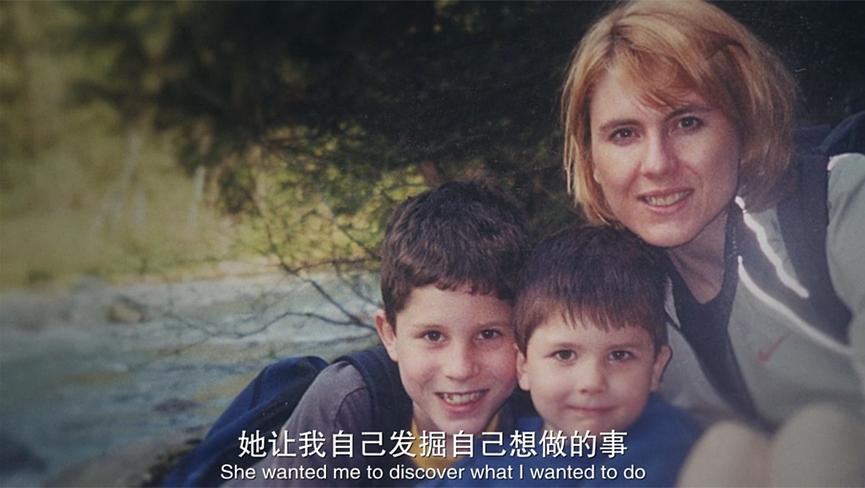

马克对母亲的描述

马克对母亲的描述 马克对母亲的描述

马克对母亲的描述 马克在自然中探索

马克在自然中探索 马克在自然中探索

马克在自然中探索对于一个小时候做惯了“别人家的孩子”的人来说,我对此感受颇深。从小到大就这么按部就班地去照着一个“优秀”的标准往前走,但走着走着就渐渐发现不知是为了什么,也不清楚自己想要的究竟是什么。然后,就开始了自我的探索……这个过程并不容易,仅仅只是迈出改变的第一步,都需要花费很大的力气。

马克和母亲

马克和母亲 马克和母亲

马克和母亲走上寻梦之路

从小就喜欢上攀岩的马克,为这项运动付出了很多的时间和精力,也受了很多伤。朋友说,好像有好几个夏天马克都住在楼梯井里,后来他又和女朋友搬到了森林里的帐篷居住。马克的女朋友布莱特也说,为了攀岩,他们尽可能过着简单朴素的生活。

16岁毕业时,他做贴石膏板工作,挣些钱。那会儿他还没有明确的目的和计划。后来,妈妈跟他说“如果你想登山,那还等什么呢?”然后,马克走了,他踏上了追梦之路,找到了自由,成为了一名职业的攀登者。

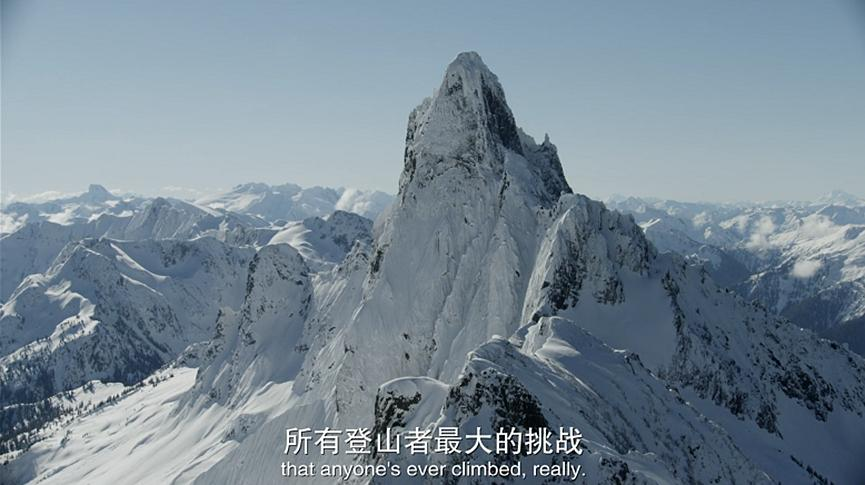

马克的女友

马克的女友马克先后攀登了斯坦利陡壁、帝王壁这些相当有难度的山峰。在登上罗伯森山后,马克又去了南美洲的巴塔哥尼亚,他的目标是无人尝试过的山峰,冬季徒手攀爬托瑞-艾格峰(这被认为是美洲最难攀爬的山峰之一)。

在突破各种艰难后就快要登顶时,遇到了恶劣的天气,无奈下撤,虽有些许遗憾,但马克还是非常感激,因为毕竟自己活下来了。

就在要准备搭乘飞机离开之际,马克又发现了一个好天气的窗口,不过这次的窗口期比上次更短,他最终决定还是再尝试一次。为了完成登顶,这次必须轻装攀爬,不能携带任何睡觉用的东西,所以要一天快速爬完。这次,他成功登顶了。

登顶之路

登顶之路这次的攀登体验,也让马克在之后的一段时间里,处于一种更深层次的精神状态中。马克说:“你会感激一切,包括那些在平时你认为理所当然的事情。这很有趣,成就并没有你想象的那样,真正改变你的生活。当你在为之努力的时候,为你留下的只有这段旅程,是这段旅程把你带到了那一点。如果你有一段伟大的旅程,你必须弄明白很多事情,你必须要有计划,更具沉浸感,然后你在一个非常美丽的地方,呆了很长一段时间,然后必须非常努力地工作,克服某种心理障碍,你会有更多的故事、记忆或经历,那才是我所发现的最重要的东西。”

马克在行进中

马克在行进中 马克在行进中

马克在行进中 马克在行进中

马克在行进中每次都可能失去生命,所以珍惜每顿晚餐

马克并非一个无视生命的人,他也非常珍惜自己的生命,他说自己还年轻,还有很多事情想去做。他曾说“我知道有危险,我不会欺骗自己说徒手攀岩没有危险,但这并不是不可接受的风险。不可否认的是,每次你去山上,都可能是你的最后一次。所以你得感激所有你喜欢的东西。无论晚餐是什么,可能都是你最后一顿,因为你要去爬山了”。

此时的我在想,一个人每天都要在做着什么,才不会惧怕那可能突然到来的死亡呢?

又或者这么问,假如生命只剩最后一个月、最后一年,你会去做什么呢?

问完自己这样的问题,我们往往在感动之后,又继续过着跟往常一样的日子。这是为什么,是因为这根本就无法假设吗?还是我们就只是把它当成“假设”而已。

登顶

登顶哲学家罗素在他的著作《幸福之路》中写到,导致人们不幸福的其中一个重要因素是“烦闷”。所有伟大的生活,大部分时候都是单调乏味的,这是生活的真相。为了改变这种实事,人们从小就应该培养一种忍受单调生活的能力,或者说培养一种能过日复一日的平淡生活的能力。

那么,我们为何不能每天都更用力地去活、全力以赴地去追寻生命的意义呢?还是说人生本无意义?还是说“存在”即为意义?

对于一个人的生命而言、没什么不同

马克从事的这项运动,危险性极高,随时都有受伤、甚至是失去生命的可能。所以大家可能会想,他这么拼到底是为了什么,就为了出名吗?现在很多人都希望在社交平台上获得追捧、获得成功,但马克的特别在于他就是他自己、在他心里只有自己想追寻的自由。他不在乎荣誉,甚至不在乎别人是否知道他在攀爬什么,他在乎的似乎只有攀岩这趟旅程本身,他更希望独自一人去体会攀爬的自由。

马克的朋友、也是著名登山家亚历克斯的一句话,也道出了其中的缘由。他说“如果你跌落死去,每个人都会认为你是个傻子。如果你成功了,大家都会像对待英雄那样祝贺你。可现实中,无论发生哪一种,你都还是同一个人”。

是啊,这就是自己的生命探索,与别人的反应又有何干呢?结果如何又有何妨呢?

后来,马克又开始了新的尝试,他找到了攀登阿拉斯加的朱诺峰的天气窗口,还和当地一位很强的攀登者莱恩·约翰逊结伴登顶了这座山峰。但是这一次,他没能安全地撤回到山下。在下撤的过程中,遇上了雪崩,这也让马克的生命停在了25岁这一年。

马克

马克什么是真正的爱?

在马克的追悼会上,他妈妈说“还好我理解了我儿子,而不是阻挡他对群山的热爱”,“我相信他过了自己想要的生活,那就是他要丈量大山、立于顶峰,找到通往孤独山谷之路”。我想,她是如何强忍着内心的剧痛说出的这番话,她又是如何理性而又智慧地注视着马克的一生。这是一位伟大的母亲,她给了自己的孩子最无私的爱。

马克的母亲

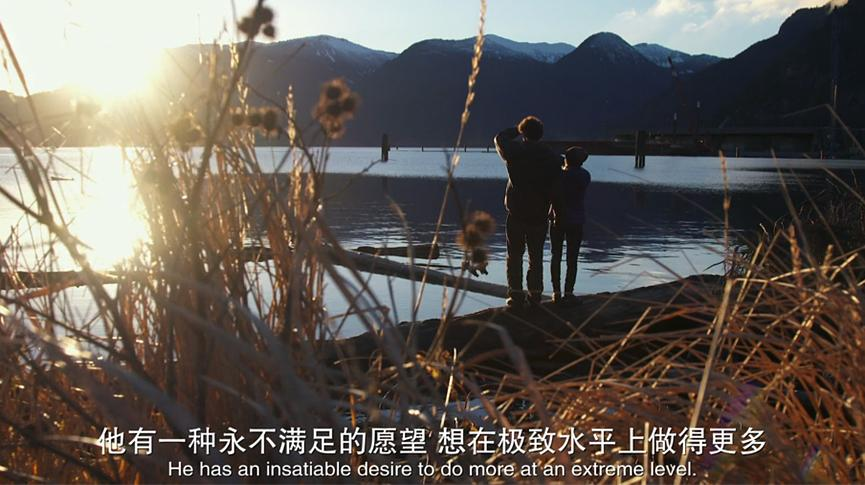

马克的母亲马克的女朋友,同样也是一位徒手攀岩爱好者,作为马克生命旅程中最重要的伙伴,给了马克无限的支持,无论是在行动上、精神上、还是在情感上。在马克出现意外后,她万分悲痛,仿佛失去了所有活下去的动力。但是,她记得马克曾对她说过,如果他出事了,他要她继续下去,他不想让她失去勇气。他希望她继续登山,继续热爱生活,能够快乐。所以,布莱特慢慢地从悲伤的阴影中走出来,自己又去了很多她和马克曾经一同攀爬过的山峰。她说,在那些地方,充满了马克的气息。

马克和女友

马克和女友 马克的女友

马克的女友 马克的女友

马克的女友马克的女朋友曾说“马克在登山过程中所经历的极端体验,使他比任何其他人都深刻,也让他更珍惜平时稀松平常的事情。这让他更好地去聆听自己内心的声音,去感受生命。”或许正是他们俩对利益的无私、对攀登的热爱、对生命的义无反顾,碰撞出了他们对彼此这份纯粹而伟大的爱。

马克的女友

马克的女友如果克服了限制,我们会做什么?

马克曾说“攀登时感觉,就好像我的生命把我带到了一个特定的地方”。在第一次登顶雪山之际,我也有类似的感受。那种感觉就是,整个身体里空荡荡的,只有一种感动存在,你可以感受到生命单纯地、静静地在流淌。

马克还说:“当我进入大山进行冒险时,生活变得非常简单,我全神贯注,我不会有缩头缩脑或者焦躁之类的感觉,我感觉头脑清晰、心态平静、一切可控。”

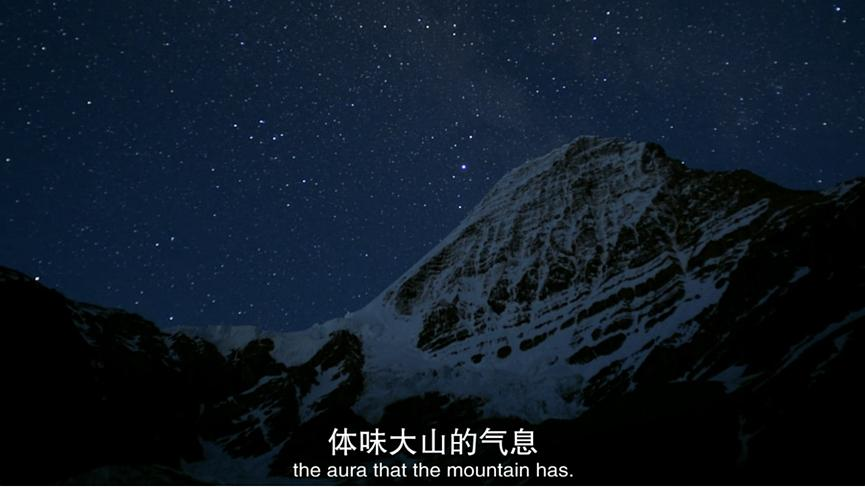

“我认为与环境的互动、与大山的互动,就是登山的最大乐趣之一。最酷的感觉之一是:人类可以在如此庞大的世界中,体验到自己是如此的渺小。”

有些人的人生,注定短暂而耀眼,在炽热的燃烧后,留下深刻的印记。在现实生活中,我们会遇到各种物质、情感、思想等方面的“限制”。如果克服了这些限制,我们会去做什么呢?

-

Jensen

When Marc talks about climbing: “I felt so much clarity, in control, and focus interacting with the mountains. Life is so simple at that moment. Also, there’s something moving about feeling so mall in such a big world.” I can relate a lot to this feeling. It’s not only a sports, but a spiritual cleansing journey, a spa for my mind and spirits. i am Also deeply moved by Marc’s tragic death. but it’s because of the possibility of death that makes this climbing so noble. it’s an ode to human bravery, to dream big, to overcome the fear, and to incrementally acheive the impossible. i’m glad that Marc has family and friends who understands and loves him.

-

Jensen

为什么要去攀登一座山?问题的答案似乎非常简单。那么,为什么独自一人去攀登?为什么如此悄无声息?为什么不带绳索和任何安全设施?如果每一次攀登都是对自己生命最后的赌注呢?……要回答上这些就非常困难了。

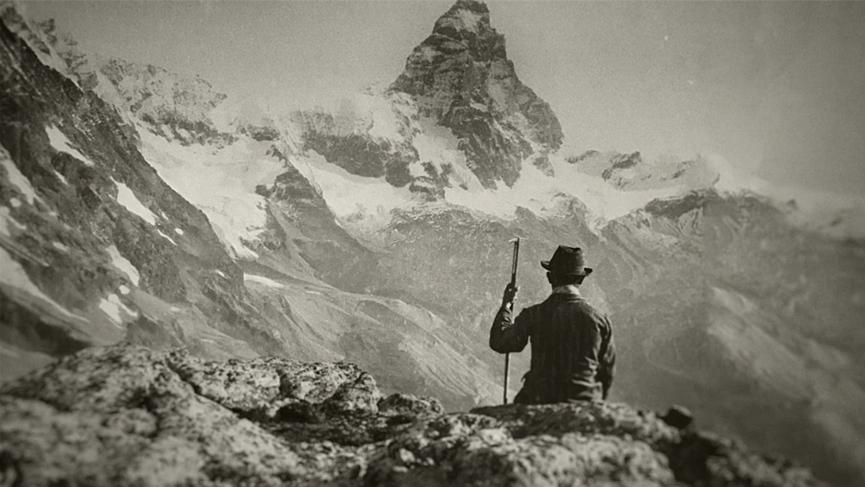

时间来到1955年,“在路上”的代表,“垮掉的一代”的精神领袖,杰克凯鲁亚克在一节火车车厢里遇到了一个同为流浪者的干瘪的小老头,他称呼这个仅有过一面之缘的小老头为“达摩流浪者”。那个时候,杰克凯鲁亚克一直走在路上,停不下脚步,他疯狂地迷恋着中国的“禅宗”,崇拜唐朝诗人“寒山”。我相信,如果杰克凯鲁亚克能够认识这部电影的主人公,马克安德烈勒克莱尔,一定也会亲切地称呼他为“达摩登山家”。因为小老头、杰克、马克,是同一种人,具备同样的气质,他们是一脉相承的。

马克安德烈勒克莱尔,年仅23岁的他就已经是整个登山领域中的翘楚,但是他太过于低调,只有登山领域最核心的行家才知道他的存在。他行动飘忽,总是独自一人,随心所欲,从不留下什么视频。他是一个纯粹的登山家,只为自己而攀登,不在乎什么荣誉也不为竞争或是出名。他没有什么计划和爬山路线的详细规划,到了山脚下就开始爬,攀登似乎是一种停不下的流浪和旅行,可能是某种说不清楚的激情,也有可能是一种特殊的修行。

马克是一个很内向羞涩的人,不习惯面对镁光灯,也不习惯接受采访。他没有汽车,没有手机,像流浪汉一样住在电梯井里面。在某一天,他会突然消失,然后出现在地球的另一端。每个人的身体里都有一个无法安放的灵魂,我们都不希望它被打扰,希望过着随心所欲的生活,寻找到平静和自由。绝大多数人做不到这一点,无法按照自己的意愿生活,我们生活在各种规则里,生活在别人的眼光中,我们被生活驯服了,成为这个社会大机器的某个零件,成为了一个工具人,我们一直在忍受。从这一点上来说 ,马克是幸运的,我们是池中之鱼,而他在遨游大海。我们是家养的,他是野生的。你觉得他奇怪、疯狂、固执,然而他是比我们更纯粹的人,他才过着比我们正常得多的人生。

何为最纯粹的热爱?何为“达摩登山家”?那是因为行走、奔跑和征服高山的欲望被深深地刻在了我们的DNA里,是我们最原始的本能和记忆。人类是一个流浪的物种,我们作为人类流浪了几百万年,我们走出非洲,足迹遍布了世界上所有的角落。农业出现的时间才一万余年,到那个时候我们才刚刚停下脚步试着不去流浪。而我们被困在钢筋混泥土里面的历史才区区几百年而已。我们的祖先一直在路上,不停歇,这或许是为什么杰克凯鲁亚克会一直在路上。我们的祖先一直在攀登高山,他们一路翻山越岭到达过几乎世界上任何地方,每一坐山峰几乎都留下了我们先祖的攀登的脚印,这或许就是马克像个幽灵般独自攀登的原因。当你搭着帐篷在野外露营,当你躺在山顶上仰望星光,当你独自一人享受着最为幽静的时光,某一刻你内心深处的记忆突然被唤醒,就像经历过了几百万年流浪的生活,有某个声音对着你的灵魂大声呐喊,忽然间,你决定抛开一切,成为了一个“达摩登山者”。

电影还讲述了一个包容和理解的故事。马克在小的时候被诊断为“儿童多动症”,他无法在教室上课,而只能在家接受母亲的教育。她的母亲从小就给予他自由,从不束缚他的天性,一直在鼓励他做任何自己想做的事情。这一点在我们来说是很难做到的,我们总喜欢把自己的标准和喜好强加在下一代身上,而丝毫不在乎他们的感受。马克发生意外之后,母亲的悼词也格外让人触动。她感谢上帝赐予恩典,让她能够理解自己的儿子,而不是阻挡他对群山的热爱。她为马克感到高兴,因为他从事着自己喜欢的事业,过着自己想要的生活,无拘无束,他的人生虽然短暂却是开心的。她对儿子的感情更多的是一种感恩,感谢他这26年来给自己的陪伴。这才是正常的亲子关系,爱是包容理解而不是索求。每一个人都有他独一无二自己能够去选择的人生。试想一下,如果我们要求马克这样天生的冒险家、这样的“达摩流浪者”过着平庸的被束缚的生活,他将会多么痛苦,他的人生将会多么灰暗,最可怕的是,他将毫无意义的虚度此生。

电影中有句禅味十足的话。托尔金在《霍比特人》中说:“在这个世界上没有安全的路径,你现在已经到了荒野的边缘。”最后,我想用这句话和大家共勉。

-

Jensen

其他所有搞攀岩的人接受采访时都是在精美的大house里,而Marc要么在山脚下,要么在破露营地。

片子若有若无的暗示我们,攀岩这项运动已经失去了小众时期的初心。越来越多的人利用攀岩这个项目搏关注、挣流量,嘴上都是情怀和热爱,心里都是生意和装b。

Marc不一样。他高中一毕业就马上全身心投入了他的攀岩生涯,默默无闻的打破一个又一个记录,独自在一座座悬崖峭壁上寻找内心的满足。

这么纯粹的人,在这个时代真的非常少见。这也算是一种君子慎独——即使在没人的地方,依然保持热爱。

在大多数弄潮儿眼里,世界上的每一样东西都不过是一个trend。人们不在乎这个trend到底是什么东西、有什么意义,人们只是需要能有一个又一个的trend让自己可以保持追逐。这或许是因为内心的空虚,抑或是低自爱状态下对外界认可的病态渴求。

这样的人,是在资本主义潮流裹挟下,丧失了热爱能力的可怜的人。

我们普通大众终其一生,也许都是这样的可怜人,只是可怜程度不同罢了。

有多少人能自豪地说,我有某个爱好,这个爱好与流行毫无关系,与他人的认可毫无关系,即使无人知晓、没有回报,我也愿意持之以恒的去热爱它?

我不敢说。

像我的爱好是做饭,一方面是我自己爱吃东西,也喜欢把东西摆出好看的样子;但另一方面,我也必须承认,我很享受把自己做的东西发到朋友圈后被大家夸赞的感觉。可以说,大多数人的爱好都由这样两个部分共同驱动:个人喜好+外界认可。

Marc不一样。他的爱好仅仅由个人喜好驱动。

这是怎样的一种概念?在这样一个人人一点屁事都要发到社交媒体上“分享生活”的时代,Marc一个人在攀岩。他并不觉得攀岩有多么与众不同、多么酷炫,也不在乎他人是否能见证自己攀了多高的岩,他只是一个人扛着些小工具,在空无一人的野外独自享受人间。

我羡慕他拥有这种独自享受人间的能力。

不受资本煽动,不考虑他人眼光,仅仅是单纯的做着自己爱做的事。

我想,一定得是非常沉得下心的人才能做到这点。但Marc并不是唯一一个独自享受人间的人。日复一日在公园独自遛弯的大爷,天天下了课溜去小卖部买零食回家偷吃的小学生,他们都是在独自享受人间。只是Marc的爱好更为小众,为他附上了一层透着神性的仙风道骨。

人生的意义就应该是快乐,但快乐绝不应该建立在他人的凝视之下。

也许Marc给我们最大的启示就是,通往究极快乐的道路,在于主动摆脱他人凝视。

不再想着快乐的事要发朋友圈,而是单纯的去享受这件快乐的事本身。独自遛弯也好,独自偷吃也罢,总之,独乐乐高于众乐乐。