观影指南

无需安装任何插件,中国大陆电影《青年理工工作者生活研究所 第二季》第18集即可免费播放。

DVD:普通清晰BD:高清无水印HD:高清TS:抢先非清晰

如果电影《青年理工工作者生活研究所 第二季》加载失败,可刷新或切换线路

未来影院为您提供电影《青年理工工作者生活研究所 第二季》第18集免费播放地址,如果电影《青年理工工作者生活研究所 第二季》播放失败清按F5刷新再试,或者切换播放资源,请勿轻信《青年理工工作者生活研究所 第二季》视频内广告,本站与广告内容无关.

请收未来影院唯一网址 [ http://www.qfanyi.com/details/60115.html ] 以免丢失!

《青年理工工作者生活研究所 第二季》剧情:《青年理工工作者生活研究所》第二季尝试用新工具、新数据、新研究方法来分析和探寻当下时代出现的新问题,这里面既包括被反复讨论的时代话题,也有结合当下大众关注的热点话题通过呈现趣味&科学性兼具的学科体系,邀请专业学者、从业者共同参与其中,尝试对当代生活提供确定性研究。

为您推荐

用户评论

-

Jensen

在微博上看到 @MademoiselleCherie-Luna 的影评来的,真的字字戳心坎!

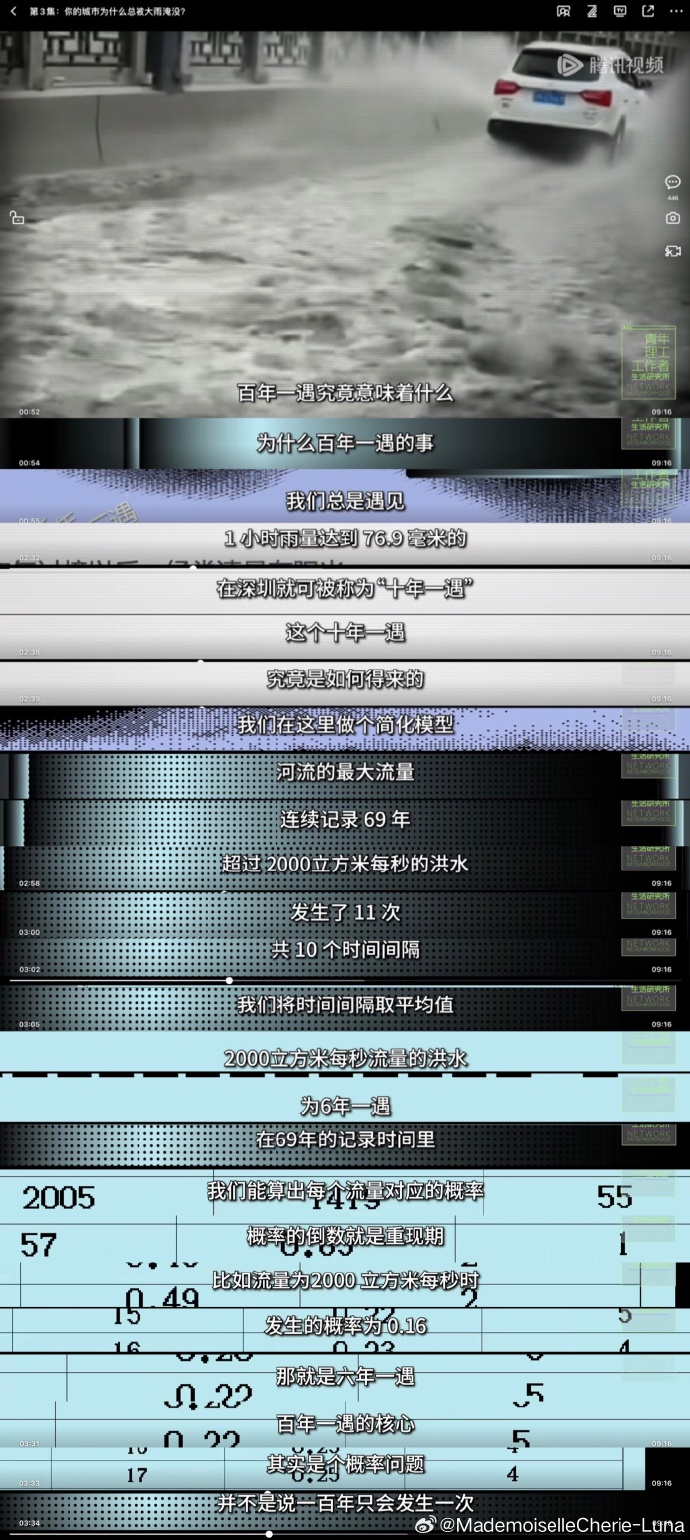

最近发现人的暮气沉沉主要来自眼神,不管多么牛逼的医美,20岁的眼神光和30岁的就是不一样的。20岁时对世界充满好奇心,什么都要试试,都要一探究竟。三十岁四十岁,好多人就摆出一副见过世面看破红尘的老逼模样。nn但我们真的见过世界了吗?nNO.nn我不知道这个世界上为什么有不粘锅,却没有不粘马桶n更不知道怎么样让仙人掌唱歌n也不知道龙妈骑龙飞那么高为什么不戴氧气面罩n或者是中土世界到底有多少黄金储备nn这些看起来嗑了十公斤见手青的问题,最近时不时浮现在我脑海中。我才发现好奇心并不是“不可再生资源”,只要给予它一些生长的条件,它是有可能在三十岁重新长出来的。nn在日复一日的工作文件、ppt、周报、以及各种毫无意义的拉群沟通中,摸鱼思考这些问题,让我打开了一扇逃离现实生活的后门,就像纳尼亚姐弟打开了衣柜、哈利波特冲进了九又四分之三站台,就像Dr.Tardis的电话亭,遁入一个只属于你的世界。nn我前一次拥有这种体验还是2016年买了一本关于前沿科技发展的小书,我当时每天都堵在北京东四环,当肉身还受制于种种限制,我居然在每日通勤中看外骨骼、人造子宫、超人类、跨性别。这种强对比真是格外魔幻,让我觉得科学真酷。geek is new sexy.n那段时间,就连傻逼客户都显得没那么烦人了。nn再前一次拥有这种体验,是七八岁时收获了一套《中国少年儿童百科全书》,那是我第一次“开眼看世界”,原来日常生活的每一个细节背后都有科学道理。后来我长大了,学到了一句话“一花一世界,一叶一菩提”,原来说的就是这种生活中再微小的现象,只要去钻研,背后都有一个万千世界。nn而最近重获这种体验,大概是因为我从八月份开始看的一个叫“青工所”的纪录片。他们用最直观的图表可视化效果解释科学的样子,好像是真的试图教会我什么。nn我甚至觉得这个节目能终结最近70%的互联网吵架话题,比如说:n代糖致不致癌?➡️代糖到底能不能吃,为什么代糖可乐没有蔗糖可乐好喝?n预制菜能不能吃?预制菜是干净卫生还是后现代人类饲料?n流浪猫该不该喂?nn这个所里的研究员真的在很认真的查文献、找资料、采访院士,试图告诉我们为什么代糖可乐会比蔗糖可乐“苦”、怎么把音乐和电影转录进仙人掌、怎么制造出一个不粘屎的马桶、如何走路十分钟就达到减脂目的(划重点!!!)nn请千万不要以为这个系列纪录片只有这些见手青问题,他们还是有点正经节目的,比如:nn前段时间被(包括我在内的)很多人质疑过的“百年一遇”强降雨。说好的“百年一遇”,怎么年年都遇,有时候一年还遇好几次?n”百年一遇“其实是指:这么大量的洪水/降雨量平均每一百年出现一次的可能性,而不是字面意思看起来的“一百年出现一次”。而城市内涝发生的原因和解决的方案也远没有我们想象得那么简单。nn再比如简中常青话题“芯片”大战也是他们的选题:原来在芯片算力上,人类真的遇到了科幻片里才会出现的卡脖子式瓶颈,而这一切都是因为芯片的发展到达了摩尔定律的极限。很多人在做的工作,就是在摩尔定律的天花板下,为不断发展的人类算力需求寻找更多空间。n*芯片那集节目甚至让我这样一个对电子产品毫无感知的人顿悟了为什么买电脑的时候要买m2芯片的而不是m1芯片,功德无量🙏nn我们常常对一些话题厌烦,一方面是因为互联网上半瓶子醋的懂王太多令人生厌,另一方面是因为在当下的媒体环境中也很难找到令人信服的信源。在一切都快餐化 娱乐化 结论先行的时代里,大多数内容都急于把非黑即白、短平快的答案塞进网你嘴里,好奇心逐渐被土拨鼠一般重复的生活和四十秒的短视频磨平。nn你开始变得对什么都不好奇,一切都渐渐变成了立场先行的预设。先问是不是 再问为什么 成为了惯例,后来只有是不是,再也没有人问为什么。nn好像一切都变成了索然无味的陈述句,被逗号句号和抽象符号高度概括的生活。独独缺少了问号。n找到为什么,找到问“为什么”的能力,把问号找回来,或许能为这场平淡乏味增添一些起伏。nn人到中年/成为社会人后觉得无聊,很大原因是失去了好奇心,无论什么事都是"been there,done that"的态度,觉得太阳底下没有新鲜事。但太阳底下永远都有新鲜事,我们缺乏的只是一点点好奇心,和找答案的方法。nn重新挖掘好奇心,再在这个基础上慢慢长出"问问题"和"找答案"的能力,显得更加重要。这恰恰是这个系列片子能够给到我们的东西,一种知其然更知其所以然,对一切发问的能力。nn普通的内容给大脑灌输知识,厉害的内容传达一种方法。n我前段时间说,理想的生活状态/工作状态就和徒步旅行一样,你无法被直接空降到目的地,只能徒步到达。其实对于思考而言也是如此,别人喂进你嘴里的终究不属于你,只有自己检索、调查、求证得来的才是自己的,这条关于思考的路没有别人可以替你走,只有独自完成。nn现在很流行说什么结果才重要,过程不重要。不,过程非常重要,过程它证明了你是一个怎么样的人,过程它说明了你走过什么样的路,回答了你是谁。n我很喜欢英文里的一个单词【cultivate】,意思是开垦、耕作、栽培、培育。我想这就是我们可以对自己做的事情,把自己当作一棵小树,用持续不断的好奇心去滋养它,驱动它不断成长。nn芯片那集有一个非常浪漫的结尾,研究员说:人类的算力到底有没有被锁死,是与不是都不是正确答案,破解每个时代“被锁死”之局的,往往是人类对未知的探索和对恐惧的挑战,只要我们像之前的时代里一样保持探索,那我们对算力的探索就不会在我们这一代人戛然而止。nn世界很糟糕,经济很完蛋,工作很讨厌,但至少,我们还拥有好奇心,这是为数不多能掌握在自己手里的东西。

—@MademoiselleCherie-Luna

-

Jensen

年轻人,决定用“具体”对抗信息焦虑

焦虑源于恐惧,恐惧与未知有关,“具体”则是一个将未知拆解,化未知为已知,并逐个击破的做法。

为了应对信息焦虑,这届年轻人把生活的重心从互联网移开,转向生活中具体的问题,搭建属于自己的知识体系。

比如,很多人每个月都会重新立下一个flag的事——“减肥”。

过去,年轻人看到“7天掉10斤”等不健康的减肥方法后,容易盲目跟风。结果不仅没有减肥成功,还搞垮了身体,加重了焦虑。

如今,他们会先问“是不是”,再问“行不行”。先去弄明白“这种减肥方式到底是什么”,再去研究“这种方式适不适合我”。

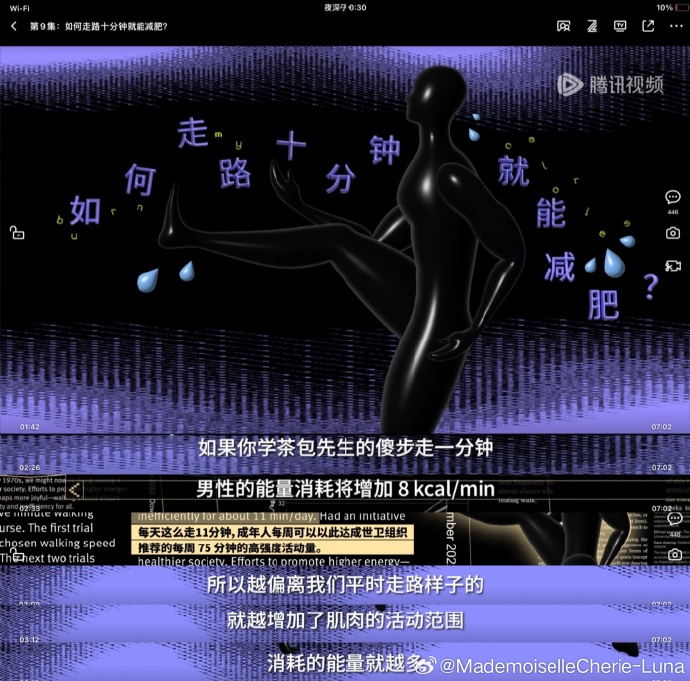

腾讯视频出品的纪录片《青年理工工作者生活研究所》第二季(后文简称《青工所2》)中就有这么一群年轻人,他们发现坊间有一种“走路就能减肥”的说法,而且“10分钟就能消耗6万卡路里”,效果很诱人。

换一种走路方式,10分钟能够消耗6万卡路里

换一种走路方式,10分钟能够消耗6万卡路里于是,这群年轻人先找到这种走路姿势的源头,发现这是来自1970年喜剧团队Monty Python的一集小品,主人公茶包先生的工作任务就是研究和开发各种滑稽古怪的行走方式,“茶包傻步走”就是其中一种。

除了这些具体的生活方式,年轻人也会关注一些看似无用、实则妙趣横生,且“与我有关”的问题。

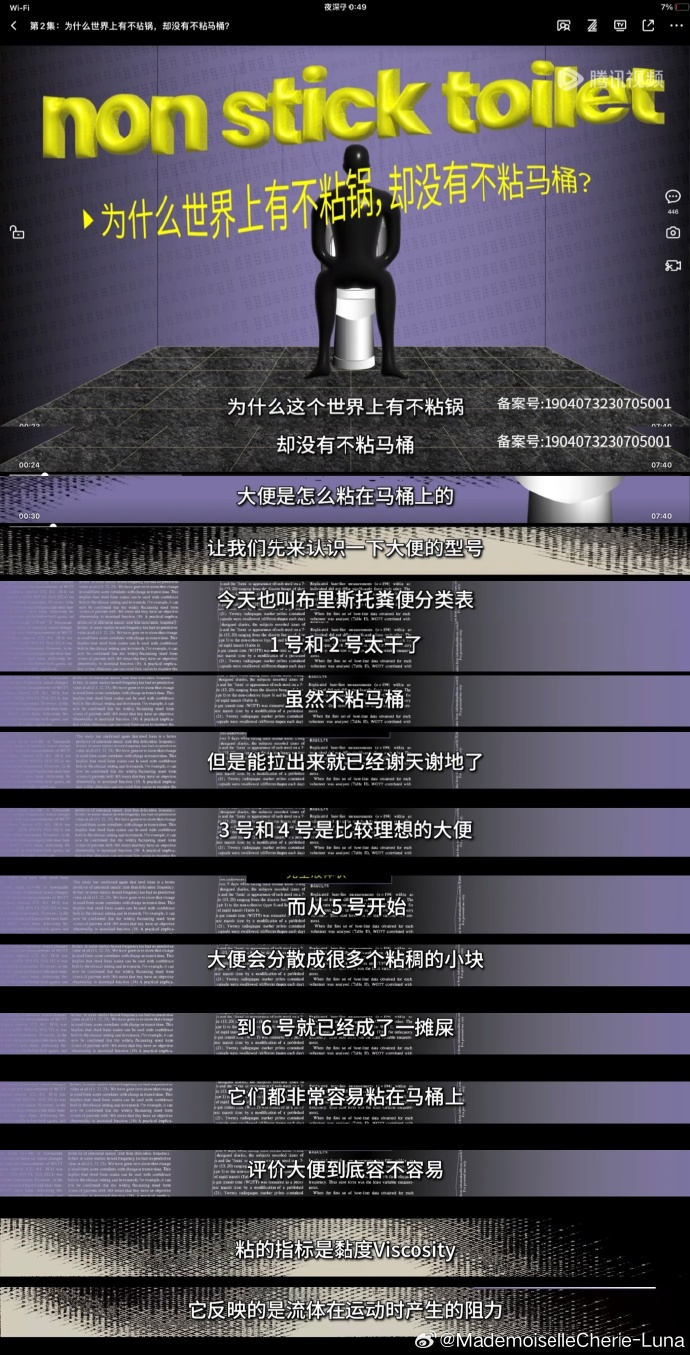

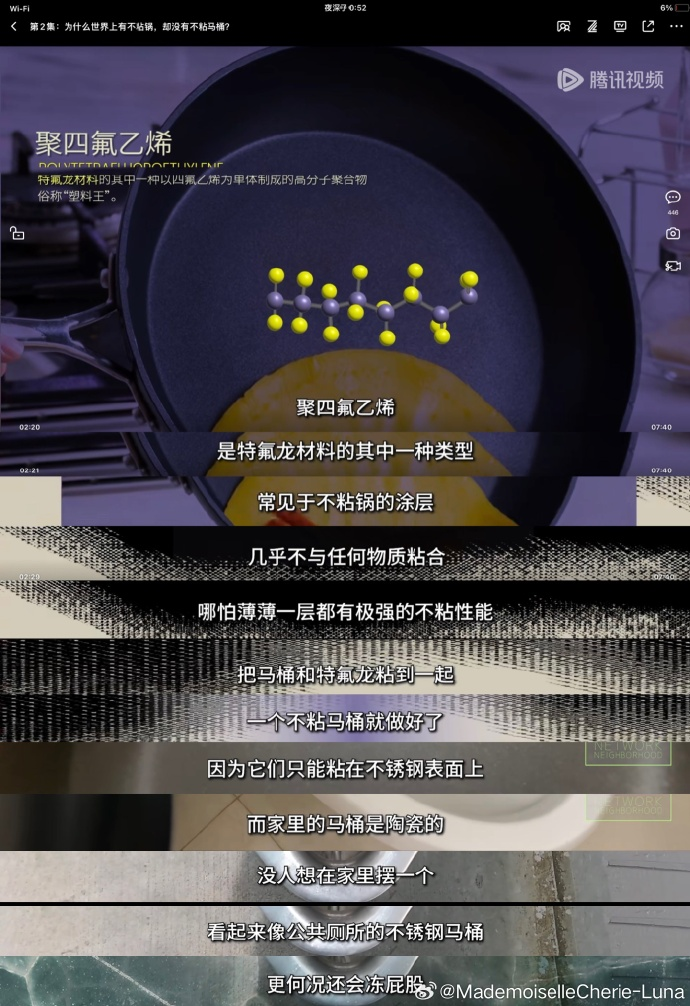

比如有人根据不粘锅原理,提出了一个构想——“不粘马桶”。

回想一下,你是否也遇到过在别人家上完厕所却冲不干净的窘况,那一刻你会不会也觉得很尴尬、很“社死”?

为什么世界上有不粘锅,却没有不粘马桶?

为什么世界上有不粘锅,却没有不粘马桶?《青工所2》的研究员们决定对这个问题刨根问底。

在片子里,研究员先从文献开始,研究大便有哪些形态,什么样的大便是不粘的;然后再研究不同马桶的涂层产生的摩擦力、每天记录数据……

在一次次的追问和主动搜索中,找到了答案——“不粘马桶”是可行的,但有的方案中,不粘马桶的精密零件不易清洗,所以在合租房、出租屋不好实现。

值得一提的是,区别于过去全知全能的纪录片视角,《青工所2》是从研究员的第一人称“我”出发的。

观众看到的节目画面,就是研究员自身的第一视角。

这种形式也被称之为“桌面电影”,能让观众更有沉浸感。

不管研究员是推开一扇厕所的门、还是上网搜索资料、研读文献,观众都能顺其自然地代入到研究员的视角中,仿佛自己也跟着亲身体验了一次“不粘马桶”的探秘之旅。

然后,研究员认真地搜索文献,找到不同的人穿着新陈代谢测量设备,测试普通的走路姿势、茶包傻步走和其他走路姿势,分别能消耗多少能量。

最终发现,如果你采用“茶包傻步走”的姿势,会一下子达到剧烈运动的效果,而且体重越大,每分钟消耗的能量越多,所谓的“10分钟消耗6万卡路里”,并非空穴来风。

宏观问题,也可以被“具体的问题”拆解

除了个体生活的问题,还有一类问题宏观、抽象,此前很少有人把它们翻译成“人话”,所以容易造成一种时代性的焦虑。

《青工所2》的研究员们,不仅在用“具体”去解读生活中的小问题,也在试图用“具体”去厘清一些宏观的问题,让年轻人更好地理解世界正在发生什么。

比如《青工所2》第一期,就从“AI会不会拥有心智”这个人们最关心的话题入手。

研究员先回顾了AI从1957年到今天的发展历程,以可视化的手法,一步步展示了ChatGPT虽然尚未拥有心智,但它是一个巨大的语言模型,能对几千亿文字进行无损压缩,因此可以快速学习、迭代。

而最近全球新闻的热点,也在围绕着另一个词展开——“芯片”。

华为麒麟芯片回归、苹果新机搭载3nm芯片、光刻机等热词和议题接踵而来,但大部分的文章角度都是宏观的、纯技术层面的,晦涩难读。

人人都知道芯片,却不了解它意味着什么,也不知道芯片和普通人的关系是什么。

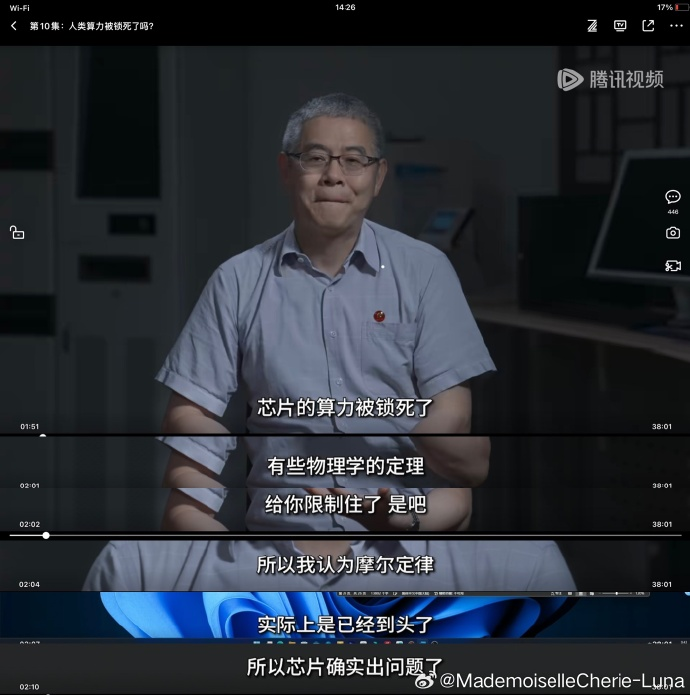

在《青工所2》的第十期节目里,研究员也提出了一个宏大的问题:人类算力被锁死了吗?

不同的是,研究员遵循着“是什么”和“为什么”的逻辑,通过一个个问题的钩子,拆解了芯片的工作原理和芯片算力的忧虑。

研究员先从自己的成长经历和科技的发展入手,让不同年龄段的观众都能产生共鸣——1995年,“我”(研究员)出生了,这是“我”第一次看到电脑,是卧式的金长城。后来“我”又陆续看到了电子琴、Gameboy、MP3、笔记本电脑、诺基亚……

1995年,研究员家里买的第一台电脑

1995年,研究员家里买的第一台电脑按理说,随着晶体管不断变小,芯片的算力不断增强,科学技术会越来越发达。

但事实上,研究员发现,芯片的发展,似乎停滞在了自己进入大学的那一天。

他带着困惑采访了中科院的计算机科学家胡伟武,对方的回复是,“我认为摩尔定律,实际上已经到头了”。

紧跟着,研究员又提出了下一个问题,“芯片的确出问题了,芯片为什么不进步了?”

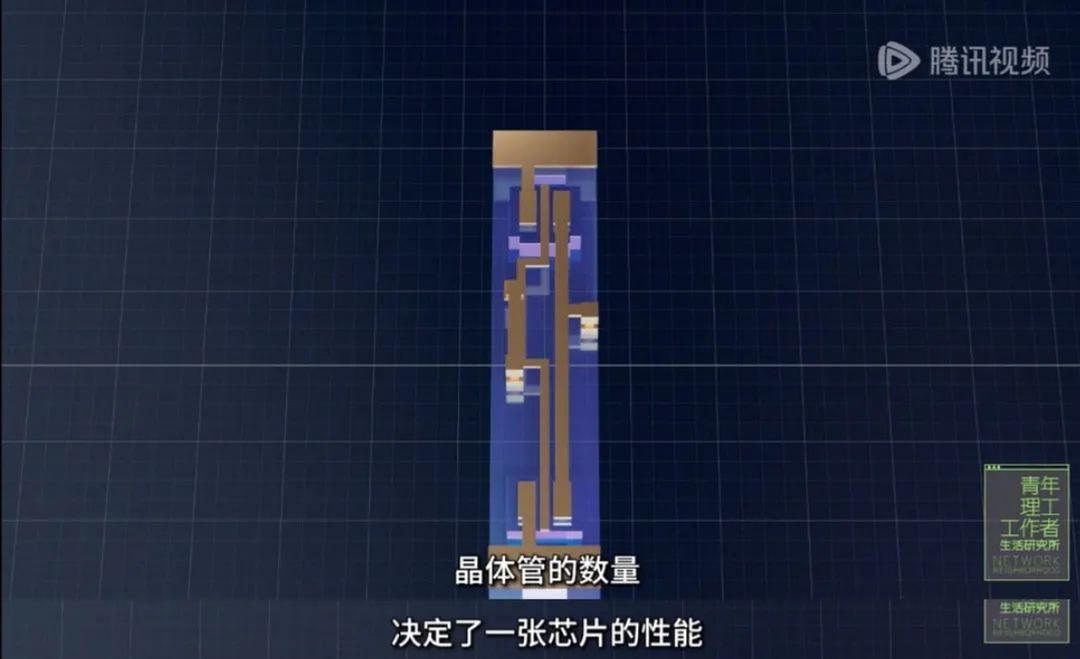

于是,观众跟着研究员的视角,开始上网找文献、看Github上的晶体管结构GDS版图、研究晶体管是如何极限缩小的,再通过利用软件进行模拟实验……

《青工所2》第十期节目,揭秘了芯片的工作原理

《青工所2》第十期节目,揭秘了芯片的工作原理一次次的抽丝剥茧后,观众和研究员终于搞懂,芯片的性能,是由晶体管的数量决定的。芯片的算力,几乎就等于生产力。“每个人能同时使用的晶体管个数,已经成为了一种资产”。

但当晶体管缩小到极限后,再想增强算力,或许只能靠增加体积。更高的价格,更大的体积,也就意味着廉价的芯片很可能会再一次变成昂贵的巨物,我们很可能再次回到1999年,也就是算力被垄断的时代。

写在最后

《青工所2》就像年轻人的“外接大脑”,也像一本年轻人的《十万个为什么》。

在选题上,《青工所2》能敏锐地捕捉当下的热点,语言表述通俗、接地气,而且内容同时兼具深度和人文关怀。

更重要的是,《青工所2》的节目内容,更注重展示思考和研究的过程,展示某个问题、技术发展是怎么一步步从A走向B的,而不是直接提供一个结论、一个解决方案。

事实上,在芯片相关的这期节目中,研究员最终也没有找到解决算力忧虑的方案,全世界都被卡脖子了,人类芯片算力已被锁死,这是技术的困境,未来芯片可能会被垄断在大企业手里。

节目里提供的是一种忧虑,但通过具体的研究、具体的举措、具体的提问,未来关于任何定律的打破或技术突破,也有可能成为希望。

被时代议题和热点包裹的我们,离事实和真相其实没有那么远。始终有那么一群人,试图用“具体”消弭时代焦虑,帮助我们离真相更近一点。

他们对于知识生活和思想类内容的深耕,不仅给观众带来了关于“智识生活”的全新思考,也鼓励观众用行动去探索自我、探索时代,用“具体”去拆解问题,在不确定的环境中,对自己的生活提供确定性的研究。

当我们关注具体的人和生活,我们也会获得一个向内观照的维度,找到个人之于世界的、一个具体的锚点。

(搬运了一篇DT商业观察的评论!写的很棒)

-

Jensen

我很震撼,真的很震撼。nn我们中国有一些优质的纪录片,譬如《舌尖上的中国》《此画怎讲》《大国工匠》等等,都是以人文社科形式展开的,能以理工思维解析万物的,标杆就是《青年理工工作者生活研究所》了,第一季上了9.1分,第二季正在播。

它曾有3期节目在AI圈和科技圈屠榜,分别是《关于 AI:ChatGPT 正在产生心智吗》、《芯片:人类算力被锁死了吗》和《关于赚钱的一切》,凡人接触不到的领域,青工所用朴实易懂的话语讲明白了,真正在为科学的土壤松土育肥,让知识更易进入中国青年人们的大脑。

这三期都偏理工科,理解起来有一定门槛。它最近上线的这期抑郁症专题让我很震撼。我们通常看到“抑郁症”这三个字,都是一些小作文,青工所用理工思维把它彻底量化了。

事情起因是青工所有一名员工中度抑郁了,作为一个有才华的青年人,一个没有贬低自我的正常人,他深感抑郁了,于是他去了医院。在被确诊的过程中,他做了这期节目。

根据柳叶刀在2019年的一篇研究报道,中国12月份有2.1%的人患有抑郁症,我们中国有10.5亿成年人口,换算可以得知,有2213万中国人曾经得过抑郁症,这是一个非常庞大的人口规模。

青工所演示了怎么确证抑郁症,要通过量表和物理检查,医生的询问诊断。

量表问卷,就像MIBT-16型人格一样,要填写大量的选择题,由这张表的答案测量出一个人的抑郁程度,性格倾向,行为指数等等,所以叫做量表。

物理检查就比较有意思了,会用仪器来测试一个人的心率变化、心电图、眼动、听觉、外脑成像等等,每一种五感的丧失或敏感,是对抑郁症有影响的,抑郁症不仅仅是一种心理结构的缺失,也会受到物理结构上的影响。

但单一的量表数据在医生眼里其实不重要,医生更在乎每个具体的选择,和问诊时患者对这些选择的解释。

量表不是诊断的工具,而是医生判断的索引。能下诊断的,依然是医生的经验。

很多人一生的情绪波动都不大,如果将一个人的心情打分,我的心情只在50-70分波动,从来没有过超级沮丧和非常快乐的情感。

可能有人会觉得这是“基因”里带来的平静状态,但并不是,抑郁症也许并不存在一个单一的病因,而是多种神经异常的集合。

比如,我们也不排除另外一些明确存在的外因。“有毒”的原生家庭、人际关系、恶心的老板……这些日常压力,会作用在你的 HPA 轴,紊乱内分泌,长期皮质醇浓度过高,毒害了脑和神经。

抑郁症是上面这套系统的紊乱与失调。一旦有一个出现问题,最终都会导向抑郁。

我这种情绪稳定的人其实很难用概念上去理解抑郁症,通过青工所观察到了这种病症的产因和解法,而这期更为可贵的地方在于,你不会跟随片子的播放出现一点厌世情绪。

深入浅出地用数理化方式,在拆解这个东西,越了解,越容易治愈人们自己和身边的那些朋友,即便我们不曾患病,也有一些情绪低潮的时刻。

我力荐这部片子,解析得很有趣,也希望大家能把这部片子分享给身边的朋友,2213万人里的一员,或者他们的家人。

-

Jensen

顺序和集数不同。n。。最初的处理模型是能分类,gpt 模型是能通过海量繁杂的计算来分类识别然后续写,经过多次迭代后,能识别的点越来越多,也产生了很多新功能。压缩是一种预测,一种经验,一种一通百通,有创新吗?nta 不知道 ta 不知道,只是想让对话进行下去,只是想回应你。想避免的话就在对话里补充“请逐步分析”。n人类的错误也会创造新东西,就好像发现人工糖类是因为一个科学家实验后没洗手还舔了手指(如果没记错的话)。缺陷和错误定义了我们是谁。nn。。相比陶瓷材料,不锈钢马桶可以有不粘涂层,但是大家会觉得很丑。有的构造成本太高,也可以买专门的涂层喷剂。nn。。汽车广告味太重啦,降温防止导电引起的电池过热。nn。。好妙啊,通过把信息转换成二进制内容再转换成DNA碱基序列使活体成为信息载体,再通过基因测序重现信息能通过繁殖延长信息存储时间,存储容量比人造载体的更大。n仿生学从生物身上汲取灵感制造机器,然后这种方式是直接利用生物本身。但是编码碱基序列、基因测序的时间、金钱成本还很高。DNA不会变化吗?nn。。原来牛肉比鸡肉贵很多的原因是牛长一斤,需要的饲料远比鸡的多,食用率更低。nn。。真哭一般眼泪较粘稠,有眉毛内皱等微表情。nn。。傻步走等高抬腿运动帮助我们有氧运动,加快呼吸频率,呼出碳元素,减少脂肪。节食减肥不可取,消耗肌肉,身体过度预警成饥荒状态,正常饮食后食物会加速转化成脂肪,形成“反弹”。那么厌食症是什么原因?nn。。算力单位ops指每秒计算多少次。由摩尔定律为基础,芯片上的晶体管是一种由电压控制的开关,是表示1/0两种状态的东西,晶体管数量越多(显卡会越大,设备会越大),算力越强晶体管之前的电子管能通过堆料来增强算力,或者把开关单位缩小,造价,功耗降低。是与非,1与0,二极管。就是mos管平面型晶体管,mos管越小,反而算得越快。n制作工艺的升级(集成电路)加快制作效率和缩小晶体管大小。n但技术有限,当导电沟道小到一定程度,晶体管漏电了,漏电干扰输出(栅极)信号,是与非的界限不再分明,晶体管不能再变小了,否则会失去它的功能。n胡正明发现漏电其实在下方半导体的深处,通过把晶体管下方的半导体削薄,阻断漏电流的产生,然后把多个这样的晶体管立在硅上,再把栅极连接,这样的方案竟然比直接削薄的造价要低,因为是直接在硅上挖槽,可能之前是通过堆叠的方式。n这使集成电路到了量子和原子的边界,发展逐渐来到了平稳期,如果物理学定理没有大突破制造方面也不会有大突破。n但在相同工艺下(物理上的物体极限小)我们能通过芯片设计(数学上找最优解)和把它造得更小,提升性能。n是真的妙啊,用代码代替人力设计芯片图纸,何尝不是一种机器自己造自己的内脏器官啊!基础科学与应用科学的某些联系会在某个时刻产生更强的联系,更大的作用。n人类算力被锁死了吗?现在没有。“我们必须知道我们终将知道。”nn。。mmpi是人格特质,神经质,外向性,开放性,尽责性,宜人性。原来有500多道题!!n卡特尔16种人格因素。16 pf。nmbti是人格类型。n哇,和我想的一样。问卷的问题会和你认知中的不一样,你会误解问题的词汇,更何况是翻译过来的。类型就好像把你框死在这个类型里了。你会不断的告诉自己,自己就是这样的人。n而特质说就会让你发现有这样的特质是缺点或者是优点,然后改进。n巴纳姆效应。nmbti就是一个调色盘,每个人都有属于自己的颜色,每个人都能用你的调色盘,绘制出属于自己的绚烂人生。nn。。经济学上,当独身的效益大于结婚时,人们会选择独身。nn。。无损音乐的标准是采样率大于等于44.1 kHz,采样位数大于等于16 bit,声道是立体声。n蓝牙耳机不可能听到无损音乐。索尼传输协议的规格较高,后面依次是APTx,aac,sbc。n有线耳机可能听到无损音乐。n啊啊啊啊啊又是汽车广告。nn。。烟花🎇先发射再根据图案排布爆炸,是能量的不断转换让电子“起舞,燃烧产生的热能使光子电磁辐射☢️电子吸收光子的能量,电子跃迁到更大能级轨道,释放相应能量的光,发生焰色反应,能量耗尽,电子回落到原有轨道,没有产生新的化学元素。nn。。人造子宫,技术或许可以发展到这种程度,但有伦理限制。nn。。网速,光纤入户。nn。。重点可以帮助我们记忆。nn。。学历,城市,行业,性别,婚姻状况对收入的影响相对较大。n统计学的魅力,1和2的相关性,变量与变量的相关性。n无论你选择怎么样的叙事,虽然总的可能性不变,但个体永远有无限可能,统计学。nn。。方言对择业城市的影响比较小。nn。。所谓群体免疫,就是当群体中的部分人生病后产生抗体,会阻止流感之类的疾病扩大化,免疫力基本上没有因为疫情而降低,因为大家戴口罩等防控方式使得流感减少,在开放后形成了疾病?窗口,群体免疫减少,人群对其他流感的群体免疫性降低,使得流感大爆发。nn。。自动驾驶需要精准定位、强大的算力来感知,决策,控制。nn。。每个人对选项的解读不同,医生需要根据你的解释去判断你的状态,所以量表只是医生的索引,不是诊断的工具,下诊断还需要医生的经验。n测量不可度量之物,好妙的标题!n最大似然函数,最接近真实的点。n崩坏的皮质醇,也挑人作贱。n今天的人性和以前的人性,也没有什么差别。

-

Jensen

北京大雪,在家刷剧。无意间发现一部纪录片,或者叫记录剧集,给了我一点小小的震撼。nn片名很长,叫《青年理工工作者生活研究所》,第一季已完结,豆瓣9.1分,第二季还在播,口碑和受欢迎程度都不错,但让我震撼的,还是它作为纪录片所开创的一种新形式。nn国内观众对纪录片的感知可能不会很深——因为委实没有太多能在院线看到优秀纪录片的机会——但在欧美,纪录片早已是一种业界地位很高的创作方式。nn从历史上看,BBC有《地球脉动》这一代表着纪录片最高拍摄和工业水准的IP,从影响力上看,近些年斩获奥斯卡最佳纪录长片的《辛普森:美国制造》和《美国工厂》等作品实际上很出圈,就连Netflix也紧跟时事,从前几年讲述芝加哥公牛队王朝兴衰的《最后之舞》,到最近以球星大卫·贝克汉姆为焦点的记录剧集,都收获了远超预期的成绩。nn之所以说《青工所》开创了一种新形式,是因为它聚焦的不是一段故事、一个人物甚至是一个星球,而是一个标志,很多时候我们可以称这个标志为「时代」。nn拿我最喜欢的一集《关于 AI:ChatGPT 正在产生心智吗》举例,导演深入浅出讲清了ChatGPT让AI得以步入2.0时代的工作原理,以及为什么在人工智能概念诞生于世的数十年后,我们才真正能将其智能化的原因。nn人人都知道AI将彻底改变未来的生产方式,但却很少有人愿意去试图厘清它的本质,《青工所》所探讨的几乎都是类似的题目,另两集《芯片:人类算力被锁死了吗》、和《关于赚钱的一切》也是这样,它们并不深奥,也并非普通人接触不到的领域,但与每个人的生活息息相关,从本质上认识这些事物,也能帮助我们认识如今赖以生存的科学土壤。 nn作为一种艺术形式,《青工所》有它感性的一面,难得的是这些研究员能用数字去支撑感性的结论,为诸多属于这个时代的特征,增添一个「原来如此」的理性注脚。nn据说像这样将思维具象化的创作形式被统称为「桌面电影」,它向观众传递的不是结论而是求证过程,这像极了科学之于人类文明的意义。nn推荐。