观影指南

无需安装任何插件,美国电视剧《最响亮的声音》第01集即可免费播放。

DVD:普通清晰BD:高清无水印HD:高清TS:抢先非清晰

如果电视剧《最响亮的声音》加载失败,可刷新或切换线路

未来影院为您提供电视剧《最响亮的声音》第01集免费播放地址,如果电视剧《最响亮的声音》播放失败清按F5刷新再试,或者切换播放资源,请勿轻信《最响亮的声音》视频内广告,本站与广告内容无关.

请收未来影院唯一网址 [ http://www.qfanyi.com/details/7136.html ] 以免丢失!

《最响亮的声音》剧情:娜奥米·沃茨加盟Showtime聚焦“福斯新闻网”前CEO罗杰·艾尔斯新剧,饰演前福克斯新闻主持人格雷琴·卡尔森。罗素·克劳将饰演艾尔斯。剧集改编自加布里埃尔·谢尔曼撰写的艾尔斯传记《房间里最响亮的声音》,讲述艾尔斯2017年5月去世前最后十年的生活,包括卡尔森和福克斯新闻的其他女性对他提出的性骚扰指控,这些指控最终导致艾尔斯于2016年从福克斯新闻网辞职。汤姆·麦卡锡([聚焦])将与谢尔曼共同操刀首集剧本

为您推荐

用户评论

-

Jensen

今年口碑最好的华语剧,非《我们与恶的距离》莫属。

豆瓣评分9.5,IMDb评分9.3,基本锁定“年度最佳华语剧”。

除了关于善与恶边界的探讨,《与恶》的一个可贵之处就在于:

它向身处镜头前的观众,真实展现了镜头后面新闻媒介的真实运作。

最近,有一部口碑新剧也瞄准了这个题材。

它不去评判究竟何为新闻专业,而是试图告诉你,一家媒体是如何变成了你所看到的样子——

最响亮的声音

这是《聚焦》导演汤姆·麦肯锡联合showtime推出的7集限定剧。

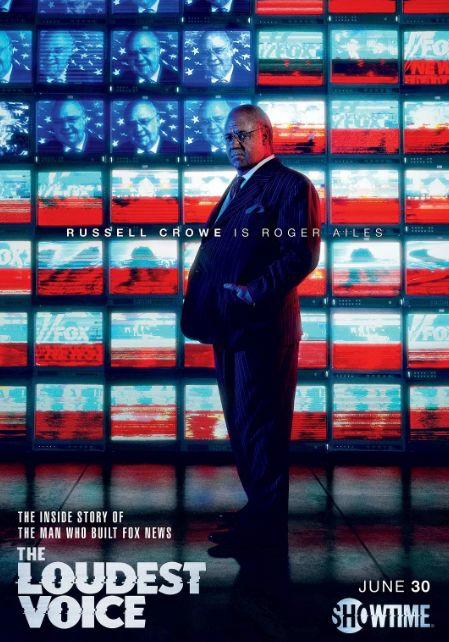

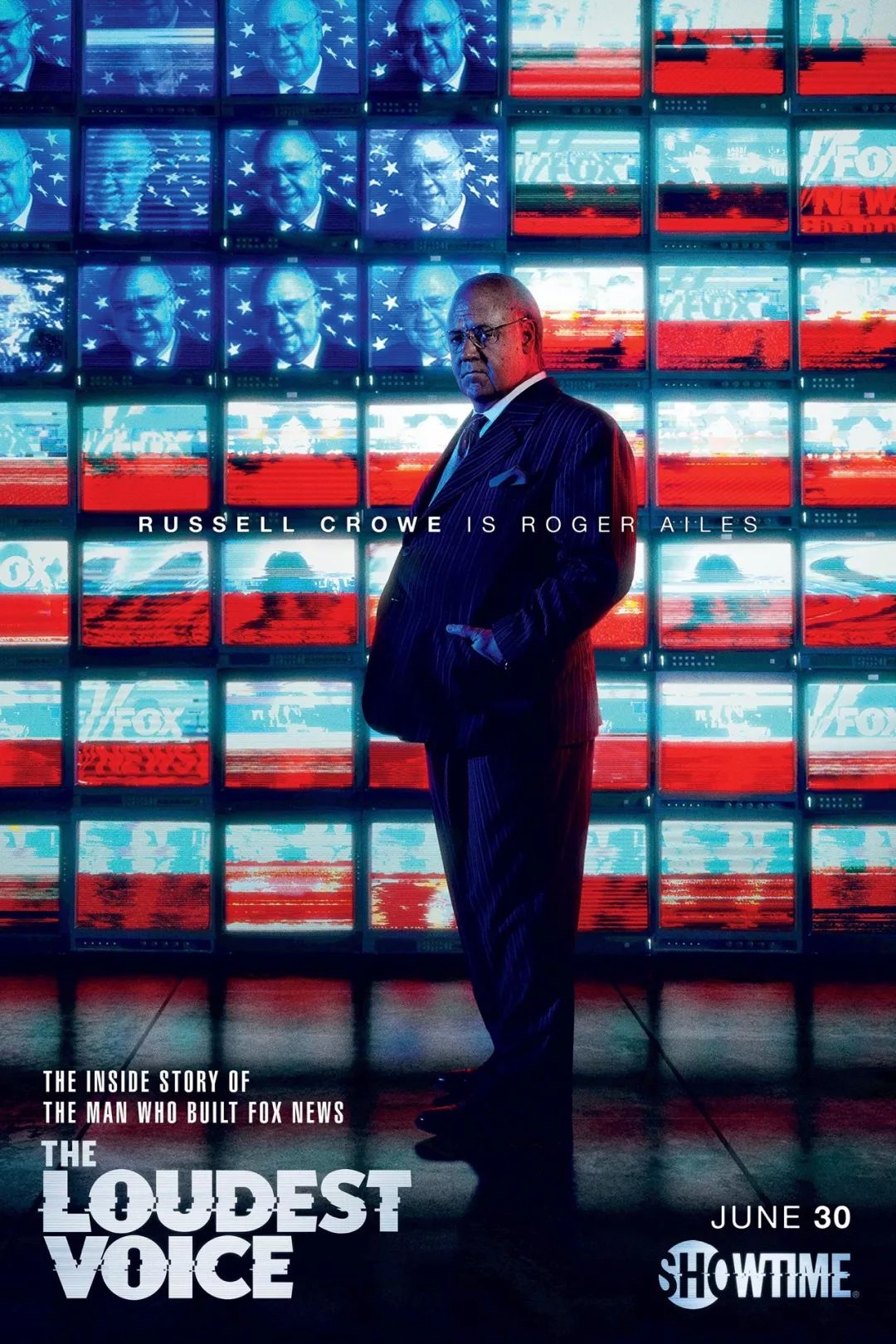

从海报就可以看出,又是一部难拍又难演的人物传记片。

讲的是谁?

罗杰爱尔斯。美国福克斯前新闻董事长,美国保守派的重要政治力量,曾多次利用电视活动成功帮助尼克松、里根、老布什竞选总统。

他在传媒界叱诧风云二十多年,直到2016年因卷入性骚扰案件负面新闻缠身,最终离职。

这部剧则是根据布里埃尔·谢尔曼撰写的同名传记《最响亮的声音》和《纽约》杂志的报道来进行改编,讲述爱尔斯2017年5月去世前最后十年的生活。

谁来演?

奥斯卡和金球奖双料得主罗素·克劳。

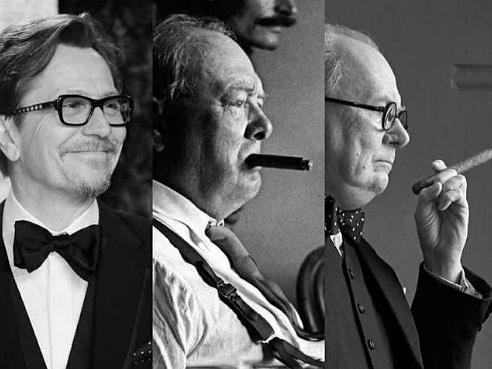

为了演活这个传媒大亨,罗素·克劳以近乎“自毁”的方式,增肥、秃顶,完全看不出本来的样貌。

却十足贴近罗杰·爱尔斯的样貌。

以假乱真的程度,堪比加里奥德曼饰演的丘吉尔。n

这也是罗素·克劳首次出演电视剧。

能吸引他参演,首先故事一定要足够精彩。

要讲述这样一个传媒大亨,不可避免地要对美国电视新闻行业的整体样貌做一番勾勒:

1995年,美国新闻界突然宣布重磅消息:微软公司(MSN)和美国全国广播公司(NBC)两家巨头企业要强强联合,打造全新的新闻品牌MSNBC。

此前,NBC最大的竞争对手就是美国有线电视新闻网(CNN)。

90年代,电视发展的黄金阶段,两家电视新闻网络就已足够让这个激烈的竞争赛道拥挤不堪。

而这时,原本供职于NBC,且已经是当时的王牌第一制片人的罗杰·爱尔斯,因为一系列性丑闻惨遭辞退。

那么,他会以怎样的方式回到赛道继续竞争?

加入NBC的对家CNN?另起炉灶?还是选择一个名不见经传的小公司?

种种谜团,都将在剧中一一解开。

其次,人物一定要足够有挑战。

故事一开始,罗杰艾尔斯出场。

一个臃肿肥胖的中年男人,不紧不慢吃着午餐。

会礼貌回应服务员一句“圣诞快乐”的祝福,拿出钱包给小费,n

然后独自开车去赴约,因为身体过于肥胖,几次艰难调整才成功下车。

他要去见的,是通用电气公司CEO,而对方宣布的,是他从NBC解聘的消息。

不仅如此,NBC还制定了“竞业禁止条款”,要求罗杰离开NBC后不得去任何现有电视新闻机构任职,尤其是CNN。

以免罗杰这个强大的制片人去到竞争对手那里,成为新成立MSNBC的绊脚石。

说到最后,还要损他一顿。

说他是优秀的制片人,公关人才,有无限潜能,但可惜,“不是搞新闻的”。

在一个干了这么多年新闻事业的人面前说他“不是搞新闻的”,可以说是相当不留情面的羞辱。

而罗杰呢?

听了这话他只是顿了顿,耸耸肩,回应了一句:可能吧。

面对这样的霸王辞退条款,罗杰没有认真反抗,他只是向对方提出,希望能给他“多留一些余地”。

到这里,罗杰都是一个老实、本分,甚至有些“任人拿捏”的正面形象。

然而,等他结束会面,回到车里,接了一通电话。

却立刻变了一副面孔:“他(通用CEO)根本不知道,他马上就要被我玩死了。”

怎么玩?切入点就在“余地”二字。

他只答应了老东家不加入任何现有的电视新闻机构,却没说不能加入现在还没有的电视新闻机构——

和NBC老部下一番状似深情的告别之后,

罗杰几乎是立刻就转向了另一位传媒大亨默多克麾下,协助他创办默多克新闻集团旗下的新频道福克斯新闻。

发布会上,台下立刻就有人质问,新成立的福克斯,要如何在强强联手的MSNBC和老牌CNN的现有激烈竞争中脱颖而出呢?

罗杰只用一个玩笑,轻描淡写地回应了过去:MSNBC,听起来像个募捐项目的名字。

玩笑背后,是他对离开了他的NBC的轻蔑、不在意、被抛弃的愤怒,和最重要的,对自己能力的信心——他怎么可能是“不会搞新闻”的人?

他是这样一个自信到自负的人。

初来乍到,福克斯新闻原本的执行副总裁递给他福克斯现有的商业规划,并提出友善的帮助,

他只是把这本规划丢进了废纸篓;

福克斯高层第一次会议上,当旁人在对福克斯的未来规划夸夸其谈时,

罗杰的反应是这样的:

沉默,一句话不说,偶尔皱一皱眉,仿佛在说,你们在说什么?

而当默多克问到他头上的时候。

他只提出了一个问题:谁是你的观众?

福克斯高层,或者说当时普遍的电视新闻人的答案都会是这一句:“每个人”。

毕竟谁不想争取到更多的观众呢?

而罗杰爱尔斯,却作出了以下跨越时代的回答:你说的不对,我们不需要所有人,需要的是特定的受众群体,需要赢得他们的绝对忠诚。

有忠诚的受众,才会有无限的商机。

是的,观众,“人们”,在他眼中不过是商机而已。

他真的会为所谓的少数派、丧失话语权的群体发声吗?

不存在的。

他选择这些人,只是因为这些人还没有被竞争对手看到。

这些人是谁?是被MSNBC、CNN等一系列媒体放弃的保守派群体。

现有媒体都或多或少有左倾倾向,迎合自由派精英。

那就让他们争去,福克斯需要的是剩下的一半观众。

看似退出了战争,其实是另开辟了一个全新的战场。

定了方向,就开始铲除杂草,搭建班底。

下雨天的街头,拉拢NBC公关人才布莱恩;

在节目录播厅拉拢编排导演切特;

在酒吧拉拢美丽的女主播劳恩;

看似随意其实别有用心的场地,三言两语实则一针见血戳中了这些人才的内心渴望。

罗杰以极高的效率在这个人生地不熟的“旧船”上拥有了自己的心腹。

看到这里也许你会好奇,什么样的人才是罗杰眼中的人才呢?

一场面试戏交代得清楚。

一个优秀的BBC前员工前来应聘。

罗杰关注到的只是她流利的英语,

和美丽的双腿。

而她只能被淘汰。

因为她是个印度女孩,她的种族和性别,注定了她得不到中西部的收视率。

罗杰是怎样选人的呢?

他要求静音播放面试者的节目录像片段。

因为他不在意他们说了什么内容,在意的是他们的性别、样貌、说话的神态和手势。

自信的,看似极有见解喜欢夸夸其谈的,给人强有力说服感的,才是适合电视新闻的主播,用现在的话说,是会“有观众缘”的主持人。

罗杰能一眼看到人的特质,适合电视新闻的特质,并把这种特质强化,变为商机。

他用自己独特的眼光找到了人才,但他并不会因此就像一个好好上司一样尊重他们。

福克斯首席政治记者当面对他提出质疑时,他半点面子不给直接让她看不惯就离职。

人都走了,还要背着她骂几句脏话。

福克斯正式开播前演播厅排演一团乱麻,他也不会控制自己的情绪,而是把犯了错误的员工骂得人都懵了。

注意这个发火前的酝酿,先看对方一眼,再看一眼屏幕,表情平静,语调平缓,根本看不出他的真实情绪,

但下一秒,他就能音量抬高十倍,对着你的脸大吼大叫。

隔着屏幕都感受到了这位导播小哥的颤抖。

也感受到了罗杰的霸权,独裁和令人生畏。n

距离福克斯正式上线的日期越近,所有人压力就越大,但压力最大的是罗杰。

他自小患血友病,最忌辛劳和情绪激动。

明知如此,他还一边擦鼻血擦了一纸篓,一边彻夜工作。

凌晨四点,他把所有员工叫到办公室。

劈头盖脸就是一段点名道姓的辱骂:

毫不讲究措辞地用粗俗的语言把他们说得一文不值。

可是骂完之后,他又转换语气,突然来了一番洗脑式的,却足够振奋人心的演说。

“重拾公平和公正”?

怎么可能。

但他是这样一位能言善辩的超级演说家,能让人被骂都心甘情愿,似乎是为着某件神圣的事业而必须付出的代价。

到这里,《最响亮的声音》写人和叙事无疑都是成功的。

一集的篇幅,交待完了从罗杰离职到筹办福克斯新闻整整一年发生的所有事。n

得益于罗素·克劳精湛的演技,和干脆简练的叙事节奏。

看到最后你会发现无法用一个具体的词去评价罗杰·爱尔斯。

他聪明,有远见;他贪婪,他务实。

他油腻,他好色;他心思深沉,狡诈狠辣。

但有一点可以确定,或者说这部剧确实说服了我们——

这样一个人,是注定会成功的。

就像这部剧的剧名,为什么是“最响亮的声音”?

因为他根本不在乎这声音到底是什么内容,不在乎观众觉得它悦耳还是刺耳。

只要它响亮到足够让你听到,就够了。

*本文作者:cqqn

n

-

Jensen

眼见他起高楼,眼见他楼塌了。

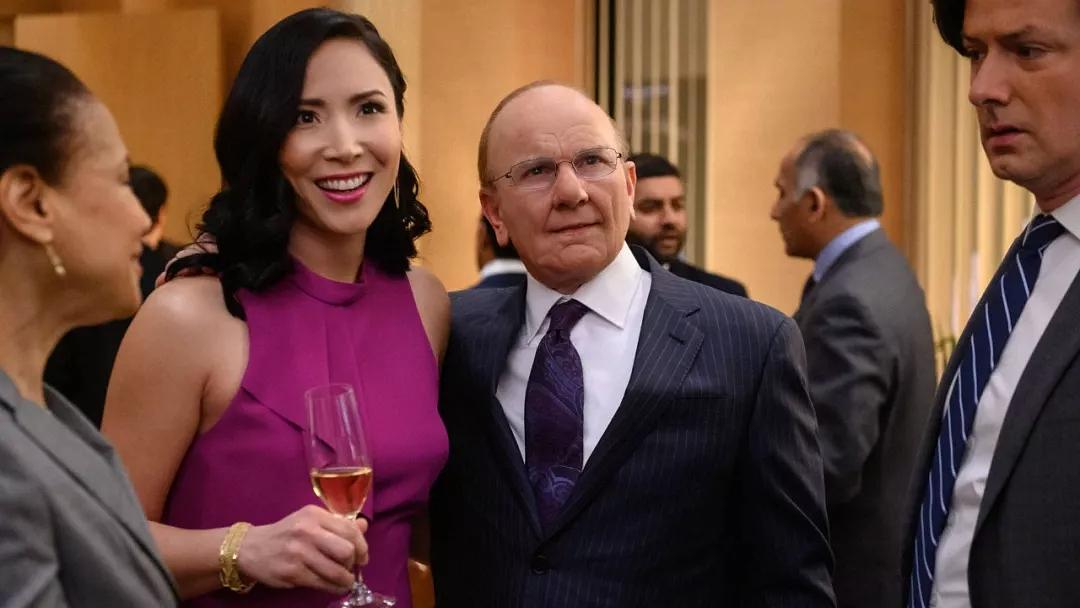

《最响亮的声音》剧照

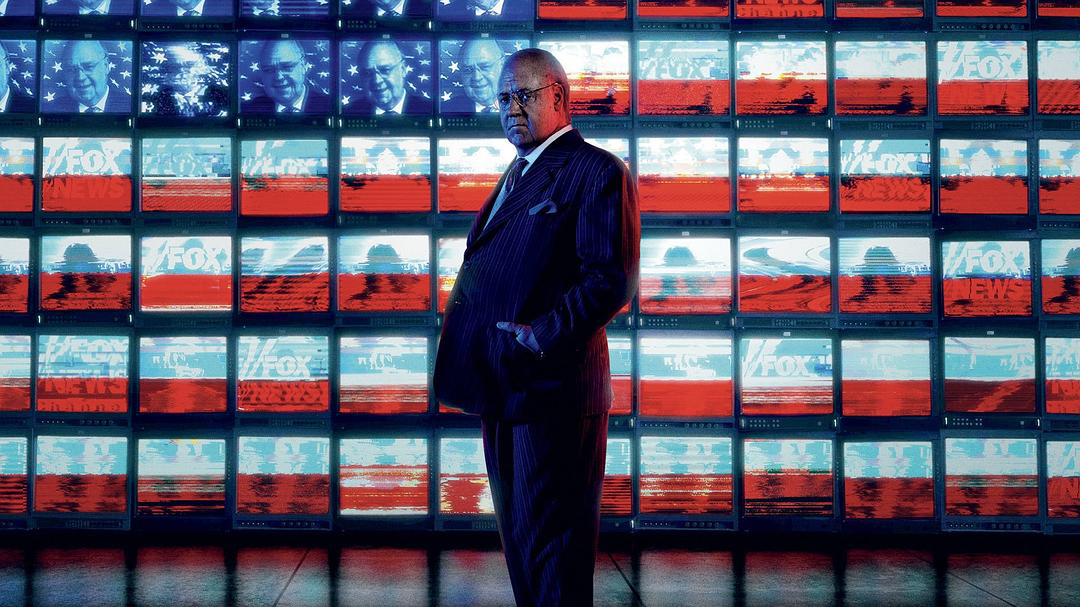

《最响亮的声音》剧照《最响亮的声音》是美国右翼媒体福克斯新闻网背后大佬罗杰·艾尔斯的传记电视剧,这位肥硕的大佬具有强大的演说和操控人心的能力,一手建起了福克斯并且使其成为美国共和党重要的传声筒。本剧的重点并非关注艾尔斯如何搅弄政治风云,而是聚焦其如何实现野心并一步步走向疯狂的过程。

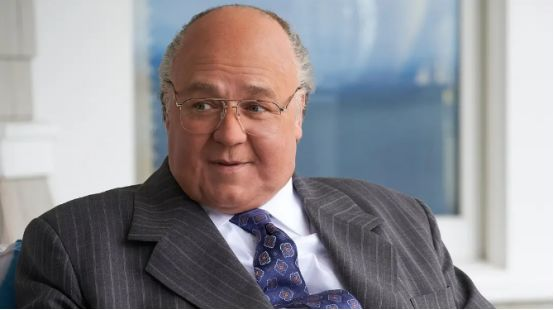

罗素·克劳扮演的罗杰·艾尔斯

罗素·克劳扮演的罗杰·艾尔斯《最响亮的声音》前半部着重描绘声音的重要性。观众不是要看新闻,而是要看他们想看的新闻,是艾尔斯最重要的新闻理念,也是这一理念让福克斯迅速获得一大批美国右翼观众——在90年代所有媒体的立场都中间偏左的时候,福克斯给了共和党人传声筒,也让右翼观众看到了他们的「真新闻」。标题党,震惊部,断章取义,制造对立,今日媒体所惯用的伎俩对于艾尔斯来说不过小菜一碟。

而到了剧集的后半部分,「最」似乎成为艾尔斯人生关键,换言之「控制」成为其后半生的真实写照,对人和权力的控制,对性和欲望的控制,越控制其也就越膨胀,以致到最后他的下属,他的同僚,他的老板,他的党派都「背叛」了他,有的是无法忍受其控制,有的是他无法去控制。后半生的艾尔斯如同一个更加肮脏腐败的弗兰西斯·安德伍德,为达目的不择手段,不达目的决不妥协,如果说凯文·史派西的弗兰克是利来利往的狐狸,那么罗素·克劳的艾尔斯则是不可一世的老虎。

但是艾尔斯并非手眼通天全知全能的上帝,盛极而衰的道理他不懂,于是当所有人都背他而去时,他不知道是他自己亲手断送了这一切。

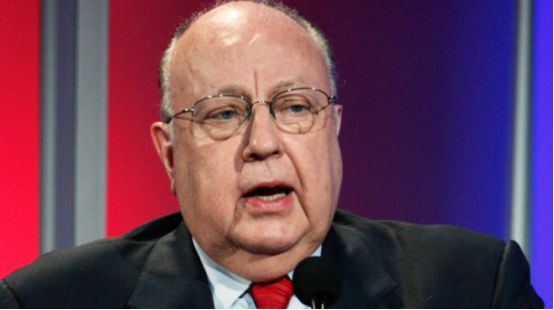

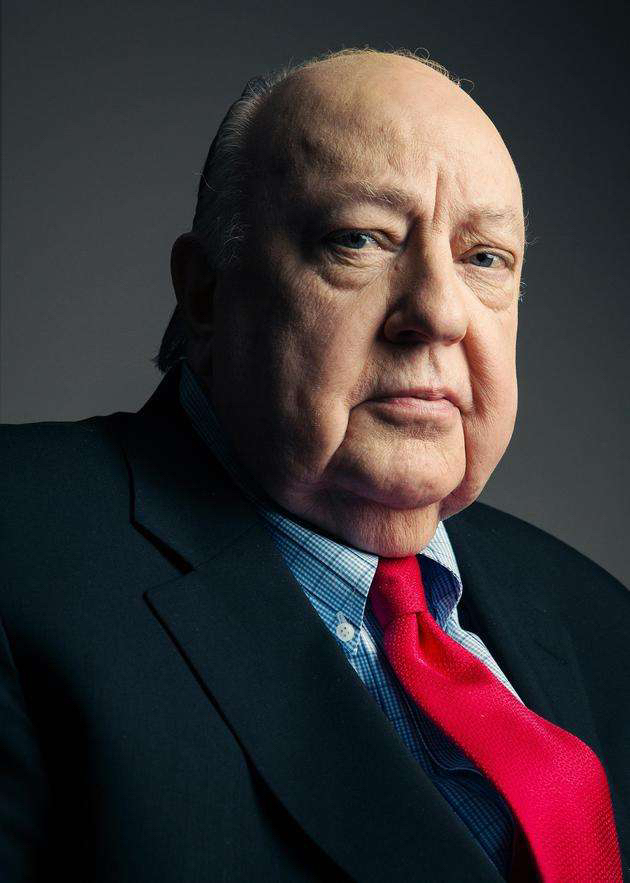

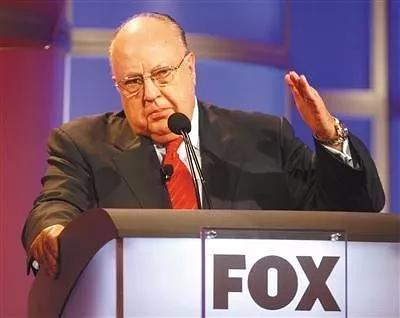

真实的罗杰·艾尔斯

真实的罗杰·艾尔斯《最响亮的声音》当然不是一部客观的传记电视剧,它带有明显的左翼视角,对于艾尔斯更多的是在批判的角度下描写这个人物,但这并不妨碍本剧成为一部扎实的出色的甚至惊心动魄的人物传记,诸如罗素·克劳和娜奥米·沃茨这样影帝影后级别的表演更是锦上添花。

从本剧或许能管中窥豹,对于权欲的控制会给人带来多大的快感,这种快感不仅带来愉悦更能腐蚀心智,否则我们不会高兴而又快速地在键盘上敲下一连串攻击别人的话语,那种冒犯他人让他人无语而不用负任何责任的刺激,可能是万物互联时代,人类唯一所能掌握的控制,或许这样讲:在这个时代,人人都是罗杰·艾尔斯。

-

Jensen

在上半年北美电视剧集播出的激烈竞争当中,各大电视平台均有着相当不俗的表现。其中限定剧/迷你剧甚至达到空前高涨的热度。HBO的《切尔诺贝利》、Netflix的《有色眼镜》、亚马逊的《好兆头》、Hulu的《恶行》、Showtime的《逃离丹尼莫拉》等等一系列兼具质量和商业性的作品占据了荧幕。

《切尔诺贝利》

《切尔诺贝利》 《有色眼镜》

《有色眼镜》 《恶行》

《恶行》而下半年伊始,Showtime便顺势推出一部规格、题材都足以吸引眼球的短剧《最响亮的声音》(The Loudest Voice)。该剧的拍摄水准和演员发挥都相当稳定,很可能是下半年最优秀的短剧,甚至可能是今年演员表演最具质感的荧幕作品。

剧集《最响亮的声音》改编自美国作家Gabriel Sherman编写的人物传记《房间里最响亮的声音》(The Loudest Voice in The Room),该书的副标题则是“声名显赫而又大话连篇的罗杰·艾尔斯是如何建立福克斯新闻网,及如何分裂一个国家的”(How the Brilliant,Bombastic Roger Ailes Built Fox News--and Divided a Country),顾名思义,该剧的核心人物便是罗杰·艾尔斯(Roger Ailes)。

罗杰·艾尔斯

罗杰·艾尔斯1940年出生的罗杰·艾尔斯是美国著名右翼电视新闻网“福克斯新闻”(Fox News)的创始人兼前首席执行官,他在短短数年的时间内,便将福克斯新闻打造为整个美国最具影响力的新闻网,福克斯电视台的发展之迅速堪称业界的奇迹。

2016年,艾尔斯因性丑闻曝光以及多起性骚扰官司事务缠身,同时受到公共舆论的猛烈抨击,被迫辞去了职务。第二年被发现在家中惨淡去世,人生落下帷幕。围绕在这位电视新闻界响当当的“大人物”身上的争议直到现在仍未停止。

该剧《最响亮的声音》总共划分为七集,每一集均以具体年份命名(1995、2001、2008、2009、2012、2015、2016),通过回溯梳理这七个年份里罗杰·艾尔斯的具体事迹,剧集向观众展现了这个位高权重的业界独裁者的隐秘生活和电视新闻圈内的真实生态。

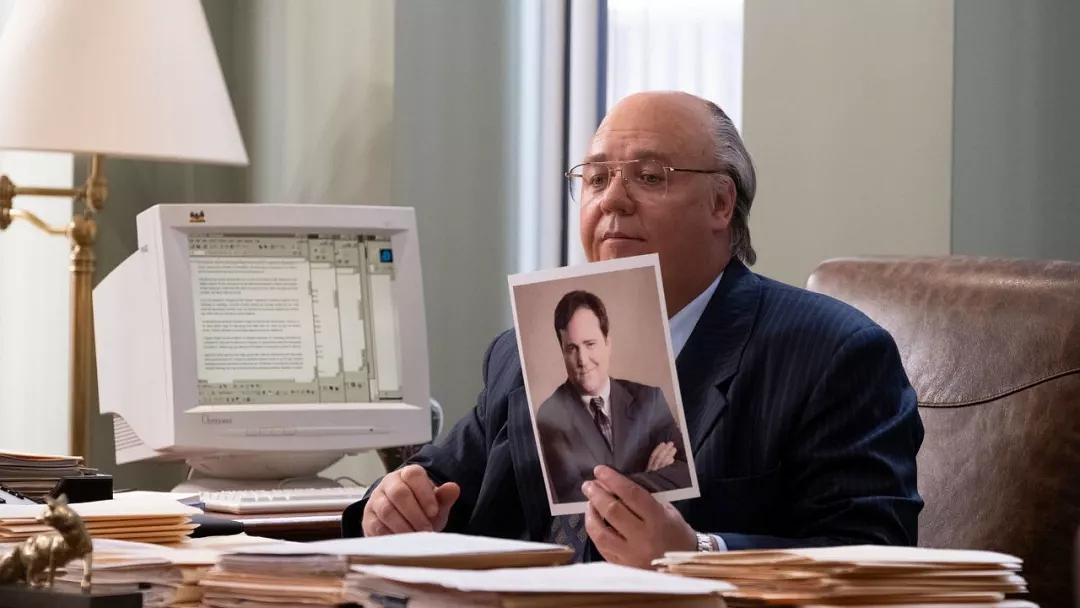

罗素·克劳扮演罗杰·艾尔斯

罗素·克劳扮演罗杰·艾尔斯1995年,任职CNBC首席执行官的艾尔斯因遭到重大投诉而被上级解雇,NBC方面同意支付给他一笔不菲的解雇费。但艾尔斯并不在乎解雇费的多少,他唯一的要求是NBC方面能够解除对他的竞争禁令。

在NBC即将与微软公司合作推出微软全国有线新闻网的前情下,NBC高层担心经验丰富的艾尔斯会跳槽到对家美国有线电视新闻网(CNN),对他的要求有所顾虑。在艾尔斯保证不会跳槽CNN后,NBC才同意取消对艾尔斯的禁令。

从事电视行业三十余年,艾尔斯早已是行业内公认的能人,退出CNBC之前他早就为自己留了一条退路。获得职业自由的他和媒体界大亨鲁伯特·默多克(Rupert Murdoch)计划联手打造一家能与微软有线电视新闻网相竞争的有线电视新闻网“福克斯新闻”,并计划一年后面向全国推出。

鲁伯特·默多克

鲁伯特·默多克为了能在一众有线电视新闻网中拔得头筹,福克斯新闻必须保证与微软有线新闻网相近的时间开播。在紧张进行的建台工作中,艾尔斯通过自己的人脉网络和巧言令色,吸纳了自己在NBC时期的优秀下属和业界的著名新闻人,同时在短期内成功地培训、筹备了一批能够运营电视台直播的新人。这些都足以佐证艾尔斯强大的管理和规划能力。

作为一家豪无观众基础的新台,艾尔斯对福克斯新闻的受众目标作出了明确规划。眼光长远的右翼分子艾尔斯认为,福克斯并不需要覆盖所有的观众群,而是要对症下药地去守住它的观众:保守派。保守派占了全美近半的人口,只要赢得这部分观众的支持,福克斯新闻就能够稳居全国第一的收视率。

艾尔斯认为,在大多数民众已经对媒体感到消极,甚至不信任的年代,要彻底赢得保守派的支持,就必须播送保守派人士想要看到的“新闻”。作为本应该持中级态度的新闻媒体,为维护商业利息,福克斯选择了它的政治立场,放弃了新闻报道的理性客观性原则。

2001年是美国遭到挫败的一年,这一年发生了轰动全球的重大恐怖袭击:9.11事件。数据显示,9.11事件的伤亡人数达到近3000人,财产损失超过2000亿美元。这起事件使得国际形势进入了更严峻的状态,也是恐怖主义全球化的标志。

此时的福克斯新闻早已是全国数一数二的有线新闻网。在9.11事件发生的当天,原本应该如实报道新闻内容的福克斯却在艾尔斯本人全权的控制下煽动舆论。为了收视率,电视台不惜放出未经证实的消息,播放世贸大厦职员跳楼的惊悚画面。

随后,福克斯新闻便不出所料成为全美收视率最高的电视新闻网。但好景不长,艾尔斯和福克斯新闻在不久的将来便遭受重创:奥巴马竞选美国总统成功,民主党代表的左翼势力上台。

尽管奥巴马成为美国第44届总统已是定局,福克斯新闻还是不留余力地抹黑和打压,甚至拿奥巴马的中间名“侯赛因”大做文章,恶意造谣奥巴马是穆斯林、仇恨白人……奥巴马和白宫对福克斯电视台的行为也作出了相应的反击。

尽管年事已高,艾尔斯对福克斯新闻台的独裁统治却愈加地收紧。他利用自己职权方便,多次威胁电视台的女性工作者,逼迫她们与自己发生性关系,甚至成为自己的性奴隶,对待周遭的电视台职工总是非常暴戾。

以“美国小姐”身份走红的格蕾琴·卡森(Gretchen Carlson)是福克斯新闻的早间新闻女主播,为了拓展自己的业务,她打算参与其他电视台节目的录制。但艾尔斯明里暗里地挫伤格蕾琴,甚至将其调到收视率低糜的午间节

面对艾尔斯长期的种种打压和骚扰,格雷琴决定奋起反击,暗中收集各种证据,并最终于2016年7月向法院提起了诉讼。在此之后,艾尔斯迅速被爆出多起性丑闻和性侵犯指控,最终被迫辞职。“美国小姐”出身的格雷琴不但并未屈服于强权,反而以身作则地反驳了大众对美丽女性的刻板印象。

从某种程度上来讲,正是由于2016年艾尔斯事件的轰动效应,给予了在影视行业工作的女性们巨大的信心和勇气。于是在艾尔斯东窗事发的第二年,彻底轰动全球的哈维·韦恩斯坦丑闻得以曝光于世,这把女性职场平权运动(me too)的火焰才得以从好莱坞燃烧到全球各地各职场中来。

哈维·韦恩斯坦

哈维·韦恩斯坦剧集《最响亮的声音》保持着相当高的制作要求,首播集的编剧便请来了拿下奥斯卡最佳电影、最佳原创剧本的《聚焦》导演兼编剧的汤姆·麦卡锡坐镇。摄影、剪辑也非常出色,演员配置上本剧更是邀请了一众出色的电影演员。

奥斯卡影帝罗素·克劳出演了罗杰·艾尔斯一角,而为了达到形象上的吻合,罗素·克劳展现出作为好莱坞职业演员的超高素质,增胖到不仔细看根本认不出来是其本人的地步,气质与过去扮演的那些正面角色完全不同。

面对剧中大量的面部特写镜头,表演不过关的演员可能连一分钟都坚持不住,但罗素却在这种高密度的面部情绪捕捉的状态中表现得游刃有余,细腻且到位。他的表演对整部剧的提升是显而易见的,甚至可以说是今年荧幕上最好的、不输《大小谎言》中梅丽尔·斯特里普的表演。

娜奥米·沃茨、“泰迪熊”塞思·麦克法兰、安娜贝拉·沃利斯等常年亮相大银幕的熟面孔,也在本剧中有着可圈可点的表演。

尽管《最响亮的声音》一剧聚焦的是罗杰·艾尔斯1995年到2017年的事迹,但它绝不仅仅是简单地对罗杰·艾尔斯罪行的揭露和讨伐,剧集同时还进行了多方面的现实反思,其中最突出的便是对新闻媒体的质疑。

福克斯新闻在奥巴马执政期间是出了名的“反奥巴马派”电视媒体,它致力于从工作到生活的方方面面对奥巴马本人进行嘲讽和攻击,姿态几近偏执下作。但其他新闻媒体真的就完全秉持公正、客观和无政治立场的态度了吗?答案显然是否定的。

为了收视率而引导性地、断章取义地播报新闻,甚至恶意捏造虚假的新闻,这在各国的电视媒体、网络媒体当中实属屡见不鲜的情况。观众获取新闻资讯的真实性往往需要打上问号,新闻媒体的价值、道德操守正在不断遭受质疑和挑战。

上半年的《切尔诺贝利》向观众还原了苏联核事故发生的始末的同时,告诫了人们要勇于追寻事件背后的真相,明晓真相之于历史的重要意义;而《最响亮的声音》向观众揭露罗杰·艾尔斯这位新闻界的独裁者的恶行时,也在警惕观众切勿盲目信从于新闻和未经证实的所谓“真相”。只有拥有独立思考、判断的意识,我们才不至于被虚伪的假象牵着鼻子走。

作者| 卡洛斯的三棵树;公号| 看电影看到死

编辑| 骑屋顶少年;转载请注明

-

Jensen

每个市场公关的从业人员,都在绞尽脑汁做一件事,那就是为品牌/产品制造“最响亮的声音”。

如果你始终不得其法的话,不妨看下前两天刚刚完结的美剧《最响亮的声音》。

这部剧改编自加布里埃尔·谢尔曼撰写的《房间里最响亮的声音》,它取材自真人真事,主要讲述了传媒大佬罗杰·艾尔斯最后的十年人生。(不知道这个人的话,可自行搜索)

《最响亮的声音》最大的噱头应该是围绕在罗杰·艾尔斯身上的性丑闻事件。

不过,出于职业的原因,自己完全是把它当作营销教科书来看的。整部剧7集看下来,基本上每集都能学上几招推广策略,告诉你如何在大爆炸的信息中,让更多人听到自己的声音。

追剧的过程中,印象最深的就是,罗杰·艾尔斯特别擅长引导大众舆论的方向,感觉即便他成不了一名资深媒体人,也能成为一名优秀广告人。

记得,罗杰刚到福克斯电视台,在一次节目企划会上,大家讨论应该如何从CNN和MSNBC那里争取用户。

罗杰提了一个问题“我们的观众是谁”,就像很多甲方会说的一样,其他人表示“所有人”,以尽可能争取更多的受众,也就是消费者。

而罗杰则持不同意见,表示有线电视只在乎一件事,那就是商机。

这句话不假,在接下来的很多年,罗杰为福克斯新闻创造了数以万计的收入,他完全是把新闻当成一个产品在卖,而他自己就是那个产品经理。

当然,他的高明之处,还在于不仅提出了问题,还提供了解决问题的思路,明确指出福克斯新闻的机会在“保守派”身上。

他运用反向思维,表示其他电视台都在“争夺”自由派,福克斯新闻只需要“争取”另一半就行了。针对那些容易买账的受众,编排节目,以获得少数热情人的忠诚。

而在招募主播方面,他也是思路清奇,会找那些拥有演员特质的人。看试镜录像带的时候,他会关掉声音,看主播的肢体和表情动作。

考核的唯一标准就是,能不能吸引大家去看。

至于新闻的公平性,他根本不在乎。

一档对话节目,邀请来的嘉宾观点突出态度强势,主播有点hold不住,解决的方式是换一个嘉宾,然后让制片人帮主播写稿。

他的目的就是,把福克斯新闻打造成一个最具看点的电视台。

即便在911这样的灾难面前,他也在想着怎么提高收视率。

新闻的标题一定要大且鲜明,让观众感受到“America at war”的讯息。

当时的整个社交情绪是恐慌的,那就顺着大家的心思来,不间断播出诸如航班停飞之类的信息。

甚至那些在北塔跳楼的人,也要在第一时间播出来。

既然有这样一个保守派的领导,福克斯新闻自然有着明显的政治倾向,更像是罗杰·艾尔斯个人性格的延伸。

他攻击奥巴马、煽动种族情绪、鼓吹阴谋论,与其说福克斯新闻是一个电视台,还不如说它是一个舆论组织。

而且在制造新闻上面,罗杰·艾尔斯也很有一手。

自己所居住的加里森,当地的一家报纸有自由派的倾向,他看不顺眼直接收购过来。

挑选了一个价值观一致的稚嫩主编,报道当地“社区重新划分”的事件。然后,捏造一些虚假情况,并打出“维护私有财产”的口号,鼓动当地人反对这个政策。

而这个新闻,被福克斯跟进后,变成了佐证ACRON滥用职权的线索,并在社交媒体上产生了很多负面声音。最后其他电视台陆续跟进,并引起了纽约时报的关注和评论。

最后,民主党控制的国会在没有调查的情况下,取消了对ACRON的资助。

然而实际情况是,他根本也不关心这些。他只在乎福克斯新闻的收视率,抨击他的对立面“自由派”,以及保护自己个人的利益不受侵犯而已。

而起初,加布里埃尔·谢尔曼在写这本“最响亮的声音”时,也被罗杰·艾尔斯百般阻挠。他找人跟踪加布里埃尔·谢尔曼,甚至雇佣了一个团队,撰写诽谤新闻进行人身攻击。

即便是面对各种性骚扰的指控,他也有着自己的策略。

告诉自己的团队,把受害者的近照找出来,让大家瞧瞧那些没有姿色的老妇女。

针对指控自己的主力格蕾琴,罗杰·艾尔斯则吩咐手下人,搜集她的信用卡账单,看她是否吸毒,寻找她上过的男人/女人,并让福克斯的女员工为自己辩护。

不过,这种没有底线的方式,最终遭到了反噬,福克斯不得不把他解雇。

被开除10个月后,罗杰·艾尔斯在浴室里摔了一跤,导致了脑损伤,8天后不治而亡。

撇开他的一些下流做法,罗杰·艾尔斯真的深谙推广之道,知道观众究竟想看什么。这也是为什么,他能成为三位美国总统(尼克松、里根以及老布什)的竞选顾问。

他从0到1创造了福克斯新闻的奇迹,更让其连续14年保持着全美收视率第一的位置。

这样一个劣迹斑斑的右翼分子、偏执狂、胖子,有时候,实在不得不让人佩服。

最后,费脑子的人就是容易吃甜的啊!

-

Jensen

刚看过贾樟柯王小帅,我感念他们检索、观照、反思中国社会变迁的艺术理想,但无法避免一个巨大的遗憾:他们或许有最好的泥巴,但最终仍然没办法捏成人形。相比之下,美国Showtime电影频道最新的七集系列剧《最响亮的声音》(The Loudest Voice, 2019)的确可以作为他们参考的教材。

系列剧的主角、福克斯新闻频道的创办人Roger Ailes繁荣昌盛于一个貌似简单的美国社会,但其性格构成高度复杂。仅从刚播出过的前两集看,他凝聚的特点就已经包括霸凌者、性骚扰者、血友病患者、妄想症患者、厌女症患者、种族歧视者、劳工阶层的子弟、保守派的斗犬、政治密室的智囊、倡导欢度圣诞节等在内的基督教理念的卫士,同时他慧眼识才,特别容易亲近,个人魅力十足,对部属极为忠诚和关爱。

Roger Ailes对1990年代的美国媒体市场具备非凡的洞察力,他处理复杂局面的手腕也让人惊叹,这些在第一集中就得以表现,细致严谨。Ailes为默多克打工,而老板身边围绕着一群说澳大利亚口音英语、深得信任的宠臣,应对他们的难度超过攀爬蜀道,稍有不慎就会坠入万丈。他以媒体经理人和表演艺术家的双重才华琢磨出一系列招法,每一次艰难险阻都能过关。当然最终还是因为默多克大资本家的判断力和事业心给了Ailes取胜的机会,即使这意味着砍掉自己的左膀右臂。默多克相信Ailes的能力,压力之下的毫不动摇最终促成福克斯新闻频道成为旗下的媒体帝国里最挣钱、影响最大的板块。

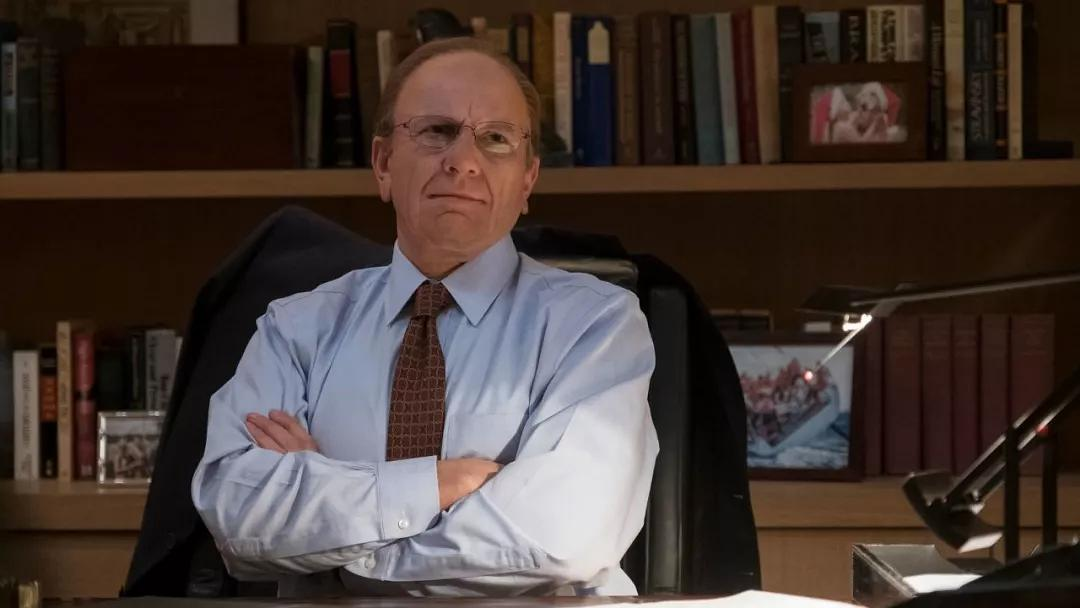

澳大利亚演员Russel Crowe出演美国人Roger Ailes给这部剧提供了额外的趣味。

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

到目前为止,邓文迪仍然是第一代华人中打入西方资本主义世界的佼佼者。其他人或许有可能进入超级跨国集团董事会的会议室,但怎么也不可能进入董事长的卧室。电影频道Showtime的7集系列剧《最响亮的声音》(The Loudest Voice)目前播到了第4集,邓文迪第3集中的戏份比较多,她喜欢刚刚出现在全国政治舞台上的米歇尔·奥巴马、视之为“非洲裔杰奎琳”。邓文迪的新移民身份、全球化倡导者的思路和略偏左的政治理念与福克斯新闻网总裁Roger Ailes格格不入,他在这一集中早于特朗普好几年喊出了“让美国再次伟大”的口号。

Roger Ailes担心邓文迪的枕头风左右老板默多克的思路,从而影响到福克斯毫不动摇地坚持右倾的发展方向,他开始全力削弱对方,就跟他此前阻止默多克身边包括长子Lachlan在内的亲信干扰日常运作一样。他如果能够成功地抵制新闻集团的太子,他也能限制妻子。Ailes双拳出击,一方面寻找邓文迪出轨的证据,另一方面设法传播她与中国情报部门的联系。前者比较成功,后者则引起比较多的争议。

稍后,Ailes再进一步,直接从默多克处获得承诺,他负责的事情无需老板操心。Ailes维护个人尊严、政治理念和管理权限的抗争相继取得成功,默多克从亲信、儿子到妻子一让再让,老一辈资产阶级企业家的智慧得以彰显。Ailes打拼下的事业终究还是姓默多克。