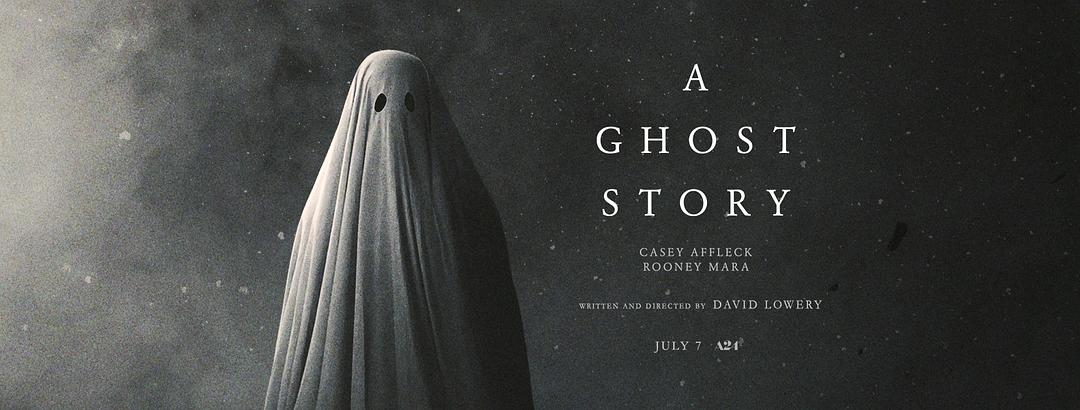

1、卡西·阿弗莱克,鲁妮·玛拉,肯妮莎·汤普森,格罗弗·库尔森,丽兹·弗兰卡,巴洛·雅克布斯,理查德·克劳斯,卡莎,威尔·奥德哈姆,布瑞亚·格兰特,奥古斯丁·弗里泽尔,乔尼·马尔斯,布莱恩·皮茨,罗布·萨布雷基 主演的电影《鬼魅浮生》来自哪个地区?

爱奇艺网友:电影《鬼魅浮生》来自于美国地区。

2、《鬼魅浮生》是什么时候上映/什么时候开播的?

本片于2017年在美国上映,《鬼魅浮生》上映后赢得众多观众的喜爱,网友总评分高达833分,《鬼魅浮生》具体上映细节以及票房可以去百度百科查一查。

3、电影《鬼魅浮生》值得观看吗?

《鬼魅浮生》总评分833。月点击量1次,是值得一看的剧情片。

4、《鬼魅浮生》都有哪些演员,什么时候上映的?

答:《鬼魅浮生》是上映的剧情片,由影星卡西·阿弗莱克,鲁妮·玛拉,肯妮莎·汤普森,格罗弗·库尔森,丽兹·弗兰卡,巴洛·雅克布斯,理查德·克劳斯,卡莎,威尔·奥德哈姆,布瑞亚·格兰特,奥古斯丁·弗里泽尔,乔尼·马尔斯,布莱恩·皮茨,罗布·萨布雷基主演。由导演大卫·洛维携幕后团队制作。

5、《鬼魅浮生》讲述的是什么故事?

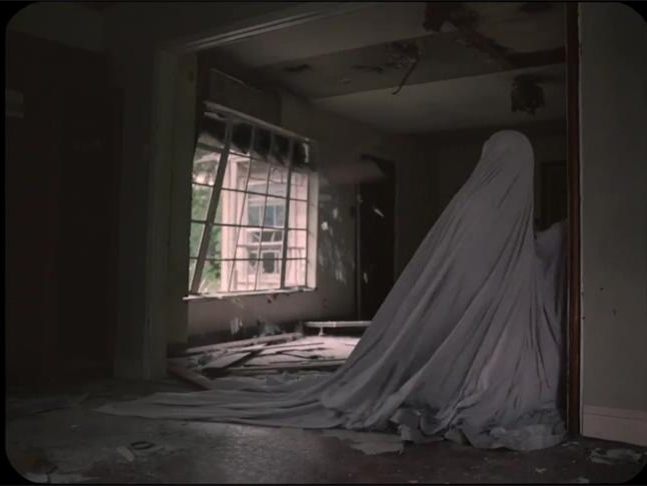

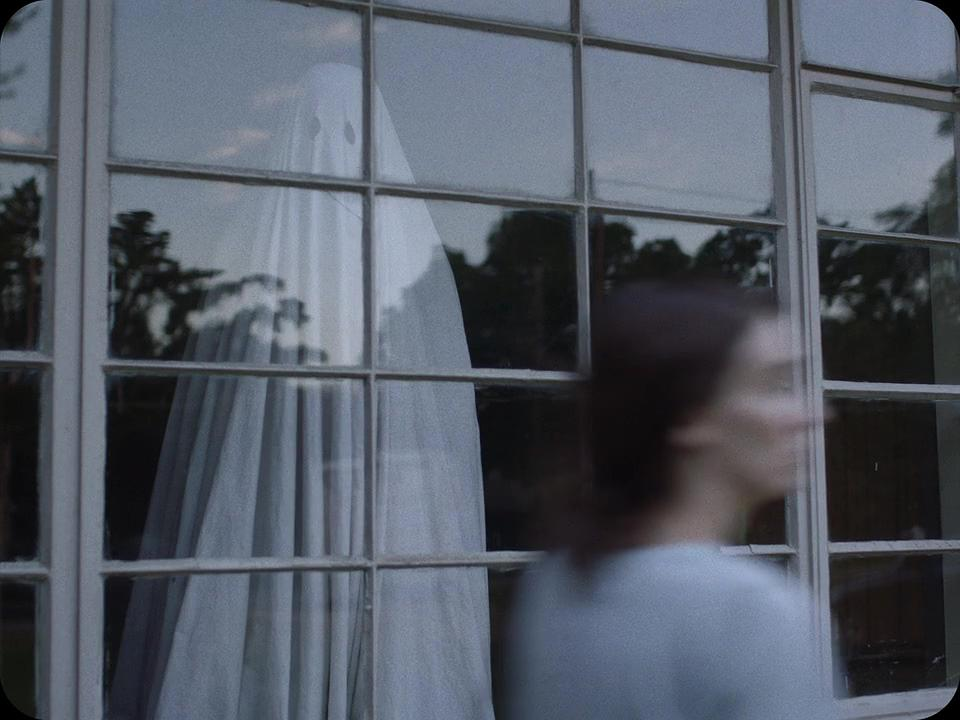

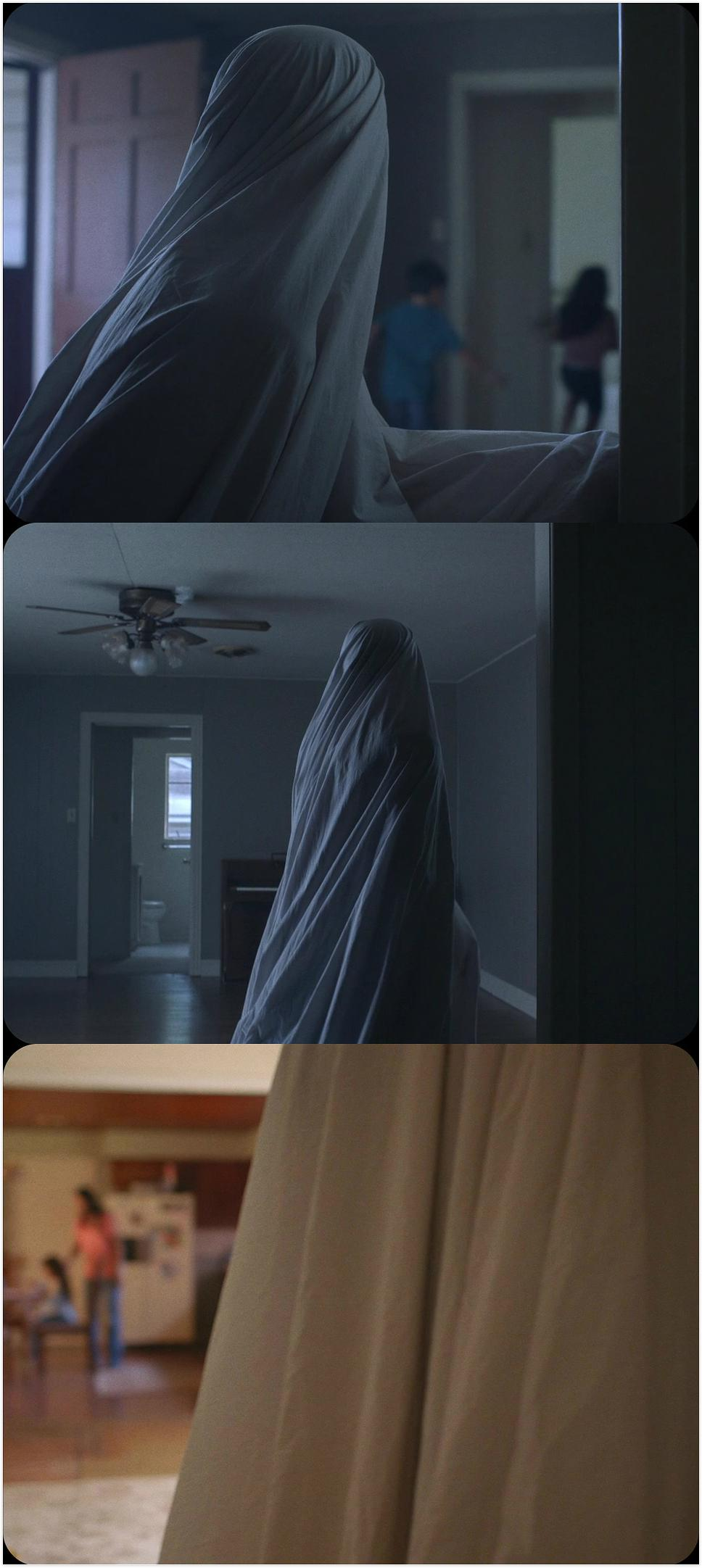

答:剧情片电影《鬼魅浮生》是著名演员卡西· 代表作,《鬼魅浮生》免费完整版2017年在美国隆重上映,希望你能喜欢鬼魅浮生电影,鬼魅浮生剧情:M(鲁妮·玛拉 Rooney Mara 饰)和C(卡西·阿弗莱克 Casey Affleck 饰)是一对十分恩爱的恋人,在一场车祸中,C不幸死去,将心碎欲绝的M孤零零的留在这个世界之中。然而,C却并没有真正的离开,他依然以灵魂的形式留在他和M一起生活过的那幢房子里,留在M的身边,沉默而又深情的看着他生前的恋人的一举一动。 C的离开让M陷入了绝望和痛苦之中,她哭泣、抑郁、自闭,仿佛生活在真空里。M决定从房子里搬出去,可是C无法离开,他只能继续的等待着等待着,支持着C的,是M曾经留在墙缝里的一张字条。新的住客来了又走,无限的时间永恒的流逝着,某日,拆迁队将C所在的屋子拆除了,一片废墟之中,C发现,原来被困在无尽的等待中的,并非只有他一个

导演大卫·洛维:

很早的时候,在我的头脑中,就住着一个鬼,一个穿着床单的鬼。我爱这个鬼,这个穿着床单的鬼,以前,我也尝试着去拍关于他的电影,但是都没有成功。现在看来,他一直在等着我,等着一部合适的电影。

我和妻子的争吵

在拍《彼得的龙》期间,我和我妻子从德克萨斯州搬去了洛杉矶,我又去了新西兰,那是《彼得的龙》的拍摄地,拍完后我又返回了洛杉矶。离开德州对我来说是很心痛的,因为我和我妻子结婚后的第一个家就在那里,我爱那里,所以我和我妻子会在假期的时候回去德州住。在度假的时候,有一次,我问她:“我们能不能在拍完《彼得的龙》后返回到德州?”但是她说:“我不想回德州了,我觉得洛杉矶挺好的,洛杉矶是个好地方。”就是因为这个意见的分歧,我们发生了争吵。我爱德州,那是我和我妻子曾经一起幸福过的地方,我是属于德州的。

就因为意见的分歧,我们开始了争吵,我们坐在在沙地上,画着直线,线条的长度表示着为了彼此我们还能走多远,我们就这样探讨着我们的未来。在争吵时,我似乎一度看到了我们两旅程的结束,我常常回想那个时刻,原来一件如此简单的小事就可能让我们的幸福结束,我感到如此的困扰和悲伤。但幸运的是,我们冷静了下来,并达成了和解。后来我把我们的这段争论的内容写了下来,并且变成了电影的一个镜头。

关于这个镜头的剧本内容,我写了差不多有10页的样子。我还记得那天,卡西和鲁妮在片场要表演这个镜头,而我的妻子也在那里,当卡西·阿弗莱克和鲁妮·玛拉的对话中出现了我们曾经争论的内容时,我看到她翻了翻白眼,哈哈,当然她是不会介意的,她是完全支持我的,她可能在想:“我是非常支持你的!因为你把我们的关系延伸到了艺术创作中了啊。”这个镜头的内容也是其他镜头融合在了一起,按照我们的需要,穿插在了不同的地方。

暖心的朋友;还好我没放弃

当时我还在洛杉矶为完成《彼得的龙》而努力,我在想在这个暑假,我还能做什么呢,我觉得现在是时候,也是最好的时候下定决定去拍这部电影了。

下定了决心要拍这部电影,我就开始通知我的朋友了,真的,我只叫上了我的朋友,他们都是我非常要好的朋友。我打电话给他们:“嗨,朋友,你想来和我们一起干这个大事吗?”“这个夏天,你们愿意花两周的时间待在德州吗?” 我的摄影师安卓(Andrew Droz Palermo),艺术指导杰德(Jade Healy),服装设计师安内尔(Annell Brodeur)等等,他们都来了。我的团队是很小的,也很团结和紧密。在前面的一段时间里,我必须花狠多的时间待在洛杉矶完成彼得的龙,在周末的时候,我就飞到德州,我们会一起去找适合拍摄房屋。我们没有传统意义上的准备过程,一切就是那样的有组织地走到了一起,但准备过程的缺失的确会造成一些问题。。

我是直到完成《彼得的龙》的两天后,我回到了德州,整个拍摄才完全开始步入了正轨。在拍摄中期的时候,我差点就放弃了这部电影,因为那时候,在很多次的拍摄中,达不到我想要的那种方式,但同时我也发现我们的拍摄已经太深入,以至于无法后退。那个时候,我失去了信心,有时候,我都被自己说服了,我甚至告诉自己:这项工作怎么这么的复杂和困难!这完全就是不行的啊。我在那个时候,已经准备好去失败了。但是我有最好的朋友,最好的组员,他们鼓励我,我们一起努力,坚持下去,总会找到解决方法的。

绝妙的方式;我们的幸运

因为我们是自筹资金的,所以一方面在使用钱的方面没有大的束缚,有足够的资金让我们使用而不会造成我们的破产,不需要去敲别人的门去要钱,但是另一方面,我们的资金预算都是比较小的,我们得想一些聪明的办法去用好钱。

大家知道我们拍的整部戏都在这个房子,最后这个房子也被拆了,这个是真的拆,并不是什么模型,或者是什么胶合板的墙。所以如何找房子真是个大问题。在这方面,我们的制片人詹姆斯(James M. Johnston)和托比(Toby Halbrooks)就用了绝妙的方式来实现这一目标。

他们打电话给了当地的拆迁公司,并且拿到了确定要待拆除的房屋名单,我们就开着车,去看这些待拆除的房子。如果有房子符合我们的要求,我们就打电话给这个房子的房主,问他们是否愿意让我们使用房屋。

后来我们找了一个看起来完美的房子,正是我们想要的那种房子,这栋房子的主人名叫斯库特。在我们的艺术设计师杰德的指导下,我们把这栋房子修复好了,设计了厨房,安装了地板,甚至维修了天花板,最后看起来完全像个温暖的家。然后当我们把它装好了以后,我们又拆毁它,就像电影中那样拆了它。

在这栋房子里拍摄的时候,令我们完全没想到的是,房主斯库特不仅同意把房子交给我们使用,而且在我们拍摄电影的过程中,他还帮了我们超大的忙。他的孙女,那时候正在上高中,在片中成为了鲁妮的替身,而且在片中,她还扮演了其中的一个拓荒者。斯库特也开着一家空调公司,他给我们安装了一种便携式的设备,能把冷空气送进房子里,使得我们能够在德州的酷暑下保持干爽。

我们是非常欢迎他们来到我们的拍摄大家庭的,他们帮了我们很多。当然,他们也来到了圣丹斯电影节来参加我们的首映礼,他们同我们一样为这部电影骄傲。我觉得没有他们,我们不可能完成这部影片。

还有点花絮:

1. 本片拍摄于美国德克萨斯州的艾尔文市,本片的资金来自导演大卫·洛维执导的上一部影片《彼得的龙》(就是那部美国动画电影)

2. 电影从一开拍的时候,就是对公众保密的。直到电影拍完了,都过了几个月了,导演才宣布“咱们的电影拍完了,电影叫鬼魅浮生。”

3. 2017年1月22号,这部影片在圣丹斯电影节首映,而早在首映之前,A24电影公司就获得了电影的发行权。

4. 鲁妮·玛拉吃派的镜头只拍了一次就成功了,一次就成功哦!!还有啊,关于鲁妮吃的这个派,导演大卫·洛维说:“鲁妮吃的那个派啊很好吃,那个派是素食巧克力风味的派哦!”

给大家解释下为啥叫素食巧克力派,一般做巧克力派嘛,都要用到鸡蛋,黄油,牛奶等等和面粉和在一起做小面饼,果酱拿来做馅,然后在巧克力酱那里滚一转,就好了。所以素食派意思就是不用到鸡蛋或者不用牛奶来和面,或者不用黄油啊等等。

未经同意不得转载 ,本文翻译整理于2017年8月12号,后面还有2000多字还未整理

有空再整理分享给大家哈。BYE

我完成的其他花絮故事:

《三块广告牌》的幕后以及致敬! 你知道科恩嫂的花头巾是在向哪部片子致敬吗?知道片中的小鹿是谁吗?你知道弹吉他的伍迪·哈里森吗?你知道......

2018,汤姆·哈迪的 《毒液》,很多事情,你有所不知

裴淳华和克里斯蒂安·贝尔的新片:关于《敌对分子》你不知道的事

银翼杀手,30年后归来:《银翼杀手2049》

杰克·吉伦哈尔新片《坚强》幕后

阿汤哥新片《美国制造》电影花絮

梦工厂动画《内裤队长》幕后

《房间》女主布丽·拉尔森新片《玻璃城堡》电影花絮

卡西·阿弗莱克、鲁妮·玛拉的新片《鬼魅浮生》幕后故事,花絮,还有很多,还算可以吧

《蜘蛛侠:homecoming》花絮翻译:里面关于霍兰德的很多,有意思的还是关于巴基和美队吧

Baby driver (极盗车神)的所有花絮

塞隆女王和一美敬业的《极寒之城》

《死侍2》花絮:关于预告片和影片制作

其实纸上写什么不十分重要,也许无论是什么C看到它都会消失,毕竟他为了这个象征性的纸条才等了这么久,纸条象征M,与他们的回忆和历史。

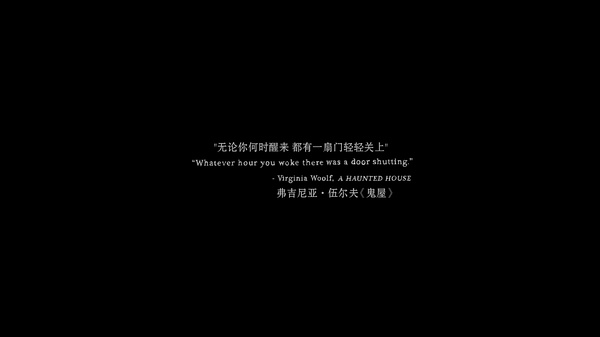

然而,导演巧心穿插的两个文字线索还是能提示我们纸条的内容的。

开头引用弗吉尼亚·伍尔芙 《鬼屋》的第一句话,大家都看到了。

彼时2018年2月1日凌晨,严寒中颤抖着开始码字的我,已经彻底分不清是受冷的缘故,还是在为一次差点错失的邂逅、后知后觉的喜爱而激动了。

我看了四遍《鬼魅浮生》。前三次观看,每次相隔不超半小时,而我刚刚结束了最后一次。这样的观影经历,在成为影迷的五年来,从未有过。

一刷罢,别说丧起来,我甚至不觉得自己看明白了。而且遗留着对部分情节点的不适(“闹鬼”后墨西哥妈妈的不真实反应、派对上莫名其妙的高谈阔论)。纸条上写了什么?最后余留的新鬼魂拿不到纸条还怎么循环?从高楼跃下后到底发生了什么?是穿越到过去、重启了时间、还是进入了未来?带着这些自惭形秽的疑问,我翻遍了几乎所有长短热评与讨论区,却没有得到任何统一的答案。涉及到本片概念设定的评论,有的模糊其词,有的不成系统,回放对照也均驳多于证...我陷入了对自我和对集体的双重怀疑,是我脑子不好用还是片子本质意识流?强求逻辑却忘记意会?说不定如貌相掌握少数者真理的批评所言,北美高口碑和喜欢它的豆友都是文青日常装逼瞎捧?一片茫然中,我几近选择不再深究,随便标记了事,何苦徒添折磨。

但它那股透着坚定、举重若轻一般的极简主义气质是如此迷人,念念不忘着,仿佛我也中了“执念”的毒,不情愿轻易放下。终于,我决定花上属于午夜的92分钟,带着这些疑问二刷之。

脉络全通的快感在白床单掉落的一刻夺然而出。我不敢马上相信。

而三刷,除了确证自己的想法并非一厢情愿的过度解读外,唯余沉醉。

想不到啊想不到,2017年新片中的最爱诞生了。而这竟是一部从9月份就出了资源、我索然地拖了半年才点开的电影。

如果说经过四重滤净后的它终于能在我心里留下相对透彻的印象,那么是的,这92分钟在我一年来的新片观影里,必定是银幕时间最长的一个半小时。这种“长”,不因四倍的累积,更无关其名声在外的“缓慢”节奏,而恰恰是它太快了——在大卫·洛维那个性鲜明的跳切与出神入化的匹配剪辑里,我感知到了它所承载的成万倍以计的象征时间,体验着光阴在光影里绝无仅有的流逝。

如短评所言:唯纸条内容为开放式,整体设定大巧不工而自洽,感知无力仍可解读,非马力克式意识流,劝雾里者勿弃思之。——我认为本片即便被冠以“意识流”之称,也要明确它和泰伦斯·马力克《生命之树》那样全开放式文本的意识流存在本质区别。它的具体设定或许没有达到滴水不漏的程度(无关bug,而是诠释具有选择性和间接性),但在概念层面上,它是绝对自洽且完整的。

本文从这之后就开始全面剧透了,强烈建议观后阅读。

关键词:轮回。

首先,很多人认为《鬼魅浮生》讲的是一个无限循环的故事,我觉得并非如此。在讨论之前,如果一定要以更准确的形容取代之,那么,称为轮回可能是最合适的。轮回包含着生死的重复,却并非没有出口;它有它既定的轨迹,却不同于闭合的循环。这或许是更好理解这个故事的基础。

虽然是一部有着常见环形情节概念的电影,但本片的突出之处在于,它从开篇到落幕所展示的并非循环中某个千篇一律的周期(比如《记忆碎片》《恐怖游轮》),而是一次轮回。

如果要尽量准确地概括,那么:这是一个以主角C的两次生命重演为背景、并聚焦于其鬼魂的故事。

我们可以把主角C的出生视为一切的开始。他的逝去使自己成为了一个依托执念而存在的鬼魂。在失去了爱人M留下的、未经阅读的纸条后,它目睹沧海桑田,最后或有意或无意地选择了穿越时空,回到故土,历经无数春秋,终于迎来了自己作为人的再生、并重新见证了自己与M的感情,直到纸条的再次出现——它抠出、阅读,消失。

如上所述,这个故事并不存在真正意义上的循环(循环需要重复性、闭合性)。如本片英文名所示,它不仅是一个鬼故事,更是只关于一个鬼的故事。只不过因为时空穿越元素的加入,经典的宿命论得到了表现,且在故事的最后,经历过穿越的它看到了未经穿越的自己。仅此而已。看到了太多对本片设定的扭曲化、复杂化阐释与评价,是我决定写下本文的动机之一。

但在落幕时刻,经历过穿越的C鬼魂消失了,而另外那个未经穿越的它将何去何从,电影并没有作出交代。可以肯定的是,故事空间内的一切,从这里开始便不会再和第一个时空有完全相同的发展了。未经穿越的C鬼魂很可能不会再有穿越时空的选择,而没有穿越就没有人类文明的重蹈,更没有角色生命的重复——找不到纸条的它,或许会经历诧异和失落,会把一切再次寄托于无尽的等待中,可房屋总有拆迁的一天,爱人无归,失去纸条的它浮尘旅途的终点,或许也就和那位彻底绝望的花被单鬼魂无异了吧。但显然,那已经是下一个鬼故事了,而导演欲尽的一切表达,在这个故事里已然淋漓尽致、无需多言。After all,this is A Ghost Story.

关键词:寄托。

M:小时候我们经常搬家,我会写纸条,把它们叠得非常小,然后藏在各个角落里,所以如果有一天我想回去的话,那里会有一部分曾经的我在等着。

C:你回去过吗?

M:没有。我没有理由回去。

C:里面都写的什么?

M:就只是些古老的韵文和诗歌之类的。或者我想要记住的,生活在那间房子里的日常和我喜欢它的地方。

C:你们为什么搬家?为什么离开那些房子?

M:因为我别无选择。

这是本片开场时C和M之间的对话。在我们不知情的时候,这段对话看起来是多么日常而无关紧要啊。可它不仅给了C鬼魂跨越上万年的执念,也给了最终无从得知纸条内容的观众无限的怨念。

但它的意义远不仅此。这场对话也是本片的情绪奠基,或浅或深,它包含了M和C鬼魂几乎所有感性逻辑的因果。

这段对话至少提供、阐释了这两个客观信息:

第一,M搬家留纸条的习惯、与纸条于她的意义。

第二,M有回来的可能性。但不回来也很合理。

C鬼魂之所以会在深情的目送中选择留下,而不执意追随,在于它相信M留下的纸条是关于这里的、是关于他们两人的,或者说,关于这段M不愿带入新生活的过去。对纸条的寄托是它继续存在的重要原因,也代表着最大“执念”所在。

这么看,“第二次抠纸条远比第一次抠得快”的问题就显得相当合理了。第一次之所以抠得慢显然不是因为难抠,而是一开始的C鬼魂也并不急于看纸条。回顾那次对话后,我们可以想象,如果M有一天回到此地,那么C很可能就是她重游的原因——那个M自小从未找到的、回去旧房子的“理由”。这对C的鬼魂会是何等温柔的安慰啊。如果这一刻发生,那几乎足以诠释纸条本身所及的等重意义。

此外,让我们再来看看这一幕:

对M故地重游这一可能性的惦记,乃至对房屋易手后情感找到新寄托的渺茫希望。这一切都围绕着种种寄托而成立。

可如我们所知,不论是墨西哥单亲家庭或是后来放纵喧嚣的派对,都只喂哺了它无止境的乏味与孤独。在经历了第一次错失(快抠出来房子就塌了)带来的无限遗憾、写满孤独的漫长等待、对命运走向无可改变的彻底失落(撞琴的情节)后,这一次,它决定在M离去时就把纸条抠出。与此同时,门又一次被打开,而它虽然再次报以回首,却对继续打开纸条没有丝毫犹豫——

这个微妙的对位细节意味着,不仅执念即将走向了结,它也失去了任何付出新的爱的兴趣,放弃了假装像一个人一样,重新“开始”的任何希望。

这道跨越万年的情绪弧光,更决定了它于我,是永远值得反复品味的电影。从这个角度看,无论它有多少瑕疵,都不影响它是具有经典潜质的。

关键词:释然。

我理解所有看完感到悲伤的人。

在这个鸡汤求毒、以丧文化为主流的时代,在我们仍未摆脱曼彻斯特的海风时,看到一部这样的电影,真的很难不悲伤。但是否如置顶的热门短评所说:C鬼魂看完纸条,就“信念崩塌”了?

不一定啊。甚至于,我想反对,为这部看似小格局、只仗小聪明的作品挽回它最后的不俗。

我对这个时刻的理解:释然。前面所有的铺垫(花被子鬼魂因为放弃了继续等待“他们”的念想而消失、未看纸条的C鬼魂仍未放下 )都诠释了它的设定:执念即鬼魂之魂。执念一消,无论所感几何,一切都会随风飘散,只余留那短暂的光晕,这个光晕,在我看来更像在诠释着释然的美丽。这种释然,无关喜悲。

导演大卫·洛维在有关本片的访谈里也曾不可避免地被问到纸条内容的问题,对此,他的回答是“我也不知道”。可见并不想对观众做出任何引导。这部电影就像它那披着床单的主角一样,是一个充满感情和温度的“空”壳,纸条的内容是什么,纸条的信息复杂或简单,纸条的能量是正是负,都取决于尚未被理性吞噬的那个感性的你有着怎样的过去,有什么爱情观(乃至三观),甚至因此,如果你愿意,可能从此以后每一次重看,纸条的内容都会随之变化。

而在我眼中,无论纸条被书写了什么,永远共通也永远不变的,是爱与孤独。它绝对象征着存在主义的探讨,而虚无只是一种结论。存在包含着虚无,所以,请不要狭隘地以虚无否定存在。

细节、风格与不足。

所有无法嵌入任何版块的所思所感,我都放在了这一部分。

1.我以为的不足——来自一个脑残粉的指出

我深爱这部电影,但我不会否认这部作品的不完美。很奇妙,第一遍看留给我不适的两个情节点:墨西哥妈妈在“闹鬼”后的反应、派对上那次接近5分钟的长篇大论——到最后一次看仍然没有彻底化解。可能除此之外对其他部分的深沉爱意早已无限冲淡了这种反感,但在冷静思考过后,我坚持认为这是不足,也有称其不足的理由。

关于第一个:任我如何尝试找补,也无法让自己相信冷静地蹲下来收盘子会是一个正常人在“闹鬼”(明明是床单怪撒娇对吧)后的正常反应。即便搬离这里是一个正常的理性选择,但面对桌上的杯子腾空飞起和柜子上的盘子屋子里乱飞乱碎,你竟然不是本能地捎上孩子落荒而逃?虽然这不是一部现实主义题材电影,但作为一部电影里无可争议的现实部分(环境与人物的现实性),这怎么看都更像一个崇拜卡西、对披着床单的他无法视而不见、跟导演反着来的配角演员在花絮里才会有的反应。

—————补入分界线—————

18.5.5:抛砖引玉,因为评论区一位友邻的提醒,针对以上有了新的看法:对于所谓的情绪反应bug,或许“墨西哥单亲家庭”是一个非常值得注意的设定——

@Anson_Van :“墨西哥人很相信鬼神存在,单亲是因为丈夫死了,她误以为是丈夫的鬼魂所以淡定,这一情节也大约影射了如果C鬼魂随M而去,M会有如何的反应,无非是再次搬离企图开始新生活,毕竟人鬼已殊途。”

我个人的信服度是很高的,而且感叹于和“C若追随M会怎样”形成对位是一个后知后觉的绝妙设计,至于到底能否因此达成自洽,大家见仁见智,也欢迎继续探讨~

——————————————————

关于第二个:对于这段明显带着自我解读性的对白,即便我发自真心地认为它压根就表意不清,但我仍不确定它的正反属性。所谓正反,无外乎是这个角色的话到底代表着“导演所认同”还是代表着“导演所不认同”的问题,无论从哪一个角度看,都不缺论据——

正:在贝多芬创作是为上帝或为一个人、艺术作品的流传、艺术作品对文明的意义等论述上,我们都能看到故事中相呼应的部分——比如C鬼魂经过穿越后,我们能在那个拓荒者女儿那里听到C所创作的那首《I Get Overwhelmed》的旋律,由此甚至有人得出了“C鬼魂跳楼后进入未来”的推论(但这在故事提供的空间内根本无法解释C和M为什么会以完全相同的面目再次降世、进入完全相同的命运轨迹,至于为什么旋律相同这个细节仍可佐证我对“C鬼魂跳楼后回到过去”的说法,请见下文)。

反:在这段话的前后,分别有对C鬼魂不满、不认同的铺垫与描写。比如变戏法撩妹的玩牌男(这个真的没必要细说了,如果记不清重看一下就能明白),以及更明显的:秃顶男刚讲完,派对还未结束,天花板上的灯泡就又开始“灵异”了,随后便是又一个住户搬离后的破败场景。

是的,对正反属性的深究结果并不能说明这一段是不足。但如果说开篇不久那个鲁妮·玛拉的吃派长镜头表达了导演带有洗“粉”意图的可爱任性,那么这段高谈阔论的话则恰好相反,它仿佛是一种害怕洗光了粉的露怯表现。虽然对观众有所引导、对内核有所提炼,甚至在“鄙夷”式的刻画中实现了某些对立而空泛的表达,但无论如何,比删去也完全不影响和扑面而来的假大空更可惜的是,它终究不可避免地破坏了全片这股迷人的极简质感贯彻。

2.视听

所有杰作所向观众输出的议题,绝不局限于其故事与整体所探讨。我认为《鬼魅浮生》如是。这一段我简直不想用文字表达了,如果可以,我只想带所有人在最好的银幕与音响条件下再次欣赏这部电影,然后关注这些——

3.《I Get Overwhelmed》

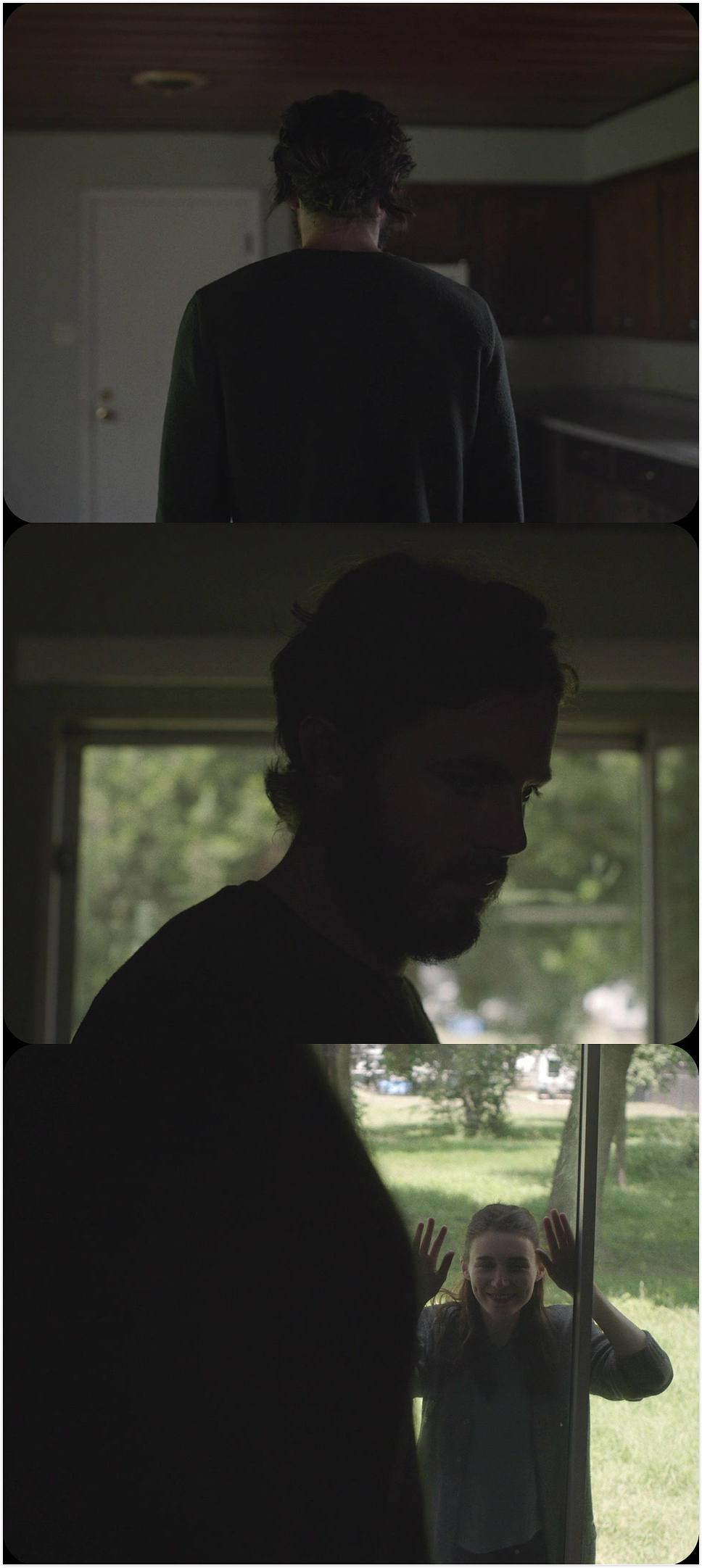

先一起通过苍白的言语再次重温这个位于80min处的段落:C和M正在参观这座房子,而C鬼魂已经在这守候已久。C走着走着停了下来,环境音逐渐减弱,充斥窒息感的音效逐渐增强,这时候画面一切,我们得以看到C失神的目光——突然“啪”的一声,观众和他一起受到惊吓,镜头下移,看到了窗外的M。这两个镜头,天啊,就两个,包含了多少内容!既隐晦地强调了阴阳、两个自我(C与C鬼魂)之间模糊的感知,又在感知过后让刚才的漫长瞬间中止于M——对这个故事的情感驱动源再次强调与归结,乃至内在因果的串联,完全是库布里克回魂式的大师级表达啊!第四次看到这一幕的时候,我已经无法自拔了。

这也引出了我想用来收尾的部分:可感知——我对旋律可传递的想法正是建立于此。女孩所哼的旋律正是被C鬼魂所记忆,再经过C鬼魂于阴阳与自我之间的感知,在所谓冥冥之中赠予了为人的自己。基于此,我也进而正式确认了对“C鬼魂跳楼后进入未来”这一可能性的否定。在上述这一幕尚未结束的时候,《I Get Overwhelmed》这首歌就响起来了,进而在记录日常碎片的蒙太奇中过渡到C正在创作这首歌的场景。导演的表达意图已昭然若揭。

在感慨过本片中所有关于爱情、时间、存在主义等主题的探讨后,我们把目光投向一个不那么宏大、也相对具体的问题:灵感是怎么来的?

或许我们都不止一次地思考过,对此,显然也不存在标准答案。而我在《鬼魅浮生》里,经过不可避免的自我投射后,找到了可能是观影史上得到过最美的答案。

神秘,有时无迹可寻,有时又真实可感。相信这是我们对灵感这个概念的基本印象。当你问一个艺术家,他的作品从何而来?他的答案语意一定无法脱离这两种:无法言说。或者源于某人、某物、某情。

同样的,如果我们问故事里活着的C:你是怎么创作出《I Get Overwhelmed》的?

他能付以言语的部分,一定包括我们在那段蒙太奇里所见的、与M的感情。甚至他会说,这首歌就是献给她的。但他很可能无法言说的部分呢?那正是我们通过影像所得的另一部分答案:关于那个与他阴阳相隔的自己,关于那次等待的所见、关于历史、关于万物、关于更多。

这一部分答案,放到现实里,即是在这个世界所有人类所未及、所未知的一切。所有我们渴望通过科学、通过宗教甚至通过世外外力去探寻的部分。那些言语无法承载、前所未见的迷人事物——当我们触碰到那一切,对习以为常的既有一切才会有更好的理解。无论我们征程的终点属于可知或不可知,不要停止探知。

共勉。

感谢阅读。

《鬼魅浮生》是一部节奏极慢的电影。也正因如此,很多观众在观看这部电影的时候都选择放弃,选择离开。观众多半是在观看到电影前半段的一个长镜头时开始爆发的:他们表示无法理解,他们表示对电影的感到沮丧,他们表示对电影的自命不凡嗤之以鼻的

。

我对此无法进行反驳。确实,《鬼魅浮生》的节奏慢得让大多数的观众昏昏入睡;确实,它的题材似乎是那么的自大;确实,仅仅以一张床单覆盖全身、弄两个黑色眼孔这种小孩子复活节扮鬼作为电影的概念实在是让人哭笑不得。

然而我却只能说这是2017年至今我看过最好的电影,也是近年来极少有的成功的意识流美国电影。在我走出电影院时,我甚至不明白为什么我如此欣赏这部电影,但我却能理解那些中途离场的观众,虽然我为此感到非常遗憾。

你头也不回地迈向了远方,我静静地站在原地,不知不觉过了很久很久。只因一个执念,足以让我不朽。

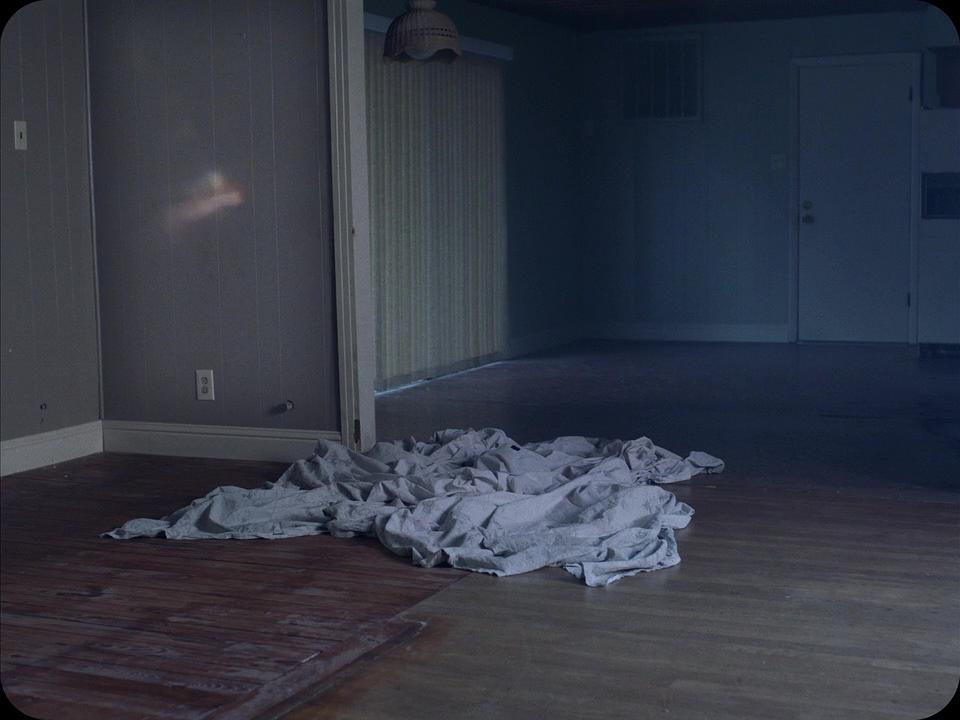

白色床单落地的一瞬间,全片结束。

一个人来看的深夜场。我坐在没几个人的放映室里,看着演职人员表慢慢爬上屏幕,脑袋昏昏沉沉。眼睛是干的,却好像哭了很久。

这是一部你一旦懂得了就无法逃出情绪的电影。一个笃信虚无主义的导演,怀着不知是恶意还是友好,用一只死去却无法离去的、披着白床单沉默无言的鬼,给观众带来了一份治愈而致郁的情感体验。

Casey Affleck真实的丧。看完《海边的曼彻斯特》再看《A Ghost Story》感触尤其深。两部影片某种程度上有异曲同工之妙。影片有很多处别出心裁的处理。鬼魂可爱又诡异的万圣节白床单造型;丧偶关系中独特的鬼魂视角;褒贬不一的、一个接一个的长镜头;人物台词的最简化( Casey Affleck全剧说了有10句台词吗?)......起码在我看来,这些处理都很成功,导演David Lowery无疑是极为大胆用心、有想法的。会去期待他之后的作品。

我格外喜欢电影屏幕特殊的长宽比。现在的电影屏幕大部分都是长方形,宽屏电影长宽比就更悬殊。可这部却选择了一个接近正方形、似乎把演员困在盒子里的荧幕。1:33 : 1。除了让观众更进一步地感受到和片中鬼魂无法离开屋子一样的“被困感”,它也使得影片有一种正方形home video抑或是老照片一般的怀旧感,很好地表现出影片对“时间”这一概念的微妙把玩。

影片很大程度地挑战了观众的耐心。我一开始也不太适应那么多的长镜头,确实觉得有些拉长的长镜头、空镜头没有那么多的意义,甚至直到那段长达五分半钟的“臭名昭著/饱受赞扬”的Rooney Mara一个人吃巧克力派的长镜头,我还是没有很好地理解。可看到影片后半段,我忽然终于在一个个长镜头里感觉到了一种慢慢渗入全身的孤独情绪。

有很多影片其实都是关于丧偶之后,被留下来的一方的疗伤故事。可这部影片的角度特别,选择从鬼魂的视角去描述死亡将两个相爱的人永远隔开之后的故事。看到有短评说这是又一出的人鬼情未了。可有人想过吗,当“活下来的人”选择了迈向前方,“被留下的鬼”、未了的情又该何去何从?

"I'm waiting for someone."

"Who?"

"I don't remember"

两个披着床单的鬼魂在自己人去楼空的屋子里隔着窗户对话。

“等待”

这是影片的一个很大的主题。等待。为什么等待?等待谁?ta回来吗?要继续等吗?一个一个的问题在看不到尽头的漫长时间里渐渐逐一消失。等待中,时间失去了它的速度,也丧失了它的意义。

当另一个披着床单的鬼魂站在被推土机碾压过的废墟之上,对男主角C的鬼魂说:"I don't think they're coming" 之后,说完这句话的一瞬间,她的床单砰然落地,那个丧失希望的鬼魂烟消云散。当等待已经变成了存在本身。不再等了,也就不存在了。

而只要尚有一丝执念,便会继续等下去。

于是男主角等啊等。爱人有了新恋情,从房子搬走了他还在原地等待。新住客换了一任又一任他还在原地等待。房子被夷为平地高楼大厦拔地而起他还在原地等待。斗转星移,沧海桑田,站在原地等了几十年几百年等得轮回时间回到最初的源头重头再来一次,直到终于回到原点。那么多的等待,只为了抠出那张爱人走之前,被她塞在墙缝里的小纸条。那是支撑着他熬过所有时光里的悲伤与孤独,愿意一直等下去的唯一原因。而在抠出了那一张心心念念的小纸条之后,他却顷刻间消失。一张没有生命的白色床单落在地板上,电影随之结束。

观众无从知晓那纸条上写的究竟是什么。我原本想象这一定会是一句饱满深情的情话,亦或是她记录的他写给她的歌曲。可无论这句话是什么,它却让鬼魂一瞬间绝望得放弃了全部希望,灰飞烟灭。几个世纪的等待都不再具有意义。哀莫大于心死。

我震撼得说不出话来。

不,不应该是这样的。那么温柔可爱的鬼魂,披着床单默默注视守候着自己的爱人,最后他放弃了,他消失得无影无踪。我抱着头不想去相信。

原来我还是不甘心。我还是抱着一点小小的执念。我还是会想起你。我还是有想要和你联系的冲动。

可是真的没有人会再回来了。

即便一个执念足以照亮我全部的光阴荏苒,这根蜡烛也早就应该被吹灭。因为它的燃烧没有任何意义。它只会让黑暗里孤独的形状更加清晰。

所以呢,还是早点放下得好。