1、石原里美,西野七濑,成田凌,樱井由纪,井之胁海,金泽美穗,真矢美纪,田中圭,池田铁洋,绪方义博,穗志萌香 主演的电影《灰姑娘药剂师》来自哪个地区?

爱奇艺网友:电视剧《灰姑娘药剂师》来自于日本地区。

2、《灰姑娘药剂师》是什么时候上映/什么时候开播的?

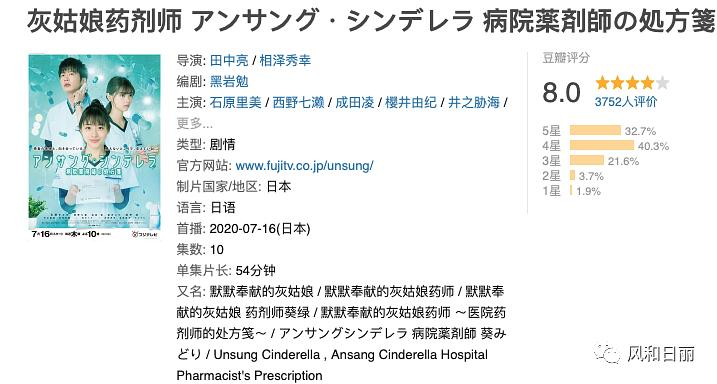

本片于2020年在日本上映,《灰姑娘药剂师》上映后赢得众多观众的喜爱,网友总评分高达4137分,《灰姑娘药剂师》具体上映细节以及票房可以去百度百科查一查。

3、电视剧《灰姑娘药剂师》值得观看吗?

《灰姑娘药剂师》总评分4137。月点击量290次,是值得一看的日韩剧。

4、《灰姑娘药剂师》都有哪些演员,什么时候上映的?

答:《灰姑娘药剂师》是2020-07-16(日本)上映的日韩剧,由影星石原里美,西野七濑,成田凌,樱井由纪,井之胁海,金泽美穗,真矢美纪,田中圭,池田铁洋,绪方义博,穗志萌香主演。由导演田中亮,相泽秀幸携幕后团队制作。

5、《灰姑娘药剂师》讲述的是什么故事?

答:日韩剧电视剧《灰姑娘药剂师》是著名演员石原里 代表作,《灰姑娘药剂师》免费全集2020年在日本隆重上映,希望你能喜欢灰姑娘药剂师电视剧,灰姑娘药剂师剧情:综合医院的药剂师,葵绿。即使不如医生受患者信赖、即使不如护士与患者亲近,今天的她也依然为了守护患者「理所当然的每一天」,在院内奔走!

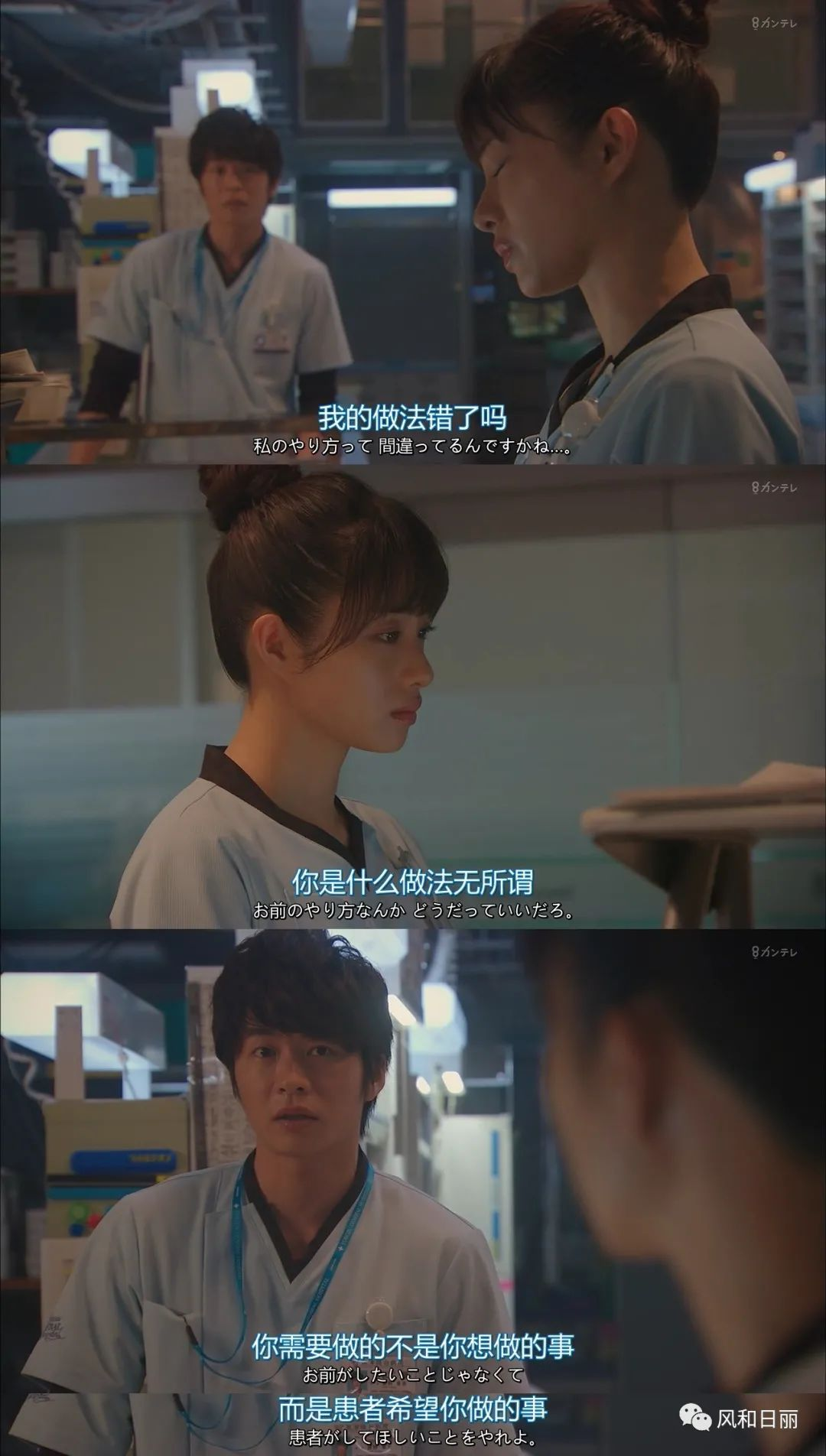

《默默奉献的灰姑娘》剧评:n 起初可能还会比较尴尬,但看到第二集,我觉得我对这部剧其实还挺满意的。n 这部剧的发展节奏还是挺好的,一集可以穿插好几个故事,尤其是在每集片尾有关患者未来的影像,确实挺让人感动的,这也是我以往所经常关注的点:那就是影视中只展现了解决当下问题的场景,我也总是想象每个人后来的发展。

接下来有关女主和女二的一些看法在下面的图片里。n

【本文同步微信公众号风和日丽(singthelife),未经授权,请勿转载】

石原里美新剧《灰姑娘药剂师》本月开播,追了三集,质感还不错。n

职场味很浓,目前感情戏浓度不足1%,能看出一点端倪,可能会在中后段剧情里萌芽发展。

上班非常憋屈,但又无可奈何的人,适合追这部剧补点气。

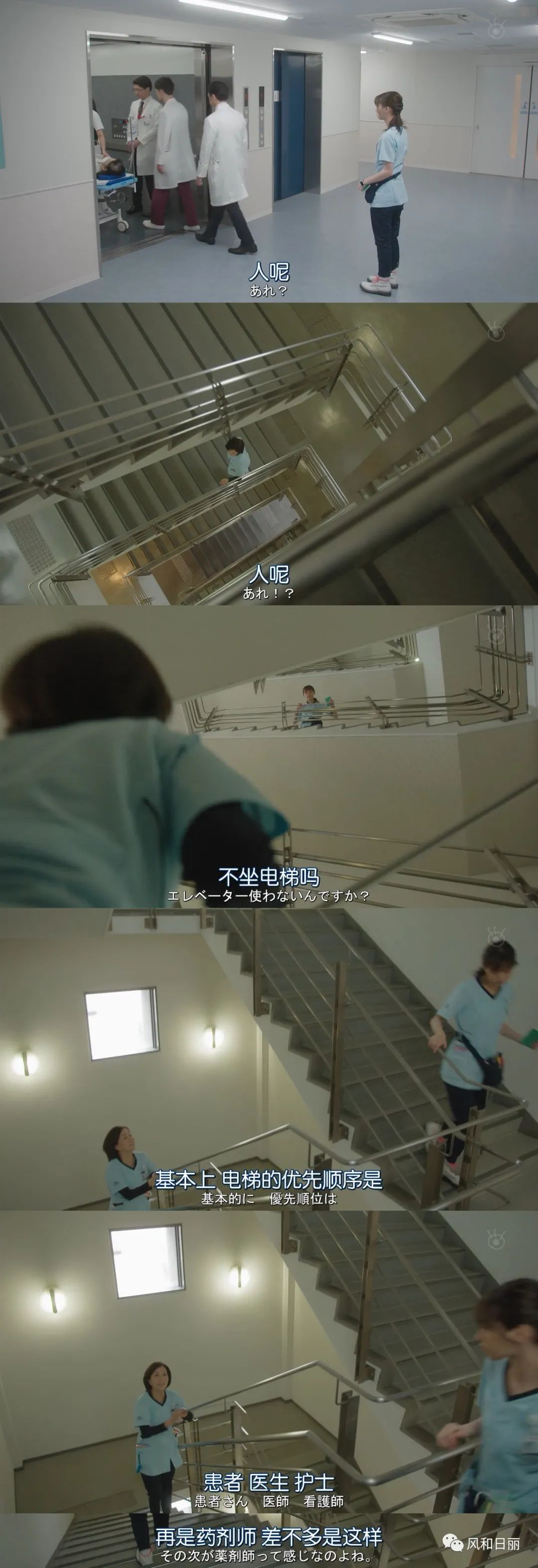

石原饰演的葵绿是药剂师,医院鄙视链最底层。

医院电梯优先使用顺序里,药剂师排在最末,他们只能爬楼梯。

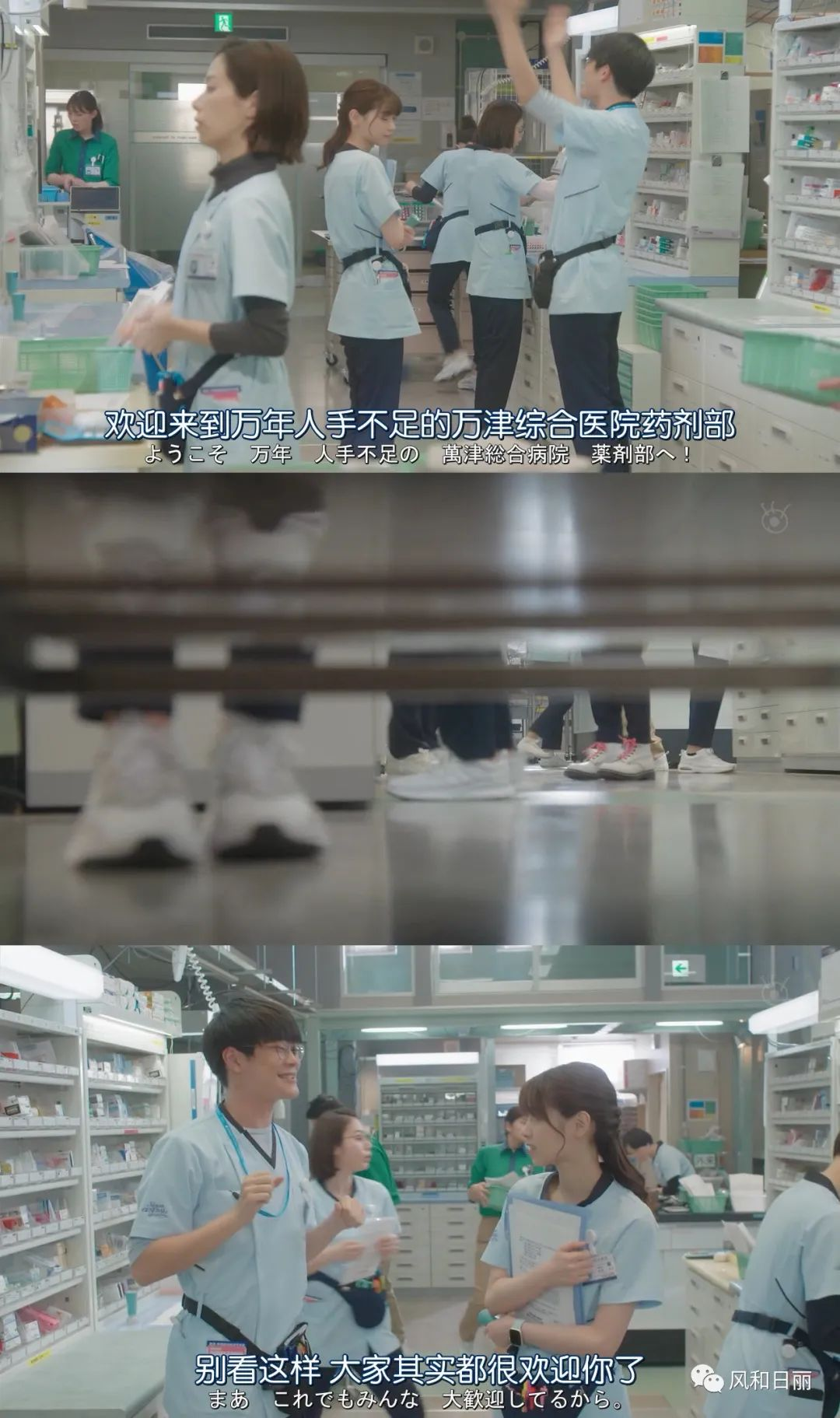

但工作强度每天都是负荷满满,新人报道,大家都是用「跺脚」欢迎。

这里每天都是兵荒马乱,药剂师经常干着费力不讨好的活儿。

医生鄙视他们,病人更是日常作妖。n

光芒都是医生的,药剂师完全就是赠人玫瑰,手无余香。

这种工作看起来很憋屈,每天忙得要死,还不被重视。

葵绿的职场作战精神很有代入感。n

她业务好,有一种死磕精神,容不得半点马虎,毕竟在医院,精益求精是刚需。

她也有个性,敢挑战权威。

她所在的是一个边缘部门「药剂部」,同事们都抱着「不求有功但求无过」的精神,矜矜业业做好分内的事情。

葵绿的「爱惹事」,在她领导眼中是颗定时炸弹。但她又不是那种浑身带刺的「惹事」,她的「惹事」都是有理有据,而且确实可以帮助解决问题,只不过在职场规则中有一句「不在其位不谋其政」。

就像你遇到一个项目,你负责的部分完全没有问题,可以顺利交差,但你发现其他同事因为把控不严,存在风险。你是待在自己的安全地带保平安呢?还是主动指出问题?你的好心,还会惊动别人的奶酪,落个不讨好的恶名。

只不过葵绿在医院,所有问题都可能影响病人,在她眼中,病人最重要。

#她的死磕精神里首先包括和自己死磕#

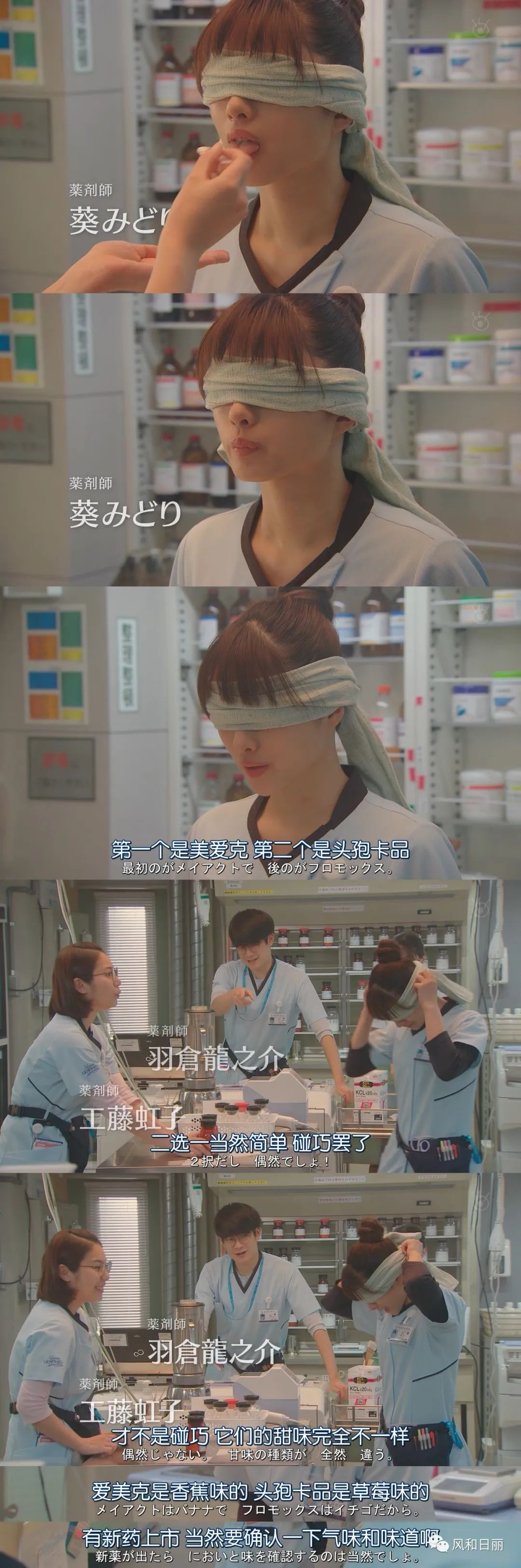

你以为药剂师就是给病人配药、发药么?

没那么简单。

葵绿喜欢和自己死磕,她会尝遍所有药品的味道。她自己知道药的味道,才能更好地督促病人服药。

有些药味道很苦,小孩不愿吃,她要想办法如何让药更入口。

比如咨询过其他同事后,放在冰激凌里混着吃,口感就不错。

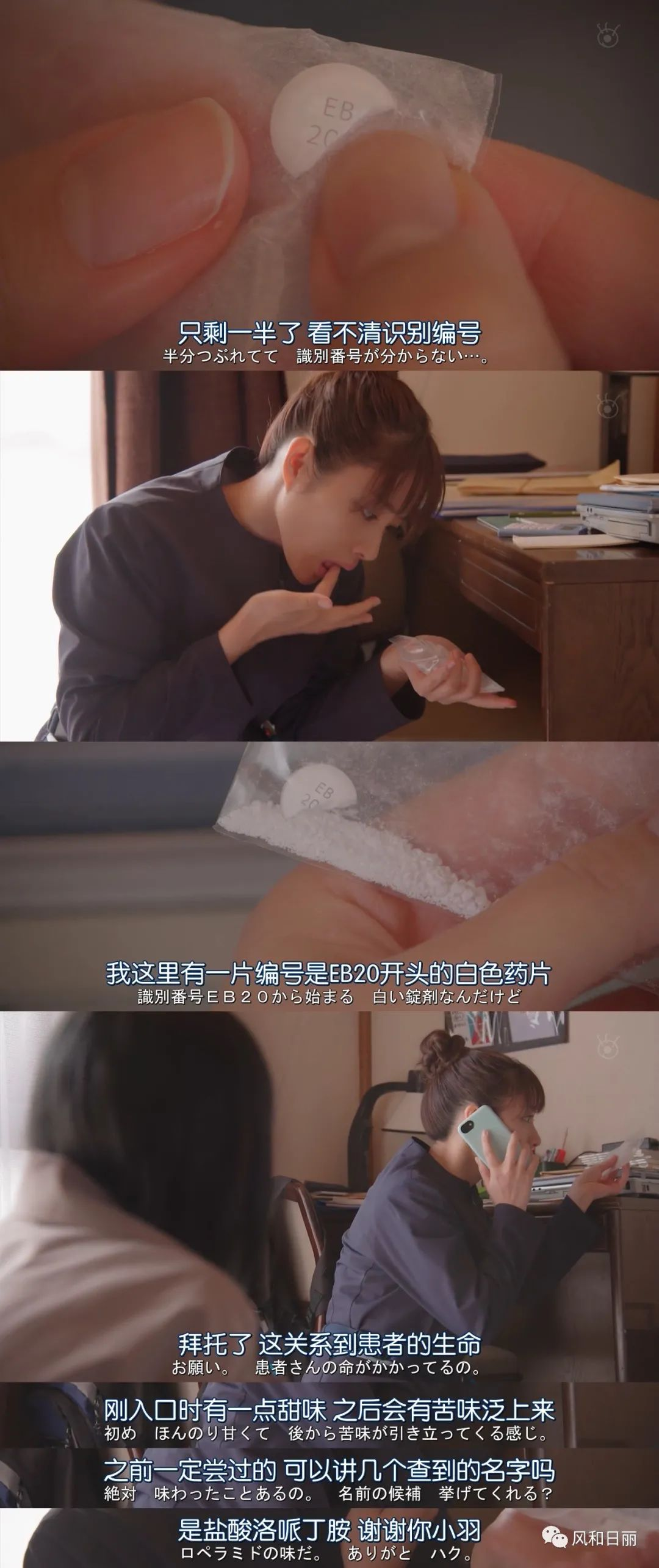

第二集出现的紧急病例,病人危在旦夕,医生不知道他过去的服药史和病例,不敢配药。

葵绿只能跟着家属赶到病人家中,她一边用舌头试药,一边和医院同事电话确认药品范围,她没法精准确认。

再根据各个医院留下的联络卡,一家一家联系,最终确认病人服用的药。

她对自己要求很高,无论是业务能力,还是情绪管理。

即便她人微言轻,经常遭受白眼。

她首先做的是「自控」,情绪稳定必须第一优先。遇到不可一世的医生,药剂师对接工作无法顺利展开,葵绿只能把姿态放到最低。

她发泄的办法也很直接——疯狂地敲章。

每个人都需要用公章来落实自己的责任,她就用这个随身携带的物件当做自己的缓冲剂。

面对职场打压和不公平对待,她可以做到微微一笑。

从假装镇静,到强装镇静,敲章动作一直伴随她。

作为医务工作者,不轻易表露自己的个人情绪应该是基本素养。

她走个过道,疯狂敲章几十秒钟,气就咽下去了,这种情绪处理方法很划算。

不用别人的错误来惩罚自己,你可以腾出更多时间做有意义的事情。

#如何激活上班的成就感?#

这是一个很矛盾的问题,很多人上班只是为了养家糊口,无须投入太多真情实感(这并没有错)。

但初入职场的我们,还是要给自己理想的光环。随着时光的流逝,一部分人可能觉得疲乏了,也就开启了得过且过模式,说不定那会儿的你还留着几口气,准备血战到底呢。

上班成就感不强求,真的随缘,看每个人的特点和目标。

但就我个人感受而言,上班有成就感,时间过得特别快,而且这种成就感可以同步到生活中,让生活充满动力,至少我们心情会很好。

医疗剧除了说工作本身,还会从病人故事中找启发。

这大概是服务行业的共性,如果你的工作要对接各种各样的人,你也慢慢跟着感受到了人生百态。

第三集这位小学老师的故事很感人。

他身体不好,需要经常做透析,这样必然会耽误工作。

他是一个要强的老师,却也力不从心。

老师圈和家长圈开始流传各种闲言碎语,有的学生还给老师取外号叫「吐吐老师」。因为他要服用各种药物,有些药有催吐的副作用。

老师有点自暴自弃,他觉得人生无望,也不好好吃药。

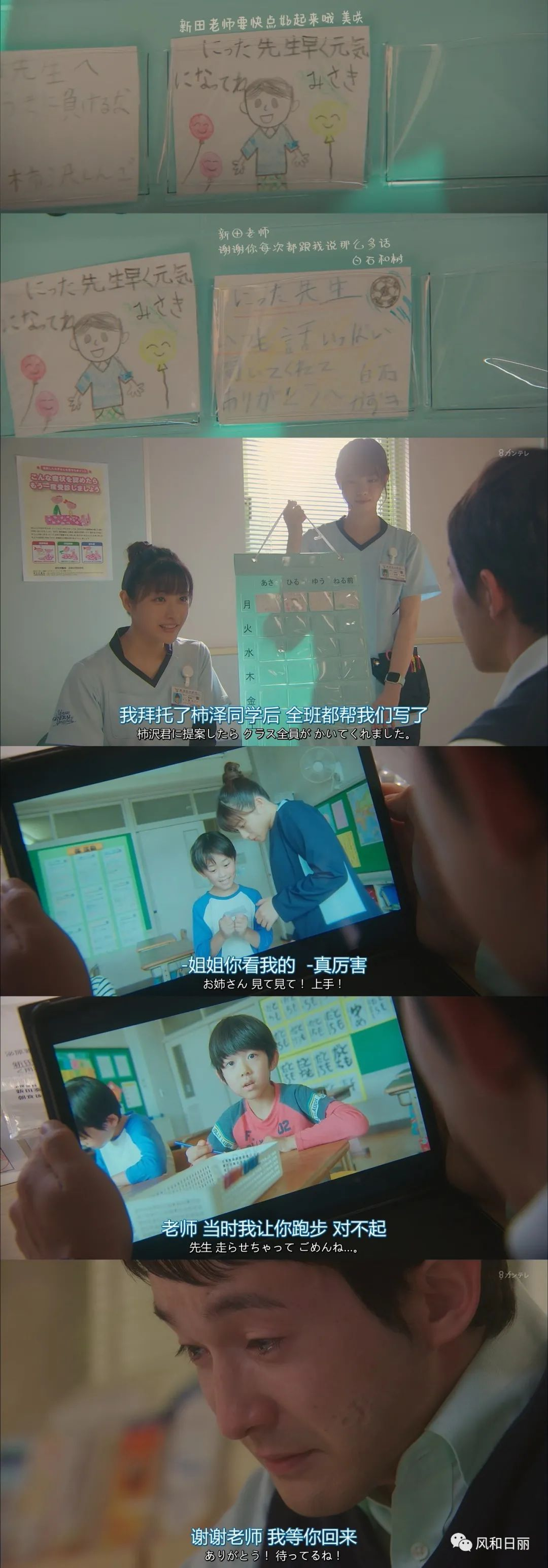

葵绿默默带着同事去学校开展疏导工作,让孩子们给老师写小卡片,并且录制鼓励的视频。

老师看完,惊呆了。

他虽然要强,带病上课都是靠毅力,可他也需要肯定和鼓励。

多年教学工作,因为带着病痛,他自己又有些敏感,不愿和人分享自己的心事,久而久而容易有挫败感。

孩子们的小卡片画得好暖。

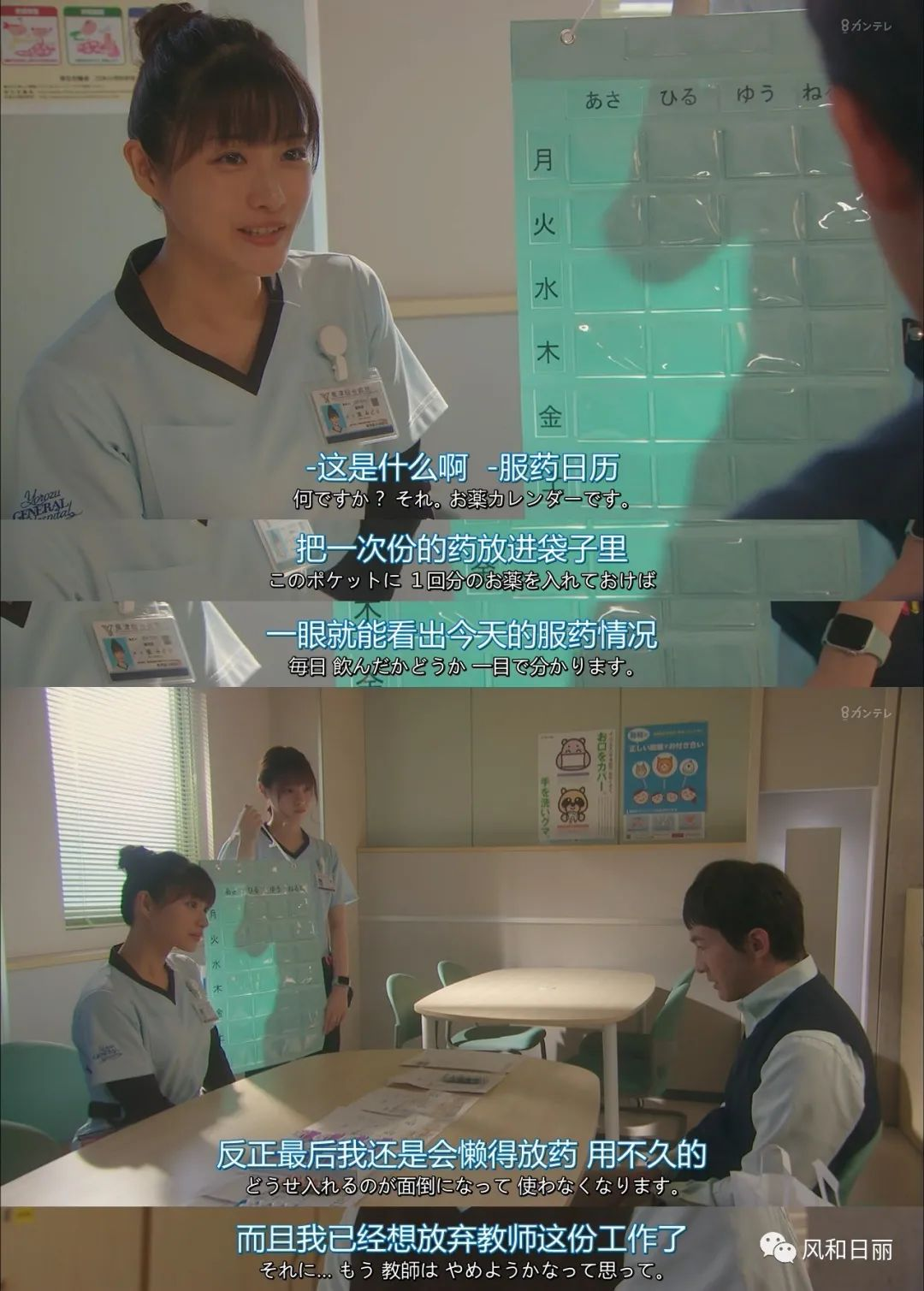

葵绿还帮他做了一个吃药日历袋,颜值很高。

老师含着泪说:我不会自我放弃了。

得到学生的鼓励,老师满血复活。

这段故事还有另一条冲突线。

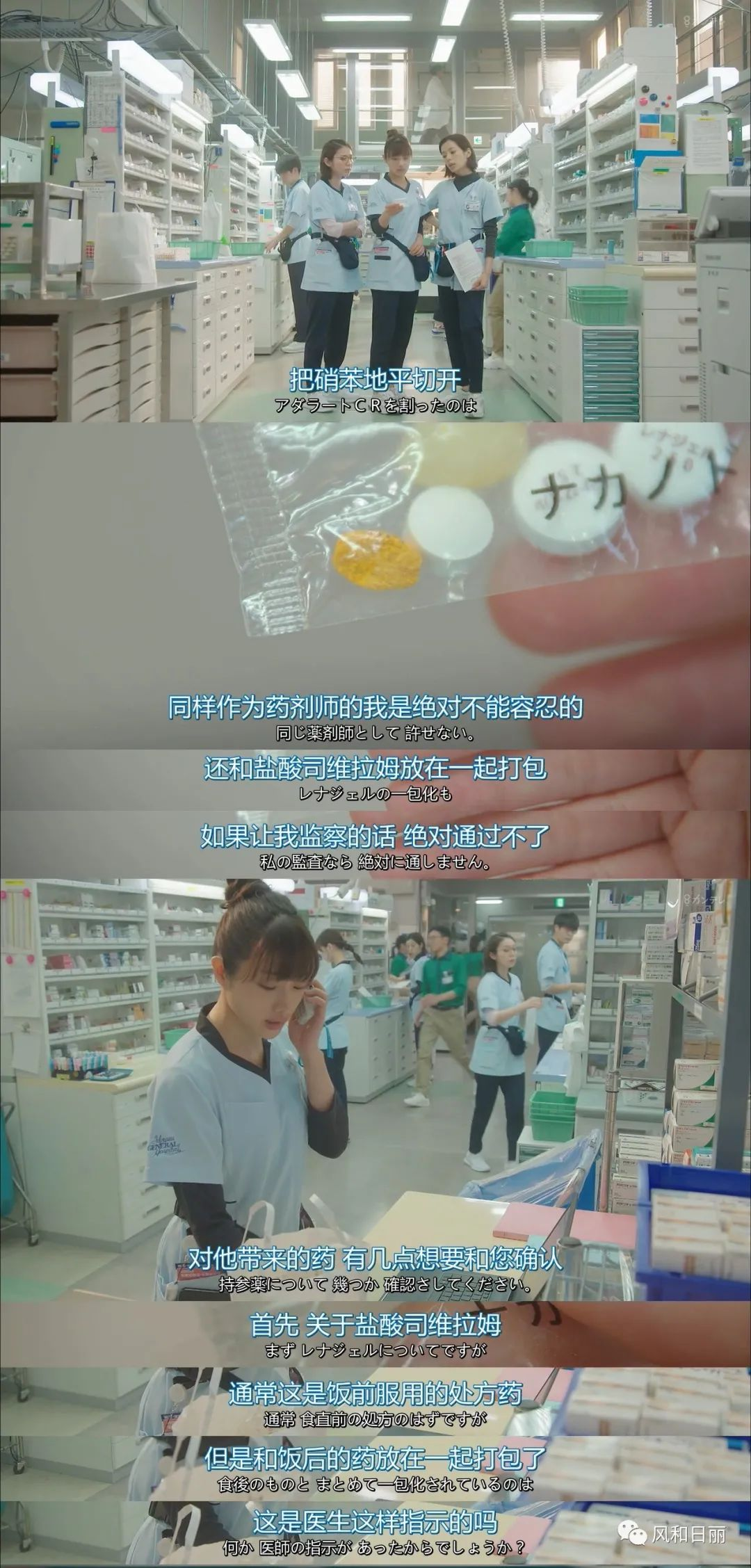

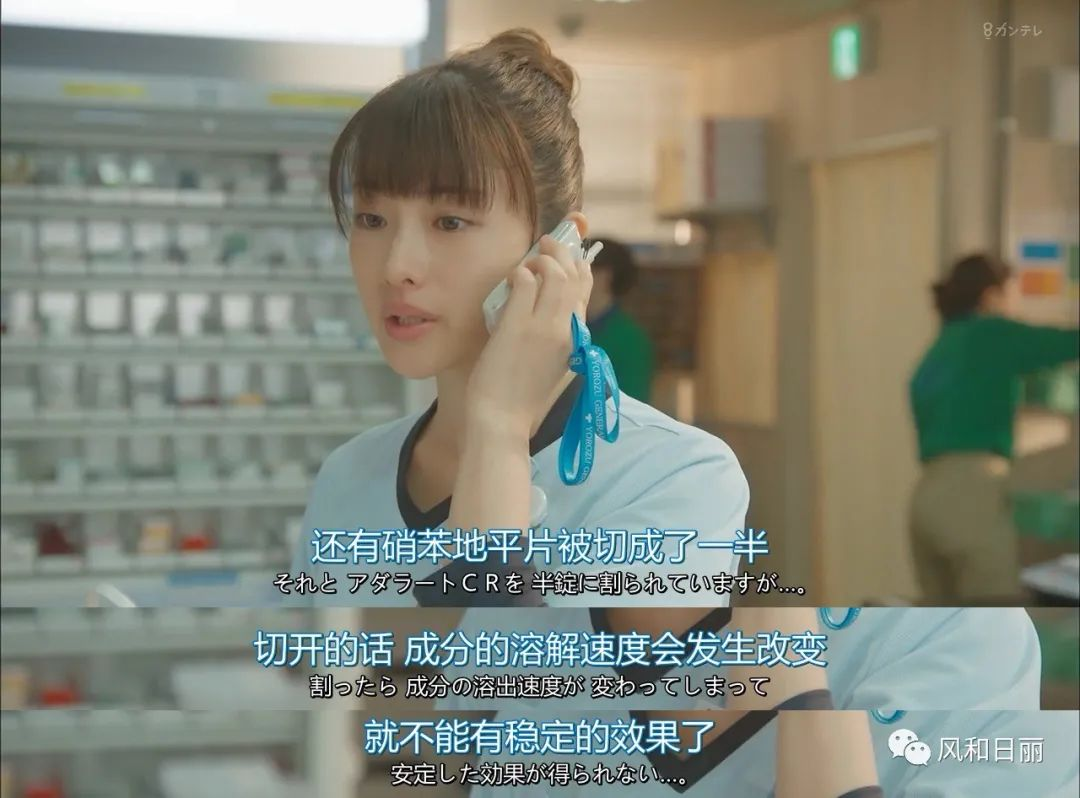

老师原本是去外面药房开药,但药房的药剂师细节做得不到位,比如有的药混在一起,有的药竟然切掉一半。

医院药剂师们看到后,瞬间气炸了,因为这可能会给病人带来危害。

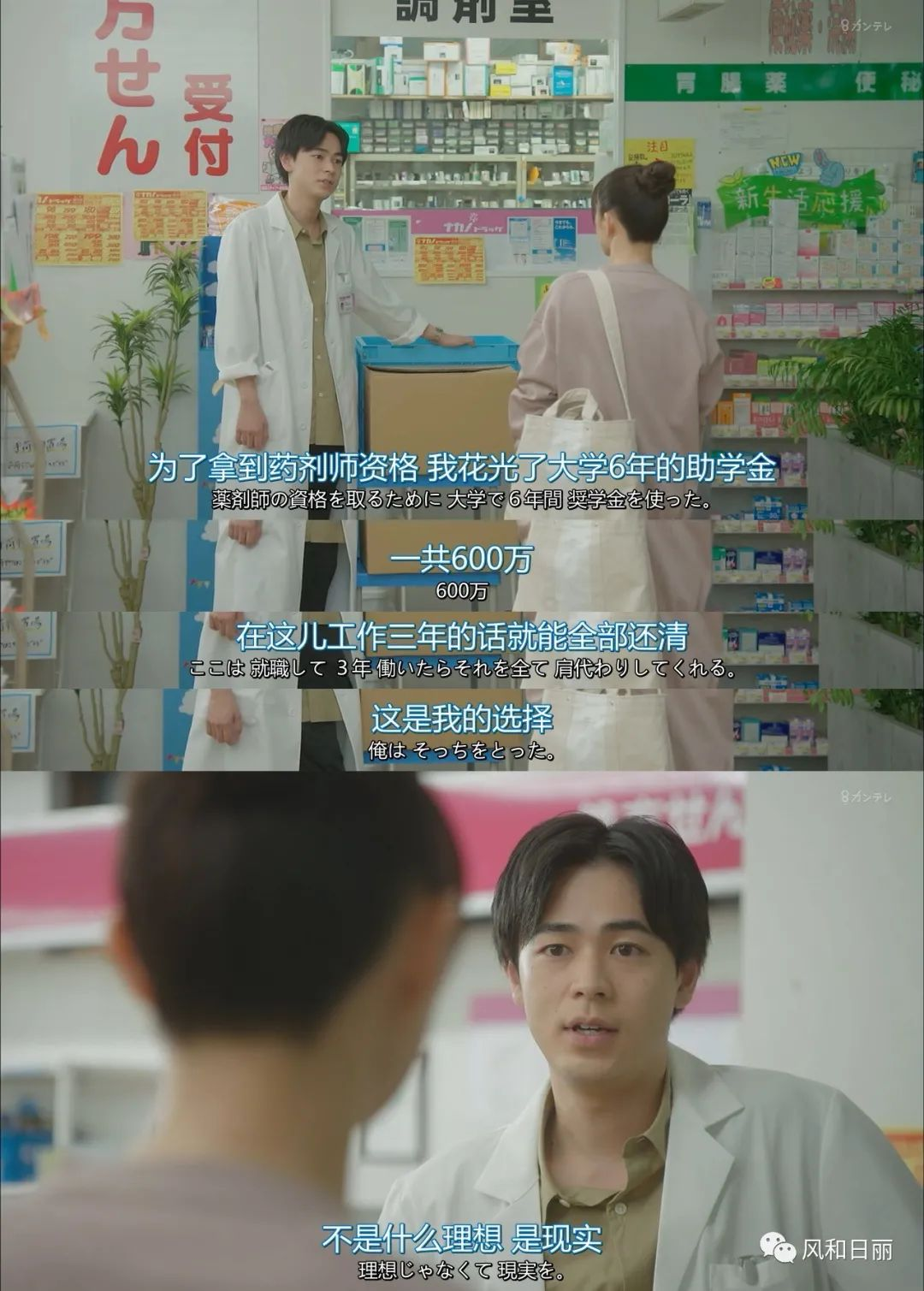

葵绿开始去找院外的这位药剂师恳谈,两种职场思维大碰撞。

对方曾经也怀揣着理想做药剂师,药房的药剂师还比较特殊,每周要坚持上三天夜班,日积月累下来,他身心疲倦。

他在死撑,而葵绿坚持热爱。

日剧总是会给困境注入生机盎然,困境的类型各种各样,总有一样是我们的同款吧?

最后那位老师也去药店感谢了这位药剂师,受到鼓励的他,仿佛又看到了自己的初心。

工作的成就感,取决于你还有没有热爱。

如果有这份热爱,即便中途你心灰意冷,你还是有机会完成自己的重启。

如果一开始就没有热爱,可能你选错了工作或者行业,那你需要重新思考一下了。

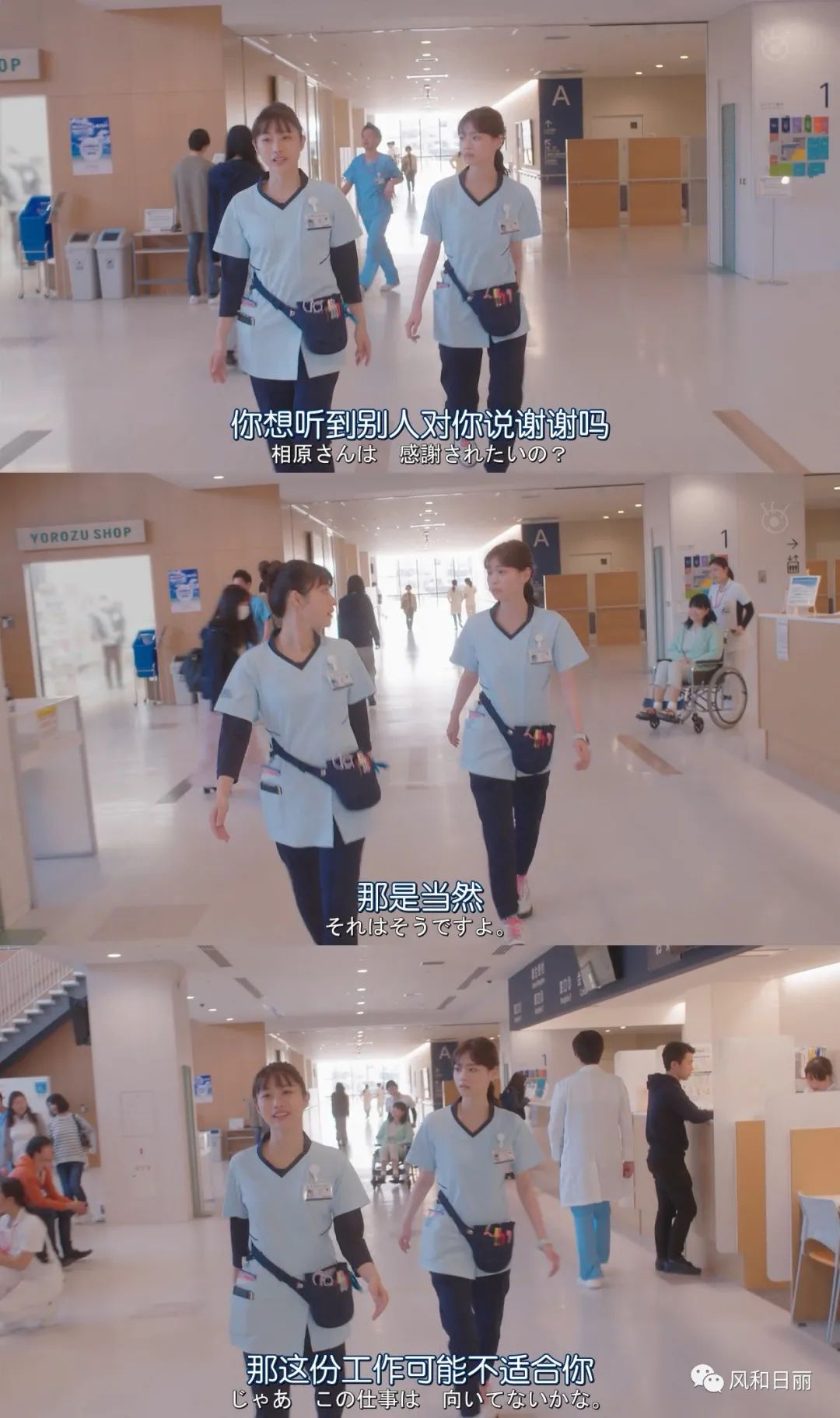

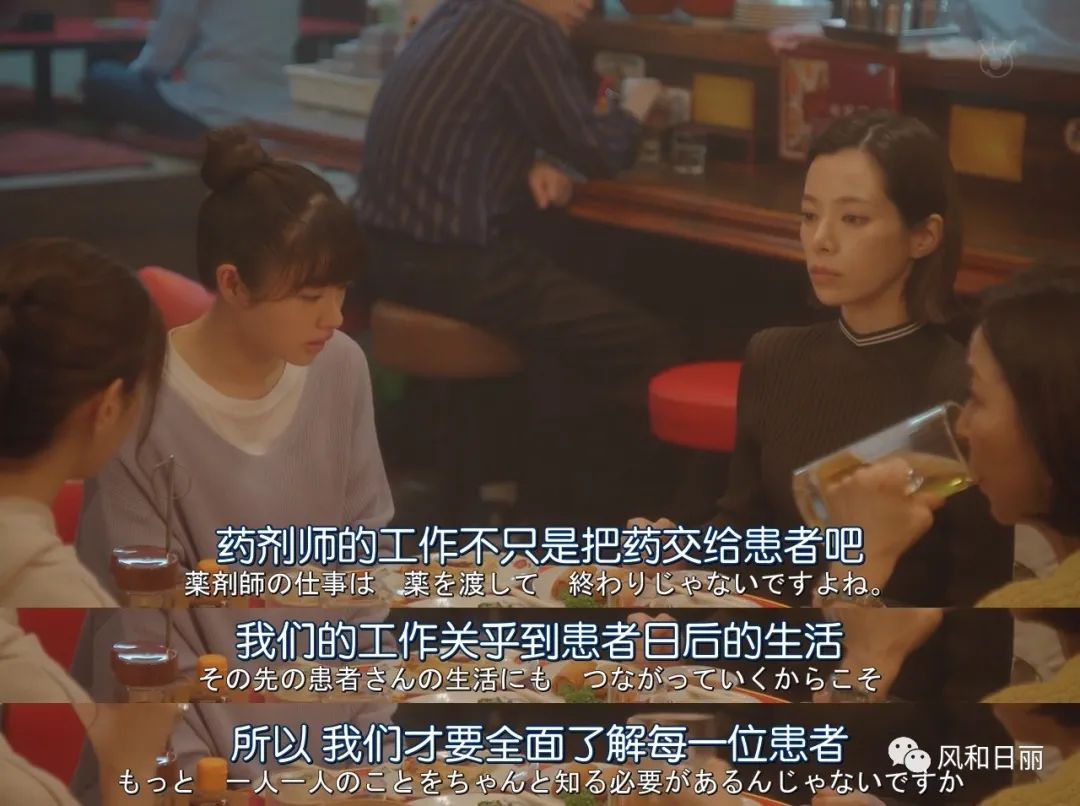

葵绿很喜欢和病人沟通,她喜欢挖掘病人的服药感受,包括整个生活状态。

她觉得这是药剂师的成就感,看着病人乖乖吃药,恢复健康。

但她同事就觉得:你对一个病人不要投入过多时间精力。

医院药剂师也有硬性指标,如果达不到这个指标,医院很可能就取消药剂部。

病人服药就得不到这么细心的服务了。

葵绿一直就活在各种高压下,总是有人用各种条条框框来约束她。不过她就是听听而已,她还是把病人的利益放在首位。

说到底,葵绿业务能力过硬,她有抗衡的资本。

如果你工作特别彷徨的时候,先问自己这个问题:你的业务能力足够强么?

她每天都会打磨自己的试药基本功,而且对药理知识了解得很深入。

可能这些业务范畴已经超出了普通药剂师的规定,但她这种锲而不舍的学习精神,还是成就了她的强大铠甲。

虽然活在鄙视链底层,她每天都是一脸阳光。

懂得专注自己的主要矛盾,不在无关紧要的事情上劳心劳神,葵绿的这个习惯很好,一旦养成,受益无穷。

四字总结药剂师这个职业:靠爱发电。

现实里哪有那么多爱,所以大家就都成了摆设。

评论里有人说这部剧主角的光环全靠粗心粗鲁的医生衬托,可是,现实是,医生真的会犯错,经常,且坚定的相信自己不会错,尤其在用药上,这种迷之自信被患者,护士,医生本人巩固的跟堡垒一样:医生因为医学知识的优越感,患者本能相信医生,护士天生是医生的助手。最后受害的是谁呢?

我想,比起想渲染药剂师这个职业的所谓伟大,这部剧更深刻的主题是唤醒每个人对每一份工作的理解和尊重。这世上不是所有工作都像医生那样自带崇高精英不可一世的气质,每年高考生十个报医科大学校的志愿九个是想去临床,但其他的岗位或专业就真的不重要了吗?

显然不是,只有大家都用平等的眼光去看待各自的职业,更多默默无闻的岗位上才有更多默默无闻的人发光发热。这人间才能靠爱变的更美好。

最后这五星全给葵绿这个完全合格的药剂师,虽然有点理想主义,但如果真的所有的药剂师都如此,那该多好。

十元妹子的演技暂且不评价,听说原作本人好像有医疗背景,然后看了看编剧是黑岩勉,光是这一点,我觉得剧情方面可以放心食用。

说一下自己对剧情的看法。

不知是否能帮助大家理解剧集。

我会从一些奇怪的角度着手,因为很多剧情都特别触动我。

有剧透。

第一集,我印象很深刻的是急诊室里的手卫生行为(Aoi摁手消液然后反复搓手的动作)。今年特殊时期每家医院最常考的肯定就是院感(院内感染)的防控,说到院感防控,手卫生是必考点,看完剧中主角们的手卫生,还是很有医院的代入感的。

急诊病人这个情况,在我国,都是医生询问病史,用药史。像这样的抢救场面,一般是汇报上级医生,有经验的大佬们能迅速判断原因,指导用药。放在剧中,侧面反映Aoi的业务能力,可以说是很靠谱的临床药师。三甲医院会有临床药师跟着查房,对抗生素等特殊药物做出指导,提醒药物相互作用,这一点,极少有临床医生会反驳。

第一集的案例很有意思:未成年人1型糖尿病患者的心理问题。这个在临床上真的很多见,基层医院能遇到很多抗拒打针、不好意思在朋友面前打针的小朋友,最后因为糖尿病酮症酸中毒反复出入急诊的。剧中虽然疾病发展有点不一样,但是患者面对母亲的态度可见,小朋友患者的内心仍然是一种比较不稳定的状态:因患病而脆弱,因同龄人的区别对待而自卑,因“疾病相关人员”(家人、医生、药师)的指导(或者说强迫)而愤怒。

每个人对于事物的看法都不一样,特别是敏感脆弱的青春期小朋友,有时候我们自以为正确的思考回路真的会引起他们的反感。我们自以为在拯救她,其实只是在“标签”她。

大人们想找解决方案,小朋友们只想要认同感。

所以学会正确沟通真的很重要。从对方角度出发,再来谈话的话,可能效果会更好。

第二集,一个是厚劳例行检查麻醉药品。这一点可能药师小伙伴们会更感同身受。作为医生,我只在开麻药的时候被他们电话炮轰过。在精麻处方的问题上,千万不要反驳药师,毕竟任何一张精麻处方都不允许出错。

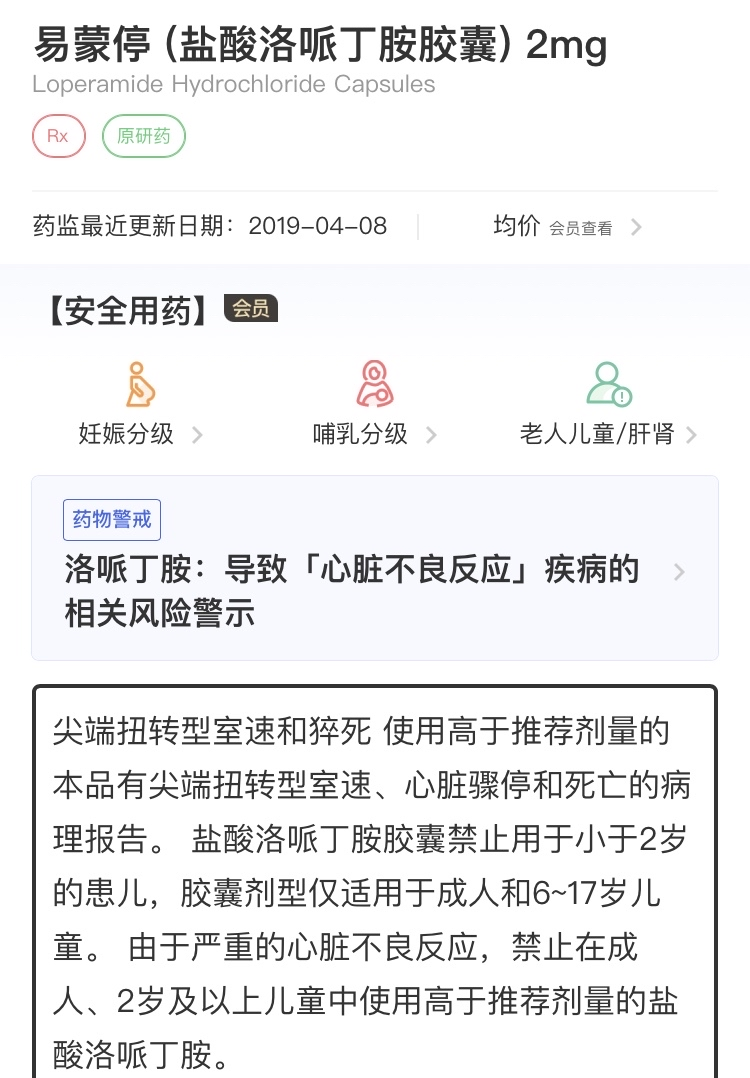

然后是过量服药导致心律失常的,这个案例很典型。放一张“用药助手”上的图

这里不过多讨论(担心自己最后写成了病例讨论)。临床上,一般吃坏东西导致拉肚子的话,不会用到它,大家放心。

第三集,是一个肾病的患者,需要透析所以口服药很多。

药店擅自把20mg切半当成10mg发给病人,这种行为看了特别生气!

我个人觉得国内不会有医院会发生这种事情。因为现在都是电脑开处方,没有这个药,医生根本开不出处方,有些药你开了错误的用药方式,电脑直接弹对话框,强制要求修改,没办法保存的。还有医保的制衡,比如第一集中,Aoi去处方疑议的那次,PPIs你开一天三次的吃法,放在我国,分分钟被医保教育人生。????

所以,这一集告诉我们,有些药能切有些药不能切。切记切记!

我认为患者擅自掰开药物服用是可能的(我本人就干过这事,不过掰的药是掰了也不影响药效的),但是有很多药,掰开吃,药效完全不一样,还有些胶囊的,不要去掰开服药,吸收的地方不一样。

????大家不要随便按自己的想法来吃药,仔细看一下药盒上的说明,如果愿意,好好读一读用药说明书,真的不行,问问药房的药师,或者问医生,把专业的事交给专业的人吧!

第四、五集

这两集带出一个问题:面对肿瘤晚期无法手术的患者,是选择激进的用药(包括临床试验)还是姑息治疗,这是困扰每一个家属的问题。因为这个问题没有正确答案。而最为艰难的就是做出某个决定。无论家属选择哪一种,另一种可能性都会成为家属心中的刺,这种时候家属的心理反而需要得到关注。“死亡五部曲”是围绕所有临终患者家庭的,有时候家属的心理,较患者而言,反而是滞后的。

剧中患者及家属询问药师意见的时候,Aoi的回答,让我捏了一把汗。在日本,是不是从来没有患者医闹行为?这种双方互相理解的医疗现场,可能只存在于剧中。我持保留态度。

最后老爷爷看了一场棒球比赛真是太虐了,我隔着屏幕看,看哭了。⚾眼睛里都是棒球了。

第六集

抗生素滥用,是全世界的问题。

不过没想到这一集是这样的展开,我还是很意外的。考虑到老龄化问题和空巢老人这个现实的存在,唔,我还是有点不理解双方的行为,难道剧中医生就不能开些安全点的药吗?!一定要抗生素吗?!

然后想多说一句,看到这里小伙伴们,真的不要痴迷抗生素,很多疾病真的不需要抗生素(比如最简单的感冒)。滥用抗生素的危害,光是这一集就已经可以看到冰山一角了。

在正规医院,是否需要用抗生素,还是需要听从医生及专业人士的意见。

第七集

这一集的安排就有点让人感慨。

一老一少的搭配,太日常也太可爱了。看着自己推动的项目的受益者,顺利恢复的时候,这种内心的满足感,大概可以让老阿姨回去再战三百回合。

这一集里我最满意的片段是心春倒地时,在场两位专业人士的行为。整形外科的医生,即使前一秒还在和Aoi互怼,下一秒立马进入抢救态势,标准的急诊问答模式,认清自己医生的身份,发出指令(叫Aoi拿担架),自己守在患者身边,等待其他同事到现场。

这个小细节让我觉得,终于有部剧,把医生当成“人”在看了,医生不是“神”,不是“圣母”,不是“救世主”,不可能24小时无时无刻都在讨论病情、看门诊、上手术、查病房。我们也有自己的休息时间,也会在闲暇时刻吐吐槽,聊聊八卦,饭点的时候还是会饿需要去吃饭的。

医生没那么无所不能,不能起死回生,但也不是很多新闻里说的那么不负责任、唯利是图。在需要我们的时候,每次我们都会拿出自己的专业水平,做我们该做的事情。

医学是一门需要合作的科学,临床、护理、药剂、医技、后勤、行政,缺一不可。我们都为患者的健康提供过自己的专业知识。

希望大家不要再以为我们只是开药的,只是个配药的,只是个打针的,只是个拍片的。我们的每一个决定,都是经过学习、经过思考、经过训练的。

好了,以上是自己的观后感,到最后有点情绪激动,有点小啰嗦。

第八集

这一集又好哭又好气。

开篇聚焦了恶性肿瘤晚期患者的姑息治疗问题。特别是疼痛管理,以及终末期患者的临终关怀问题。

终末期患者多半处于嗜睡甚至昏迷阶段,家属的意愿成为唯一的诉求。“以病人为中心”的决策大多数时候并不是那么顺利,每一位家属都有自己的要求。要求不惜一切代价延长生命的,要求放弃治疗单纯减轻痛苦的,因为资金不够要求放弃回老家的。到底什么才是真正的“为病人好”?谁也不知道。纠结、泪水、悔恨、遗憾交织,形成一个又一个的选择。

医生只能提供选项,做决定的是家属。

不论做什么决定,很多人都会一遍又一遍反复问自己:我做的选择真的对吗?

就算当事人是医务工作者,因为平时学的专业知识越多,越明白副作用,就越是纠结。这种无力感,你看再多论文、看再多指南也缓解不了。

所以,我一直支持将病情告知患者本人,让患者参与治疗方法的选择。因为患者与家属的沟通,也是很重要的事情。如第5集的老爷爷,我觉得这种沟通,后期对家属成员之间的心理恢复都很有帮助。

当然大部分肿瘤病人都会有不同程度的心理问题,很多会陷入抑郁的状态无法自拔,这个时候要靠家属的陪伴和劝说,以及病人本人的求生欲望来帮忙。

剧中还有一个概念是居家治疗。这一点体现的是社区医疗和家庭医生系统的完善,药店能够开出吗啡,光这一点,就看出和我国的体系有很大的区别。

然后生气的地方到了。。。

千万别告诉我,现在我国还有主动把自己的药给小朋友吃的家长!?

我觉得应该没有吧。这种常识问题。

家长的语气有点讨打,药师们的处理方式大好评。一般临床上,如果自己无过错,遇到这种明显耍赖、难沟通的,应该第一时间汇报上级,等待第三方处理。

第九集

开篇暴击。

这已经是本剧第三次关注癌症了。癌症是全世界亟待攻破的难题。而我惊讶于前辈有家族史,居然没有定期去检查。感谢国内CT的普及和降价,让大多数患者哪怕是自费也都至少能负担起一次CT检查。每年一次的胸部CT检查真的很重要。千万别以为自己还年轻,癌症的年轻化是一个很可怕的现象。因为很多人没有任何诱因,只是体检时查出问题。所以如果体检出现异常,一定要去专科进一步评估。如果能早期发现,早治疗,预后将完全不一样。

然后是“产后抑郁”的话题。

最近新闻里在说普及大学生及孕产妇的抑郁症筛查。这一点是很重要的一步。但我也不希望这一点反而引发全社会对抑郁症患者群体的歧视。

不知道别的小伙伴上大学时有没有做过心理评估,我们大一入学时有心理评估,不合格的还会被叫去心理咨询中心和心理老师喝一杯茶。

剧中“育儿神经官能症”这个疾病我有点没理解,因为我不是主修精神卫生科,专业方面没办法说得更多。

倒是大半夜的一个人值班,发现患有精神心理疾病的患者来到她不应该来的地方,普通人的第一反应绝对是联系保卫科,不然就有可能产生Aoi剧中遇到的结果。

而Aoi安慰病人的话,我之前会觉得这是自我意识强加于别人。但是自从我去120院前急救中心工作过之后,非常赞同她的话。经历过这次疫情的人们,可能会有更深的理解。

因为有人还有重新开始的机会,有人只能被不幸与意外裹挟,还有人只能数着最后的日子度过每一天,而有人的生命永远留在了过去。

意外和明天,哪个先来,没人知道。

但是,如果你已经不再对未来抱有希望,如果你觉得世界太糟糕,可以试试去任何一家三甲医院的急诊室的角落里坐一个晚上,看一下连轴转的急诊分诊台,看一下步履匆匆的急诊医护人员,看一下忙碌的挂号处,看一下不断从住院部下来会诊的专科医生,看一下来来往往的病人,看一下病人从救护车上送下来被推进抢救室的情景,看一下家属或焦虑或伤心或失落或颓唐或绝望的表情,看一下在急诊门口外抽着烟面色肃穆沉默不语的人,看一下走廊里或放声哭泣或默默流泪的人们,看一下那些坐立不安地在抢救室门口睁着双眼等待到天亮的人们。

天亮的时候,可能你仍旧厌恶这个不变的世界,想要与它同归于尽,但或许你会有一丝触动,觉得在这个不变的世界中,自己仍然有那么一丝希望。

第十集

这一集展现了临床试验及审查委员会的场景。

大学附属医院会有新药的临床试验招募,但是针对疾病有严格的入组标准。我认为,肿瘤患者不要放弃希望,因为活着,就可能等到新药上市的那一天。虽然很多人对新的药物可能不会有反应,甚至副作用大于获益,但这都是等到新药之后需要考虑的问题。虽然很残酷,但是疾病本身,已经导向了终点。希望还是要有的,万一实现了呢。

倒是心梗患者的用药指导,我非常佩服剧中药剂师的工作。能把药片的长相、名称、服药方法打印在纸上,然后进行用药指导。还能根据患者的经济条件,调整药物。国内,选择药物这件事情大多都是医生诊间的决定,当然更重要的一点是,还有医保的参与。今年国家启用了“集中采购”,哪些药能进入医保招标,哪些药才能用到患者手上。很多药物的价格真的很便宜,就算是自费病人,门诊药费也比之前有大幅度下降。

第十一集

最后一集,平淡的结尾。然而平淡才是真正的生活。本集涉及到的妇产科、儿科、神经内科等专业知识,我就不细说了。

本人从未当过家长,对当家长的心态一无所知。对当孩子的心态倒是有一点点心得。小孩子对情绪是很敏感的。我觉得家庭内部的语言暴力是会深刻地留在小朋友们心中的。更可怕的是这份暴力是以爱之名。这集的例子让我想起了第一集的糖尿病小朋友患者。人们往往会对自己缺乏的东西感到羡慕,不普通的人自然向往普通。

如果我以后要当家长了,可能会先买《儿科学》和《发展心理学》来看。这两本书让我在面对一个未成年人类展现的某些我所不熟悉的陌生行为时,能得到一个大概的思路。如果能及早发现问题,及早就医,就能及早解决问题。

Aoi的职业精神让我佩服。不论在哪个岗位,能沉下心来做好某一件事,真的很难得。值得我学习。

不多说了,我要回去看书啦。

看到结尾的小伙伴们,希望大家都能身体健康呀!????

作为一个工作两年的临床药师,深深的最近知道药剂师在国内属于小众行业,并不为人了解,说起药剂师大家第一发应就是:发药的,其实不仅普通人这么想,连很多医院的院长也这么想:就是发药的嘛,只要认识字就可以了。而且医改后,药品零加成,药剂科成为了成本部门,在医院的地位更低了,简直就在医院鄙视链的最末端,待遇也是最差的。

不太了解日本的医疗政策,但目前看的几集而言日本药剂师的地位与中国估计都差不多,尤其是开头一集,发现医生的处方错误后,卑微的提醒医生改医嘱,简直一模一样。当然,有的医院行政比较给力的,也能稍微硬气一点就是了。医生也是人,也会犯错误,药师也是保护患者的一道屏障,常见的纠正药品的用法用量这些就不说了,想起之前新闻上的例子,一个医生给一个患儿处方错误把维库溴铵当成氨溴索开了出去,最后患儿死亡了,如果当时调剂的药师是剧中的药剂师,这样药品和诊断不匹配的处方一定就被拦截了。当然有的医生也很好,药师指出他的问题,他也是很接纳很感激的。其实很能理解医生的角度。

看有的吐槽剧中的药剂师被吐槽天天围着病人跑,还去查房去病房不太现实什么的。其实很想说我就是那个会查房的药剂师,哈哈????,不过一般都是跟着医生查房,有时候还会被主任医师抽问什么的,回答不上来也是常有的。不是只有三甲大医院才有的药师查房,我们小医院也会有的。其实药学也有专门的查房,很多医院都没有搞吧,医生查完房后我会找一些患者做用药教育之类的,就像剧中的石原,问问患者的用药史之类的,之前有被患者问过我给她讲这些会不会额外收费之类的。其实石原做的那些,就是目前中国药学的转型之路,以患者为中心的药学服务提供者。但是,我敢说目前这项中国绝大多数的药剂师都做的不好。

其实,非常感动石原对患者的服务精神,也觉得很激励我们这些同行。其实我也有在想,为什么国内医院药学发展的这么惨淡,除了临床药学以外,大部分的调剂药师每天都是繁重的发药工作,没有学习的时间;药师的知识水平不够,不能给患者提供优质的药学服务,也是一大原因,我们的本科药学教育和我们实际的工作内容是非常脱节的。剧中的石原是一个对患者非常认真负责的药师,专业知识也很丰富,是我们学习的榜样。尽管我们受到的药学教育与实际脱节,那么如何做好药学服务就是每一个药师必须自我探索和不断加强学习的方向。当然我们不可能像每一个患者关怀备至,但是如何找出适当的需要帮助的患者,如何做好他们的药学服务,就是努力的方向,希望同行们都加油