1、凯瑞·福克斯,Alexia,Keogh,Karen,Fergusson,Iris,Churn,Kevin,J.,Wilson 主演的电影《天使与我同桌》来自哪个地区?

爱奇艺网友:电影《天使与我同桌》来自于其它地区。

2、《天使与我同桌》是什么时候上映/什么时候开播的?

本片于1990年在其它上映,《天使与我同桌》上映后赢得众多观众的喜爱,网友总评分高达3573分,《天使与我同桌》具体上映细节以及票房可以去百度百科查一查。

3、电影《天使与我同桌》值得观看吗?

《天使与我同桌》总评分3573。月点击量1次,是值得一看的剧情片。

4、《天使与我同桌》都有哪些演员,什么时候上映的?

答:《天使与我同桌》是1990-09-20上映的剧情片,由影星凯瑞·福克斯,Alexia,Keogh,Karen,Fergusson,Iris,Churn,Kevin,J.,Wilson主演。由导演简·坎皮恩携幕后团队制作。

5、《天使与我同桌》讲述的是什么故事?

答:剧情片电影《天使与我同桌》是著名演员凯瑞· 代表作,《天使与我同桌》免费完整版1990年在其它隆重上映,希望你能喜欢天使与我同桌电影,天使与我同桌剧情:作家珍妮特(凯瑞·福克斯 Kerry Fox饰)的一生因为苦难而坎坷,因为文字而闪光自小,家境贫寒的她就敏感内敛,不懂与人沟通,即使学习优秀,仍然不能给她的童年灌入半点骄傲。只有一头扎紧文学的世界,珍妮特被压抑的身心才能彻底释放。命运屡屡给她打击,先是妹妹和母亲的不幸去世,随后珍妮特被误诊为精神病人,送进精神病院接受长达8年的治疗。 她用文字怀念失去的亲人,孤独的写作成为了她的精神狂欢。终于,作品发表后她得到了很多人梦寐以求的成名,也遇见了一段短暂燃烧的爱情,然而,乱哄哄的命运过后,珍妮特回归凄清的人生,重返故土继续寂寞的写作。

去年因《幸福的拉扎罗》红极一时的意大利导演阿莉切·罗尔瓦赫尔,在她的CC标准收藏TOP 10榜单中选到了一部新西兰电影——《天使与我同桌》。阿莉切说这部片子让人感觉自己“参与进了故事的讲述中”,它带来的愉悦“就像人置身水中任由水波流淌”。无独有偶,瓦尔达奶奶前年在CC淘碟,也选中了这部作品。

1990年上映的《天使与我同桌》是新西兰女导演简·坎皮恩的作品,曾获得第47届威尼斯电影节的评审团大奖(Grand Jury Prize)。坎皮恩最著名的作品应该是获得1993年戛纳金棕榈的《钢琴课》(至今她仍是戛纳史上唯一一位获得该奖的女性),至于还记得《天使与我同桌》的人就不多了。

《天使与我同桌》讲述的是新西兰著名女作家珍妮特·弗蕾姆(Janet Frame,1924-2004,台译“珍奈·法兰姆”)前半生的故事,根据作家的同名自传集改编。珍妮特不仅著有许多小说和诗歌,她的特殊履历还包括青年时期进入精神病院,甚至是自愿在其中生活,且有8年之久。和《飞越疯人院》或者《囚》相似的是,可以预见本片将会带给你的压抑;但不同的是,本片的主角,是一名长相不甚好看、生性敏感害羞、沉浸在文字世界的女人。这个“疯女”人遭遇了什么?“天使”指的又是谁?

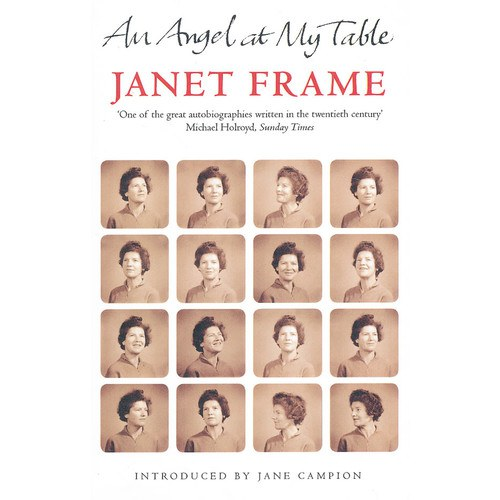

跟随影片中的身影或许就有解答。今次,小把戏制作了《天使与我同桌》的新字幕,可在文末获取;我们还翻译了电影原作《天使与我同桌》自传集的导言,正是由导演简·坎皮恩撰写。文章记述了导演拍摄本片的缘起,以及和作家本人相会的经过。

珍妮特·弗蕾姆的第一本小说《猫头鹰真的哭泣》(Owls Do Cry)出版后在新西兰引起了轰动。一些人将它誉为是这个国家亟待已久的首部伟大“杰作”,另一些人则讨厌书中斜体字的内心独白,并批评它太过新潮、“过于忧愁”。不过对我来说,当我在14岁读到它时——和小说中的人物达芙妮一样的年纪,那个死亡之屋里的达芙妮,她幽暗、意味深长的歌声就捕获了我的心。

天还早的时候,起初是鸟儿飞来,还有云中鸣叫的鹪鹩,它就像诗中的孩子般歌唱着,放下你的风笛,你幸福的风笛。[1]这里生长着豆荚花和豆绿色葱翠的草,滋生了成团的飞虫,晃晃悠悠地撞击着高地。

这是珍妮特为达芙妮勾勒出的内在世界,充沛着想象力的宝藏。不仅如此,珍妮特也在我心中,甚至可能在所有敏感的青春少女心中确证了这样的世界。我们被赋予一种声音:她是诗化、有力且命中注定的,她是一首美丽而神秘的灵魂之歌。

14岁读到这本书的时候,我的生活真折磨人。还记得坐在自己的床上,靠着白色的塑料床头板,朦胧的白纱床罩,搭配着绣玫瑰花纹的窗帘铺展在我面前。我的房间没有一丁点儿我所梦想的浪漫情调,没有我想象中像林中薄雾一样悬浮在绿色地毯上的床罩和窗帘。床罩和窗帘反而是电暖片的火患,是一种屈辱,是我致力于将它们浪漫化却最终失败的证明。不过,在我无法成功营造氛围的地方,珍妮特却出色地做到了,这让我非常欢喜。

《猫头鹰真的哭泣》是实验性的,书中内容部分源于珍妮特亲历的事件,包括有8年时间,她断断续续在精神疗养院中度过的经历。这激起了不少关于她真实人生的传闻和负面印象。有些人相信她仍在疗养院中,可能还做了前额脑叶切除手术,她被当作是一个被精神病毁灭的悲催天才。另有些人则推测,她已改名换姓移居海外。

大部分周末我一家都会在普利莫顿的海滨公寓中度过,驱车前往那里的途中会经过臭名昭著的疯人院——波里鲁瓦医院。

“珍妮特·弗蕾姆在波里鲁瓦吗?”当我盯着这些被奇形怪状的大果柏围绕,像监狱一样死气沉沉的房子时,我会这么问。

“不,不是波里鲁瓦。”

“那在哪儿呢?”

“她在‘太阳恩光’(Sunnyside)。”

“太阳恩光?他们管精神病院叫‘恩光’?她还在那儿吗?”

我边看边想。

我带着钦佩、怜悯和恐惧来看待她的生活。做人不寻常在新西兰社会中是一个污名,“发疯了”则是不可补救的羞辱。

15年后,我不幸要经常光顾波里鲁瓦医院的K2病房。因为我的母亲多次要去那里寻求一点解脱,以摆脱她晚年因抑郁而无法克服的恐惧和苍凉无望。就这样,我踏上了珍妮特·弗蕾姆的领地——跨过了马克思横在走廊里的假腿,还推开了一个彳亍走向我母亲的老头儿,在休息室里,他带着惊人的企图把手放在她的扶手上,问:“伊蒂斯,我要是想在你的房里睡,得花多少钱?”

母亲毫不担心地说:“麦克,我告诉过你,我可不会和你谈钱。”

1963年,珍妮特·弗蕾姆回到了新西兰,某种程度上是为了避免萦绕其生活的闲言碎语,她决定写下实情。正因如此,她写下了三卷本的自传,并以《天使与我同桌》这个标题将它们收录成集。这是我读到过的最美妙的声音之一,最动人的书籍之一,也是新西兰作家最好的作品之一。

她做到了写作中的极难之事,她找到了一种极其自然的声音,就像这些不是被写下来的,而是一直在那里一样。她没有犹豫;“珍妮特·弗蕾姆”诞生了,我们伴随着她一起长大。珍妮特所做的,比澄清对她个人经历的误判要多得多:她诉说了她全部的人生,这既意外地令人着迷,又充满悲剧色彩。除了在精神病院进进出出的那些年之外,我并不知晓她的两个姐妹在从未提及过的事故中不幸溺亡,我也不曾意识到小说家弗兰克·萨吉森(Frank Sargeson)在她的生命中扮演了拯救者的角色,他提供给她栖身之所并教导她写作谋生。随后第三卷中的乐事是关于她的爱情故事,一桩发生在伊维萨岛上,另一桩是和一个穿双色鞋的西班牙男人。

珍妮特的独特才能,以及那些能成就她杰作的品质,或许正是在于她通过暴露自己的脆弱表现出一种深刻和率真;以及她冷静又正值地书写痛苦和屈辱,乃至就像是在书写自己的成功一样。她使我毫无防备。没有人要求我赞扬珍妮特,但我仍了解她的点点滴滴,并且爱戴她。

1982年的时候,母亲把弗蕾姆自传集的第一册寄给了身在悉尼的我,当时我正在澳洲广播电视电影学校学习电影。这书刚刚出版,在澳大利亚还买不到。第一次翻开《猫头鹰真的哭泣》的14年后,我再一次坐在自己的床上,再一次阅读珍妮特·弗蕾姆,这一次我读的就是自传集《天使与我同桌》的第一卷。这一次,我已经不再对卧室的情调有任何企图。我的床垫就铺在一块由四个牛奶瓦楞纸箱支撑起来的木板上,也没有什么床头垫和床罩。

我如此清晰地记得这些细节,是因为珍妮特的书对我有巨大的影响。我一边读一边不断啜泣。就像她重重地对着我胸口一拳。但打动我的不仅仅是珍妮特的人生,在阅读中我也重新经历了我的童年:在断层峡谷中探险,在蔬菜盒子做的篷车里玩很久“开拓者”游戏,在街角的凯瑟琳曼斯菲尔德纪念公园玩绕圈球,还有在玛格丽特女王学院舞会被杰弗瑞·贝尔德抛弃的羞耻——用他的话来说,这是三周前甩掉他的罪有应得。

在悉尼的那个周末,我躺在床上,浮现出一个念头:要尽可能向更多人分享这种独特经验。我没想着我会帮到这本书,只是觉得电视剧可能会有利于更广泛地分享她的作品。于是,那一年晚些时候,我动身去找珍妮特·弗蕾姆。

1982年的12月24日,我见到了她。回新西兰过圣诞节的时候,我开母亲的车到莱文,向珍妮特讯问她自传版权的事儿。当时我28岁,我的教母玛嘉·戈登认识珍妮特,她给了我地址并安排了这场会面。

莱文是一个平淡、简单又整洁的城镇,每一座砖房或木屋都是同样的大小和样式。从这些房子中,通过前院里没有修剪过的金黄色草地,还有放在房子外用来隔音的额外一层砖墙,很容易辨认出珍妮特的家。屋子看起来空荡荡的,像是被遗弃了。珍妮特应门的时候我几乎吓了一跳。我们都很紧张。我本给她带了一些新鲜鸡蛋,不过却在一个转角急刹车的时候把它们打碎了。我想向她解释我差点出了意外,但我还没说完,珍妮特就焦虑起来。

“出意外?噢亲爱的,你没事吧?”

“不,不是我,是鸡蛋。”

我越绕越深。

“什么鸡蛋?”

(因为并没有鸡蛋;它们全打坏了。)

最终我们不再谈论车和鸡蛋还有意外,我跟她说了我有多么喜欢《致岛国》[2]。

珍妮特跟我见过的任何人都不一样;她自由、更有生气和活力。她诙谐风趣,同时思维缜密。珍妮特的举止不落俗套,她也不在乎自己的衣着和外表。

我还记得她的屋子有点杂乱,碟子乱放在厨房里,洗手间也没有门,只有一个帘子替代。她还有一只好看的白色波斯猫,我们都非常喜欢它。过后,她带我穿过屋子,给我看她工作的地方。她把每一个房间,甚至是房间的每一个部分都归给一部正在写作中的书。房间被挂着的帘子隔开,就像在医院病房里为了医生巡诊或者保护患者隐私的帘子一样。这可能是受20多岁时进出精神病院的艰难日子影响,才得出的办法。在她最终要写作的桌上,放着一对耳罩。

“我受不了任何声音,”她解释道,“两层墙都没有用,这样我可得搬家了。”

我们坐下以后我先看了看表,因为我曾被告诫,不要在这儿待超过一个小时。

珍妮特和蔼又实在地建议我先等到读完后两卷自传再谈版权的事,看看我是否会和《致岛国》一样中意它们,后两卷预计要在1983年和1984年面世。在这之前,她不会对别人出售书的版权。她说她喜欢胆大妄为,这让我满心希望,尽管我还是一个学生。珍妮特看电影的品味比我老道得多,她跟我讨论了《去年在马里昂巴德》并说她特别喜欢这部电影的强烈气氛。

忽然间外面如电光霹雳,我们听见附近像有来福枪响。

“看来圣诞精灵来早了。”珍妮特说。

我们一边笑一边听见更多枪响。

“圣诞节你有什么特别的打算吗?”我问。

“当然,圣诞节我要和几个非常要好的老朋友聚聚,”我们一边走到前门,她一边回答,“我要和勃朗特姐妹艾米莉和夏洛特一起过节。”

两年后我再一次拜访她,这次是和我的朋友兼制片人布里奇特·伊金(Bridget Ikin)一起。我们和珍妮特在她称之为餐厅的地方喝了茶,不过这里可没有放桌子,这里只有一张床,套着粉色的灯芯绒床罩。珍妮特和我们分别坐在床两边的椅子上,三个人都把茶杯小心地搁在膝盖上。当时气氛很愉快,没一会儿我就觉得我们仨就像是到医院去给谁探病,只不过病人不在,好似我们是太懂礼貌不好意思说破、要么我们都是达达主义者,故意不去提这茬儿。

我最后一次见到珍妮特,是我们一起拍电影的时候。两位制片人约翰·梅纳德(John Maynard)和伊金,邀请她到奥克兰来我们的剧组探班。于是,珍妮特和我的教母玛嘉从莱文市结伴而来,玛嘉还在影片中露了脸。

在片场,珍妮特找了一张椅子正对着摄影棚坐下,她观察着我们拍摄、观察着我,而我也观察着她,我真感激她的关怀并给予我施展拳脚的机会。她并不想控制这里,不仅在那时,包括在之后适应劳拉·琼斯(Laura Jones)剧本的漫长过程中,她几乎都不曾指指点点或者要求改动。在一周的时间里,珍妮特越坐越近,直到周五——她在剧组的最后一天,她坐到了一张沙发上,那是拍在奥马鲁的弗蕾姆一家时用的电影道具。她拿着粉色页的通告单,上面印的电影圈行话对她来说都是全新的词汇:“杀青”、“通告”、“现场道具”和“上胶片匣”——她慢慢地发音吐字把它们读出来,就好像在品味这些新奇的东西。

珍妮特来的这一周对我们所有人来说都是珍贵的,梅纳德用一张有4个珍妮特的照片来纪念这段时光,照片上有童年珍妮特,少年珍妮特,凯莉·福克斯(Kerry Fox)饰演的珍妮特,还有珍妮特本尊。

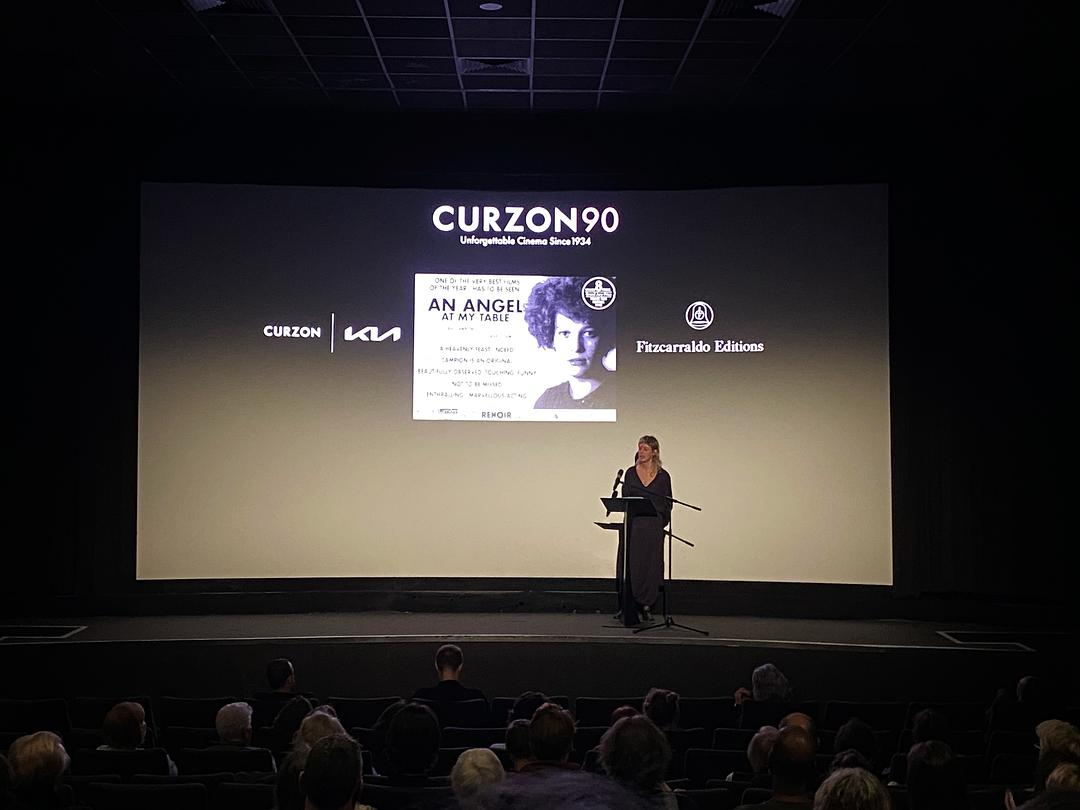

我常常会苦恼,人们到底为何会喜欢我的电影《天使与我同桌》。这部影片在威尼斯电影节的时候,我所感受到的反响是我此前及此后的作品都不曾有过的。放映时,我根本不知道这部这么长的电影是如何为人们所接受。一个优雅高大的意大利女人坐在我的边上,她的肤色晒得就像煎好的培根,还穿着高跟凉鞋和一席修长贴身的晚礼服。她可不会令人联想到什么蓬乱红发、灰头土脸的新西兰人。我直挺挺地坐着,生怕看到她在旁边打哈欠。电影接近尾声时,她抓住我的手用意大利语小声说:“可怜,太可怜了。”[3]我心想:“这片子就这么没药救吗?”一边转过去看她,只见她泪流满面。她非常渴望知道,珍妮特的结局是否安好。随后主创上台时,这位优雅的陌生人拥抱了我,我被轻吻脸颊的时候还沾上了她的泪水。“太棒了!太美了!”她几乎大声地吼道。

这不是那一届最好的电影,但却是最受爱戴的。当《天使》被授予二奖银狮奖时,人们阻止评审团主席公布金狮奖得主。5分钟过去了,10分钟过去了,人们反复颂着:“天使!天使!天使!……”

除我以外在场唯一见证影片成功的新西兰人,是一位来自新西兰电影委员会的销售代理。他早先就因为需要另付高价费用,跟我确认过不要叫酒店的客房服务。他还让我不要幻想我们的意大利经销商罗伯托·齐库托(Roberto Cicutto)会和我调情,因为他是一个同志。尽管如此,他也是这部电影的救星,是他让这部电视剧最终成为电影,又让这部电影第一时间亮相电影节。

拍完《天使》后我再没见过珍妮特·弗蕾姆。我们的生命并没有交集,但我对珍妮特,她的天赋以及她对文学献身的理解,仍然影响着我。我曾觉得她是孤独的,但如今我不这么看,她只是活在一个特殊的、近乎神圣的国度,从而远离丈夫、孩子和狭隘的社交圈等等这些世俗的需求和习惯。

2003年,在珍妮特生命最后的日子里,她已被诊断出急性白血病,面临着死亡。我读在一篇报道上读到她说自己的死亡是一场历险,“而我总是享受历险”。爱历险的小妮妮,生虫又能干的红发女孩。对一个诗意灵魂来说,没有什么伪装比这更好的了。

我后悔在她过世前没有写信给她,那时她仍会接收慰问和感谢信,有些信的地址只写了“珍妮特·弗蕾姆,新西兰”。这篇导言就是我对珍妮特的追悼信,致永远的珍妮特,你已成为神话,出了名的害羞,但仍与任何阅读这本书的人分享你的人生。

简·坎皮恩 2007[4]

注释

[1] 本段是小说中达芙妮所唱之歌,此句"Drop thy pipe / thy happy pipe"出自威廉·布莱克诗歌《天真之歌》序曲(Introduction to the Songs of Innocence),由一个在云中的孩子唱出。

[2] 珍妮特·弗蕾姆三部自传分别为《致岛国》(To the Island),《天使与我同桌》(An Angel at My Table)及《镜子城的使者》(The Envoy from the Mirror City)。亦有台版译作译为《岛国天使》,《伏案天使》和《幻镜天使》。故电影的副标题为三部曲,章节名则分别对应三卷标题。

[3] 原文为意大利语“Poverina, poverina”,即poor thing。导演本以为是在说电影太烂,其实是指可怜的主人公。

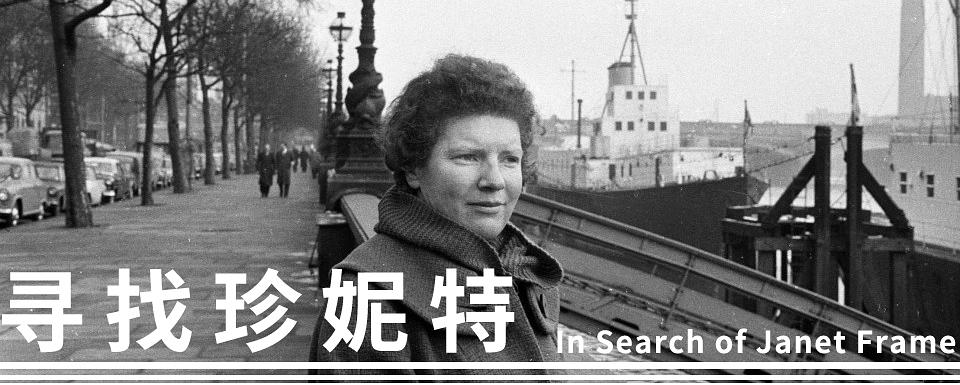

[4] 上文根据Virago出版社《An Angel at My Table: The Complete Autobiography》中的导读译出,由简·坎皮恩写于2007年。原文没有标题,本篇标题取自2008年由《卫报》发布的该文的另一版本,题为《In search of Janet Frame》。

本片原有OCR中字质量堪忧,16年曾有修订过。由于《天使》不仅和珍妮特的自传文本很有强的联系,片中还有大量英语文学著名的诗篇,包括莎士比亚、雪莱、丁尼生、叶芝、奥登等等。故小把戏再次修订了《天使》的字幕,订正了此前的错误,诗歌的翻译大多数都参考了名家译本,并增加了注释和少量特效。

珍妮特一家有7口人,人比较多,有的还有昵称,为了避免混淆,小把戏在公众号中附了珍妮特一家简介。影片中出现过的诗歌和译文出处,也一并附上。

获取字幕:

请戳——小把戏去冲浪 公众号

其他渠道——Sub HD & 伪·射手

——首发于公众号 小把戏去冲浪——

如果经常看女性传记,一般人多半会产生个幻觉,以为那些享誉世界的欧美女作家非疯既傻,你看嘛,从弗吉尼亚.沃尔芙,到希尔维亚.普拉斯,个个命运多劫,性格拧巴,爱情偏执,可偏偏才气呢却都是纵横千里,似乎女人只有精神到如此程度,才能创作出惊世骇俗的伟大作品。

其实,当一个人因为失去正常理智而无聊或者痛苦到极点时,写作作为活动范围最小的精神活动,往往成为第一选择——所谓的‘精神院里出才女’,恐怕只有这样的解释才显示得出一定科学道理。

片中的詹尼特.福瑞姆确有一点不同,与前贤相悖的她,既不美丽,又不聪明,身材臃肿且笨拙,还顶着满脑袋南瓜般的红色头发,无论是和天才的特立独行,还是和苦菜花的苦大仇深,詹尼特都一点沾不上边。平凡的詹尼特在保守的民风中长大,又像所有那些不怎么惹人喜爱的孩子一样,总会遭遇到一些教条古板的事情,必要时还多了些极不雅观的经历。但不可否认的是,詹尼特有写作天赋,从她石破天惊的第一首诗开始便一发不可收拾。非常遗憾的是,写作这个特长,却没带给她多少尊重及快乐,或者哪怕只是人与人之间的平等温和,更别提什么高人一等的优越感。当她因举措不当而频繁遭人嘲笑时,因害羞矜持而受人冷落轻视时,甚至有人不怀好意认为她有精神病时,在那样一个制度可以充当任何残忍行径的面具的时代背景里,她终于还是被人诊断为精神分裂症患者,紧接着就被送往精神病院接受电击治疗。而那时的詹尼特几乎是同时第一次听到,有人赞美说:‘你很有写作天赋!’,多华丽的赞美啊!可惜却像一记耳光,一句讽刺,等待她的将是更为苦涩辛劳的生活,还有时而天堂时而地狱般的心理落差。

疯子里容易生出作家和诗人,也许正是因为他们的精神意志曾经经受过如此惨烈悲壮的历练,所以他们的语言表达才更猛烈,更极致。虽然更多的人在面临这炼狱般的磨难时变成了魔鬼,而詹尼特却勇敢的选择了坚强和坚持。你看,日后恢复了正常生活的詹尼特,虽然外表看起来像个行动笨拙的少女,表情惊恐,言语木讷,可她的内心,却比从前更加纯净明亮了。

都说没有爱情的人生总是那么不完美,于是,不可避免的,詹尼特也遇到一个平凡的诗人。像所有人平凡甜蜜的爱情一样,他们的爱情很美好,美景和恋人,甜言和蜜语,还有诗人间疯狂的聚会,亲热时还要朗诵上几首动情的诗,这一切的一切都那么如梦似幻,令人难忘而沉醉。

令人欣慰的是,这位充满天分的女作家,谈起恋爱来却很正常,除了高兴到不想写作之外,并没什么不可思议,不合时宜的疯狂想法和举动。爱情,而当这段爱情慢慢随风而逝时,她甚至还得到了个注定不能来到这世上的孩子。

詹尼特只能全身心的重新投入写作,用情感的笔试着来缝合自己难以愈合的伤口,在日复一日报纸和书刊的作者署名中,寻找那份属于自我的价值和快乐。然而久违的痛苦还是没能放过她,为了反击那些对她的精神病史有兴趣的一双双歧视的眼睛,她开始不断在证明自己病与不病中左右徘徊,而最终的结局更是异常残酷——她根本从来没有过精神问题!大悲无言,她只能在自己的文章中默默写道:‘有时听到真话,比听到谎言更令人惊惧。’

经历了一个普通人并不普通的悲喜,从此詹尼特更加庄重而纯粹的写作,当各大报社,各大媒体出版社争相为她赛跑时,她依旧像个受宠若惊的小孩子,她还不知道,她此后成了整个新西兰最伟大的诗人,成了为享誉世界的女作家。上帝为她这最终的荣耀铺垫了那么长的黑暗,长到有时我们旁人看来都没有希望,甚至根本不可能达到光明。

说完影片塑造的女作家,我们再来说说影片的导演,Jane Campion,这位新西兰女导演,她的名字也和角色一样知名。影片改编自詹尼特的自传,作品中丝毫没有出现自恋和夸张,相反却有一种简单的淳朴,正是这种风格,更是格外打动了Jane Campion。很难想象当初在《钢琴课》中对怪才的怜爱,在《裸体切割》中对神秘的推崇,Jane Campion这位有着特殊偏爱的女导演,能这么风格平实的拍出这样一部纪实电影,没有夸张,没有煽情,没有奇异,没有独特,就是这样平常的塑造了一个伟大作家平凡的一生。

影片的拍摄角度也很令人欣赏,詹尼特伟大的文学成就固然重要,但她的不美丽,不敏感,不尖锐的性格,简简单单的平凡生活却不知比多少夸张冒险来得珍贵,平凡的虽然谈不上精彩,却深邃的如同大海!

最后送上一首詹尼特的诗作结尾:

生活在天马行空幻境中的诗人们

其实对星云万物都了然于心

当这一切都全然交给了事实

便成为日常生活普遍的真理

#Curzon 影片为传记片,改编自作家Janet Frame的三本自传《To the Is-Land》《An Angel at My Table》《The Envoy from Mirror City》,电影也采用章回体的模式分别以三本书的内容讲述了Janet的童年的家庭关系和生活状态,青年被误诊后的遭遇和成年通过写作获得自我救赎三个时期的故事。

好喜欢简坎皮恩的作品,决定写影评也是因为她那部《犬之力》,被她的镜头运动和构图所震撼,之后又在影院看了她的处女作《甜妹妹》,感觉她的电影中情感压抑的呈现很大程度的不同于其他导演的处理,而且视觉上对于角色状态的表达会突破台词的预设。

视觉上,最明显的是家乡自然环境的呈现,大量的采用自然景观很直接表现出了童年的生活环境和家庭成员的关系,这个与之后在医院和英国室内的呈现形成鲜明的对比,看了几部导演的作品,感觉她太会拍室内戏了,室外的宁静感觉跟马力克的作品风格很像,自然诗意,留白的内心呈现,不过叙事更加贴近现实主义。光影和色彩给我的印象很深,尤其是色彩,新西兰的户外的自然,整体偏黄,但是大量绿色参与看起来还是很有活力,西班牙暖阳的黄色带来的热恋效果和伦敦的阴冷冷色对照非常明显,而以此整体的呈现的色彩很大程度也反馈出了角色的内心状态。

<AN ANGEL AT MY TABLE> 一部电影的名字 冲着JANE CAMPION 而买的片子 她执导过<THE PIANO>

安静 绵长的影片 在轻快的音乐声中开始 独自行走的女孩 娓娓道来她敏感脆弱的半生经历

她 JANET FRAME 一个女作家 有一头象凡高向日葵那样暴烈色泽的头发

她 又胖 又笨拙 羞怯 容易紧张 不善于用语言表达

她的一生坎坷 用她自己的话来说 她说 我已经尝尽了所有我知道的痛苦

影片的开始 有一幕不寻常的场景 一列火车飞一般穿行于明暗恍惚的迷离夜色中

她的小脸紧贴在窗玻璃上 因挤压而变形 她看到一些奇怪的人 观望到他们扭曲的形态

这似乎是一种预示 她的人生如同这般列车 会是暗无天日般的旅程

影片分为了三个部分 描述了她的童年少年和青年时期经历的各种事情

从童年开始 她就充满着自卑 即使 她拿到了优生表彰

只有在文字中 她才没有紧张 不自卑 她是她文字世界里的公主

她没有什么朋友 唯一的一个朋友 也因为两家关系不合而只得离别

从此 她是一个孤独的人 她也害怕孤独 可是没有人帮助她

在她读中学的时候 她再次尝到了离别 她的姐姐被淹死了

她的表现最冷静 但悲伤也最沉重 她为她姐姐写字 写最美的文字

又一列火车驶过 把她带入了大学 她依然内敛而羞怯

她用文字书写对生活的认识和幻想 那种与生俱来的敏感脆弱的神经 把她推到天才与疯子的边缘

她被送进精神病院 她被诊断为精神分裂 但是她仍然在写作

医院 有喧闹 有叫喊 有剧痛的电击治疗 她在这里8年 经受了200多次

但这里没有人们的鄙视 和 奇怪的眼神 她的心自由了 没有痛楚

只是也多了忧伤 常看到她噙着泪的蓝色眼睛 但是 她有笔 那是她的天堂 有天使眷顾

她的作品 得以出版 她小有名气 阴霾的天空 出现光明

出院后 她与另一位作家结为好友 他给她指引 给她以父亲般的照顾

她的文字 得到欣赏 她也开始游历世界 眼里却总带着些许的惶恐

她是个出版过书的作家 可她依然羞怯而自卑 她不善与人交往 总是过度紧张

在这一过程中 她经历了爱情 短暂的一个夏天 如昙花一现

她也再次经历了另一个妹妹的溺水而亡 然后是父母亲的相继去世

最后 她 结束了她的动荡生活 再一次回到了儿时的旧居 新西兰美丽的青青草地

在报刊记者的镜头前 她依然羞怯自卑 但是她知道 在自己的世界 她已经成长 并且会继续成长

文字是她的世界 所有的人离开了 她的文字仍然陪伴着她

在自己的世界里 有我们所有的梦想和美好 心是永远不会折断的翅膀 带我们飞翔

我把点滴记下来 与你分享 这是我在这个下午看的电影 只是简单的记述

我象她一样不善言语 我的文字 有时 也不能很好的表达 一种感觉 会有所偏差

可是 我还是想把他们写下来 没有再冠以 给你的 什么什么

你要知道 每当我写下什么 我就觉的你在我 敲击键盘的双手上方 和谐的凝视 无声安详

那时 你便在离我很近的地方 就象她桌旁的天使 你是看不见的 他只能感觉 只在个人的心里