观影指南

无需安装任何插件,法国电影《红色沙漠》HD即可免费播放。

DVD:普通清晰BD:高清无水印HD:高清TS:抢先非清晰

如果电影《红色沙漠》加载失败,可刷新或切换线路

未来影院为您提供电影《红色沙漠》HD免费播放地址,如果电影《红色沙漠》播放失败清按F5刷新再试,或者切换播放资源,请勿轻信《红色沙漠》视频内广告,本站与广告内容无关.

请收未来影院唯一网址 [ http://www.qfanyi.com/details/122604.html ] 以免丢失!

《红色沙漠》剧情:意大利北部工业城市拉文纳,无处不在的工厂噪音、被污染的河流、荒凉的郊外、冷清的街道,一片人间炼狱的模样。远处,一个身着绿衣的年轻女子,在巨型高耸的烟囱和吞吐着迷雾的管道中驻足。在这污浊荒废之地,她显得烦躁不安又神思恍惚。原来这个略显神经质的女人朱莉安娜(莫尼卡·维蒂 Monica Vitti饰)的丈夫正是这家冶炼厂的经理乌戈(卡洛·吉奥内蒂 Carlo Chionetti饰)。乌戈把她介绍给自己的同事科拉德·泽勒(理查德·哈里斯 Richard Harris饰)。两人相互吸引,朱莉安娜难以控制自己的感情,与泽勒发生了肉体关系。渐渐地,她发觉自己已经难以同丈夫和儿子恢复以往的亲密感情。泽勒对她的感情,也依旧无法抚慰她寂寞的心灵。这条淌满血的红色沙漠,是机器工业时代将人性摧残得无以复加的血淋淋的荒漠。 这部由意大利新现实主义导演安东尼奥尼执导的他第一部彩色片《红色沙漠》,荣获1964年第29

为您推荐

用户评论

-

Jensen

给安东尼奥尼的《红色沙漠》所下的一个最有名的定义当属“电影史上第一部真正意义上的彩色电影”。这部1964年的电影距离我们教科书中的“第一部彩色片”马摩里安的《浮华世界》诞生,已经过去了整整30年了,但要讲到对色彩的内涵的探寻,《红色沙漠》的先锋性让它当之无愧。安东尼奥尼在他扬名立万的“情感三部曲”后所拍摄的《红色沙漠》,其水准依然达到了令人吃惊的高度。在影片的开场片段中,故意的失焦摄影让灰色的大烟囱和厂房变得飘渺又不真实,而灰色的建筑与女主人公一出场所穿的绿色大衣的对比则给观众呈现出一幅非对称的另类风景。在《红色沙漠》中,色彩是整片铺开的,带有明显的象征意味。大片的色彩运用与空间构造的迷幻、迷离状态相结合,达到时间、空间对位的效果。

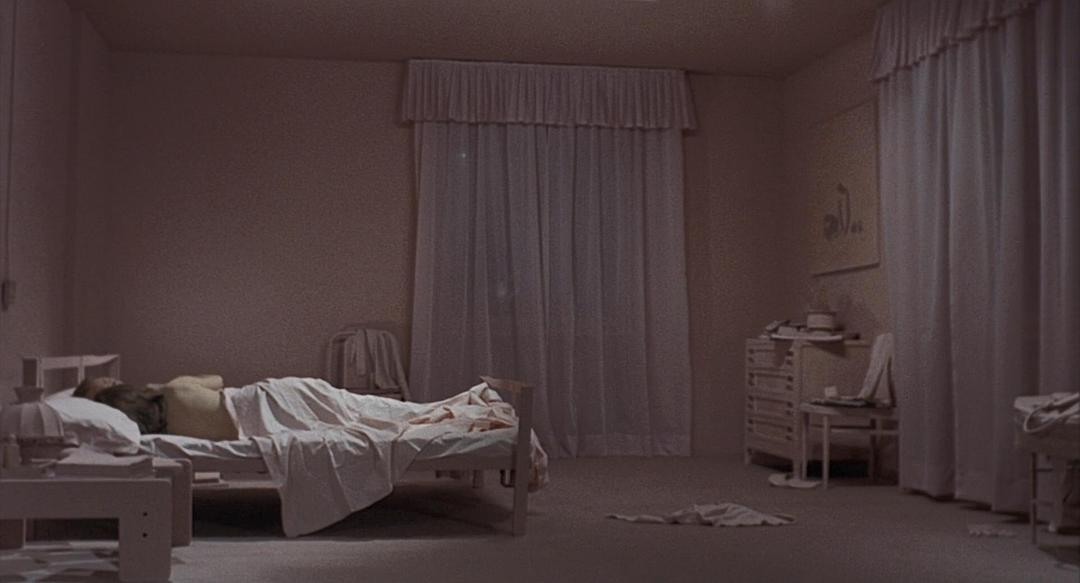

莫莉卡•维蒂饰演的茱莉亚在工业化气息的包裹下显得呼吸困难。她焦躁不安,无法控制自己的情绪,她与丈夫、孩子渐行渐远,并开始与丈夫的朋友保持暧昧关系。安东尼奥尼只是告诉观众,女人的反常似乎只是在一次车祸中受到了惊吓,但观众却发现她的记忆在影片中被隐藏了,我们只看到了一个由特定空间所外延的情绪。观众很容易发现那些被刻意涂上颜料的墙壁是荒芜与迷惘的象征,而红色的小木屋则蕴含着一种性冲动的原始力量,主人公家中白色的墙面给人恍惚间置身医院的错觉,而歇斯底里的茱莉亚就是其中的病人,还有象征自然与生命的绿色,这些带给人最直观感受的色彩信息在当今看来确实已经属于司空见惯的东西了,但安东尼奥尼在色彩运用上的大胆让这些符号信息贯穿影片始终,伟大的实验性不言而喻。

在论及《红色沙漠》的主题时,现代工业产品对人类精神的压抑与异化是被普遍接受的说法。影片中无时不在的噪音、废气和被污染的河流传递出一种令人厌恶的感觉。但在安东尼奥尼的采访中,他却对此持有相反的观点。他并不同意将工业进行妖魔化,他对工业对生活带来的好的改变也是赞同的。既然安东尼奥尼如此表态,那么为什么《红色沙漠》中工业社会对生活的异化却成为了最直接的视觉意象?我们不妨将“工业社会”的概念放下。我们只是看到了一个空间,而且这个空间是被人工化的(被故意改变颜色与状态),在这些空间中生活的人物还被记忆的噩梦所困扰,可是除开女主人公之外,他的丈夫、情人、儿子与朋友在其中均能从容生活。这样看来,空间中异化的色彩与改变的结构实际上是女主人公自身心理的投射。在安东尼奥尼那里“空间就是角色”,在某种程度上,演员只是走位的机器,她所处的空间才能真正代表她想要表达的东西。

如果我们将影片从对工业的批判转移到对女主人公心理状态的异化上面来,又会提出“她为什么会忧郁”这样的问题。完全归结于车祸阴影这样的解释也过于牵强。从前面的“情感三部曲”来看,这一阶段安东尼奥尼明显更关注于对空间的构建,在这些影片中,外在力量总能轻易打败主人公们的反抗。对话被压缩到最低限度的同时,电影剧情变得支离破碎、乏味压抑,这是安东尼奥尼由故事走向内心实验的必然。在“内心现实主义”思潮的影响下,过往新现实主义所追求的感人的故事、真实的人物、现实化的拍摄风格均被无情地抛弃,象征性的场景取代了现场感极强的摄影风格。由此看来,《红色沙漠》绝对是“情感三部曲”的延伸,只不过安东尼奥尼在《红色沙漠》里加入了“色彩”来扩充情感的空间。

既然在安东尼奥尼的电影中“空间就是角色”,有时空间甚至比角色更重要,那么是否“红色沙漠”这个空间就是影片主题呢?“红色”代表原始的冲动力量,而“沙漠”是主人公内心的真实写照,导演是否想要表达对原始自然力量消逝的恐惧?这点安东尼奥尼本人却不置可否,他对影片片名并没有给出太多具象化的解释,只说是他偶然间想到的一个题目而已。但“红色沙漠”毕竟是一种空间状态,而影像的空间是流动的,可时间却是静止的,这与现实正好相反,这是内心世界投射的结果。人内心环境(时间)与现实环境(空间)的错位,也许这才是安东尼奥尼真正想要表达的。对于茱莉亚,电影中那些极具象征性的空间与被压抑的记忆、被疏离的情感之间是无法和谐共存的,我们生活在一个无时无刻都在被伤害的时空里,被工业力量、被他人、被自己。茱莉亚尝试了多种抵抗这些伤害的办法,她逃离、寻求肉体的原始欲望,她用绝望与痛苦来抵抗这个麻木又美丽的世界。在影片中有一段茱莉亚的幻想场景,那里有美丽的沙滩和岩石,碧绿的海水和自由畅游的人,但这样幸福的场景永远只会存在于回忆之中,现实仍然被灰蒙蒙的雾霾所笼罩。

影片的结尾,安东尼奥尼如同“情感三部曲”结尾的处理方法一样,和观众打起了哑谜。茱莉亚是否已经选择了与环境妥协?当然站在安东尼奥尼的角度,茱莉亚与环境的妥协是空间对时间的又一次胜利,对工业化的战争只是暂时的,但人内心世界与外部环境的战争却从未停止,从“情感三部曲”一路走来,安东尼奥尼就没有放弃过对这个问题的探索。

-

Jensen

安东尼奥尼作为新现实主义的导演,他所创造的情境是纯视觉(听觉)的,与传统现实主义情境中的动作而延伸出的知觉效应不同,他的情境更多的是带着观众走入影片中,角色某种程度上成为了观众,在影片中女孩无意识地走动,寻觅,她所遇见的环境更多的是超出经验范围的存在,她无法对遇见的环境作出相应的判断和行动,她更像是在记录而不是作出反应,她受制于某个视角,被追踪,记录。

莫妮卡维蒂永远怅惘迷离的双眼,是本片的“摄影机”

莫妮卡维蒂永远怅惘迷离的双眼,是本片的“摄影机”安东尼奥尼的电影总是擅长从日常生活沉闷的时间线上作出奇妙的发掘。在本片中,我们看到,空荡的场景,环境似乎在吞噬人物的动作,成为一种抽象的共生体。同时,我们发现,场景的衔接是如此支离破碎,要么是脱节的,要么是超验的,因此,视听情境不再来自于动作的延伸,而是形成一种符号:视觉符号和听觉符号。他们有时是角色经历的日常情境,有时是主观画面,如一些空镜头,梦境,幻觉等。但我们同时感受到,安东尼奥尼影像中的一种不安的疏离与客观。影片中女主对情欲的寻觅,她面对情欲始终是僵硬的,无措的,甚至是抗拒的,就像是某种人与人之间的“距离”,正是在这个意义上,德勒兹引入了批判客观主义这个概念。安东尼奥尼的美学视角与客观批判总是息息相关:情爱如此病态,在这样一个荒败腐朽的现代化工业化社会中,情爱竟是如此痛苦,那么爱情是什么?我们如何拥有爱情?

安东尼奥尼永远是“证实了某个事件而不是去解释它”,他的客观画面无个性地跟随一种命运,一种结局的固定展开,可以接受时间线上的断裂与随意空间的快速插入。如影片中的这样两个镜头

一个随意空间的子分类:脱节空间,在这里没有经验性的空间衔接,角色置身画外,化为虚无

一个随意空间的子分类:脱节空间,在这里没有经验性的空间衔接,角色置身画外,化为虚无 随意空间的另一个子分类:空镜空间,通过角色的主观视角,指涉一个角色永久性缺席的空间

随意空间的另一个子分类:空镜空间,通过角色的主观视角,指涉一个角色永久性缺席的空间从一个脱节空间渐渐过渡到一个空镜空间,角色承受着与其说是他人缺席所带来的痛苦,不如说是自己缺席所带来的极端虚无感,情欲缺席的宿命感。从此,这个空间便指涉一种承受自我缺席与世界缺席的人的茫然目光,“一种视觉戏剧代替了传统戏剧。”

安东尼奥尼认为,如果我们的情欲本身出了问题,那是因为情欲本身就是病态的。它被纳入一个时间的纯形式中,而他同时认为,时间本身就是一种病症,因此,时间符号和阅读符号密不可分,它们迫使我们去阅读一个个症候。也就是说,不仅是视觉和听觉,还有过去与现在,影片中随处可见的色彩,都构成这样一种症候,都是可以被破译的,但只能在类似于阅读的行动中才能被破译。如影片中场景里面随意变化的三原色,一种超验的,关乎符号学的“症候”。我们对色彩互相侵蚀,互相变化的读解,更接近于阅读而不是纯粹的感知。

红色与蓝色的混合,最终导向了情欲对角色的彻底侵蚀,同时也导向了最终情欲永久缺席的宿命。而我们获得这样认知的来源是经验性的,阅读性的,而并不是纯粹的感官反射。

红色与蓝色的混合,最终导向了情欲对角色的彻底侵蚀,同时也导向了最终情欲永久缺席的宿命。而我们获得这样认知的来源是经验性的,阅读性的,而并不是纯粹的感官反射。

-

Jensen

影片中有一场看似不太重要的戏——小男孩早上醒来后两只腿失去了知觉,这让他的母亲(也是本片女主角)和保姆着实忙乱了一番。女主角开始以为这是儿子的把戏,只不过是不想上学的借口罢了,后来才发现他的腿的确出了问题,连基本的站立都做不到,这让她彻底不知所措,痛心不已。

在我看来,这场戏可以算是影片中最重要的一场,理解了它就可以理解这部难懂的电影,我的分析要用到一点荣格的理论,不难,都是最基本的东西。

荣格认为家里孩子生病的原因不一定是器质性的(即某个器官出了问题),也可能是精神性的,主要由无意识主导。有时候通过观察孩子的家庭环境,就能得知生病的原因。比如父母关系冷漠、父亲或母亲的极权式教育、过于焦虑的父母等等,孩子的无意识可以在日常生活中不断收集这类信息,积累到一定程度就会通过身体的不适表现出来。在这种情况下,治疗孩子没有用处,治疗有心理问题的父母才是关键。

具体到影片中,孩子的问题是腿失去知觉,不能站立,结合荣格的理论,我们来看看他的父母有什么样的心理问题。父亲这个形象出镜不是很多,从为数不多的几次交待来看,他被塑造为一个工作认真,但是粗心的人。母亲神经紧张,有明显的心理问题。这样结论就有了:小男孩的病因多半源自母亲。那么母亲的心理问题到底出在哪里呢?

这是贯穿全片的关键点。安东尼奥尼重点塑造的人物就是这位女性,她的戏份比男主角要多得多,或者我们可以把她称为这部电影唯一的主角,其他人物只是为之服务的配角。近2个小时的长度,导演说了很多东西,也很难概括,不过按照安式的习惯,片中总会设置一段升华式的戏份,这些看似与影片脱节,实则是理解导演意图的锁钥。

这个锁钥就是母亲给孩子讲得故事。我们先来简要叙述一下故事内容:

一个小女孩不想长大,甚至很讨厌男孩子们模仿大人这种行为。她很享受独处,找到了一个小海湾,在那里沙滩是粉红色的(注意这点),海水清澈见底。她整日在海水中游泳,或趟在沙滩上消磨时光。突然有一天,她发现海平面上出现了一艘船,它慢慢驶近,小女孩发现这是艘帆船,她向其游去,确发现船上没有人。不久,船又调转方向驶向远方。小女孩很失落,游回岸边,这时不知哪里响起了歌声,她到处寻找,但并没发现歌者。但发现海滩的岩石像人体。

这时小男孩的声音进入,问:“谁在唱歌?”

母亲答:“每个人。”

故事结束。

一切看似不可理解的地方,再把故事中的小女孩换成女主角之后,就变得无比明朗了。不想长大的小女孩就是女主角自身的投射,她在故事中表达出了心理上最根本的矛盾。这个矛盾的一方是心理层面上的低龄,不想走出还是孩子时营造的舒适区,另一方是受欲望的驱使,产生的对他人的渴求。也可以表述为心理上是个孩子,以独处为乐,生理上是成人,需要与他人互动,来满足自己。这个矛盾使她有了分裂感,这才有了影片中一幕幕不可理解的行为。

我们从故事中的粉红色沙滩开始分析。这是点题的地方,也是电影视觉优势的体现。红色(在最宽泛的意义上)总与女主角内心中长不大的小女孩相联系,可以说当画面中出现红色时,就是女主角体内小女孩占统治地位时。在“小女孩”的主导下,她的行为就表现为退缩、无措、紧张。

帆船代表成人世界,或者通向成人世界的途径。在故事中,小女孩发现帆船在远处时很清晰,很漂亮,这也是让她游向帆船的动因,可游到近处却发现船上无人,她此时退缩了,不知道船上有什么,就在这一瞬间,船驶离了她。放到现实中,可以表达为女主角曾经努力让自己成长为一个“成人”,但她体内“小女孩”的影响过大,她退缩了,也因此永远没能搭上通往成人世界的船,永远把矛盾留在了心里。

像人体的岩石代表女主角的欲望,这也是让其痛苦的一大原因。如果说当不了大人,那么退回自己的小天地,当个孩子也未尝不可。但问题是生理的需求促使她与人互动,结婚生子。在影片中或明或暗有所提及,如在马克斯家中对丈夫公然索取等等。这就决定了她必须与成人世界发生联系。事实上,她必须与社会中接触到每个人发生联系,这就是故事结尾她回答儿子问题时说:“每个人”的原因,她脱离不了他们,也不能独立存在。

这样的分析几乎可以解释影片所有的戏份。我不敢说绝对意义上的所有,也不敢说这么分析就是唯一正确的答案。我所要做得只是逻辑上的自洽,至少在我想到的场景中,这种方法都是适用的。试举发生在影片结尾的两场戏为例进行分析。

第一场是女主角跑到旅馆找男主角(即丈夫的同事)这场。安式在细节上花足了功夫,比如间歇出现的噪音暗指女主角狂乱不堪的内心,女主角眼前出现的两次鲜红的色彩等等。这两次色彩的出现都是在生理需求占主导时出现的,暗示体内的“小女孩”重新夺回了失地,反反复复之后,就是我们看到的女主角突然性的反抗或顺从。同时台词(“我惧怕这一切”)也表达了其对成人世界的恐惧,这让男主角完全摸不着头脑。

第二场戏紧随其后。女主角穿过堆满机器的码头,向一艘船走去。这时衬托她的背景是大片的红色,暗示她这时是“小女孩”,在向未知领域,也就是成年世界(船)走去。爬上悬梯后遇到了一个船员,两人说了几句话,女主角表达了想要坐船离开的来意,船员问了句什么(我看得版本为翻译,应该是询问:你确定么之类的东西。)女主角犹豫了,说还没最终决定,之后转身下悬梯。到达地面后又对船员说了几句话,比如这我有家室,不能完全由自己做这种决定,又比如我周围的一切都是我的生活等等。

至此,女主角实际上已经克服了心理障碍,在她对着船员说出那些话时,背景已经不是大片的红色了,此时红色与其它颜色共存在画面中,也就是说女主角的内心已经调和了,矛盾也消失了。

证据在全片的最后一场戏。这时女主角又穿上了绿色风衣,这明显是与全片第一场戏呼应。只不过她的神情举止都变得正常了,不再那么战战兢兢。这是第一个证据。她领着孩子又一次走在工厂周围的田野上,小男孩指着远处冒着黄烟的烟囱问为什么会是这种颜色,她说大概有毒。小男孩又问那鸟不是要被毒死么,她答鸟儿已经学会了躲避危险。这其实是在说自己。她已经学会让体内的两种力量相互共存,而不是两个极端轮流统治。(这也是为什么她最终没上船的原因)

回到最开始荣格的理论,再结合小男孩具体的病症,我们可以得出这样的结论:母亲内心不想长大的“小女孩”被小男孩无意识所捕捉,这种柔弱的、没有支撑力的意识最终让其不能站立。或许母亲的痊愈有小男孩的功劳,在那一刹那,她也许明白了该接受生活的一切,为了孩子。

-

Jensen

谈到红色沙漠,就不能不拿颜色说事儿,这个估计让人说烂了,在没看别人评论的情况下,我自己也说说,因为自己的记性不好,就权当备忘了。

颜色可以大显身手的地方又两个,第一个是环境和背景,第二个就是人物的装数和衣着。

在大范围的着色上,突出灰暗阴冷的色调,比如灰白斑驳的小巷两边的楼房和烟雾迷蒙的工厂,而鲜艳色块则多局限于建筑物的内部,即便在外景中出现,面积也不大,只起到点缀的作用。

内景主要有两类,第一是厂房,第二是民宅。厂房内的管道被涂抹成各种鲜艳的颜色,如红黄蓝,墙上还被随意涂抹上黄黑相间的图案。女主角的家里的钢管扶手被涂成蓝色,男主角的宾馆房间里的床架被涂成鲜红色,横亘在他和女主角之间,好像一道警戒线。

给我印象最深的是最有代表性的两个室内场景。

第一个是小木屋内的红色小房间,一群人无目的地在里面横躺竖卧,妻子眼看着丈夫和别的女人调情却不置一词,视而不见,每一个人似乎又慵懒又压抑着欲望。最后木屋被众人拆掉投入火中,不能不说也是一种隐喻。

第二个是男主角的宾馆房间,他房间可以说是调色板,可以变换各种颜色,女主角刚开始来找他的时候是白色的,中间女主角哭诉自己的痛苦的时候房间变成了蓝色,当两人做爱后的第二天早上女主角从床上醒来,房间居然变成了粉红色。

在服装上值得一说。

女主角的绿大衣只出现两次,开头和结尾。绿色在片中象征着希望,如厂房前那几片绿草地,在片中是如此弱势和稀有,如果说开头的绿色代表女主人公还心存希望的话,那么结尾的绿色则代表女主人公和生活的和解,重新获得了生活的平静。

中间女主人公的服装多为黑白灰的无彩色,和周围冷漠灰暗的环境融为一体,映照出他的绝望。女主人公的丈夫的着装则是以棕色的夹克衫为主,棕色是老旧和保守的象征,他的生活从未脱离正轨,对于女主人公的精神世界他也从未花费心思去探寻,他活在所谓正常人的世界里。当女主角试图向她寻求安慰的时候,她只需要他爱的拥抱,而他给她的只有性的索取。

片中男主角是看起来唯一有希望改善女主角生活境遇的一个元素,但是从他的服装上我们看出是不可能的,他不可能是那个给他希望的人。他的服装款式中规中距,大衣里面西装革履,好像随时可以进出办公楼,颜色以藏蓝,灰色,黑色为主,透出了他的冷漠和理智。他的无彩色着装可以让他丝毫不起眼地融汇再周围无望的环境之中,他对现实的生活不满,所以他四处游走,但到头来他发现自己和六年前没有区别,生活又回到了原点,他遇到女主角,不能不说是贪恋他的美貌,但可能也认知到女主人公与生活地无法妥协,从他眼中同情和好奇的目光可以看出来,但他根本无力也无心救她,在这一点上,她和他的丈夫没有什么不同。他只想占有她。

最后女主角重新穿着她的绿大衣,牵着曾经伤害过她的儿子,走在浓烟滚滚的机器怪兽中间,她的眼里只有平静,她和生活妥协了。

鸟儿知道烟囱里的黄烟是有毒的,所以就不往那儿飞了。

人如果知道无望的追求是痛苦的,就不会让自己再想了。