观影指南

无需安装任何插件,美国电影《被抹去的男孩》HD中字即可免费播放。

DVD:普通清晰BD:高清无水印HD:高清TS:抢先非清晰

如果电影《被抹去的男孩》加载失败,可刷新或切换线路

未来影院为您提供电影《被抹去的男孩》HD中字免费播放地址,如果电影《被抹去的男孩》播放失败清按F5刷新再试,或者切换播放资源,请勿轻信《被抹去的男孩》视频内广告,本站与广告内容无关.

请收未来影院唯一网址 [ http://www.qfanyi.com/details/21018.html ] 以免丢失!

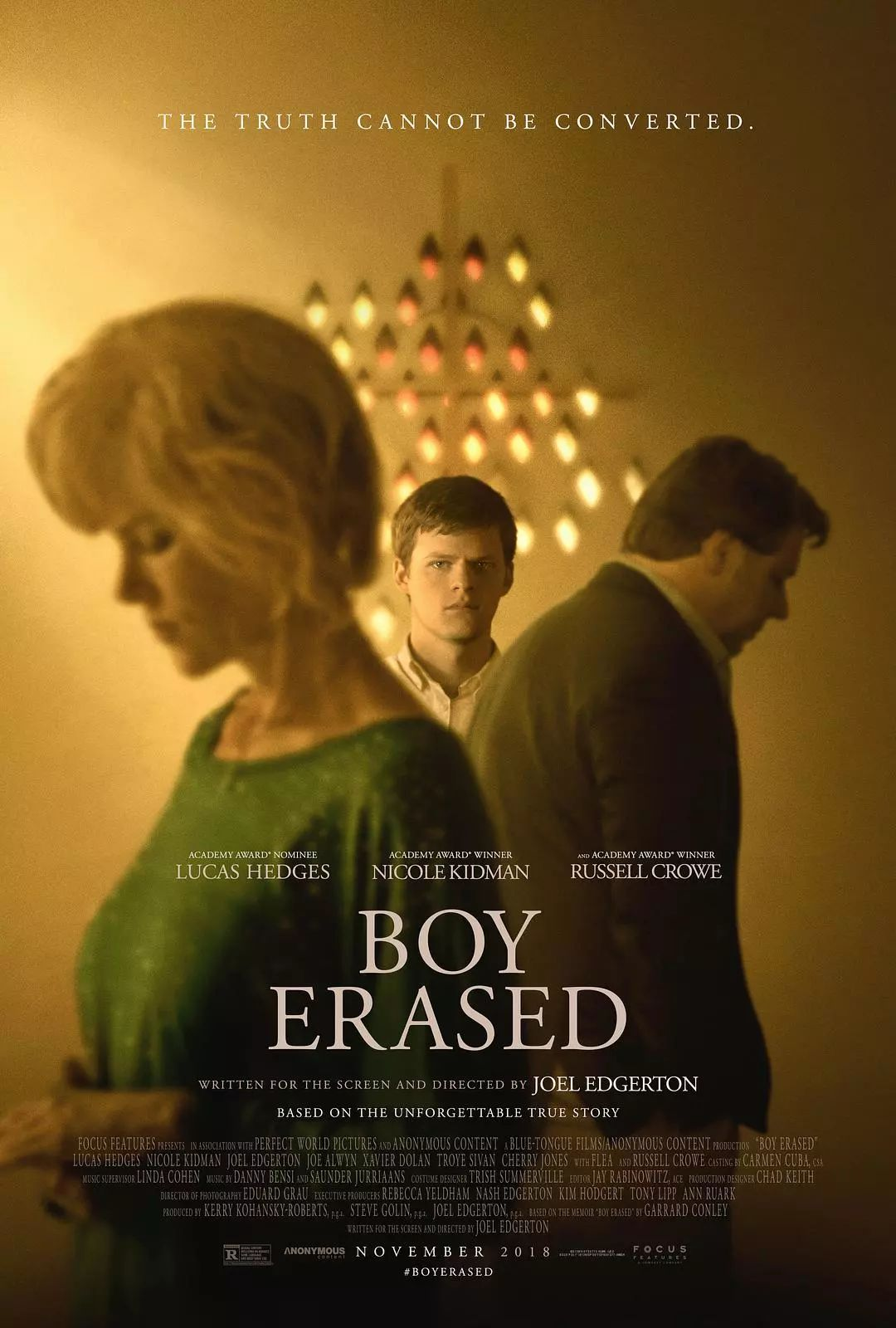

《被抹去的男孩》剧情:乔尔·埃哲顿将自编自导新片[被清除的男孩](Boy Erased,暂译),主演卢卡斯·赫奇斯,妮可·基德曼、罗素·克劳有望加盟。影片改编自杰拉德·康利同名自传,故事讲述阿肯色一个保守小镇的牧师之子(赫奇斯饰)因同性恋性取向而遭到家庭的排斥,基德曼、克劳饰其父母。影片将于今秋开拍。 故事简介:在阿肯色州一座封建保守的小城,浸信会牧师19岁的儿子向父母出柜。男孩却被迫参加教会支持的同性恋矫正项目来“治愈”同性恋,否则将会付出失去亲人、朋友和宗教信仰的代价。他起初参与了含有12个步骤的残酷治疗,但最终鼓起勇气逃跑,选择拥抱真正自我

为您推荐

用户评论

-

Jensen

1,我又不是狗,我的取向和别人无关

2019年开篇,LGBT最最最期待的片子《被抹去的男孩》传入国内。

这部根据真实回忆录改编的电影,由于极强的卡司配置,在国外首映前就备受关注。

电影里的故事发生在美国阿州一个封建保守的小城。19岁少年杰瑞德(卢卡斯·赫奇斯饰)因为自己的同性性取向,遭到了家庭里信教成员的排斥。尤其是作为牧师的父亲,执意将儿子送往“同性恋矫正所”,企图治愈杰瑞德的性取向。

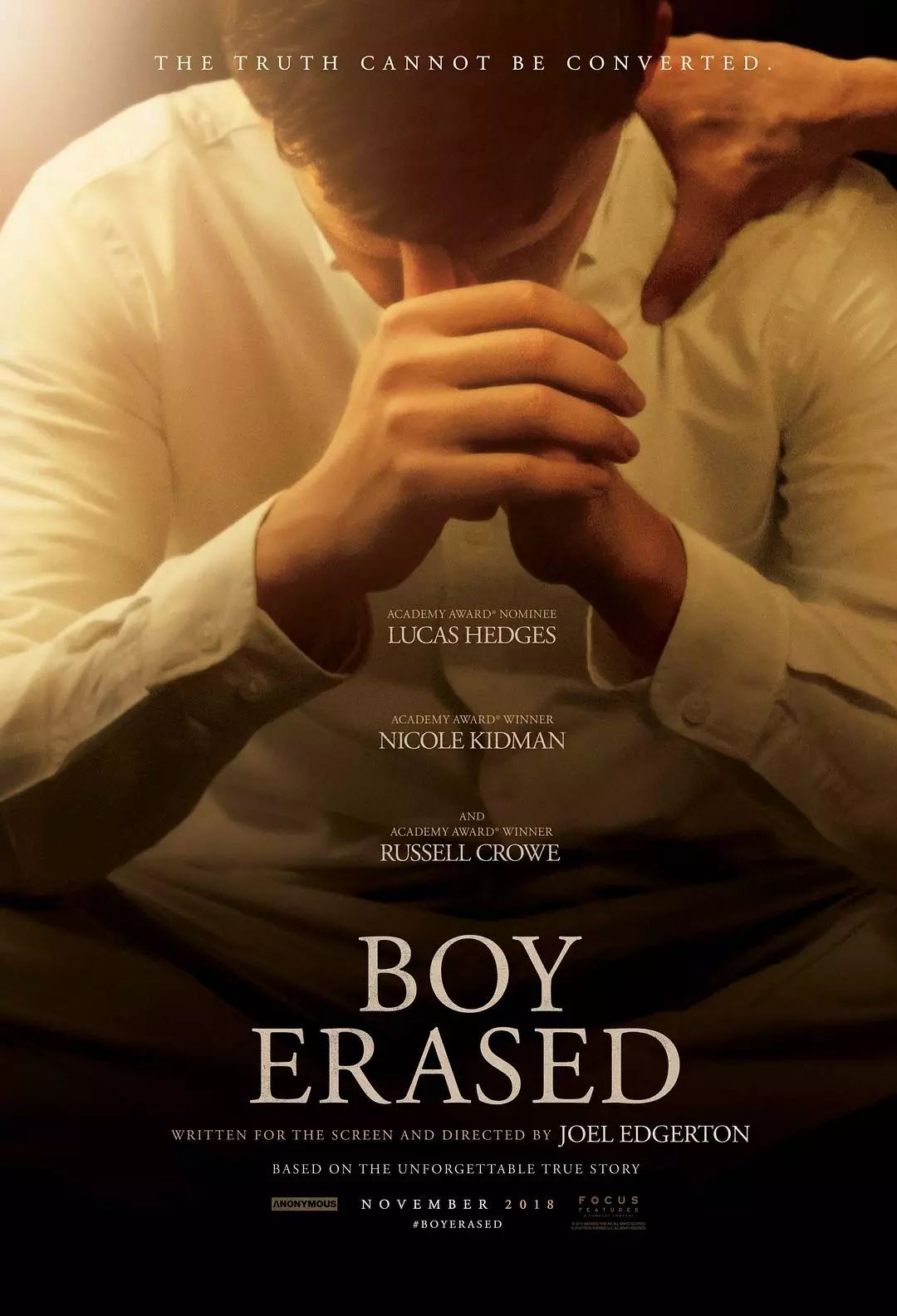

在矫正室里,杰瑞德目睹了荒唐滑稽的治疗手段。

在治疗师的对同性恋进行道德侮辱时,杰瑞德终于忍无可忍,道出了那句“我又不是狗,我的取向和别人无关!”

在“病友”和母亲的帮助下,杰瑞德逃离治疗所,同时完成对自己性取向的接纳。回家后,对宗教有着虔诚信任的父亲,却依旧无法接受儿子是同性恋的事实······

总体来说,整部电影的完成度不错,影片以杰瑞德的自我认知、矫正所的治疗过程、以及杰瑞德的家庭关系三条线索交织进行。

在自我认知中,通过倒叙的方式,夹杂了杰瑞德的两段同性经历。第一段被男同学强J未遂的情节,成为男主认知同性情欲的性启蒙,同时直接导致杰瑞德对父母出柜。

矫正所治疗作为电影的重头戏,试图去呈现“同性恋能被矫正”这一弥天大谎背后的真实操作。

这部分内容中,又出现了许多形色各异的同性恋面孔。有戳爷扮演地善于自我麻痹的男同;有缺乏男子气概,因治疗而受伤的男同;也有在压迫下承认同性恋是病,却勇敢帮助杰瑞德逃离最后自杀的男同;还有口口声声称同性恋是病,其实自己是深柜的男同老师。

通过鲜活多样的面孔,展现了不同性少数面对自己性取向时的不同态度。

第三条线索是男主与父母的关系,这是澈澈最喜欢的内容,承担了电影的泪点。

在关于家庭关系的处理上,《被抹去的男孩》没有将家庭视为一个整体,即家族成员意见始终一致。电影里的精巧处,在于将父亲和母亲的角色个体化。两个人作为独立的角色去刻画,且每个人物的情绪反应和态度表达,又有其相应的心理活动过程。

《被抹去的男孩》故事讲得通顺、情绪表达连贯,同时又给予观众思考空间。

要说不足,在画面构图和打光方面,缺少艺术美感。

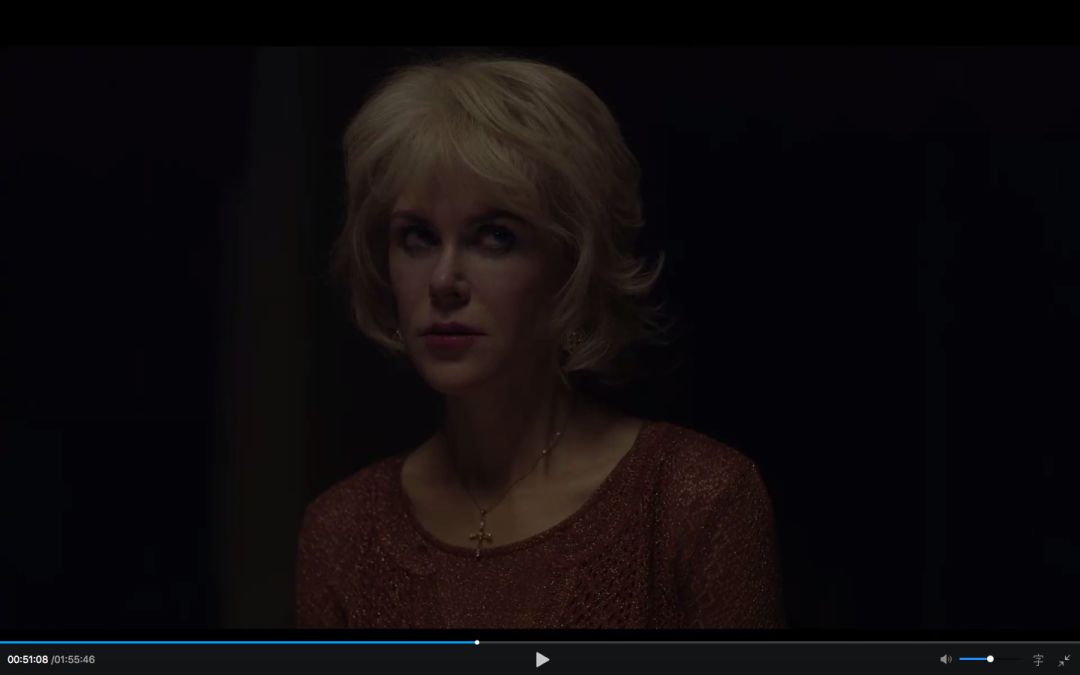

2,特别表扬妮可·基德曼

演员方面,除了男主角凭借此片获得电影节最佳男主角提名外,特别要表扬的,是扮演母亲的妮可·基德曼。

妮可的风姿丝毫未退,即使顶着着守旧的卷毛发型,依然能在人群中让人眼前一亮。

儿子出柜那晚,父亲让杰瑞德选择是接受治疗还是离开家庭,妮可低着头垂着眼,一言不发,又悄悄用眼睛去斜睨儿子的反应。

那样的眉目神情,观众感受到了母亲内心的艰难困境。

她内心偏向儿子,却不得不服从丈夫和信仰。

她想哭,用手遮住眼睛,瞬间又装作若无其事的样子微笑着注视给出肯定回答的儿子。所有的微表情和肢体动作,你能猜想到,这个母亲后面会有其他的动作和态度;或者说,妮可在那一幕的表演为之后的剧情埋下了伏笔。

之后救助儿子逃离治疗所,妮可对治疗师包含怒气的瞠目;在酒店含泪对儿子表达接纳和歉意。戏份不多的表演里,每一场情绪都拿捏得十分准确。

妮可·基德曼凭借此片提名美国评论家电影奖、金卫星奖、华盛顿影评人协会奖的最佳女配角。

妮可·基德曼在采访里说,之所以出演这部电影,是希望“通过这部电影去表达一个信息,去传出一个声音,哪怕能救一个人那也足够”。

3,同性恋的矫正史

20世纪中期,同性恋研究还处于雏形期,是一项叛逆而危险的事业。

1976年,乔纳森•内德•凯兹出版了《美国同性恋史》一书,这本书其中的一章名为“治疗”。收集了大量史料记录了把同性恋变成异性恋的不懈尝试。

比如其中一名男同性恋,为了克服他对另外一个男人的爱慕,自愿进行了阉割手术。虽然手术后他每天都在承受下腹到阴囊之间的剧痛,但他却承认再也没有对其他男人有非分之想。

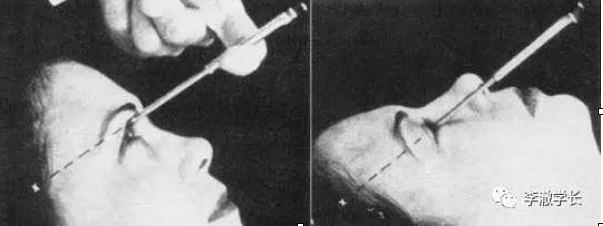

在同性恋的“治疗史”中,还包括前脑叶白质切断术。但由于后来进行手术的患者被诊断为精神病患者,致使电击疗法代替了手术刀。

前脑叶白质切断术:医生把一根针插进脑前部,这根针向下扫过燕窝,然后向上扫过头颅。这一过程反复进行,以确保神经传导路线被切断。

前脑叶白质切断术:医生把一根针插进脑前部,这根针向下扫过燕窝,然后向上扫过头颅。这一过程反复进行,以确保神经传导路线被切断。在电击疗法治疗无效之后,心理医生又开始登场。

心理医生通过所谓的催眠厌恶治疗法,利用男同性恋“吹毛求疵”的特点,迫使他们在男人的身体和“恶心反应”之间建立反射联系。

比如:

“我要你想象你和那个男人共处一室。他全身赤裸。当你接近他时,你发现他全身都是溃疡和疥疤,里面还慢慢流出脓水。他的身上散发着可怕的恶臭。这臭味如此之浓,让你恶心。

令澈澈心酸的是,很多材料都在讲有多少同性恋者是“自愿”接受扭转治疗的。他们认为同性恋是一种疾病,他们的目标就是被“治愈”成异性恋。

提姆•莫菲有言:“基本上每种性倾向疗法都会连同它的发明人一起被历史遗忘,精神分析是这一淘汰规律的例外”。

精神分析扭转治疗法把弗洛伊德当成自己的王牌,但其实弗洛伊德本人对于矫正的立场是复杂的。他首先认为所有人都是双性恋,认为同性恋可以被矫正,但同时也质疑同性恋是否就应该被矫正。

1948年《金赛性学报告》诞生是同性恋病理化的一个转折点,报道显示同性性行为远比人们想象中更普遍。心理学家开始质疑,如果几百万美国人都有过同性性行为,那这种行为还是十恶不赦的罪孽或疾病吗?

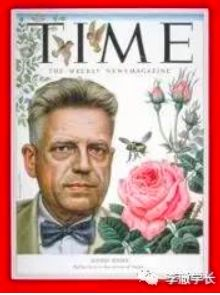

美国生物学家、性学家:阿尔弗雷德·金赛 。被誉为20世纪最有影响力人物之一

美国生物学家、性学家:阿尔弗雷德·金赛 。被誉为20世纪最有影响力人物之一截此之前,对于矫正,同性恋和治疗师是站在同一战线,前者想被治愈,后者想帮助其治愈。

石墙事件之后,两者开始站在了对立的阵营,同性恋们不再想把自己变成异性恋,而是想转变精神病学家和治疗师的观点。

同性恋活动家不再主张同性恋不能被转变,而是他们不应该被转变。他们受“黑就是美”口号的启发,也创作了自己的标语:“同性恋就是好。”

1952年,美国精神病协会将同性恋纳入精神病分类目录中,21年后,也就是1973年12月15日,同性恋活动家们通过自己的努力,促使精神病学体制在《精神疾病诊断与统计手册》中删除了同性恋这一条目。

一个专注同志电影、同志圈正能量的暖心公众号:李澈学长 ID:CheLeeboys

最后,推两部涉及同性恋治疗的电影。

如果你要出柜,请务必给父母看看这部电影

你引诱我暴露性取向,就是为了50元的赌注?n

近期

除了星巴克的彩虹杯,还有哪些品牌挺过同志?n

过年回家被催婚的gay,教你四招搞定父母n

35岁的轻熟男,迷得少年抛弃女友

历史n

爱情陷阱 | 《蛋糕师》| 妈妈是同性恋

同志软件不背锅 | Gay圈人脉?

《我的军中情人》| 同性恋如何更自由?

投稿邮箱:1770384033@qq.com

将最积极的能量,传给最多的性少数????n

某天李澈消失了,记得来这里????找澈澈。

(请提前关注小澈澈)

-

Jensen

对于本片的主旨“拒绝妥协、拒绝演戏,勇敢地活出自己”我表示充分尊重,男主开始为了迎合父母也试图改变自己,去某组织接受“洗脑”,但是受“压迫”越深,反抗就越强烈,而男主的父亲是一名牧师,男主出柜的压力要超乎他人。但是在重压之下,男主冲出了束缚,选择坦然,并且先后获得了母亲和父亲的支持,结局很圆满。

可是对于本电影,我也有两点不认同的地方。

一是男主和泽维尔的关系花的时间太少(给某组织授课的篇幅太多),进展太快,参加个画展不仅发现彼此都是同性恋,而且几乎就一见钟情了。简单聊几句,泽维尔就提出“留下来陪我”,然后两个人就同睡一张床。这没有感情积淀的相遇,让人觉得随性有余,而理智不足。

二是把手伸出车窗的比喻不恰当,这个在影片首尾呼应的片段,可以理解为摆脱父母的管教,也可以进一步放大说是挣脱世俗的条条框框。管教有方法和力度的问题,世俗有偏见的问题,但是开车的时候不要把手伸出窗外可以质疑甚至反抗么?虽然这样发生意外是小概率的事件,但是为了感受风的呼啸在耳边、风的阻力在指尖而二十多年执意而为,是不是有点为了找刺激而不顾危险的意味呢?这个比喻反而有负面的效果。

-

Jensen

记得之前在豆瓣上转发过友邻的一篇文章,文章通过2018年的几部同志电影来展现同志群体在不同年龄和不同阶层里的心境、状态、和价值观等诸多方面的不同。自己有幸看到了文章中大部分的电影,这其中,既有天马行空、天真无邪的《我们,动物》,也有甜腻满溢、美若幻梦的《爱你,西蒙》;既有狂野不安、渴望真爱的《图样人生》,又有勇敢坚定、破茧成蝶的《女孩》…这些电影,让我心里默默萌生一个念头:难道2018年,是LGBTQ电影的一个大年?当我看完这部由金球奖提名演员乔尔.埃哲顿自编自导自演的《被抹去的男孩》,我的这个想法在心中再一次被燃高了一丈。

《被抹去的男孩》

《被抹去的男孩》《被抹去的男孩》是演员出身的乔尔.埃哲顿所导演的第二部长片,如果熟悉他的观众,对他的上一部导演的长片《致命礼物》一定印象深刻,那可是一部阴郁尽头十足的惊悚片。如今,乔尔再执导筒,将画风一变,为我们呈现了一篇气质略带悲伤,但又温情脉脉的主题作文,让我们看到了一个男孩令人欣慰的自我认知之路。

《礼物》

《礼物》电影在今年的特柳赖德电影节全球首映,并紧接着在多伦多电影节进行国际首映,首轮映后反响不错:在MTC上至今为74%好评,在烂番茄更是新鲜率高达100%。电影在多伦多电影节的首场媒体场放映过后,很多记者鼓掌称赞,这也许是对这部电影最好的肯定。就我个人的观感来说,这部电影的完成度非常不错:它不但做到了把故事讲得圆满顺畅,给予观众充足的时间和空间去酝酿感情;整部电影的镜头语言干净、丰富、而且细腻,恰到好处的贴合了故事本身略带悲伤的色彩;除此之外,电影还充分发挥了众主演的长处,没有失掉他们该有的表演水准。这一切,让整部电影有了略带忧伤却又非常治愈的气质,令人看完格外舒服。

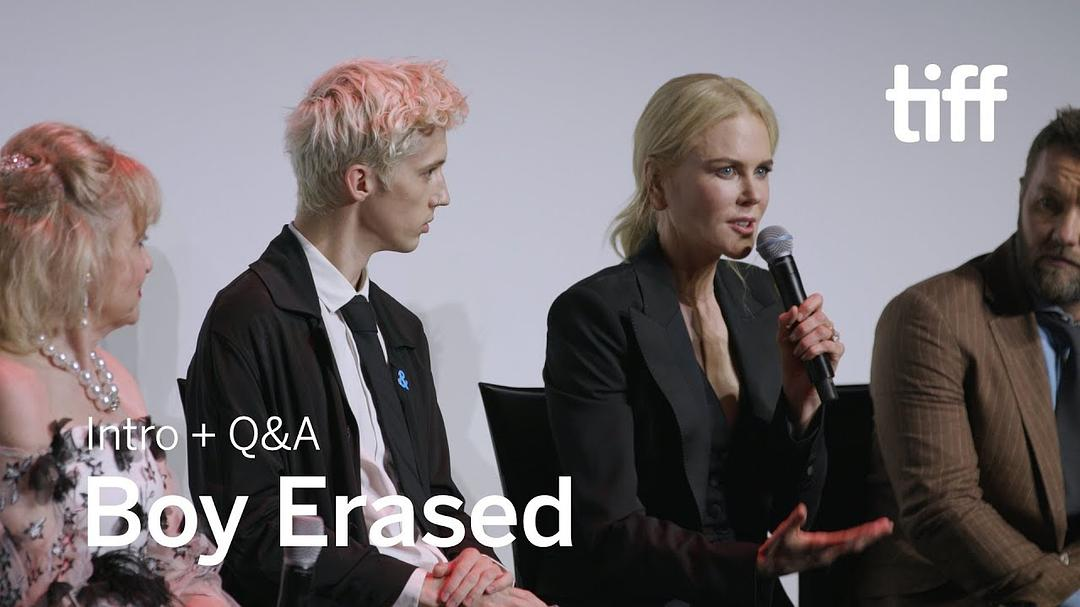

导演携主创亮相多伦多电影节

导演携主创亮相多伦多电影节这部电影改编自杰拉德.康利的同名自传。故事发生在阿肯色州一个封建保守的小城,城里的人们大多信奉浸信教-基督教新教的主要宗派之一。要知道,即便今天同性恋婚姻已经在美国合法化,但你依然不能否认很多州对于同性恋依然嗤之以鼻,特别是在很多信奉基督教且较为传统的地方。男主人公杰拉德生活的小镇,是一个事事都要跟宗教挂钩的地方,人们对于上帝的信奉是凌驾于一切之上的。而这部电影的主人公杰拉德,也毫无意外的出生在一个无比虔诚的浸信教家庭,他的爸爸还是浸信教会的牧师。

在杰拉德上大学时,一次意外让他明确了自己的同性恋性向,当他万般无奈下对爸妈出柜的时候,他万万没有想到,爸妈最终决定把他送到一家治疗同性恋的“矫正中心”。在这个所谓的“矫正中心”,杰拉德通过与这里的“导师”们的接触后,对他们的“矫正”方法愈发怀疑,最终成了抵触,终而反抗。而在这一切发生的途中,杰拉德也同样面临着如何跟自己的父母长久相处的问题。

乔.阿尔文饰演的角色,是整个故事的导火索

乔.阿尔文饰演的角色,是整个故事的导火索《被抹去的男孩》这部电影,最打动人的地方之一,就是男主人公杰拉德经受“治疗”的过程中,从最初的迷茫,到最终无比坚定的相信真实自己的这个过程。无论片中饰演“病友”的泽维尔.多兰和“戳爷”告诉他如何妥协的在这个牢笼中生存,杰拉德从来没有真正放弃自己内心最真实的想法。他从开始的困惑、妥协,到最终的反抗、据理力争,让人看到这个男孩是如何一步步的接受自己,并正视自己。

“矫正中心”的课堂上,是一群面相各异的无知少年

“矫正中心”的课堂上,是一群面相各异的无知少年影片另一个动人的地方,就是杰拉德与母亲的关系,电影中的父亲,做为一个德高望重的牧师,自始至终也无法完全接受自己的儿子是同性恋这一事实(至少在电影中是),即便他的情绪始终没有爆发,但他也没有跟儿子真正意义上的交流过。相反的,母亲自始至终可以为了儿子,让自己信仰的宗教为其让步。所以我们在片中,会看到母亲面对儿子的求救时,她焦灼而迫切的与“矫正中心”对峙。在这里要点名表扬妮克.基德曼,她饰演的母亲,虽然场次不多,但每一出现,无论是心平气和的跟儿子交谈,还是眼含泪光的为儿子着急,都能在她的眼睛里看到一位母亲无比深沉又坚定的爱意。

妮克.基德曼饰演的母亲,是电影的一大亮点

妮克.基德曼饰演的母亲,是电影的一大亮点说到演员,我不得不说这部电影绝对是今年颜值最高的同志电影!影片囊括了《比利.林恩的中场战事》里的乔.阿尔文,“戳爷”特洛耶.希文,还有多年没有出现在大银幕的泽维尔.多兰,这里友情提示一下,由于剧情和人物的设定,几为帅哥戏份其实并不多,期待在电影中看到他们的影迷,不要把期待放的太高。

同为“病友”的多兰和戳爷

同为“病友”的多兰和戳爷电影的绝对主演,饰演杰拉德的卢卡斯.赫奇斯,凭借《海边的曼彻斯特》提名奥斯卡之后,一直以高质量的作品频频出现在影迷的视线里,相信这次的《被抹去的男孩》将再一次巩固大家对他的喜爱和肯定。电影中从一个眼神,到一个动作,都被卢卡斯表现的非常细腻和到位。卢卡斯.赫尔奇的表演向来都给人一种“润物细无声”的感觉,他这次的表现,无论是慢镜头还是大特写,他都用精彩的演绎证明了自己的实力。并让我们跟着他的表演,感受到这个人物的情绪波荡。

令人不得不爱的卢卡斯.赫奇斯

令人不得不爱的卢卡斯.赫奇斯这部电影,很难不让我想到今年年初在圣丹斯电影节获得评审团大奖的《错误教育》。因为《错误教育》这部电影所描绘得是一个类似的故事:一个女孩被发现是同性恋,并被自己家人送入“治疗中心”进行矫正,而女孩也同样在困惑中逐渐明晰了自己生活要追求的方向。与《被抹去的男孩》不同,《错误教育》的风格更加轻松,片中的女主人公始终带着自己叛逆的态度在对待身边的一切。这与《被抹去的男孩》中的杰拉德相对顺从的性格完全不同,特别是在一份被镀上浓重宗教意味的强势父权面前。可是我们又不得不承认,像这样的故事和电影,是从不同的面相让人感受到今天同志电影质量和数量上的双重提升。

《错误教育》

《错误教育》在越来越多的同志电影面世的今天,我们总是希望看到更多质量过硬,而不是仅靠话题上位的作品。那么相信这部《被抹去的男孩》做为2018年最被期待的同志电影之一,应该不会辜负你的期望。说不定,它还会成为今年颁奖季的作品中,同志电影的领头军。

本文首发于微信公众号“看电影看到死”

-

Jensen

当一个电影让我看得在影院泣不成声,要等片尾字幕放完才算勉强平复情绪,我知道我需要为它写些什么。

确实非常像Lady Bird,这部电影激起的情绪是非常personal的,它甚至无关乎本片客观上的质量,只是轻而易举地淹没了我。

今天发生了一些事,最近发生了一些事,其实都与我无关,但也都与我有关。我只是,无法单纯做一个无动于衷的旁观者。我能切身感受到痛苦和绝望,却不知如何反抗。我感觉我被逼近了一个死胡同里,推得越用力,越无法呼吸。

几乎影片开始十分钟我就开始坐立不安备受煎熬了。我真实地看不得这样的事情。看着我所相信、所尊重、所珍视的东西,被以“爱”和“信仰”为名,毫无人性地打击、抑制和禁止。他们只是一群孩子,一群还没能真正认识和掌握自己人生方向的好孩子。

就从这个杨永信一般的戒“同”宗教学校说起。他们帮助男孩子们矫正“女性化”,身体上通过棒球、田径等死板的训练方式让他们更具男子气概。心理上通过一系列控制、施压、甚至侮辱欺凌的手段让他们承认自己的罪孽,并归咎于他人。

他们的口号响亮:Fake it until you make it. 他们自己都清楚这一切都是虚假的,却完全不以此为耻。

呵,这一切,是不是听着很耳熟?

我觉得大概是连同着很长一段时间里我不知如何言说的反弹情绪,都在看到这部电影后一同爆发了。不提宗教,我们眼前尖锐的现实中,有太多因素比之更为阴暗和残忍。我只是出离地愤怒,也只能愤怒。

过去的一年多时间里,我的人生观发生了天翻地覆的变化,希望和梦想,这些我曾经赖以生存的概念变得一文不值。然而即使这样,在我心底仍保有一些最天真最幼稚的看法,像是一个在底下埋得更深的根脉,不曾改变。我仍然坚持认为,自由是一个人最底线的权利。我要过一个怎样的人生,我会成为一个什么样的人,都只有我,只有我能够做决定。

尊重个体差异,我觉得这是一个特别浅显的道理,却发现在这社会上根本讲不通。你不是他人想要看到的样子,那你就是错的。这太荒谬了。

男孩子不能“娘化”,女孩子?呵,社会只需要女孩子在阴影里生儿育女就可以了,毕竟开车出个门都会在事故中被无端指责,翻唱一首经典音乐剧的歌曲都会被全网封禁。而男人爱上一个男人,女人爱上一个女人,更是欺师灭祖、枉顾人伦、断断不可以被接受。

我觉得,随着年龄的增长,我已经对这些所谓的成年人世界的“游戏规则”做了很多妥协,不闻不问不反抗。可这一点,我是说什么都想不明白,接受不了。为什么一个遵纪守法的不影响他人的好公民不能按自己喜欢的方式生活呢?只是因为他/她和大多数人常识中的不同?

我之前看到过一个帖子,赞扬成都人的生活态度,总结起来就是两句话,“关我啥事?”和“关你啥事?”,我觉得特别精辟。说白了就是自洽和包容。中华文化五千年源远流长,包容接纳了多少夷族文明。时代不断在进步,为什么都8012年了,这些简单的做自己所想,爱自己所爱的个体差异还是要受到毁灭性的打击?

影片中另一个沉重到让我避无可避的话题,又是,是的,又是父母和子女的关系。

Jared生活在一个虔诚的基督教家庭,他的父亲更是一名令人尊敬的牧师。父亲这个形象对于他,就意味着高大、权威、神圣、不可侵犯。Jared甩下游戏机,第一次撕掉身上的谦卑和唯唯诺诺,就是向父母坦诚性取向的时刻。然而一时的勇气在父亲唤来其他两位德高望重的宗教人士,威严*3直逼Jared的时候,他们问他“你想不想要改变?”影片中是漫长的沉默,漫长到我快要窒息,我甚至张开嘴开始了无声地呐喊:NO!!!然而尚且年轻的Jared却步了,违心地答应了接受更严酷的改造。而遭受了许多压迫的Jared最终拒绝了被改变,但同时也付出了与父亲决裂的代价。

四年后经历了更多的Jared和父亲在办公室里的对话,让我的泪水彻底决堤。

父亲借送圣诞礼物努力和Jared缓和关系,但表示依然无法接受Jared的性取向。Jared说,我是一个同性恋,我是你的儿子,这两点都是无法改变的事实。而你说你还没有做好准备失去我,那么,对不起,只能你去做改变。

如果你看过我写给Lady Bird的那篇长评,你会发现,我的泪点很稳定,因为其实又回到了同一个话题。

因为相比于Lady Bird中的母亲,Jared的父亲更为极端和强硬一些,可能我的话也会说的更极端一些。

接下来的内容我写了六七百字,但考虑再三还是决定不要公开在网络上了。每个人心底都有一个阴暗面,我不惧直面它,但我也着实不应该过分袒露它,毕竟我没必要好好的去挑衅现有的和谐。总之一句话,我不相信父母对子女的爱是完全无私和无条件的,子女对父母的爱同样,因为人性皆如此。我感恩亲情的羁绊,我只是不相信自己足够幸运。所以我现在只能祈祷,这样的冲突最好永远都不要发生,一切无事安详喜乐就好。

自由,所以我说的还是自由。在我的泪眼朦胧中,片尾Jared再次将手伸出窗外,随风挥舞。把手伸出车外很危险,幼时他相信并服从了母亲的指示,青年时他曾在愤怒中把阻止他的母亲问得哑口无言,多年后他也笑着读到了母亲搜集来的证据。然而,不重要了,因为他已经不需要再屈服于谁的控制,那个曾经被抹去的男孩终于只属于自己,他是自由的,真正自由的。

-

Jensen

都《爱你,西蒙》了,我们还需要《被抹去的男孩》吗?

改编自同名小说的《被抹去的男孩》取材于Garrard Conley的个人真实经历。他生长于美国阿肯色州的信教中产家庭 ,19岁时向父母出柜后被安排去了一个同志矫正机构。但正是这段黑暗经历让他接受自我并找到自己声音,通过分享自己的经历曝光了藏在暗处的矫正机构内部的种种荒谬恶迹。

平心而论,对同志矫正这个沉重的话题而言,《被抹去的男孩》是一部打安全牌的电影,是一次中规中矩的改编。电影似乎试图把重心放在描绘一个同志矫正机构的内部运作,同时也想探讨一个家庭在这样的风波里如何达成和解,以及一个男孩在这样的经历里如何更强大地成长。拥有过多想涉及的元素反而让电影没有一个较硬的情感冲击核心,显得有点支离破碎。 电影有不错的表演,有惹人喜爱的男主(❤ Lucas Hedges ❤),主要角色(Nicole Kidman 扮演的母亲)也有动人的闪光时刻,但反复闪回的叙事结构使故事整体缺乏感情上的延续性。导演在QA环节说到,电影使用插叙的很大原因之一是为了尊重原著的结构 。但这样的反复闪回却牺牲了配角的立体感,没有留足够空间让主角和其他角色建立起关系。矫正机构里的其他成员,包括Xavier Dolan和Troye Sivan的角色,都显得很平面化,观众很难理解他们是谁,他们的背后有什么故事。

不管是不是LGBTQ群体的一员,个体成长觉醒所需要经历的东西大致相差无几 ---- 自我接受,家庭认可,社会包容。只是对比起大众而言,LGBTQ群体在那过程里免不了多一番挣扎。美国几代人的同志权利运动,从Stonewall riots, 到Harvey Milk,终于两年前在Obama政府这里合法了同志婚姻。印象上美国是意识形态超前的自由国家,实际上她却被宗教和资本牢牢拴住。第一宗教上,对小个体而言,如果生在一个宗教意识很传统的家庭里,如故事男主Garrard一般,意识到自己喜欢同性时首先很可能感到的是自我抗拒和恐惧。毕竟最亲近的人一直宣扬同志即是罪恶。这种不被至亲所接受的撕裂感,在LGBQ群体里应该不是少数;放在大环境而言,这个国家原本建立在传教的基础上所以信教的群体众多(并不是所有信教的人都反对同志,这是可观的进步)。政府做出对同志群体有利的任何决策之前,都会考虑会不会触痛广大信教的人群的神经。反之亦然,如果政府打压某个对LGBTQ群体有利的法案,是不是无形中就得到了保守教友的支持。第二再说资本,Trump政府想禁止变性群体参军,打着的旗号就是为大家省钱。因为Trump嫌弃他/她们在军队里的医疗费用昂高,而Trump政府非常替大家心疼这点税钱 ---- 尽管他神奇地嚷着要花几十个亿去修墙。但有资本的人就有底气去支持某个对自己有利的法案,毕竟通过了的话,自己花点那点小钱很可能会多倍返回。美国副总统Pence和这部电影有更深的渊源,除开公开反对同志婚姻之外,他还是同志矫正机构的支持者。有公开记录显示他认为“政府的资金应该用在那些想改变自己性倾向的人的身上” 。

个人、家庭、社会,三个元素对LGTBQ群体的影响相互依存。从小往大看,即便自我接受没有任何困难,性向/性别意识觉醒之后,你还会担心会不会被家人朋友接受, 是不是正在被社会所边缘化。而一个家庭成员对同志群体的态度,除开宗教的影响,又很大程度上取决于家庭所处的社会阶层和环境。如果《爱你,西蒙》里家庭在美国中部某个很保守的小镇里,那他和男孩在摩天轮上亲吻收到的那些掌声又有多少可信度呢?从大往小看,从政府的态度里可看到个体的命运。几代人为同志权利争取之后,电影里我们在主流院线里看到了出柜时被鼓励的《爱你,西蒙》,现实中看到了东西海岸每年同志游行时的欢乐盛象。这似乎给大家造成了一种同志群体在美国被接受被庆祝的假象,因为在 2018年,美国依旧有超过70%的州存在对青少年进行同志转疗的机构并且它们不是违法的。有这样的支持同志治疗机构的副总统存在,有这样的机构在运作,就有金钱流转,就有少年在暗处受折磨甚至死亡。这还是发生在有不少同志运动、同性恋可以作为公开话题来探讨的美国。世界很多社会里的同志远没有那么这个故事的男孩那么幸运。他们离《爱你,西蒙》很远很远,更接近的是《断背山》,是《受害者》,是白纸一张,或者黑暗一片。

所以这样看似不够甜不够现代的酷儿电影,被拍出来到底有意义吗? 我觉得是有的。就像妮可基德曼在采访里说的,“去表达一个信息,去传出一个声音,哪怕能救一个人那也足够”。这样一个中小成本电影里,有她来扮演这么一个坚决捍卫自己孩子性向的母亲角色,或许电影受众会更大一点,或许电影会成为其他父母在经历孩子出柜时的一个向导,一个参照。帮组个别家庭少一些挣扎,这也是意义一种。所以从Troye Sivan到Xavier Dolan,出柜的歌手导演愿意来客串一个个小角色,看中的也许是电影背后的社会意义。

故事里有自我接受,有家庭和解。但是社会权益呢?为什么同志矫正机构在Garrard故事完结十几年之后依旧还顽强存在着?权利是一个需要不断争取的东西,今天可以合法结婚(并不是说结婚是每个同志想要的平权证明),但明天也许结婚证书就失去法律效应。听起来是有点夸张,但当你隔三差五看到Trump政府上台后对LGTBQ群体的一系列打压措施,作为群体的一员,你很难不去想象,会不会有一天这个群体忽然就被《使女的故事》了。