观影指南

无需安装任何插件,英国电影《爱德华二世》HD中字即可免费播放。

DVD:普通清晰BD:高清无水印HD:高清TS:抢先非清晰

如果电影《爱德华二世》加载失败,可刷新或切换线路

未来影院为您提供电影《爱德华二世》HD中字免费播放地址,如果电影《爱德华二世》播放失败清按F5刷新再试,或者切换播放资源,请勿轻信《爱德华二世》视频内广告,本站与广告内容无关.

请收未来影院唯一网址 [ http://www.qfanyi.com/details/24196.html ] 以免丢失!

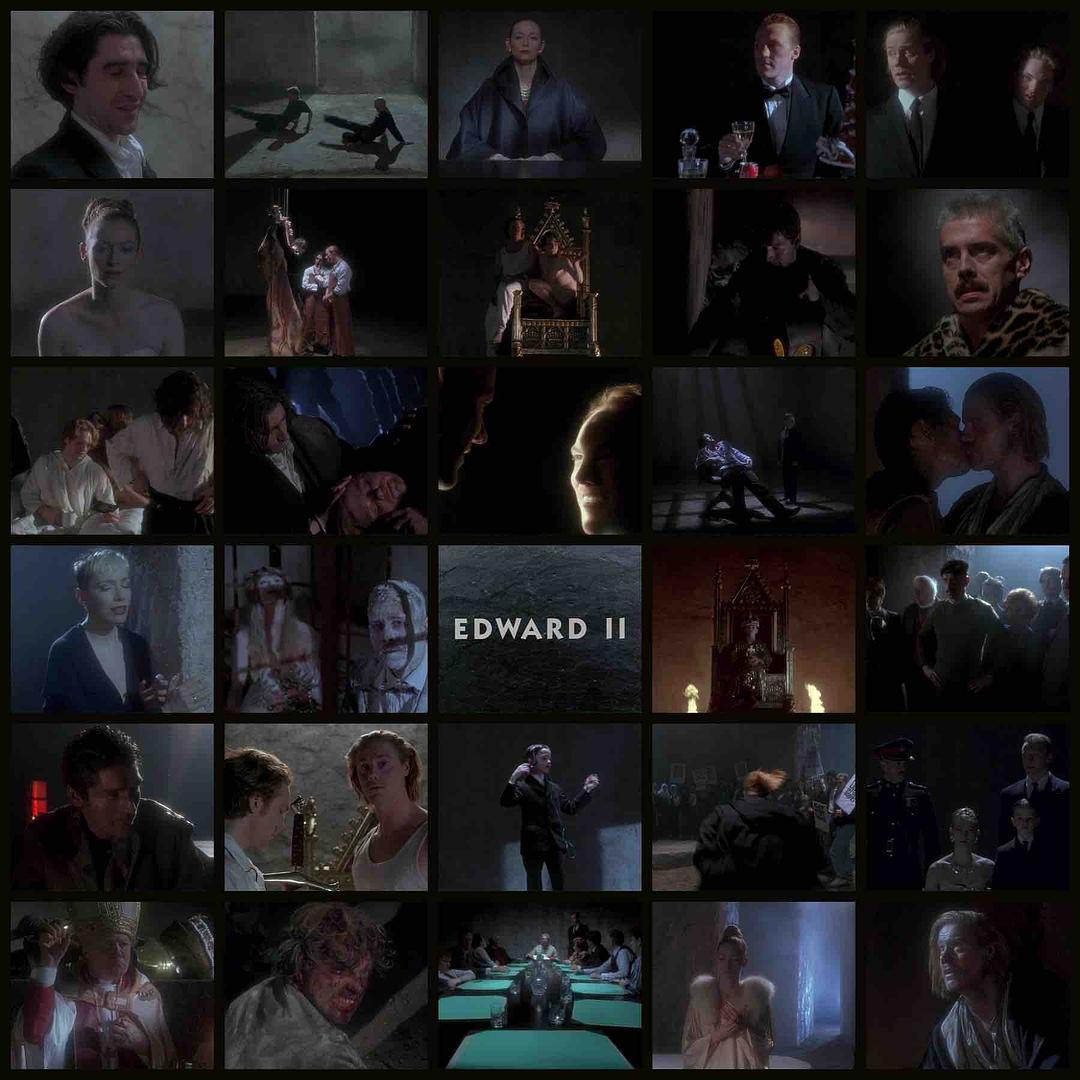

《爱德华二世》剧情:影片是根据英国著名戏剧家克里斯多夫.马罗的同名戏剧改编16世纪的英格兰国王冷落王后,竟然公开地和自己的同性爱人展开种种惊世骇俗的爱恋行为,使得整个王国的统治陷于崩溃,面临瓦解。有先见之明的王后最后使出心狠手辣的毒招,阻止了这场灾难的来临用“高度概念化”来形容这部影片仍不能确切表达它的复杂性。Jarman以现代性别政治的眼光改写了16世纪Christopher Marlowe的戏剧。故事围绕Edward国王公开的同性恋行为展开,并不是发生在奢华的历史环境中,影片场景使用了光秃秃的墙壁,肮脏的地板,演员也身穿时髦装束。Jarman还充分发掘了Marlowe原作中所有同性恋的潜台词,并将其作为表达重点。他使用了原作的对白,但将这个戏剧性的故事与当代对同性恋的压制及同性恋者的抗争混合在一起。影片没有确切的时代,多数时间里各个年代的情形交错在一起。

为您推荐

用户评论

-

Jensen

n首先,这部电影改编自马洛的历史剧《爱德华二世》,他写这部作品的时候或许年纪和我差不多(而我这辈子也写不出同样水平的东西吧,槽点满满...)。历史剧是文艺复兴时期英国作家开辟的一种戏剧题材。规范的古典悲剧有一系列严密的写作规则,比如戏剧一般以古希腊神话为题材,一般符合严格的三一律,特别是故事情节控制在一天之内发生。这些规则可以上溯到亚里士多德的《诗学》,在现代文学之前一直拥有广泛的权威。所以悲剧总是在叙述古希腊神话的那些故事,堪称典范的就是法国戏剧家拉辛。而英国文艺复兴时期的历史剧,描写的题材是英国中世纪历史,类似于我们现在的古装剧,具有戏说历史的成分,中世纪英国贵族经常叛变,连带着国王也经常被取而代之,所以历史剧一般以痛斥分裂、顺便赞颂都铎王朝、宣扬爱国主义精神为主。法国戏剧家主要接受的是王室赞助,但是英国戏剧家是要取悦人民群众的,所以这些戏剧经常也暗搓搓具有某种颠覆性,英国戏剧家在戏剧中热烈地讨论政治,讨论理想的国家是什么,什么样的君主统治具有合法性,什么是政治,得出的观点也完全不是法国那种专制国家老一套,在这种相对自由的前提下(只是相对的自由),历史剧是伟大的。当然我们所熟悉的历史剧都是莎士比亚的,知名度是高,但是(也许)很多人都觉得它们只是在讲述很久很久之前的枯燥历史,对当代并没有什么用。n马洛的这部历史剧,无论是达到的成就和它呈现出来的模式,都和莎士比亚的非常相似,但是他用单刀直入的方式处理了这个到了当代开始受人关注的同性题材。国王与他的宠臣的关系,本身就自带暧昧,少不了我这种同人女大开脑洞的YY,腐国历史上双性恋的君主其实非常之多,据说理查二世都比爱德华的绯闻多,之后的詹姆斯一世完全就是个双,这部剧在他统治时期经常上演(用来嘲讽他)。而爱德华二世,却这么被大众文化盖章为不爱江山爱基友,成为了基佬界的杠把子选手。我想,这样的身份和文学作品的处理有着密不可分的关系吧(只是推测)。在马洛的处理下,国王的幸与不幸都和他的宠臣密不可分(毕竟文学世界总是比现实世界清晰、规整),国王想要把自己的一切都献给宠臣,颇有些汉哀帝的样子,而国王手下的大贵族们则对宠臣嫉恨不已,针锋相对,数次发动叛乱,情节非常紧凑。这正副两派的剑拔弩张,本身就有些不可思议,马洛写的人很多时候都被貌似不合常理的动机推动(其实是因为这一动机太真实、太执拗,反而让大家不愿意承认)。但是这里贵族对宠臣不顾一切的嫉恨其实是有复杂的原因的,先不说国王对宠臣怀有的是深刻的爱情(我们当代算是比较理解同性真挚的爱情了,在当时可能匪夷所思),让贵族们更加怒不可遏的是国王对宠臣的爱超越了习以为常的常理:既然你有一个宠臣,为何不按照已经有的规矩来?国王妄图赋予出身卑微的宠臣以财富、地位,甚至亵渎宗教,置国事于不顾。他没有兴趣带领自己的属臣征服苏格兰、爱尔兰,掠夺财富,也没有像他儿子或者亨利五世那样征服法国,所以被认为软弱、不称职,是一个没有成就的国王。当我写到这里时,我情不自禁地想,尘世对统治者的要求是多么诡异,慈悲、多情、善良这些被赞誉的品质对统治者来说是罪恶。国王是真心爱他的宠臣的,因为这种爱完全没有外貌、品德、出身等方面的考虑,还给国王的人生带来了很多痛苦(最后国王也后悔了)。其实这完全是一个放错了时代的嬉皮士的故事:一个嬉皮士愤世嫉俗,决心和所有人过得不同,妄图改变世界,他觉得以前的人都是傻逼,过得不自由。直到最后他的王冠被夺走,他才发现不是国王之后自己什么都不是。如果没有一点点同情叛逆、藐视权威的心情,你是不可能接近这个人物的。要说马洛和莎士比亚的根本区别,还是马洛这个人实在是太嬉皮士了,莎士比亚给不知名男生写了一百多首情诗,大家对他的性向仍然存疑,而马洛,这么藐视权威的事情不可能不是他干的。最典型的一点还是莎士比亚一本正经写亨利五世做战前动员演讲,把亨利五世处理成理想君主(其实是颜值分阵营吧)而马洛则轻松地写,动员演讲什么的,傻透了,又虚伪。n要说这部电影讲的就是不爱江山爱基友的国王,可能还有些浅层,没有抓住叛逆的实质。我们的时代很多思想都改变了,有很多平权运动在积极地争取权利,包括同性恋并不是疾病,也拥有同样的婚姻权利,要警惕的是这些运动取得了很多成就但是人们的心理不可能转变那么彻底(就说“并不是疾病”这不容置疑的一点,很多时候都是坎),再往深里说,那些生活无忧的人,他们认同于社会的精英,认同于精神生活、认同于所谓的真善美,对于他们来说是先追求世人认为的精英生活,其次才是同性恋这个身份,其实这样的思维模式也是大众同意的(语无伦次了,比如人们认为只有长得帅才是基佬)。但是再深再深说,可能看起来和关注平权什么南辕北辙了,那就是,再怎么说,婚姻关系也有某种神话属性,它的神圣性多多少少是虚构的,我们认可真诚的爱情、随之而来的婚姻,同时也对自己的真诚估价过高(我们根本就不真诚),那剥离虚假的一切,剥离我们自以为相信又属于自我欺骗的一切,我们就什么都不是了吗?假如没有当局,没有婚姻权的肯定,爱就什么都不是了吗?

-

Jensen

Wearing his gay-right crusading heart on his sleeve, Derek Jarman’s antepenultimate work EDWARD II is a post-modern interpretation of Christopher Marlowe’s play about the eponymous Plantagenet sovereign (Waddington, a celluloid debutant), whose partiality towards his male lover Piers Gaveston (newcomer Tiernan), raises Cain in the court and prompts his wife Queen Isabella (Swinton), in league with Lord Mortimer (Terry), to usurp his throne.

Shot in Jarman’s characteristic sparse, claustrophobic setting which avails itself of minimal indoor lighting and cherry-picked iconography to great effect (striking use of refraction, a quasi-black-box theater intimacy, etc.), EDWARD II radically strews anachronistic items into its theatrical foreground: a slick modern dance, characters sporting contemporary costumes and its trimmings (business suits for the members of the court and for Queen Isabella, a Hermes bag accompanies her entrance), brandishing modern weapons, notably a band of rioting gay right activists constitutes the king’s army, Jarman has economically, but also impressively warps its source play’s temporality and gives its story an exigency and immediacy that elicits strong topicality, when cruelty is wantonly lashed out at the beleaguered gay lovers.

Among the cast, every single one of the main cast robustly sinks his or her teeth into Marlowe’s florid wording, a savage-looking Tiernan flouts the traditional aesthetics of a rakish lotus eater and brings about a fierce ugliness that contests for a basic human right which goes beyond its often beautified physicality and narcissism (a self-seeking whippersnapper still has his inviolable right to love someone of his own sex); both Swinton and Terry grandly chew the scenery of lofty operatics, but in a commendable way which resoundingly adds the dramatic tension and heft of their sinister collusion, and by comparison Waddington, looks unfavorably bland and wishy-washy in a role who pluckily hazards his monarchial reign in favor of one single mortal that he holds dearest.

As Annie Lennox’s belts out “EV’RY TIME WE SAY GOODBYE” in her cameo appearance, Jarman’s EDWARD II is a soulful transposition to exclaim his cri de coeur, and steeped in his sui generis idiom that sublimes a tenacious beauty out of its rough-hewn components, but with a proviso that an acquired taste is requisite.

referential entries: Jarman’s CARAVAGGIO (1986, 7.5/10); SEBASTIANE (1976, 4.4/10).

-

Jensen

第11届#法罗岛电影节#无人知晓单元第5个放映日为大家带来《爱德华二世》,下面为大家带来前线无能昏君们花天酒地的评价了!

野凡:

缭乱,苍白,漂浮,空洞,晦涩。

果树:

时空流转,精神力量通过影像传递,无视规则。

kc512:

爱德华二世的故事包装平权,贾曼是文艺愤青。

我们敏熙:

当然是对宫闱奇闻过度浪漫化的处理,但是却又自得其魅力,你看,连那个恐怖至极的死法,也要处理成这样酷儿的形式。

球球糖:

像在看舞台剧,台词、表演也是戏剧风。打破时间界限将各种元素糅合在一起,一些镜头是有冲击力的,但整体not my type。

张瀛:

贾曼保留了莎士比亚时代的演讲和背景,但却以惊人的方式将20世纪与性和权力、同性恋恐惧症和同性恋激进主义进行了鲜明对比。

River:

莎剧的先锋尝试,削弱了同类型电影厚重到令人窒息的生硬感,而演员们电影化的表演也让舞台剧感在一众装置艺术的簇拥下消失,难得。

曲有误:

现代服饰与古代背景共同搭建的一出仪式戏剧,全片的场景,人物都更倾向于单纯的一板一眼的概念而不是鲜活的环境和血肉,这种处理方式恕我无能欣赏。

chriseternity:

我有点想到《过境》,一个属于历史的故事却在每一个细节上被盖上了现代的色彩,但既没有《过境》的主题底蕴,更没有它的情感基调,一出无聊的舞台剧并没有因为涉及到LGBTQ的相关内容而显得有什么看点,建议和《普罗斯佩罗的魔典》一起杖杀。

KIDult226:

极简主义概念化的创作思路非常超前,舞台剧/古典剧/现代叙事手法的结合也非常超前,现代性别政治的改写意图也十分超前,但最终的产出不够成熟,意象放在现在看来实在过浅,镜头语言也显得贫瘠,佩服贾曼的思想,但无法沉迷于其(至少是本片中的)技法。

我略知她一二:

高度概念化的皇室图景,现代戏剧化的道具呈现,男人在镜头中不吝啬一丝一毫的裸露,女人在镜头外占据了从头到尾地灵魂。比起电影更像歌剧,但我更想用装置艺术来形容,你仿佛可以看到胶片被艺术感浸泡的海洋,那是文学和舞台的结合品,放在电影中实在是暴殄天物不知所云。

子夜无人:

法罗岛电影节历届片单里的欧洲王室题材电影我真的没有一部喜欢的,即便它已经尽可能做得非常颠覆和有创造性了。形式感的确整得很溜,去掉了传统的宫殿布景、高裙华服、壮观场面,在黑暗的地下室里演绎一场旧时空的时装戏和舞台剧,可我又实在不觉得这种玩法有带来什么更愉悦的体验或更别致的意义。当然,如果它一板一眼、规规矩矩地去拍,效果一定是更加难看的。P.S. 仙姑太美了!

法罗岛帝国皇后:

刻意错乱时间跳脱历史框架,突出的形式较普通英宫片大放光彩,借古讽今对爱德华二世生平做出另类诠释,加弗斯顿是同性恋,是爱欲,是反抗,世俗意义的高贵、纯洁、权威的贵族谋杀了它,世俗也唾弃异于传统的爱,法兰西的伊莎贝拉既英国近代史的撒切尔夫人,保守主义的女王,自由者的屠夫,苦难者的刽子手,在杀戮和镇压中戴上华丽的王冠盘踞肃穆的王座,在自由与抗争中身陷囹圄终身为阶下的囚徒,年幼的爱德华三世欢快的站里在囚笼上舞蹈,耳朵上挂着珠光宝气的耳环,脚下踩着被规定为女性专属的高跟鞋,无产阶级、LGBT、女性、老幼、残疾人、病人、弱者、进步人士联合起来,脚踏保守权贵肮脏的坟墓把酒高歌

-

Jensen

n跟莎士比亚比起来,马洛可以说是非常现代气息的剧作家了。那是几百年前的都铎王朝时期,接受过大学正规神学教育的年轻天才,处理同性恋君主被废黜这么一个题材,而且处理地大胆而邪恶。导演的改编也是如此,整部电影的色彩都是黑暗系,类似于卡拉瓦乔那种17世纪风格,两个男主相当健硕,穿着简洁,当蒂尔达饰演的王后认真地穿搭小礼服之时,他们却像是山野牧人一般放肆,奔放到看这部电影让人有羞耻感。因为不加掩饰地描述着同性恋之间的欲望,《爱德华二世》看起来依然大胆。这是马洛的恶趣味,禁忌与男孩和男孩相爱的世界。nn电影的前一部分大致忠于马洛原著的,特别是美丽的台词。都铎时期英国戏剧容量非常大,马洛的开头总是简洁又紧凑,证明他有着勾勒脉络的天赋。老国王去世,新国王爱德华二世急召被放逐的基友GAVESTON回国。国王对Gaveston爱得至深,为了他的欢心愿意付出一切。与此同时,以Mortimer为首的一帮贵族却对这个卑贱的暴发户恨之入骨,不惜一切代价欲除之后快。双方的爱恨非常极端,没有办法达成和解,剧情也在双方的矛盾之中迅速发展。

在我看过的剧本中,《爱德华二世》的开头可以说是邪恶感最浓重的。西方人笃信基督教,文学中自然地就体现出博爱、救赎的信仰之力,常给人清风拂面之感。这部戏剧的几个人物却丝毫没有彼此谅解,国王处理国政、宠爱男宠是十足的任性,贵族对男宠的敌意也是十足的任性,双方都是执念深重,只能依靠武力使对方屈服,这是一场豪赌,一方要夺取的是生命,另一方要得到的是国家,是统治。这一过程国王时刻感受到自己本该无限权力被傲慢的贵族们限制,“世界上哪里有我这么窝囊的国王?”他经常有诸如此类的感慨。对爱德华来说,法国、苏格兰、爱尔兰、丹麦的外交事务都没有好基友重要,百姓们的民意也无足轻重。也许你会说国王处事不公,那么贵族应该比国王更正面吧?情况似乎并非如此,因为Mortimer掌权之后的独白证明他也被权力冲昏了头脑,比爱德华更坏。他的统治原则就是典型的马基雅维利主义,宁愿天下人都怕我,因为恐惧比爱更容易。剧中唯一重要的女性人物是王后,并没有因为所谓的女性天性就更加善良,她任何人都狡猾,且深藏不露。马洛似乎说明对权力的追求依托的是完全且某种非理性的力量,而权力本身是没有任何神圣性的,既不是来自于神授,也不会用于崇高的用途。

也许爱德华对Gaveston是剧中唯一真正的爱了,尽管它有罪、尽管它倾覆了整个国家,却贡献了本剧最经典的爱情台词。他们是一对多么中二、多么精疲力尽的恋人啊,这样毁灭性的感情似乎是没有任何原因的,因为Gaveston卑贱、品德底下又没有任何价值,他只会用音乐和诗歌讨好国王(这里显得女性气质十足)。马洛写到贵族对Gaveston极其不满,质问爱德华,你为什么如此深爱一个全世界都憎恨的人呢?爱德华很中二地回答,因为他爱我超过全世界啊。爱必然是没有原因的,美丽的爱情必然是罪恶的、毁灭的...

在我们的时代,大胆的叛逆者们嘴上嚷嚷着爱是平等的,实际上却期盼着同性之间的爱更加注重精神、更理智、不会给社会和他人带来伤害和灾难,像爱德华和Gaveston这样麻烦的爱情可能比特洛伊被海伦倾覆更令人难以接受。(但是,这种理所当然的看法是不是和更加根深蒂固的歧视联系呢?)nn说起马洛其人,也是自带挥之不去的神秘感,包括他是那个时代少见的大学生,他年少得志,还有他不守规矩,打架斗殴,死于决斗,还有他做过假币,有可能是个情报人员的传言。对于他这种少年扬名、生活放荡不羁的天才,人们总是有些爱恨交织的复杂情感,类似于“我拼命正常地活在这个世界上,他却有资本随心所欲...”深入了解之前,心目中的他大致也是这么一个狂放不羁的人物,一个嬉皮士的形象。造假币和当间谍可能都是得到权势财富的手段,和他吸引人的剧作主题保持一致,这些题材经常涉及到为了权势、财富不择手段,最后下场也非常残暴的人物。但是真正观赏他的作品本身却得到了的结论:对待作品,他是非常严肃的。这些作品有着精美又极端感性的台词,比如国王诉说爱情的段落,时常让我这个不相干也没有对象的孩子热泪盈眶。不仅如此,为了权力不择手段的主题只是表面,马洛的戏剧实际上反映了更加多样、更具颠覆性和反思性的世界观,莎士比亚是正教、是善与真爱的宣传者和颂扬者,相对而言马洛更像是个善于反思生活、政治、意义与伪装的哲学家。nn电影对剧本的后半段缩减甚多。当然都铎时代的剧本过于冗长,并不适合现代人的喜好。基友Gaveston被贵族所杀,同性恋不再是剧情的焦点,爱德华在权力之路上经历了漫长的历程,最后这个受过膏的君权神授的合法君主被废黜了,对于宗教国家来说,废黜君主是老天不允许,整个宇宙也不允许,违背宇宙规律的大事。痛失恋人的爱德华自然而然又把祸因归结于不能独掌大权,向贵族们彻底复仇,王后和Mortimer密谋,爱德华终于兵败被俘。在此之前马洛一再在剧本中灌输死亡对一切人是平等的,人死之后一切都是虚空的(貌似)亵渎神明的观点,而在剧本最后几场中,神圣的国王不但死得毫无尊严,连神圣的王位也被剥夺。他手捧着王冠,也许还泪流满面地纠结着给还是不给、退位还是不退位的问题。难道我不是合法的国王吗?此时他又深刻地发现,没有了国王的权力,他就不再是国王,而是阳光下的阴影。他甚至怀疑是过于极端的爱情带来了悲惨的结局。可以看到这些情节和莎士比亚的《理查二世》的惊人相似。和莎士比亚一样,马洛也在此洞察了人性,比莎士比亚更加极端。作为一个众所周知邪恶的年轻人,他传达给大家的也是一个提前失去了神明、一切以欲望为指向的世界,连浪漫的爱情也不再演奏生命的最强音,爱情不能导向(人们以为的)丰富的、幸福的生活,而是导向怀疑和失败。一切被宣传的天堂都是失去的天堂,是统治者追求无尽权力的过程中编造出来的谎言。马洛描写的就是这样的世界。他生活在一个混乱的时代,阴差阳错窥视到我们的世界,并且部分地生活在我们这个绝望、没有神明的世界,在我们的世界,美丽的爱情和思想都是为了更好地自我欺骗——如果不善于欺骗自己,你该怎么在这个绝望的世界心安理得的生活下去呢?善是那么虚弱,而死是那么地真。而在你的个人舞台之外,上演的是比你的生活悲惨百倍的生活戏剧。

-

Jensen

不爱江山爱男友的国王n——德里克·贾曼的《爱德华二世》及其它 n n诚如德里克·贾曼所言,他的电影不是用来讨大众欢心的。《爱德华二世》不是一部“好看”的影片:诸如不符合大众期许的性别气质、古典戏剧般简陋的背景、莎士比亚时期的语言风格等。观赏这部影片需要具备一定的“门槛”。导演贾曼在处理相关史实时并不关心道具场景的还原,更侧重探讨人在特定情景之下的抉择及决定人物命运走向的情感要素。

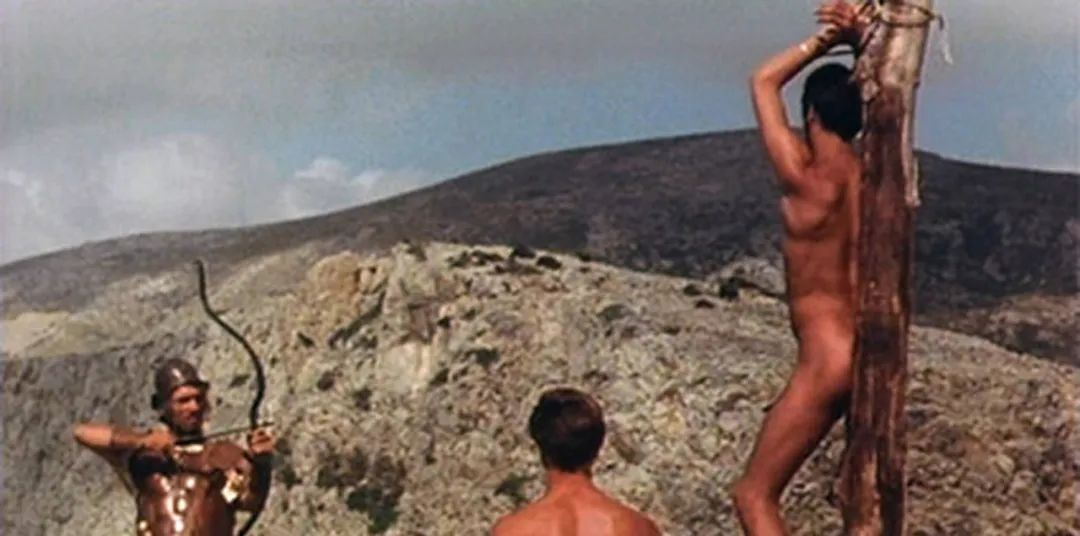

不仅仅是《爱德华二世》,在他所有的影片中,同性情欲都是一个核心的主题及围绕这一主题对宗教、性、死亡、欲望、破败、毁灭及人性的探讨。1975年的处女作《塞巴斯蒂安》将一群男性囚犯与士兵置身于阳光包裹之中的苍莽沙漠,在作者看来,只有在远离尘寰的世界边缘才能真正释放被世俗压制的同性欲望。贾曼的艺术创作是一次又一次对生命的反复探询及追问,并最终以死亡结束。

《塞巴斯蒂安》剧照

《塞巴斯蒂安》剧照爱德华二世是英国历史上最具争议的国王之一,他的同性恋人是英俊的骑士之子皮尔斯。爱德华二世毫不掩饰他对皮尔斯的爱情,王后伊莎贝拉为此心存不满,妒火中烧。大臣们也极力反对,认为败坏世风。被冷落的王后并非等闲人物,她在历史上有一个绰号:法兰西母狼,从这个绰号不难想象其之为人行事。不甘命运的王后最终投向大臣坎特公爵的怀抱,他们私下串通,策划发动政变,并将爱德华国王二世与皮尔斯囚禁起来。爱德华二世对同性恋人皮尔斯衷心不改,终被酷刑杀害,年仅27岁。

公元1592年,文艺复兴时期的伟大诗人、剧作家克里斯多弗·马尔洛(Christopher Marlowe)将这一史实写成剧本《爱德华二世》。贾曼的电影以此为蓝本,基本再现了这一历史悲剧。显然,影片也讲述了一个因权力之争而导致背叛的故事。爱德华将个人感情凌驾于王室地位之上,他对皮尔斯热烈且专注的情感导致了大臣们的强烈反感,他甚至剥夺了主教卡文特尼的地位和财产并赐予给同性恋人,——国王个人的感情倾向严重影响着他与大臣之间的关系,而他本人却缺乏与之斡旋的政治手腕。王后与大臣开始策划一场针对国王的阴谋,宫廷政变之后,他和他的同性恋人遭到残酷的报复。当然,王后也没有好下场,——在小王子(爱德华二世之子)继位以后,她被自己的儿子囚禁了起来。

复杂的故事情节使其成为一部难以理解的作品,马尔洛的剧本涉及爱情、背叛、政治、对权力的野心和谋杀。有评论者认为剧本中的人物在敌友之间变位太快,但正是这种人物的“变脸”,真实地再现了人们对同性恋国王的不理解及社会根深蒂固的偏见。青年爱德华二世勇猛善战且富于男子气概,法国公主曾对他一见倾心。但在公主成为王后并发现真相之后,一切都迅速改变。王后无法容忍丈夫是同性恋,大臣无法容忍国王把私人情感看得比政治利益还更重要,爱德华二世对同性男友的专情激发了大臣和王后对他的痛恨。贾曼在片中如实呈现了同性恋国王痛苦的情感抉择及围绕在其身边的人们的贪婪和野心。也因之,影片的爱情描写就没有那么动人。

《爱德华二世》剧照

《爱德华二世》剧照《爱德华二世》创作于贾曼得知自身感染艾滋病病毒之时。这也可以帮助我们理解片中加入的一些现代元素。譬如枪,譬如手电筒,又譬如游行示威的人群手中高举的宣传板。显然,《爱德华二世》把十四世纪英国社会的性偏见溶入当代社会政治层面。上世纪八九十年代,艾滋病在欧美同性恋群体爆发,主流媒体及大众舆论开始将艾滋病与同性议题捆绑。有人甚至指称艾滋病是“上帝对同性恋的惩罚”。这是媒体对病毒的无知,也是长期以来社会歧视与偏见的集中反映。

根据后来的医学/病毒学研究,HIV病毒可能源自非洲原始食猴部落。病毒的感染主要是通过血液、精液、乳汁等体液传播。同性之间感染HIV的原因多是由于肛交造成的粘膜损伤,而HIV病毒正是通过伤口的接触感染。

当一种重大的疫病来袭,这个疫病就会像个外来的力量,打散那个社会统治与被治、官僚与非官僚、人之间的阶级或次序,各种欲望、想象、恐惧、权力、猜忌、梦想全部在疫病时出现。艾滋病议题的论述里,最可怕的从来不是病毒本身,而是因疾病契机浮出水面的多种隐匿的社会危机。也因此,我们不能把《爱德华二世》仅仅看做是一部表现同性恋情的影片。对于贾曼来讲,这部影片也是为了揭示同性恋这一问题在历史上所遭遇的不公正对待、是在古代也是在现代,以异性恋机制为中心衍生的偏见、亲情的背叛以及贯穿人类文明史的权力之争。

1985年,因主演《巨人传》、《浴血狂沙》、《深锁春光一院愁》等电影闻名于世的好莱坞男星罗克·赫德森(Rock Hudson)因艾滋病去世之前,公开了自身的同性恋身份,并成为引爆社会舆论的热门话题;1993年,美国有了第一部由著名男星汤姆•汉克斯主演并在全国公映的艾滋病主题电影《费城故事》。

《费城故事》剧照

《费城故事》剧照与《费城故事》那个为捍卫自身人格,与歧视和不公坚持战斗的男主人公一样,贾曼也坚守尊严到生命的最后一刻。尽管身体在病毒的侵袭下逐渐变得衰弱,皮肤在脱落,双目在逐渐失去光明,贾曼却在最后的时间里创作出多部极具个人风格的电影作品。正如他在电影《天使的对话》中吟咏的诗句:我的眼睛闭得最紧,看得却最明亮。1993年创作的电影《维特根斯坦》投入了贾曼在感染病毒之后对人生的热情思考:

曾经有个年轻人,他想把世界简化到纯粹的逻辑里。因为他非常聪明,也确实做到了。他在完成时,回首看着、欣赏着。一个非常美丽,摒除了不完美和不确定的新世界,象闪耀的冰面无边无际的延伸到天边。那个聪明的年轻人环视他所创造的世界,决定探索它。可是当他向前迈出第一步,立即摔倒了。你看,他忘了摩擦力。冰面平坦光滑,洁净无瑕,但是人无法在上面行走。聪明的年轻人坐在那里不禁流下心碎的眼泪。

当他成长为一个智慧老人时,他开始理解粗糙和混沌并不是缺陷,世界就是因此而运转。他想奔跑舞蹈,顿时语言失去光泽,模糊不清;世界支离破碎,散落一地。智慧老人知道这就是事物的本来面目。但在他的内心里依然怀念着那纯净的世界,那里的一切闪耀着纯粹的光芒。虽然他甚至已经日渐喜欢那坑坑洼洼的地面,但无法让自己在那里安顿下来。现在他在地面和冰面之间徘徊,哪里都不是他的归宿。这是他所有悲痛的来由。(引自《维特根斯坦》电影台词)

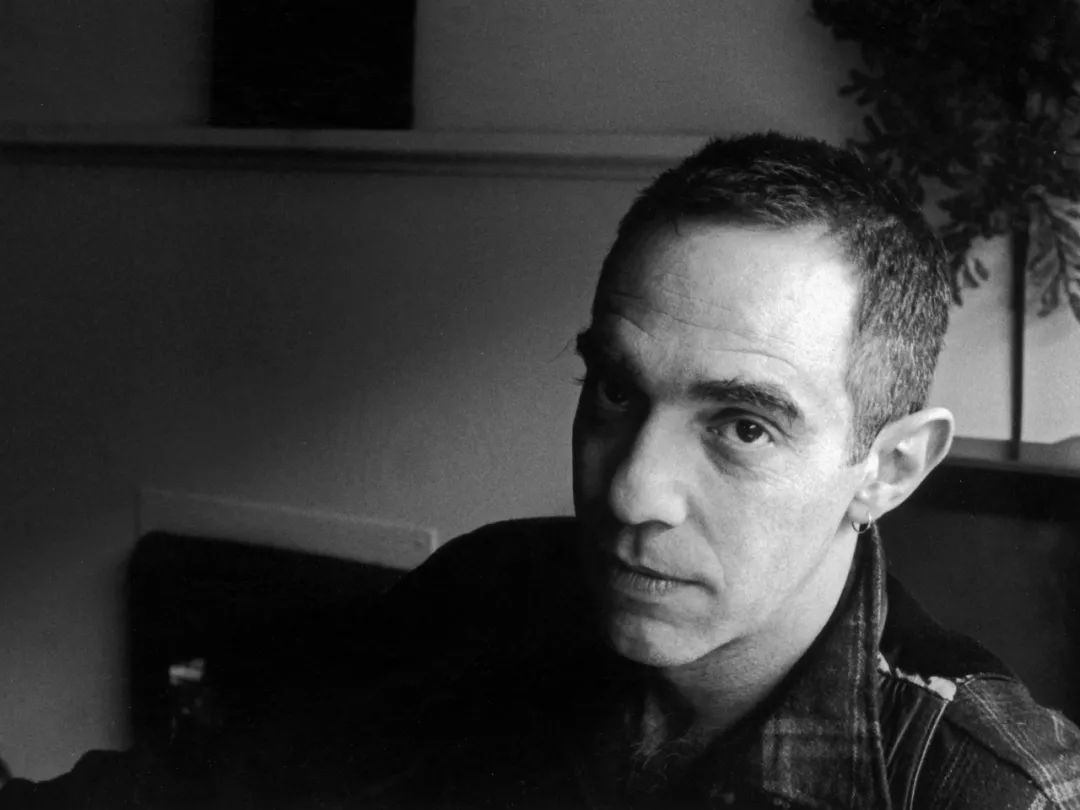

德里克·贾曼

德里克·贾曼贾曼也在电影中抒写对另一个世界故友深情的怀念,在贾曼心中,那是一个闪耀着蓝色光芒的世界,那个世界的男孩都爱男孩,爱着男孩的男孩们聚在一起拍活人拍不出来的电影。想到这里贾曼的眼睛似乎比以往任何时候都要明亮,比任何时候都看的更清明。有一次老友肯恩问他,最好的性经历是什么。贾曼俏皮地答道:当然是在床上啦,在床上总比在树上好。肯恩也回敬道:那你说死人搞同性恋吗。贾曼平静地回答:死人只搞同性恋。

贾曼在双目完全失明之前在日记本里写下的最后一句话是:

HB,true love。(HB,我的真爱)

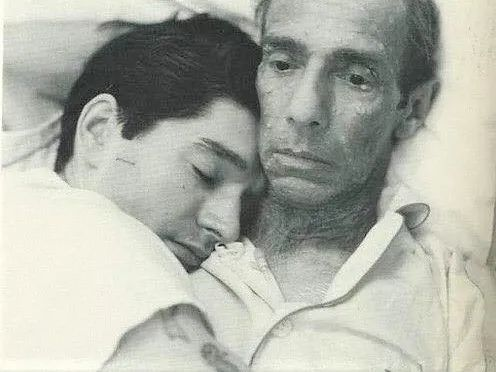

HB与贾曼

HB与贾曼HB是贾曼的同性恋人(注:即Hinney Beast,贾曼对爱人的昵称)。在生命的最后一段旅程,HB与贾曼一道与死神抗争,不离不弃地照顾着他。在HB的陪伴下,贾曼创作出了《爱德华二世》、《花园》、《天使的对话》等多部作品。电影《花园》为观众提供了梦呓般的视觉享受:既有三个男孩在烟花中围着海水中的床榻跳舞,有海边男子的深情拥抱;也有男性身体受难的伤痕、女装男子被扭打羞辱。音画的间隙里我们听到良知的愤怒,压抑的世界中同志爱情像鲜花绽放随即飘逝,陨落。贾曼在他的电影中为同性爱情竭力寻找一片舒展盛开的栖息之地。电影《天使的对话》出现了一段男主人公献给爱人,也是献给HB的吟诵:

当我入睡,梦中却向你凝望,

幽暗的火焰,暗地里放射幽辉

你的影子能教黑暗放出光明,

将闭上的眼照耀得那么辉煌,

你的影子会形成怎样的美景,

……

HB是贾曼对这个世界最放不下的牵挂,不仅HB,也包括其他那些还在坚持梦想的同志友人。他们依旧生活在这个粗糙、混沌又坑洼不平的世界上。贾曼是如此深情地爱着他的HB,爱着他的朋友们。这份深爱中也倾注了他对这个世界的牵挂和忧虑。这种忧思是如此之深,以至他在最后的作品《蓝》中执意放弃了之前所有影像的表达方式,直接采用蓝色光影来诉说心中的梦想及对同志友人的眷恋。在那动人心魄的77分钟的蓝色宇宙旋转中,贾曼带着我们在无穷的蓝色中做了一个安详的梦:

丢失的男孩子,永远睡熟了。

深深的拥抱,咸咸的嘴唇相吻……

在海底花园里,

冰凉的大理石手指触摸到一个古老的微笑

贝壳发出飒飒的声响

深沉的爱永远伴随着潮汐漂流

他的味道美极了

在美丽的夏天

他的蓝色牛仔裤围绕在脚踝上

吻在我的唇上 眼睛上

幸福在我幽灵般的眼眸

我们的名字将被忘记,没有人再会记住

……

在你的墓上,我放下一株飞燕草,一片蓝色。

——引自《蓝》(1993年10月)

贾曼《蓝》

贾曼《蓝》