观影指南

无需安装任何插件,韩国电影《房子的故事》HD即可免费播放。

DVD:普通清晰BD:高清无水印HD:高清TS:抢先非清晰

如果电影《房子的故事》加载失败,可刷新或切换线路

未来影院为您提供电影《房子的故事》HD免费播放地址,如果电影《房子的故事》播放失败清按F5刷新再试,或者切换播放资源,请勿轻信《房子的故事》视频内广告,本站与广告内容无关.

请收未来影院唯一网址 [ http://www.qfanyi.com/details/27203.html ] 以免丢失!

《房子的故事》剧情:李瑜瑛饰演的报社编辑记者恩书在寻找新家的时候,没有选择合同到期的单间公寓,而是选择了与分居的父亲被迫同居一段时间,从而体会到了家的意义

为您推荐

用户评论

-

Jensen

女主和父亲都干着有些和时代脱节的工作,女主是纸媒报社的编辑,父亲是传统的开锁匠(各种电子锁在韩国绝对占有市场统治地位)。父女俩都多少有点自闭。父亲住在卧室不开窗的老房子里,守着自己配钥匙的小铺。就如同大部分的中国父亲一样,平日里为人严肃,不苟言笑与子女缺少沟通也不善于情感表达。恪守着自己的认知,既无法更上时代的步伐也不愿向面子妥协。女儿就和大部分的白领女孩一样,有点都市病:小矫情、娇嗔与自傲。分开多年的父女由于女儿的一时兴起又重聚在一个屋檐下。片子拍的又慢又静,就是展现岁月的日常,完全没有韩式的煽情和狗血情节,也摒弃咱们展示家庭关系时一地鸡毛的戏剧冲突。多少能让你想起侯孝贤的电影。长期患病又向家人隐瞒的父亲,在一次开锁时看到了独居老妇暴毙在自己的店铺里,心灵上受到了冲击;也开始考虑如何在人生的最后一局该以怎样方式的去进行告别。(这里拍的也是克制又真实,完全没有美式或日本遗愿清单那样呻吟似的人生感慨或是碎碎念的谆谆告诲)最后父亲走完了他的人生,通过一把停尸房钥匙的符号代表传递到女儿的手里。而女儿用自己的手在父亲的简易棺材上抠出了一个洞,让一束光照进了一辈子睡无窗卧室父亲的最后归宿处。可惜这片错过了父亲节。同样是探讨家庭关系,但这片的方式与表达和那部《阳光普照》完全不同,没有极端事件,没有畸形的人物,没有凶杀,就是娓娓道来的生活,让每个人从中都多少会看到些自己的影子。

-

Jensen

一直以为关于生活温情的电影,是日本影视剧的专属。没曾想,原来韩国电影也可以。

2019年10月在韩国釜山电影节公映的《房子的故事》,一部关于房子与爱,慢节奏的故事。

有时候,爱需要用心去体会;有时候,爱需要用语言去表达;有时候,爱需要用行动去证明。因为,人呀,有时候,心会很麻木;有时候,话会很苍白;有时候,行动会很迟缓。

爱,很复杂。而没有爱的房子,从来不是家。

读过大学、在报社当编辑的女主角姜恩书,一直未能找到最满意的公寓。

于是,在房屋到期时,她暂时和早已与母亲离婚的锁匠父亲,住进了没有窗户的老旧小院里。

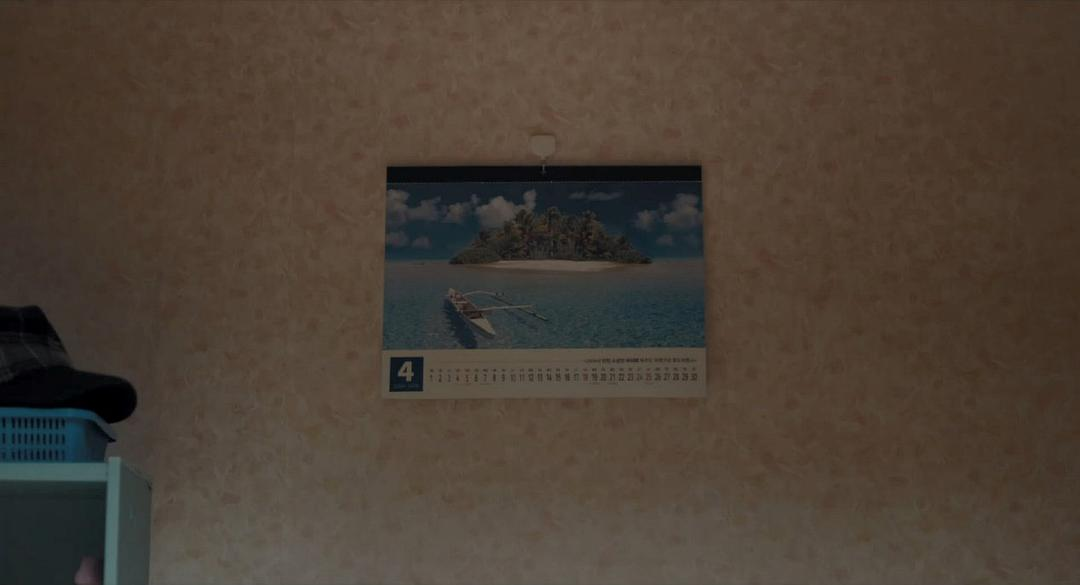

小院里的一切都没有变。电子锁时代,父亲依然只修带钥匙的锁;父亲从未放下手机,只因他是“随叫随到的锁匠”;墙上贴着的日历,也是几十年前的那张阳光、沙滩和海洋……

台湾版翻译为《打开名为家的门》,我认为,台版更为传神。

因为在被迫和父亲同居的过程中,三十岁的女主角姜恩书,不年轻、也不老的模糊地带,才开始明白,什么是房子,什么又是家。

曾经的她,常被妹妹嘲笑:“读那么多书有什么用?还不是什么都不懂”,被朋友嘲笑:“有时候,我真的觉得你有问题”。

终于,在送走父亲后,告别了又阳光、又洁净的公寓,回到了父亲留下的,那栋无窗、无光的小屋。

父亲不在了,可是,父亲为了她来住,专门换上的粉红色窗帘,置办的粉红色毛巾,还依然新着呢。

钥匙和锁之间,需要磨合。人与人之间,同样也是。

家庭关系、关于房子的一切、引而不发的情感,是东亚三国中、日、韩共同的话题。

中、日、韩三国的男性,作为父亲的男性,总处在失语的状态。即使是表达,也多是通过暴怒的方式。

中、日、韩三国的房子,不仅仅是住所,更是承载着梦想、幸福,以及任何与美好联系在一起的词语。

中、日、韩三国的情感,都是表面平和,内地下却暗流涌动。你得用心去感受,而不是用耳朵去倾听。

这也是现代社会与传统社会的冲突。

在传统社会,父亲很少出现在家庭生活中,少了与家人羁绊、发生争执的机会。同样,那时候的父亲权威,因为经济地位相对更高,所以拥有绝对性。

可是,在现代社会进化的过程中,大宗族的奔溃,小家庭的出现,生活与工作之间的区域界线模糊——正如电影中女主角父亲,他的锁店和住家,只是一门之隔——家庭成员和工作伙伴之间的情绪界线,同样变得模糊。

家在何方?何以为家?

通过2015年上映的电影《念念》,才女张艾嘉说,在她看来,“家”所包含的情愫非常丰富:一个人如何实现自我的成长,如何和伴侣、和父母以及孩子和谐相处,这一切情感都需要在家庭中实现。

而“家”常常被等同于“房子”。可能是,能看到海岸线的别墅,或者是,有落地窗晒太阳的公寓,但一定不是,落满灰尘、年久失修的破旧小屋。

现代社会逐渐发展,送给了我们,许许多多获取安全感的方式。

比如,旅行——女主角的母亲和继父,计划着去阿根廷浪漫游;比如,公寓——女主角不断搬家(电影里说,她已经搬家超过8次),获取新鲜感;比如,爱情——女主角的好朋友不断更换男友,获取所谓的“灵感”来“保持青春”。

我们忙着去适应新生活,去适应现代性,从而得到更多甜——女主角父亲的徒弟,开传统锁的能力很差,但是学会了开电子锁,已经有能力购买一辆豪华的轿车。

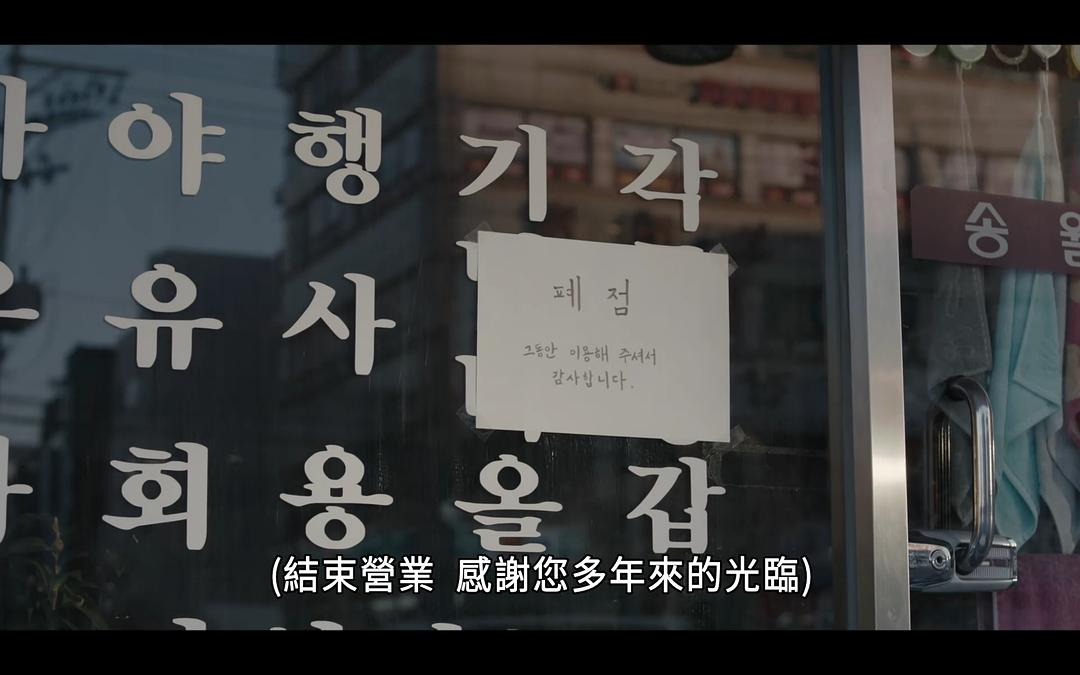

我们不愿意承认时光流逝,很多东西都到了被淘汰的时候——女主角父亲的邻居,一位开杂货铺的老奶奶,孤独地死在了家里后,杂货铺从此永远关上了营业的门。

但是,就像周杰伦在《半岛铁盒》中娓娓唱出来的那样。

在这个半岛铁盒里面,装满了回忆。

那些埋在内心深处、不敢言明的小秘密,那些青春懵懂、家长里短的情愫,那些爱恨交织、希望绝望的小往事,都在盒子里面暗自伸张。

需要我们做的,不是去留念,不是去缅怀,而是去打碎,坦然接受所有一切,甜蜜的、苦涩的,狠狠地打碎。最后,留下来的,一定是美好。

把一切交给时间,让流年去抚摸一切。

愿我们所有人,为心找到遮风避雨的家,找到打开家门的钥匙。

-

Jensen

描写家庭的关系、父女关系的影片很多。朴齐凡导演的这部处女作品,我却无法给它一个明确的类型。它不像李安的家庭三部曲,强烈的代际冲突和跨文化冲突被刻画得很具锋芒;它也不像是枝裕和的影片,看似拍摄得日常平凡,其实剧情设计中埋伏了许多冲突和引爆点,有种暗流涌动的感觉。

是枝裕和影片中的家庭关系中通常有一个不同寻常的矛盾导火索或故事背景,家庭关系冲突就是从这些开始的。比如《如父如子》中,抱错孩子这个事实是引发整个故事的导火索、比如《小偷家族》重组家庭是这部剧中让人重新思考“到底亲人关系是什么”的重要背景。

是枝裕和影片中矛盾冲突往往不是通过画面的剪辑来表现,更多是通过剧情的推进来慢慢体现,通过台词慢慢营造氛围。这部《房子的故事》以女主角恩书找新的公寓的事件开始,讲述了一个父母离异的家庭四人之间发生的故事,影片以父亲和小女儿的故事作为主线。房子对于中国人来说是个略带沉重和压力的话题,而这部影片弱化了房子代表的经济属性——买房在影片中是一个故事背景。围绕房子这个主题,导演牵出了四人家庭的过去和现在。

影片是从小女儿恩书的视角下阐述家庭关系。这种视角是来自关系中的“子辈”,对事物的理解仍带有孩子般的任性和理想化。同时,和中年视角的理性和冷漠相比,它也更柔软,更温情。这可能就是无法将这部作品类型化的一个根本原因,它不像前人那样将影片内核上升到了不同文化冲突的社会高度,也没反应两代人之间的矛盾,无论是直接地还是深藏地。它就像你一个同龄的朋友在跟你谈心时,有一句没一句地聊着和家人相处的烦恼。

影片实际上讲述的是人从幼年到成年的过程中对待父母的心态上的转变,从一个完全被照顾的孩童心态,到慢慢理解父母,从父母的角度考虑,这样的变化。这种转变必定是让人不适应的,但它是自然存在和发生的。在这一点上,导演的设计编排更好地展现出了这种自然的变化。

影片中有许多隐喻,首先是房子,剧中出现了多种房子:母亲济州岛的独栋别墅,姐姐家的公寓,父亲仍然在住的恩书从小长大的家、恩书曾经租住过的地下室、正在租住的普通房子、酒店式公寓、以及正在看的各种公寓。房子即是故事的开端,也是推进故事的重要线索,故事最后以“房子”作为结束。不同的房子代表了角色正在过着的不同的生活,也代表了不同角色对生活的定义。而恩书一直想找寻的不是一个容身之处的公寓,而是在公寓里的家人的温暖。房间、窗户、钥匙也是故事中非常重要的线索,随着剧情的推展,不同的场景下的窗户和钥匙有着不同的定义父亲不愿打开的房门和没有窗户的房间也是影片的一个彩蛋,等着大家去观影打开哦!

影片中还加入了许多精心设计的小细节,让人应接不暇。比如说母亲只用过一次的结婚纪念旅行包、恩书一整罐装满钥匙的透明罐子和留着的家的钥匙(暗示着已经搬家多次但依然对家有所怀念),父亲用家乡的水蜜桃腌制的泡菜、给女儿准备的粉色毛巾,父亲测试安全带可用(表现父亲对女儿的关爱并暗示着父亲在较长的一段时间独自生活)、影片最后父亲棺木上的碎屑的碎屑(雷同于父亲制作钥匙时的碎屑)等等。这些细节对影片的主题表达有着很重要的支撑作用,大家观看的时候也千万不要放过,虽然这些细节和场景较为碎片化,被拆成很多个小段落,但这个由小片段慢慢累积的过程,也是情绪累积的过程,到影片最后完整地呈现了这对父女之间的点点滴滴,情绪也到达最高潮。

人间的父女关系有很多种,大多数来自东方的父亲会被我们贴上“不善言辞”、“爱得深沉”这样的标签。在这个“父亲笨拙的爱”主题的刻画上,影片应该说是无功无过。片中笨拙不会表达的父亲像就是一张亚洲父亲的画像;有点任性的小女儿也像极了亚洲家庭里被宠溺的小女儿。就像上面提所说到的,这部影片更重要的价值是“女儿”这个角色在心态上的转变,从理所当然地接受父亲的付出,并对父亲有一些怨言,到慢慢理解父亲的生活、工作和内心,到旁敲侧击地帮助父亲重建和姐姐的关系、希望他能够改变性格的弱点,以及最后带着真的理解与接受反馈对父亲的爱。

父女关系,本是一个双方关系,即女儿视角的父女关系,和父亲视角的父女关系。但是本作品大部分情节都是从女儿的角度出发,甚至有点“越俎代庖”的意味,比如说父亲喝酒后,会摸头杀女儿;父亲对过去没有买到的公寓拍照留念……等等这些情节更像是一个年轻人脑海里的中年人会呈现出来的样子。摸头杀是年轻人才会用来表达爱意的动作;对过去的遗憾年年不忘也更像是年轻人才会有的情绪,成年人更多的是把这种情绪埋藏在心里,不再显露。

就像我们设定少儿节目需要一个特殊的腔调念台词一样,这些情节更像是一种凭空想象和不真实设定,但在观影过程中并不会不觉得这种设定不适合,我比较愿意认为这种设定是导演无意识地理想化的操作。所以我会说这部电影是一部乌托邦的作品,导演理想化了父女以及父亲和家人之间的关系,所有的关系到最后都有一个让悬着的心放下的结局。

甚至对婚姻关系也是一种理想化的描述,在韩国这样一个传统的社会,我们可以看到《82年出生的金智英》等作品里和近年来发生的比较轰动的社会事件,韩国女性面对着极大的社会和家庭压力;一个离婚的女性在社会上,也会面对各种指责和非议。而在影片中,母亲这个角色可以自由地选择婚姻,选择想要的房子,选择自由的生活,这不得不说是一种非常理想化的描述了。

这种理想化设定潜藏着一种前提:任何不完美的关系都是可以和解的。在这个设定之下,一切理想化的剧情也都合理化了。母亲从没有窗户的,到济州岛的独栋房子,到可以在窗子里看到海的阿根廷。影片最后的空镜头让观众情绪得到最大化的上升,舒适的海边大房子,配合着让人遐想的对白,这让影片的乌托邦达到了最高潮,或许我们在生活中有各种各样的遗憾,若你开启这部影片的90分钟,脑海里会只有美好。

-

Jensen

韩国电影《房子的故事》(《집 이야기》),2019年10月4日在釜山国际电影节上映,85后导演朴齐凡执导,李裕英、姜信日、徐永嬅主演。

这部电影有一个看似寡淡的故事,不疾不徐的节奏,人物性格丰满细腻,没有一句废话,没有一个多余的镜头,再加上无处不在的生活细节,看到最后,极其触动人心,引发共鸣。

一、亲情的羁绊是人生的永恒主题

对于感情的表达,同为中华文明圈的韩国和我们一样,在“放在心里和说出来”相比,虽然知道一定是说出来的好,但是十有八九还是会选择放在心里、沉默不语,让对方猜,亦或正话反说。好像对方一定是自己肚子里的蛔虫,什么都知道。然而,亲密关系正常的情况下无妨,一旦二人不在状态,那么结果就不会好看了。

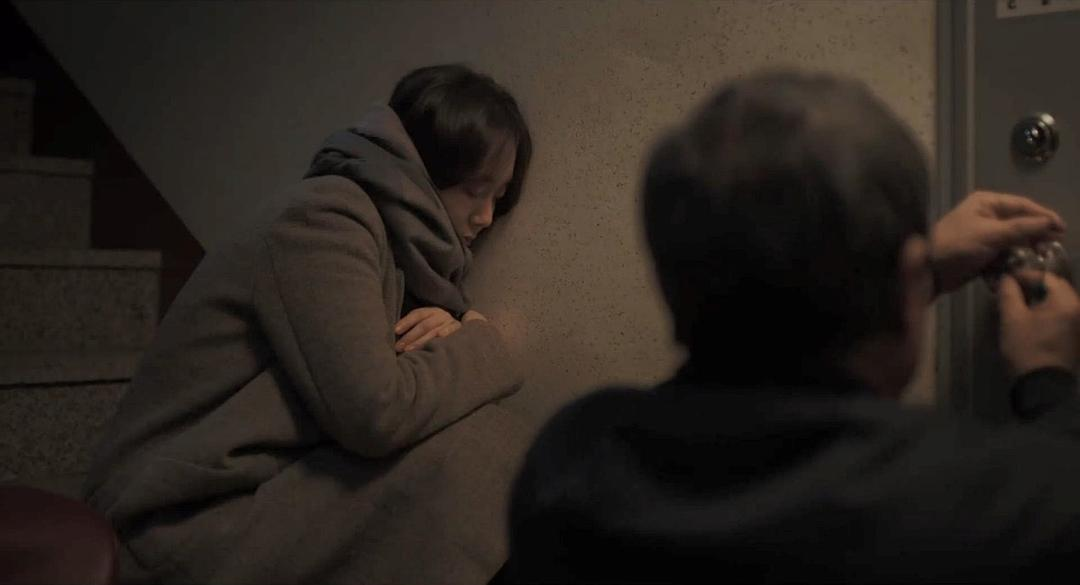

电影中姜父和妻子、女儿们的感情都是如此,明明爱着她们,却不肯说。面对大女儿恩珠的未婚先孕,一气之下将其赶出家门,接着是妻子,最后是小女儿恩书的离开。原本溢满着水蜜桃味儿的家没有了。没有留窗户的房子本来是将来住进公寓的激励,最后像报纸上排的不留缝隙的版面一样,成了几间透不过气的仓库。压抑的姜恩书在回家第一晚,需要打开门才能入睡。

二、注重细节的故事

这部电影讲述,身为报纸编辑的姜恩书因为公寓租赁到期,从开始在首尔四处看房子,到回到仁川暂时与父亲同住,又因为父亲的离世,最终领悟生活的真谛,回归到从小生活的,留着成长记忆的家中的故事。

与其说恩书在寻找栖身的房子,倒不如说她是在寻找已经丢失的家。

电影一开始,在中介的带领下,恩书穿梭在一间又一间公寓之间,房子看起来也很不错,但是看完的结果都是以她摇头结束。

这时,恩书接到了母亲的电话,镜头一转,她提着一个纸袋出现在济州国际机场的GATE4出口,去一个小渔村参加母亲的婚礼。

母亲的房子有着宽敞明亮的窗户,每一个角落都可以看到大海,房间里充满了济州特产柑橘的味道,继父看起来也不错,但是恩书一点儿也高兴不起来。

婚礼结束,恩书和姐姐恩珠一家四口返回首尔,在侯机时与恩珠一番争吵,可能恩书也不知道心情不爽的真正原因吧。接着,母亲出现,称要去阿根廷度蜜月,这是她们父亲当初许诺要一起去但是没有去成的地方。这次,是现任老公陪同一起去,而且还要去其它地方。

这时候,“父亲”这个人物被母亲很自然的提起,他是一个和小女儿恩书关系最亲密的父亲,尽管被一旁刷手机的恩书否认,但是父亲就像站在一个看不见的地方,就这样出场了。

感觉这个开头铺垫的很不错,不禁让人产生疑问,明明像是幸福的一家四口,为什么会分开呢?

姜恩书深夜从济州岛回到首尔快到期的公寓,没有带钥匙,一个电话叫来24小时服务的开锁匠,原来这个开锁老头就是恩书的父亲。

这个时候,故事才算刚刚开始,恩书联系上多日不见的父亲,是亲情使然,让她决定回仁川从小长大的家暂居。

在汽车上,路还是那条路,可是路旁原本经常去的书店关门了。原来,随着她的离去,原本熟悉的东西早已经开始变的陌生。

在恩书的眼中,父亲明明知道什么是对的,然而说出来的话却伤着妻子、女儿们的心,生活总是与其背道而驰。他辛苦地劳作,开锁开了一辈子,只想兑现结婚时的承诺:带妻子去挂历上那个世界的另一头,搬进洒满阳光的公寓。然而最终只能在江边看飞机飞过;蜗居在没有窗户的房子里,直到躺进冰冷的冷柜、棺材,靠着恩书给他打的那个小小的洞,享受片刻奢望中的阳光。

岁月的温情与无奈,亲情的羁绊与牵挂,全部化在一个个镜头里,最终戳中观者,泪流满面。

三、没有距离感的小人物

这部电影的人物不多,主要以恩书和父亲的感情,来揭示他们那个家庭所遭遇的一切。二人的性格正如恩书母亲所说,有共同点,都不喜欢表达,且敏感而内敛。

在济州岛,恩书对母亲的再婚很不高兴,接母亲手提包时露出不悦;在机场听母亲和姐姐谈话,看似不经意的刷手机,实则用心感受经历的一切;一次次看房子时的心不在焉,否定所有的房子,却又心有所属。

父亲更是如此,倔强、善良,自己能做的事情绝对不麻烦别人。明明做了,却又不说,怕自己做的不好,索性还是以对方的意志做为自己的选择。比如恩书回到家的那晚,分明提前做好了饭,恩书说了句“吃中国料理吧”,他就把盛好的饭又倒进锅里,叫了炸酱面。结果却是,恩书并不是想吃炸酱面,她只是以为父亲没有做饭,才叫的外卖,或许她更想吃的是父亲做的海鲜大酱汤。

知道女儿回家住,买了毛巾叠好放到到浴室柜里;深夜去地铁站接下晚班的女儿回家;知道女儿喜欢吃水蜜桃,提前做好罐头放到冰箱里;知道自己去日不多,把水蜜桃打成酱做成泡菜,冷藏在冰箱……

李裕英和姜信日分饰恩书和父亲,这两个角色仿佛给他俩量身定做,再也想不到有谁比他们更适合。

四、无处不在的对比

先来看恩书和父亲的职业,恩书是纸媒编辑,父亲是开传统锁的锁匠,二人的职业分别受着网络媒体和开电子锁的冲击,从这一点来看,他们都被生活的压力挤压着,活的并不轻松。

恩书回到仁川,父亲要把她打包的纸箱拆开,她说找到理想中的房子,就会搬走。父亲打开一半箱子,迟疑片刻,没有说拘留的话,又默默地关上。到后半段,恩书从箱子里往外拿衣服,她有了想留下来的心,然而,父亲因为卖毛巾的邻居突然离世,想起了自己,于是甩脸子给恩书。他们仿佛两个齿轮,怎么都咬合不上。

恩书记忆中的家是水蜜桃味儿的家,那是母亲做的水蜜桃罐头和泡菜,如今变成父亲在做,可惜没有了母亲和姐姐。母亲在济州岛家中的柑橘却成了恩书最新的记忆,所以最后她带着父亲去旅行,特意去那个房子外驻足观看。水蜜桃也好,柑橘也好,代表的是母亲的爱,一家四口逝去的时光。

父亲给一个女人去开锁,在等待拿钱的那一刻,他看到阳台窗户透过来的阳光,那阳光让他想起年轻时曾经为之奋斗的目标和希望,也想起了最终因为没有钱无法实现。现实却是,在故意没有留窗的小房子里住了一辈子。希望和现实是多么露骨的讽刺。

父亲把大女儿恩珠赶出家门,当知道自己得了重病,又偷偷跑去远远注视女儿和外孙。

恩书找了许多房子,同时也否定所有的房子。这个房子并不是表面上那些明亮的公寓,而是早已丢失的家和亲情。

找房子和回家才是这部电影的主题。就像旅行与观光客,二者的区别,前者是奔赴下一个旅行地,后者游玩结束就回家。

-

Jensen

吃饭、睡眠、散步、交谈、工作、家务。

电影《房子的故事》用这些琐碎的生活片段,打造了一部解谜电影。

海报上端坐的女主人公,姜恩书,就是解谜者。

她有一个困扰,喜欢搬家,一周看六套房都没有满意的。连房屋中介都对她敬而远之。

不喜欢的理由是,没感觉。

姜恩书心里的谜题,是造成她困扰的原因,这时的姜恩书,还不自知。

她以为,她寻找的是家的感觉。她找不到,是因为她的家很早之前就散了。

母亲和大姐先后被父亲赶出家门。一出出的家庭闹剧中,年幼的江恩书,始终是个旁观者。

直到学业和工作为她敞开家门,她顺势逃开了。

这个家,若是人去楼空,各奔东西也就罢了。偏偏还有孤身一人的父亲,老锁匠姜进哲,始终守着这间老屋。他就像一把锁,牢牢的锁着空房里的往事,也锁住了江恩书的心。

姜恩书要解开的谜题就是他的父亲。

很多评论认为,《房子的故事》是一个女儿与父亲和解的故事。

逐年追影则认为,这是一个游子归家的故事。

也许是因为姜恩书天性迟钝,或者因为和父亲的脾气秉性相像。

总之,姜恩书是父亲最疼爱的女儿,家人中也只有她能和父亲和平相处。

父女之间,本无战事,又何必和解。她只是灵巧的从原生家庭中抽离了躯壳,远离这个是非之地。可是,如今却听从心的召唤,走上一条磕磕绊绊的归家路。

姜恩书是个出色的伪装者。即使她嫌弃妈妈和姐姐,可她还是会出现在他们身边。她只是出现在那儿,不参与也不表达,仅仅是倾听。

妈妈依旧挂念父亲,毕竟一日夫妻百日恩。可如今,她新嫁做人妻,也只能趁着大女儿有意无意扯出的话头,点醒生性木讷的小女儿,只有她能关心父亲。

妈妈和姐姐的一番操作。姜恩书的心被触动了。

姜恩书本无意归家。原因十有八九,仅仅是觉得麻烦。

最终促使她回家的理由。

一来,解燃眉之急,她是真的没有更称心的住处了。

二来,平复内心深处对老父亲的那一丝挂念。

所以,她只当这是一次拜访,蜻蜓点水,喝杯茶便离开。这也是她回归的第一个阶段。

姜恩书的如意算盘打得山响,结果,还是现实打脸的声音比较响亮。

问题出在她对父亲错误的预判。

姜恩书本以为,一向高冷,喜欢离群索居的父亲,能默契的配合她的计划,保持恰当的安全距离,舒适的完成此次拜访。

也许因为她已经长大成人,父亲不再需要端着当爹的架子;

或者是,父亲上了年纪,性子温和了许多;

也不排除,独自生活的时间久了,和矜持相比,亲近家人的愿望,占了上风。

总之,让姜恩书始料不及的是,如今的父亲,是一位教科书级别的傲娇。

买了“女生”色系的毛巾,却混在一套五颜六色的毛巾里,掩盖专门为女儿准备的意图。

提前打扫过女儿的房间,却不承认。

为了让女儿进门就能吃饭,提前炖好了烫,拧开燃气炉,加热即可。现成的米饭也是温在电饭煲里,铲到碗里就能上桌。

女儿即不知道父亲准备了饭菜,又担心多了自己一张嘴,给父亲添麻烦,于是,提议吃中餐外卖。

父亲为了不暴露自己已经精心准备,好好的一锅汤就晾在灶上,盛好的米饭也悄悄的倒回锅里。

结果,老姜的殷勤,不但没照顾到女儿,反而造成女儿的困惑,加深了女儿对自己的误解。

姜恩书的感觉是,别扭。

不过,姜恩书也只能忍耐。在她看来,这些是父亲古怪行为的一部分。就和其他的怪癖一样。比如,喜欢住在没窗户的屋子里,墙上还挂着早就过期的旧日历。

父女俩忽远忽近的朝夕相处,姜恩书的回归之旅,开启了第二个阶段。她重新变成从前的年幼女儿。

姜恩书不再拒绝父亲的照料,享受父亲无条件的父爱,甚至开始主动亲近父亲、尊敬父亲。

竟管如此,此时父亲身边的江恩书,只是当年离家的那个少女。

长大成人的她,还徘徊在街上,迟疑着是否要推开老父亲锁住的家门。

与其说老姜是一把锁,倒不如说,他是焊在门上的一块铁疙瘩。

锁头好歹还有个锁孔,可锁匠老姜,就像他住的那间没窗的房间,不开窍。他的这一辈子啊,也和这间没窗的老屋一模一样,憋屈。

江恩书的母亲,被父亲赶出家门。反而促使母亲创业成功,开了饭店,最后事业有成。

如今母亲更是老树开新花,嫁了如意郎君。简朴大方婚礼过后,一对新人飞往地球另一边的蜜月旅行,启程在即。

人逢喜事,母亲容颜都随着好日子越发年轻。

更幸福的是,母亲拥有一栋海边别墅。母亲每天都会花些时间坐在窗边,喝着自己冲泡的咖啡,看着窗外的海景,时不时脸上挂起惬意而满足的微笑。

江恩书的大姐,年少时,大着肚子回家,得到的不是父亲的祝福,而是驱逐,还有父女永不相见的毒誓。

和母亲相比,大姐更是个看得开的人。既然父亲的家不要她,她就自己重新找一个。大姐的丈夫,高大帅气,一双儿女,机灵可爱。

最近,大姐家还成功买下属于自己的公寓,又怀上了老三,双喜临门。以一个都市人的标准,大姐的人生,也算是圆满了。

可老姜过得又如何呢?

得益于演员传神的表演,假如我们在路上和老姜擦肩而过,一个照面,我们就能猜出,他从哪条街口一路走来,他会选哪个路口走下去。

我们对他如此熟悉,因为身边有很多老姜这样的男人。可能是我们的朋友、父亲,甚至可能就是我们自己,固执的老实人。他的终点,毫无悬念是凄凉的晚景。

你可以说他恪守原则,也能说他墨守陈规,或者升华到“专注”这类溢美之词。

老姜心目中的锁匠,就应该把一生奉献给机械的艺术,一把锁注定伴随着一把钥匙。

至于用键盘的电子锁,在老姜眼里,电子锁并不是锁,而是一种电器。既然是电器,就该交给电工师傅处理吧。可是现实却不像老姜想的那样。

老姜过去的小学徒,已经自立门户。然而,碰上保险柜这样的硬茬子,还得请来师父撑场面。

如此不成器的小徒弟,别看他手艺稀松,却生意兴隆。座驾也从自行车迅速升级成SUV。原因呢,只不过是小徒弟学会了开电子锁。

老姜是个信守承诺的人。他自知身患重病,恐怕时日无多,再加上思女心切,一时乱了方寸。所以西装笔挺的来到大女儿公寓楼门前,地址还是从姜恩书的快递箱子上偷偷扯下来的。

然而,在生离死别的面前,老姜仍旧经受住了考验。老姜仅仅拍了一张女儿公寓楼的照片,随后默默的回家。

既然当初永不相见的狂言已经说出了口,与出尔反尔相比,还是死掉更好受些。

因为违背承诺,对老姜来说,就像在他的心里长了一条吃素的肉虫。虽然不会咬人,却在心里四处蠕动,黏糊糊、湿哒哒,不是滋味。

这样老实了一辈子的老姜,也曾被荷尔蒙冲昏头脑,对新婚的妻子讲了大话。

这才有了,老旧的旅行包,密不透风的房间,还有数十年不曾更换的日历。

这一条条不经意间拾取的线索,就像一块块碎片,江恩书将它们精心拼凑成一把钥匙,却不能打开父亲这把密不透风的锁。

姜恩书的母亲,出国前一晚,途径首尔,顺便探望女儿。母亲在夜色的感染下,向女儿吐露年轻时与父亲的一段过往。

父亲也曾在夜色映衬的街道上,向母亲许诺,等将来买下了公寓,他就带着妻子坐上飞机,去地球的另一边。

一瞬间,所有蛛丝马迹交织在一起,父亲这块顽固的铁疙瘩隐藏在深处的锁孔,终于被姜恩书找到了。

伴随锁芯清脆的金属碰撞声。长大成人的姜恩书,推开了名为家的大门,和多年来困在老屋中,始终眷恋着早已破碎家庭的那位少女姜恩书,合为一体。

终于,姜恩书完成了回归家庭的最后一个阶段。

她像一个成年子女一样,包容父亲的固执,照料父亲日渐衰老的身体。

因为,她读懂了身旁的这位老人。

父亲数十年住在没有窗的房间,墙上还挂着过期的日历,这些都是他的卧薪尝胆,担心自己对妻子的承诺被岁月磨灭。

日积月累,铭记诺言的信物变成了言而无信的罪证,这间老屋里的一切,都成了他惩罚自己食言的刑具。

老姜也是人,情绪也需要出口。嗓子眼儿里的憋屈往上窜的时候,就独自坐在海边,拿出古董级的翻盖手机,对着大海的方向拍照。

人们都以为他拍的是海景夕阳,其实,他拍的是天际划过的飞机。

越是悔恨,他就把自己锁得越紧。他将爱他的人一个接着一个驱逐出这座牢房,就像苦行僧一样,希望在孤独的酷刑中,最终能获得救赎。

此时姜恩书看到的不是那个古怪孤僻的老锁匠。在他眼前的,是可笑、可怜、可爱,让人心酸的老父亲。

在父亲随后的时日里,姜恩书用亲情照亮父亲常年躲在阴冷房间中自我惩罚的灵魂。

面对父亲突然离世,姜恩书只能聊表心意,在父亲的棺木上钻出一个小孔。

为的是,给父亲打开一扇窗,就当是替父亲卸下绑在身上数十年的枷锁。

姜恩书陪父亲走完最后的人生路,也完成了归家的仪式,她独自回到老屋,替父亲摘下挂在墙上的旧日历。这是父亲留存于世最后的执念,是时候取下来了。

最后,就像母亲讲的那样,这房子和父亲好像。即便挂壁被摘下,父亲的这份固执,还是要在墙上留下方方正正的痕迹。

看着墙上的印记,姜恩书好像看到了倔强的老父亲,她没有伤心,而是会心一笑。因为,姜恩书释然了,她自己身上的枷锁也解开了。

《房子的故事》豆瓣评分7.0

IMDb评分仅5.9

逐年追影评分:6.9

很多观众会觉得《房子的故事》枯燥。因为它着力于临摹生活,所以从中获得观影的愉悦,需要观众花费一定的气力,就像从阅读书籍或者从琐碎的日常中汲取快乐一样。

电影始于一场婚礼,终于一场葬礼。

如同生活这册简装本的字书,书芯是电影笔直的时间线。从周一到周日,工作和生活,一页页规整的白纸黑字。

只有封面能略施粉黛。前封的彩墨就像是婚礼上新人的妆容,图得是惹来路人多看几眼。

后封则是精心挑选的墓志铭,为的是故事讲完却不被遗忘。

人海茫茫,因光影相遇。

相隔万里,伴文字相识。

我的公众号【逐年追影】,有空常来。