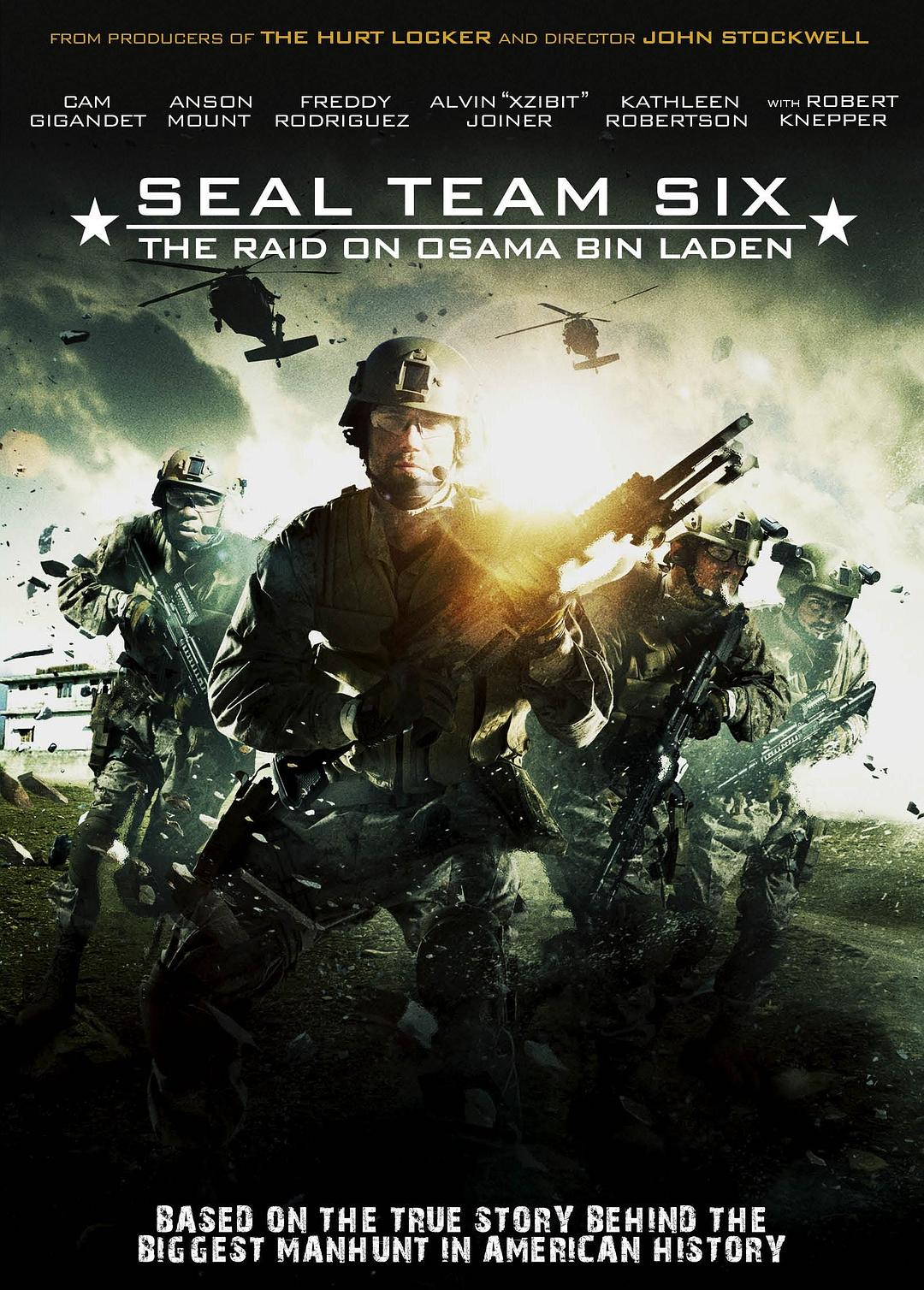

1、凯姆·吉甘戴,威廉·菲克纳,罗伯特·克耐普,凯瑟琳·罗伯特森,安松·蒙特,弗莱迪·罗德里格兹,艾迪·凯伊·托马斯 主演的电影《海豹六队:突袭奥萨马本拉登》来自哪个地区?

爱奇艺网友:电影《海豹六队:突袭奥萨马本拉登》来自于美国地区。

2、《海豹六队:突袭奥萨马本拉登》是什么时候上映/什么时候开播的?

本片于2012年在美国上映,《海豹六队:突袭奥萨马本拉登》上映后赢得众多观众的喜爱,网友总评分高达2070分,《海豹六队:突袭奥萨马本拉登》具体上映细节以及票房可以去百度百科查一查。

3、电影《海豹六队:突袭奥萨马本拉登》值得观看吗?

《海豹六队:突袭奥萨马本拉登》总评分2070。月点击量1次,是值得一看的剧情片。

4、《海豹六队:突袭奥萨马本拉登》都有哪些演员,什么时候上映的?

答:《海豹六队:突袭奥萨马本拉登》是上映的剧情片,由影星凯姆·吉甘戴,威廉·菲克纳,罗伯特·克耐普,凯瑟琳·罗伯特森,安松·蒙特,弗莱迪·罗德里格兹,艾迪·凯伊·托马斯主演。由导演约翰·斯托克韦尔携幕后团队制作。

5、《海豹六队:突袭奥萨马本拉登》讲述的是什么故事?

答:剧情片电影《海豹六队:突袭奥萨马本拉登》是著名演员凯姆· 代表作,《海豹六队:突袭奥萨马本拉登》免费完整版2012年在美国隆重上映,希望你能喜欢海豹六队:突袭奥萨马本拉登电影,海豹六队:突袭奥萨马本拉登剧情:自9·11事件以来,美国政府和老对手奥萨马·本·拉登展开了旷日持久的追逐战。历经两届小布什政府,本·拉登依然逍遥法外,有如幽灵一般神秘出没于中东的崇山峻岭和沙漠荒原之中。随着奥巴马政府上台,针对塔利班基地组织的新一轮歼击战旋即展开。CIA追逐前基地组织的联络员“信使”,一步步逼近狡猾警觉的本·拉登。与此同时,骡子、万人迷、樱桃等海豹六队成员押解两名恐怖分子行走在阿富汗的山间,结果遭到突如其来的袭击。不久之后,这群在袭击中痛失战友的血性男儿接到一项绝密任务,迅速启程围剿一个基地组织重要人物。 此时他们还不知道,那个人就是美国苦苦追剿的本·拉登…

警告:本篇影片出自公司培训观影作业,内容又红又专,如有不适,请迅速离场。

影片名称虽然叫《猎杀本拉登》,但本拉登仅仅在影片中出现了两个镜头,影片将大量的内容给了无比丰富的猎杀前戏,行动组、侦查组加指挥组的完美配合是行动成功的关键,相信大多数观众也是聚焦在了整个团队的完美配合之中,但我从另一个角度发现的是团体之中的个体差异。n 一个团体由多个个体组成,团队往往有一个目标,本片的目标,很明显,就是猎杀本拉登,目标的完成需要团队成员的相互配合。俗话说,有人的地方就有江湖,有江湖就有纷争,个体间的差异是客观存在的,任何一个团队都无法避免,比如本片中指挥组内对于是否行动存在争议,行动组队员间的拳脚相加,甚至只有两个人的侦查组,都会因为开车技术而吵嘴。但是最终,这些分歧的存在都没有成为完成任务的阻碍,指挥组通过细微之处的证据确定了本拉登的所在地,行动组通过领导的介入和开导成功化解了矛盾,而侦查组的两位成员长期的“同床共枕”,自然不会因为小小的摩擦而影响行动。所以,我们不能否认团体内矛盾的存在,最重要的是如何化解矛盾或者搁浅矛盾,毕竟,完成任务是一个团队的目标,也是每一个成员的共同任务,通过有效的沟通,将团队成员有机糅合在一起,完成这个目标才是最重要的。所以说,一个团队之中,矛盾不可怕,分歧不可怕,可怕的是任由矛盾和分歧的滋生而置之不理,任由它发展下去,最终可能影响了整个团队的执行力。一个团队需要有一个有前瞻性和润滑作用的人来带领,并在关键时刻发现问题,及时解决问题,才能保证一个团队的高效运转。n 另外说一点题外话,美国可以通过技术手段干扰巴基斯坦的侦查,延误巴基斯坦战机的起飞,从而为整个行动赢得了时间,再次说明了科技的重要作用,还是那句老话——落后就要挨打。为了使中国成为一个真正的强国,我辈族人还需努力!

北京一套婚房,800万。

爹妈、岳父岳母、自己+她,6个人均摊,每人出125万,还差50万。

如果,你是个奋斗型选手。

定完这个小目标之后,

谈Offer的时候,你会跟HR讨论加班费吗?

肯付加班费的公司,加班费的水平,也就是200元/天的档次,

50万的缺口,你需要天天加班,加班2500天,10年。

So,

你决定加班,必须、应该、至少是为了“机会”,涨工资的机会,拿奖金的机会,跳槽的机会,创业的机会。

目标,决定你的选择是否有价值。

而不是,你的选择,是不是合法没吃亏。

Vivian是个打工的女白领,

她也给自己定了一个小目标。

绝不放过,那个人。

从,2001年9月11日,起。

到,2011年5月1日,止。

她连续加了10年班,

不放过任何一个线索。

她从实习生做起,升职到能怼总统的,反恐高级情报分析员,

终于锁定了目标。

由海豹突击队,完成了绝杀。

她的情报,成就了,奥巴马的连任。

面对摄像机,回首往事,她头发花白,眼神平静地说:

I'm Ready.

时刻准备着,is,怎样一种体验?

电影《Seal Team 6: The Raid on Osama Bin Laden》

给了2个人物,两个视角。

1个在Office,加班看屏幕胡猜乱想的女白领。

1个在Outside,荷枪实弹随时杀人的海豹突击队员。

映射到媒体,

1个是编辑,

1个是记者。

没有杀伤力的记者,不是好队员。

没有目标的编辑,加班费白领。

备注:

《代号杰罗尼莫》Code Name: Geronimo(2012)Seal Team 6: The Raid on Osama Bin Laden

看片名,以为是纪录片,然而并不是。是根据这次行动改编的剧情片。 我觉得整体剧情还是不错的,也有惊心动魄的地方,但就是感觉太假。还有就是剧情老套,阿兵哥老婆出轨这种基本上所有有阿兵哥的电影都存在的桥段。唉,做阿兵哥,老婆却成了最让人不放心的因素,这真是挺悲哀的。另外片子实在太短,87分钟还不到一部动画电影的长度,有点敷衍。

体裁非常不错,不过拍的有点水,概况如下:

1,.事实上我认为铺垫反而应该更多,抽丝剥茧找到其藏身处,而不是一二三就OK了。根据很多文字记载,找到其位置是非常困难的事。

2.战斗场面虽然写实,但是观众傻傻地看不太清楚,恐怕当时奥巴马对着画面也是云里雾里吧。既然是重复过去的事。应该有更多解密部分,比如房屋的结构,美方早就一清二楚,何不给观众做展示。再有各个镜头队员(或狗),当时处在一个什么位置。敌人情况怎样。都可以标明。并不一定像打游戏那样模拟,不过这种事情在复盘时候应该很好弄。

3.最后打死本拉登,炸了飞机就over了。起码应该交代一下抓了谁谁谁,毙了谁谁谁,带了多少东西(貌似不太可能),估计这方面都因为安全考虑给屏蔽了。遗憾。

4.另外,应该有个总结,比如一架飞机为何正好到了地点掉了下来。当时的预案是如何的,掉下来后是否有人受伤,最后的仗是怎么打的。撤离后巴方的反应等等。

总之,可能因为时间短任务重,导演忽略了很多东西,当然,主线抓住了,让我们清楚了事件,感受了美式爱国主义。这也许就让导演很欣慰了。

捕杀本•拉登的题材本身就充满了许多看点:军事、恐怖、悬疑、政治、科技……所以距离这事发生一年后,美国就出现了以此为题材的两部传播广泛的影片:《海豹六队》(Seal Team 6: The Raid on Osama Bin Laden)和《猎杀本•拉登》(Zero Dark Thirty)。两部影片都采用了仿纪录片的形式和风格,表现了美国于2011年5月1日如何采取特别军事行动,把本•拉登击毙在其藏身地——巴基斯坦阿巴塔巴德城中一座普通而防护森严的民宅里。把两个影片对比起来看很有趣。当然由素来善于拍摄强硬的军事题材的女导演Kathryn Bigelow执导的Zero Dark Thirty,看上去要扎实、硬朗得多,主题也比较引人深思。

《海豹六队》聚焦于具体执行捕杀任务的“海豹六队”的三四名核心战士,从他们的角度来表现这一事件,主调是激励、褒扬,体现了对美国反恐行动、英雄主义的赞颂。影片用英雄人物接受媒体的访谈片段、奥巴马的演讲以及某些新闻报道的片段来凸显“纪实”的质地。战士和CIA情报人员访谈的片段在整部影片中有规律地出现,与情节的展开互相交叉,似乎是当事人对已经发生的事件进行解说、评论,在整体架构上起到框架性地突出“纪实性”特征的作用。

不过,“纪实”只是一个外壳,《海豹六队》的整体风貌还是一个故事片——我的意思是,其叙述结构和影像表现的手段更多地是表现了一个戏剧化的故事。这个故事包括宏观的方面和微观的方面。“宏观”方面:美国政府,从CIA到白宫,如何侦查情报、分析情报,经过反复讨论,做出决策,并着手培训演习,最终取得胜利。“微观”方面:海豹队6队的战士,如何面对困难、创伤,如何与家人告别,如何相处,最后完胜归来。两个方面交织叙述,其走向一致,主调也一致。无论是情节叙述还是画面风格都很平滑顺畅,没有什么意料之外的疙瘩,也就没有太多惊喜,总之最后就是一路平稳地克服种种困难,最后高唱凯歌。可以说是个平庸的故事。

《猎杀本•拉登》采取了一个更为个人化的视角。它讲述CIA的女工作人员玛雅在长达十年的时间里,如何锲而不舍,坚持追查本•拉登的行踪;最后在变幻的政治局势下,经过困难重重的上报、等待高层决策与批复,最后经过海豹突击队的行动而完成任务。这名女情报人员,在《海豹六队》里也是主要人物之一,名为薇薇安(在故事里都是化名,不过现实中确有真实原型)。《海豹六队》也突出了她的顽强、敏感和韧性,不过同样经过了比较扁平化、戏剧化的处理。而《猎杀本•拉登》对她的表现,更复杂细腻,其形象不是伟光正,而令人不安。因为这不是一曲颂歌——却使我们对人物的可贵之处印象更为深刻。

《猎杀本•拉登》,看似没有一个清晰、平滑的故事框架。其实其“故事性”还是有的,只是比起通俗的剧情片而言,隐藏得比较多。导演采取了小标题来切分情节进展,比如:“人为的失误”、“金丝雀行动”等,但每一阶段情节的推进,并没有常见的戏剧化的转折和提示;常常只有日常情景的过渡、地点的切换、事件的转变——涌现的是大量的场景、人物看似没有一定方向的行动。

之所有造成这种效果,一是故事讲述的方式避免了通常的起因-发展-高潮的展开,二是镜头画面呈现的方式。比较一下《海豹六队》就很清楚。作为军事、间谍题材的电影,《海豹六队》展现了技术性的看点:如何跟踪、如何侦察、如何进攻,还有政治决策的过程:如何说服、如何决议。跟踪和侦察在几分钟时间里把发现敌人、跟踪以至于最终发现目的地的过程交待完毕;进攻的过程也表现得颇有戏剧性:演习、部署,敌人的尖叫、反抗……总之都很中规中矩。而在《猎杀本•拉登》里,技术性的场面表现得很少。跟踪的场景常常在人物的近景和闹市的全景中反复切换,跟踪者的紧张、茫然、幸运地再发现——种很平常的情绪流露在这个过程中,而不是像《海豹六队》的间谍英雄那样似乎胸有成竹、稳操胜券。攻破本•拉登住所的情景,采用了两种“看”的方式:一是在漆黑的夜里看到的人影憧憧的突击队员,二是透过战士们的夜光镜看到的屋内的景象。屋里的“敌人”只有慌张、闪避、零星的抵抗,没有激烈的对抗。总之,Kathryn Bigelow回避了很多这类故事常见的表达方式。最后甚至都没有给敌人一个完整的面容,而只有他的鼻子局部。最后也没有对胜利的渲染,女主角坐上了庞大和空旷的专机回国,泪水潸然流下。

从这部影片中,你可以感到导演对这一历史事件具有的个人化的视角,以及较为强烈的疑问,这包括:“国家保卫者”的高度职业化能力和素养是不是毁掉了他们的生活?在战争中需不需要坚持原则和底线——以便避免“成为像敌人那样的人”?“反恐”、“复仇”是否是“正义的”?而这些“人性的”提问,又没有直接抛出来,而是通过隐忍、硬朗的叙事呈现出来。

总之,两部同一题材的影片,《猎杀本•拉登》更胜一筹,从对比中可以受到如何把一个本身具有看点的题材拍得更好的(符合主流价值观意义上的“好”)启发。当然,两者之间相似的情节联系起来看也会有心得。t