1、朱一龙,曾美慧孜,侯天来,佟林楷,康春雷,王健宇,莫西子诗,刘白沙,曹阳,周庆昀,曾淇,黄俊,黄米依,阎鹤祥,周游 主演的电影《河边的错误》来自哪个地区?

爱奇艺网友:电影《河边的错误》来自于中国大陆地区。

2、《河边的错误》是什么时候上映/什么时候开播的?

本片于2023年在中国大陆上映,《河边的错误》上映后赢得众多观众的喜爱,网友总评分高达3350分,《河边的错误》具体上映细节以及票房可以去百度百科查一查。

3、电影《河边的错误》值得观看吗?

《河边的错误》总评分3350。月点击量1次,是值得一看的剧情片。

4、《河边的错误》都有哪些演员,什么时候上映的?

答:《河边的错误》是上映的剧情片,由影星朱一龙,曾美慧孜,侯天来,佟林楷,康春雷,王健宇,莫西子诗,刘白沙,曹阳,周庆昀,曾淇,黄俊,黄米依,阎鹤祥,周游主演。由导演魏书钧携幕后团队制作。

5、《河边的错误》讲述的是什么故事?

答:剧情片电影《河边的错误》是著名演员朱一龙 代表作,《河边的错误》免费完整版2023年在中国大陆隆重上映,希望你能喜欢河边的错误电影,河边的错误剧情:影片改编自余华同名先锋代表作,看似是马哲(朱一龙 饰)在找寻凶案的真相,但故事没有答案,因为命运的看法比我们更准确…… 该片入围第76届戛纳电影节“一种关注”官方单元

《河边的错误》就像那条淌着黑色流水的河,你盯着它,就会一步步被吸进去。从9月底温哥华电影节看完,到现在,讨论了很多也推翻了很多自己的结论,梳理出来一些个人解读。

/* 分割线

跟小伙伴们讨论后,我刚刚突然想明白,疯子他平时就在河边偷窥,他就是个上帝视角啊。河边那些人的秘密他都知道,然后他作为一个执行者,把他们都execute了????

*/

整个电影看似是一个侦探片,然而黑色荒诞才是它的基调。在这部影片里,恰恰那些线索、证据、甚至凶手,都不重要。重要的是那些死去的人。电影一开始的一起凶杀案,就像丢进河水里的大石头,引起了这个小镇的片片涟漪,随即串起了几个小人物的秘密和不幸。

幺四婆婆,影片以隐晦的方式给出了她和疯子的关系,她这种出格的癖好,让疯子把她杀死在了河边。从此疯子就像个被打开的潘多拉魔盒,一连制造了几起凶案。

洪,像是个诗意的笑话,一个爱好诗歌的人却有着那么不诗意的外表,跟soulmate女友的地下恋情被对方父母强烈反对。可以说马哲的调查掀开了他们恋情的遮盖,也无意中致使了洪的死亡。

许亮,年轻时被诬陷过流氓罪。马哲不断的调查一点点地揭开了许亮的秘密,他的秘密与凶杀案无关,但是这个秘密本身就可以杀死他。最后许亮说,他想明白自己的前途了,因为他不是今天死也是以后死,这个小镇永远不会允许他这样的人活着。

最后的小孩,也可以说是个怪胎,但更多的是映射了马哲本身。他是那个集体之外的、说的话不被大人信任的、不停追逐真相的人。

看到这里,已经看得出,疯子只是一个符号。表面上是疯子杀了这些人,但其实是“疯狂”本身杀了他们。正如整个影片里疯子始终没有太清晰的镜头和形象一样,他只是个疯狂的符号,这种疯狂出现在酒馆里、小河边、路人的相片里,他出现的地方就会有人死。错误,所谓河边的错误,就是那些疯狂的错误的人,出现在了错误的时间、错误的地方。

马哲不能再追下去了。他寻找凶手,就是不断地发掘每个人的秘密、不断地发掘更多人的疯狂。他再查下去,还会有更多的人死。于是马哲用4枪去杀疯子,每一枪干掉一个人身上的疯狂。他以为这样就可以救那些人。

然而不是,疯和怪胎会随机出现在任何人的身上,也会出现在他的孩子身上。孩子的产检报告,彻底让马哲失去理智,开始加入疯子的队伍。马哲开始像许亮一样说话,“这些都不重要” “你杀了我这个案子就完美了”。 这个案子就像一个逃不开的噩梦一直缠着他。最后理智的警官埋入水中,疯子穿上了他的衣服。在人群中获得三等功,完成了马哲从个人到集体的宿命。

影片一开头的小孩奠定了整个电影的走向:警察在黑案中搜索,却全是扑空,最后自己也坠入深渊。

如果不能停下来,那么就会一起疯狂。

再说下朱一龙的表演,我认为是100%完美呈现。有几段十分出彩的表演。个人最喜欢的就是跟妻子吃饭唱歌这一段,他演出了那种在平静下暗流涌动、在欢笑下满是悲伤和危机的感觉,真的看完难以忘怀。

——————————更新— ——————

其实想了很多后,我突然悟出来河边的错误是个大型心理实验,其实什么是对的解读并不重要,因为重要的是每一个观众自己的感受和体会

越来越觉得,当你开始想要解读《河边的错误》,你就开始了成为马哲的过程。仔细对比下自己现在的状态,不相信“马哲就是疯了,后面全是幻觉”这个明晃晃摆在面前的结论,而一心想要读出一些隐喻、读出一些逻辑,不就是马哲吗!不管你怎么解读,总是有讲不通的地方,你那种隐隐觉得什么不对的感觉,不就是马哲吗!那种想要调查一些细节,找出一个完整故事的心情,跟执着于包里有什么、大波浪是谁的马哲并无两样。

全文都是剧透哦

首先,影片中一共死了四个人,幺四婆婆、王宏、小男孩以及许亮。

幺四婆婆的死,凶手确实是疯子。影片中很明显,幺四婆婆是“受虐癖”,她的死可以归结于特殊癖好实施过程中的失控,比如疯子把镰刀当做了鞭子。

后来马哲发现了王宏和钱玲的师生恋。王宏清楚地明白这个只追求真相的警察并不会为他保守秘密。“只有死亡才能逃脱现实”,王宏选择死去,或者是他利用疯子杀了自己。

随着疯子拿着凶器出现,其实案件就已经真相大白了。但凶手是疯子意味着失控。可以从马哲妻子的控诉中看出,马哲是一个极度理性、拒绝失控的人。他可以接受凶手是一个逻辑缜密的人,却无法接受凶手是一个疯子,凶案是一次“错误”。

所以马哲仍在寻找所谓的“真相”。正是因为他对“大波浪”的不断追寻,导致了许亮的死。许亮宁可被冤枉入狱,也不肯暴露自己异装癖的秘密,被马哲寻找真相的过程暴露了。他在身体上救活了许亮,却在精神上杀死了他。许亮选择了自杀,其实也是对马哲的报复。

而小男孩的死象征了马哲精神上已经死去。小男孩拿着一把木枪装警察,且开心地说“如果你找到凶手了告诉我,我要看看他长什么样”。他只对于找到凶手这件事情非常兴奋且沉迷,对于其他任何事情都不在意,这何尝不是另一个“马哲”。

最后小男孩如愿以偿地看到了凶手,也就是疯子。

对真相的渴望,杀死了他。“他”是小男孩,也是精神上的马哲。

马哲后来说他开了四枪,少了四发子弹,其实是暗喻这四个人虽然都不是他杀的,但是却由于他在追求世俗上的“真相”而死。

疯子、受虐癖、有悖伦理的恋情、异装癖,因为错误地出现在了河边,被“追求真相”杀死了。而“追求真相”的人,杀死了他们,也把自己变成了另一个难以溶于世俗的“疯子”。

ps. 写完之后,脑海里突然出现一句话,人人都在分析马哲,人人都成为马哲。我写这些解读,又何尝不是在做和马哲一样的事呢。

命运的看法,比我们更准确。

————————

关于马哲是否疯了的一些理解:

我不觉得马哲疯了,很多看似像梦境或者幻觉的场景,我的理解是导演用来隐喻的手段,人的疯和不疯其实界限没那么清楚。

不存在的三等功,也许事实仅仅只是别人都忘记了,但马哲还记得,导演拍的也是如此。但是导演又用一些看似是剧情其实是隐喻的情景来让观影者发散思维。“三等功”是完全被世俗社会认可的标志,马哲是个警察,是主流社会认可的角色,但同时他又是和领导打乒乓球永远不会让球、穿警服不自在的人。这种游离感,导演用“三等功真的存在吗”来隐喻。

最后他的小孩是否是精神病不重要,每个正常人,都有可能变成疯子。我们看似在社会正轨上过着普通的人生、有着普世的价值观,但我们和疯子的界限也许并没有那么清晰。最后那个场景,是一家三口其乐融融的画面,一个天真可爱的孩子,却在做和疯子一样的动作。10%的概率,是马哲孩子可能是精神病人的概率,也是我们变成精神病人的概率,被普世价值观杀死的概率。

我很喜欢余华说的一句话,“你只要把老人写成老人,把大海写成大海,他们就是无处不洋溢着象征的”。所以说《河边的错误》的存在是在讲一个故事,剩下的部分是观影者来发散来补全。每个人的解读都是让自己实现了逻辑自洽的一种方式,我的也是。也许一千观影者会有一万种解读,而我认为每种解读都是对的。因为重要的不是解读,而是你在电影中感受到了什么。

在电影院看完这部电影, 周围很多观众都是满头问号,反复自问“就这??”

你是否也有这种感觉呢?如果有就对了,你得到了导演和编剧真正想传递的讯息。

【深度解析《河边的错误》背后的隐喻-哔哩哔哩】 https://b23.tv/Zu8NoYe

电影中的主角刑警有个有趣的名字,叫做 “马哲”。案件的真相因信息熵耗散在时间的河流中, “不可知” 让这位 “马哲” 刑警陷入理性思维崩溃,他的臆症病犯了,并在臆症困扰下陷入发疯的边缘。直到他最终放下对确定性的执着后,拥抱了未知但幸福的生活,才得到心灵和解。于是电影戛然而止。

这就是电影的主旨。

在电影后半部分,有非常魔幻现实主义的一幕。在电影院改造的办案室里,朱一龙饰演的刑警马哲累倒在观众席上在,做了一个离奇的梦。梦中所有办案线索交织在一起,勾勒出一场毫无理性、难以言喻的闹剧,就像一部随意拍摄的烂电影。

剧中的受害者们都在嘲笑马哲的无能,而与此同时,象征着叙事逻辑的放映机也燃起了熊熊大火,只有马哲想要扑灭它,最后不得已抱着着火的放映机跳入了流淌的河水中,猝然醒来。

看完电影后一脸懵逼的观众,和被案件搅得神魂颠倒的刑警,主观感受上形成了强烈的互文。你们带着疑惑来看影评的心情,就和抱着着火放映机跳河的刑警马哲一模一样。

而我这篇文章,则是能让大家重回冷静的那条 “错误的河流”。理解这部 “刑侦悬疑片”,关键不是寻求案件的真相是什么,而是听懂创作者想要表达什么。

为了让懵逼的观众恢复冷静,我们先给电影中的案件假设一个第三人称合乎理性的解释。

孤寡老人幺四婆婆收养了一个无依无靠、无法交流的疯子。她日常养鸭鹅为生计,用鞭子驱赶它们去小河边吃食。她和疯子的关系也讳莫如深。

这个疯子不会交流但有情绪,一日暴起用砍柴刀砍死了幺四婆婆,然后漫无目的四处流浪。正好大姑娘钱玲约好和有家室的诗人同事王宏在河边幽会,看到了尸体,不想被人知道自己的不伦恋情而仓皇离开,随身包落入河水中。

接下来的目击人是纺织厂理发工许亮,他是男身女心,曾因为同性交往被判流氓罪坐过七年牢。但仍压抑不住内心感受,会穿戴成女装在人际稀少的河边行走。发现尸体后他也没报警,因为害怕被人再发现他男扮女装,所以逃走。

随后约好钱玲幽会的王宏,因迟到晚来了河边,远远看见了逃走的许亮。他随后也在河边看到了尸体,也因为不想暴露自己的动机,也同样默默离开。

在这三个目击人之后,才轮到那个看了小兵张噶喜欢木雕手枪的小男孩,发现河边尸体并告知了周围人,最终报警。

尸体的目击者钱玲、许亮、王宏都和案件毫无关系,只因为自己身上都有秘密,所以没有第一时间报警。可他们的讳莫如深,却使他们成为了刑警马哲眼里的线索。而真正的凶手,那个疯子,反而因为缺乏 “动机”,被警察所忽略。

然后疯子仍然在河边游荡,他因为情景刺激,又会无理由地袭击河边站立的闲人,因此又杀害了回到河边,想要和钱玲断绝不伦恋的王宏。

疯子杀人也并没有详细思考,精心策划。杀人后也只是随机地游荡,所以杀死王宏后被马哲和他徒弟当街撞见,抓入精神病院。后来他逃出精神病院,回河边游荡,又害死了想要亲眼看见凶手而在附近游荡的小男孩。

而在这个过程中,刑警“马哲” 对钱玲、许亮、王宏抽丝剥茧地探索,反而揭露了他们不想为人所知的隐秘,间接导致了王宏在河边被杀。

而许亮则因为自杀不成,自己异装的隐私被公之于众,彻底释然,来给刑警“马哲” 送上救命感谢锦旗,然后在电影院顶用更加干脆的办法一跃而下自杀,恰好落在了马哲的车上。也暗示了这部分因果关系。

电影虽然语焉不详,但处处都在暗示,剧中无辜的人之所以不能张口说出真相,错的不是他们自己,而是编剧心中那个所谓的 “不包容的时代”。

按这个叙事线索来看,名为“马哲”的刑警, 始终用理性的动机论来破案,辛劳备尝,却离事实越来越远。他放过了真正的凶手,不可理喻的疯子;却岌岌于解释不报案目击者的行为动机,无意中把无辜的人推到河边成为了受害者。编剧笔下的 “马哲” 随不曾动手杀人,但 “伯仁因我而死”。

而本来就有臆症倾向的这位 “马哲”,在疯子行凶完居然撞到面前,反而越来越无法解释这种小概率事件的发生原因。

他总觉得事出反常必有因, 导致臆症变得更加严重,陷入被迫害妄想,甚至怀疑是他的上司局长幕后安排了这一切。

直到他最后放下了这份执着后,接受了妻子肚中婴儿可能会有先天疾病的不确定性,与不确定性和解,才回归正常人生。讽刺的是,送上门的罪犯,和无关被牵连的目击者,给 “马哲” 换来了一个三等功。

按这个理解,编剧和导演眼中的故事真相其实是 “世上本无事”,而那个叫做 “马哲” 的刑警 “庸人自扰之”。

那么,上述对电影的解读,是否就是电影幕前幕后的真相呢?其实并不是。对于不可知论主导的电影,得出一个确定可知的解,就属于“买椟还珠”了。类似马伯庸当年用吃人论对《少年派的奇幻漂流》做解读那样。

这种电影其实是艺术电影中的一个很大的流派,他们的目的不是隐藏一个真相让观众破案,而是让观众感同身受去 “体验” 一个不可知的历程,然后思考一个哲学问题,人类认知的边界究竟在哪里。

子在川上曰,逝者如斯夫。河流是各种文明对时间带来的熵增现象一个最合适的隐喻。由于信息在熵增的过程中耗散,导致后人无法得到完整而关键的讯息,因此无法还原全部的真相,从而 “不能踏入同一个河流” 两次。

《河边的错误》这部电影中最关键的 “熵” 就是那个疯子,他的行为是 “不可理喻” 的,而试图用理性思维一定去找出一个符合动机论的解,就导致了剧中名为 “马哲” 的刑警不可收拾地陷入了臆症。

而导演通过精心设计的叙事逻辑,让电影外的观众也陷入这种 “臆症”, 从而体会到 “理性” 在 “不确定性” 面前的崩溃,就是这类电影所谓 “艺术价值” 所在。

简单诠释一下这种电影技巧。

导演设定下名为“马哲”的刑警本身就有臆症倾向。为了让观众体验到这个设定,电影用了极其写实的镜头语言,无微不至地还原了八十年代的质感。让观众在真实感驱使下进入马哲的第一人称视角,和马哲一起去“破案”。

而这种真实感在剧情里第一次被打破,是主角发现自己非常确信的 “在云南立过三等功”, 居然没有任何人可以证明开始。设定里,主角其实本身就有臆症体质,这也可能是他妻子孕中婴儿被检测出有精神遗传病倾向的原因。从这里开始,观众的真实感就模糊了。

这个名叫 “马哲” 的刑警,会把家庭的未来锱铢必较地规划好,向妻子许诺如何结婚、如何生活,什么时候生孩子。体现了很强的理性控制欲。

可他的思维模型无法理解小概率事件的不确定性。所以当案件的线索莫名其妙的涌现到面前时,他感觉就像散落一地的乒乓球居然集中滚向自己,总感觉“冥冥之中必有原因”,从而臆症发作了。

因为无法理解这种中六合彩式破案的现象,马哲开始强迫症发作,麻木地一遍遍重放案件线索,试图把无关的事件联系起来,甚至怀疑局长才是那个幕后黑手。其实貌似官僚气,一直强调 “围绕证据链说话” 的局长,才是掌握了真相的人。

可马哲因为他的执念,在长期过度劳累,失眠和酗酒作用下,日渐消瘦,脑中 “真实” 和 “幻想” 的边界越来越模糊。直到他在饭店里喝酒,感觉被疯子跟踪,在寺庙里四枪击杀他;可第二天和局长对峙时,他却发现自己佩枪里好好地躺了七颗子弹。这种 “不真实感” 在电影里达到了最高潮。

名为 “马哲” 的主角 臆症发作的过程,也是导演精心设计,诱使观众臆症发作的过程。

观众的观影有一个绝对理性的思维模型,“电影这么强的悬疑感背后,一定有一个反转再反转的阴谋”;恰如刑警破案时也有一个绝对理性的思维模型,“案件扑朔迷离的背后,一定有一套完全可解释的作案动机”。

但电影的真相,却是一大串随机事件撞到一起导致的巧合。主角投入的绝大部分破案精力,观众投入的绝大部分思考精力,对真相毫无帮助。

于是 在 “不可知” 面前碰壁时, “理性”思维模型崩溃了,真实感变得错乱;这时电影戛然而止,观众也同步陷入“就这么完了???” 的 “懵逼” 的状态。导演想要的艺术电影效果也就达到了。

类似的电影其实非常多,经典的是李安导演的《少年派的奇幻漂流》,最近火热的则是《宇宙探索编辑部》。由于 “信息熵” 的存在,观众和角色一样无法得到一个确定性的 “真相”。这时选择什么理解,反而取决于观众自身的价值判断。

这种电影的导演们并不关心观众选择了哪一种理解,他只想让观众亲身体会到在 “不确定性” 面前,人类理性思维撞到墙壁后的那种感觉。

说完电影,最后说说我本人对这个哲学命题的理解。人类因为理性思维能力而成为万物灵长,而理性思维在不确定性边界面前的陷入 “不可知” 的困局,由此展开的思考也成为人类文明中的主要构成部分。宗教、哲学、科学、数学在数千年里都围绕这个命题在周而复始地旋转。

中国哲学里对待这类问题就有六种思维模型,唯心偏向的 命、运、气,唯物倾向的 时、数、理。

当不可知的小概率事件发生后,信 “命” 的思维模型会转向宗教,认为背后有怪力乱神,或者因果报应所主导,希望能压抑痛苦去接受他者安排的折磨。而信 “运” 的人则祈求保佑,信 “气” 的人认为成败取决于自己的心态和意志。

同样的难题面前,唯物主义倾向的人会寻找 “时” 代趋势,寻找概率性问题后 “数” 的统计规律,或是建立一个 “理” 性的模型去预测事物发展的必然性。

当然绝大部分的人会融合唯心与唯物的思考模型,在 “时也命也”、“运数兴衰” 的无奈中,探索 “善养我浩然正气”、或是 “格物致知”、“通情达理” 的自我成长做法。

而不能融会贯通各种思维模型的人,才会偏向一隅,从一个极端跳到另一个极端。看到 “绝对理性” 构建的历史模型在不确定性面前崩塌后,很多人就陷入了不可知论,放任自流的 “历史虚无主义”。

《河边的错误》创作者,在精心设计的剧情中安排了一个吞噬了关键因果、不可知论的 “疯子”,这才让这个名叫 “马哲” 的理性刑警撞到不可知论的叹息之墙,犯下了 “历史长河面前的错误”。

而当创作者在心中嘲笑马哲 “想要踏入同一条河流” 的自负时,有没有想过,世上的凶杀案难道都是 “疯子” 犯下的吗?

而这些并非疯子犯下的凶案,能够被破获,背后不都有一个又一个像马哲这样孜孜不休探索真理的刑警吗?智叟们眼里那些让 “庸人自扰” 的大山, 不还是愚公子孙们移走的吗?

更有趣的地方在于, 这个酿成 “河边的错误” 的,看似不可知的 “疯子杀人事件”, 又恰恰是电影创作者,用心良苦、精心设计的桥段。

这种创作隐喻本身带来的隐喻,不禁让人设想,是否每个 “河流虚无主义” 的故事背后,都有一名苦心孤诣的 “伟大作家” 呢?

事物总存在两个以上的说法,不同的说法都标榜自己掌握了世界真实。可真实永远都是一位处女,所有的理论到头来都是自鸣得意的手淫。

——余华《河边的错误》后记

剧透预警

剧透预警

剧透预警

公众号:影探(ttyingtan)

独家发布

先说影片的整体感受。

相比于类型片和商业片,视听略寡淡,但富有张力,叙事也有些问题,但好在环环相扣。

将90年代那种遥远、厚重又模糊历史感,以及那种求而不得、似有还无、困兽犹斗一般的挣扎与迷惘表现得极为精确。

很有《杀人回忆》的感觉。

很多人看完《河边的错误》,都不愿离开电影院。

好像等的足够长,片尾的字幕就会给出一个清晰明确的答案。

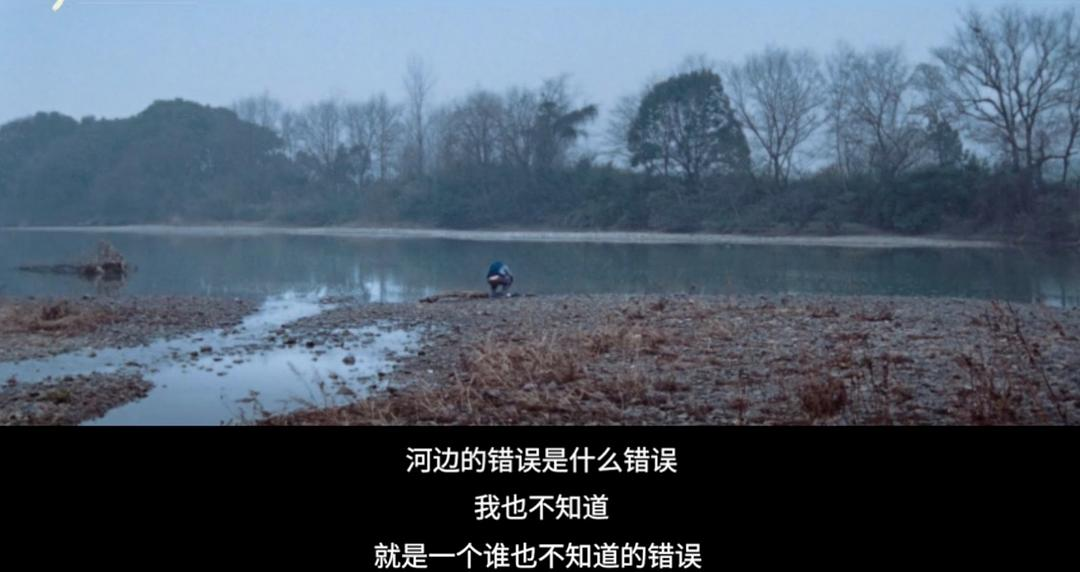

原著作者余华早已给出答案:

“河边的错误是什么错误?我也不知道,就是一个谁也不知道的错误”。

影片的导演魏书钧也很坦白:

“是什么我们也不知道”。

相比于原著,影片确实给出了比较清晰的答案。

首先。

死了几个人?

很简单,4个人:

幺四婆婆、诗歌老师王宏、理发师许亮、小孩。

其中。

杀害幺四婆婆、王宏、小孩的都是一个——疯子。

理发师许亮,是自杀。

虽然马哲后来心智逐渐失控,无法分辨什么是真,什么是假。

但恰恰在他超现实的梦里,影片告诉了观众真相。

接着是第二个问题。

>>>>疯子是怎么杀害他们的?以及动机是什么?

先说幺四婆婆——她死于和疯子之间畸形的关系。

死于疯子的失手。

这一点需要结合原著。

在影片中,马哲在房间里发现了鞭子以及天花板上的鞭痕。

但挨打的不是疯子,而是幺四婆婆。

在马哲梦中,幺四婆婆自己趴下,自愿受鞭打,还说“可惜只能死一次”。

在原著中,幺四婆婆和疯子畸形的关系表达的更为充分。

她把疯子既成儿子(原著还有让疯子吃奶的段落),又当成丈夫。

同时还暗示了她有一定的受虐倾向(与其说受虐,不如说享受有丈夫的状态):

“‘他打我时,与我那死去的丈夫一模一样,真狠毒呵。’那时她脸上竟洋溢着幸福的神色。”

影片中的下跪,则将老人迷恋在当时见不得人的SM,表达地更为明显。

但疯子呢?疯子哪懂什么SM?在他的眼中,鞭打是种互动,每鞭打幺四婆婆一次,她都会发出愉悦的呻吟声。

她可能甚至在之前的“互动”中提到过那种痛苦到濒死的快感,所以疯子才会下手越来越重。

直到最后这一次……

第二个受害者是诗歌老师王宏。

有人说他是自杀,因为他带了遗书。

但他自杀为什么还要约铃?在她面前自杀么?

不,因为他没想自杀。

他本是想和铃做诀别,他带的是“诀别书”,而非“遗书”。

而且诀别书中有提到“只有死亡才能将我们分开,但我食言了”。

说明他没想着要“死亡”。

影片中还有一个靠近他的主观镜头。

这都说明他并非想自杀,现场还有第二个人(明显不是铃,铃在家)。

至于他和铃的关系,影片并没有明说,而是暗示。

他们可能是婚外情(铃是小三),也可能是师生恋,总之是那种,在那个年代,见不得家人见不得同事,见不得光的关系。

错就错在他选择在河边和铃诀别。

疯子没了幺四婆婆,也会找人来代偿之前的“互动”,在疯子的认知里,河边就是“互动”的地方。

疯子在河边寻找幺四婆婆,宏在河边等待情人。

那条河,见证了一场错误的相遇……

见不得人的SM,和见不得人的地下情,都被一个疯子在河边毁灭。

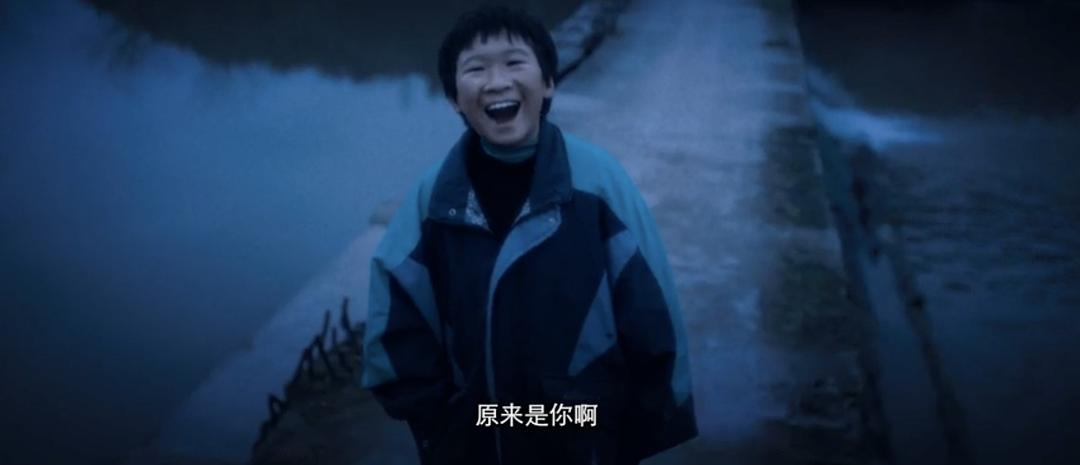

第三个是小孩。

有路人看了疯子的照片进行指认,这场凶杀,板上钉钉。

但疯子的动机呢?

不是因为疯子要灭口(疯子是真疯,没什么复杂的心思),而是因为疯子想跟他玩。

影片开头就提到,孩子们会向疯子扔石头,疯子一点反应都没有,“好像没有砸到他身上一样”。

所以,在疯子的认知里,拿石头砸人,和鞭打幺四婆婆一样,也是一种“互动”。

而这个孩子,很可能之前就砸过疯子。

所以孩子转过身,一脸放松和嬉戏的神情说:“原来是你啊。”

但这次,疯子又在河边犯了错。

事实上,小孩被他自己原本对疯子的恶意所毁灭……

影片在超现实的梦里交代了所有真相。

但这也正是让观众迷惑的原因,明明是梦,却是真相。

观众不愿相信。

就像马哲一样,明明幺四婆婆案凶器、指纹、血溅都很一致,很明确,凶手就是疯子。

就是这么简单。

但马哲不愿相信,“这么寸”。

他是一个严守原则,讲求证据的人。

真相对于他来说,需要有作案时间,作案动机,作案手法,和最终证据,缺少任何一个,真相都不是真相。

“真相”很简单,但如果你只想要上面这些表层的真相的话。

余华在原著的后记中写到:

“事物总存在两个以上的说法,不同的说法都标榜自己掌握了世界真实”。

马哲想给自己一个说法,给自己一个真实。

他对自己内心想要的真相偏执和疯狂。

这也直接引发了理发师许亮的死。

许亮被判流氓罪入狱8年,但“真相”是有人作伪证,他做到第7年就被放了出来。

他不是流氓,这是“真相”。

但他已经知道,他的“真相”不重要。

就像原著里写的“我从来不相信别人会相信我”。

从他的言行举止,我们就能看出他当年对“真相”的挣扎。

他辩解过,申诉过,哭喊过,但无济于事。

最后审判出的“真相”就是他是流氓。

从那以后,他就变了。看似狡猾,实际是卑微和绝望。

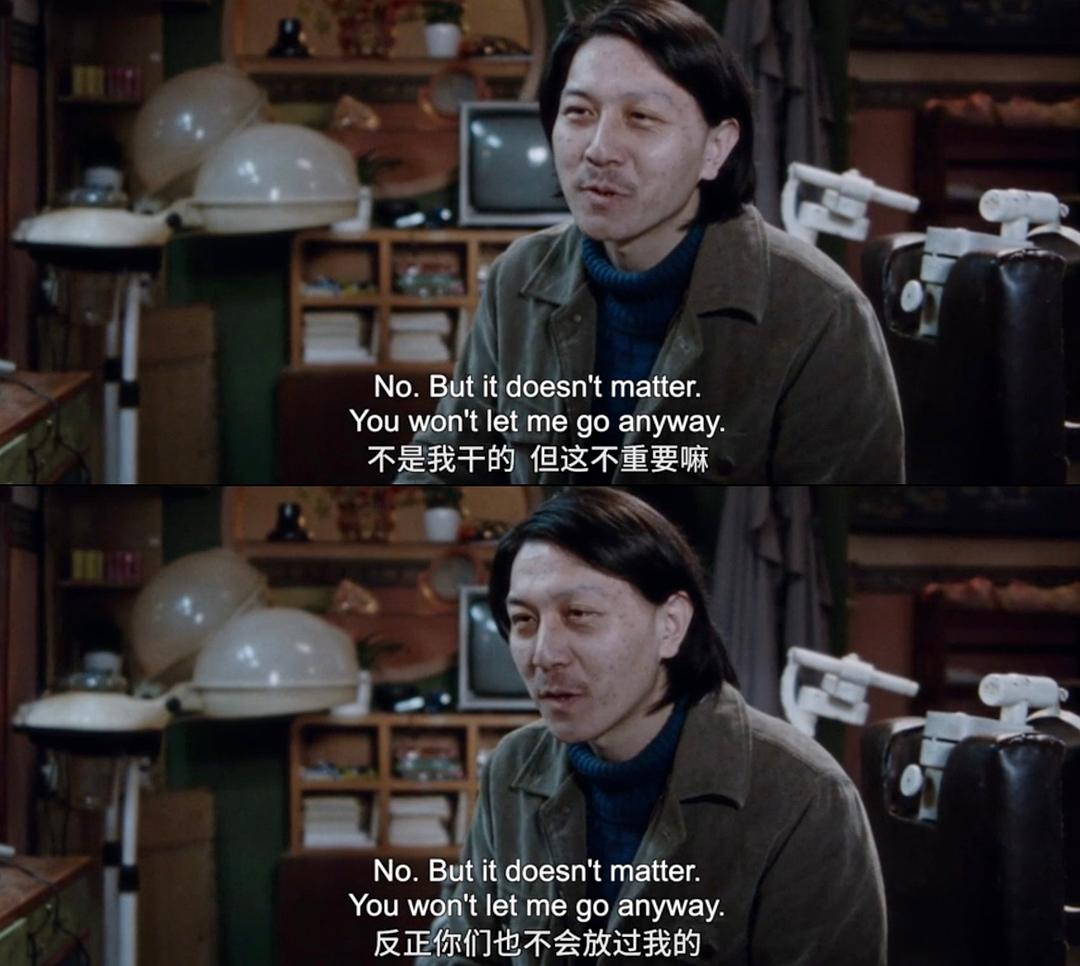

所以他会说“不是我干的,但这不重要嘛”。

他说这些话的时候,脸上嘻嘻哈哈,但内心却在滴血。

他有异装癖,在那个年代没人会接受这种东西。

所以这次他不要真相,不想自己的事情被揭穿,只想略掉流程,快点被定罪。

但他遇上了为“真相”执拗的马哲。

拗不过,于是他想体面地死去,所以他服安眠药自杀。

但马哲把他给救了。

所以他对马哲是复杂和矛盾的:

一方面他感恩马哲的救命之恩,只有马哲在生死关头,在领导、护士、医生都不敢负责等待家属签字的时候,敢为救命签字担责。

所以他亲自跑去给马哲送锦旗。

本应该送给医生的“救死扶伤”却送给了马哲,何其讽刺。

但另一方面,他恨马哲。

为什么马哲非要为了他自己想要的“真相”,让所有人都知道许亮最想藏的秘密?

在那个年代,一个公开的异装癖,无异于死刑。

所以他“计划好了”,戴上他喜欢的大波浪,一跃而下,正好砸在马哲的车上。

许亮死后,马哲开始动摇。

马哲越发接近自己想要的真相,揭露越多别人不愿公开的秘密,越促成了别人更多的污名和死亡……

幺四婆婆的鞭子、宏的情人、许亮的大波浪,这都是在当时难以被接受的东西。

如果他听局长的话直接定罪结案,就不会有后面的案件。

他们也许就不会死。

>>>>那么,马哲到底得没得过三等功?

马哲如此执迷真相,一是因为他本身是个好警察,二是因为他想为集体争光荣。

他坚信,自己在云南立过三等功。

但①家里找不到勋章,②“这边没记录”,③云南的朋友也说从没有(还说他整天醉醺醺)。

这些客观的线索都足以说明,他没有得过三等功。

为什么他就坚信自己得过三等功呢?

因为那是他想要的“真相”。

现在单位需要评先进集体,他可能也觉得自己在云南的时候,应该得三等功。

但从他打乒乓敢杀领导的高球来看,他不会拍马屁,不会圆滑。

所以很可能,在云南他确实有资格也有机会得三等功,但领导没有给他。

这成为他一个心结。

所以,困兽犹斗,成为一种常态;

求而不得,成为一种执念;

这种执念最终取代事实,成为一种“真相”。

>>>>那么,马哲是什么时候疯的?

哪些是真的,哪些是假的?

马哲的“疯”不同于疯子的“疯”,马哲是分不清哪些是现实,哪些是他的执念。

从马哲记得自己获得过三等功那时起,他就难以分辨真假了。

可能是他出现幻觉,也可能是他的记忆逐渐被他想要的“真相”所覆盖。

比如刚开始,马哲老婆头发明明是直的,但到后来却成了“大波浪”。

因为“大波浪”逐渐成为他查案的重要线索。

所有大波浪,都是嫌疑人。

以至于最后,许多女人在他眼里都是大波浪,包括他老婆。

所以他会看到拼图是完整的,明明自己扔掉了一部分。

以及他在老婆面前抽烟喝酒,刚正不阿的马哲会在怀孕的老婆面前做这种事?

都不是真的 。

在照相馆他发现路人照片里有疯子,以及在饭店看到疯子狂笑。

这些也不是真的。

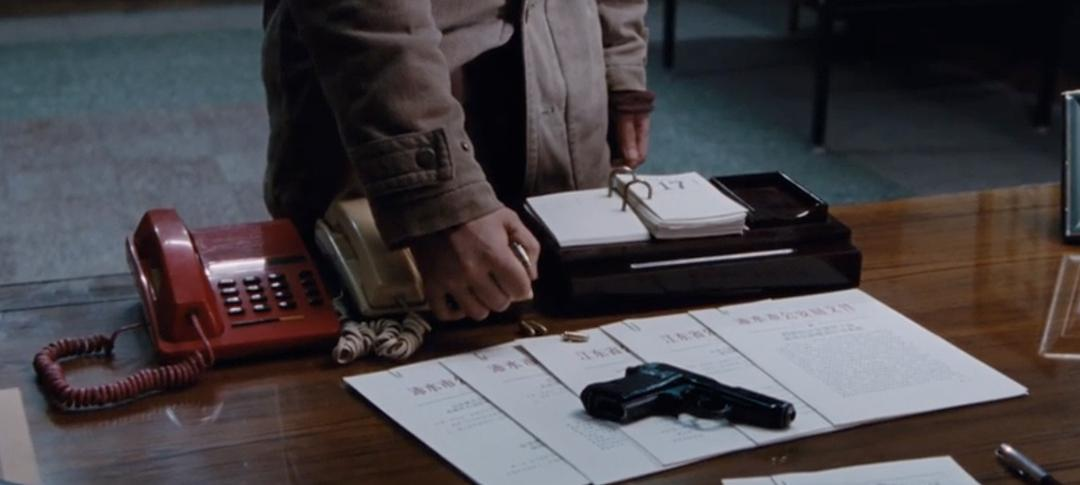

所以他记得自己开了4枪。

第二天检查却发现枪里还是有7发子弹(3颗被剥落后,没有画面,但有4颗子弹被剥落的声音)。

最后他在河边杀死疯子是真的。

因为这个疯子身上还穿着病号服。

这时,马哲的身份也发生了质变。

他在河中浅下又浮起,就像那疯子一样。

马哲和疯子的灵魂在河中交融。

马哲从大队长变成了一个杀人犯。

从一个正常人,变成了疯子。

“真实”毁灭了,取而代之的,是马哲想要的“真相”。

疯子只是个符号,他是隐藏在那个时代中的凶手,真正的凶手是“时代”,而马哲想要的真相,其实是“命运”。

>>>>那么最后,他的儿子是智障么?

这一点,影片的暗示已经很明显。

虽然医生说只有10%的可能。

但马哲儿子洗澡时,把玩具丢在水中衣服上的动作和疯子一模一样。

影片很残忍的告诉你,孩子,是个智障。

马哲摆脱了疯子,但没想到,他要抚养一个“疯子”。

继幺四婆婆的鞭子、宏的情人、许亮的大波浪之后,马哲也有了一个难以被社会接受的东西。

一个智障儿子。

命运,何其讽刺。

命运,就像马哲的车牌号一样,31415,是圆周率。

它是无理数,不会循环,却无穷无尽,和命运一样,没有准确的答案。

用余华老师的话说:

“命运的看法比我们更准确”。

但我现在要告诉你,上面的所谓“解析”只是一种猜测。

比如。

与其问,马哲的儿子是智障么?

你更应该问——

马哲的孩子打掉了么?

疯子真的被马哲打死了么?

最后马哲被授三等功是真的还是假的?

疯子明明没有攻击他,他却突然把疯子打死,马哲难道不应该受到法律的惩罚?反而荣获了三等功?

最后一个段落影片的光线色调都变得明快和温馨。

和之前的画面感觉格格不入,显得失真和梦幻。

那么有没有可能,这些都是马哲的想象?

现实中,马哲沉溺于河中,这些都是他濒死的幻想……

一年后的孩子根本不存在,现实中他的儿子可能早已被打掉。

既然已经知道,云南的朋友说马哲整天醉醺醺。

那么,马哲是不是早在云南,早在认识妻子之前,就已经分不清哪是真,哪是假?

马哲是什么时候开始疯的?

他的妻子是真的么?

疯子是真的么?

还是马哲,其实就是那个疯子?

“任何一个命题的对立面,都存在着另外一个命题。”

原著更为精妙,你甚至无法确定凶手是否只有一个人。

现在,你会发现“真相”忽然又变得遥远。

它就像π不断出现的下一个数字,忽大忽小,无尽且无常。

这才是影片的意义。

客观的真相就是马哲梦中着火的胶片摄影机,已经成为灰烬。

马哲还死死的保住,真相明明就在胶片里,但他不可能看到。

退一步讲,即使他看清了客观的真相,他会相信么?

实际上,不止马哲,我们每个人所坚信的真相,都不是客观的,而是我们自己最想接受的。

河边。

是婆婆的嘲笑,宏的嘲笑,疯子的嘲笑……那都来自命运的嘲笑。

比起影片。

我更喜欢原著最后的荒诞。

原著中,马哲最后杀了疯子。

局长为了帮他脱罪,教他在医生面前答非所问。

耿直正义的马哲岂会靠装疯卖傻钻法律的空子?

但在医生一次又一次重复的提问下。

马哲终于撑不住了,他答非所问。

局长和妻子笑了,以为他终于可以骗过医生。

但没想到他的回答越来越离谱,直到医生说:

“让他住院吧”。

马哲是成功骗到了医生,还是真的疯了?

局长和妻子目瞪口呆。

观众和读者觉得荒诞和可笑。

每个观众都怀揣着自己得到的真相和答案,觉得自己懂了,但其实还是那句话:

文/女神的秋裤

2023.10.22凌晨3点/青岛

更多影片解读:

【当邪恶潜伏时】深度解析——上帝已死

【电锯惊魂10】你不知道的10件事

【灵媒】深度解析——两个家族命运的碰撞

全上帝视角看懂《信条》:尼尔才是男主最伟大的钳形攻势

【咒】深度解析+你不知道的10件事

打开时间,生于虚无——你并没有读懂《降临》的悲伤

————补充————

原著是余华老师于1987年创作,影片将故事背景改到了1995年。

一些观众会觉得影片画面模糊,像2K摄影机没对好焦。

那是因为采用了16毫米胶片拍摄,特意营造的90年代的胶片模糊感(但对焦应该还是有问题)。

很早就有人找余华老师改编这部作品,包括张艺谋。

但最后都没有成。

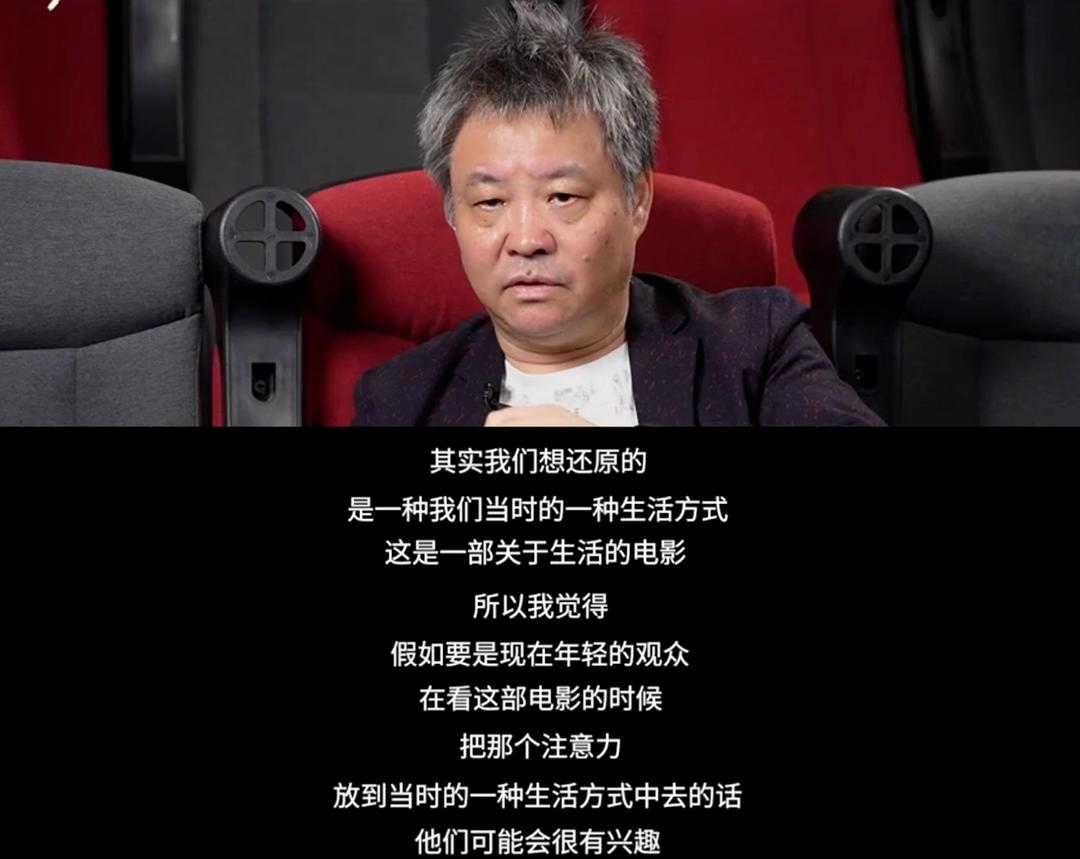

余华老师说,最让他满意的,是影片丰富了那个年代生活的质感。

天线电视机,大皮衣,毛衣毛裤,二八大杠自行车……

余华说,这是一部关于生活的电影。

我很同意。

我还想补充说,不要太在意答案。

商业片和类型片基本有问有答,有仇必报,但不要被这些电影惯坏了。

没答案看不懂就打一星,没必要。

不是所有的电影都会给你答案。

也不是所有的事情都会有答案。

重要的是在寻找答案的过程中,你解构了除了答案之外的某些东西。

在《河边的错误》里,魏书钧的小聪明,终于被憋成了一股坏水儿。

这并非调侃,而是夸奖。

在这部电影中,我看到了相当清晰且大胆的作者表达,只不过被导演小心地埋进了潜文本中,变得不易识别。

表面看,本片讲的就是个追凶故事,情节也并不复杂,但它依然是那么难于理解,因为,在这些清晰的情节附近,散布着大量的迷雾。那可能是一场突如其来的坠楼,是一段只存在于录音之中的爱情,又或者,是一条高高举起的皮鞭和一个不明所以的梦……

总之,每当观众以为尽在掌握,导演就总要节外生枝,去打破真相的幻觉。

为何如此?因为,比起所谓真相,影片有更重要的话要说。

先说一个相当有趣的事实。作为一部国产犯罪片,《河边的错误》是近年来十分罕见的不含片尾字幕的作品。

换言之,它成功说服了审查人员,告诉他们,真凶确已抓获,真相确乎大白,本片不需要添加任何补丁,就能起到惩恶扬善的导向作用。

但事实真是如此吗?两说。

这其实也是本片最耐人寻味的地方,它实际暗含一个表达的双轨制,带着不同的答案看,结论会完全不同。

概括讲,如果真凶就是疯子,那么疯子就成了一个隐喻;而如果真凶另有其人,那么疯子就成了一个筹码。

因为疯子没有理智,不会说话。他就站在那里,任人打扮。

先说前者。若疯子就是确定无疑的真凶,那么整个影片其实在说,真相明明早就确定了,但主角马哲却迟迟不肯接受。

为什么呢?因为不可理解。

虽然片中的所有证据都指向疯子,凶器、刀口、指纹、血型,也全都对得上,但它们全都是物理证据,只能构成外部的证据链,却没法解释内在动机。

而马哲费劲寻求的,是一个合理的解释——为什么死的是这些人?为什么老人、孩子、中年人会被无差别地杀害?只有找到这个答案,他才能心安,但却事与愿违。

于是马哲的精神出了问题,他不是疯了,而是发现了这世界残酷的真相——即由“生死的无常”推导而出的“命运的荒谬”——并因此大惑不解。

从这个角度讲,本片实际是个非常浅显易懂的存在主义文本。而片中的疯子,隐喻的就是命运。而这一点,早在片首,导演就通过加缪的话告诉了我们(大意):人理解不了命运,因此我装扮成了命运。我换上了诸神那副糊涂又高深莫测的面孔。

于是我们也就能理解马哲的存在主义焦虑,他不肯接受疯子是真凶,实际是不肯接受“命运如此荒谬”的真相,所以他要继续追查下去,他要给死者们找一个共性,进而推理出一个合乎逻辑的凶手,好让这些随机发生的死亡,变得可以被理解。

当然,这是个不可完成的任务。因为荒谬的本质,就在于无法理解。

相比起马哲,还是他的妻子要更为清醒。一次争吵中,妻子直指马哲的死穴,说他总想安排好一切,最后却漏洞百出。进而,妻子说了一句相当透彻的话:“这一切不是意外,而是天意。”换言之,人的那点计划,在至高的命运面前,显得相当可笑。

从这个角度,再看废弃影院里的那场令人费解的梦,也会变得相当清晰。它实际就是对电影造梦的自指。它在说,绝大多数电影都在试图给生活一个完美的解释,告诉我们,事情就是这样发生的,前因后果,环环相扣。但生活显然不是这样,生活比这复杂得多。于是在那场试图串联所有线索的梦境的结尾,是放映机被燃烧,是死者们——那些永远带走了真相的人,对马哲发出嘲笑,嘲笑他在命运前的狂妄。

这是本片的第一重解释。

它关于命运的荒谬如何使一个人陷入疯狂。

而更可悲的是,人永远无法杀死命运、裁决命运,哪怕把它暂时关起来,也是徒劳。因为它是超越世间一切法则的存在,它的看法比人类更准确。

它注定还会回来。

下面是第二重解释。如果疯子不是真凶呢?如果马哲的执念是对的呢?

那这个电影的表达就有些微妙了。

我们可以先思考一个事,就是片中的这些死者身上到底有没有共性。细想想,其实是有的。他们实际全都是异类,全都是群体里的边缘人。

其中有饱受性压抑之苦、疑似和疯子存在暧昧关系的独居老妇;有多愁善感、爱情受阻的诗人;有第一个目击案发现场、却无人相信的孩子;有坐过冤狱的异装癖……以及,被错认、甚至是被陷害为凶手的疯子,同样也是个异类。

因此上,片中的连环杀人案,实际是一次“异类清除计划”,是把那些非主流的、异于常人的、有损集体形象的不和谐因素,通通捕杀干净。

从这个角度去看马哲,也更能明白他的处境。在警局里,在时刻强调“集体荣誉”的局长眼中,他也正在变成一个异类。原因就在于,当所有人都欢呼结案时,当局长催促他写报告、交总结、向上邀功时,他却迟疑了,因为他觉得案件仍有疑点。

也正因如此,他逐渐脱离了集体。可在查案的过程中,他却渐渐发现了死者都是异类的真相,也见证了异类们的悲惨结局。

这其中最狠的一笔,关于许亮。这个曾经坐过冤狱的异装癖,在二次面临体制的怀疑时,因身份暴露而彻底失去了生存空间。于是,他戴上大波浪的假发,当着马哲的面,坠亡在他的车顶上。那分明是一次自毁的报复。而更为辛辣的一笔,是他刚刚才给马哲送去“救死扶伤、赐我新生”的锦旗,还不忘笑笑地嘱咐他“挂着,不许摘啊!”最终,这面锦旗被他的血肉铸成了耻辱。

也正因如此,正因看到了异类们的下场,马哲的精神崩溃了。他这次陷入的不是存在主义焦虑,而是个人主义焦虑。而这种焦虑,也只有一个办法可解,就是重新博得集体的信任。

怎么做呢?对,抓住那个疯子。

怎么抓?那就把自己当作诱饵,跳进河中,引疯子前来,然后再高高举起石头,砸向疯子的头,砸向这个连他自己都不相信是真凶的人。只有如此,只有把疯子献祭,才能回到集体温暖的怀抱中。

于是,影片最后的表彰大会上演。不难发现,大会的举办地,正是那个废弃的电影院。那分明是另一个现实寓言——影院已成了歌功颂德的场所。

正是在这里,马哲莫须有的三等功成为了现实。在众目睽睽之下,他笑了。他重新获得了体制的认可,而代价却是真相和生命。

当然,以上全都是一家之言。

毕竟,真凶怎么可能不是疯子呢?凶手又怎么可能逍遥法外呢?而真相又怎么逃得过审查人员的火眼金睛?

所以,不用怀疑,一定都是我想多了。