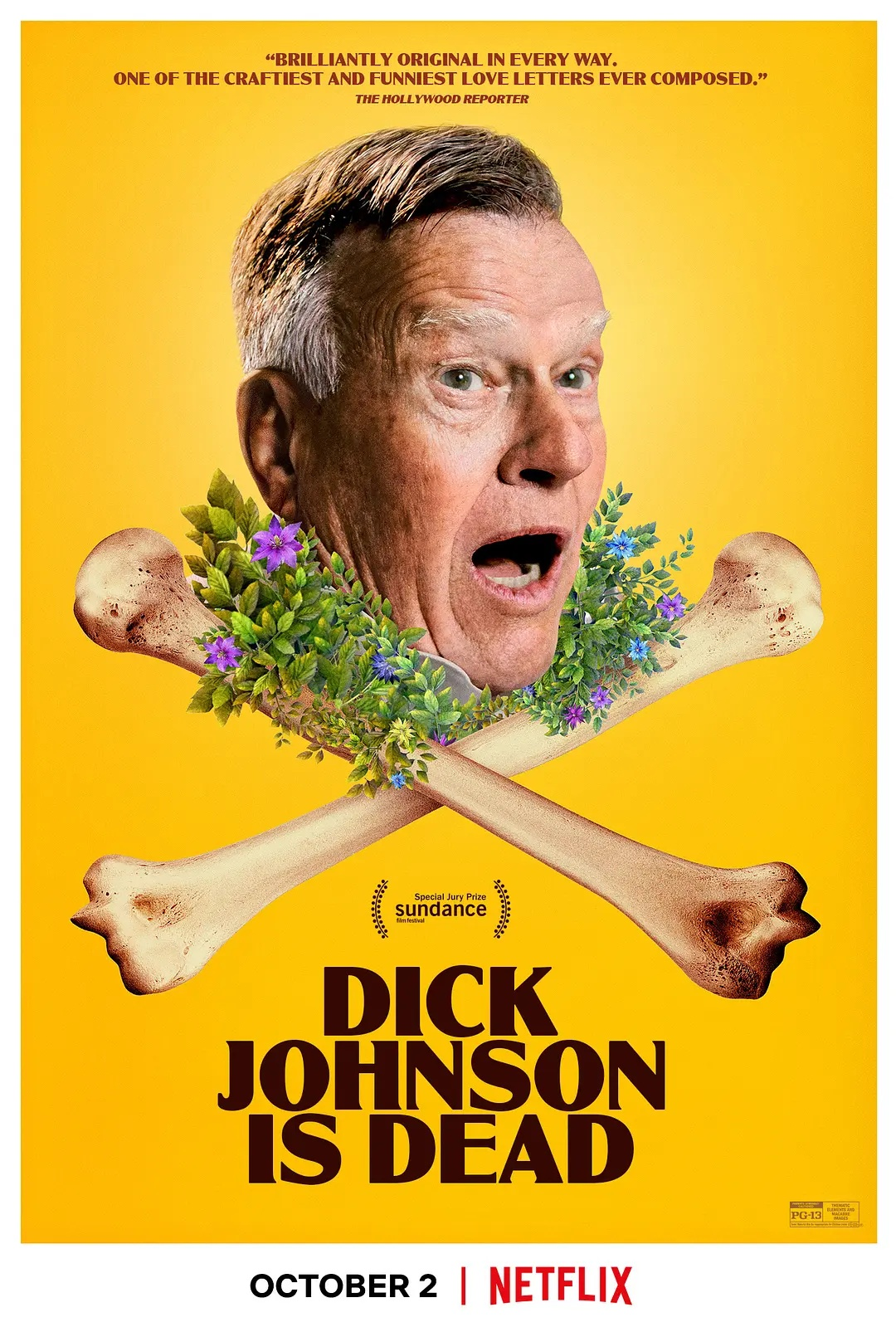

1、克斯汀·约翰逊,Ana,Hoffman,Dick,Johnson,Vasthy,Mompoint 主演的电影《迪克·约翰逊的去世》来自哪个地区?

爱奇艺网友:电影《迪克·约翰逊的去世》来自于美国地区。

2、《迪克·约翰逊的去世》是什么时候上映/什么时候开播的?

本片于2020年在美国上映,《迪克·约翰逊的去世》上映后赢得众多观众的喜爱,网友总评分高达4360分,《迪克·约翰逊的去世》具体上映细节以及票房可以去百度百科查一查。

3、电影《迪克·约翰逊的去世》值得观看吗?

《迪克·约翰逊的去世》总评分4360。月点击量2次,是值得一看的剧情片。

4、《迪克·约翰逊的去世》都有哪些演员,什么时候上映的?

答:《迪克·约翰逊的去世》是上映的剧情片,由影星克斯汀·约翰逊,Ana,Hoffman,Dick,Johnson,Vasthy,Mompoint主演。由导演克斯汀·约翰逊携幕后团队制作。

5、《迪克·约翰逊的去世》讲述的是什么故事?

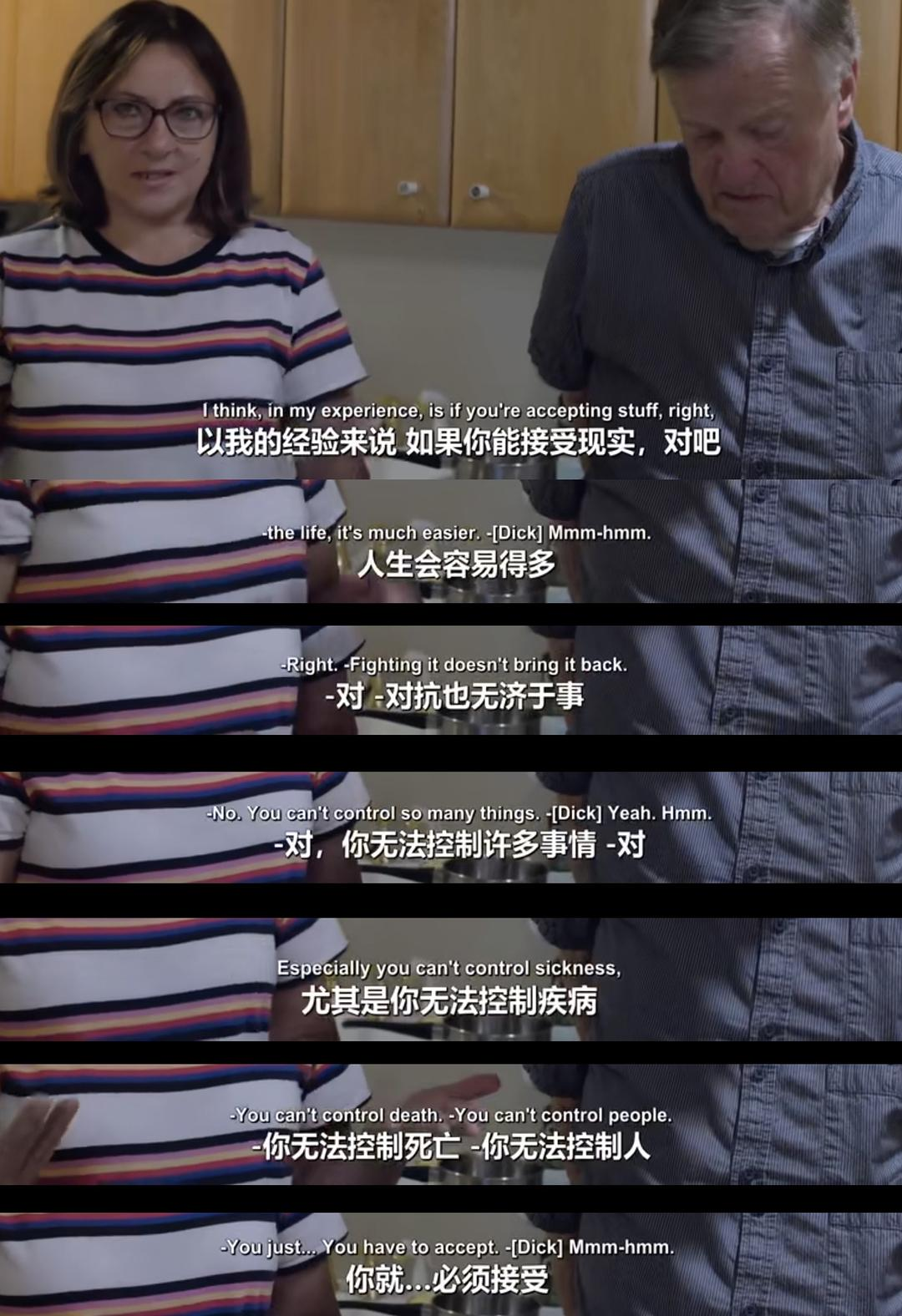

答:剧情片电影《迪克·约翰逊的去世》是著名演员克斯汀 代表作,《迪克·约翰逊的去世》免费完整版2020年在美国隆重上映,希望你能喜欢迪克·约翰逊的去世电影,迪克·约翰逊的去世剧情:终生从事纪录片制作的经历让屡获殊荣的电影制作人克斯汀·约翰逊相信真实的力量但现在,她已经准备好使用书中所有逃避现实的电影制作技巧,用一种创造性和幻想的方式记录她 86 岁精神科医生父亲的死亡,同时希望电影可以帮助她扭转时间,笑对痛苦,让她的父亲永生。《迪克·约翰逊的去世》是一封 女儿写给父亲的情书,书中充满了黑色幽默和疯狂想象力,创造性地将事实与虚构元素融合在一起,以此探索电影如何为我们提供解决生活深层问题的工具。《迪克·约翰逊的去世》由克斯汀·约翰逊(《持摄像机的人》)拍摄、制作和执导,凯蒂·舍维尼和玛丽莲·内斯担任制片人,莫琳·A·瑞安担任联合制片人,梅根·埃里森担任监制。

6月的第三个星期日,是父亲节,也就是两天后。

作为舶来的“洋节”,有人不屑一顾,但小编以为,也未尝不好,起码它给了我们一个冠冕堂皇的借口向父亲表达作为儿女的爱与关怀。中国式含蓄深沉的父子、父女情,需要这样一个契机来打破沉默与羞怯。说出口的“爱”才最真实最动听。

然而,随着我们的成长与自立,父母会逐渐老去,走向人生的归途。我们该如何面对亲人的离去,如何处理自己的情绪和空缺的内心,这是每个人都将面对的问题,也是我们永远都在探讨的生命课题。

电影制作人克斯汀·约翰逊的父亲是一位精神科医师。在她眼里,父亲开明大度、风趣幽默,是理想型父亲。然而迪克·约翰逊已年过八旬,和克斯汀已经过世的母亲一样,也患上了阿兹海默症,离别的日子不会太远。

光是想象一下,克斯汀都无法接受这个事实,于是她决定为父亲拍一部有关他临终的纪录片,来增加自己面对父亲死亡时的勇气,或许也希望通过数十次演练父亲死亡的方式,让他躲过死神的追捕吧。

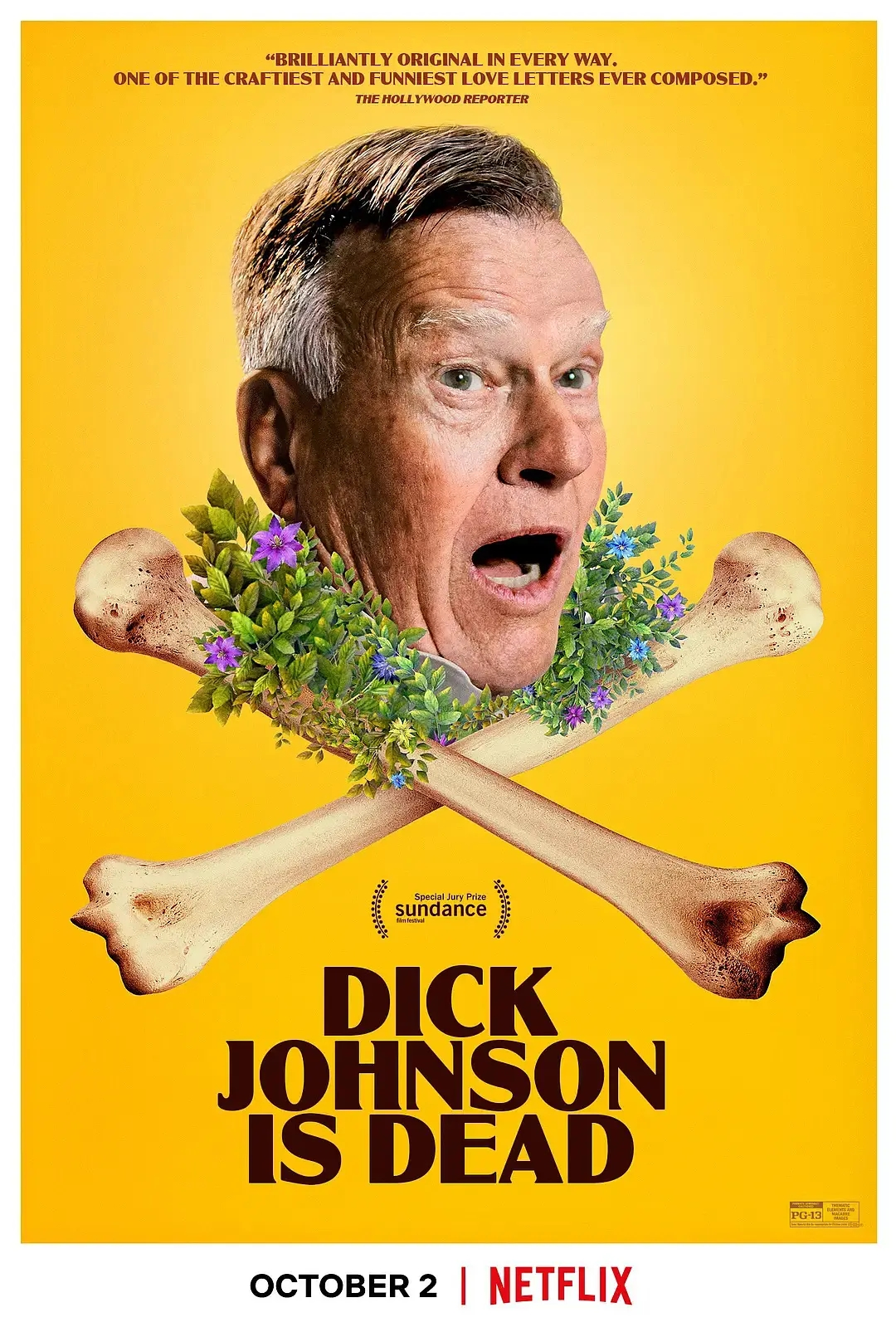

迪克·约翰逊的去世 Dick Johnson Is Dead

导演: 克斯汀·约翰逊

1.

相较于《迪克·约翰逊的去世》这个中文译名,小编更中意台译版《爷爷的死亡排练》,一来是它更准确概括了影片的核心内容,二来是用排练戏谑死亡,让死亡退去了冰冷凝重的天然色彩,变得可控、有温度、有人情。

如果可以,相信这是所有人最想做的事情,“调戏”死亡。

影片开始,观众就被导演和父亲“合谋”的黑色幽默狠狠惊吓了一把,以至于影片进行到后面还有人惊魂未定。

第一次意外死亡。

父亲抱着纸箱,笑容和蔼地走在路上,突然,一个立方体高空坠物不偏不倚砸在父亲头上,父亲倒地,不省人事,大量鲜血从脑后流出,路人立马围观过来...

这突如其来的一幕,吓傻了屏幕前的观众。就这,死了?电影结束了?直到镜头切换到下一个场景,依然有人没回过神来:那是真实发生过的吗?

不必担心,这就是这部电影的风格。充满了黑色幽默和疯狂想象力,创造性地将事实与虚构元素融合在一起,用电影工具为我们解剖死亡,化解死亡带来的恐惧和不安。

电影中,克斯汀为父亲设计了几十种意外死亡方式。为了让死亡现场以假乱真,还专门请了特技演员和父亲无缝切换和配合。

除了影片开头被高空坠物砸中死亡,还有从高楼坠下,被车撞到,走路时猝死,被建筑工人扛的木材打中颈部大动脉失血过多而死等诸多生活中常见的死亡方式...

如果问迪克体验数十种死亡方式是什么滋味,他的回答再明显不过了,“OMG,那是我,好痛。”

直面父亲的死亡,是克斯汀克服心理恐惧的方式。似乎一次次地目睹父亲的死亡,一次次死亡“训练”,能减缓她在真实发生那一刻时的痛苦与不安。

或许也并不会吧。

黄磊在某一季《向往的生活》中分享过他和妻子孙莉排演《暗恋桃花源》江滨柳和云之凡临终告别那一场戏时的感受。演了500场了,每到这一幕,两人都哭得刚肠寸断,彷佛是真的生离死别一样。

尽管演练了无数遍,也没有人会习惯死亡。

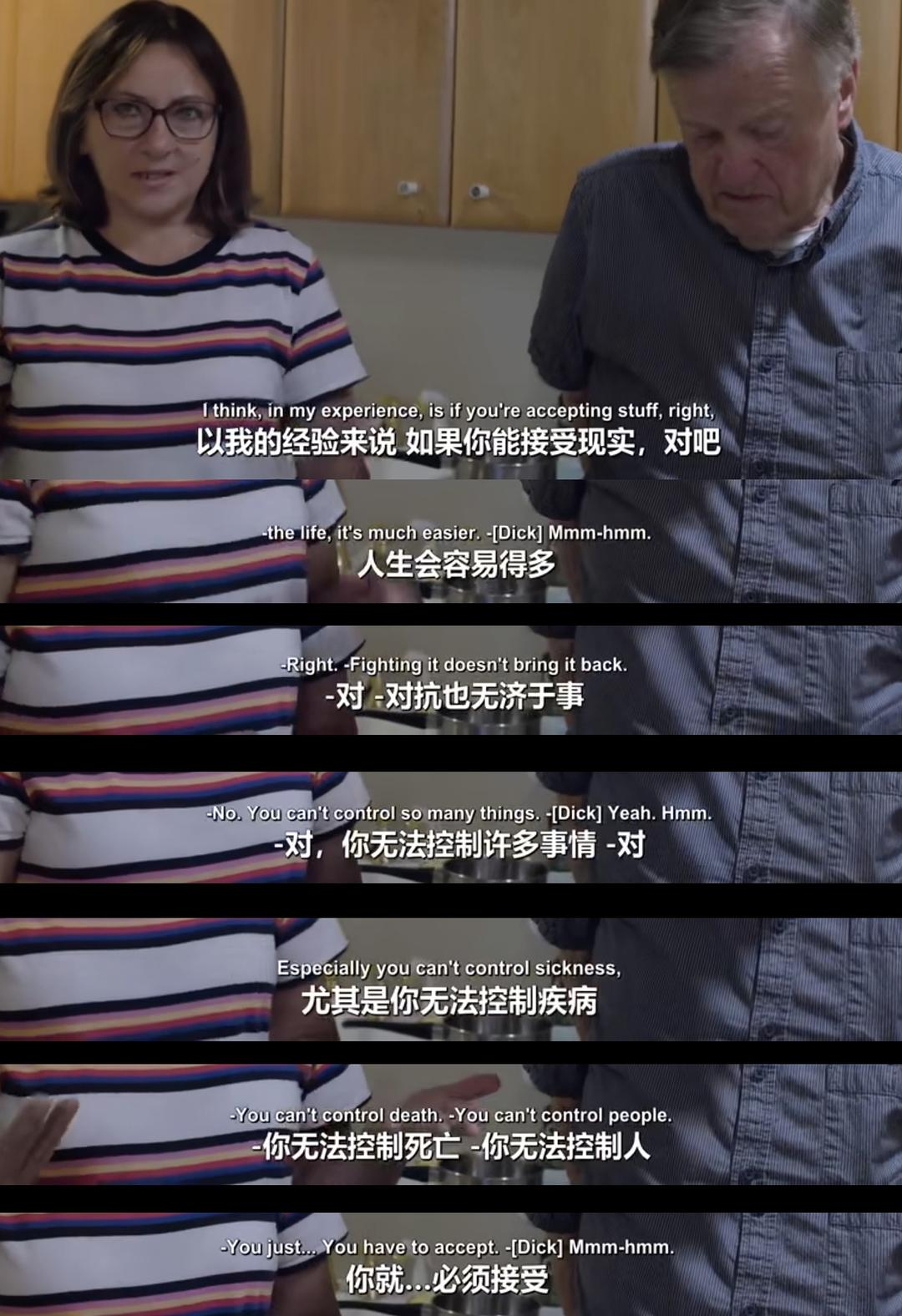

但这是人生必经的阶段,我们无法控制,只有接受。

找到某种方式与死亡和解,人生或许会容易很多。

克斯汀一家信奉基督复临安息日会。

他们相信,信众死后将被耶稣复活,上天堂得永生。

影片中我们可以多次看到天堂的模样:圣洁的光芒,慈爱的耶稣,柔软的云朵,死去的父亲和已经在天堂的母亲欢聚一堂,唱歌跳舞,其乐融融。

克斯汀甚至还在虚幻中实现了父亲的心愿,耶稣亲自为父亲完成洗脚礼,在圣水的洗礼下,一双健康漂亮的脚取代了父亲原本畸形丑陋的双脚。

心愿达成,父亲开心的像个孩子。

父亲说,“跟你们一起在人间就是我的天堂。”

活在当下,不辜负每一刻美好时光,或许也是对抗死亡、减少恐惧的有效方式之一。

2.

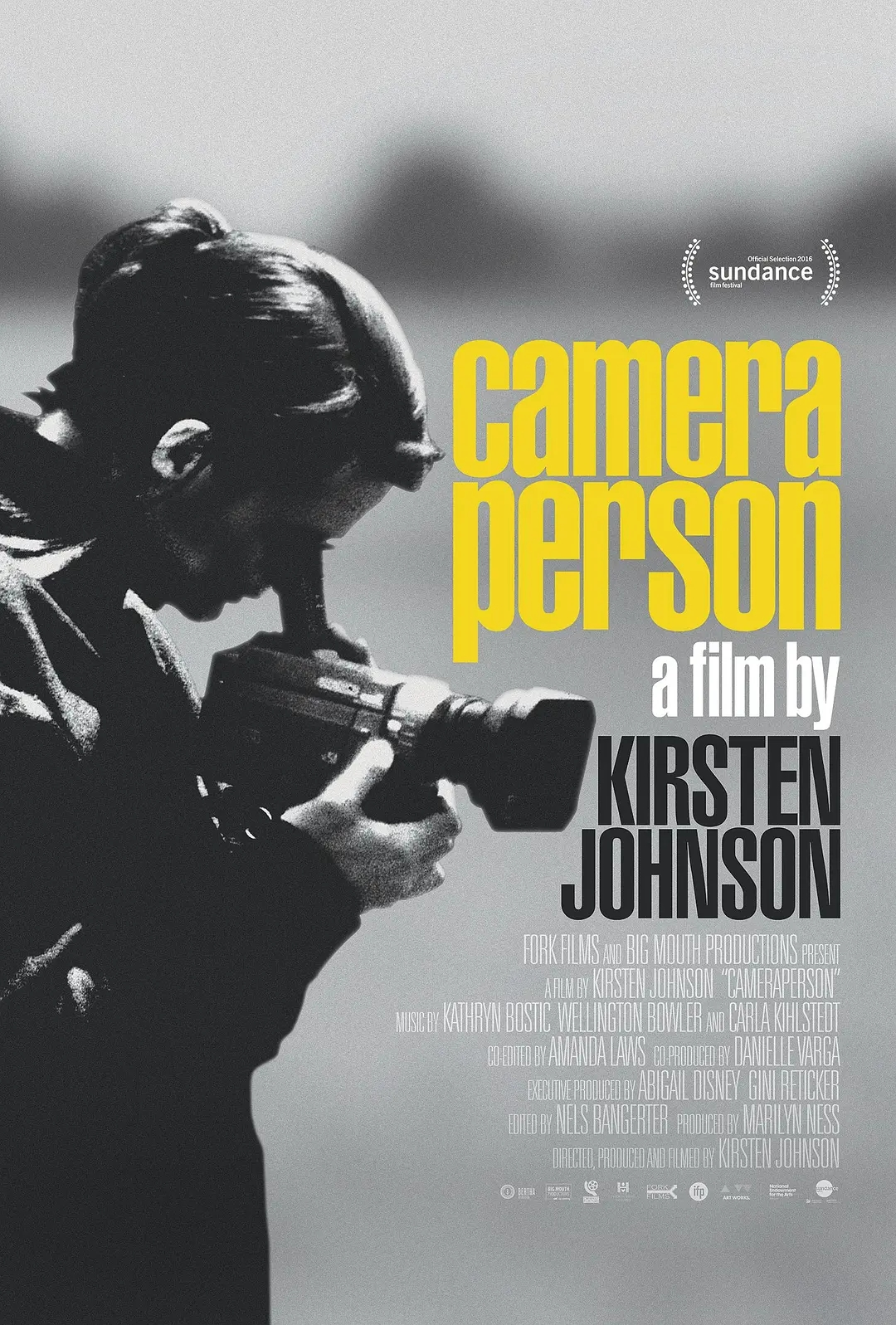

女儿克斯汀·约翰逊是一位电影摄影师兼纪录片导演,她最著名的摄影作品是获得第87届奥斯卡最佳记录片的《第四公民》。2016年,由她执导的作品《持摄像机的人》也不负众望获得了第88届美国国家评论协会奖、美国独立精神奖等诸多专业奖项,并入围奥斯卡纪录片短名单。这些殊荣足以证明克斯汀的专业水准和她对世界敏锐的观察和思考。

而纪录片《迪克·约翰逊的去世 》相对较为私人,因为其中倾注了女儿对父亲的爱、留恋和不舍,就像她在结尾时把自己关在小隔间祈愿的那句,“我只想祝迪克强森长命百岁”,这是一个女儿对父亲最深情的告白。

同时克斯汀关于死亡的探讨也是一个公共话题,她关于死亡的幻想、虚构和假设,也让我们从另一个角度认识了死亡的本质。

前段时间有一段短视频在网上疯传,男子让亲友在其葬礼上播放他生前的最后录音:只听见棺材里传来敲击的声音,有人大喊“有人吗?放我出去!”,“别闹了,我能听到你们的声音”,“我被困在这箱子里了”,“Hello,Hello!”听到这段录音,原本肃穆的葬礼和宾客变得活跃与欢乐。在众人的欢笑声中,死者和大家做了最后的告别,“我只想说一声~再见~”

他能够如此谈笑风生面对死亡,大概是已然看穿了死亡的本质。死亡其实和吃饭睡觉、娶妻生子一样,是生命的一部分。我们只有直面死亡,才能领悟生命的真谛,才能更加珍惜眼下的生活。

死亡迟早都会光临,我们不能回避也无法抗拒,与其哭丧着脸被它擒获,不如坦然面对。起码让那些爱着我们的亲人和朋友,不会因为自己的离开而难过太久,我们直面死亡的态度也能给他们些许慰藉和勇气。

电影开始,迪克躺在教堂里一个提前准备好的棺材里“试用”,工作人员认真地为他整理仪容仪表,看起来就像一场真正的告别仪式。

瑞瞻仰着老友慈祥安静的“仪容”,感触颇深,“我认为这不是狂想,它从某种意义上能引发大家认真探讨。我们需要做点准备,因为每个人都会死,”

瑞或许是在对自己说,事实上任何生命都值得好好道别。这是对生命的尊重,也是为自己的人生画上完整的句点。

2019年6月23日 迪克心脏病发作...

告别仪式上,迪克安静地躺在教堂的棺材里,就像影片开始时演习的那样。还是老友瑞,站在讲台上哽咽地讲述着他们生前的约定,如果迪克先离去,他将在他的葬礼上吹奏《离开》。

吹奏完毕,瑞躲在门后泣不成声,

然而 此刻,迪克正缓缓走入教堂,和前来吊唁的人一一握手。是的,这依旧是电影开头那场未完成的死亡模拟。

活着看到自己被别人怀念的样子是一件幸福的事情,迪克亲手为自己的人生画上了一个完美的句点。

此刻,死亡或许也并不那么可怖。

3.

如果说有什么比死亡更可怕,那一定是疾病,其中最大的病魔一定是阿兹海默症。

它不是一击毙命,但却教人生不如死。

记忆化作流沙,亲人变得陌生,心智犹如孩童,世界重新归零...对于阿尔茨海默病患者来说,这是一个逐渐丧失自我但过程;而对于患者的亲人来说,他们只能在无奈中接受这样一种“最长情的告别”。

而克斯汀却要接连经历两次被至亲之人遗忘的痛苦。

但,比这更让她遗憾的是,母亲暖心又聪明的时候没有为她拍影片。

提出为正在迈向死亡的父亲拍纪录片,父亲没有拒绝,尽管他知道自己会逐渐丧失记忆、行动不能自理,变成一个老小孩不知所措,但是对女儿的爱与信任,让他毫不犹豫地答应了。

克斯汀当然懂得父亲的担忧,她尽量让自己不要越界,保持父亲的体面。

父亲说,丧失记忆最让人懊恼的一点是:不记得别人的事,会伤害到别人的感受。

克斯汀问父亲,“如果病情恶化到某种程度,你会不会不想活了?”

父亲说,“不会,我非常热爱生活”。

说完又补充了一句,“但是我准许你帮我安乐死”。

父亲对女儿的爱隐秘而深沉,却高贵而伟大。为了不影响或者说拖垮女儿的生活,他愿意放下尊严、坚守和热爱,哪怕是最珍爱的生活和生命,也在所不惜。

而女儿对父亲的爱又何尝不是如此。

龙应台在《目送》一书中写到:

“所谓父女母子一场,只不过意味着,你和他的缘分,就是今生今世不断地在目送他的背影渐行渐远。”

这或许是人世间最悲哀的事,眼开着亲人离去的背影,却不能叫他停下脚步,再度拥抱,感受彼此的体温。

但人生漫漫,在我们彼此拥有的时光里,为何不尽可能给对方足够多的爱、关怀、信任与体谅。被温暖与爱包裹的人,即便忘记所有的过往和面孔,内心始终会留有一份信任与笃定给那个最爱的人。

就像讲述患有阿兹海默症的味芳和老伴树锋相互守护、信任与爱的纪录片《我只认识你》。

味芳的病情越来越严重,她逐渐变得生活不能自理,不记得说过的话,做过的事,不认识周围所有的亲戚朋友,但她从未忘记老伴儿树锋,信任他,依赖他,爱恋他!

爱,可以突破病魔的防守,将最纯粹真诚的记忆留住。

然而,阿兹海默症人群仅有家人的关爱和照顾还远远不够,他们更需要社会的理解、关注与帮助。

2014年,我国大约有800万阿兹海默症患者,到了2020年,这个数据增长到了1500万患者。阿兹海默症正在成为社会的症疾,而不只是患者亲人和家庭要面对的难题。

孔子说,老吾老以及人之老。

让每一位阿兹海默症患者、每一位老人拥有一个快乐无忧、体面有尊严的晚年,是每一位为人子女的最大心愿,更是人类文明进步的标志。

而完善的医疗保障、社会福利资源以及充足的专业护理机构和护理人员,则是缓解家庭压力和对抗疾病的重要保证和基本措施,这需要政府和公众共同去推进,任重而道远。

一部怪异的纪录片,由导演克斯汀•约翰逊拍摄自己的父亲,纪录生活,关于一次次假死的死亡经历,搞笑且夸张一个生命活着的意义本身就要面临痛苦,面对衰老的恐惧,老年痴呆不方便记忆,不记得短期记忆,突然不知自己身在何处的恐惧感。

影片将沉重的题材、话题,却能令人感动、快乐,不同死法的创意和剪辑,打造父亲想象中死亡后的天堂世界,肉体死亡时的飞升,亲眼看着自己的葬礼,这部电影让我们重新思考自己,斟酌这个必将或经历过的过程,珍惜与家人相处的时间,在所有人知道他活不久的时候,时刻为失去亲人前做好心理准备。

与亲人、朋友畅谈死亡这件事并不难,迪克•约翰逊能做到让死亡变得更乐观,每个人都会面临突然病痛的那种感觉,在纪录片中他对死亡的看法很独特,依旧照常吃着糖分高的巧克力蛋糕和冰淇淋,子女之间有趣的互动,他的生活对很多人来说,令人羡慕。

关于家庭部分,老年痴呆时克斯汀•约翰逊一次次劝说他回到床上,自己觉得很开心,但会给亲人带来麻烦,现在的孙子孙女与迪克•约翰逊相处,就像当年自己经历过的一样,重演一遍又一遍历史,纪录片里父母曾经的片段,迪克现在与青梅竹马见面,这是一部极其私人化的纪录片,纪录自己的父亲,也是为了弥补当年母亲去世前为数不多的录像,纪录片穿插着超现实主义片段,这不是伪纪录片,这是一种新奇的感觉,真实与虚构相结合。

“我所能说的就是迪克•约翰逊已经死了,而我想说的是迪克•约翰逊永垂不朽。”

死亡从来都是文化禁忌,至少在东亚文化里如此,而父母离世更是作为子女不敢轻言的话题。然而,这位美国导演在影片《迪克·约翰逊已死》中展示自己父亲一次次地死去,是否蔑视传统的道德伦理观念,故意做出不敬不孝的举动呢?事实上并非如此。其实,这部影片讲的是一对感情深厚、关系和谐轻松的父女,故事情节比同期上映的《触礁》更加生动有趣。女导演克丝汀·约翰逊亲自为父亲设计了一系列死亡的情景,并让父亲和特技演员共同演绎出来,既有捧腹不已,也有胆颤心惊的时刻。导演一直擅长拍摄纪录片,处女作《持摄影机的人》更在当年获得满堂彩,成为不少影评人的心头好。她在导演生涯里擅长用真实的影像描绘这个世界,她相信纪录片带来的真实力量。然而,在这部新作中,她却反其道而行之,用尽各种花哨和掩人耳目的手段,让自己的父亲在镜头前不断“死去”,这到底是出于什么样的目的呢?

原来,她的父亲已被医生诊断出患上了阿兹海默症,她想记录下父亲人生中的最后一段时光。她的母亲之前也因同样的疾病离世,然而她当时并没有留下母亲美好的影像而深感遗憾。她原本打算带父亲环游世界,拍摄父亲在各地游玩的欢乐画面,后来因父亲的身体状况而更改计划。她的父亲是一位乐观、坚强、爱开玩笑的退休心理医生,父女俩人共同联手在片中一次又一次地欺骗死神,父亲不断地“死后重生”。透过这种颠覆的手段,她和父亲都提前经历了死亡这个人生的必经阶段。

影片由两种风格和内容迥异的影像组成,一种是拍摄父亲在日常生活中的音容笑貌,这部分与常规的纪录片无异,但带有强烈的私人感情色彩,尤其是她卖掉父亲常年驾驶的车,让他搬到纽约和自己同住时,父亲的失落感让人心酸。另一种则是父亲作为演员参与拍摄的虚构情节,所有的死亡场景充斥着突如其来的惊险意味,而父亲死后上天堂的情景则用音乐录影带的形式拍摄,呈现出一派梦幻欢乐的画面。最后还有一段,混合了记录和虚构,她和父亲隐瞒亲戚朋友在教堂举行一次“告别仪式”,参加葬礼的朋友目睹他躺在棺材里,主持葬礼的牧师是他好朋友,止不住地哭泣,而他随后却现身出场,跟众人握手言谈。

这种重生的设计不仅给在场人士深感意外和惊喜,影片更由此超越了父女关系的私人意味,延伸出对死亡的探讨。作为人生的一个必经阶段,这件事总叫人措手不及而极具冲击力,尤其是至亲的死亡,往往令子女陷入情感的痛苦深渊。这种提前体验死亡的方式表面来看让父亲一次次获得不死之身,实则不断淡化了死亡带来的情感冲击。尤其作为子女,逐渐在这个极端的过程里学会了如何跟至亲道别,如何在父母的最后时日里更好地与之相处。

〈Dick Johnson is dead〉译为《迪克·约翰逊的去世》,这部纪录片的片名告诉我们,Dick不是快死了,不是将会死,不是已经死了,而是他死了。很有意思的是,Dick在真实的生活中并没有真的死过,而是他的女儿——本片的导演,去假设这位已患阿尔兹海默症的父亲,他死亡的很多可能性。

导演假设过很多意外,被空调外机砸中、被建筑工地的木板刺伤、摔下自家的楼梯,以及各种意外的病倒。而我们预设了这么多死亡的可能,也无法真的知道我们最终以何种方式离开,每次看到Dick又从“死亡现场”站起来,我就会松了一口气,但同时又明白他一定会在不久的将来离去,这让我更加不安。

尽管从头到尾导演都尽力在用幽默、积极的方式去面对死亡这个命题,但人类再厉害的幽默感也无法真正抚平必死无疑的人要面对的不安,以及他的朋友、亲人心中预设的遗憾。

Dick生前便举行了自己的葬礼,老朋友虽然见到了活生生的Dick本人,但还是躲在一旁泣不成声。可能人类更能接受一切尘埃落地,而不能接受一步步靠近既定的事实。

但作为人类我们总得去面对那些“接受不了”,无论是以泣不成声的姿态,还是以嬉皮笑脸的态度,我们都不要对此措手不及。