1、Isabelle,Weingarten,Guillaume,des,Forêts,Jean-Maurice,Monnoyer,Giorgio,Maulini,莉迪亚·比昂迪,帕特里克·让内,Robert,de,Laroche,Jérôme,Massart,Marku,Ribas 主演的电影《梦想者四夜》来自哪个地区?

爱奇艺网友:电影《梦想者四夜》来自于法国地区。

2、《梦想者四夜》是什么时候上映/什么时候开播的?

本片于1971年在法国上映,《梦想者四夜》上映后赢得众多观众的喜爱,网友总评分高达806分,《梦想者四夜》具体上映细节以及票房可以去百度百科查一查。

3、电影《梦想者四夜》值得观看吗?

《梦想者四夜》总评分806。月点击量1次,是值得一看的剧情片。

4、《梦想者四夜》都有哪些演员,什么时候上映的?

答:《梦想者四夜》是1971-05-13上映的剧情片,由影星Isabelle,Weingarten,Guillaume,des,Forêts,Jean-Maurice,Monnoyer,Giorgio,Maulini,莉迪亚·比昂迪,帕特里克·让内,Robert,de,Laroche,Jérôme,Massart,Marku,Ribas主演。由导演罗伯特·布列松携幕后团队制作。

5、《梦想者四夜》讲述的是什么故事?

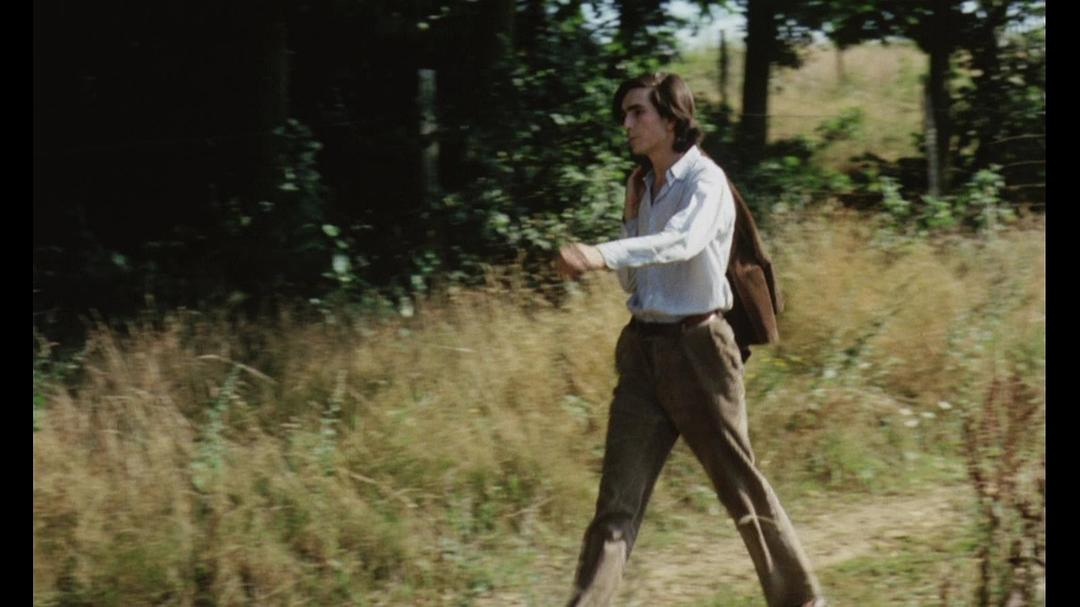

答:剧情片电影《梦想者四夜》是著名演员Isa 代表作,《梦想者四夜》免费完整版1971年在法国隆重上映,希望你能喜欢梦想者四夜电影,梦想者四夜剧情:年轻的画家雅克从乡间搭车前往巴黎在到达巴黎的那个夜晚,他偶遇了正想投河自杀的玛尔特。雅克救下了她,并陪她回家,他们相约转天晚上再见面。第二个夜晚,雅克和玛尔特交换了彼此的人生故事,在玛尔特的请求下,雅克成了玛尔特和她情人间的信使。然而,那位绝情的情人并没回信,这让玛尔特非常失落。在接下来的两个夜晚,雅克对玛尔特的衷情终于得到回应,玛尔特也向雅克倾诉了爱意。第四个夜晚,正当两人挽手同行时,他们偶遇了玛尔特原来的情人…… 本片改编自费奥多尔·陀思妥耶夫斯基的短篇小说《白夜》。

《世界报》,1971年11月11日

Le Monde, 11 novembre 1971.

伊冯娜•巴比:罗伯特•布列松,为什么你,这么个人化的人,会时不时地从文学作品获取灵感?

罗伯特•布列松:我不是一个作家,我不是一个知识分子。在十七岁之前,我什么都没读过,我也不知道我是如何考过了中学毕业会考的。我从生活中获取到的并不是转化为文字的思想,而是感受。音乐与绘画——形式,色彩——对我来说比所有已知的书籍都要真实。在那时候,一篇小说给我感觉就像一场闹剧。后来,有了很大胃口,大到我需要去,我投身去读司汤达,狄更斯(Dickens),陀思妥耶夫斯基,与此同时也读马拉美,阿波利奈尔(Apollinaire),马克斯•雅各布(Max Jacob),瓦勒里。蒙田与普鲁斯特——思想,语言——以他们的伟大震撼了我。

径直走向人与事物而不通过书籍是很好的。然而,使用改编作为基础为我节省很多时间。凭什么写一部原创影片能比写一篇小说更快?最后,通过一篇小说或一篇短篇故事,我能马上使一位制片人理解我,反之,如果我的纸面工作不被喜欢或不被理解,我就冒上了工作白费的风险。

在我看来,每次我着手一部影片时,制片人都有一个明显错误的设想,而我只有一个模糊的设想。金钱喜欢提前知道一切。制片人,跟发行商一样,往往是不喜欢风险的赌博者。

巴比:在《温柔女子》之后,你在《梦想者四夜》中重回陀思妥耶夫斯基。

布列松:因为他与感受打交道,而我相信感受。因为他那里的一切,没有例外地,都是真确的。我不会允许自己去碰他的伟大小说——有着一种完美的形式美——,人们在戏剧里使用它们,这总是让我震惊。然而,我发现《温柔女子》和《梦想者四夜》所基于的两篇短篇故事并没有这种完美。它们实际上是仓促马虎的,这容许我让它们为我服务,而不用妨碍到我,要我去为它们服务。

你可以批评我的《梦想者四夜》采用的不是重大的事情,然而我相信恰恰相反,一个小题材往往能够比一个大题材产生更为深刻的组合。

巴比:那贝尔纳诺斯呢?

布列松:影片《乡村牧师日记》是一桩委托创作。读过小说之后,我拒绝了;但在一个月后,我对有人托付给我的这种信任感到受宠若惊,我第二次阅读,更为深入地,然后我发现在有些段落是我会删除的的同时,有另一些段落在我看来是闪着光的。不过我所做的改编,是与书极其接近的(去世的贝尔纳诺斯——他当时刚去世——比活着的贝尔纳诺斯使我受到远为严重的不便),制片人并不理解,然后我必须多损失一年时间去找另一位。这是在一位制片人与我之间在前期产生误解的一个例子。

巴比:《穆谢特》呢?

布列松:我的信仰,我的风格,都与贝尔纳诺斯的十分不同,但是我在这本书中发现了非凡的闪光。我当时担心,如果人们将这位小姑娘的自杀理解为一个终结,这个题材就很容易变得沉重与绝望,然而,恰恰相反,这次自杀来自对天堂的一次感召。

巴比:当然了,你是一位有信仰者。

布列松:是的。无信仰者并不使我烦扰。对他们来说,一切都来自大地并且发生在大地上。在这个世界里,人们驳斥那些他们认为不属于这个世界的东西。沾染了物质主义的神职人员,这,使我烦扰,还有那些被从对上帝的敬爱转移为愚蠢的赞美歌的弥撒曲,不管被大声唱还是没有被大声唱。

我认为伟大的艺术家们——音乐家,画家,雕塑家,建筑师——对教会来说至少与初期教父(Pères de l’Église)同等重要。认为打动大众并不需要艺术是一条非常普遍的观念。奇怪地,艺术被视为属于教会要摆脱的奢侈享受品之列。我尤其想到对格里高利圣咏(grégorien)以及一切伟大宗教音乐的压制。再者,我们是无法说清楚艺术的什么部分产生了神圣效果的。艺术不是一种奢侈享受品,而是一种生命必需品。

艺术电影,实验电影是空洞的概念。我不断对这台非凡的,天赐的摄影机被人们用来捕捉矫揉造作所震惊。而它是有能力捕捉真相的,我想说的是真实,不仅是我们有时候所瞥见的,甚至是我们所看不见的,我们在后来才看得见的。然而为什么试图使戏剧,一门关于伪造的艺术,成为电影的原始材料?

巴比:让我们回到《梦想者四夜》。

布列松:当我被提供一笔钱来尽快制作一部影片时,我正在写一部原创题材。我当时想起曾经读过这个短篇故事,于是我很快速地改编了它。

这篇短篇故事处理的是爱情与青春。陀思妥耶夫斯基的这种爱情与青春在我看来有着惊人的当代性。在他那里,没有今天的年轻人的焦虑,不过那些感受在我看来有着,在某种意义上,当今青春爱情的复杂性。

我希望我能处理好这些男孩女孩们的牺牲,他们从无所作为中探寻某种救赎,他们从一个建基于金钱与盈利,战争与恐惧之上的骇人社会中撤离。我的心一直向着他们,我也很乐意让他们成为我下一部影片的主题。

国家已经消亡,总是,因人口的过量。人口过量总被视作一种灾祸。当人们踩着别人的脚走路,是无法过活的。你要知道,在不知道哪个北欧国家,有一种鼠类,它们高速繁殖,当它们开始用脚走路,就会齐齐从悬崖高处涌下来,掉入海中。*

巴比:那么你是一位悲观主义者?

布列松:当所指的是思想的无序,是操纵我们的未知力量,面对一百个联合起来的,全能的让-雅克•卢梭都丝毫无损的力量时,我是一个悲观主义者。

多么有趣,波德莱尔(Baudelaire)在超过一个世纪以前就在《火箭》(Fusées)中预言过:“机械化将何其地使我们美国化,进步将会如此深地萎缩我们整个精神性的一面,跟它的正面成果相比,乌托邦主义者们(utopistes)嗜血的,亵渎的,或反自然的梦想都是微不足道的。我请求任何思考着的人向我展示,生命还余下些什么。至于宗教,我认为谈论它与寻找它还余下些什么是没有用的,因为再花工夫去否认上帝是这类事情中的唯一丑闻。[……]还需要我说吗,说政治所残存的一点点东西将在一种普遍兽性的怀抱中痛苦挣扎,说统治者们将会被强迫去维持自身,去制造一种秩序的幻象,去诉诸那些使我们当今的人性战栗的手段,然而它已如此麻木?于是儿子不是在十八岁逃离他的家,而是在十二岁……”

不过我依然乐意对人抱有信心,并与我的时代共存。

巴比:你说的与你的时代共存是什么意思?

布列松:吸入汽油,让耳朵被街道的喧嚣杀死,只看得见面前的大屋,还有被空无一物所激惹的愤怒的人们!然而很快,对我们所有人来说,这种伴随其残暴,其粗野的城市中的存在方式……往下谈吧。

巴比:你对观众的想法是怎样的?

布列松:我从不问自己,我所做的是否会取悦大众,或者是否会疏远他们。我问自己它们是否良好地或糟糕地完成。问它们是否“传达”。我所做的尝试都是用于自己身上。好笑的是,那些声称了解观众——或他们的观众——的人总是与观众中最没头脑的那些看齐。那场大战之前,一位画家是对观众没有概念的,也不寻求拥有一个概念。他保持缄默,不感到需要解释自己。

我将我的影片视为练习,尝试,视为对一些我试图看清,不过每当我觉得靠近了时它就远去的东西的努力。一旦无法运用我的双手去工作,我就感到痛苦。我乐意将我的影片视为物件。

有一样东西在我们的电影工作中鲜为人知,那就是贫困。一片丝绸旁边的一张背包麻布的意义上的贫困,也是莫扎特在写到他的一些协奏曲时说过——我是依据记忆引用的:“它们恰好处在太难与太易中间……[……]它们有才气但缺乏贫困”的意义上的贫困。**

跟电影如今的堕落一样悲哀的是,我们能看见,电影将继续有才气,并且它——自相矛盾地,我也不知道以何种方式——将被那些有点衰颓的艺术借以获得新生。

——————————

查尔斯•狄更斯(Charles Dickens, 1812-1870)英格兰作家、社评人,其作品十分流行。

纪尧姆•阿波利奈尔(Guillaume Apollinaire, 1880-1918)意大利诗人、作家、文艺批评者、一战军官,青年时期移居法国,1916年才正式获得法国国籍,被认为是立体主义最热情的捍卫者之一,超现实主义的先驱之一,也是首次提出“超现实主义”这个概念的人。

马克斯•雅各布(Max Jacob, 1876-1944)法国诗人、作家、画家、文艺批评者,是毕加索的亲密好友。

初期教父(Pères de l’Église)指以写作、行为、道德建立了基督教的智识与教义基础的神学家与作家们,时间上包含一世纪初至八世纪中期。

格里高利圣咏(chant grégorien)一种天主教会的宗教音乐形式,是西方素歌(plain-chant)的主要传统,是单音调性的,无伴奏的。主要发展于九世纪与十世纪。

*指旅鼠(lemming)。这种小型啮齿动物有时候会繁殖得非常拥挤,所以会有壮观的迁徙场面。历史上长期有它们会集体自杀的说法,但这可能并非刻意的行动而是迁徙的侧面后果。获1958年奥斯卡最佳纪录片的《白色荒地》(White Wilderness)有旅鼠“集体自杀”掉下悬崖的段落,但这是拍摄上的虚假编造。

夏尔•波德莱尔(Charles Baudelaire, 1821-1867)法国诗人、文艺批评者,也致力于翻译美国作家埃德加•爱伦•坡(Edgar Allan Poe)的作品,是天主教徒。他被认为是提出艺术史领域中“现代性”(modernité)这个词的人,以指称大城市生活中转瞬即逝的体验,并认为艺术表达有捕捉这种体验的责任。

火箭(Fusées)(1867)波德莱尔身后出版的一些散落的私人日记与笔记。见《遗作集》(Œuvres posthumes),巴黎:法兰西墨丘利出版社(Mercure de France),1908年,第95至96页。

乌托邦主义者(utopiste)指信奉乌托邦(utopie)背后的原则或相信它存在的可能性的人。乌托邦是一个想象中的社群或社会,具有对成员来说非常理想或甚至是完美的性质,比如经济、政治、司法上的平等。然而,它从性质上说是会包含相矛盾的东西的,所以很有可能没有现实意义。该词源自英格兰律师、社会哲学家、作家、政治家托马斯•莫尔(Thomas More)的创造,以其命名了他的一本1516年的书,是将希腊语词根οὐ(非)与τόπος(地方)组合起来,字面意思是“不存在的社会”。

**“这些协奏曲准确地处在太难与太易中间,十分有才气,悦耳,并理所当然地没有落入空洞贫乏之列。”来自莫扎特于1782年12月28日写给父亲的信,提到的协奏曲指当时已经作好的一部(A大调第十二钢琴协奏曲K 414[Concerto pour piano no 12 en la majeur, K 414])与准备创作的两部(K 413和K 415)。这封信体现了莫扎特此时的创作主要为了娱乐听众的追求。布列松的复述似乎偏离原意。

1

在满是白车轴的草地上翻跟头,打过便车的男主,第1个动作就让我惊艳。其实是在说他的思想跑火车,他总是在做白日梦,多么不寻常的镜头啊。我看了第四遍才懂。如同想在巴黎新桥上自杀、差点招来警察后满脸泪水的女主人公。或是男主满手的颜料。

片中的画家雅克是一个和布列松很同质的艺术家,他们都会选取生活的片段,用一种反传统的方式来呈现他们自己的内心世界,有时候是一个词,有时候是一个动机。

比如雅克在录音机中口述的,对于那个女孩子爱的冲动,反反复复,包括不断的变质,都是这样。

而女孩玛特Marthe来自于一个单亲家庭,和母亲在家里生活的非常郁闷,当来了一个大学生新房客以后,他们就迅速产生了火花。二人的行为即使在当时的欧洲来说,也无异于私奔。最后这个男孩是留学去了,为了学业他始乱终弃。太真实。

当然认为这些都是解释这个艺术家创作的前提。在重创陀思妥耶夫斯基的白夜的同时,他也进行了合理的自我解释。

2

失恋是男主唯一的故事。他就像猎艳一般,在街上经常失神,尾随着美女的身后。常常令自己怅然若失。他和女主一开始就说我是个没故事的人。向她坦承了自己贤者般的时光,他谄媚的说,上帝派你来让我和自己和解。

把自己和女神们的时光进行了幻想,手拉手,希望和失望,跳舞转圈圈。他把言词录下来并反复聆听,也成为他那奇怪色块的解释。当然还有一个更奇怪的家伙,就好像是《小王子》前面4幅画的作者一样,自言自语的对他进行解释(千万别忘记,他是本片宣言的部分):

What's crucial is not the object, not the painter, but the gesture was lifts the presence from the object. 姿态最重要。 Which is suspended in a space which delimits it, In fact, supports it. Not the object there, not the painter there, but the object and the painter, which are not there. they're visible disappearance, makes the canvas. So sensually structured, as to form a whole light there, which is especially solid.

当艺术家玩起哲学,它就会像小王子那样一身惆怅。因为他们画的是看得见的消失。比中国的留白理论还要激进。

The larger one, the world they defined by suggestion. One does not see the spots. One sees everything that is not there. perforce. Thus, we are obliged, we painters, To rethink fundamentally. The problematics of art. Affecting, of necessity, the process of its accretion.

他们有强大的野心要抓住的 ,似乎是自己存在的不在场证明。

而布列松更奇怪,居然把他说的称为故事。如同他再现的枪战片一般。

3

玛特的烦恼似乎来自于和自己的母亲不恰当的谈论男人,他们的观点是反常规的。单亲家庭就像古希腊的亚马逊族人,对异性充满了警惕和仇恨。而事实上,玛特又对男性充满了骚动。似乎像献祭一般,把身体捐献给了大学生男子离法的前夜。她似乎释然了。

哲学不过解释人类的动机而已。

残酷的撕扯,也不过为了表现疏离。白夜一般。

根据陀思妥耶夫斯基《白夜》改编,相较于维斯康蒂那版,布列松这一部显得更为浪漫而冷峻,男主从无爱到深爱,女主从哭泣决然到毅然离开,反转的情节在四个缠绵悱恻的夜晚后暗度陈仓式地结局。爱是一种非逻辑、非归纳、非学习的反智式退化,可是,不到“宣判”那一刻,谁又不是幻想在自我麻醉的空中楼阁之中呢?

{文中的大括号{}内容为译者所加。}

1971年11月11日,《世界报》nLe Monde

伊冯娜•巴比(Yvonne Baby):罗伯特•布列松,为什么对个人题材感兴趣的你会常常从文学中获取灵感?

罗伯特•布列松:我不是作家;我不是知识分子。在十七岁之前我什么都不读;我不知道我是如何考过了中学毕业会考的。我从生活中获取到的并非是转化为文字的思想,而是感受。音乐与绘画——形式,颜色——对我来说比世界上所有书籍都要真实。在那时候,小说感觉就像闹剧。后来,我投身于阅读司汤达(Stendhal)、狄更斯(Dickens)、陀思妥耶夫斯基,也狼吞虎咽地读马拉美(Mallarmé)、阿波利奈尔(Apollinaire)、马克斯•雅各布(Max Jacob)、瓦勒里(Valéry)。我胃口极大;我是真的有需求。与此同时,蒙田(Montaigne)与普鲁斯特(Proust)——思想、语言——向我施加他们强大的力量。

径直走向人与事物而不通过书籍是没问题的。不过改编为我省下很多时间。凭什么一部原创影片要比写一部小说花少一些时间?而且我能马上跟一位制片人达成协议,如果我们在谈到一本书的话,反之,带着我自己写的东西就要冒上很大风险不被赏识或甚至不被理解,那我的工作就白费了。

对我来说,似乎每次我着手一部影片时,制片人都对其有一个十分清晰然而是错误的想法,而我只有一个模糊的想法。金钱喜欢提前知道一切。制片人,跟发行方一样,常常是回避风险的赌博者。

巴比:在《梦想者四夜》中,你在《温柔女子》之后重回陀思妥耶夫斯基。

布列松:因为他凭感受工作,而我相信感受。因为他所做的任何事情,没有例外地,听起来真实可靠。我不会去碰他的伟大小说,它们有着形式上的完美;实际上它们被改编为戏剧这种事总是让我震惊。然而,其实我所依其改编的两个故事,《温柔女子》和《梦想者四夜》,并没有同等程度的完美。它们颇有缺陷,实际上,这允许我对于使用它们而不是服务它们感到正当有理。

你可以批评我的《梦想者四夜》是不足道的,然而我相信一个小题材常常可以变得比一个大题材更深刻。

巴比:那贝尔纳诺斯呢?

布列松:《乡村牧师日记》是一份委托。读过书之后,我拒绝了;但一个月之后,我对托付给我的信任感到荣幸,进行了第二次阅读,更为仔细,然后发现在我用不上的段落以外,有一些让我激动的段落。不过我所做的改编,它与书极其接近(贝尔纳诺斯的死使我受到的阻碍——他当时刚去世——甚于如果他还活着的话我所受到的),对制片人来说不可理解,于是我必须花一年时间找另一位。这是一个与一位制片人产生误会的早期例子。

巴比:《穆谢特》呢?

布列松:我的风格,与我的信仰,都与贝尔纳诺斯的十分不同,但是书中有电击一般的时刻——有真正的闪光与火花。我当时担心,如果人们将这位姑娘的自杀理解为一回终结,那这个主题就很容易变得阴暗与消沉。而实际上,这次自杀回应了天堂的一次召唤。

巴比:当然了,你是一位有信仰者。

布列松:是的,但我对非信仰者并不感到烦恼。对他们来说,一切都来自大地,都生于大地。在这个世界中,我们倾向于驳斥任何不能以尘世的说法理解的东西。使我烦恼的是当一位神父与唯物主义(materialism)混在一起;或者是当一些弥撒曲(Masses)从对上帝的敬爱转移至愚蠢的赞歌,不管它们是否被大声唱出来。

我相信,最伟大的艺术家们——音乐家、画家、雕塑家、建筑师——至少与教会的神父们一样地相称于教堂。艺术并无必要打动大众是一条普遍观念——艺术,奇怪地,被教会视为属于应该被根除的奢侈享受品。我尤其想到对格里高利圣咏(Gregorian chant)以及一切伟大的宗教音乐的压制。然而,要说清楚艺术因何得以产生神性是不可能的。艺术不是一种奢侈享受品,而是一种生命必需品。

艺术电影、小规模放映的艺术影院电影(”art-house” films)的概念是毫无意义的。我持续地被我们使用这台非凡的摄影机——这件来自天堂的工具——来捕捉诡计的方式所震惊,而它是有能力捕捉真相的,我的意思是真实:并不仅是我们有时候瞥见的,而甚至是我们所看不见的,我们所要等到后来才看得见的。为何要将戏剧——一种关于伪造的艺术——视为电影的一种基础?

巴比:让我们回到《梦想者四夜》。

布列松:当我被提供一笔钱并被要求在紧张的限期内制作一部影片时,我正在写作一部原创剧本。我记得之前读过这个故事,然后快速地改编了它。陀思妥耶夫斯基所构思的年轻人与爱情因其非常的当代性打动了我。他的故事中,没有一丝当下的年轻人的焦虑的痕迹,不过他所描述的感受跟一种年轻的、现代的爱情的复杂性有所类似。

我很愿意着手处理这些男孩女孩们的牺牲,他们从无所作为中探寻某种救赎,他们从一个仅仅建基于金钱与利益、战争与恐惧的可耻的社会中撤退。我的心向着他们,并愿意让他们成为我下一部影片的主题。

国家已经消亡,一次又一次地,因人口的过量。人口过量是一种灾祸。当人们互相践踏,生存变得不可能。你要知道在一个北欧国家中有一种啮齿动物,它们高速繁殖——它们一学会走,就会齐齐涌向一个悬崖,将自己投入海中。*

巴比:那么你是一位悲观主义者?

布列松:当谈论的是思想的混乱,操纵我们的未知的、连一百个全能的让-雅克•卢梭(Jean-Jacques Rousseau)面对它时都是无能为力的的力量时,我是一个悲观主义者。

多么怪异,波德莱尔(Baudelaire)在超过一个世纪以前就在《火箭》(Rockets)中预言过:“机械化将何其使我们美国化,以至于进步将会完全使我们精神性的一面萎缩,跟它的正面成果相比,乌托邦主义者们嗜血的、亵渎的、或反自然的梦想都将势单力薄。我请求任何思考着的人向我展示,生命还余下些什么。至于宗教,我认为谈论它或寻找它还余下些什么是没有用的,因为再花多一点心思去否认上帝的存在是在那个世界上唯一可得的丑闻。[……] 还需要我说吗,说政治所残存的一点点东西将在一种普遍的兽性的怀抱中痛苦地扭动,说统治者们将会被强迫去维持自身、去制造一种秩序的幻象、去诉诸那些使我们的人性战栗的手段——然而 {这人性} 已然僵硬如此?以致儿子不是在十八岁逃离他的家,而是在十二岁。”

不过我依然愿意对人性有信心,并存在于我的时代。

巴比:存在于你的时代是什么意思?

布列松:去吸入汽油的味道,去让我的耳朵被街道的噪声侵袭,去被建筑物包围,被被空无一物所激惹的愤怒的人们包围!然而在不久以后的某个时刻,我们都将受够了这种在残忍的、粗暴的城市中的生存……往下谈吧。

巴比:你如何理解观众?

布列松:我从不问自己,我所做的是否会取悦或娱乐大众。我问它是否良好地或糟糕地做成。如果它实现了交流的话。我是我自己的判例。我发现那些声称了解观众——或他们的观众——的人总是以其中最愚蠢的为目标是很搞笑的。那场大战之前,一位画家是对公众没有概念的,他也不寻求观众。他会保持缄默,不感到需要去解释自己。

我将我的影片视为练习、尝试、努力,它们朝向一些我尝试理解但每当我觉得靠近了时它就后退的东西。让我不运用我的双手去工作是很难的。我愿意将我的影片视为物件。

如果在我们的电影工作中有一样东西被低估的话,那就是贫困。在一些丝质布旁边的一块粗麻画布的意义上的贫困,在莫扎特对于他的一些协奏曲所写道的——我是依据记忆复述的——“它们完美地位于最难与最易之间 [……] 它们有才气但缺乏贫困”的意义上的贫困。

跟电影如今的状态一样悲哀的是,很明显,电影不会不再变得有才气,它将成为——自相矛盾地,我也不知道以何种方式——帮助其他的、陈腐的艺术复活的一种艺术。

注释:

世界报(Le Monde)1944年发刊的法国日报,有强调分析与观点的传统,政治倾向中间偏左。创办人是于贝尔•布弗-梅里(Hubert Beuve-Méry, 1902-1989)。

伊冯娜•巴比(Yvonne Baby, 1929-)法国记者、小说家,乔治•萨杜尔的继女。1970至1985年主管《世界报》的文化部门。

司汤达(Stendhal, 1783-1842)本名马利-亨利•贝尔(Marie-Henri Beyle),法国作家,以精准的对角色的心理分析与冷静、凝练的笔法闻名,被认为是现实主义最早与最重要的实践者之一。

查尔斯•狄更斯(Charles Dickens, 1812-1870)英格兰作家、社会批评家,其作品十分流行。

斯特凡•马拉美(Stéphane Mallarmé, 1842-1898)法国诗人、文学批评家,早期象征主义诗歌代表人物之一。

纪尧姆•阿波利奈尔(Guillaume Apollinaire, 1880-1918)意大利诗人、作家、艺术批评家、一战军官,青年时期移居法国,1916年才正式获得法国国籍,被认为是立体主义最热情的辩护者之一,超现实主义的先驱之一,也是首次提出“超现实主义”这个概念的人。

马克斯•雅各布(Max Jacob, 1876-1944)法国诗人、作家、画家、批评家,是毕加索的亲密好友。

保罗•瓦勒里(Paul Valéry, 1871-1945)法国诗人、散文家,有时被认为是法国象征主义(symbolism)时期最后一位诗人。

米歇尔•德•蒙田(Michel de Montaigne, 1533-1592)法国散文家、哲学家,其哲学思想以文艺复兴人文主义与怀疑论为主。其《随笔集》(Essais)(1580,增订版:1588)在文学史上有重要位置。

马塞尔•普鲁斯特(Marcel Proust, 1871-1922)法国小说家、批评家、散文家,以意识流手法闻名,被评价为二十世纪最有影响力的作家之一,著有长篇小说《追忆似水年华》(À la recherche du temps perdu)(1913-1927)。

唯物主义(materialism)一种一元论的哲学形式,认为自然界是以物质为本质的,而包括意识与精神状态的一切事物都是物质的互相作用的产物。

弥撒曲(Mass)一种宗教音乐形式,用在弥撒仪式上,是合唱,有清唱的也有有伴奏的,多数的歌词是拉丁语。

格里高利圣咏(Gregorian chant)一种天主教会的宗教音乐形式,是西方素歌(plainchant)的主要传统,是单音调性的,无伴奏的。主要发展于九世纪与十世纪。

* 指旅鼠(lemming)。它们会由于数量过多而发生集体恐慌,然后四处奔逃,它们也会进行迁徙,而故意涌入海中的现象其实有待求证。

让-雅克•卢梭(Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778)日内瓦哲学家、作家、作曲家。其政治哲学影响了启蒙时代(Age of Enlightenment)、法国大革命以及现代的政治、经济、教育思想。他于1762年出版的《爱弥儿:论教育》(Émile, ou De l'éducation)激怒了法国国会,后者封禁与焚烧该书,并向卢梭发出逮捕令,导致他逃往瑞士。

夏尔•波德莱尔(Charles Baudelaire, 1821-1867)法国诗人、艺术批评家,也致力于翻译爱伦•坡(Allan Poe)的作品,是天主教徒。著有《恶之花》(Les Fleurs du mal),其高度原创性的散文诗风格影响深远。被认为是提出艺术史语境下的“现代性”(modernité)这个词的人,指称大城市生活中的转瞬即逝的体验,并认为艺术表达有捕捉这种体验的责任。

火箭(Rockets, 法语名Fusées)(1867)波德莱尔身后出版的一些散落的私人日记与笔记。

题记:“在这批判斗争的世界里,每个人都要学会保护自己,为了我灵魂进入了你的身体,让我对你说声抱歉,爱人同志”

——罗大佑《爱人同志》

1848年的冬天,寒冷的彼得堡已经进入了的极夜季节,一位刚刚闻名就接着受到四面八方嘲讽的青年作家发表了他的“感伤小说”《白夜》。与故事的事实季节相反,《白夜》(极昼)这一命名,只因两位梦想者灵魂的对话全在四个夜晚展开——也是陀思妥耶夫斯基习惯工作的时间——当世人消耗了精力睡去以后。“……打一清早起,一种可怕的忧郁就开始折磨我,突然间我觉得自己是那么的孤独,一切都离开了我,一切都抛弃了我……打从我住在彼得堡起,整整八年时间,却还没有一个熟识的人。但对我来说,熟识的人有什么用?”这是幻想者的独白。而事实上他与彼得堡的一切相熟,不管是城内的街道与房屋、涅瓦河与花园,还是郊外的野草鲜花;不管是仰头看到的星星与路灯,还是余光中的老头和姑娘。在每日的徘徊踯躅中他用幻想来与一切事物交流,却不对任何一个每天见到的人打招呼。回到家里还是不自在,他开始幻想“我这个小天地里莫非缺了点什么?”于是刚刚被郊外美丽的自然风光所陶醉的我,拜命运所赐,在返回城里的夜晚,于涅瓦河畔为一位面容忧戚的河边少女停下了习惯漠然的脚步。“不管怎么样,夜晚对我来说要比白天更美,就因为下面发生的事。”

事情是这样的,一个自幼父母双亡、与奶奶相依为命、与房客私订终身的姑娘,在涅瓦河边怀想着她那位“请给他一年时间”混出名堂后,再回来娶她的情人。现在,孤独的等待已经到了实现诺言的时刻,而他也已经回到了彼得堡,可是却没有任何要来实现诺言的迹象。痛苦与迷茫,尊严与愤恨似乎要把她推入这浑浊的河水中。“尽管我这个人在女人面前总是感到怯生生的,可这种事发生在这样的时刻我哪能不管”,而且她还这样可爱。直觉引领了幻想者的脚步,战胜了怯懦。她的悲痛似乎成了我由幻想走入现实的通途,而她又何尝不是把我当作了最后的一根不知有没有用的救命稻草。我们很默契,将此刻的忐忑收回以待平复,约定明晚的这个时候,我们再来交换各自的故事。

心与心的交流很难在此重述,简单的说来,那只是短短的没有人注意到的四个夜晚而已。交流的开始有一条约定,就是我不能够爱上她,只有这样她才肯把曾经的爱情故事向我倾诉。好在我只是一个幻想者,我早已经学会了克制与失望以及用幻想来弥补失望。出于其女性的尊严,我充当了倾听者与信使的职责,一直到第四个夜晚,接到信的他仍然没有来实践诺言。到此,小说的读者以及电影的观众,都会以为我与她的约定似乎可以打破了,而我们也确实已经拥抱在一起了。可惜这又只是一次幻想,违背了同样作为幻想者的读者和观众的意愿,在故事的最后一刻,那个迟迟不来的他却在我们手拉着手幻想着新生的时候,如同天降一般,突然在人群中出现了,“突然间她挣脱了我的手,迎着他跑了过去!……我站在那儿,看着他们,像个被判了死刑的人。”

人间的荒诞莫过于此!最后,当黎明到来时,她给我寄来了一封感谢与忏悔的信,为了她的灵魂曾经进入了我的身体,来向我说声抱歉和祝福,这个曾经的梦想者同志。我对她的拯救此刻转变为她对我的荒诞感的拯救——“我的天!霎那间的幸福!但是对一个人的一生来说,它难道还算少吗?……”

“……须知它的创造成型,是为了和你的心灵,作即使是片刻的亲近”——屠格涅夫《小花》

这是1848年的故事,又仿佛是自有人类以来就存在的。布列松照例把它搬到了当代的巴黎。人物的造型是独一无二的布列松式的,面色苍白,双目低垂,表情减低到最少,肢体动作简单直接,现实与回忆之间没有转场过度。“我”的造型越来越像布列松本人,消瘦的身材,分散的披发,画家的身份。

“二十世纪主要的价值危机就在于爱的全面异化和意志的普遍沦丧……爱与意志是过去时代对人生困境的解答,而目前它们本身已成为一个问题……” (罗洛·梅《爱与意志》)时间和空间可以转换,但是《白夜》式幻想者却无处不在。无论在小说还是在电影中,男主人公都在他无止尽的彷徨与幻想中,与他遇到的每一个可爱的姑娘进行着美好爱恋的幻想,他有着无穷的爱的欲望,但接踵而来的却不是实践爱的行动,而是幻想的欣喜与擦肩而过后的悔恨。他的爱的欲望有多强大,爱的意志就有多么的胆怯,一句话,他是一个没有行动的幻想者。

在电影中,布列松让人物背上了一个录音机,在公车上、在橱窗里、在情侣旁、在他的斗室中录下他人和自己的恋人絮语,然后在反复的独自聆听中,拿起画笔,画出一幅幅不愿让他人看到的抽象的爱的图像。“二十世纪中期,人们的主要心理问题是空虚感”(罗洛·梅《人寻找自己》)。“空虚与贫乏感源于人们自感无力从事任何活动以影响自己的生活和自己生活的世界”(罗洛·梅《爱与意志》)。交流的困难以及爱情的失落都会助长这种空虚无力感。可是作为人,爱的欲望却永远没有办法消除,有人借助于器具和药物,有人借助于直接的性,有人借助于艺术,以或扭曲或升华的方式来体会爱。与电影中那些在河畔孤独的吟唱着爱情歌曲的流浪艺人不同,电影中的幻想者借助于录音机与画笔——声音与图像——而不是音乐与摄影来体会他的幻想。这种选择体现了布列松本人的电影准则,反对在电影中使用音乐与花哨的摄影。

当这位幻想者遇到了同样以种种幻想来安慰自己的姑娘后,直觉的爱情冲动第一次让他鼓起了行动的意志,可是讽刺的是,一开始对方就提出了谈话的原则。但这并没有阻退他的脚步,因为直觉告诉他,他面对着的是一个同样真实的灵魂。他掩藏起自己的爱情,帮她传信,让自己的爱在自私与无私中挣扎。因为可以明确的是,真正的爱是不因其他人的意志为转移的,于是对她的爱的拯救又何尝不是对自己的拯救,帮助她实现爱正证明了爱的存在与希望。所以当爱人离去后,幻想者固然承受着缘尽情未了的伤痛,但这种伤痛又何尝不含有一种甜蜜?一方面,爱情固然如影片中那来来往往的轮船一样不可捉摸,可是另一方面若只是抱有因噎废食的幻灭感,那么画布上又如何增添永恒的一笔,录音机中又如何留下恋人的絮语?现实中的四个夜晚匆匆已过,但是记忆与艺术中的印记却永远不能挥去,于是真正的幻想者一旦行动起来是宁错不悔的,霎那间的灵魂交流已经证实了永恒幸福的存在。而这正是对空虚感和荒诞感的最有力的解脱。

年轻的陀思妥耶夫斯基为了尽力写作甚至牺牲了爱情的追求,《白夜》似乎预言了他未来的一次爱恋,当他与未来的恋人去欧洲旅行时,同处一节卧室,她却奋力不让他靠近,因为她又突然迷上了另一位。但是不灭的爱的幻想最终让他得到了伟大的妻子安娜十四年的最后陪伴。

一无所有的沈从文从湘西来到北京,早年岁月中,《老实人》《焕乎先生传》同样是一篇篇幻想者的苦恼独白。与湘西那些真实勇敢的爱情实践者不同,都市中的爱情幻想折磨着他胆怯的意志。但是一旦真正的爱人同志张兆和出现在眼前时,幻想立刻化为了火热的不弃不舍的追求。

对于这些伟大的幻想者来说,延迟的爱的实现助长了他们的幻想与艺术的实现,也给作为读者和观众的后继者提供了爱的证明。让他们懂得对消失的幻想者同志说一声谢谢——为了你的灵魂曾经进入我的身体。