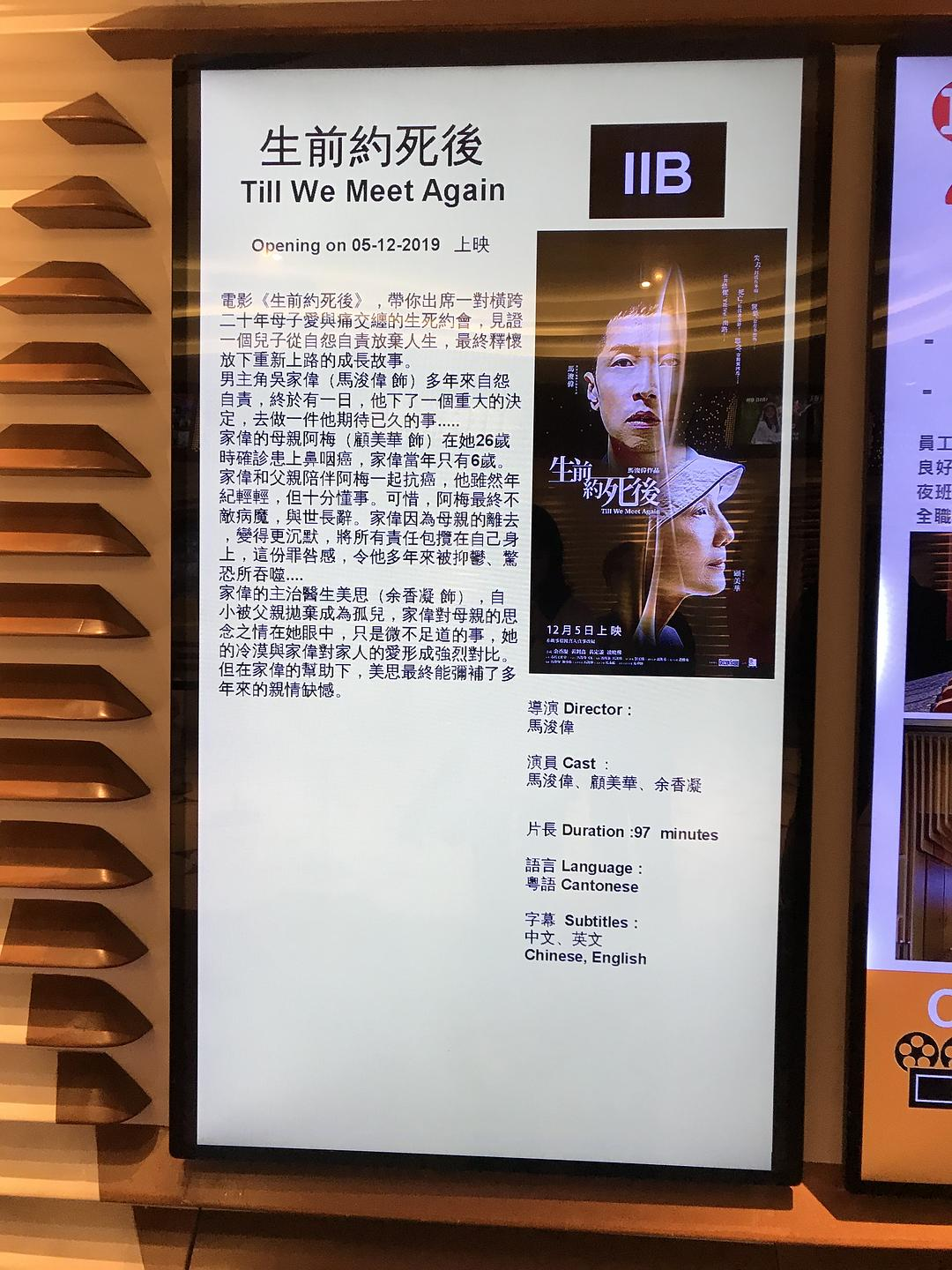

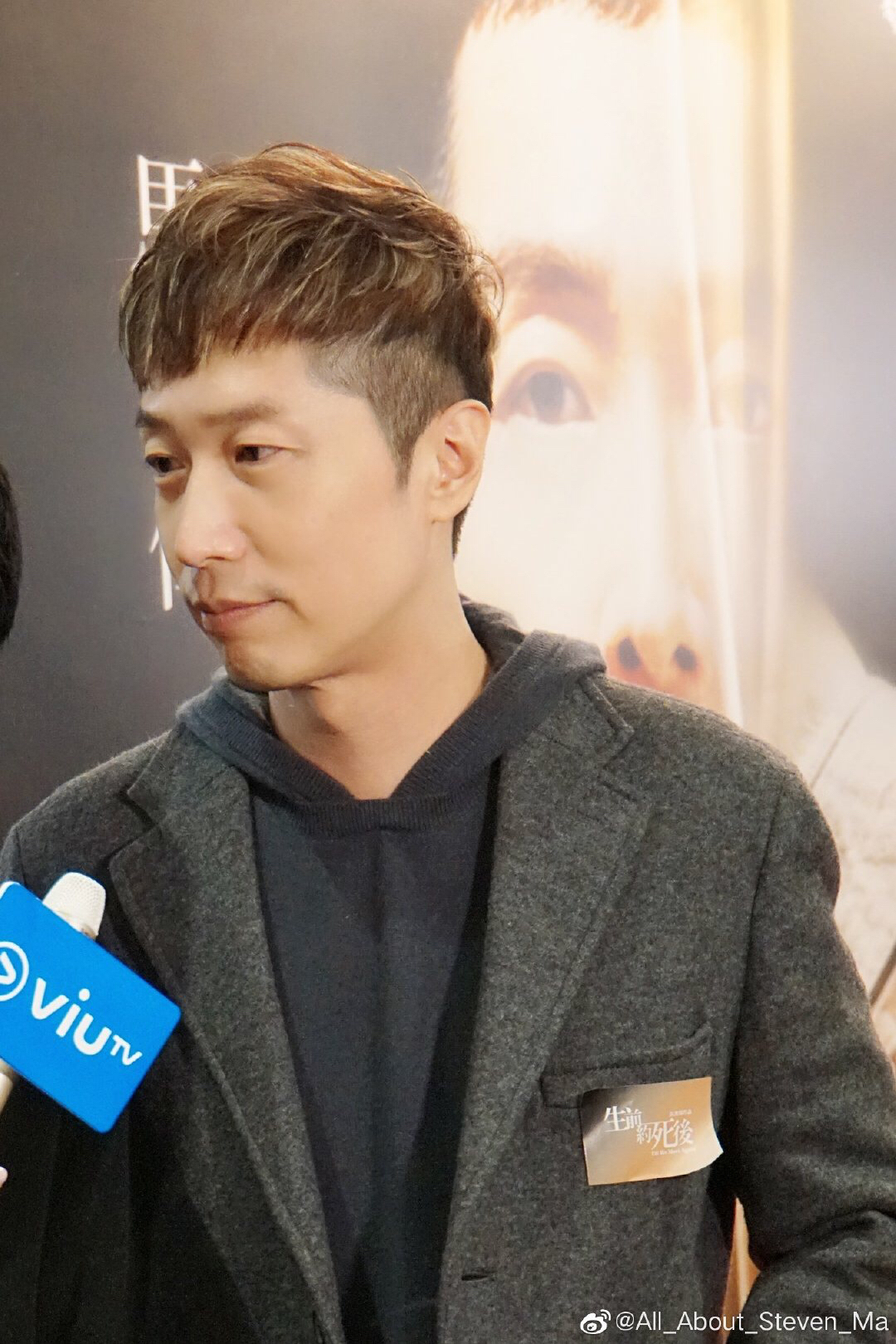

1、马浚伟,顾美华,余香凝,黄定谦,李英涛,黃釗鑫,凌曉樺,鄭啟員,羅偉霖,汤沛宜,嚴海軍 主演的电影《生前约死后》来自哪个地区?

爱奇艺网友:电影《生前约死后》来自于中国香港地区。

2、《生前约死后》是什么时候上映/什么时候开播的?

本片于2019年在中国香港上映,《生前约死后》上映后赢得众多观众的喜爱,网友总评分高达1534分,《生前约死后》具体上映细节以及票房可以去百度百科查一查。

3、电影《生前约死后》值得观看吗?

《生前约死后》总评分1534。月点击量2次,是值得一看的剧情片。

4、《生前约死后》都有哪些演员,什么时候上映的?

答:《生前约死后》是2019上映的剧情片,由影星马浚伟,顾美华,余香凝,黄定谦,李英涛,黃釗鑫,凌曉樺,鄭啟員,羅偉霖,汤沛宜,嚴海軍主演。由导演马浚伟携幕后团队制作。

5、《生前约死后》讲述的是什么故事?

答:剧情片电影《生前约死后》是著名演员马浚伟 代表作,《生前约死后》免费完整版2019年在中国香港隆重上映,希望你能喜欢生前约死后电影,生前约死后剧情:吳家偉(馬浚偉 飾)多年來自怨自責,終於有一日,他下了一個重大的決定,去做一件他期待已久的事..... 家偉的母親阿梅(顧美華 飾)在她26歲時確診患上鼻煙癌,家偉當年只有6歲。家偉和父親陪伴阿梅一起抗癌,他雖然年紀輕輕,但十分懂事。可惜,阿梅最終不敵病魔,與世長辭。家偉因為母親的離去,變得更沉默,將所有責任包攬在自己身上,這份罪咎感,令他多年來被抑鬱、驚恐所吞噬.... 家偉的主治醫生美思(余香凝 飾),自小被父親拋棄成為孤兒,家偉對母親的思念之情在她眼中,只是微不足道的事,她的冷漠與家偉對家人的愛形成強烈對比。但在家偉的幫助下,美思最終能彌補了多年來的親情缺憾

亲人离世:从“你几时回来见我?”到“只要相信定会再见!”????????~结局不再悲伤,只感温暖幸福!!!

就算没有相同经历,也可以跟随镜头感受到伟失去母亲的无助、惊慌失措、流离失所……✨

温馨的童年回忆????,现实的冰冷残酷…交叉在一起表达情感更加强烈!!!

惊恐症发作的片段我看到情绪激动,手臂全麻没有知觉_(:з」∠)_????一幕幕都是我曾听到、看到、感觉到的……

观看之前就被剧透了志是伟的幻觉????,抑郁症患者总是被认为太悲观,其实他们想快乐却快乐不起来。????志陪伴伟,在他自杀时阻止他,都说明了他内心对阳光的渴望!!!(自杀是很危险的!!下手没轻重,一不小心人就没了!!!)希望大家了解抑郁症,相信他们,相信马浚伟哥哥,也让他们相信自己!!!❤️

????思的故事没被剧透很温暖哦~

电影很有深度、细节很密,观众可以看的很投入!!!像一部完整的解密逃脱,????光是通关了并不代表看懂了~所以希望有机会多看几遍~期待全国上映!!!

如果爱一个人,真的可以接受他永远的离开么。

如果爱一个人,真的可以接受永远的离开他么。

对死亡的恐惧,是对生命的不舍,也同样包含着对爱的不舍。

吴家伟觉得妈妈的离开,是自己的错,有多爱妈妈,就有多恨自己。

是的吧,现实中也总是这样,生病的人没有及时发现身体的不对,医生没有有效的治疗,家人没有合理的照顾,死亡,一定是有什么错了的。不然为什么会死?不然,用什么承载与爱的人分别时的悲痛。这份悲痛,曾经有多幸福,悲痛就多强烈。

死去的人经历的痛苦,从不曾因为死亡而消失,那些痛苦会沿着爱蔓延开来,传递给爱他的人。

死亡,恨与悲痛;生命,爱与幸福。一直纠缠在一起。

吴家伟终于在天台和妈妈重逢,终于接受了过去,完成了对自己的治愈。

从此之后,他应该会更加爱他的爸爸,也会遇到其他爱的人。

因为除了痛苦,离开的人传递下来的,还有爱。

有一种爱,不会消失,她只是走出了时间和空间……

这真的是一部很私人的电影。或者说,与其叫电影,不如称作是四哥和自己和解的一部纪录片。

网上盛传一句阿德勒说过的名言:幸运的人一生都被童年治愈,不幸的人一生都在治愈童年。以前我以为这里“不幸的人”是指从小缺爱,一直在否定环境中成长的人,但是四哥这部电影,让我了解到,在充满爱的环境里长大的人,也难以幸免——就是因为过往足够幸福,当这份爱骤然离开时,对于高敏型人格来说就是灭顶之痛。显然,四哥就是一个天生具有情绪脆弱性的人,相同情况下,他会被触发更强烈的情绪反应,且回归“常态”的时间会更加滞后。但也正是这样的天性,才更适合成为艺术家和演员吧。

回到电影本身,拍摄手法可以看出四哥是下了一番心思的,但是想表达的情绪很复杂,以至于,从叙事的角度来看会有些许凌乱,故事性也不是很强,我很理解豆瓣许多网友打分不高的原因。但是这部电影让我触动很深刻…

恐惧与孤独

阿伟平时是个阳光爱笑的青年,工作勤恳,同事领导都很认可。但他却有不为人知的一面:罹患精神分裂、抑郁症,也因此经常陷入恐惧中并做出一些伤害自己的极端行为。而这一切,要从妈妈的离开说起。

阿伟生于一个有爱的家庭,父母恩爱,爸爸是开巴士的,妈妈是家庭主妇,阿伟的愿望是长大后带父母去环游世界。带着这个愿望小阿伟一路长大,三口之家甚是和睦,可是天有不测风云,阿伟读书下学的某天,妈妈突然病倒:鼻咽癌第二期末,于是妈妈开始了漫长的电疗、化疗生涯。这一病,就是十几年,一天,阿伟听医生说妈妈时日无多,手术的话可以有50%的机会成功,这样妈妈就可以多活一年半载。阿伟就开始劝说妈妈,医生说妈妈可能只剩一个星期的时间了,此时的妈妈已经病入膏肓,多年治疗也是多年痛苦,她不想再经受手术的折磨了,就想安安静静陪丈夫和儿子几天,但是看到儿子如此坚持,最后还是答应了手术。事情总是这样,当你殷切的期待,老天却还是让最讨厌的50%出现。手术结束后,妈妈离开了。阿伟伤心欲绝,并陷入深深地自责,认为是自己让妈妈手术害了妈妈。

面对亲人离开的剧痛,不同的人会有不一样的反应,但随着时间的推移,这份痛苦会慢慢演变成思念,被压在心底,会在你不知道的时候突然涌上心头。但是阿伟除了痛苦,还有恐惧,这份恐惧又幻化成他人对自己的凶狠、密闭空间里的黑暗以及无限循环却无法逃出的5楼楼梯间…大多数情况下,恐惧源于未知。而阿伟的恐惧,是一种对失去的过敏反应。他是如此爱妈妈,妈妈也爱他,这份如此深刻的爱,却抵不过病痛,妈妈还是离开了。

“即使有一天,你身边所有人都离开了,你也要懂得疼爱自己。”心理医师的话很有道理,却无法拯救一颗封闭的心。随着痛苦和恐惧而来的,是孤独。

没有人理解你,时间越久越难以理解。他们都觉得,一切伤痛都可以随着时间治愈,十几年过去了,为什么你却越陷越深?“别总觉得是身边的人丢下你,就折磨自己,这不值得,而且没什么大不了。“不一样。你天生情绪敏感性极强,就好像,同样深的一个伤口,一般人一个星期结痂,可你还在血流不止,且愈合过程中的反应复杂又强烈。更何况,她是如此爱你,你是如此爱她。这种深刻的感情突然被斩断,别人又怎么会理解呢?于是,你的好朋友出现了:阿志。他帮你和妈妈之间传递消息,在同事理解你经常请假的时候说出对你的不满,陪你一起乘巴士,像以往和妈妈一起那样,陪你海边聊天…这位“小学同学”是如此懂你。可最后,你却把他“杀"了,就因为他告诉了你那个无法接受的事实:妈妈不会见你的,因为她已经去世很多年了。

阿伟陷入更深的痛苦里。

接受与救赎

竟然是这个没有感情的的心理医生,是呀,她治疗你多年当然最了解你。

阿志根本不存在。所谓的阿志可以见到妈妈,是因为妈妈和阿志都是你幻想出来的;经常请假对你不满,是因为你自己是个责任心极强的人,可世上安得两全法,妈妈病重,你无法做到在工作上兢兢业业了,但内心的愧疚却无法消除;积压许久的情绪,爸爸不能说,怕他担心,心里医生不能说,她不理解,可需要一个出口释放出来,于是,阿志出现了…

妈妈已经离开十几年了,阿志不存在。怎么会这样,那我呢,我是真实的吗?也许,我也是假的吧。去天台吧,那里是我最喜欢的地方,摩天大楼,从那里下去一切就都可以结束了,不管真的假的,虚的实的。

阿伟!

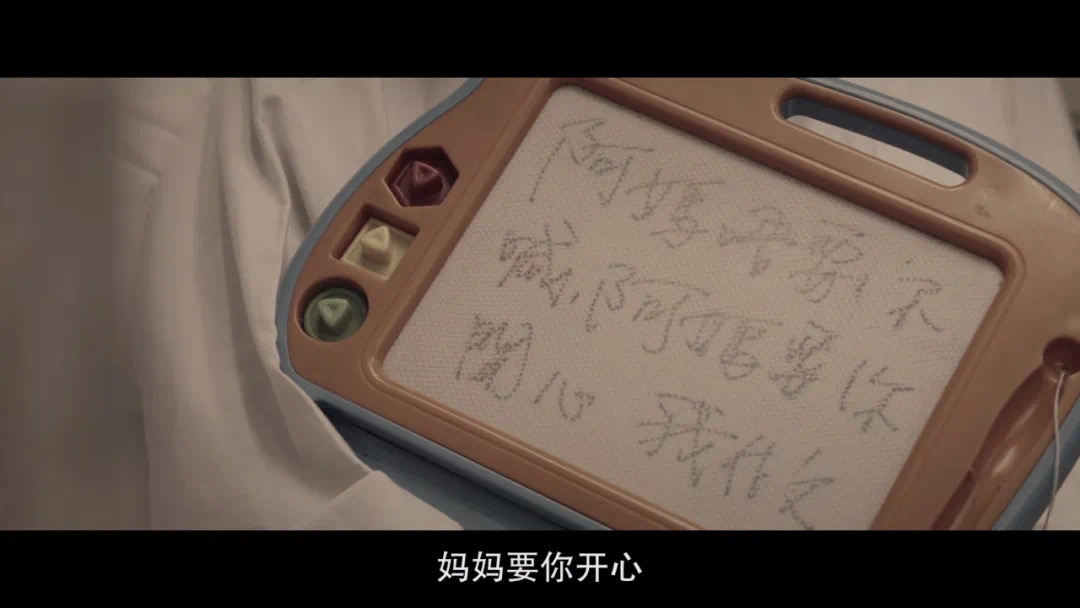

是妈妈在叫我,妈妈说,其实做手术不仅仅是因为我,自己也想赌一把;妈妈说,没有生我的气,因为爱我,所以愿意一试;妈妈说,好好照顾爸爸;妈妈说,我想哭就哭,想做什么就做,要好好生活;妈妈说想她的时候就看看天空;妈妈说,我们终有一天会再相见…

我知道,这是妈妈借心理医生之口,想要告诉我的,我会好好生活,继续想念。

电影结束之后,我一直在思考如何与亲人告别的这个问题,却也同时惊讶地发现,这恐怕是一件总在催促着我们要做好心理准备,又随时会向我们证明,就算有过再多的预期和准备,都不足以应对的重大变故。

无论是在持续的病痛中反复预习告别的情景,还是完全来不及道别的骤然辞世,我们或许总是在做准备,又总是自知徒劳,而这也许并不妨碍我们去察觉,或是去采取种种终究可能是徒劳的尝试。

能够具象化情绪病发病时的状态和观感,是电影本身,某种试图消除横亘在情绪病患者与非病患之间的隔阂的积极尝试。

如同跌入一个从现实中抽离,时间运作规律不同于现实的异度空间,或许这就是那些行为举止已异于非患者的日常视角。

从影院离席后,有一件事至今令我无法理解。在情绪病问题如此普遍和常见的某城市里,为何电影剧情和角色设定上,对于心理医生/精神科医生的诊疗手法及态度的认知,竟然如此浅薄和想当然。

一个专业人士的重要品格,想必还须包含其职业道德与职业操守,与此同时,作为医生本人,也需要或不得不充分考虑到,有限的精力与接近无限的工作量之间的平衡。

假如每个患者的所有私人生活,都能以治疗为由被干预和介入,并以介入程度之深浅作为一个精神科医生之好的坏评判标准,那未免太过“做坏这个市场”了。

除去精神科医生强行干预过多胜似救世主的问题,影片内的精神科医生的设定还有一个非常严重的问题,放在今日的语境下,恐怕就是两个字——

“爹味”。

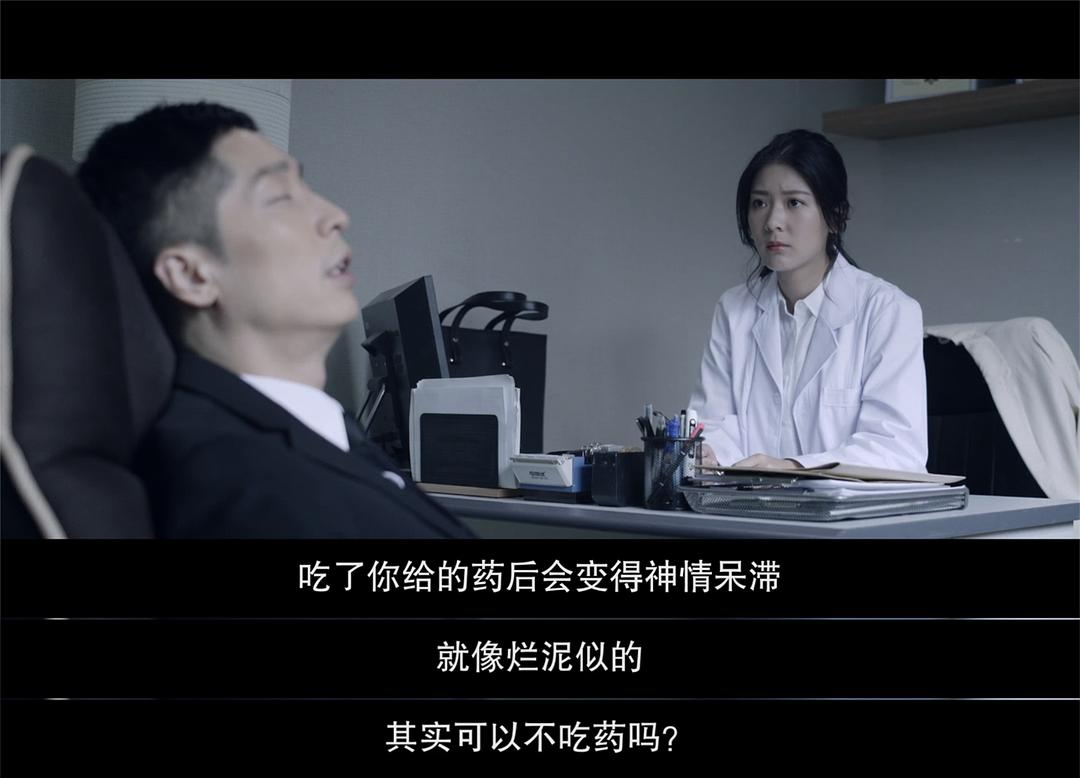

医生在看诊的过程中,充满了主观臆断和指令式的言语。在患者表达服用药物的副作用已令他变得迟钝,甚至产生了单方面放弃用药的念头时,作为主治医生,她并未尝试与患者沟通是否有需要更换治疗同一情况的其他处方药物,而选择以简单直接的“言语”去“教育”她的病人。

精神科疾病的成因存在很多不确定的因素,在用药上也会因个体差异而会导致治疗的效果不符合最初的预期。作为患者的主治医生,并未尝试与患者就此作出沟通和讨论,也不尝试根据患者的不良副作用进行调整(换药、调整药物组合或调整用量)以改善病人的情况,而是冲口而出地质问病人“为何不能看开一点”?这种设定实在是令我汗颜,甚至是哗然。

既然医生首次诊断的结果都是不容置疑般正确,完全不存在误诊的可能,且不需要就任何情况进行调整,那又为何需要安排患者进行复诊?

面诊或复诊的意义,如果不在于观察患者的用药效果、副作用情况以及恢复的进展,难道让患者来一趟诊所,去承受一次来自医生的“爹味训斥”,才是一剂必要的猛药?

面对精神科疾病的治疗态度,是否应该是带着“为什么人人都可以而你却不行”的居高临下的心态,又是否应该是医患双方间来相互比惨,并试图成为比患者更惨的一方,去表达默认命运触底必然反弹对应的“只要看开一点就没事了”的获奖感言呢?电影本身令我感到困惑。

我并不清楚这样是不是也能算作一种精神科疾病治疗的激进方法,但遇到这样的医生,我只会激进地考虑更换一家精神科的诊所。

在被愧疚所纠缠的这件事上,阿伟的情绪困局在最后得以揭晓。他无法从自身的情绪困局中走出,是因为他认定了自己曾主动参与到推动母亲去世的行为和场景当中。

他动用了母亲(至亲)对自己无条件的信任和爱,以对方对自己的心疼和包容、不忍与迁就,促使对方去做其本身早知道没有任何把握的手术。

曾有多么固执和倔强的劝说,事后梦魇或是心魔,就有多么难以被克服和击退。

这就注定了一切远远不是“看开一点”,甚或是“别太自责”就能解决的问题。

就算当事人自己都明白命运之不可逆,绝症之不可战胜,生离死别之不可违抗时,怪自己,以自欺来自救,有时是他们在生命无常时最无奈的,如同饮鸩止渴一般的一个无奈之举。

他们用了对自己最恶毒的办法,顺利扛住了最沉重的打击,那些没有被命运的无常所击败的人们,却可能要用余生来填补与抵偿,这份由愧疚创造的情绪黑洞。

可是,即便试图“不作为”,也不见得能够回避这最坏的结果。毕竟,无论当时的做法如何,两难的选择背后,永远是同一个困局。

死亡的教育之所以重要,在于我们需要有足够多的理性认识,去抵御突如其来的情绪上的冲击。在面对情绪病的时候,患者以及非患者双方,也应该放下对于“对与错”和“应不应该”的思考与成见。

阿伟会在内心自创一个虚构的阿志,恐怕是他的无助和痛苦,从很早之前便已经无处诉说。

十多年的时间里,他只能将命运无常的苦涩独自内化和提纯,成了自己的一个需要被遮盖,却又始终无法摘掉的人格面具。

心理辅导为何需要在亲人离世,或出现重大灾难的初期介入和提供救助,大概也有这一层的考虑。毕竟不是所有人,都可以通过自我调节,自我疏导,就能够释怀亲人离世的种种事实。

但并不是所有的地区、所有的个体都能够得到完善的心理辅导服务,对于给精神疾病或者情绪病去污名的这一方向,恐怕也是一个积极的举措。因为懂得,所以慈悲。面对疑似受精神病、精神障碍及情绪病困扰的人士,我们迫切需要做的,是压抑自己内心某种,容易产生出来的,企图去说教的念头。

别假设是医生通过说教和毫无准则的干预,令阿伟找到了那个宣泄的出口,很多人可能无法在天台上一跃而下的关口时,还具备足够的心力,去刹停那绝望的步伐。

阿伟脑海中的“阿志”被证实是个虚构的形象,最后那个出现在天台里的母亲,或许同样也是他“创造”出来的,他终于攒够了力量去突破困局,却不是因为被说教所拯救。

我们甚至可以说,这算是他“够运/运气好”,与这样敷衍却又认真的治疗无关。

作为普通人的我们,或许要意识到鲁莽地跟对方说一些类似“看开一点”、“你怎么还没走出来?”的话语,无异于挥舞着一把杀人不见血的利刃。这部电影也可算作是对我个人的一个警醒,在面对来自身边的“情绪求助”时,应如何尽最大的可能,避免为对方造成“二次的伤害”。

如果不具备足够的心理学知识去理解和引导对方,去说出能够排解其情绪压抑的话语,或许便需要重整心态,带着足够多的耐性,试着模仿试药、等候起效和换药再继续观察的策略,与其一同讨论“解决方案”的办法。

在不断的尝试中,等候那一抹久违的笑容,或压抑已久的满腔热泪。

我们大有可能无法拉谁一把,但哪怕只是一次次无效的尝试,也或许胜过所谓“一片好心”的伤害。

共勉。

引言:

近年来,我们经常被各种称作“口碑片”、“良心片”、“佳片”的所谓好电影种草,跟着评分走进影院,看到的大多是制作精良的特效、家国情怀的骄傲,或者致敬经典的怀旧。青春片、时装片、玄幻片、爱国片……随着电影工业的蓬勃发展,似乎每一种题材都在生机勃勃地伸展着繁密的枝干,观众们始终处于一种亢奋的情绪中,集体狂欢,高呼着“形势一片大好!”

可是,有多久,我们没有静坐下来,直视心灵深处最柔软的地方,在漆黑的影院里肆意哭哭笑笑,看一场真正走心的电影了?

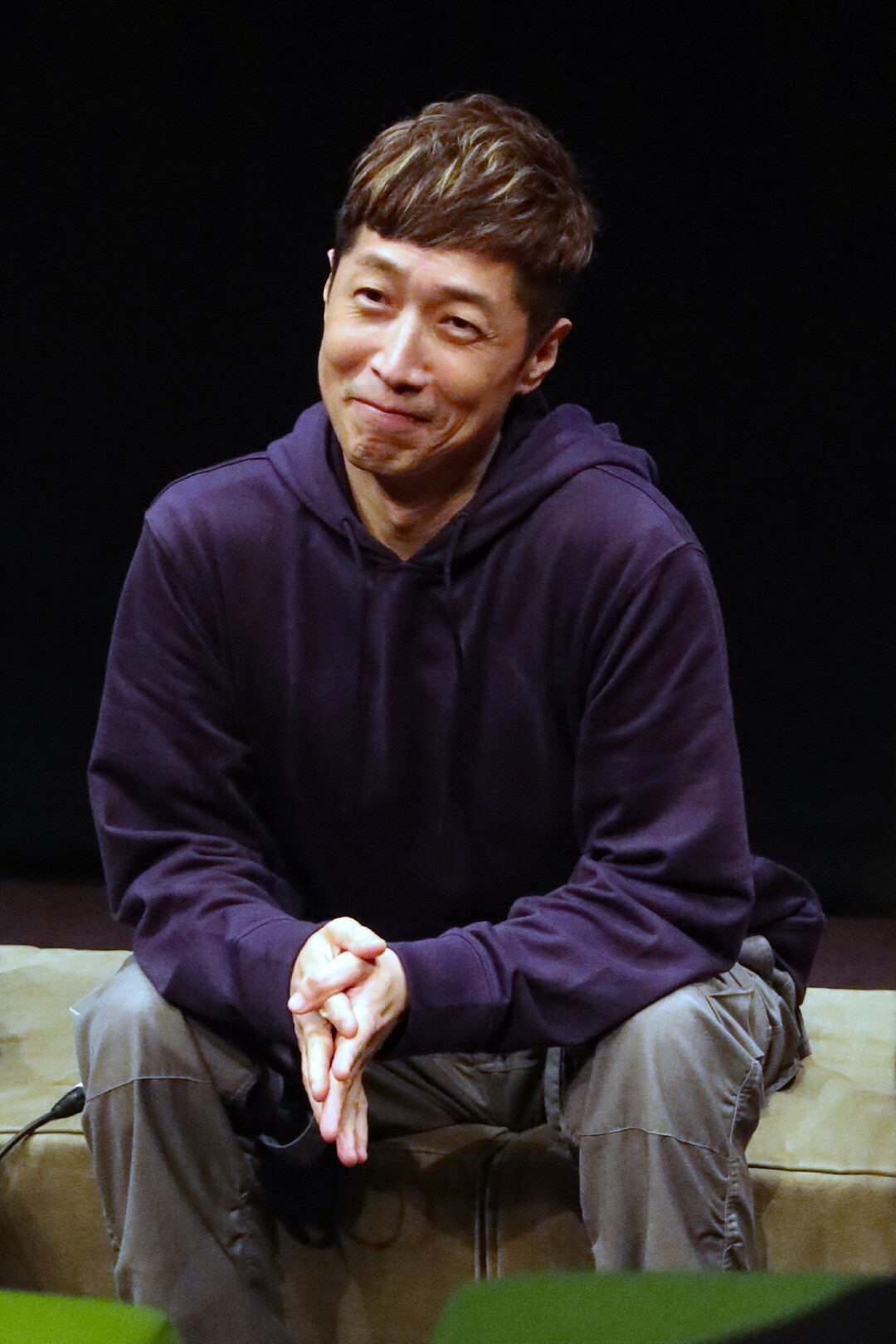

今天,我想给大家推荐一部由香港资深演员、新晋导演、编剧、监制马浚伟先生亲身经历改编的、历时九年时光精心打磨的、挖掘内心深处最真挚情感的治愈系佳作——《生前约死后》,这部作品将带您经历一场创作者本人亲身经历过的最美好的回忆和最跌宕的起伏……

「親愛的人死亡, 是你永遠不能補償的悲痛。這沒有哲學能安慰你, 也不必要哲學來安慰你, 因為這是你應有的悲痛。」

——电影《生前约死后》的创作灵感源泉,节录自唐君毅先生《人生之体验》

关键词:生死

“给妈妈的留言……”

“妈妈,我们去哪里?

“只要你心里面依然挂记妈妈,无论她去到哪里,她都会知道……”

“我不会见他!总之就是不见他!不见!”

杨绛先生有一本书,叫做《我们仨》,这是她在接连送走患病的女儿和丈夫后,为他们写的一本回忆录。我记得书中一次次详细描述了她去医院送饭的那条路,同时,用平缓的语气讲述她每次走过那条路时的心情,电影《生前约死后》的开篇让我回想起了杨绛先生描述过的那种淡淡悲伤。

我是个80后独生女,和父母感情非常亲厚;人生而有涯,总有一天我家的一家三口也会面临这样的生死交接。说实话,以前的我对这个话题是持回避态度的,尽管我知道该来的总会来,到时候不管是谁走、谁留,总有两个人要经历《我们仨》中的故事,对于无解的话题,我一向认为多说无益。

看完电影《生前约死后》我才发现,这个话题其实并非无解!对此,马浚伟给出了一个非常暖心的解释。现在,我们不妨放下心理包袱,清理一番心灵死角的蒙尘,坦然面对这个人人都终将面临的人生课题:

生死是什么?人死之后,去了哪里?

关于这个问题,中国人最熟悉的一种解释是佛教理论中的六道轮回。这种说法在莫言的小说《生死疲劳》中可见一斑。佛说世事有因果,可是一个枉死的财主西门闹却堕入畜牲道,先后经历作为驴、牛、猪、狗、猴,在遍尝人间甘苦之后,逐渐修行领悟出一个道理:“生死疲劳,从贪欲起,少欲无为,身心自在。”用佛教中的轮回理论解释生死,逻辑上是说得过去的,也有很多信徒笃信于此。相信善有善报恶有恶报,世事有因果,做人做事也就心存了一份善念,未尝不可。

对于无神论者来说,用科学的方法解释生死也是一种手段,比如刘慈欣在小说《球状闪电》中,试图用量子力学理论解释生死的某种形式:活着,是一个人具体地存在于这个世界上,看得见摸得到,有血有肉;死亡,便是将一个具体的存在变成了一个概率的存在,也就是用百分比来量化某人某时某刻在世上某个位置出现的可能性,而当有观察者出现的时候,这个概率又会坍缩为零。只不过这类说法只是小说家在科幻小说中写出的故事,而不是某大学的实验室发表的论文,连一个“猜想”都算不上,令人难以置信。

电影《生前约死后》的创作者马浚伟是一个内心世界十分柔软、敏感细腻、感情丰富的人,对他来说,以上那些解释都未免太残酷了,不如这样:美丽的妈妈在充满爱和光明的天家静静地等待,微笑着看着地上,而地上的孩子心中漫溢着对妈妈的思念,想妈妈了,就伸手摸摸天上的云……

我相信,不管你有怎样的信仰,不管你对生死话题如何看待,看完电影《生前约死后》,你会爱上这种解释:只要相信,定会再见!

「這部電影,是我籌備了很多年,送給我在天家的母親的一份禮物!我希望能透過這電影,和大家分享親情的重要,生死的必然,情緒病的可怕......還有就是「愛,要及時!」,希望能輕輕撫慰一下和我有同樣經歷的朋友的心靈傷口。」

——摘自2019年8月8日,集本片导演、编剧、主演、监制于一身的作者马浚伟新浪微博

关键词:治愈

最近经常听到一种说法,是说每一种人际关系都是在尽可能的接近对方:夫妻,朋友,工作伙伴……除了一种——亲子关系。一个孩子自从呱呱坠地开始,就在进行一系列与父母脱离的过程:从婴幼儿时期吃喝拉撒都需要父母照顾,到青少年时期依赖父母学习生存技能,再到成年后可能只有人生重大节点才需要父母的支持,父母对于子女的整个成长过程来说,都是在逐渐退出自己的身份。这样的说法逻辑上没错,但是,这些观点仅仅是从理性角度分析,我们这样说的时候,已经忽略了一个重大的问题——情感。

我们整天口口声声把爱挂在嘴边,可是我们真的会爱吗?有多少人号称爱别人,却把人伤得遍体鳞伤,折腾出各种洒狗血的闹剧,最后不欢而散。如果有情感,应该怎样表达?

喜欢看电影的我,曾经看过许多震撼人心的电影佳作,其中一些影片是将丑陋的真相撕开,赤裸裸地暴露在那里,震撼之余,内心却充满绝望。这种引发思考的艺术形式本身无可厚非,但是对于某些内心脆弱的普通观众来说,却不是一个很好的选择。现代人生活压力大,看电影的目的就是为了解压,谁愿意看一场不仅不能解压,反而如同重负的电影呢?《生前约死后》并没有这样做,创作者先将最痛苦、最悲伤、最恐怖的残酷事实摔到你面前——抑郁症、惊恐症、轻生、自弃……无法消弭悲伤留在心里,如鲠在喉,又从荆棘丛中开辟出一条出路,放你逃出生天,这种观影感受,很好。

抛出一个问题,给出一个答案——这便是电影《生前约死后》最值得称颂的一个地方。

据悉,作者马浚伟在写这部电影剧本的时候,几度伤心停笔,可谓字字血泪,可是他在找到出路之前,却没有拿出这部作品,反而是经历了哭不出来——哭个不停——哭完能停这几段心路历程之后,才和观众分享他的经历。这一天终于来临,无论是恐怖至极的惊恐症,还是极度悲观的抑郁症,都不再是人生不可跨越的障碍时,作者马浚伟勇敢地站了出来,剖析自己,告诉大家——有些困难可以战胜,有些困难,我们可以与之共生。

世界上最痛苦的不是一无所有,而是曾经拥有最美好,却被夺去,巨大的心理落差才是情绪病产生的根源。电影中妈妈形象是迷人的,是至柔至善至美的。剧中母亲的扮演者——影后顾美华的表演像是一层薄薄的白纱,但这看似柔弱的一抹淡然却构成了整部影片最有力的温情基调——无论事态暴跌到如何不堪的地步,这层淡然的温情就像一层钢铁编织的保护网,永远可以轻轻托起所有的不尽人意,就算跌,也像是跌在柔软的棉花糖上。危险关头,能保护你的,不是钢筋铁甲,而是至柔至善至美的母爱。

「马导演不给人NG的!」——片中妈妈的扮演者,顾美华

「马导演太认真了,好多细节都关照得到,比如一个杯子怎么摆。我会觉得有好大压力,因为看到导演这样,我不敢不认真。」——妈妈病友的扮演者,黄钊鑫

「我承认我真的做足功课,我从写剧本到筹备拍摄,每一天的拍摄日程我都看好多次,每一场戏,我反复在脑内拍摄好多次。」——本片作者,马浚伟

关键词:进化

多年以来,香港文化在华语文化圈中的鼎盛地位,不仅来源于这块热土上优越的经济环境,还有在这里诞生的先进性思潮,港人不屈不挠的拼搏精神在多年前就大范围影响着整个华人世界。而在今天,通过电影《生前约死后》,我看到了新一代香港艺术家的一种“不甘心”!这种“不甘心”不仅体现在剧情中与不幸命运的对抗,还体现在剧情外对电影艺术价值的追求……

提起以美感著称的香港文艺片,不得不说的一个名字就是王家卫,黑白的色调,迷离的音乐,鬼马的剪辑……王家卫之后,很少再看到胆敢用风景画卷描述心情的港产文艺片。

电影《生前约死后》与90年代经典港产文艺片相比,拍摄技巧上也许有小小相似之处——紧张的悬疑、大跨度的蒙太奇、温情与暴力的交织……但是整个影片的基调却不似当年那种无限下坠的极度绝望,仿佛猛灌进一口辛辣的烈酒,酒醒之后却是青草香、甜橙味、白云飘逸、浪花拍岸……我把这看作港产片的进化——社会在进步,时代在发展,我们欢天喜地迎来的不仅仅是物质生活上的富足,还有思想境界上的提升。我很欣慰,在好莱坞大片和各种视觉系娱乐至死观念的冲击下,港产片依然在进化,依然有人在发扬、传播中国人自己的本土价值观。

“百善孝为先”,孝道在中国传统文化中有着至高无上的地位,电影《生前约死后》重提这个被咀嚼了千年的沉重话题,也许会有人担心有“炒冷饭”的嫌疑。然而,观影过程中,我从始至终都没有这个顾虑。整部影片剧情结构紧凑、疑点重重、环环相扣、引人入胜,在男主角吴家伟全程慌乱追赶奔忙的身后,全篇强调的一个“孝”字仿佛只是背景天空中的一朵浮云……这样别具匠心的表达手法,令人耳目一新。

圣诞月,天气冷了。不如选一部好片,流一次眼泪,给紧绷的心弦做一场熨贴的按摩。 2019年12月5日,电影《生前约死后》将给你一个绝好的机会,直面无可回避的人生课题,抛开泛娱乐主义影片带来的心灵空洞,带你领略2019年尾最美丽的香港,最温柔的母爱,最惨痛的失去,最诚挚的期待……

失去,到底有多痛......

驚恐,會有多恐怖......

死亡,和活著交鋒......

思念,穿梭異國度......

至親深情,換來極度驚恐!

一死一生,異度空間重逢!

是亡靈,還是幻影?

是思念,還是分裂?

電影《生前約死後》

《Till We Meet Again》

帶你出席一對母子愛與痛交纏的生死約會。

面對恐懼,可能是唯一出路......

#生前约死后##马浚伟##顾美华##余香凝##黄钊鑫##黄定谦##凌晓桦#